英文名称 :medul ary sponge kidney

中文别名 :海绵肾

髓质海绵肾(medullary sponge kidney,MSK)简称海绵肾,尽管最早的描述来自于病理标本,但主要是放射影像或超声的一种诊断。常常和肾脏囊肿性疾病一起讨论,但实际上是一种远端集合管先天性扩张,伴有病变肾锥体增大的疾病,可发生于双肾、单肾或部分肾乳头。1939年意大利Padua医学院放射科医生Lenarduzzi首次对MSK进行了描述,1948年该医学院泌尿外科医生Cacchi和病理科医生Ricci进一步描述了其临床、X线和病理特点。通常表现为肾钙质沉着或肾结石、肾小管酸化和浓缩功能障碍、髓质集合管囊性扩张及尿路感染等。肾脏病变并不类似于海绵,也不是真正的囊肿,但海绵肾的名称容易被记忆,且已被广泛认同,故沿用至今。

目前MSK病因尚不明确。有人报道MSK在某些家族呈常染色体显性遗传,但大多数MSK均属散发,无家族史,且该病常伴发其他先天性疾病(如马蹄肾、偏身肥大、Beckwith-Wiedemann综合征等),因此大多数学者认为MSK为先天性发育异常。

MSK在普通人群的发病率尚未明确,约为1/20 000~1/5 000,而在肾结石患者中较常见,约为3%~5%,甚至高达20%。

在肾脏发育过程中,输尿管芽上的受体酪氨酸激酶(receptor tyrosine kinase,RET)及其配体胶质细胞源性神经营养因子(glial cell line-derived neurotrophic factor,GDNF)之间发生相互作用。胶质细胞源性神经营养因子(GDNF)由后肾间质合成,可诱导Wolf f管产生输尿管芽分支,GDNF需要输尿管芽上的受体RET和共同受体GFRα1向下游传递信号,最终驱动肾单位细胞的极化和分化。有研究发现,可能由于GDNF和RET基因的突变或多态性,导致输尿管芽和后肾胚基两部分不能按正常程序发育和实行对接,从而引起MSK的发生[5,7,8]。然而并非所有MSK患者均出现GDNF变异,且50%无家族史,因此,只能说在肾发生过程中的调节异常导致MSK。

本病常累及一侧或双侧肾脏的单个或多个乳头,其病理改变主要是集合管呈梭形或囊状扩张,病变的集合管主要位于肾髓质锥体顶部靠近肾小盏周围,直径可为1~7.5mm,多数1~3mm,小囊被覆上皮细胞,可与集合管或肾盂相通。小囊肿内含不透X线的黏稠物质,约80%为含钙的小结石,可呈沙粒状,大小不等,形态不一。

髓质海绵肾的诊断主要依赖影像学检查。

(一)B超

可探测到钙化和结石的非特异性声像图,表现为髓质回声增强。但由于MSK一般囊肿小,B超难以清楚地显示,确诊价值不大。

(二)腹部平片(KUB)

腹部平片表现为肾影正常或稍增大,肾脏表面光滑。若合并结石者,可见两侧或单侧肾实质内多发小结石,直径为2~5mm,呈圆形、类圆形或不规则形,成簇位于锥体部。KUB不作为MSK的诊断标准,但可提供诊断线索,便于观察患者肾结石及钙化的存在。

(三)静脉肾盂造影(IVP)

为MSK首选诊断方法(图1)。能较直观地显示扩张的集合管,表现为肾小盏外侧的异常阴影:①充盈造影剂的肾小管由肾小盏杯口向锥体底部方向呈放射状条形排列,此为扩张的集合管显影;②在扩张的集合管附近有多个小囊状致密影,囊腔稍大时,充盈的囊腔呈葡萄串样或花束状;③肾收集小管或小囊肿中可见多发微小结石。典型的IVP图像可确诊MSK,但目前MSK的诊断标准一直存在争议,Ginalski认为在无梗阻的单个或多个肾乳头内,至少有3个条索状或囊状显影即可诊断。若MSK只累及1~2个肾乳头或造影质量不佳,将增加MSK诊断的难度,需与肾结核、肾盂源性囊肿、肾小管逆流、肾钙质沉着症及肾乳头坏死、肾盏憩室等鉴别。

图1髓质海绵肾

引自:肾脏病学.第4版.ISBN:978-7-117-30643-0.主编:

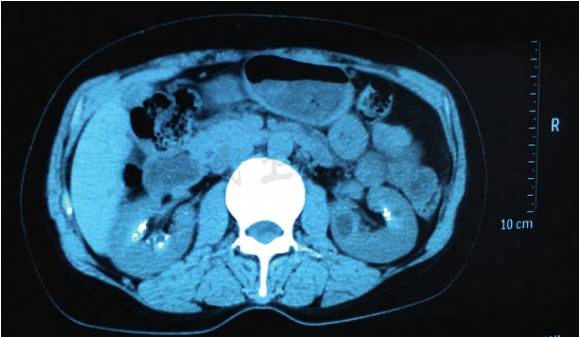

(四)计算机断层扫描(CT)

虽然CT可以发现较大的囊性扩张的乳突前集合管,但其空间分辨率不如IVP,不能很好地显示扩张的肾小管及小囊肿。Ginalsk等通过CT与IVP的对比研究后发现,CT诊断MSK的敏感性明显低于IVP,但较IVP易于发现乳头钙化(图2)。

图2髓质海绵肾

引自:肾脏病学.第4版.ISBN:978-7-117-30643-0.主编:

(五)磁共振成像(MRI)

对钙化、结石不敏感,信号缺乏特征性。只有在一些小管扩张特别广泛的散发病例中,可以见到乳突处的长T2的异常信号。

髓质海绵肾没有特殊的治疗方法,一旦确诊为MSK,主要是预防和治疗其并发症。没有临床症状或并发症时无需特殊治疗,可定期随访观察。

1.一般治疗

通常建议患者多饮水,多吃蔬菜水果,低盐、适量蛋白饮食。

2.对症治疗

合并结石时,应采取措施防止钙盐进一步沉积,如多饮水、控制高钙饮食,切记慎用排石药。由于不完全性dRTA引起的高钙尿和低枸橼酸尿,可以使用枸橼酸钾(10~20mmol/d)来治疗,能有效减少尿钙的排泄及结石的复发率,同时可以增加患者的骨密度。如果仍不能有效降低尿钙,则使用噻嗪类利尿剂。尿钙正常的结石患者,可口服磷酸盐类药物。若合并感染时应予以抗生素治疗。

据报道,对于结石复发频繁及有症状的MSK患者,运用激光乳头切开术来清除乳头管处的小结石,能有效控制结石引起的疼痛。国外曾有一例合并难治性代谢性结石病的MSK患者,该患者需依赖麻醉药来止痛,通过自体肾移植和改良肾盂膀胱造瘘术取得良好的结果。

不管患者有无症状都应多饮水,保持每天尿量超过2L;采用低钙、低草酸饮食。

高钙尿症患者可长期服用噻嗪类药物,并与枸橼酸钾联合应用,以防止或延缓结石形成。