英文名称 :chaotic atrial tachycardia

紊乱性房性心动过速(chaotic atrial tachycardia,CAT)多发生于婴儿期,通常心脏结构正常,呈持久发作,药物复律困难,多数于1岁左右缓解,预后较好。成人病例发生于老年人,常伴有慢性阻塞性肺疾病,病情严重,预后差。两者存在明显不同。

本病常见于心脏结构正常的围产期、新生儿期及婴儿期患儿,其发病原因不很清楚,可能与在发育中的心房肌动作电位及自律性变异有关。动物实验提示新生动物心房肌动作电位时限较短,最大舒张期电位降低及平台期短,而且心房肌的易损性增高,对外界刺激可引起反复反应。上述所见与临床观察到的新生儿与成人相比,心房肌不应期较短和传导速度更快相一致。此外,小婴儿自主神经系统(autonomic nervous system)发育不平衡,心脏副交感神经支配占优势,而交感神经支配不完善,也可导致心房肌的易损性。随着心脏组织及其自主神经系统发育日渐完善,婴儿紊乱性房性心动过速常可自行恢复。

各种先天性心脏病、心肌疾病、风湿性瓣膜病及高原性心脏病均可发生紊乱性房性心动过速。曾有洋地黄中毒引起伴有不同程度房室传导阻滞的紊乱性房性心动过速的报道,也有先天性颈、胸腔淋巴管瘤患儿术前常规心电图检查发现一过性紊乱性房性心动过速的报道。

紊乱性房性心动过速的产生机制尚不明,发作机制可能为心房内多个异位节律点自律性增高,或由于心房肌生理性或病理性的不应期不匀衡致激动在心房内形成微折返。也有人提出触发活动可在发生紊乱性房性心动过速时起作用。

心电图特点

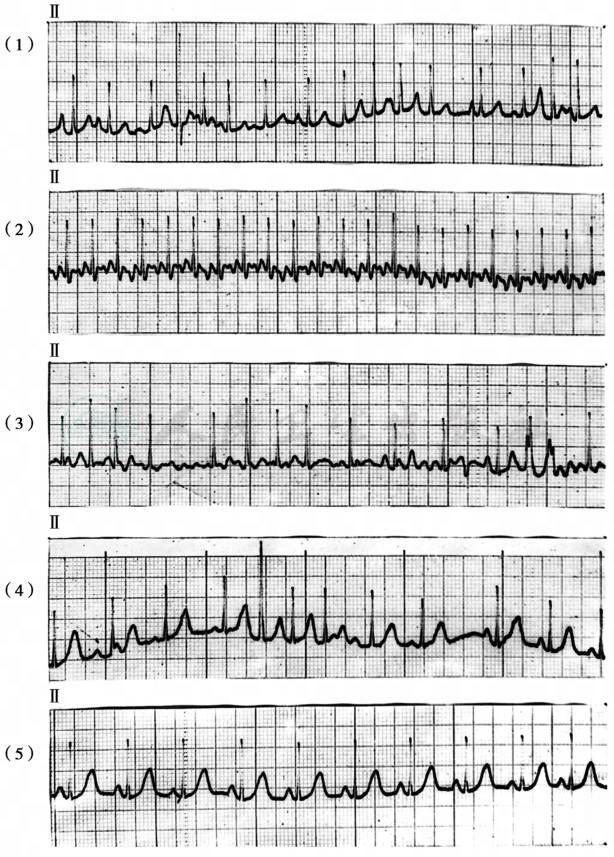

心电图表现(图1)均符合紊乱性房性心动过速的诊断标准(diagnostic criteria of CAT):①在同一导联上至少有3种或3种以上不同形态的P波;②看不到主导起搏点;③PR之间有等电位线;④PR间期、RR间期及PP间期不等;⑤心房率快,小儿为140~300次/min,平均210次/min。除上述心电图特异表现外,小儿紊乱性房性心动过速尚有以下特点:①常伴短阵心房扑动(心房率350~450次/min)、心房颤动(心房率400~700次/min)和房性期前收缩(单形和多形性)。紊乱性房性心动过速与上述三种房性心律失常的出现无明显顺序关系。②心室率110~200次/min,平均130次/min,心率快时可有室内差异性传导或蝉联现象。③因快速异位房律引起超速抑制,常见心搏暂停达1~2秒。

图1 紊乱性房性心动过速心电图

女性4个月,因支气管炎就诊,发现心律失常,心大,心力衰竭,用地高辛及胺碘酮转复,心脏恢复正常。(1)紊乱性房性心动过速;(2)心房扑动,2∶1房室传导;(3)心房颤动,伴室内差异性传导;(4)短阵紊乱性房性心动过速;(5)窦性心律。

治疗主要是针对伴随疾病及原有心脏病。一般认为抗心律失常药物常不易复律为窦性心律,无心脏病的患儿可不用抗心律失常药物,或仅用小剂量的β受体阻滞剂,或小剂量洋地黄类制剂[维持量3~5μg/(kg·d)],持续数月或数年后紊乱性房性心动过速可复律为窦性心律。当紊乱性房性心动过速合并心房颤动、心房扑动或持久性心动过速所致心肌病和/或发生心力衰竭或心脏扩大时,可在加用地高辛的同时,试用胺碘酮治疗。曾有成功复律为窦性心律的病例报告。胺碘酮有延长心房组织动作电位时限及有效不应期的作用,可终止折返激动,可能对紊乱性房性心动过速有一定效果。胺碘酮与地高辛合用可使地高辛血浓度升高而引起中毒反应,故地高辛用量应将原剂量减少1/3。