英文名称 :pulmonary atresia with intact ventricular septum

肺动脉闭锁伴室间隔完整(pulmonary atresia with intact ventricular septum,PA/IVS)是指肺动脉瓣闭锁的同时伴有室间隔完整,伴有不同程度的右室、三尖瓣发育不全。

确切发病原因不清楚。胚胎时心内膜垫发育不良可导致最终发育成肺动脉瓣的半月瓣发育异常。在多数病例肺动脉的大小是正常的。

肺动脉闭锁伴室间隔完整是一种少见的先天畸形。占先心病1%~1.5%。阜外医院1996—2001年9551例心脏手术中有19例,占先心病手术的0.2%。

尽管有人提出炎症或感染的病因,三尖瓣、卵圆孔和动脉导管异常导致左室负荷增加和右室血流量通过肺动脉瓣减少引起肺动脉瓣融合的原发的血流动力学改变是更可能的发病机制。

有学者将肺动脉闭锁从闭锁累及部位的角度将其分为四型。

Ⅰ型:单纯肺动脉瓣闭锁。

Ⅱ型:肺动脉瓣和主肺动脉干闭锁,左右肺动脉干仍存在。

Ⅲ型:肺动脉瓣、主肺动脉和一侧肺动脉闭锁。

Ⅳ型:肺动脉瓣、主肺动脉和两侧肺动脉均闭锁。

也有从闭锁的肺动脉瓣解剖形态和右室发育状况的角度对肺动脉闭锁进行分类:①肺动脉瓣已基本成型,由三个增厚的瓣叶组成,但瓣叶未分开,瓣膜的联合嵴线在中央辐合,可有2~3条切迹,肺动脉瓣环和主肺动脉多有发育不良,少数伴有右室流出道重度狭窄或完全闭锁,并可伴有明显三尖瓣反流,常合并三尖瓣下移;②瓣膜中部光滑无孔,瓣膜联合嵴线只见于周围,圆锥部多仍通畅,右室的三个组成部分(流入部、肌小梁部及流出部)发育相对较好,但也可存在轻度的发育不良或缺如;③右室漏斗部闭锁,肺动脉瓣基本上或完全没有形成,瓣环严重狭窄甚至完全没有形成,部分从主肺动脉到肺动脉分叉完全闭塞呈条索状结构,因此有大小、形态的不同,极少数右室漏斗部闭锁者的肺动脉瓣发育不良,但本身并未完全闭锁。无论哪一型肺动脉闭锁,右室多存在不同程度的发育不良,三尖瓣发育几乎都较小,部分有畸形。总体统计右心室发育不良占90%,严重右心室发育不良占54%。因此,现主张将本病变归类于右心发育不全的一种先天性心脏病。但一般规律是肺动脉瓣发育相对较好者,右心室发育程度也相对较好。

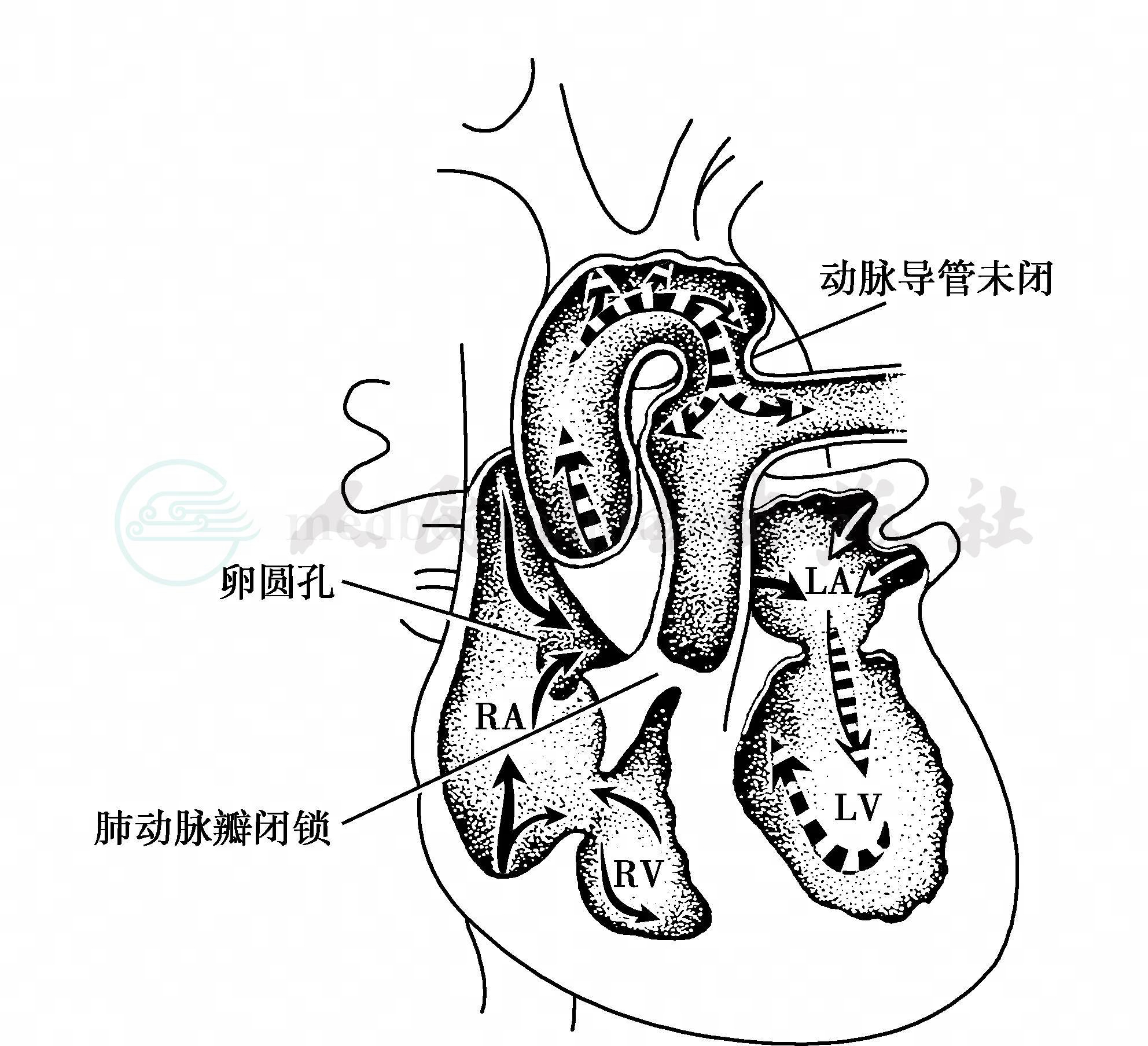

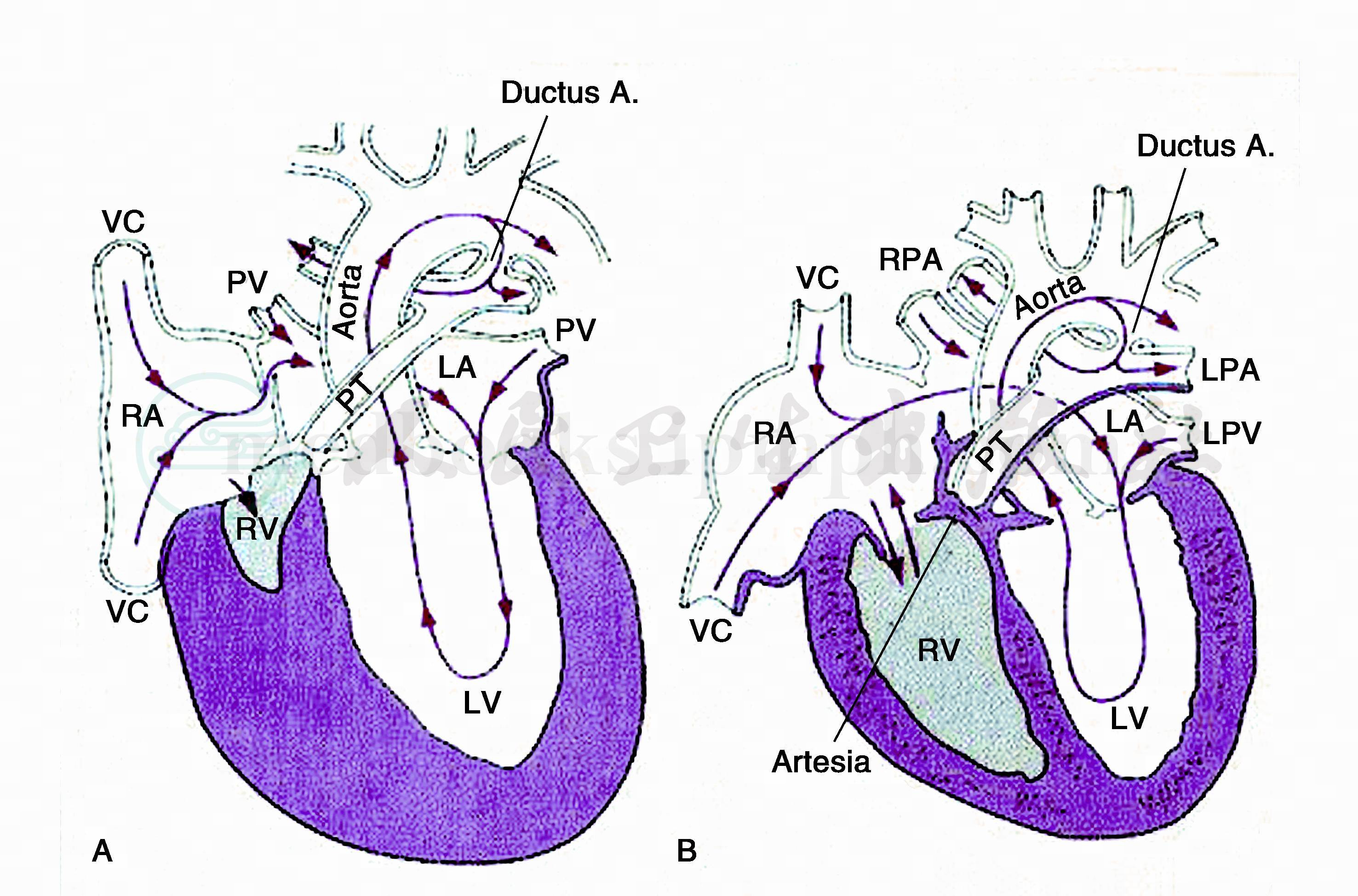

也有从右室发育状态将肺动脉闭锁分为两型:Ⅰ型为右室发育不良(图1、图2),占80%~85%;Ⅱ型为右室腔大小尚正常或略大,占15%~20%。后者多合并三尖瓣关闭不全,可能是该型右室腔不小的原因之一。

图1 室间隔完整的肺动脉闭锁示意图

图2 室间隔完整的肺动脉闭锁右室发育状态分型

注:A.右室发育不良;B.右室发育正常(VC:腔静脉;RA:右房;RV:右室;PT:肺动脉干;PV:肺静脉;LA:左房;LV:左室;Ductus A:动脉导管;LPA:左肺动脉;RPA:右肺动脉;LPV:左肺静脉)(引自Gould SE.Pathology of the Heart.2nd ed.Charles C Thomas,Publisher,Ltd.,Springfield,Il inois,1960)。

几乎毫无例外,室间隔完整的肺动脉闭锁患儿均心房正位,房室连接及心室大动脉连接一致。该病的特征为:肺动脉瓣完全梗阻,两个独立的心室,室间隔完整及三尖瓣口开放。一些研究者曾详细描述室间隔完整的肺动脉闭锁的病理解剖。右心室有不同程度发育不良,冠状动脉异常较常见。肺动脉瓣、三尖瓣、右室心肌和冠状动脉的病变严重程度不等。尽管肺动脉瓣闭锁是原发的病变,但病残率、死亡率和预后更取决于三尖瓣、右心室和冠状动脉异常等继发的形态学改变。

1.肺动脉瓣

肺动脉瓣往往已形成,三叶瓣,交界融合,二叶瓣和四叶瓣少见。肺动脉瓣完全闭塞,形成膜样结构,造成右室流出道的梗阻。偶尔,肺动脉瓣下漏斗部肌肉可能完全闭塞右室流出道(漏斗部肌性闭锁)。通常肺动脉瓣环大小正常,或仅稍小于正常,少数发育不良。肺动脉分支大小及血流均正常。

2.三尖瓣

三尖瓣通常小于正常,从几乎正常到极度狭窄均可见。据报道室间隔完整的肺动脉闭锁的三尖瓣中位Z值为-2.2,在正常瓣膜两个标准差以下。三尖瓣的大小与右心室腔大小相关良好,因此对预后也非常重要。三尖瓣发育异常可有不同程度,可以狭窄、反流或二者并存。多数病例存在中度三尖瓣反流,约25%有重度三尖瓣反流。5~10%合并埃布斯坦综合征(Ebstein anomaly,简称Ebstein畸形)。

3.右心室

90%的病例右室肥厚,腔小,60%的病例右室腔极小。约5%~10%的病例由于合并严重三尖瓣反流或Ebstein畸形,右室可能扩张。

形态学上右室可分为三部分,这个概念可以用来对室间隔完整的肺动脉闭锁的右室进行分类。右室可以是单部分(流入道部)、两部分(流入道和流出道)或三部分(流入道、流出道和小梁部)。这种分类方法可以用于指导治疗,也影响预后。这种分类的有效性也受到一些质疑,当右室腔极小而三部分均存在时,极度肥厚的心肌可闭塞小梁部和流出道部分,使右室不能承担全部的心输出量。

除了发育不良和肥厚外,存在弥漫的纤维化和心内膜弹力纤维组织增生,可能是由于慢性心肌缺氧引起。在大部分病例,心肌纤维排列混乱。

4.冠状动脉和右室心肌窦隙

病理检查和造影时冠状动脉异常和右室心肌窦隙在室间隔完整的肺动脉闭锁均较常见。存在于约50%病例的右室心肌窦隙定义为右室心肌内与右室腔相交通的内皮覆盖的线样盲端隧道,是冠状动脉形成前营养心肌的窦状间隙的遗迹。在室间隔完整的肺动脉闭锁这些遗迹将持续存在,肺动脉闭锁形成后,与冠状动脉出现交通。这种瘘管样交通,也叫做心室‐冠状动脉交通,在小而高压的右室更常见。在报道的病例中,发生率约8%~55%。因此,三尖瓣、右室腔大小及右室收缩压与冠状窦隙发生率相关。心肌窦隙与左前降支及左冠状动脉的交通多于右冠状动脉。偶尔冠状动脉与主动脉近端的交通缺如。当肺动脉瓣闭锁后,来自右室腔的低氧合血进入这些窦隙到达冠状动脉循环。这将产生不同的影响,如果心肌还有来自主动脉‐冠状动脉的双重血供,则影响较小;然而如果主动脉‐冠状动脉路线中断、闭塞或狭窄则影响较大,可导致心肌缺血。在约20%的病例中,近端冠状动脉狭窄或闭塞可导致心肌仅由低氧合的右室血通过心肌窦隙供应,这被描述为右室依赖的冠状动脉循环。中度的右室依赖血流较常见。冠状动脉可发生病理改变,包括串珠样变、结节样变和动脉内膜炎。组织学上,狭窄以内膜增生伴有内膜和中层不同程度增厚或动脉壁完全被纤维组织所代替为特征。在合并重度三尖瓣反流和Ebstein畸形的病例,往往不存在右室冠状窦隙。

5.肺动脉

通常肺动脉总干和分支大小正常,仅有6%的病例有明显的发育不良。动脉导管总是开放的。

6.右房和心房间交通

右房通常扩张,扩张的程度与三尖瓣反流的严重程度并不完全相关。因为右室没有前向血流,因此卵圆孔总是开放并允许血流右向左分流入左房。可有继发型房间隔缺损。房间隔通常向左房侧膨出,在少数病例,心房间交通限制,则使心输出量减少。

7.左心室

室间隔完整的肺动脉闭锁时左室容量负荷过重,向体循环和肺循环泵血,通常扩张并肥厚。心室肌肉不同程度缺血常见,也可发生心内膜弹力纤维增生。心肌纤维排列紊乱,如右心室。发育不良、肥厚及高压的右心室也可影响左心室的形态及功能。部分病例二尖瓣腱索和瓣叶异常可导致二尖瓣反流。所有上述因素均可能影响远期的左室功能进而影响预后。室间隔完整的肺动脉闭锁患者主动脉瓣通常正常,尽管有报道合并主动脉瓣狭窄。

病理改变与病变发生时间有关,胚胎早期发病肺动脉闭锁会导致右心室、三尖瓣发育不全,右心室肌壁与冠状动脉间广泛存在心肌窦状隙交通,生后保留胚胎时期心肌窦状隙开放-冠状循环状态,冠状动脉粗大。发病较晚时肺动脉三个窦发育,三个半月瓣叶完全融合,右室发育良好,冠状动脉正常。

由于右心室血流无出路形成一盲端,胎儿的循环依赖于卵圆孔和动脉导管的通畅性。来自右心房的血流通过卵圆孔或动脉导管分流到左心房、左心室和主动脉。肺动脉闭锁伴室间隔完整较常见右心室与冠脉之间的异常连接、右心室心肌窦隙开放。如果近段冠状动脉闭塞或狭窄,冠脉循环来源于右心室逆行血流灌注,并且依赖于右心室的高压力,称之为右心室依赖型冠脉循环。出生后如果动脉导管粗大或体肺侧支较多,发绀程度较轻,易患肺部感染,可出现心力衰竭。如果动脉导管细小,体肺侧支建立较少,发绀明显。

1.胸部X线

肺血少,右心房、左心室扩大,肺动脉段凹陷,三尖瓣关闭不全和心力衰竭时心影可呈进行性增大。

2.心电图

电轴右偏,高大P波,并伴随右心室肥厚或左心室肥厚,如右心室发育差,可无右心室肥厚。

3.超声心动图

能发现右心室腔的大小及类型、闭锁的部位(瓣膜或漏斗部)、三尖瓣及瓣环的大小及功能、房间隔缺损大小、肺动脉、未闭动脉导管形态、左心室腔大小及功能情况。大多数病例经超声心动图检查即可确诊。

4.心导管检查和心室造影术

右心房室压升高,动脉血氧饱和度降低。右心室造影注入对比剂后无肺动脉的顺序显影,多数病例闭锁在瓣膜水平。可见右心室发育的情况,右心室腔与冠状动脉之间是否有交通、三尖瓣是否狭窄或关闭不全,也可以发现房间隔是否完整和左心室发育的情况。经升主动脉造影可发现动脉导管未闭或体‐肺侧支形成的情况。更重要的是,通过动脉导管未闭或大的体‐肺侧支可以明确肺动脉的发育情况是否存在狭窄等病变。

5.多排CT扫描

可以确诊并了解肺动脉发育和体‐肺侧支形成情况,也可以发现右心室腔与冠状动脉有无交通。

(一)胎儿期

由于观察到妊娠早中期诊断的肺动脉狭窄和闭锁的胎儿,宫内发育过程中右心室生长发育受限,在出生时右心室会更小,又因部分严重肺动脉狭窄可在妊娠期继续进展为肺动脉闭锁。因此,可考虑对胎儿期诊断的肺动脉瓣闭锁或严重肺动脉狭窄的胎儿进行干预以缓解流出道梗阻,以及对右心室大小和功能起到提前保护的作用,并促进肺血管发育。目前,国内少数中心已开展胎儿介入肺动脉瓣球囊扩张术。

(二)出生后

1.必须包括评估右心室和漏斗部形态以及冠脉循环。

2.由于肺动脉闭锁伴室间隔完整为动脉导管依赖性循环,出生后须立即静脉注射前列腺素E维持动脉导管开放以维持循环稳定,然后进行心脏手术。

3.室间隔完整的肺动脉闭锁都伴有右心室和三尖瓣的发育不良,右心室发育情况严重影响手术效果。通过测量三尖瓣口直径校正值(Z值)来评估手术适应证。当Z值>-2.5,肺动脉膜性闭锁,非右心室依赖型冠脉循环时可行双心室矫治术。当Z值<-5,重度右心室发育不良,仅能行单心室修补。介于两者之间的患者可行一个半心室或一又四分之一心室手术。

4.当存在肌性梗阻或右心室依赖型冠脉循环时,仅能行单心室手术。

5.对于肺动脉瓣膜性闭锁出生后也可以选择介入肺动脉瓣穿孔或扩张手术。必要时可在超声引导下同时行房间隔球囊造口术,以确保足够的右向左分流,以避免右心房压力增高。

1. 向患儿及家长解释本病的护理要点及预防知识,指导家长术后做好肺部护理。

2. 超声雾化前向家长解释雾化吸入药物治疗的目的、疗效、用药方法和注意事项,取得家长的配合。术后正确指导患儿家长叩背方法、体位疗法,并且告知叩背、体位疗法的重要性。

3. 告知家长给予患儿合理饮食,给予高蛋白、易消化的食物、少量多餐,增加患儿机体抵抗力,避免交叉感染而引发肺部感染。

4. 指导遵医嘱按时给患儿服药,患儿需服用利尿剂和地高辛,告知患儿和家长如何正确按时服用药物,并掌握用药注意事项。

5. 遵医嘱出院1个月、3个月及半年门诊随访,复查心脏彩超、心电图、胸部X线片。

一级预防。出生缺陷的原因复杂,主要包括遗传因素和环境因素两大类。遗传因素引起的出生缺陷包括染色体畸形和基因突变。环境因素包括生物性、物理性、化学性、药物性因素及其他因素。先天性心脏病除少数病种主要由遗传因素决定,多数病种目前可疑与环境因素相关,但其确切的病因多数尚不详。通过流行病学调查先天性心脏病可能的相关危险因素,如妊娠早期感染、先天性心脏病家族史、高龄妊娠及放射线、重金属、有机溶剂、吸烟、酗酒、毒物、药物等接触史等,与上一节致畸效应部分的预防相关。

二级防治。先天性心脏病的二级防治目前主要包括产前筛查诊断和胎儿干预两方面的内容。①产前筛查与诊断。先天性心脏病的产前筛查与诊断主要借助于超声心动图检查。20世纪80年代初,Allan等就报道了应用超声心动图检查诊断先天性心脏病。目前在经济发达国家,应用超声心动图检查产前筛查与诊断先天性心脏病已经成为常规,如美国有90%的孕妇在产前进行了胎儿超声心动图检查,使先天性心脏病的患儿出生率显著降低。②胎儿干预。20世纪80年代,国外就已开始胎儿体外循环的动物实验研究,但由于胎儿体外循环技术极大地干扰了胎儿血液循环和脐-胎盘循环,至今未取得突破性进展,尚未在临床上得以成功应用。

三级治疗。先天性心脏病的治疗措施主要包括内科介入治疗、外科手术治疗和内外科结合的镶嵌治疗三种方式。