英文名称 :nemaline myopathy

杆状体肌病(nemaline myopathy,NM)是一种细丝性先天性肌病,由Shy等于1963年首次报道,因在患者肌纤维中发现大量杆状体(nemaline body)或称肌杆(rod)而得名。其主要病理特征为电镜下观察可见肌纤维内有大量短棒状小体形成。NM为一种先天性肌病,呈散发性或常染色体显性或隐性遗传,也可见散发,主要表现为肢体近端肌肉和躯干肌无力和萎缩,并可逐渐发展为全身力弱,也可伴有面肌、舌肌和咽喉肌的无力。此病临床表现类似一般先天性肌病,但具较大异质性,根据临床过程分为先天性重症型、先天性中间型、典型先天型、儿童型和成人型5个亚型。

本病为遗传性肌病,目前确定的致病基因至少5种,编码蛋白均为肌原纤维细肌丝组分,分别为α‐tropomyosinslow(TPM3)、α‐actinin(ACTA1)、β‐tropomyosin(TPM2)、nebulin(NEB)tro ponin T1(TNN T1)。遗传方式多样,其中前两者既有常染色体显性遗传,又有隐性遗传;后两者已报道的突变为隐性遗传;TPM2仅见于常染色体显性遗传的家系中。Ryan等研究结果显示,ACTA1基因突变约占NM的15%~20%,接近半数的致死性先天性NM为此基因突变,肌肉病理可发现大量的杆状体、糖原和肌动蛋白丝沉积,肌节断裂。仅有2%~3%的NM为TPM3基因突变,此基因仅表达于Ⅰ型纤维(慢肌纤维)中,肌萎缩和杆状体亦优先出现于Ⅰ型纤维。TPM2及TNN T1突变仅见个别报道。据推测可能大部分NM病例为NEB突变。国外报道成人晚发型杆状体肌病患者中约半数合并免疫系统疾病,如HIV、人T细胞亲淋巴细胞病毒感染、单克隆丙种球蛋白病和原发性甲状腺功能减退,加之在一个患者骨骼肌的肌膜中有免疫球蛋白沉积和部分患者对免疫抑制疗法有一定效果,使得人们设想成人晚发型杆状体肌病发病机制中存在自身免疫或细胞免疫缺陷。

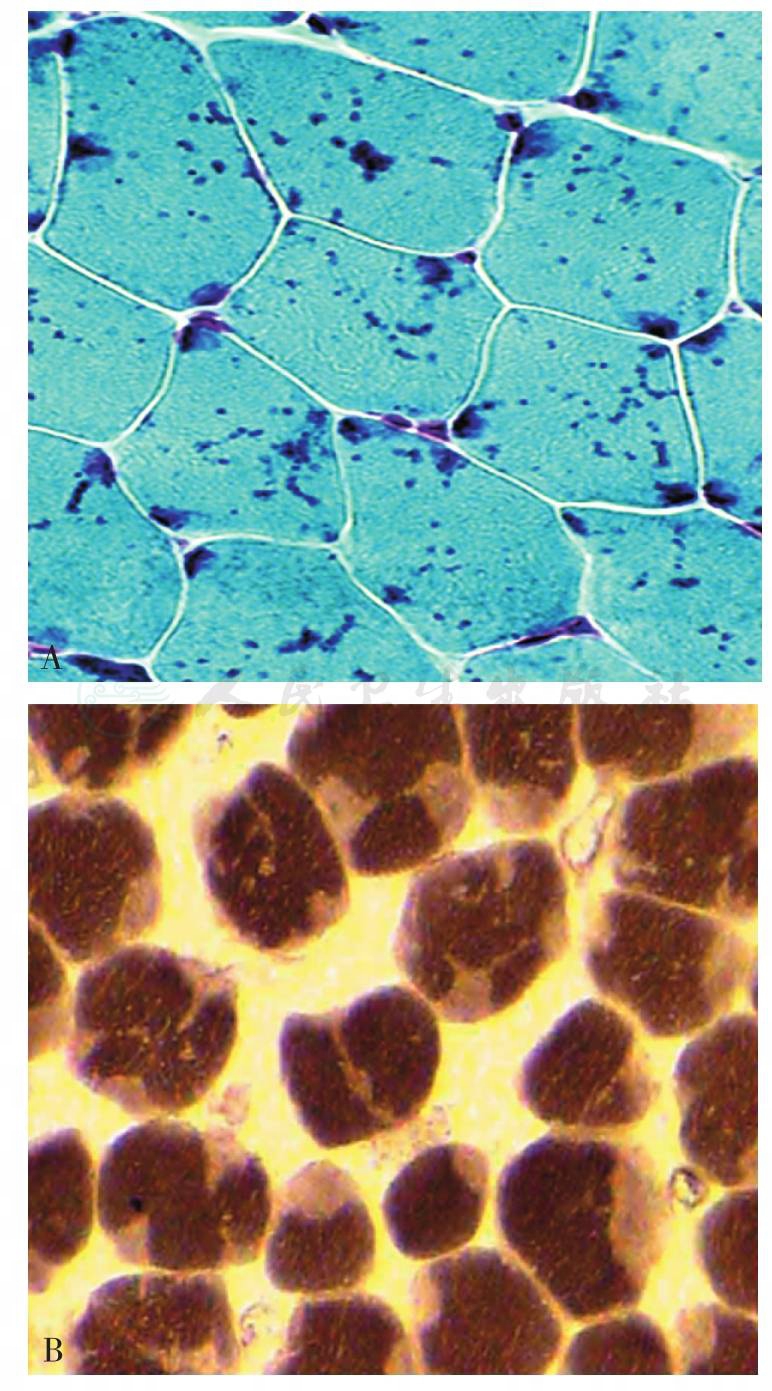

典型病理改变为肌纤维包浆内,特别是肌纤维膜下可见大量杆状体,HE染色深红色,MGT染色呈蓝紫色。杆状体主要位于Ⅰ型肌纤维,杆状体区域酶活性缺失(见图1)。

图1 杆状体肌病骨骼肌病理像

注:肌膜下和肌浆均可见杆状体,MGT染色呈蓝紫色,杆状体区域ATP酶的活性缺失:A.MGT染色;B.ATPase碱性染色X40。

血清CK正常或稍高,肌电图可见病理干扰相。肌肉活检突出改变为肌纤维内出现杆状体。HE染色难以识别,在改良Gomori染色时最清晰,可见杆状体染成紫红色,长1~7μm,宽0.3~3.0μm,随机分布于肌膜下或核周。此外肌纤维直径大小不一,多数直径小于正常,Ⅰ型纤维占优势,Ⅱ型纤维减少,ⅡB纤维缺乏。磷钨酸苏木素(PTAH)染色杆状体呈蓝色。ATPase染色杆状体聚集区酶活性缺乏。核内杆状体罕见,一般见于严重的新生儿型和进展型的成人,核内杆状体明显大于肌质杆状体,常为孤立性的。杆状体的数量随病程的进展而逐渐增多,但与NM严重程度或发病年龄之间无相关性。含杆状体的肌纤维比例因患者和所检肌肉不同而异,多数患者的梭外肌肌纤维均可见杆状体。但杆状体的出现不是特异性的,它还见于正常肌肉与肌腱的连接部位,在其他的神经肌肉疾病包括线粒体肌病、多发性肌炎、进行性脊肌萎缩症和急性酒精性肌病中亦可见到少量的杆状体,在这些肌病中杆状体被认为是骨骼肌对损伤的一种非特异性的反应,甚至在没有骨骼肌症状的心肌病患者中亦可见到杆状体。部分病例合并有血管周围或内皮慢性炎症等多发性肌炎的病理改变,HE染色曾误诊为多发性肌炎。电镜下杆状体为电子致密结构,成群分布于肌膜下或肌原纤维间,Z盘增粗呈短棒状。已证实杆状体来源于Z盘。

NM无特效治疗,由于对本病预后影响最大的是呼吸功能和脊柱侧弯的程度,所以应注意心肺功能监测,一般患者可行体疗,当出现呼吸、吞咽困难或呼吸道感染时给予对症处理,呼吸衰竭的患者可行呼吸机治疗。检查心脏情况,注意发生心肌病和肺源性心脏病的危险,物理治疗、语言训练和矫形治疗

等均有助于提高患者的生活质量。