先天性脊柱侧凸是指在胚胎期脊柱生长发育过程中,脊椎分节不全和(或)形成障碍所致的一种先天性畸形,由于脊柱两侧的生长发育不平衡而出现侧凸。患儿往往出生后即发生畸形,其病变随着年龄增长而呈进行性加重,具有进展快、畸形重、柔韧性差、矫形效果差、并发症多等特点,是造成青少年残疾的主要疾病之一。

目前,人类尚未发现导致先天性脊柱侧凸的确切病因,然而大多数学者们认为,环境因素、遗传因素、维生素缺乏、化学物质和有毒药物等诸多因素中的一种或几种均在脊柱发育的不同阶段参与了脊柱侧凸的形成。可以肯定的是先天性脊柱侧凸患者生理学方面的变化在胚胎早期骨骼发育之前就已出现,这一变化可以导致椎体部分或完全发育障碍,进而导致脊柱侧凸畸形,并且这一畸形在出生后的生长发育过程中将逐渐加重。

脊柱双侧生长潜能不一致是影响先天性脊柱侧凸进展的主要因素,通过高质量的X线片、CT或MR有助于其生长潜能的预测,如预测凸侧生长潜能明显高于凹侧,则发生重大畸形的可能性大;如凸凹侧皆生长不良,则畸形可能不会进展;如凹凸侧多节段皆缺乏增长潜能,则可能出现躯干缩短而不是侧弯畸形,故早期准确的增长潜力评估将有助于预后的判断。对于部分无法预测进展情况的病例,只能通过定期的随访观察,才能对病情进行判断。一般影响先天性脊柱侧凸进展的主要因素包括以下三方面:年龄、侧凸位置和畸形类型(图1):

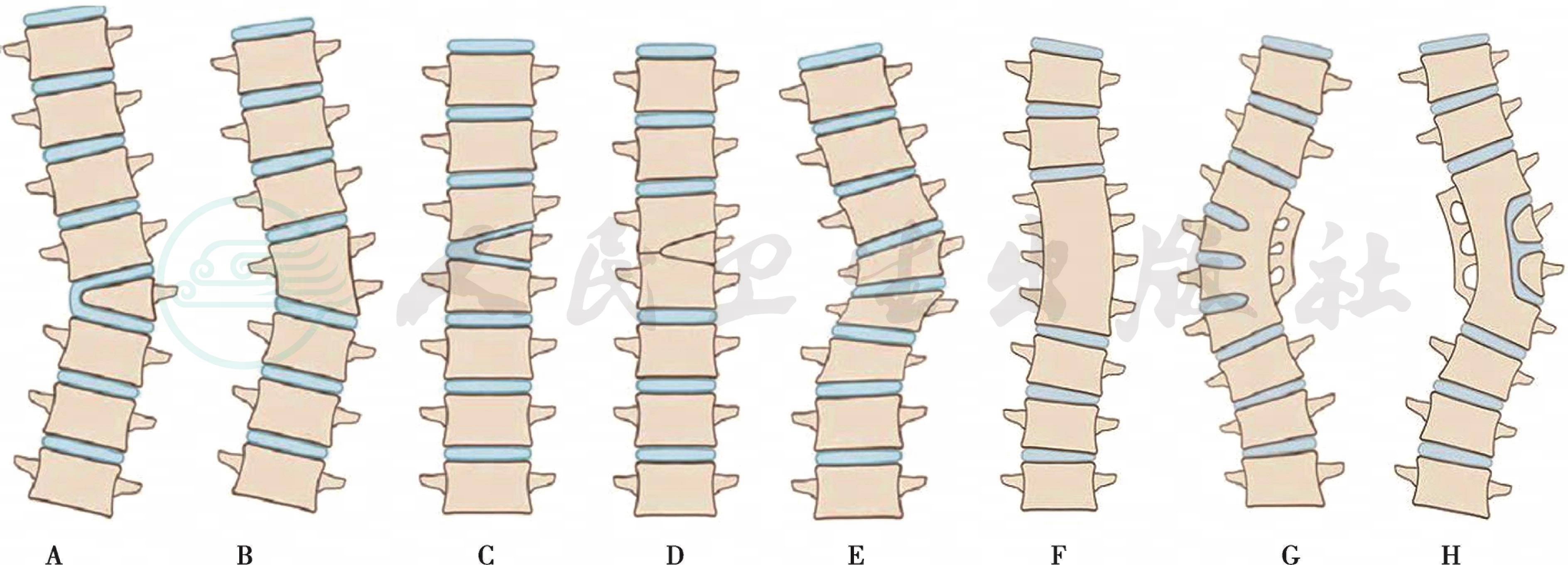

图1 先天性脊柱畸形类型

A.完全分节;B.半分节;C.钳闭性半脊椎;D.未分节;E.楔形椎;F.单侧骨桥;G-H.单侧骨桥合并对侧半椎体。

1.年龄

侧凸在两个快速生长期最易进展,一个为出生后的前两年;另一个为青春期,女孩约为10~13岁,男孩一般较女孩晚2年。严重畸形即使在骨骼成熟后,侧凸仍可进展。

2.侧凸部位

侧凸位于胸腰段最易进展,其次为下胸段和上胸段。

3.侧凸类型

完全分节半椎体,通常每年可进展1°~2°,如果位于下胸段或胸腰段则进展更快;部分分节半椎体进展速度较完全分节半椎体慢,至骨骼成熟时一般不超过40°;未分节半椎体由于其上下无伴随椎间隙和生长板,故几乎无生长潜能,畸形加重很小;椎体分节不良由未受累侧生长速度和未分节的骨桥累及范围决定,侧凸每年进展2°~6°,3~4岁可见骨化骨桥,此时畸形在X线片上比较明显,至10岁时,大多数侧凸超过50°;单侧骨桥伴对侧半椎体的侧凸预后最差,此部分患儿通常在4岁时侧凸已超过60°;当两个半椎体分别位于脊柱两侧时,由于双侧出现相互代偿,全脊柱的X线反而比较满意,但是这种侧弯也会加重,加重程度主要取决于两个半椎体的距离和半椎体的自然病程(不同侧凸类型侧凸的预后如图2)。

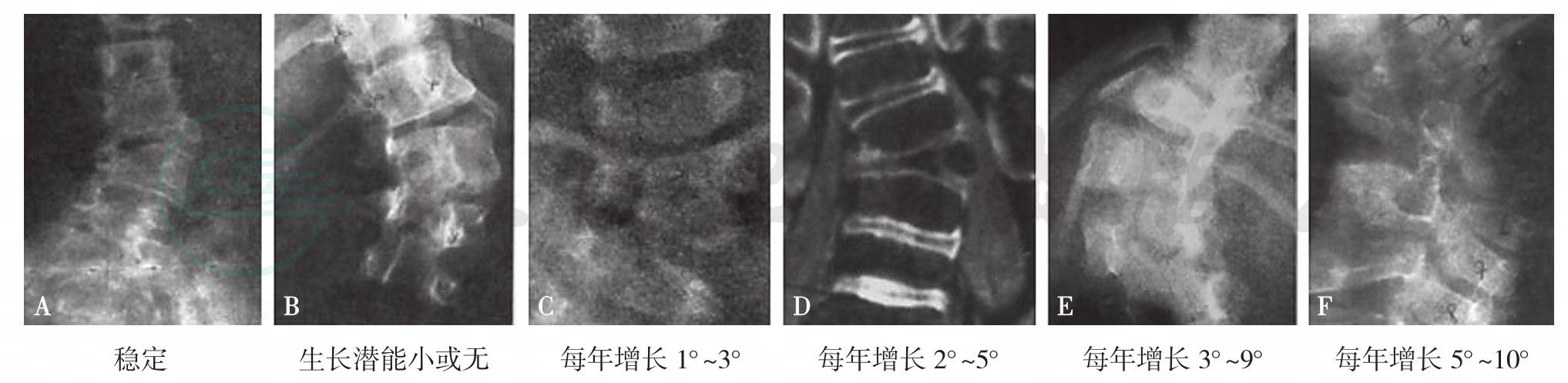

图2 不同类型先天性脊柱侧凸预后:从左至右越来越差

A.先天块状椎;B.楔形半椎体;C.半分节半椎体;D.完全分节半椎体;E.未分节骨桥;F.完全分节半椎体伴对侧骨桥。

先天性脊柱侧凸的主要特征是椎体结构的异常导致的脊柱侧凸,包括椎体形成障碍、椎体分节不全,或者是两个因素同时存在导致的混合畸形,可分为三种类型。

Ⅰ型:椎体形成障碍,包括楔形椎、半椎体等。楔形椎的椎体高度不对称,一侧的椎体高度发育不全,但是有两个形成完好的椎弓根;半椎体是指椎体缺少一侧椎弓根和一侧椎体。

Ⅱ型:椎体分节不全,主要表现为两个椎体间被异常的骨性结构所连接,这些骨性连接称为骨桥,如果是单侧的骨桥连接,则可导致对侧椎体的单侧过度生长。

Ⅲ型:混合型,即同时存在椎体形成障碍和分节不全。

1.X线检查

是所有脊柱侧凸,包括先天性脊柱侧凸必不可少的常规检查,一般能区别侧凸的分类、分型、凸度、脊柱旋转度、可代偿程度及柔韧性,常包括站立位的脊柱全长正侧位片,仰卧位的正位、左右侧屈位片,牵引位片。X线上通常可以观察到先天性脊柱侧凸患者的椎体发育异常,如半椎体、蝴蝶椎、楔形椎、分节不全等表现,但X线检查不能直接提示脊髓异常,需要进一步的影像学检查。

2.CT检查

可以很好地显示骨性畸形,尤其是脊柱三维重建CT可以很好显示先天椎体发育畸形,还可以了解是否存在骨性纵隔、骨性结构与椎管内神经组织之间的关系。此外,还可以做脊髓造影CT扫描,在一些复杂的脊柱畸形中可以很好显示脊椎与神经关系,有无脊髓畸形,指导手术治疗。随着MRI检查的普及应用,脊髓造影CT扫描应用越来越少。

3.MRI检查

对椎管内病变分辨力强,不仅能提供病变部位,范围,并且对病变的性质,如水肿、压迫、血肿、脊髓变形等分辨力优于CT。此外,MRI检查还可以显示脊髓栓系、脊髓纵裂、脊髓空洞、小脑扁桃体疝等神经系统畸形。

4.肺功能检查

脊柱侧凸患者的常规检查,以评估麻醉及手术风险。

5.心脏、腹部B超检查

先天性脊柱侧凸常合并脏器发育畸形,因此脊柱侧凸患者,尤其是先天性脊柱侧凸,应行心脏B超、腹部B超等筛查有无腹部脏器或心血管系统畸形。

6.电生理检查

了解脊柱侧凸患者是否并发神经、肌肉系统障碍。

治疗需综合患者年龄、侧凸类型及进展和患者的健康情况,目的是:①阻止或限制侧凸的进展;②保留脊柱的功能和活动度;③治疗或阻止心肺疾患;④矫正畸形。早期诊断、准确地评估预后和有效的措施干预是治疗的关键。但是否选择手术治疗,什么年龄治疗和如何治疗,目前仍是个难题。目前其治疗有非手术和手术两种方法。

(一)非手术治疗

1.观察

由于幼儿的生长率不是线性的,脊柱畸形加重最明显的时期是儿童生长期。因此,观察的目的是监测畸形的变化,确立治疗介入的最好时机。

2.支具治疗

与特发性脊柱侧凸比,支具治疗难以获得同样的效果。但对于青春期前长而柔软的先天性或代偿性侧弯,应用支具控制可获得较大帮助,如应用支具治疗过程中出现弯曲进展,则应停用。手术结束后,亦可用支具治疗代偿弯。但支具治疗不适用于以下情况:严重躯干失平衡、先天性脊柱后凸或前凸、骨骼已成熟、僵硬侧凸。支具治疗过程,必须每隔6个月对脊椎X线片进行仔细测量和比较,明确弯曲进展。

(二)手术治疗

由于75%的先天性侧凸是进展的,只有5%至 10%的病例可使用支具治疗,故手术治疗仍是目前治疗先天性脊柱侧凸的基本方法。与特发性脊柱侧凸不同,先天性脊柱侧凸不必等到其侧凸角度达到40°再手术。常用的术式包括:原位融合、后路器械矫正融合术、椎体半骨骺阻滞术、半椎体切除术、椎体截骨融合术、非融合术。

1.原位融合术

(1)后路融合术

是一种治疗先天性脊柱侧凸的经典术式,其通过后路剥离肌肉,原位融合椎体后方附件,不进行矫形,也不进行前方结构破坏,简单、安全、可靠,术后配合支具或石膏矫正,对阻止畸形迅速进展具有一定的作用,但关键是融合整个弯曲节段的两侧椎板,需要大量的植骨。但后期随着患者的生长,可因前方椎体生长延长导致曲轴现象的发生,故对于幼年患者目前已很少单独使用。其一般用于角度较小、进展缓慢的弯曲,以及难以行前路脊柱融合术的病例,如发生于颈交界处。

(2)前后路融合

Winter等研究发现,采用单纯后路脊柱融合时,大多数的后路融合块不会发生弯曲,但值得注意的是即使发生了很好的后路融合,也还是有可能因曲轴现象而发生侧弯加重。故对于Risser征“0”级或三角软骨未闭等具有较大生长潜能的幼儿,或有明显加重趋势的侧弯(如单侧骨桥或对侧有半椎体的单侧骨桥),应该前、后路联合融合,以控制侧弯发展。

2.后路内固定矫形融合术

用于矫正脊柱侧凸的器械也可以用来矫正先天性脊柱侧凸,其具有以下优点:①增加侧弯中等度的矫正;②一定程度上减少假关节形成;③术后石膏或矫正器佩戴更舒适;④制动椎体及产生较好的平衡,有助于增加牢固融合。但需明白使用器械内固定的目的是为增加融合率和稳定脊柱,并不是为获得更大的矫形效果,其并不能改变侧弯需要融合的节段,也不能省去椎间关节融合、椎板去皮质、大量植骨以及术后使用支具的必要性,且器械矫形具有造成瘫痪和感染的风险,故术前需通过脊髓造影或MRI检查明确是否有脊髓畸形,术中应进行脊髓监测及常规的唤醒试验减少脊髓损伤的危险。故其一般适用于年龄小于10岁,侧凸角度小于70°的患者。而较僵硬的侧凸,角度大于70°,或骨骺未闭、Risser征0或1级的患者,可能需先行前路松解融合联合后路融合。

3.椎体半骨骺阻滞术

椎体半骨骺阻滞术治疗先天性脊柱侧凸,通过凸侧骨骺固定融合阻滞凸侧生长(后方凸侧半关节融合和前方骨骺固定),保留凹侧脊柱的生长潜能,从而使侧凸自发矫正(图4)。但长节段的严重侧弯则最好避免单独采用半骨骺阻滞术。其优点是如果侧弯不大,采用此方法可通过凹侧的缓慢生长获得畸形的最大矫正和改善,并有助于代偿弯的自发矫正。其缺点是矫正过程缓慢,可因脊柱凹侧生长潜力不确定而难以进行矫形效果预测。

该方法适用于5岁以下符合以下标准的病人:①观察证实脊柱侧凸是进展性的;②侧弯小于60°;③侧弯少于6个节段;④凹侧具有生长潜力;⑤无病理性后凸或前凸。即使凹侧停止生长,前路与后路融合也能获得良好效果。但此术式的实施非常强调术前周密的计划,Dubousset等提出将每个椎体看成是一个由四等份组成的立方体,每一等份都沿椎管对称生长。实施半骨骺阻滞前,需先明确哪一部分是导致畸形加重的主要因素,需要融合,才能重新建立脊柱的平衡生长(图5)。

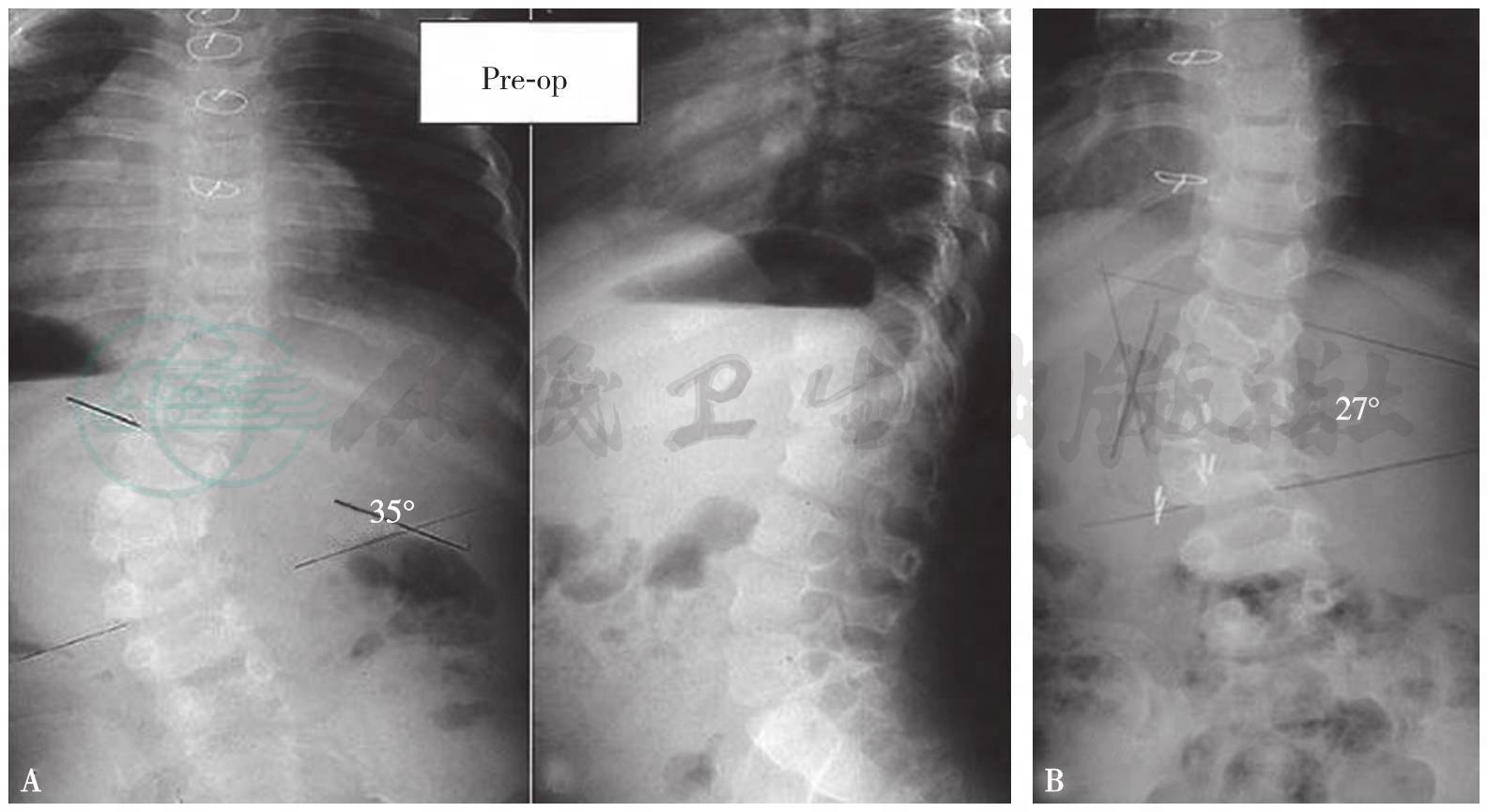

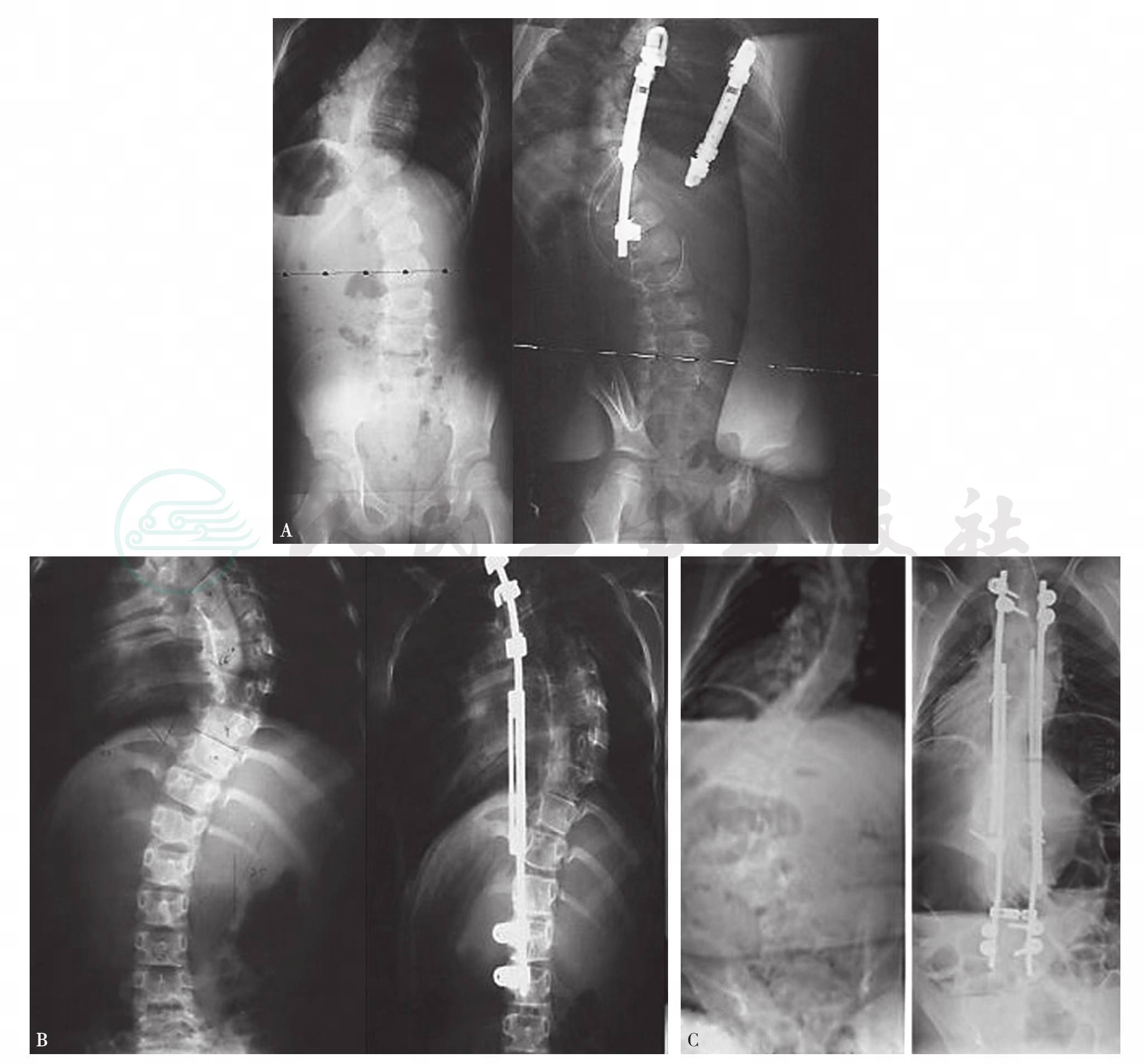

图4 3岁先天性脊柱侧凸行凸侧半骨骺阻滞术病例

A.术前全脊柱正侧位片示L3不完全分节半椎体,侧弯Cobb角35°;B.凸侧骨骺阻滞,保留凹侧生长能力,术后侧弯Cobb角减少至27°;C.术后5年随访侧弯减少至20°

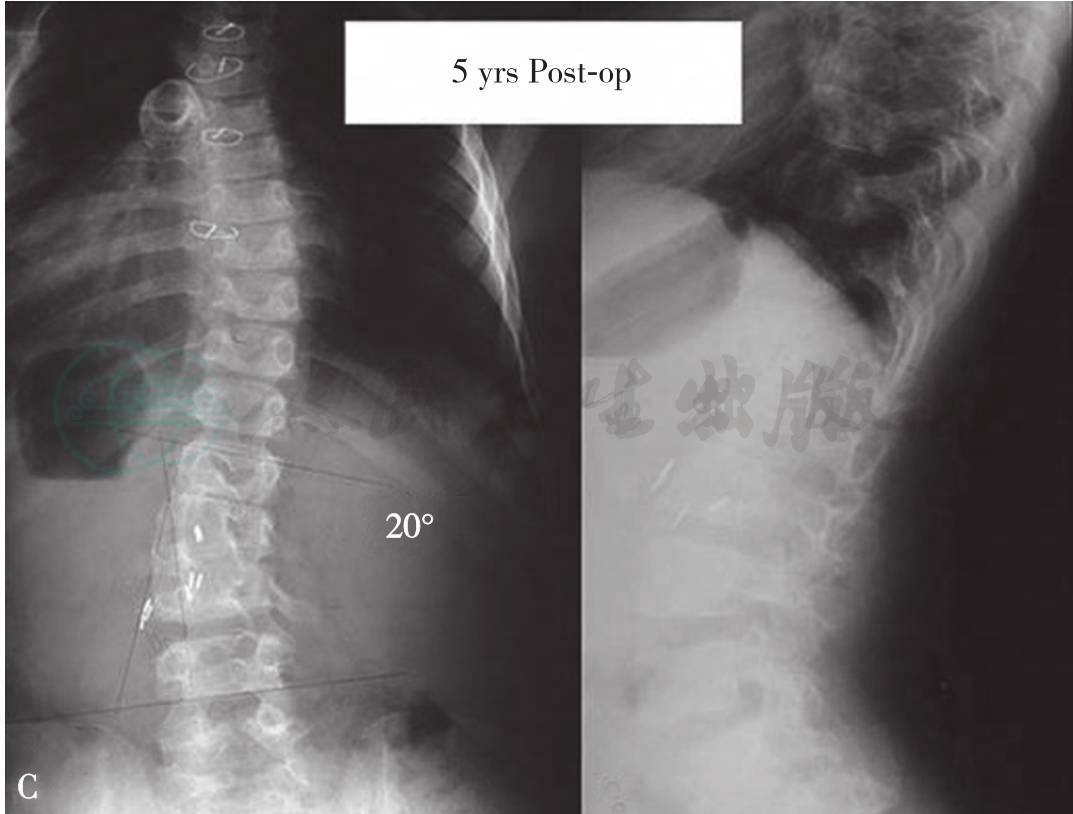

图5 半骨骺阻滞范围选择

A.椎体生长的水平面观,分为四个等份:AL,前左;AR,前右;PL:后左;PR,后右;B.涉及PL和PR的先天性后柱骨桥,须行AL和AR骨骺阻滞术;C.累及AL和AR的前方骨形成障碍,必须行PL和PR骨骺阻滞术;D.涉及AR和AL的前部的过度生长,骨骺阻滞术必须包括上下的AR和AL;E.仅涉及PL的先天性后外侧骨桥,骨骺阻滞术只包括AR;F.半脊椎过度生长只涉及AR和部分PR,骨骺阻滞术必须包括AR和PR。

凸侧半骨骺阻滞术可以经前后路一次手术完成,前路手术常采用凸侧入路,采用开胸、胸腔镜、胸腹联合切开或腹膜后入路,去除内容包括椎间盘、软骨板和终板,然后将骨屑植入椎间隙进行椎间融合,不使用器械内固定,最后进行后路手术融合。也可只经后路施行目前较流行的“蛋壳”技术来完成,即采用经凸侧椎弓根进行前路半骨骺阻滞,同时结合后路融合治疗进展性先天性脊柱侧凸,此方法通过单纯后路入路就能够完成前、后路融合。术后患者皆需长期石膏或支具固定至骨性融合,一般至少需6个月。

4.半脊椎切除术

半脊椎切除是指通过前后路联合或单纯后路切除半椎体及相邻间盘达到矫正畸形的目的(图6)。其入路的选择取决于半椎体的位置、类型、是否完全分节及外科对此术式的熟悉程度。后路固定则需根据患儿的情况选择椎体钢板、椎板下钢丝、椎板钩和椎弓根钉棒系统进行固定,由于术前不一定能确定应用何种内固定,故应备多种器械以供选择,并运用脊髓诱发电位监测或唤醒试验保证脊髓神经安全,术后采用支具或石膏固定至骨融合。

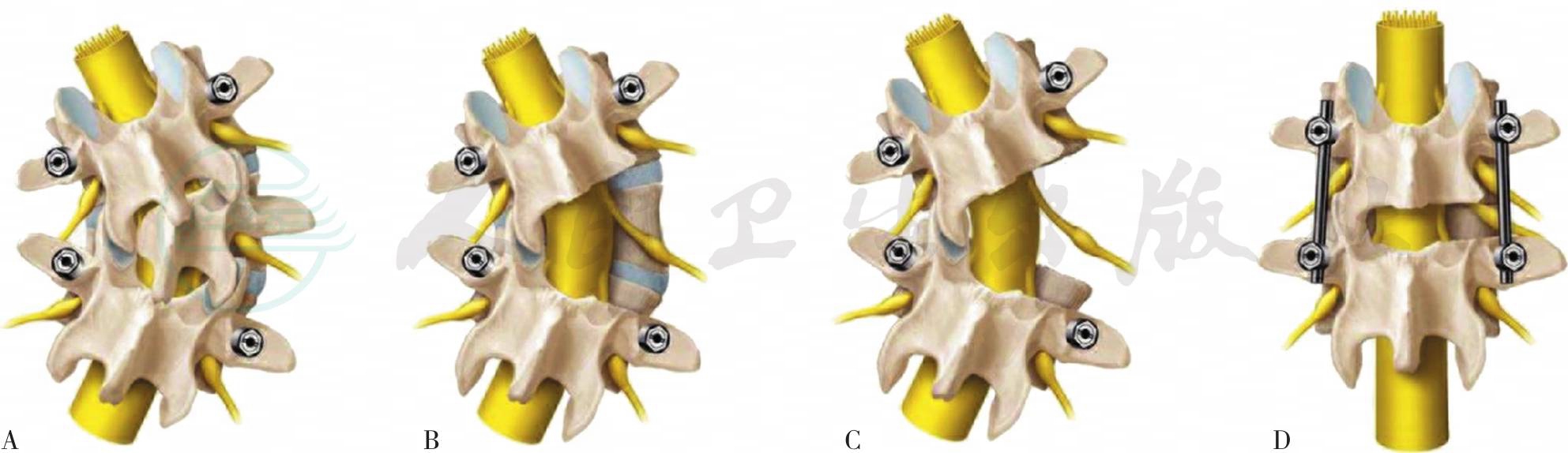

图6 后路半椎体切除技术

A.后路暴露选择融合节段,在畸形上下置入螺钉;B.切除半椎体椎板及上下椎体的下关节面和上关节面,暴露神经结构;C.刮匙掏空半椎体的骨松质,在保护此节段脊髓和神经根的条件下,切除椎弓根和剩余椎体;D.椎弓根钉棒合拢矫正,注意探查半椎体切除后经过同一神经孔的两根神经根是否受压

5.椎体截骨和融合

未经治疗的先天性脊柱侧凸,易进展为复杂僵硬性的脊柱侧凸。此类畸形常表现为:躯干明显失代偿、畸形僵硬、骨盆倾斜。其最佳的治疗方法是进行椎体截骨,包括Smith-Peterson 截骨、经椎弓根截骨、前后路联合或后路全椎体截骨。该手术的目的是恢复脊柱平衡、保护或恢复心肺及消化功能,此类手术因失血多、假关节和神经并发症发生率高,故需由有经验的外科医生在诱发电位脊髓监测的条件下,经术前充分准备和计划后才能实施。

6.非融合手术

非融合手术通过内固定系统进行脊柱的固定及一定程度的矫形,而不融合脊柱,从而保留脊柱及胸廓的生长潜能。目前常见的非融合技术有(图7):生长棒技术、胸廓扩大成形术、Luque Trolley手术。

图7 先天性脊柱侧凸非融合技术

A.钛肋骨撑开器胸廓撑开成形术;B.皮下生长棒技术;C. Luque Trolley 技术。

(1)生长棒技术

此技术通过在侧弯弧度的两端放置钩或椎弓根螺钉,不剥离弯曲中间的节段,将置于皮下或筋膜下的两根棒体通过连接头连接,并每隔6个月撑开一次,并在最后行脊柱融合矫形,其侧弯矫正率约48%~62%。此技术采用单侧生长棒的固定力弱,断棒发生率高;而双侧生长棒的矫形力量更强大、结构更稳定,可明显减少脱钩断棒等风险。

(2)胸廓扩大成形术

是采用Campbell发明的钛合金肋骨垂直撑开假体在侧凸凹侧或双侧进行肋骨间撑开、肋骨腰椎撑开、肋骨骨盆撑开,以达到扩大凹侧胸廓容积,间接矫正脊柱畸形,从而允许脊柱、胸廓及肺脏的进一步生长发育,减少或阻止胸廓不良综合征对肺功能的进一步损害。此技术需每隔6个月进行撑开一次。但此技术的内固定并发症发生率高,包括内固定松动、皮肤并发症、切口感染、肺部感染、臂丛神经损伤等。

(3)Luque Trolley手术

Luque Trolley技术通过椎板下钢丝对每个椎体进行牵拉平移矫形,矫形力量分散到每个椎体,而固定节段不行植骨融合,可依靠钢丝与矫形棒的自动滑移获得脊柱生长。有学者发现结合凸侧骨骺阻滞可使侧凸纠正更满意、侧凸持续进展的发生率降低。但此技术采用节段椎板下钢丝,穿入钢丝时有较高的脊髓损伤风险,在出现钢丝松动或断裂时,危险性更高。Drummond将连接方式改进为棘突基底穿钢丝固定,即Wisconsin棘突基底钢丝技术,降低了椎板下钢丝节段固定的手术风险。

Luque类技术具有以下优点:节段固定增加稳定性;依靠自动滑移获得延长,避免了反复延长手术的创伤。但节段固定需广泛剥离,对脊柱干扰较大,广泛的瘢痕形成可致自动延长效果不如生长棒技术,同时椎板下钢丝脊髓神经损伤风险高,并且在骨骼发育成熟前常可发生自发性融合。理想的非融合技术应减小对脊柱干扰,又可避免系列延长手术。