中文别名 :Legg-Calvé-Perthes病;Perthes病

儿童股骨头缺血坏死于1910年先后被美国学者Legg(图1)、法国学者Calvé(图2)和德国学者Perthes(图3)报道,故又称为Legg-Calvé-Perthes病(LCPD)或简称Perthes 病。至今其病因学及治疗方式仍存争议。

LCPD是儿童期股骨头缺血坏死导致其系列X线片出现股骨头密度改变、形态不整、轮廓异常乃至头臼关系异常的疾患,若未经正规治疗、最终股骨头扁平膨大、残留髋关节畸形,而在青少年以后造成髋关节退行性改变。

图1 Arthur T. Legg(1874—1939)

生于麻省、毕业于哈佛大学并在哈佛医学院受训骨科,后与Goldthwaite一同创立了世界第一家成人骨科门诊。1939年在哈佛俱乐部卒于心脏病

图2 Jacques Calvé(1875—1954)

先在巴黎学习骨科、后与V. Menard一同在Berck-Plage医院工作,在此期间邂逅一名美国女子并成婚。Berck-Plage医院位于巴黎西北部英吉利海峡海滨,拥有1100张床位、主要接收来自巴黎的骨关节结核患者。Calvé利用该院率先拥有的X光机展开研究,发现500例结核髋病人之中的10例儿童具有不同的X线表现、并将之命名为“扁平髋”。Calvé还命名了脊椎嗜伊红肉芽肿为“扁平椎”

图3 Georg Clemens Perthes(1869—1927)

生于莱茵河畔的教师之家。幼年时母亲死于结核病后、被亲戚介绍给Trendelenberg开始学习医学,并作为其助手多年、且在Trendelenberg征的总结归纳过程中做了很多工作。1900年作为德国军医曾在中国工作一年。1910年Perthes总结其治疗的髋部疾患儿童的X片,撰文报道本病。第一次世界大战期间Perthes供职于军医院,曾总结发表其有关下颌损伤和神经修复方面的工作经验,后荣升教授、返回波恩工作。Perthes发明了气压止血带,也是放射治疗的先锋。1927年圣诞节,Perthes在瑞士度假期间卒于中风

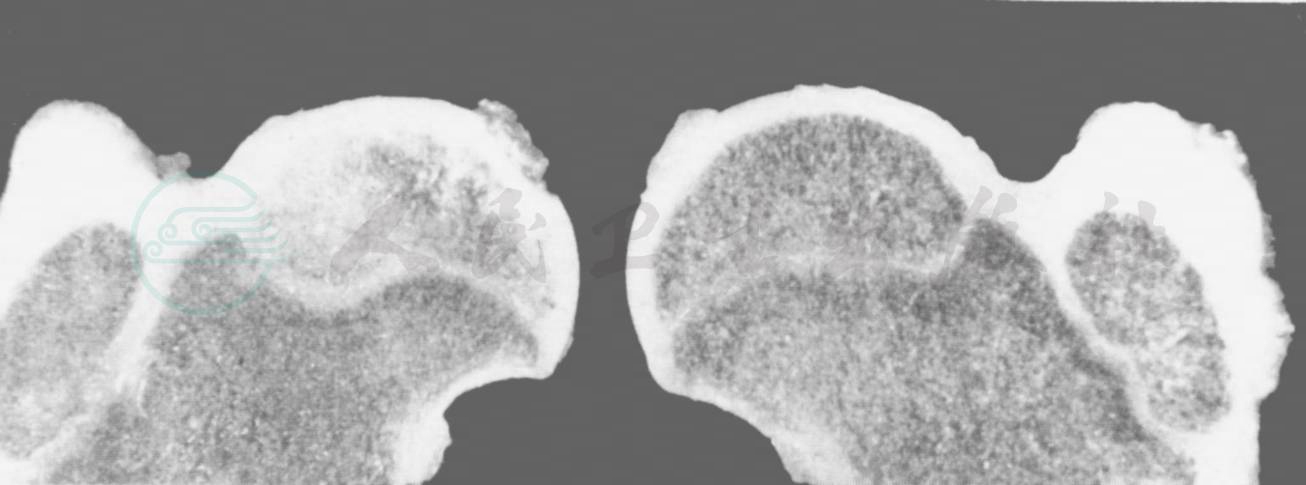

骺软骨异常、骺血流异常或血管功能障碍均可导致LCPD。缺血常是最初的病理变化,但尚无效果肯定的手段来早期发现缺血。血流减少可由于各种原因的滑膜炎导致关节囊内压增高等等。也有作者发现蛋白C、S缺乏造成的血液凝固性异常,以及脂蛋白A和纤溶酶原激活因子及其抑制因子1的功能异常造成纤维蛋白原溶解下降等因素,可导致LCPD,而多数遗传性血小板减少症的患儿则不患本病。多数LCPD患儿身材矮小、骨龄较实际年龄迟滞,因此有作者提出骺软骨内血管受压-血流受阻-软骨生长缺陷、缓慢-软骨抗压强度低而弹性大-血管进一步受压的恶性循环假说(图4),并认为正因如此,LCPD病程常常迁延、至少需要2年。

股骨头缺血坏死后的X线片自然病程演变,可分为四期,也被称作Waldenström(图5)自然分期:

图4 Mercer Rang的小猪股骨颈绑扎试验

图左侧的股骨头在缺血后十天,可见关节软骨变厚、头骺核苍白。血管到达骺核需穿过较多的软骨,因而易于受压,尤其在骨-软骨交界区,从而形成怪圈

图5 Johan Henning Waldenström(1877—1972)

曾任Stockholm Karolinska研究院骨外科教授。1909年撰文描述股骨头缺血坏死的髋部表现、认为是骨结核的一种类型;在斯堪的纳维亚半岛国家,至今Perthes病仍被称为Waldenström病。1930年曾第一个描述股骨头骨骺滑脱所致的软骨溶解症

1.致密(缺血坏死)期

骺核骨质缺血梗死会导致其密度增高(图6A);之后几个月内随着新生血管逐渐长入死骨内,坏死骨质逐渐被吸收、而新生骨尚未形成,此时股骨头骺软骨下骨质强度脆弱、易于发生软骨下骨折,称为“新月征”或称“Waldenström征”(图7)。

2.碎裂期

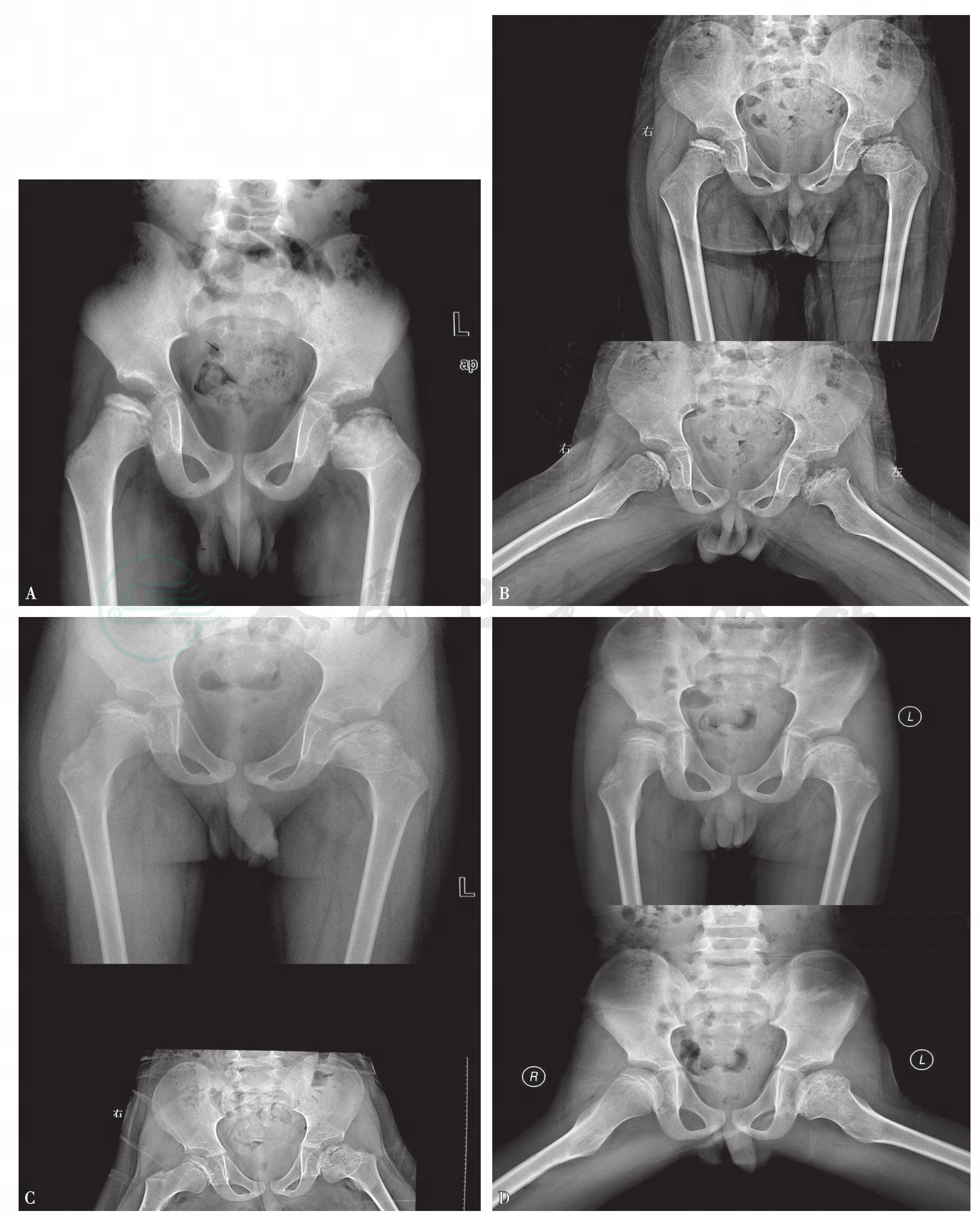

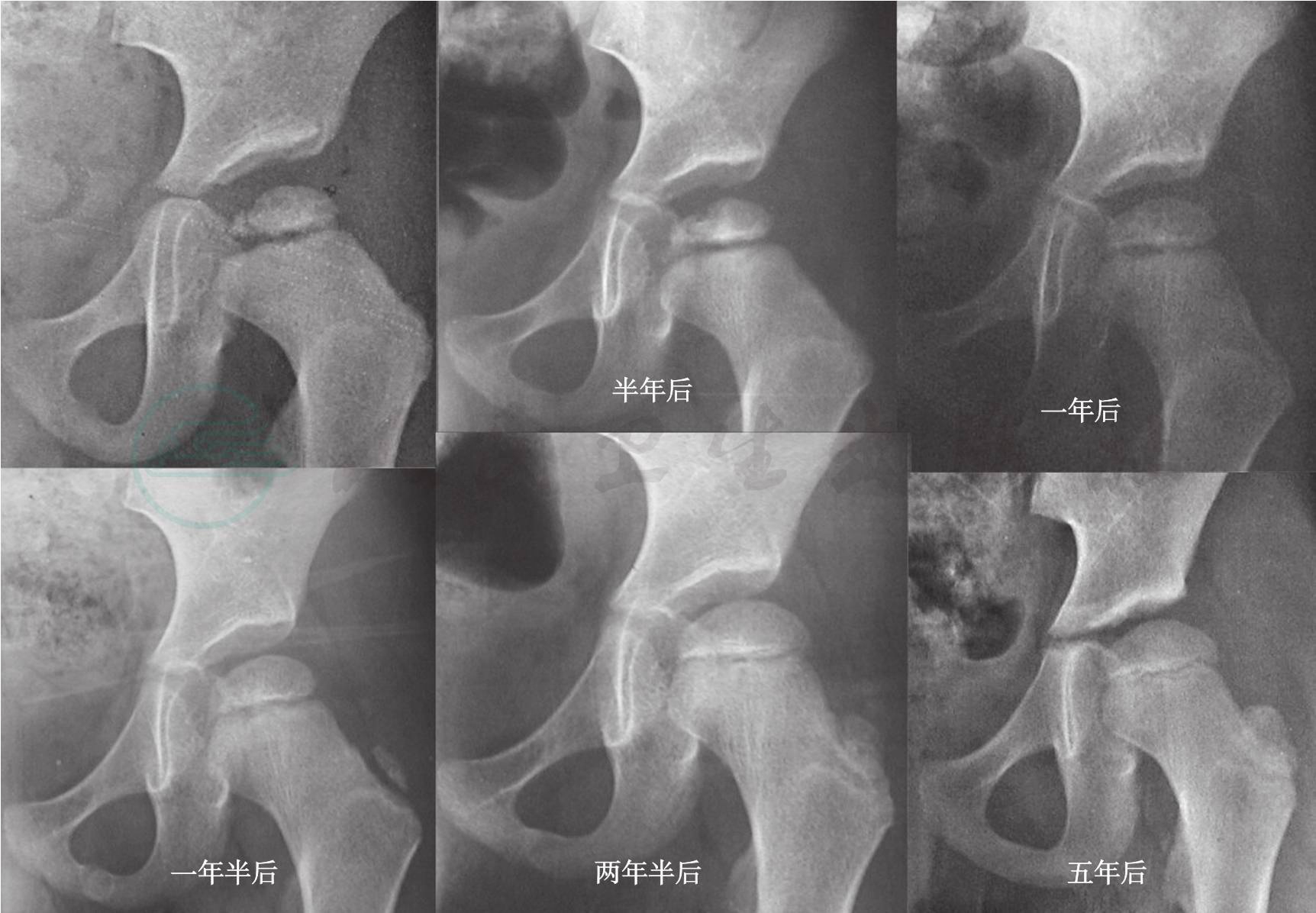

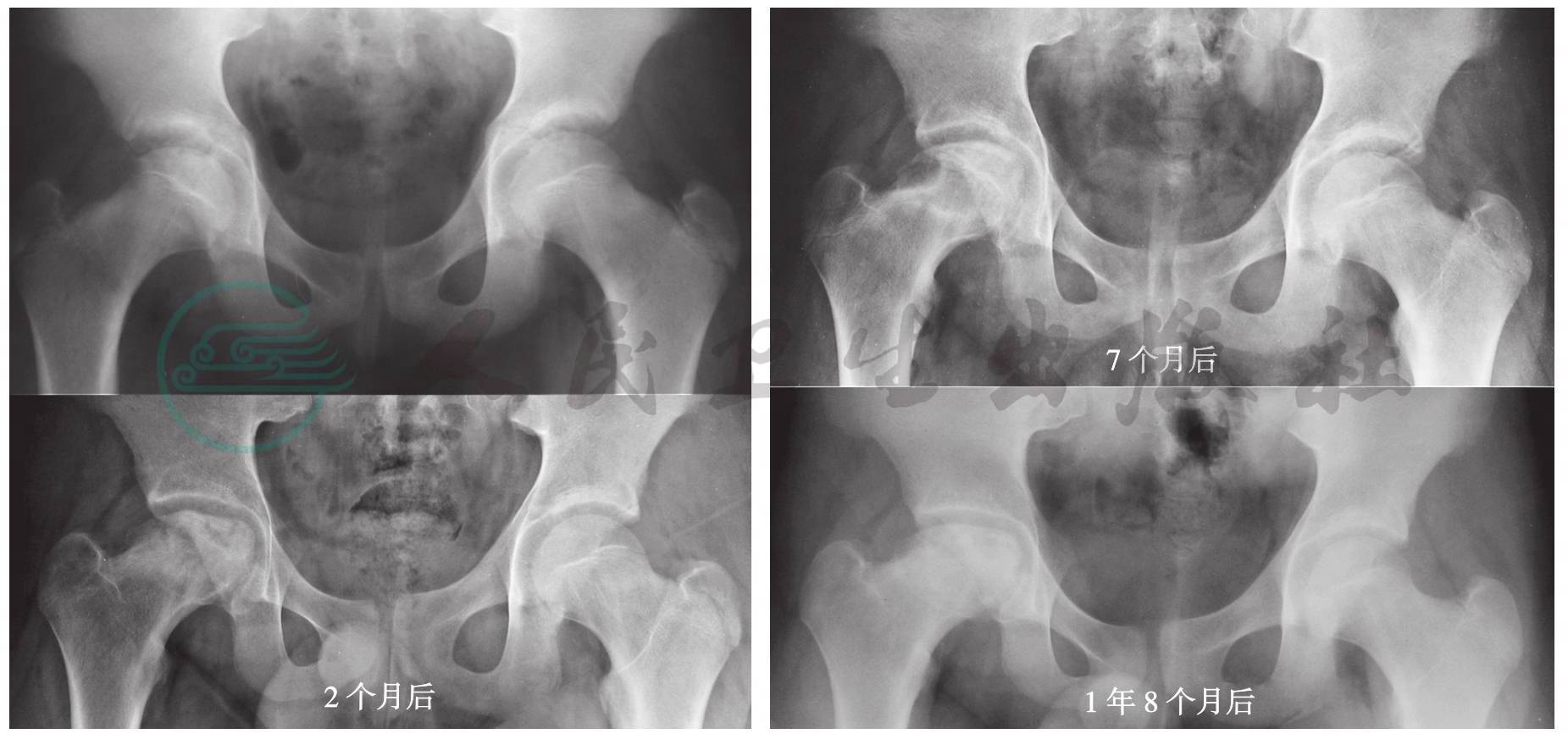

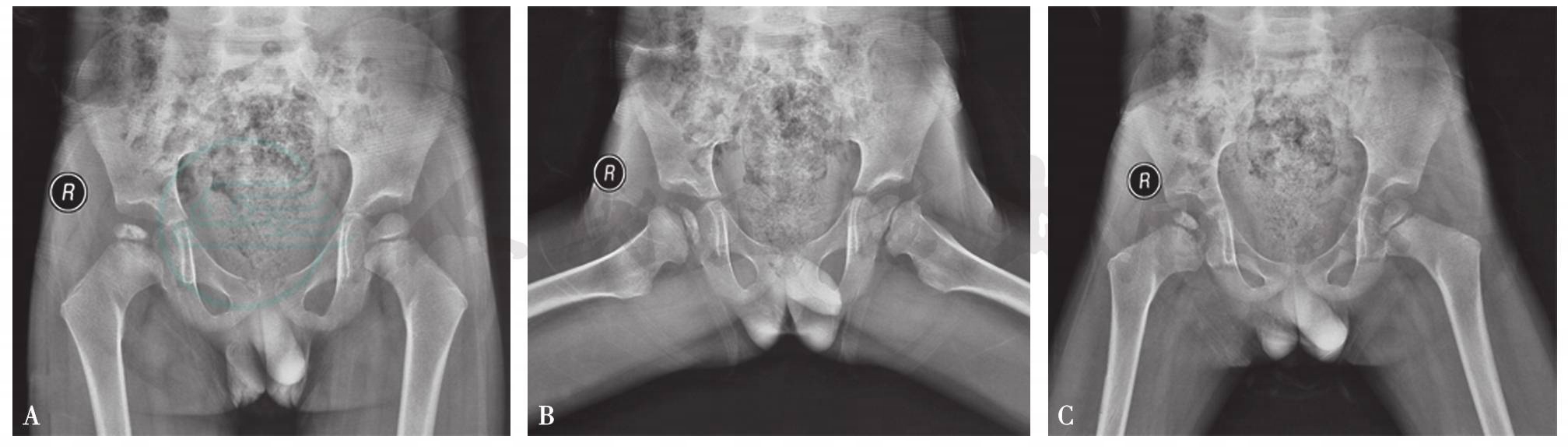

图6

A.男8岁,双股骨头缺血坏死,右侧处于致密期;B.右侧股骨头碎裂、密度不均一、形态不整且塌陷。干骺端可见囊变;C.双侧股骨头碎裂均有融合、密度趋向均匀、形态仍然不规整;左股骨头膨大、但轮廓仍呈圆弧且与髋臼相适应;D.左侧发病后4年、右侧发病后3.5年。双侧股骨头骨小梁纹理正常、骨质密度均匀;虽均有膨大、存在覆盖不良,但轮廓与髋臼形态适应

随着新生血管的长入,坏死区死骨吸收后、新生骨逐渐生成。但负重应力导致软骨下骨折反复发生,进一步破坏新生的血液循环、造成新生骨发生坏死、塌陷,如此的过程类似于肥大型骨不愈合。此时X线片即表现为股骨头骨质破碎、失去完整正常的骨小梁纹理,且形态不规则、可呈现塌陷。股骨颈干骺端也因相同的病理演变而出现“囊性变”(图6B)。

图7

男6岁,左髋疼痛2个月余。正位片示左股骨头密度增高改变、骨小梁结构不清;侧位片示软骨下骨质内存在新月状透亮区,为软骨下骨折、又称为Waldenström征

3.修复(再骨化)期

病程进入到1.5~2年时,坏死骨逐渐吸收完全、新生骨形成成为主要病理进程。此时X线片呈现为股骨头修复性改变:密度趋于均匀、碎裂彼此融合、股骨头轮廓和形态趋于膨大,若经正规治疗,则可呈圆弧形并通过髋关节应力性塑形而与髋臼曲率相适应(图6C)。

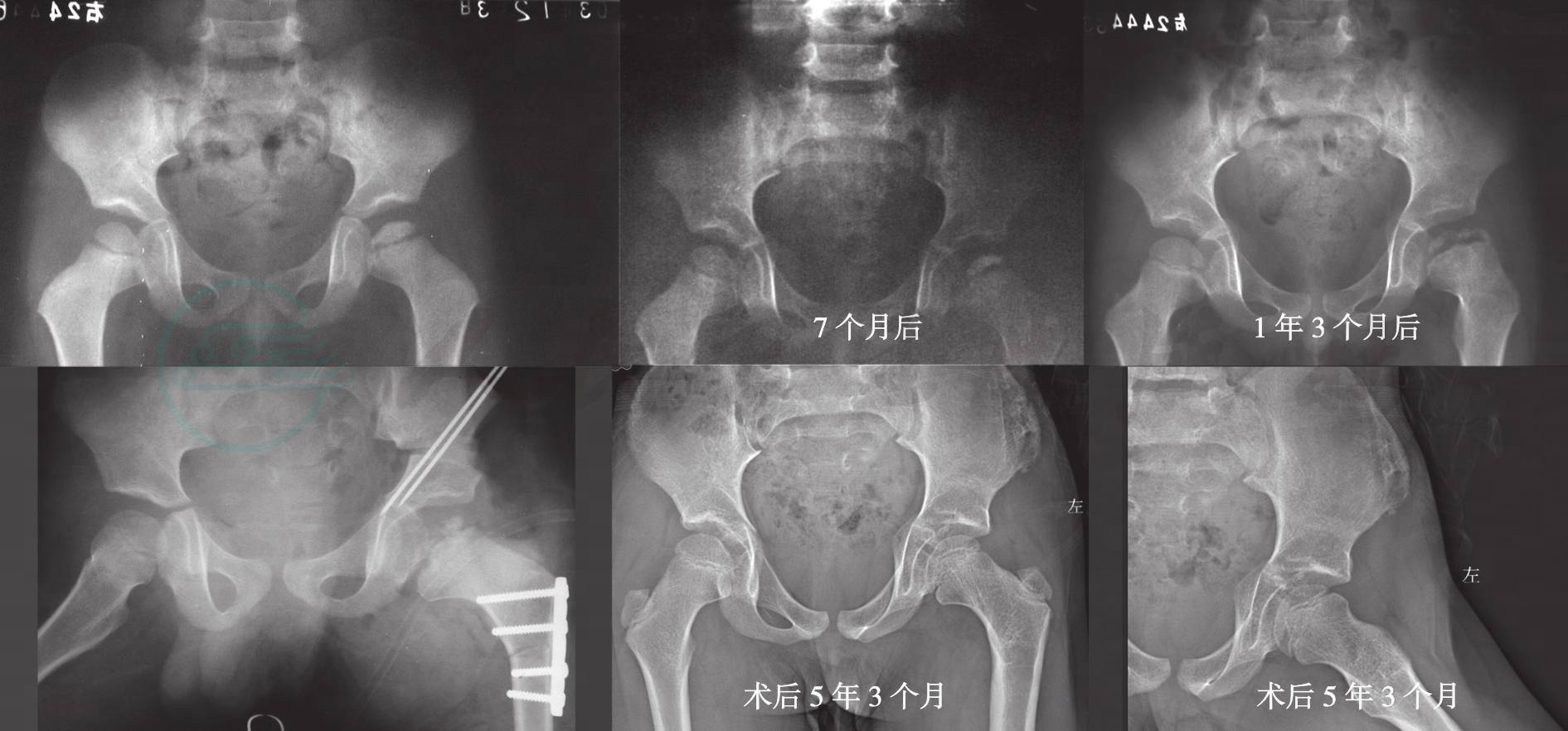

4.塑形(后遗症)期

最终,全部坏死区域的股骨头骨质均可被新生骨替代,而呈现X线片正常表现的骨密度和正常的骨小梁纹理(图6D)。但是未经正规治疗的病人,股骨头会扁平膨大、轮廓及形态异常,同时存在股骨颈短颈畸形和大转子高位、髋臼也会发育不良,称之为扁平髋或髋膨大畸形(图8)。此种异常的髋关节形态,必然造成关节面承受不均衡的负重压力、导致关节软骨发生过早的磨损退变,最终出现骨性关节炎。

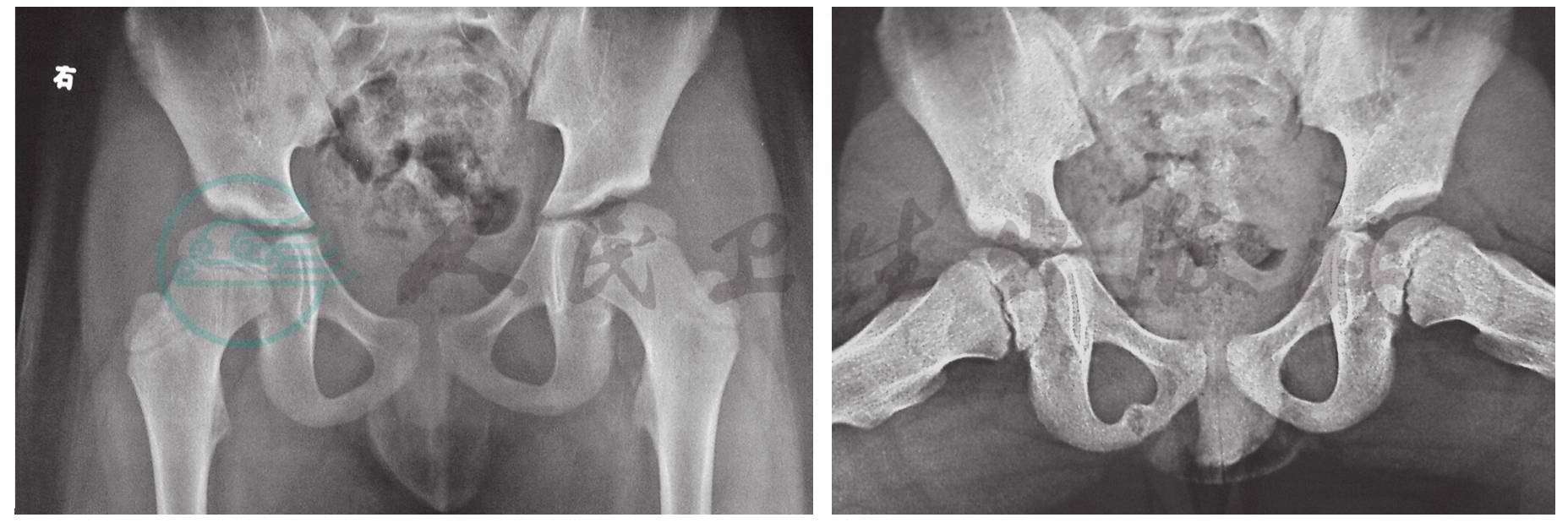

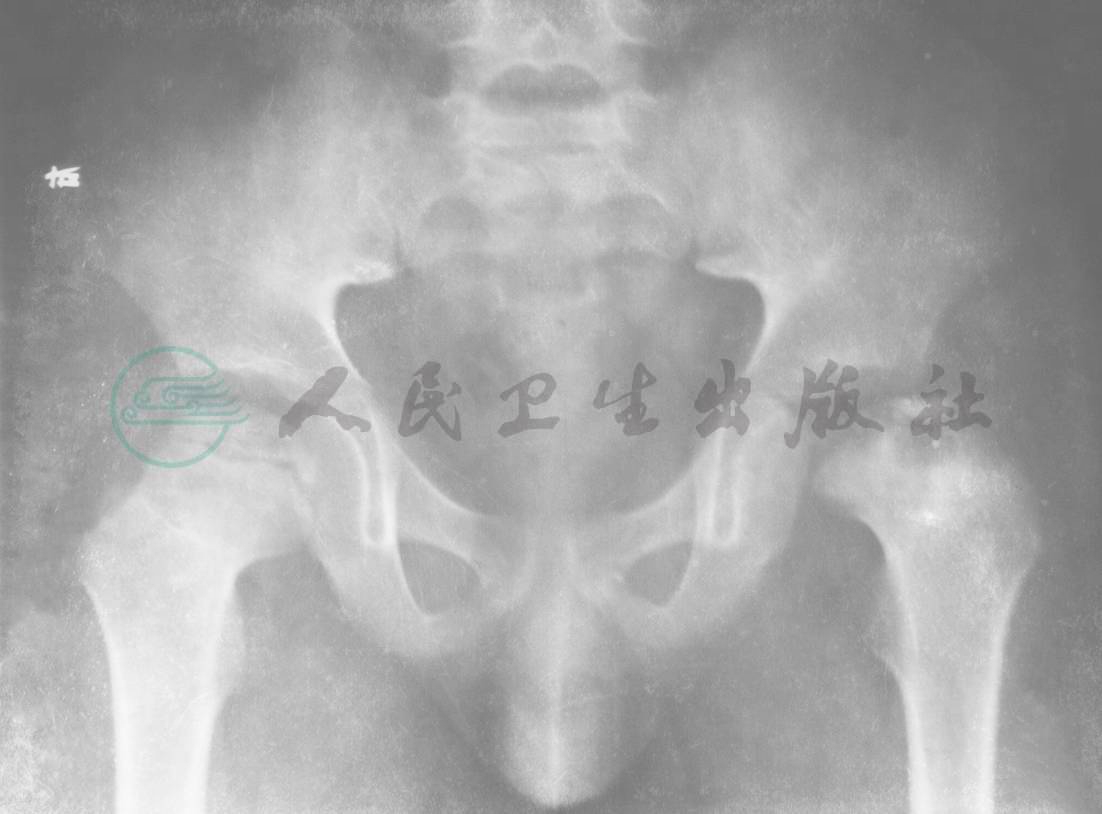

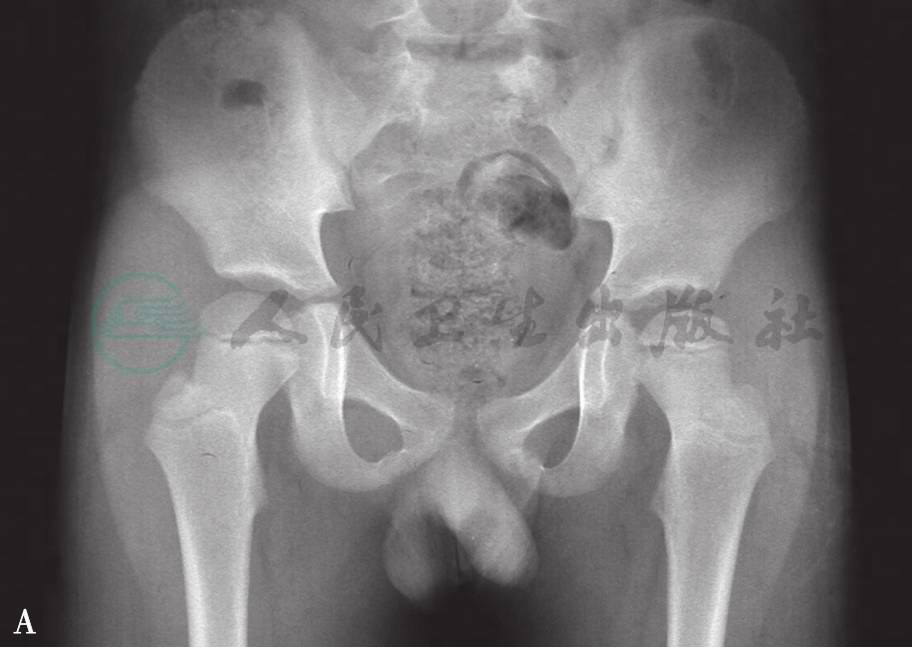

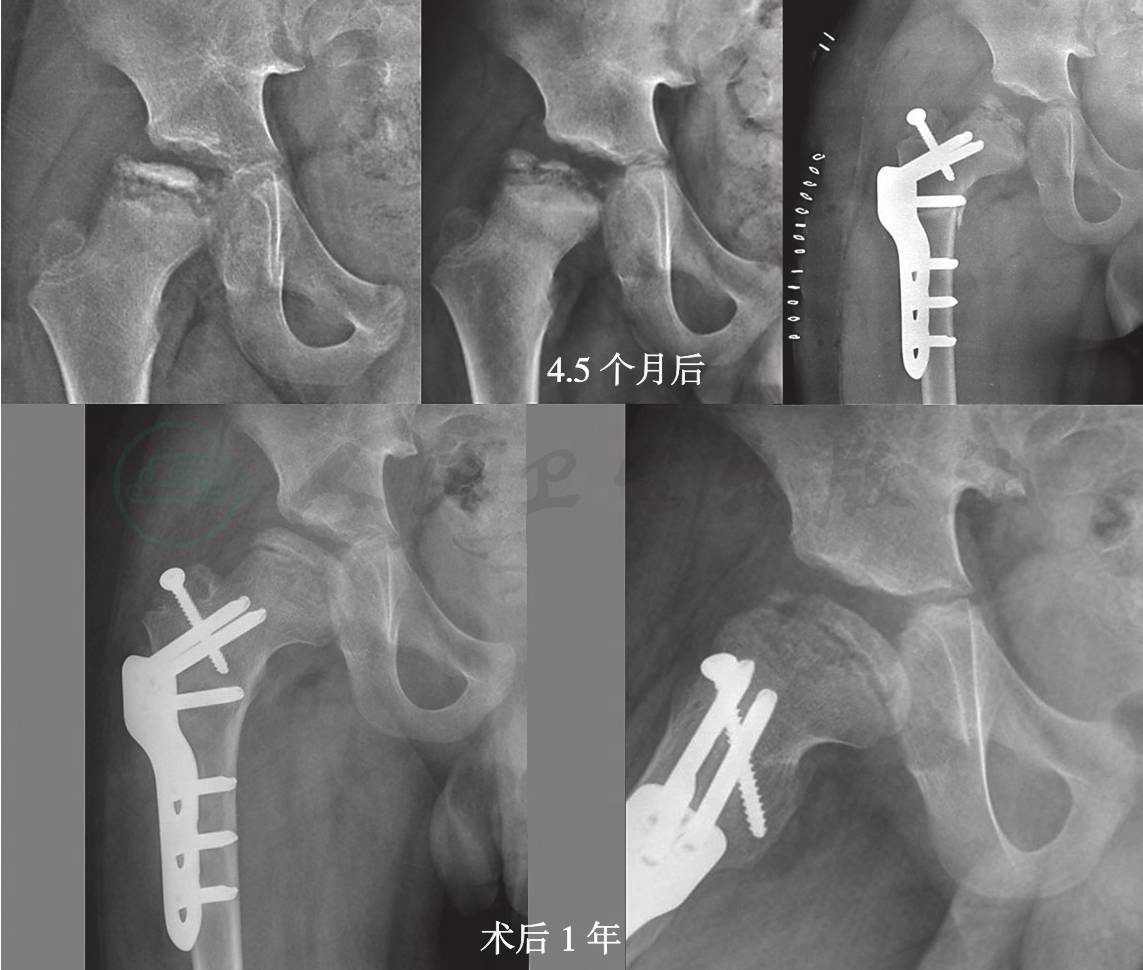

图8 男13岁

A. 4.5年前双股骨头缺血坏死,未严格免负重、未予包容治疗,而施行右股骨钻孔减压术;B.右股骨头遗留显著畸形、短颈、髋膨大,髋臼形态异常,大转子增高;左侧头膨大、头臼关系异常

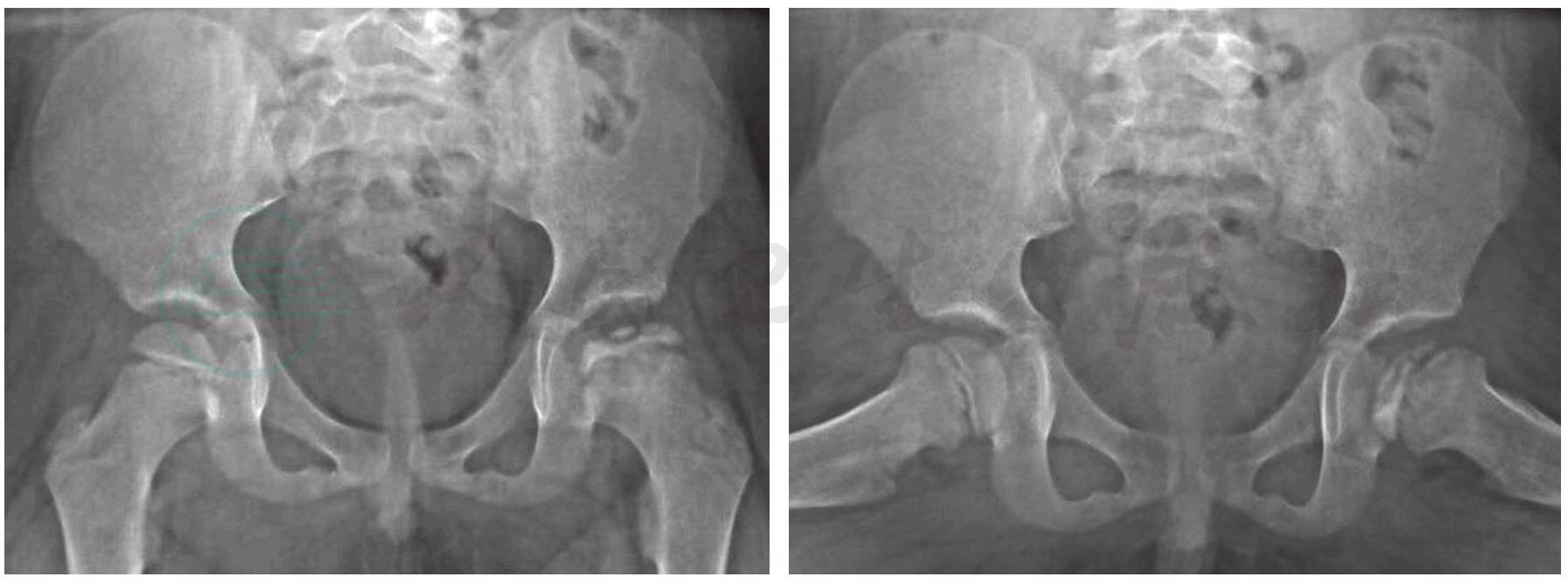

LCPD可见于18个月龄至骨发育成熟的患儿,最常见于4~9岁。有报道发病率为4~26/100 000,平均15.6/100 000;约10%~12%有双侧受累。男︰女约为4~6︰1,女性患儿、无论是疾病严重程度还是最终结果、均差于男性。

本病初始阶段可有髋关节滑膜炎表现,但出现几率不足5%。常伴随腹股沟、或大腿中下段及膝部的间歇性疼痛,并伴有较长时间跛行;一些患儿甚至表现为对侧痛。疼痛并不明显和严重、常为间断性的隐痛或钝痛,休息后可获缓解。若症状持续较长,可造成股及臀部肌肉萎缩。

学龄儿童反复发作的以及迁延不愈的髋部激惹症、骨龄存在两年以上延迟者,属于高危人群,应警惕LCPD。

LCPD患儿常规血尿化验检查一般均正常。

Catterall分组(1971年)及Herring分型(1992年)是基于头骺受累程度的分型方法,对预后极有指导意义,因而是目前被广泛接受和最常用的分型体系。Catterall分组依赖于骺的碎裂程度:骺前部受累为Ⅰ组(图9、图10),骺中部及上部受累为Ⅱ组(图11、图12),但两组中的头骺外1/3部分(外柱)完好;如果头骺的中、上部碎裂、外柱发生塌陷,则为Ⅲ组(图13、图14),头骺全部受累为Ⅳ组(图15、图16)。进行Catterall分组,应注意选择碎裂最明显时期即最大碎裂期,否则会不准确。但股骨头骺碎裂期一般为6~8个月,针对同一病人,由于不同医生可能选择不同的时期作为最大碎裂期,甚至同一医生在不同的回溯性研究时段所选择的最大碎裂期也会不一样,因而Catterall分组的准确性存在较大的差异、同一率仅为42%。

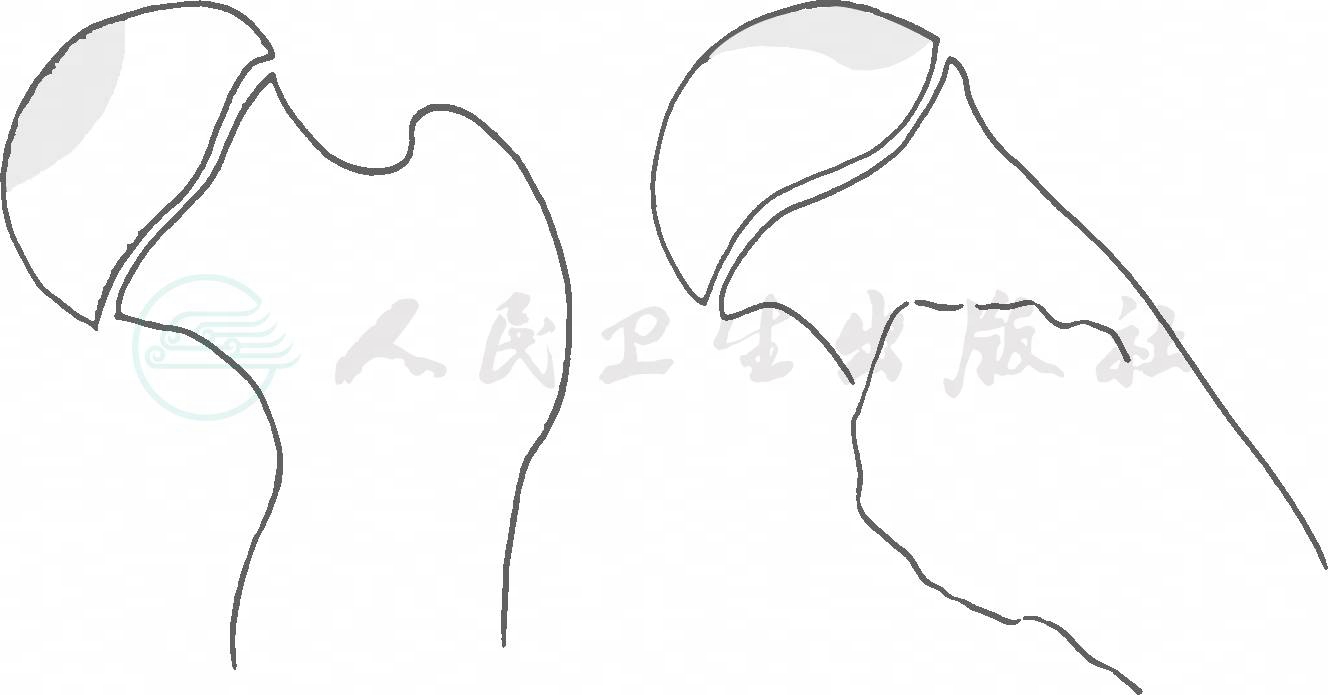

图9 Catterall Ⅰ组示意图

头骺前部≤25%受累,干骺端通常无改变。预后好

图10 Catterall Ⅰ组

男6岁,左股骨头缺血坏死、受累程度≤25%

图11 Catterall Ⅱ组示意图

头前部受累范围近50%,头有死骨、稍塌陷,有时可见软骨下骨折线,但骺板结构完整、生长通常不受影响。预后较好

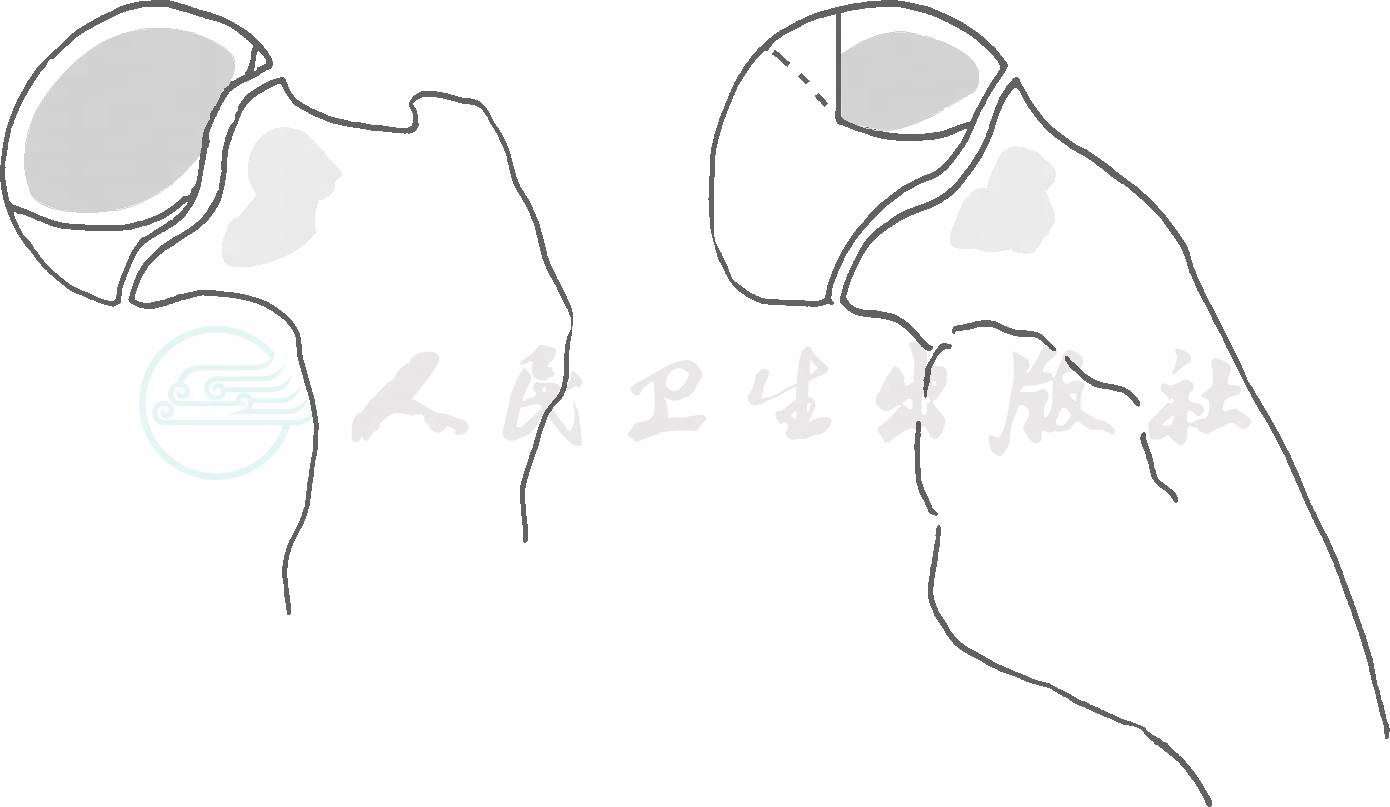

图12 Catterall Ⅱ组

男5岁,双侧股骨头缺血坏死、受累程度均约50%、头轻度塌陷

图13 Catterall Ⅲ组示意图

侧位片股骨头骺约75%均受累,经最大吸收后仅后、内侧小部分正常。本组以头骺偏外部受侵为特征、增加了塌陷及畸形的易患性

图14 CatterallⅢ组

男7岁,左侧股骨头缺血坏死、受累程度达75%;头有塌陷和膨大、干骺端明显囊变

图15 Catterall Ⅳ组示意图

全骺受累、肯定出现头塌陷及扁平膨大畸形,预后差

图16 Catterall Ⅳ组

男10岁,右股骨头缺血坏死、全部骺核受累,骺板不整,干骺端囊变膨大

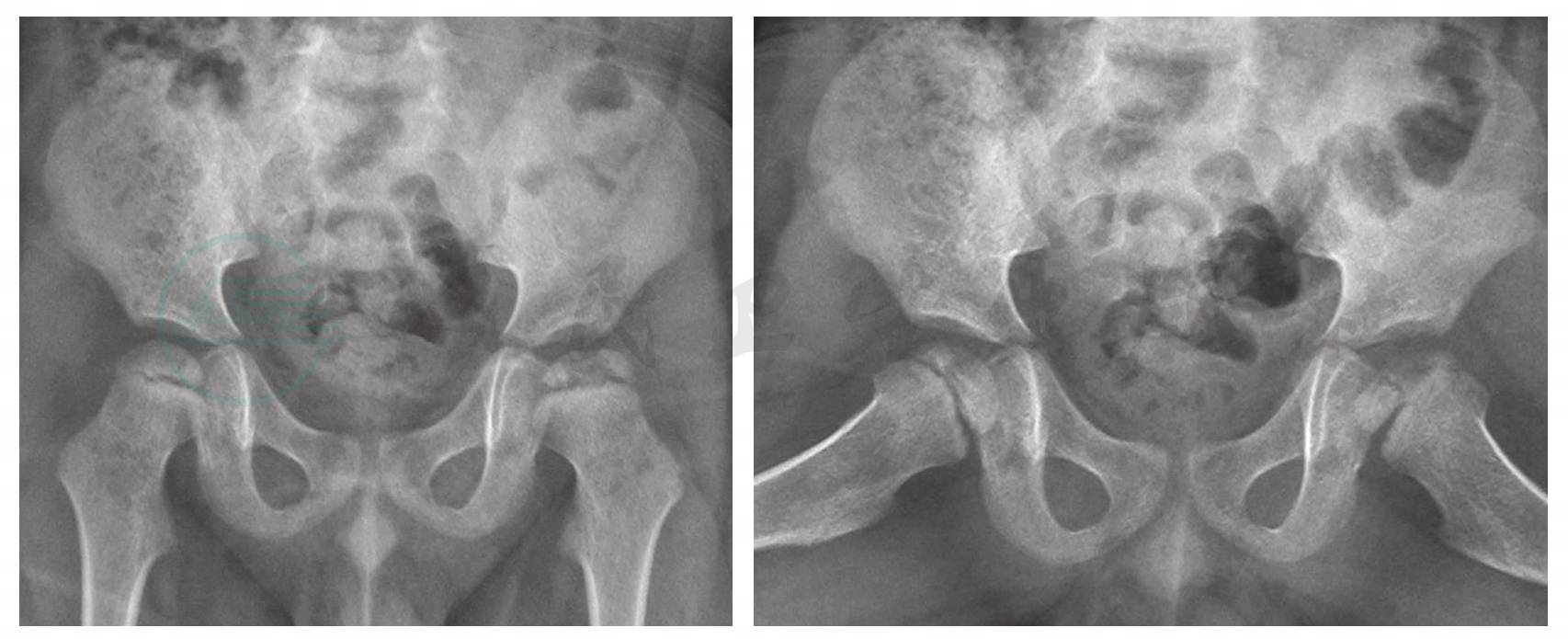

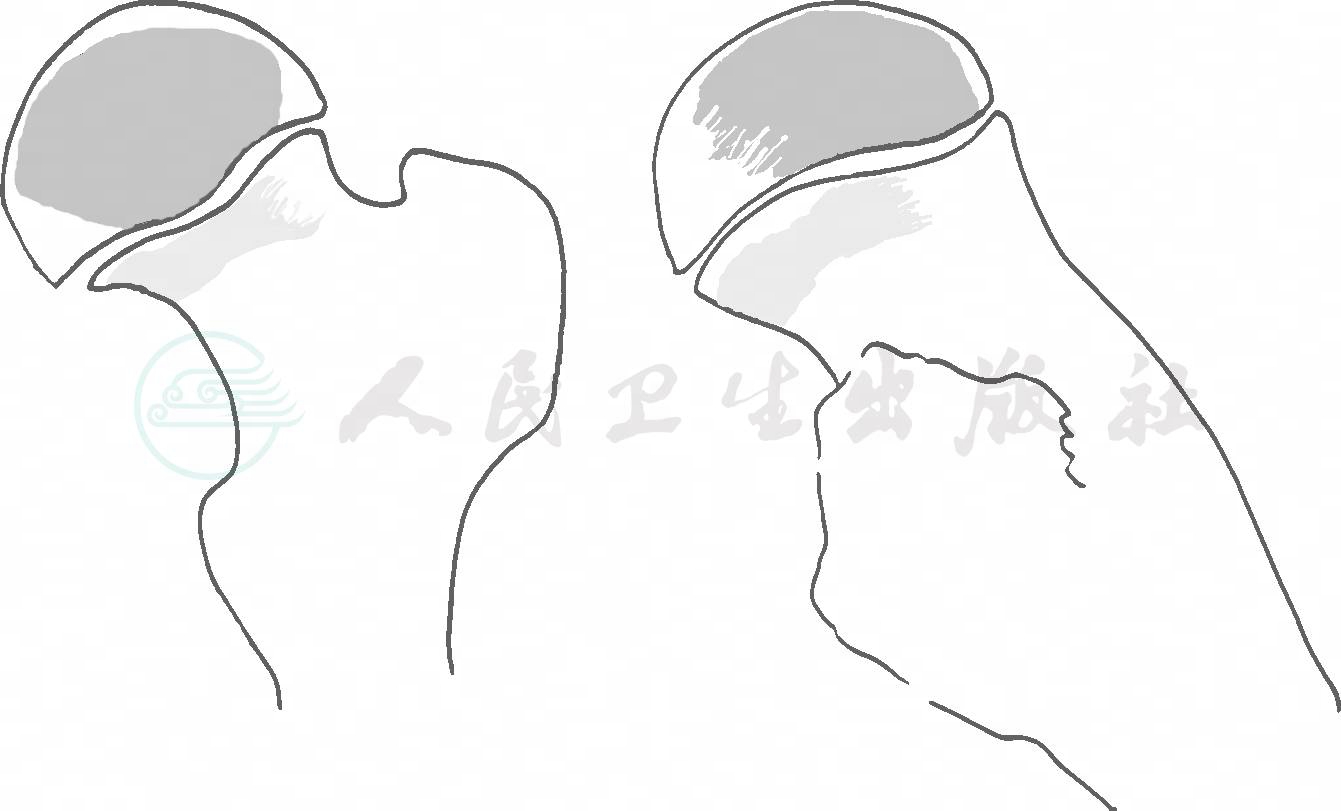

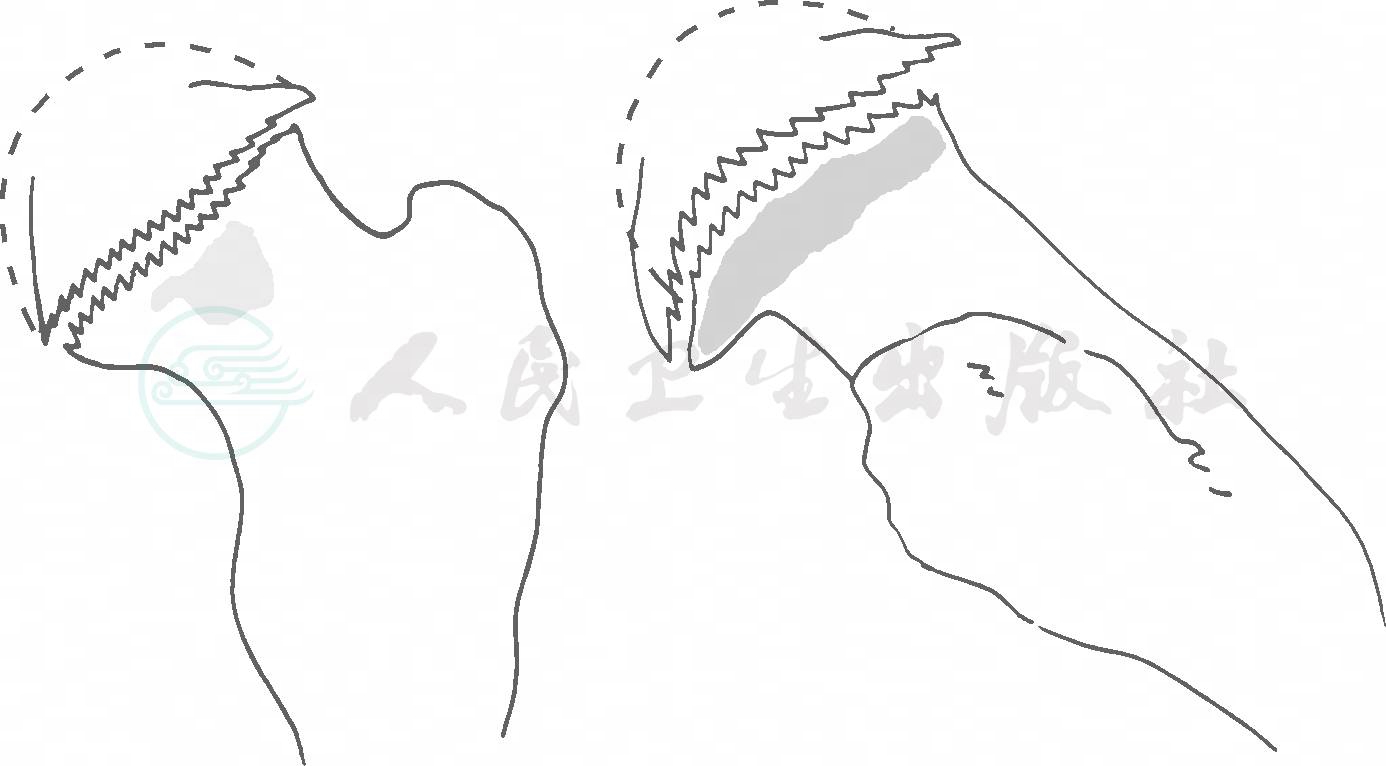

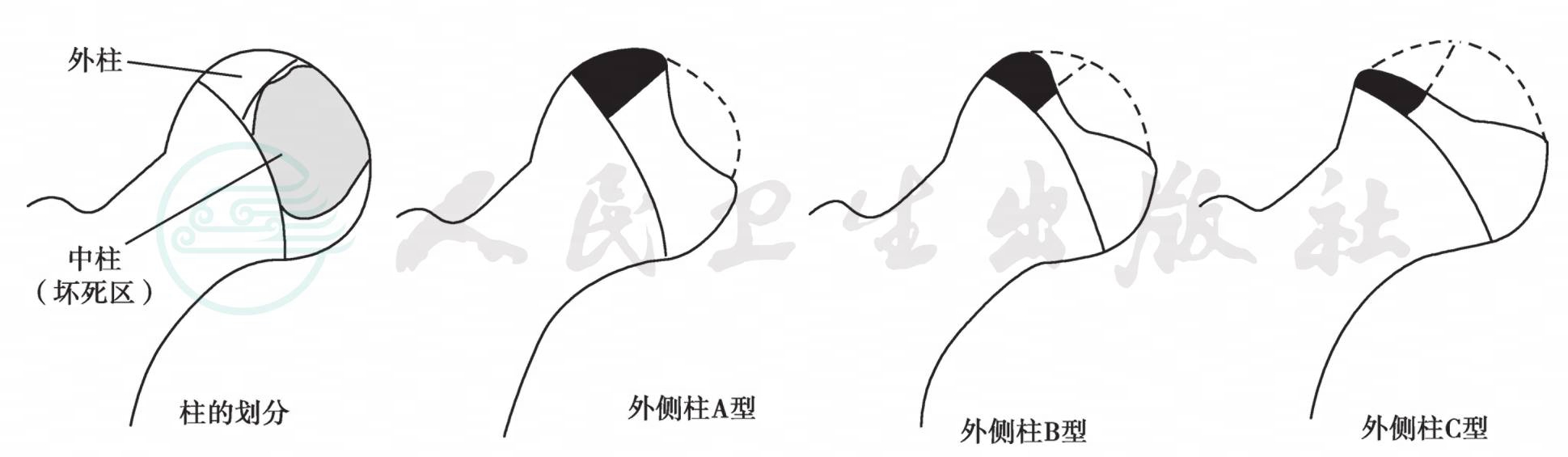

Herring提出了外侧柱分型,认为股骨头正位片外柱高度的丧失(塌陷)是决定疾病结果的主要原因。只要能够在股骨头正位X线系列片中区别出碎裂部分和股骨头骺核偏外侧未受累的残余部分,就可以进行Herring分型,因而较之Catterall分组的病程发展时间要稍早些(图17),是现今临床普遍采用的分型体系。A型(LA):股骨头外柱高度无塌陷、骨质改变轻微(图18)。B型(LB):外柱高度维持在其原来的50%及以上、其内可有囊变(图19)。B/C边界型(LB/C):可有三种表现形式,其一、外柱高度在原来的50%以上,但是窄细、常为2~3毫米宽(图20);其二、外柱高度仅维持在原来的50% ,有时甚至低于中柱高度(图21);其三、外柱高度虽维持在50%以上,但密度显著不均、形态明显不整(图22)。C型(LC):外柱残余高度不足原来的50%,或者外柱与中柱之间没有明确界限、不能分辨出外柱结构(图23)。

图17 Herring外侧柱分型

图18 Herring外侧柱分型A型。男4.5岁、LA

图19 Herring外侧柱分型B型。男5岁、LB

图20 Herring外侧柱分型B/C型。男9岁,发病后11个月外柱高度在50%以上、但窄细,为LB/C

图21 Herring外侧柱分型B/C型。男5岁,发病后4个月外柱高度仅50%、较中柱低,为LB/C

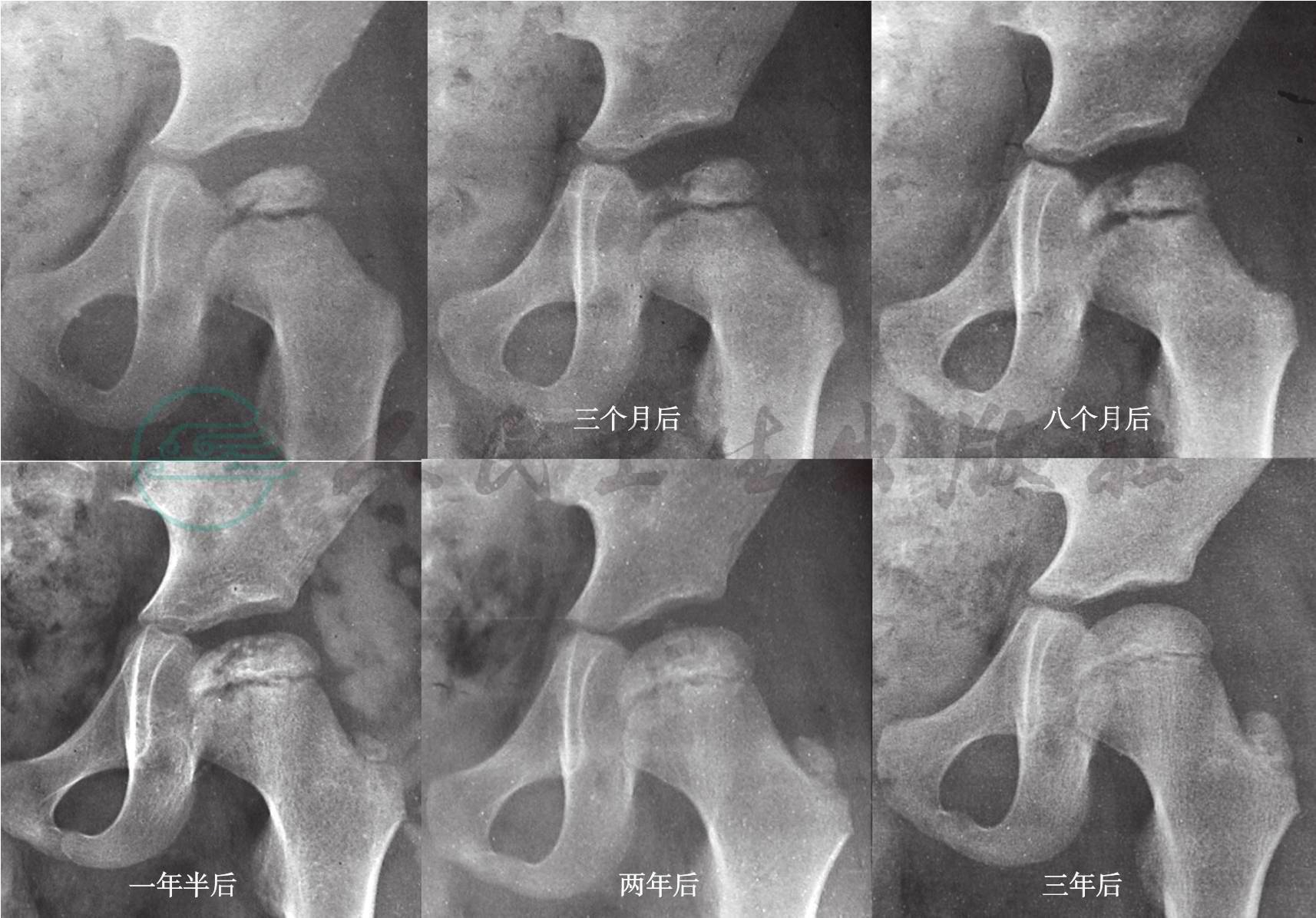

图22 Herring外侧柱分型B/C型。男6.5岁,发病后5及10个月X片显示外柱高度在50%以上、但受累明显、骨质密度不一、形态不规整;全程随访片均示外柱低于中柱。为LB/C

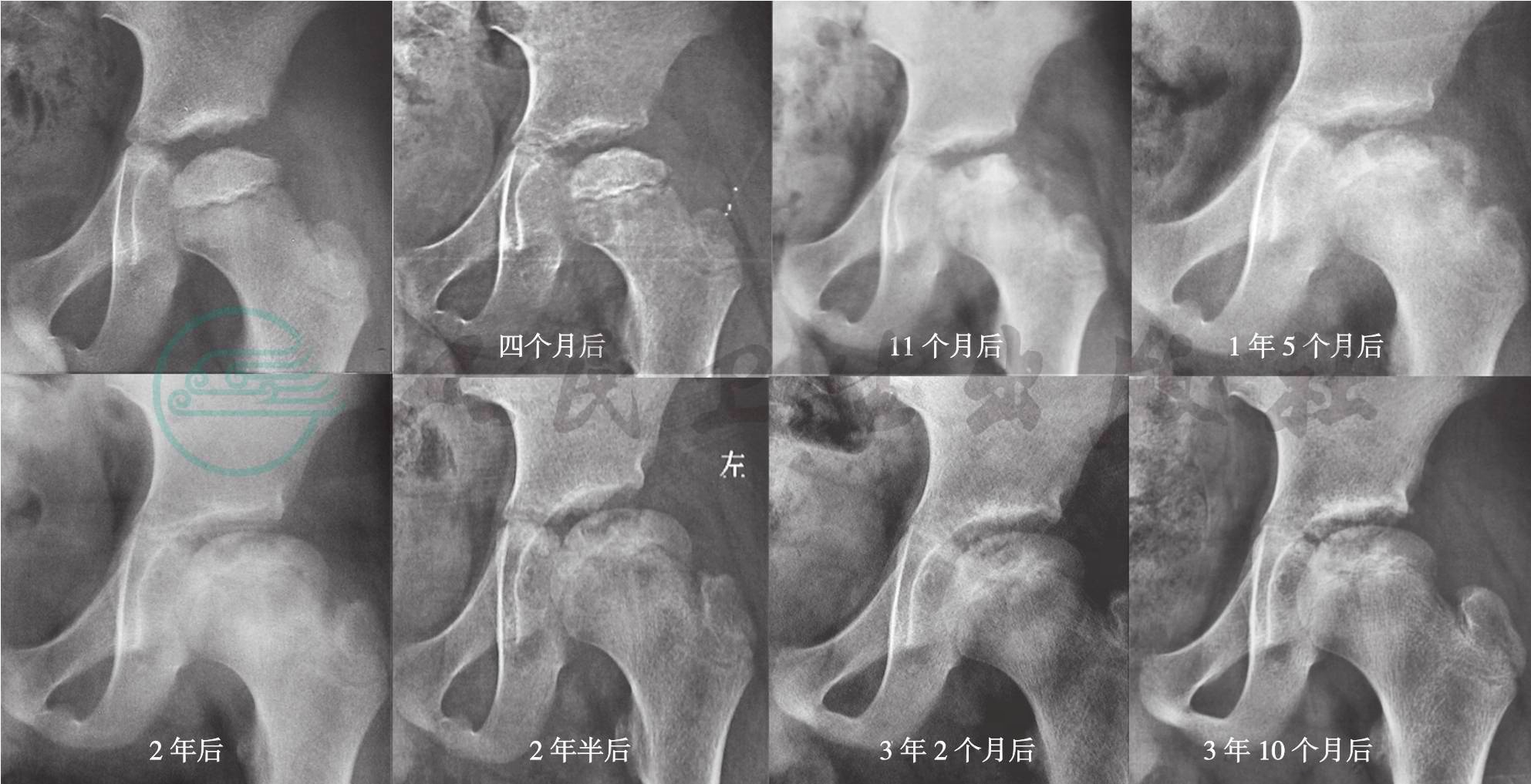

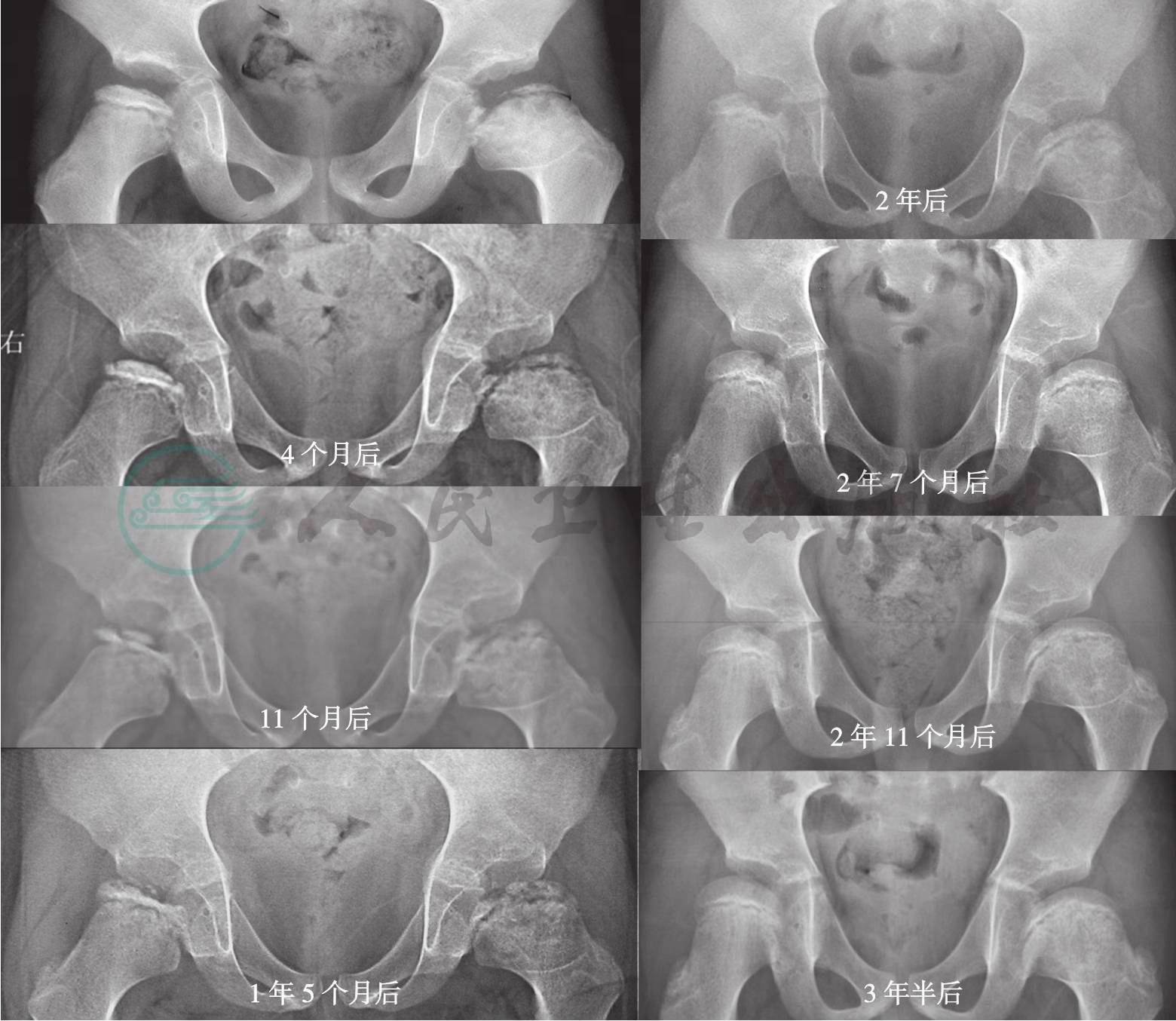

图23 Herring外侧柱分型C型。为图6患儿系列片。男8岁,右髋痛1月余、拍片发现双股骨头缺血坏死,左侧LC型、右侧处于缺血期。4个月后左侧进入修复期、右侧外柱高度不足50%,为LC型

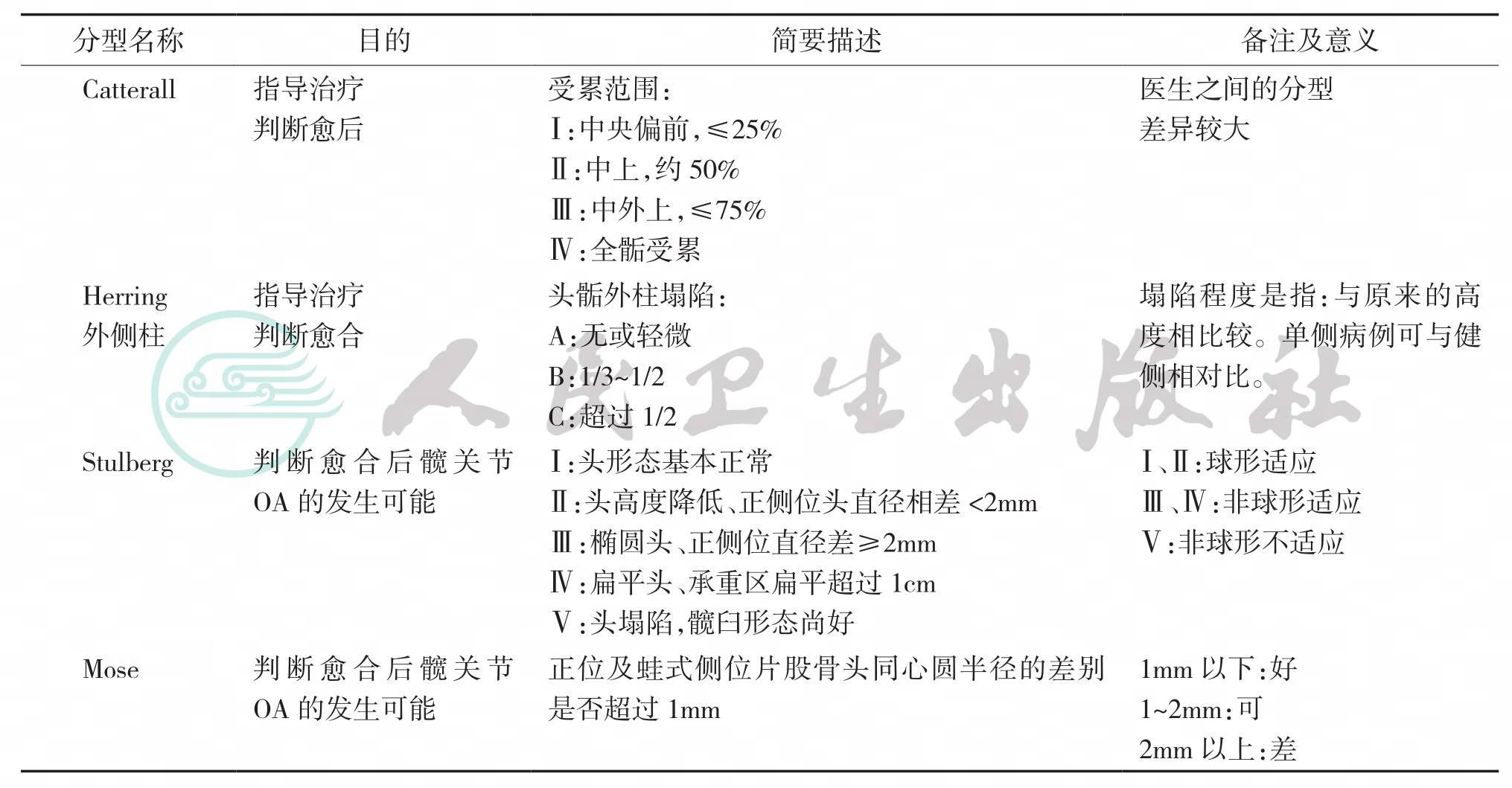

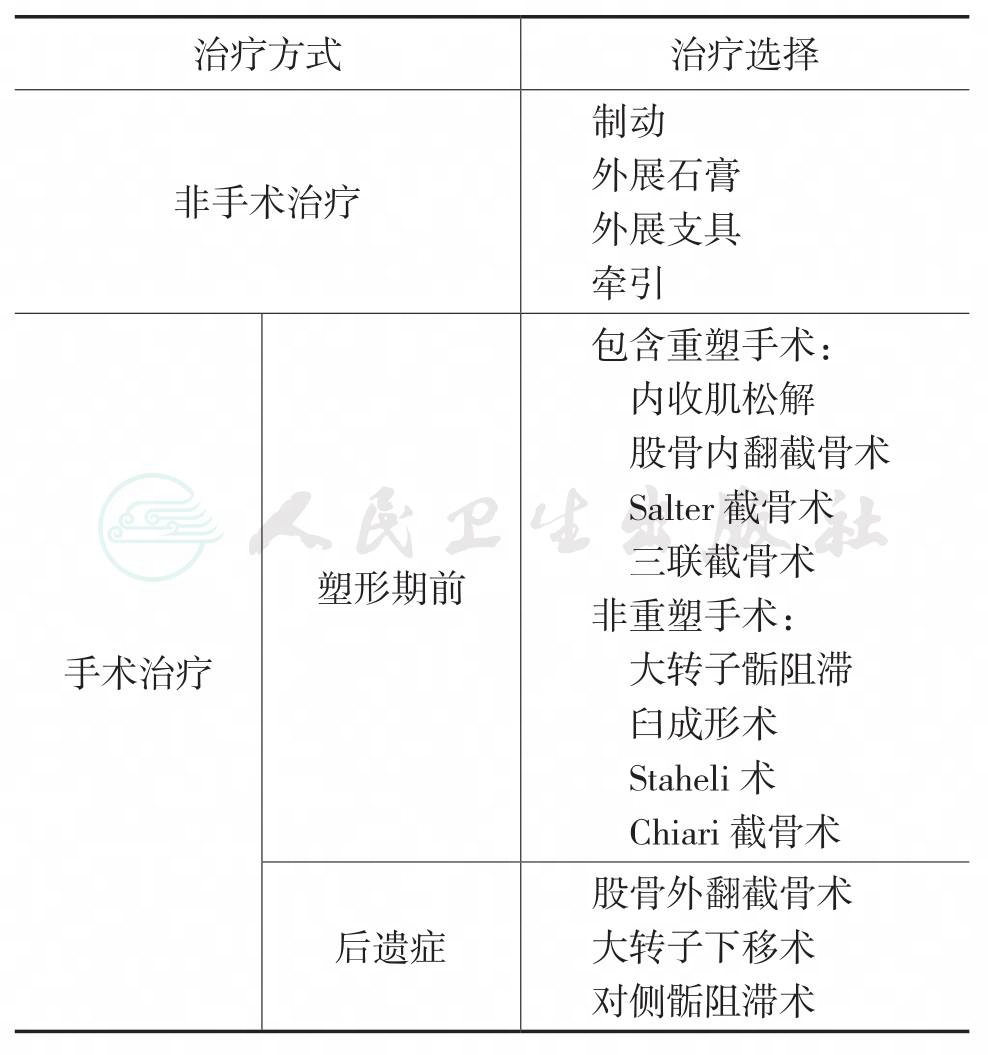

对于LCPD后遗畸形以及治疗后的结果评估,通常采用的是Mose和Stulberg 分型(表1)。

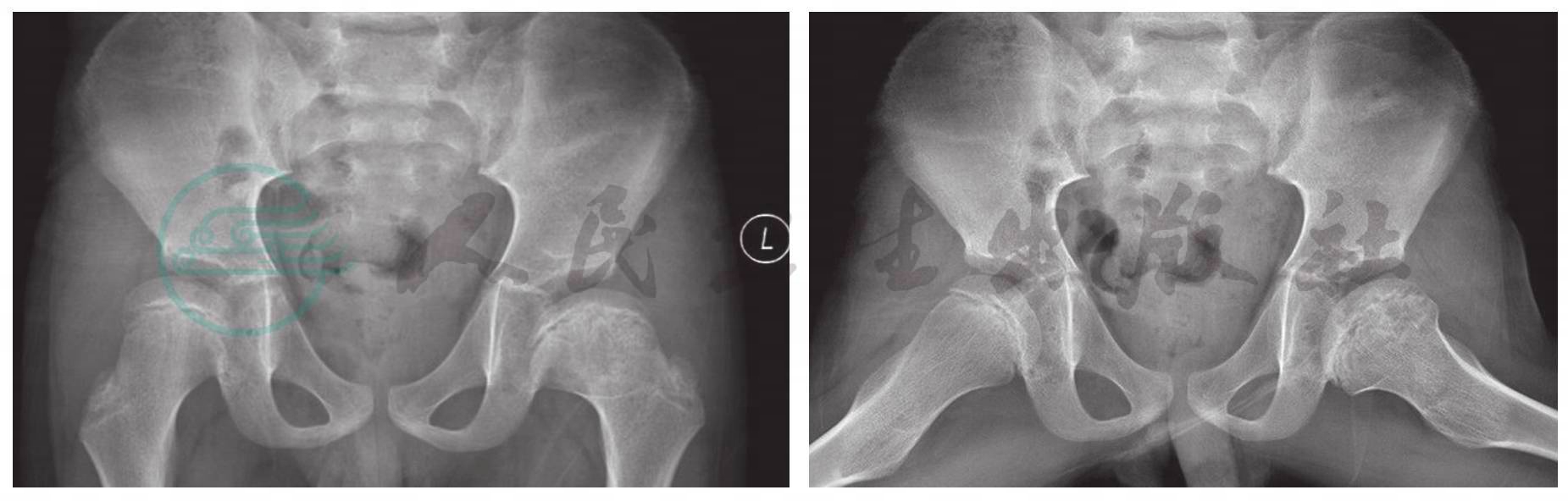

Stulberg Ⅰ(图24)和Ⅱ型(图25),股骨头呈球形轮廓、髋臼形态正常,属球形适应结果。Stulberg Ⅲ及Ⅳ型(图26),股骨头轮廓分别呈现椭圆及扁平改变、但仍然存在与髋臼形态相适应的曲率关系,属于非球形适应结果。Stulberg Ⅴ型(图27),股骨头呈M形、波浪形(图8B)乃至马鞍状、完全丧失球形或基本的弧形轮廓、完全与髋臼形态不匹配,属非球形不适应结果,髋关节将迅速退变并很快进展成为骨性关节炎。

表1 LCPD的常用分型

图24 为图18 LA患儿的5年随访X片、Stulberg I型,股骨头轮廓与正常侧无显著差异、头臼关系正常

图25 为图23 LC患儿左侧发病后4年、右侧3.5年的随访X片。右侧股骨头高度有降低、正侧位轮廓无显著差异,头臼形态虽相适应、但臼覆盖不完全。属Stulberg Ⅱ型

图26 男15岁,股骨头缺血坏死后迅速发生塌陷、扁平改变,头轮廓及髋臼形态均异常、但头臼关系仍然存在一定程度适应性,属Stulberg Ⅳ型

图27 男8岁,股骨头缺血坏死累及全部头骺、且股骨头持续处于半脱位状态,2.5年后股骨头呈马鞍状而髋臼形态尚正常,头臼完全丧失适应性,属Stulberg Ⅴ型

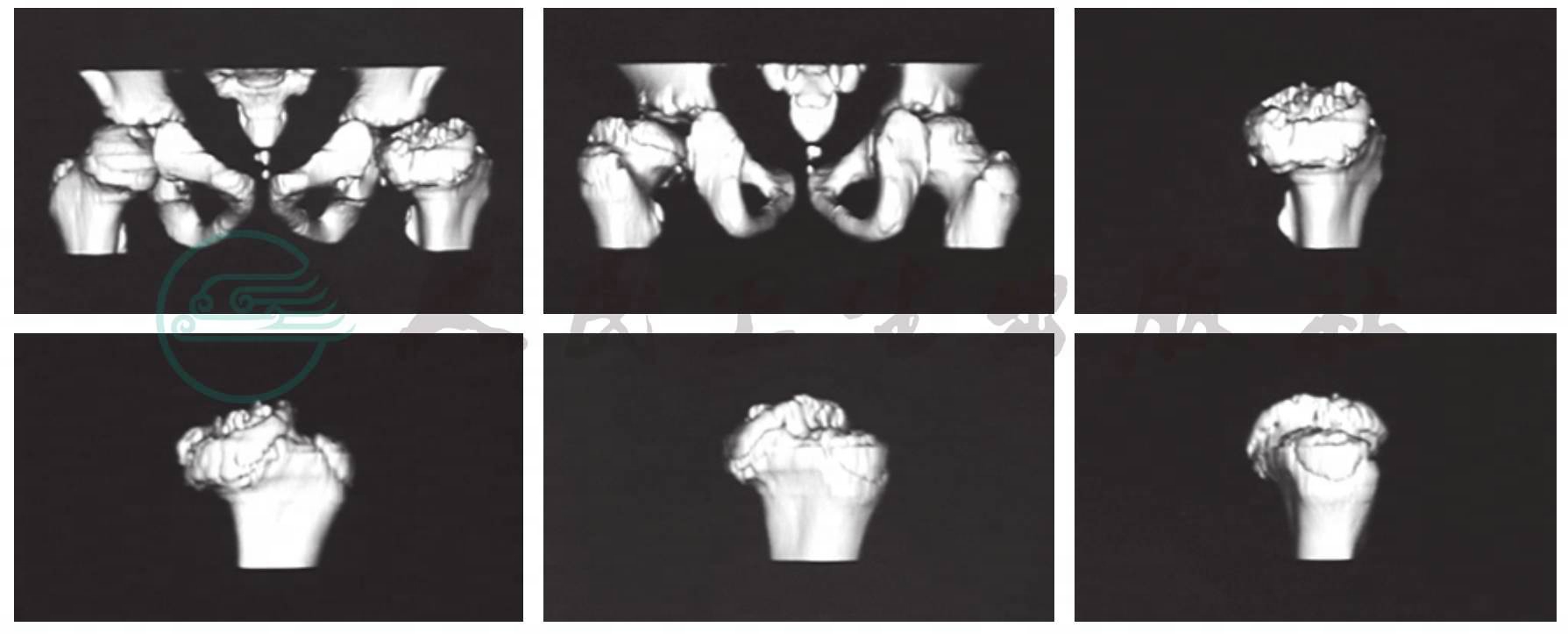

临床常常使用的辅助检查手段,如CT扫描、超声波扫查可发现关节囊膨隆、关节内积液、股骨头和髋臼形态改变及髋关节铰链外展活动,然而都不具有特异性,所以迄今仍只作为诊断和治疗选择的参考、不作为主要依赖手段。

Tc99m骨扫描是常用的早期辅助诊断方法,常在出现症状和X线片出现改变之前、即可通过锝扫描确定是否存在缺血(图28)。而且在后续观察随访中,股骨头骺外侧柱一旦出现锝的放射性同位素浓聚,表示该部位血管再生成,常意味着预后良好。然而此种检查方法非但有创、还具有放射性伤害,而且不能确定缺血坏死的程度,故而在临床上应用有限。

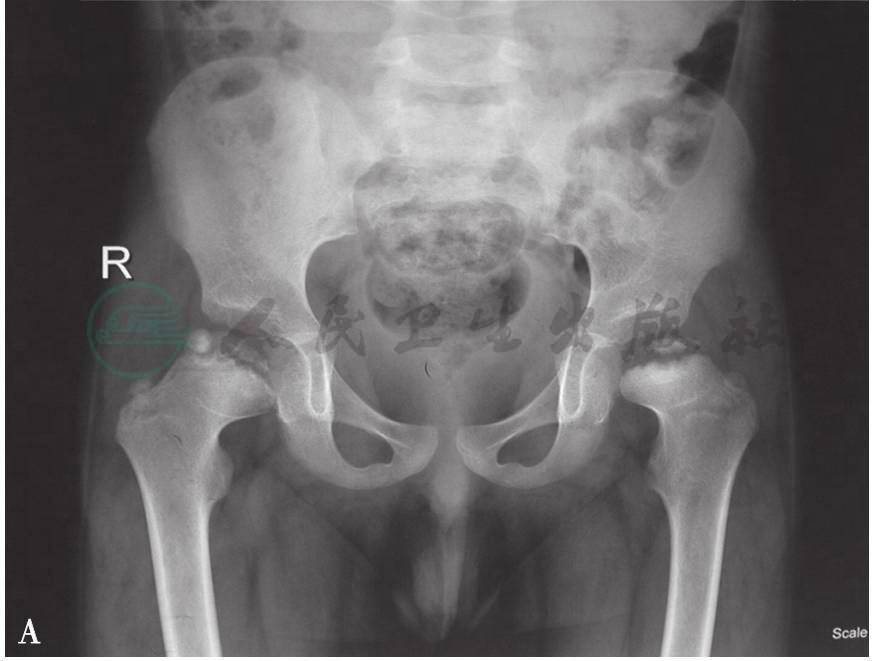

目前普遍用于临床诊断和确定疾病分型、并作为治疗方式选择的辅助手段,仍然是X线平片检查。推荐在每次随诊时,同时投照骨盆及双髋正位和双髋侧位、以及双髋各外展20度且内旋20度位骨盆X线片(图29):双髋正侧位可对比性观察股骨头骺受累范围、塌陷程度及有否特殊X线表现,如Waldenström征及有否髋臼覆盖不良或股骨头半脱位等临危征(详见治疗选择部分)。双髋各外展20度且内旋20度位骨盆片可协助确定股骨头骺的受累程度、更重要的是可判断头臼包容的改善情况,对于判断是否继续保守包容还是需要采取手术包容的治疗方式极有帮助意义。

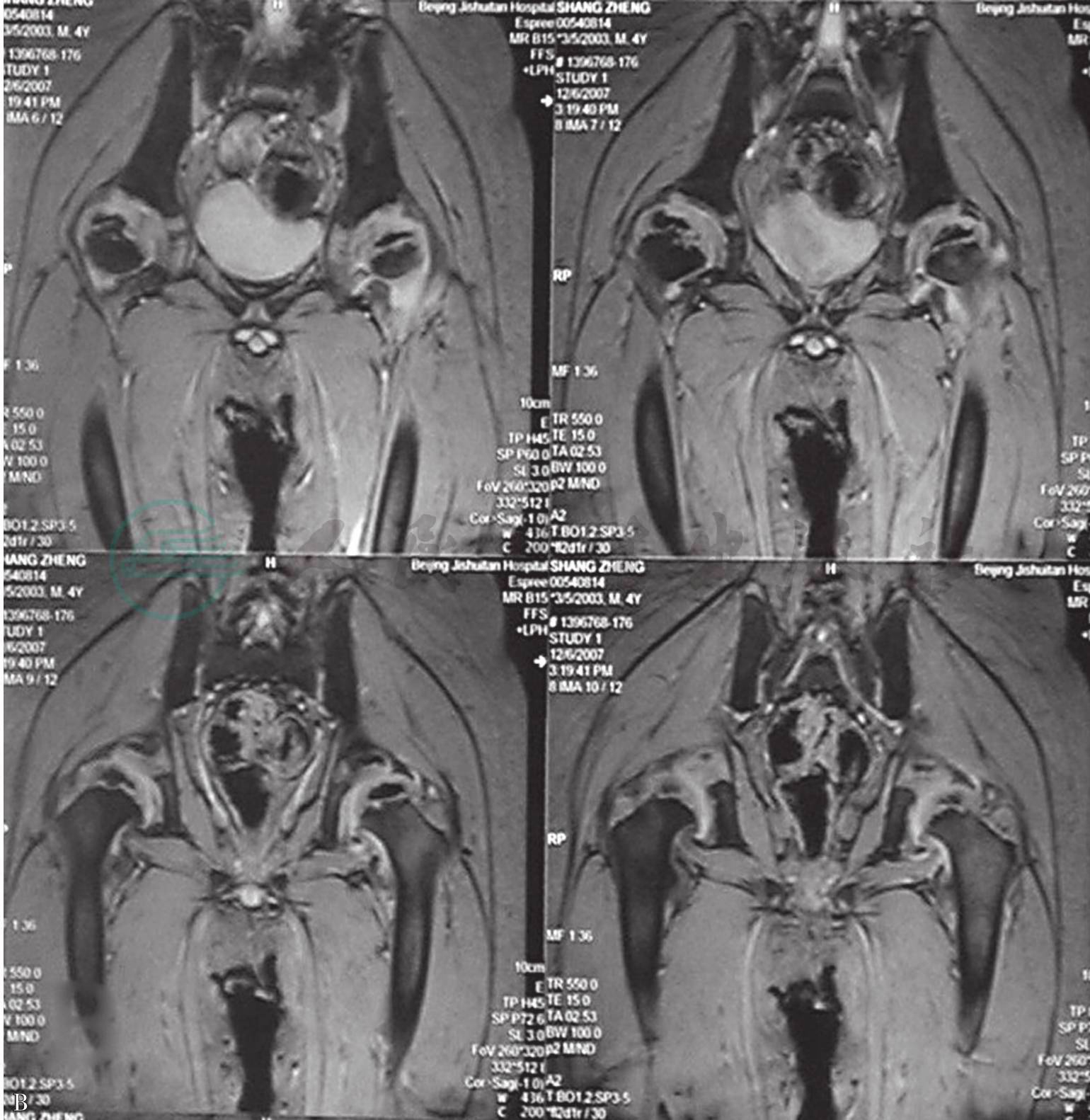

MRI可早期发现股骨头骺核骨质T1相低密度、T2相正常或低密度的髓内水肿改变征象,以及股骨头及髋臼表面软骨成分增加的现象,可早期提示存在缺血坏死(图30)。MRI还可显现股骨头骺生长板受累后发生的不规则改变、骺核坏死及干骺端囊变的程度(图31),这些坏死后的继发改变可导致生长发育障碍、出现短颈畸形及大转子的过度增长。

图28 锝扫描可早期清晰显示充盈缺损,表示存在缺血

图29

A.双髋正位片;B.双髋侧位片;C.双髋各外展20度且内旋20度位骨盆片

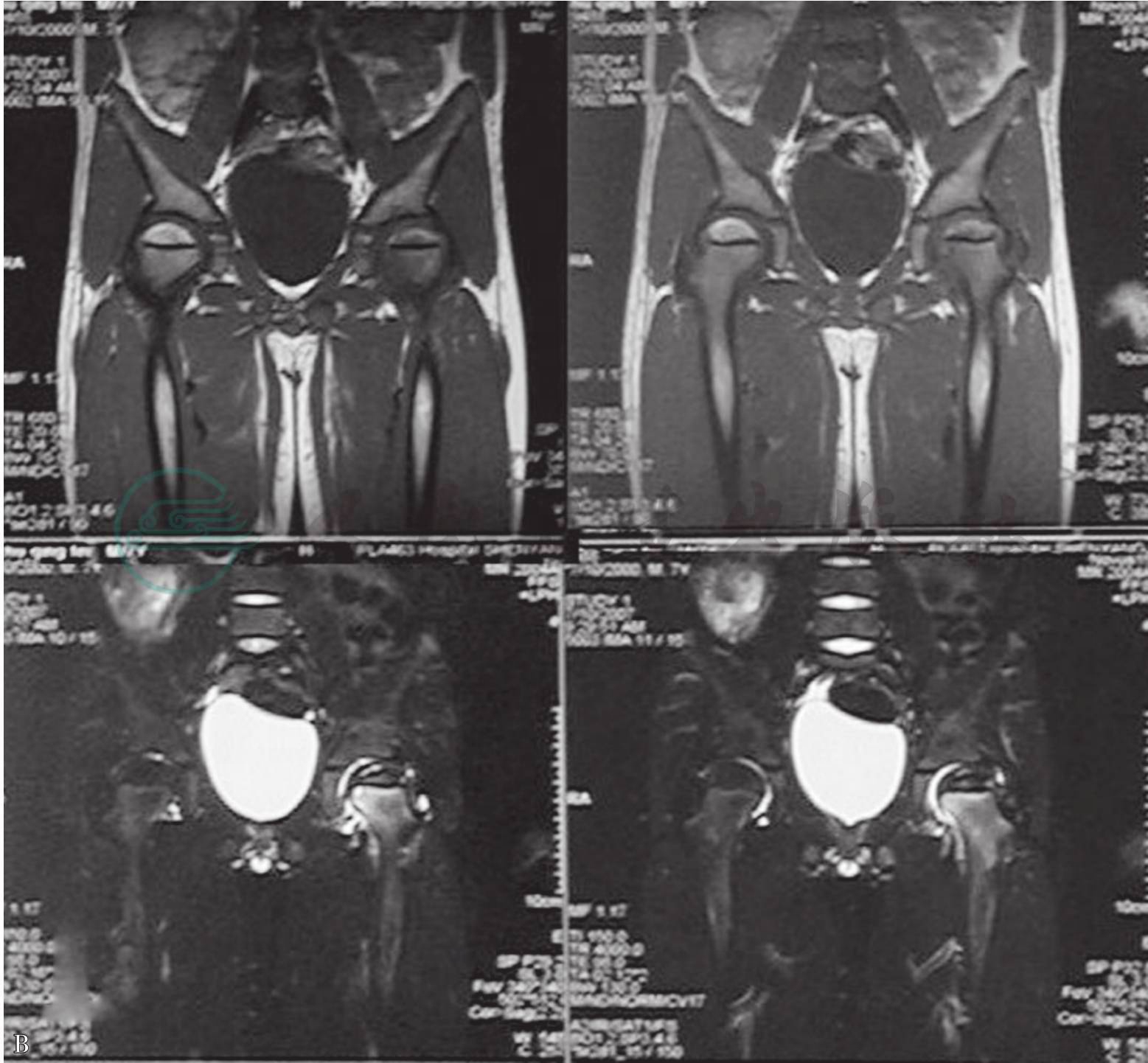

图30 男6岁

A.左股骨头坏死缺血期;B. MRI显示股骨头骺核内病变,T1呈现低密度病灶、T2较健侧密度稍低

图31 男4.5岁

A.双侧股骨头缺血坏死,左侧碎裂期、右侧恢复期;B. MRI显示股骨近端骺板形态不整、干骺端囊变,双侧骺核均大部受累;但双侧股骨头软骨形态尚好、仍呈圆弧形状,且与髋臼曲率相适应

在医生认为自己能够治疗本病之前,应当确认自己已经明晰了如下三点:

1.股骨头缺血坏死后四个病理时期的变化过程,属于客观规律,为自然病程演变;亦即一旦发生缺血坏死,随着时间推移、就会依次出现上述的全部病理演变过程,而不为任何因素所影响。

2.股骨头缺血坏死可导致骺板生长紊乱、造成股骨近端生长失衡,随着生长发育而出现短颈畸形和大转子相对上移、常伴有髋周肌力的下降,会造成长期跛行。这是任何治疗手段所不能左右的自然变化结果。幸运的是此种发育紊乱造成的肢短常不超过2cm,可通过垫高患肢的简单方式、达到下肢长度均衡。髋周肌力下降、尤其是臀中肌力量,应鼓励患儿增强髋外展抬腿锻炼、达到加强的目的。

3.治疗后最终结果的评判,不仅仅在于股骨头轮廓恢复如何、更在于髋关节头臼适应的情况。生长发育成熟后的头臼适应状态,将直接影响患儿的日常生活质量:多数患儿都存在劳累后轻度的髋部痛或不适感、休息后可缓解。若此种症状有加重趋势、如症状显著的行走距离渐进性缩短或休息缓解的时间逐渐延长,应警惕关节退变。

因而,实施治疗的着眼点和施行治疗的手段,仅在于包容疗法:即通过保守或手术方式减少股骨头塌陷扁平所致的形态和轮廓异常的发生几率,追求球形适应、争取非球形适应、避免非球形不适应的头臼关系,目的是降低髋关节退变的发生率、或推迟其发生年龄。应如实地、耐心地、详尽地告知家长本病的愈合过程和相关预后、以及在观察和治疗期间的注意事项。

处于不同的Waldenström自然分期,选择的治疗方式也不同(表2)。在致密期,自滑液中获取营养的骺软骨可增生膨大。缺血坏死造成的髋关节滑膜炎常致髋关节激惹,出现髋周肌痉挛或挛缩造成髋关节活动受限、髋常处于屈曲内收畸形,更使得已经塌陷的骺核进一步受到髋臼外缘的挤压,加重股骨头的塌陷畸形,并造成疼痛、跛行(图34)。髋滑膜炎激惹时期的治疗包括免负重、皮牵引、外展位石膏/支具制动、以及理疗康复等等。针对患儿顽皮、顺应性较差而制动困难所致的髋关节显著活动受限,需要行内收肌甚至髂腰肌松解、外展位制动或股骨髁上骨牵引以恢复髋关节功能及改善头臼包容,尤其对于发病年龄较大的年长儿。髋关节活动恢复之后,常已进入碎裂期,此时应根据年龄、外侧柱分型以及髋正位和外展位头臼关系的改变情况,选择是否需行截骨术以永久改善股骨头的覆盖。

表2 LCPD病人的治疗选择

图34 髋臼外缘应力挤压加重股骨头中部塌陷,而股骨头两侧仍然膨胀生长,造成其扁平膨大

所有进入头骺碎裂期的患儿均应采取非手术包容的系列治疗、并每隔3~4个月密切随访。非手术包容治疗包括:禁止髋关节承重(防止头塌陷)、外展位制动(改善包容以利头臼相互塑形)、锻炼髋周肌力(防止肌肉萎缩),必要时可辅以原地踏车练习(不加阻力)或水疗(水深至少达剑突水平以使得浮力抵消掉绝大部分体重)。

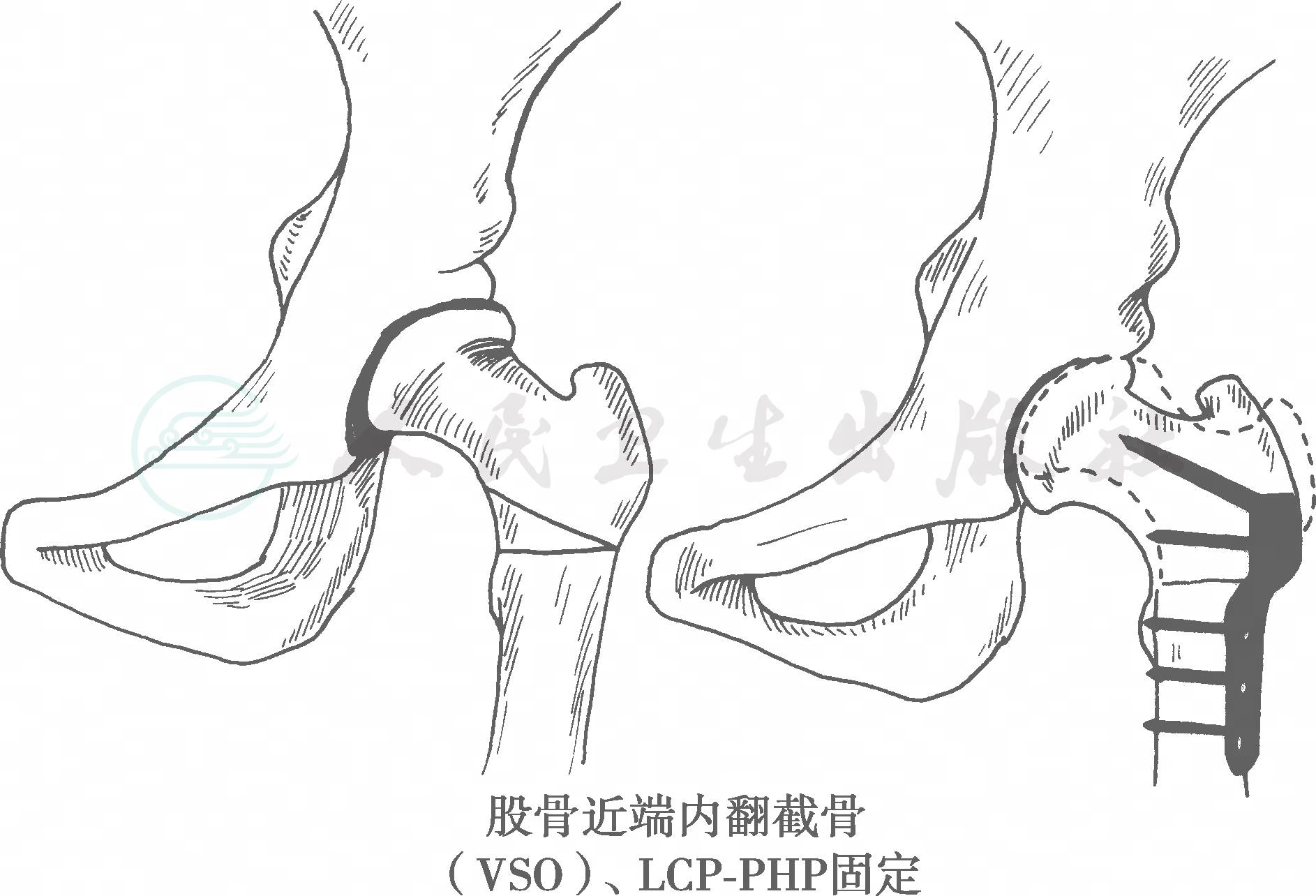

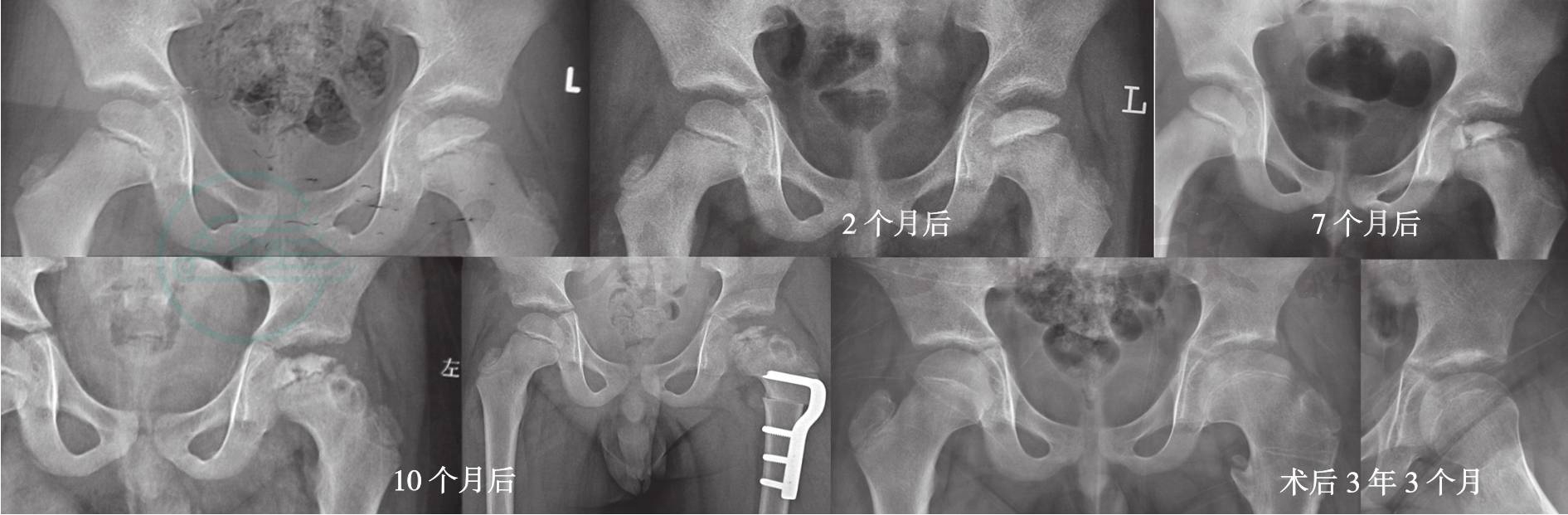

任何年龄的Herring A型患者一般均预后良好,不需进一步治疗。对于Herring B型和B/C边界型,多数学者认为以发病年龄为界限、也有人认为以骨龄确定手术年龄较之以实际年龄更为适合。发病年龄8岁(或骨龄6岁)以上的患者,股骨近端内翻截骨或Salter截骨术之类重建性包容手术后则一般可获得较满意结果(图35~图37)。发病年龄8岁(或骨龄6岁)以下的B型和B/C边界型患儿,首先采取非手术包容治疗常可获优良结果;如果在日后的密切随访观察过程中,髋关节正位片出现股骨头半脱位或髋臼覆盖不良的所谓“临危征”、而髋关节活动无显著受限,应积极施行重建性包容手术(图38);对于髋活动受限患儿,需要首先按照髋滑膜炎激惹时期的治疗方式、待活动改善后,予以包容手术。尽管Herring认为C型预后最差、手术后改善不佳,但有学者提出尽早施行包容手术仍可一定程度地达到改善预后的目的(图39)。

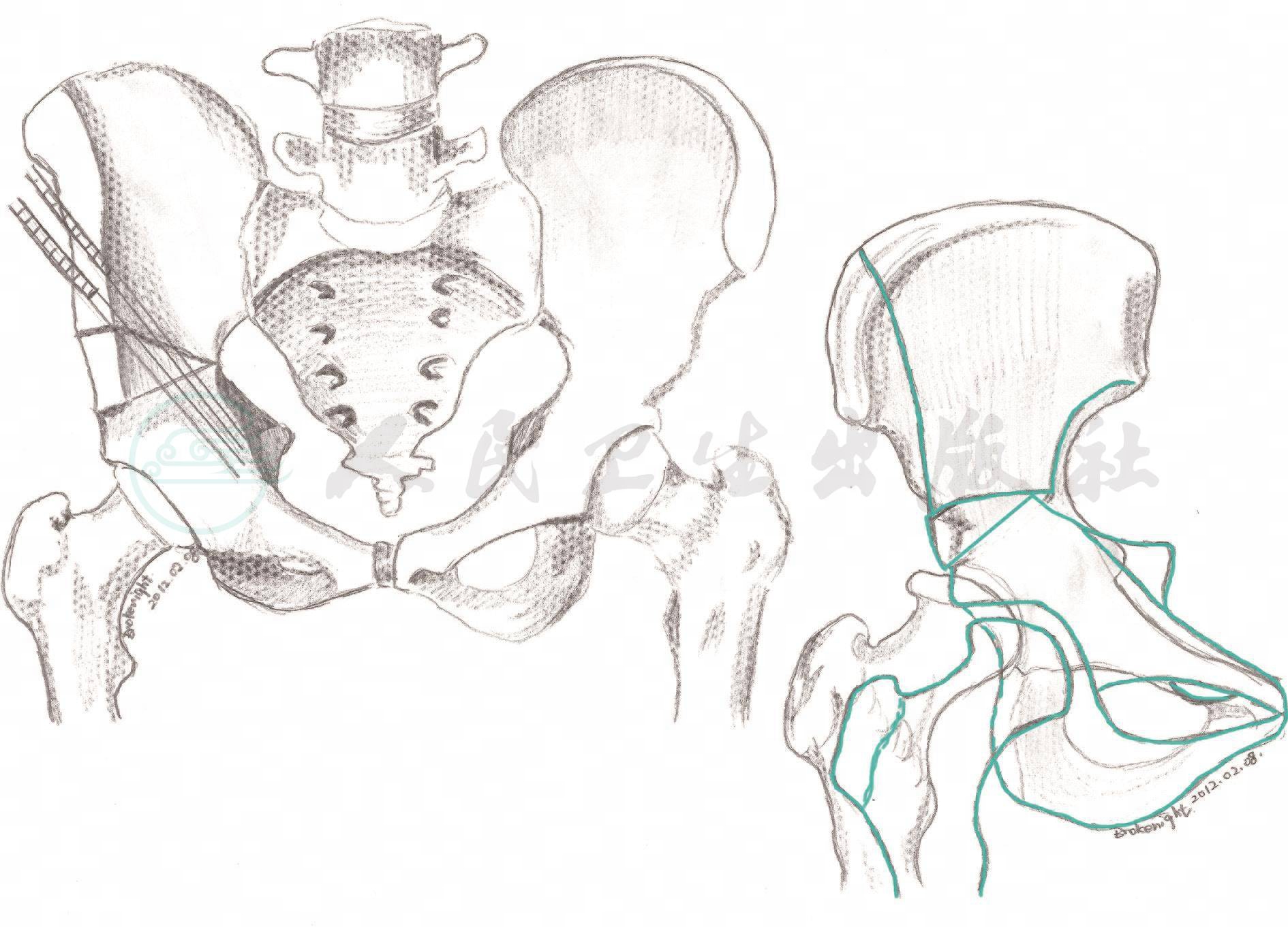

图35 股骨近端内翻截骨(VSO)示意图

图36 髂骨Salter截骨示意图

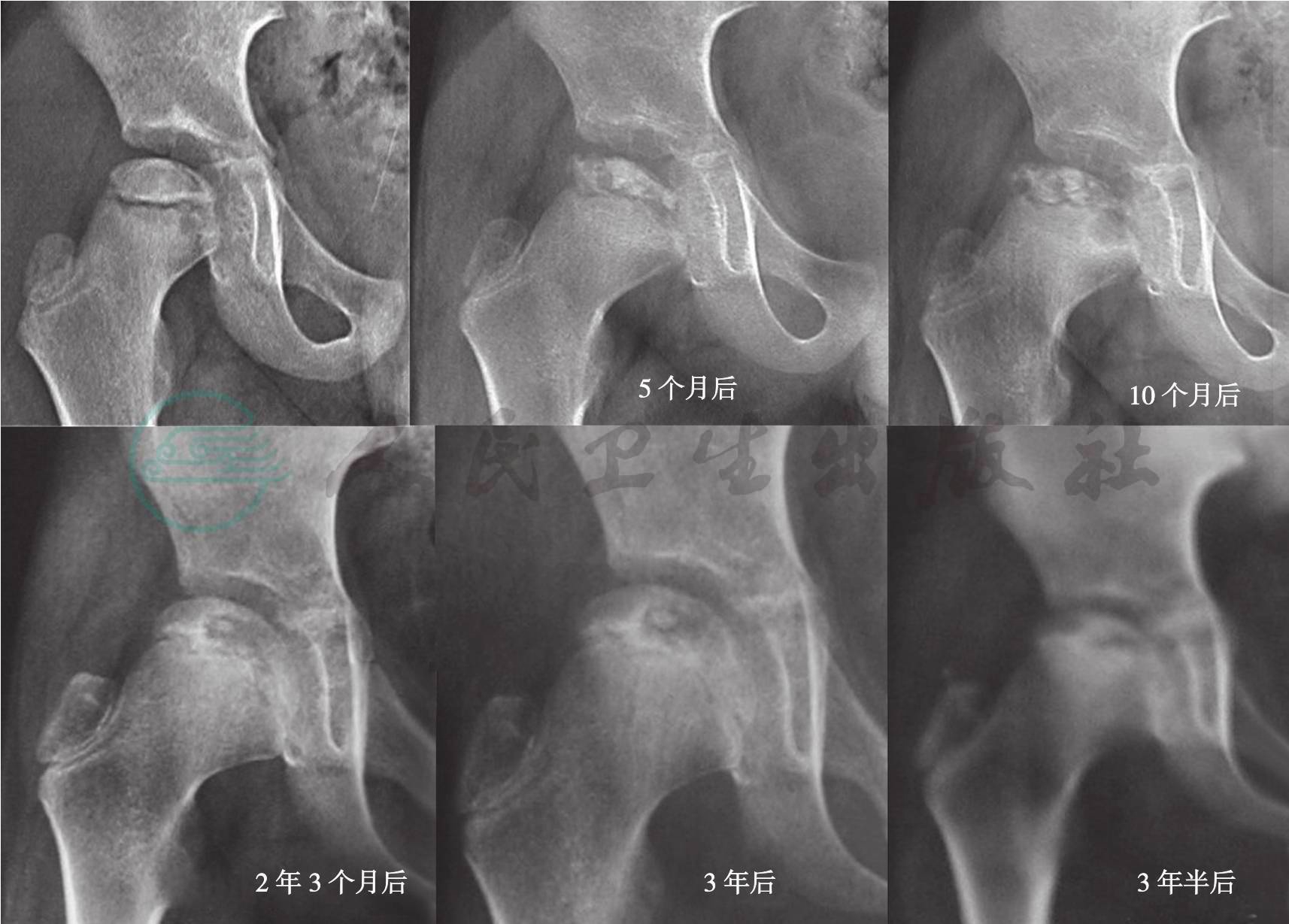

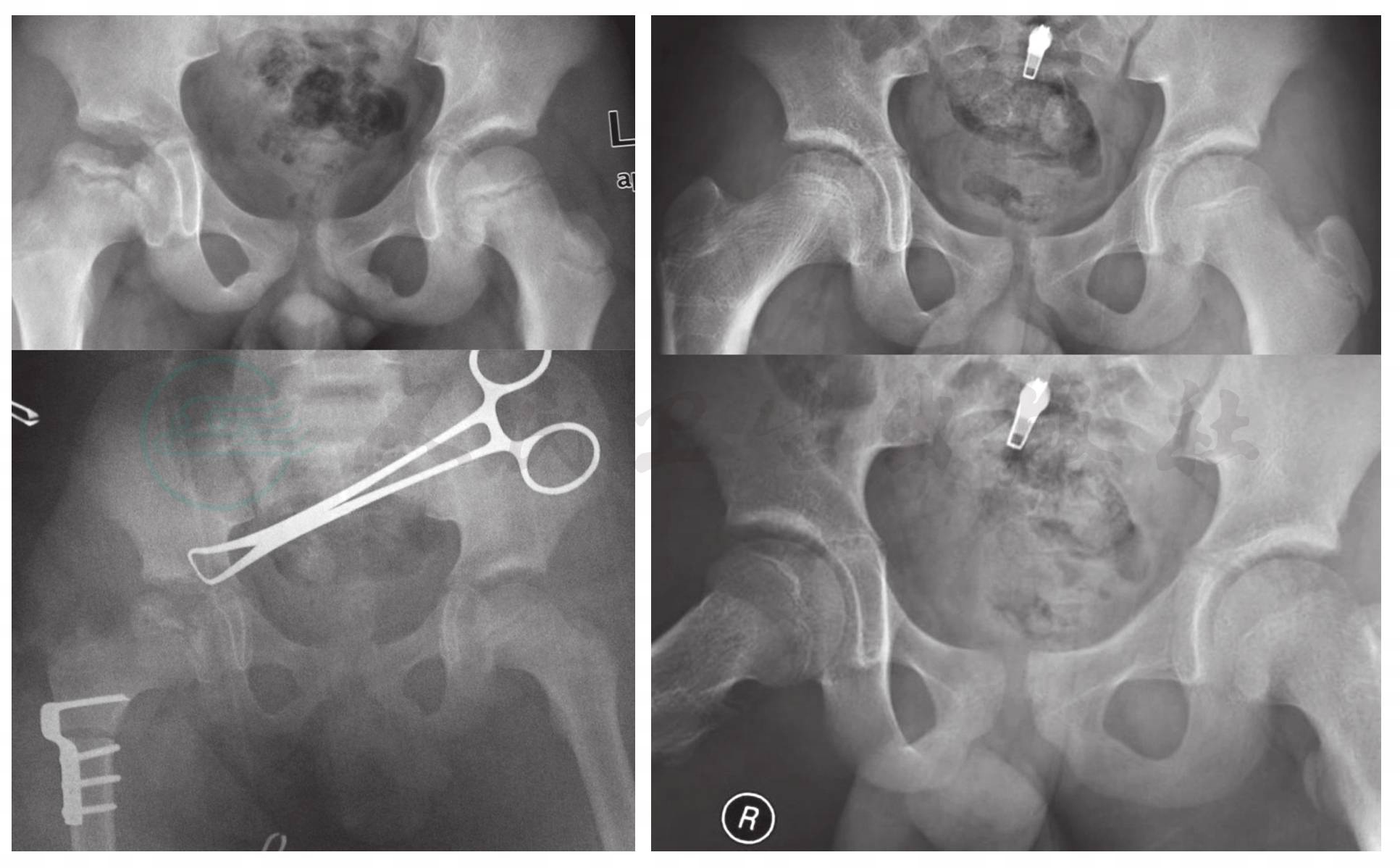

图37 男9岁、LB,股骨近端内翻截骨、角钢板固定。术后3年8个月复查:股骨头圆形、头臼呈同心圆,S-Ⅱ结果

图38 男6.5岁,左股骨头缺血坏死。经密切随访、发病后1年3个月最大碎裂期分型LB/C、且臼覆盖不良,予以包容手术;术后5年3个月随访:股骨头圆形、髋臼覆盖佳、头臼关系正常,结果S-Ⅱ

图39 男8岁、左股骨头缺血坏死、发病后10个月来诊,LC,予以包容手术;术后3年3个月随诊:股骨头存在椭圆形改变、头臼关系尚好、髋臼覆盖可,结果S-Ⅲ

对于重建性包容手术,股骨内翻截骨和Salter截骨两种术式的结果差别不大,但股骨内翻截骨因其手术安全性高、不增加头臼压力而更为常用,缺点是可造成髋内翻,加之LCPD后自然发展所致的短颈畸形,则进一步加重继发性短肢、引起永久性跛行,因而应注意内翻截骨术后的股骨颈干角应不小于115度。目前提倡施行大转子骨骺阻滞术以阻止或缓解继发性髋内翻及短颈畸形(图40)。有学者试图在内翻截骨的同时去旋转,亦即通过减小股骨颈前倾角的方法来改善头臼包容,但其实际效果尚存争论。

图40 男9岁、右LCPD,发病即LB/C且股骨头半脱位、臼覆盖不良。发病后4.5个月来诊,碎裂期、LB/C、半脱位及覆盖不良有所加重。予以VSO及大转子骺阻滞术,术后1年复查示股骨头椭圆轮廓且与髋臼相适应

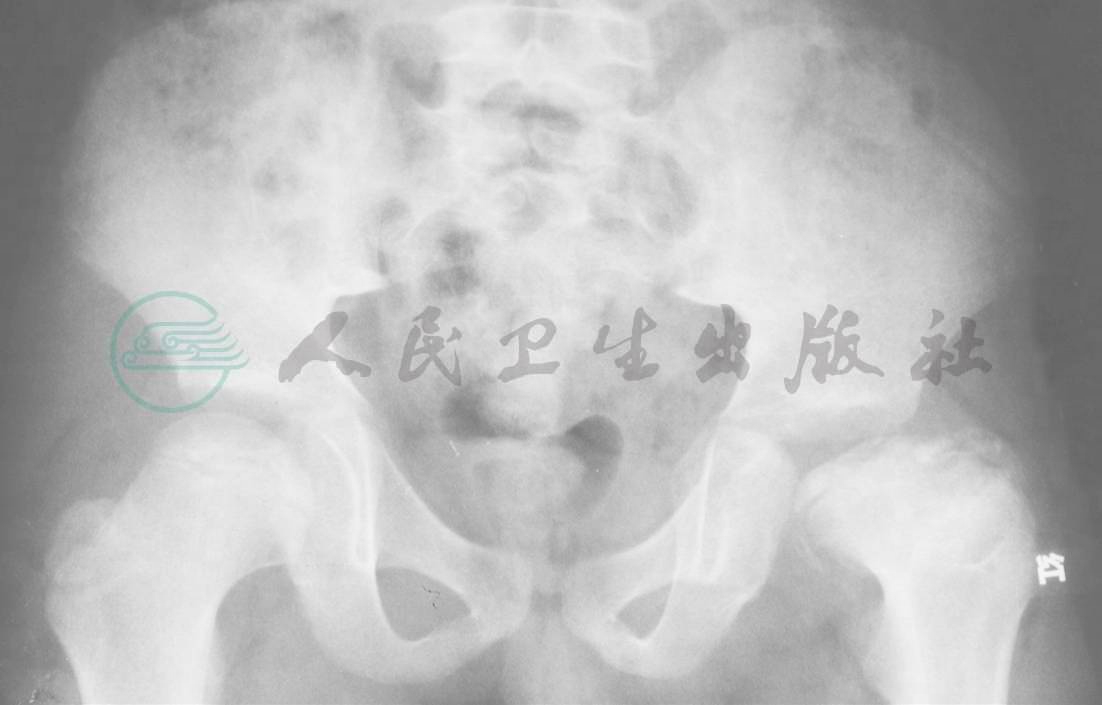

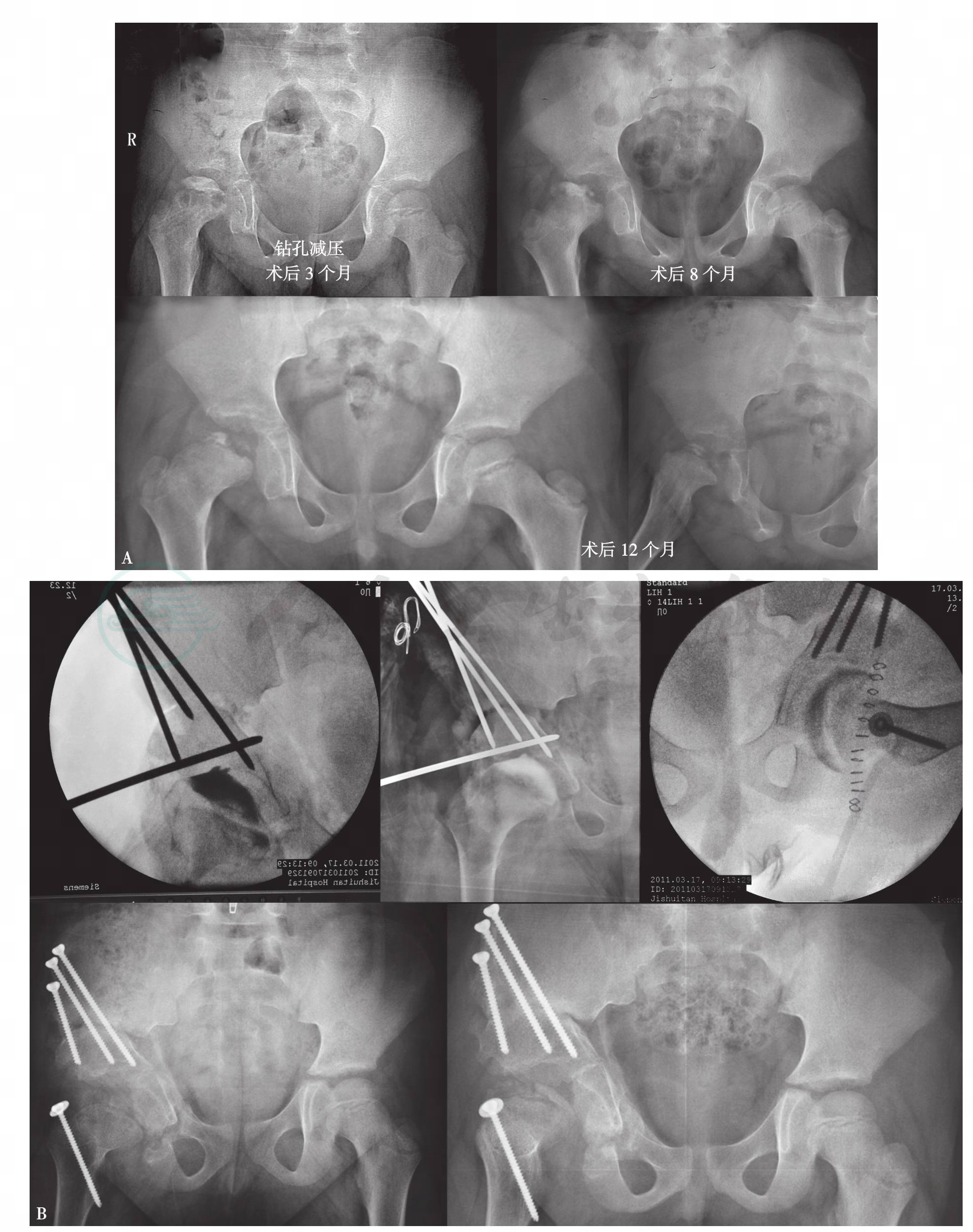

全麻下髋关节造影术可辅助了解股骨头软骨性关节面的真正形态以及头臼相互关系,从而确定包容手术所能改善的真正程度。近年也有倡导施行骨盆三联截骨术、配合关节造影,可满意地改善头臼包容、同时避免了Salter手术增加头臼压力以及股骨内翻截骨加重短肢畸形之虞(图41)。然而此种术式对术者操作能力要求高、术中确定最佳头臼包容关系的评判标准不统一、围术期出血量较大等等因素,局限了三联截骨术的适应证,仅适用于关节活动尚好、Waldenström修复早期之前、股骨头膨大显著而Salter及股骨近端内翻截骨不能获得满意头臼包容的患者。

发病年龄较大的年长儿因为接近骺闭合期,重建性包容术后头臼的相互塑形磨造能力降低,如果关节造影显示股骨头显著膨大、非球形变异常明显、头臼不称显著,则选择髋臼成形、Staheli髋臼扩大术或者Chiari术较为适宜。

图41

A.男8岁,来诊前12个月曾行钻孔减压术。但术后股骨头依然呈现了致密——碎裂的演变。B.予以髋关节术中造影、骨盆三联截骨、大转子骺阻滞术,术后8个月X片显示股骨头进入修复期、逐渐出现弧形轮廓、头臼曲率适应好,术后3.5年头臼适应关系良好