英文名称 :split spinal cord malformation

脊髓纵裂(split spinal cord malformation,SSCM)于1837年由Olliver 首先提出的一种常见脊髓先天发育畸形,表现为脊髓或马尾神经阶段性的矢状分裂隙中无或有骨性、软骨性或纤维性间隔。原命名较为混乱,有diastematomyelia 与diaplomyelia 两种名称,并且常被交叉使用。发病率约占先天性脊髓畸形的4%~9%,其中女性多见,男女发病率之比为1∶2~6。多发现于儿童期,约80%在5岁以前出现临床症状、体征。好发于胸腰段,85%发生于T9~ S1。常伴有脊柱畸形、脊髓拴系、脊髓空洞、皮毛窦、皮样囊肿和表皮样囊肿、脂肪瘤等。

Barkovich的理论认为脊髓纵裂系胚胎早期原始外胚层与内胚层发生粘连所致。Pang 认为胚胎期原始神经肠管闭合过程中在卵黄囊与羊膜间又形成一个副神经原肠管,此副神经原肠管随后被间充质填充成一个内间充质道,而将脊索与神经板分裂为二,形成两个半原始神经板,最终发育成为分裂的脊髓。但确切原因目前尚不十分清楚。Ersahin根据74例SSCM 病理检查发现分隔脊髓的除骨性中隔(Ⅰ型)和纤维中隔(Ⅱ型)外,尚可发现胎儿肾脏组织、管状上皮、淋巴样组织、皮样囊肿、肌肉组织、神经节和血管等内胚层、中胚层、外胚层组织,支持Pang 内中胚层管道与外胚层粘连理论。

根据国际公认的Pang 分类方法,本病可分为3型:Ⅰ型,两个半侧脊髓置于两个硬脊膜囊内,中间由骨或软骨间隔分开;Ⅱ型,两个半侧脊髓拥有一个硬脊膜囊,中间无骨嵴存在,仅被一个纤维间隔分隔;复合型,脊髓纵裂畸形有两处以上,可为Ⅰ型或Ⅱ型,也可既有Ⅰ型也有Ⅱ型。

1.X线检查

脊髓纵裂畸形的脊柱平片检查结果,包括各种骨质异常,脊柱侧弯、椎板裂开、椎弓根间隙增宽、半椎体畸形、椎体裂、椎骨融合、椎间盘间隙狭窄等(图1)。脊髓造影属于有创伤性检查,已经被淘汰。

2.超声检查

应用B型超声确诊SSCM 始于20世纪80年代,甚至在胎儿阶段也可发现。目前在临床已经很少应用。

3.CT检查

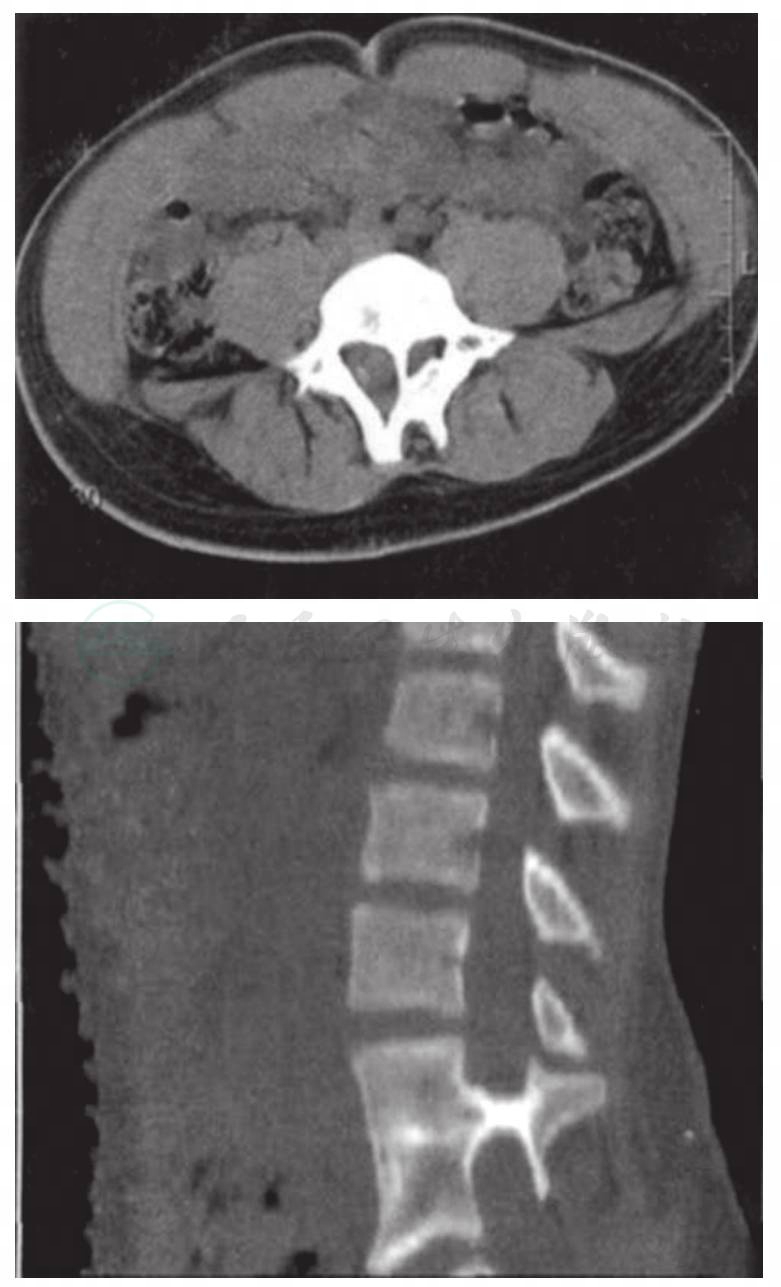

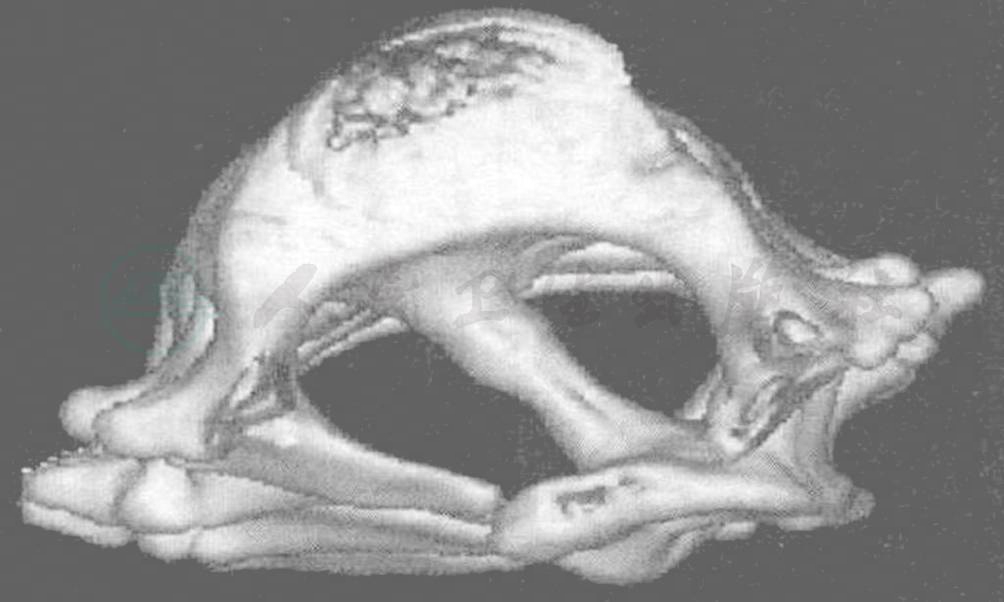

CT表现是椎管内前后走行的间隔,完整或不完整,呈骨性、软骨性、软组织或脑脊液密度,将脊髓或马尾一分为二,对称或不对称,以不对称者为多(图2、图3)。CT平扫能确诊Ⅰ型SSCM,不能分辨硬膜内结构。

图1 X 线平片L3~4椎管中间纵形骨嵴

图2 于融合的L4~5椎体中部椎管内见一纵行骨嵴把椎管一分为二,分隔为骨性双椎管及两个硬膜囊,椎管后方见双棘突。矢状位图像显示L4~5椎体融合及椎管内的纵行骨嵴更加清晰

图3 三维CT显示椎管内骨嵴

4.MRI检查

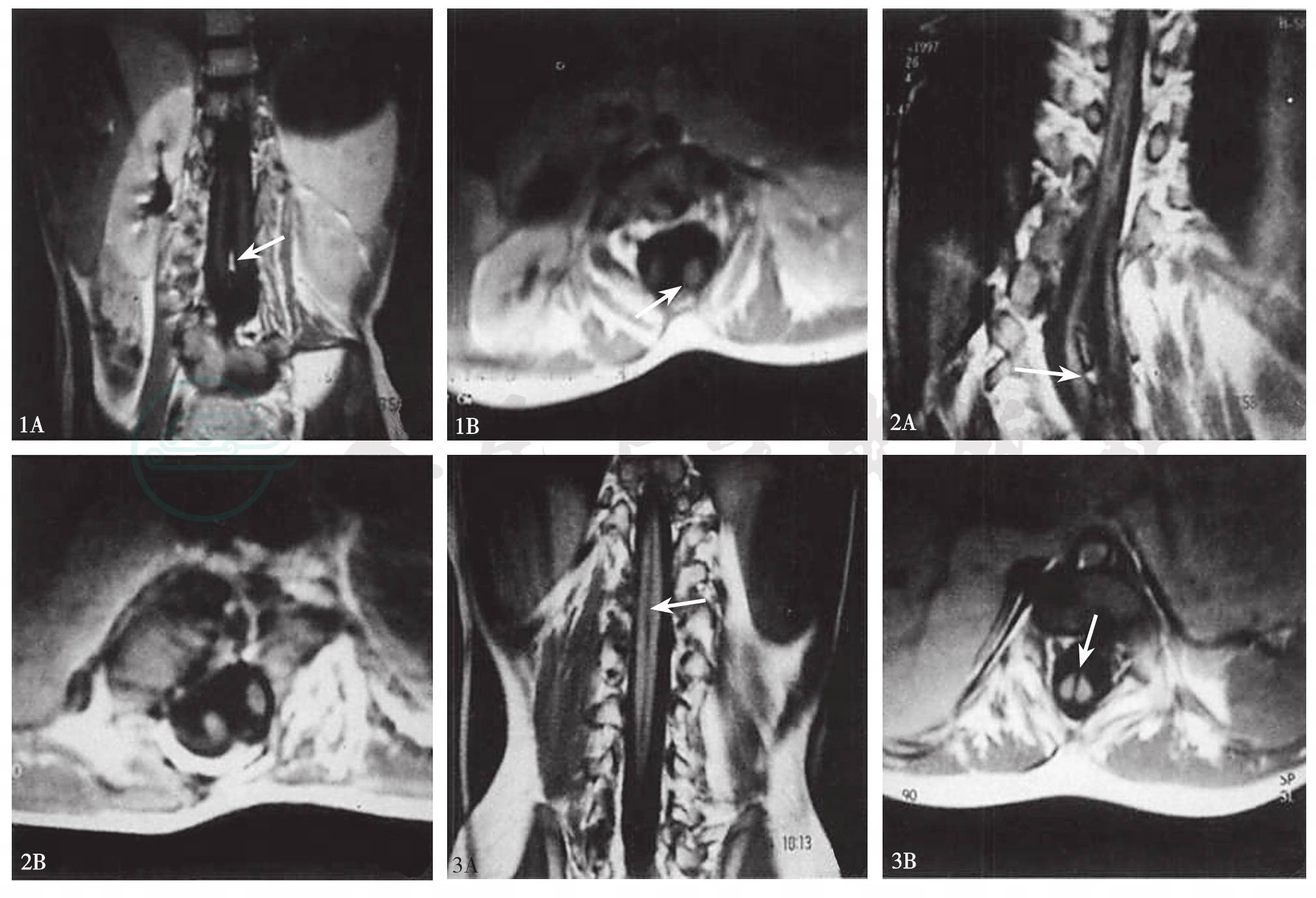

MRI横断面是诊断该病的最佳断面,冠状位也可显示,MRI的T1加权像可以清楚的显示分裂脊髓的骨性或纤维性分隔,横断位图像可显示两个半脊髓的大小相同,呈圆形或半圆形,位于同一个硬膜囊或分开的两个硬膜囊内,分裂的脊髓本身无信号,伴发的畸形有相应的MRI 表现(图4)。

图4 腰段Ⅰ型脊髓纵裂,脊髓及硬膜囊一分为二,中间为骨性间隔,部分呈高信号(箭头)

1A)冠状面T1WI;1B)横断面T1WI;下腰骶段Ⅰ型脊髓纵裂,两侧脊髓间为骨性间隔(箭头)。2A)冠状面T1WI;2B)横断面T1WI;下胸全腰段Ⅱ型脊髓纵裂,两侧脊髓间为脑脊液相隔(箭头)。3A)冠状面T1WI;3B)横断面T1WI

目前对于SSCM的手术治疗时机尚无统一的意见。治疗的目的是解除硬脊膜鞘对脊髓的束缚,同时去除可能导致脊髓拴系的并发症。随年龄的增加,患者出现神经系统缺陷及矫形学畸形的几率越来越大,病变程度也越来越重,故早期手术是治疗的关键。

有学者认为对于成人无明显脊髓和马尾神经损害症状和体征者可无需手术。对于儿童,为避免由于脊柱和脊髓生长速度不同造成脊髓牵拉产生神经功能障碍,主张早期手术切除椎管中的分隔。有学者认为一旦确诊为脊髓纵裂畸形,无论有无症状,都应行手术切除;还有学者则认为只有当患者产生新的神经症状或原有的神经症状进行性加重时,才需手术干预。另外,关于伴有脊柱侧凸畸形者,脊柱矫形术前是否需要作预防性松解手术目前尚有争议。