有2/3的椎管肿瘤位于髓外,神经鞘瘤、脊膜瘤和终丝的室管膜瘤占大多数,转移瘤、先天性肿瘤和囊肿、神经节细胞瘤、黑色素细胞瘤则十分少见。大多髓外的肿瘤组织学上为良性,应手术全切。

1.神经鞘肿瘤

神经鞘瘤(neurilemmoma)占成人髓外脊髓肿瘤的40%,年发病率在0.3~ 0.4/100 000,多为单发,可发生在椎管的任何节段。40~60岁是发病的高峰,无男女差异。

多数神经鞘肿瘤发源于脊神经后根,神经纤维瘤多源于前根。神经鞘瘤大多位于硬膜下,10%的神经鞘瘤位于硬膜外。约有30%的神经鞘肿瘤经神经根袖穿通硬膜内外长成哑铃样肿瘤,1%的神经鞘肿瘤位于髓内,据认为是来源于脊髓穿支血管周围的神经鞘。臂丛和腰丛的神经纤维瘤也可沿神经根向心性生长至硬膜下。相反的,椎旁的神经鞘瘤也可向椎管内扩展,成为硬膜外肿瘤。

约2.5%的神经鞘瘤为恶性,多发生在有神经纤维瘤病的病人中。恶性的神经鞘瘤预后不良,极少生存超过一年。这类肿瘤需要与少见的细胞性神经鞘瘤相鉴别,虽然这种肿瘤呈侵袭性生长,但预后较好。

2.脊膜瘤

脊膜瘤(spinal meningioma)和神经鞘肿瘤在成人中的发病率几乎相同。它们来源于蛛网膜细胞,通常位于脊髓侧方神经根袖附近。脊膜瘤还可以来源于软膜或硬膜的纤维母细胞,说明脊膜瘤是来源于中胚层细胞。

脊膜瘤可见于任何年龄组,以50~70岁之间多见。75%~85%为女性患者,80%的肿瘤位于胸段。上颈段和枕骨大孔区也是常见的好发部位,此处的脊膜瘤多位于腹侧和腹外侧,常和椎动脉的入颅段及颅内起始段相粘连。下颈段和腰部的脊膜瘤较罕见。多数脊膜瘤完全位于硬膜下,但有约10%的肿瘤穿通硬膜内外生长或完全位于硬膜外。

脊膜瘤的外观呈光滑纤维样,可见钙化。脊膜瘤和硬膜之间有广泛的粘连。因为硬膜外腔的存在,脊膜瘤很少侵犯到椎骨,和脑膜瘤不同的是,它通常不穿透软膜,这些特性都有利于外科手术,有人认为脊膜瘤较早引起脊髓压迫症状,因此应在肿瘤穿透软膜前进行手术。

3.终丝室管膜瘤(filum terminale ependymoma)

大约40%的椎管内室管膜瘤发生于终丝部位。黏液乳头型室管膜瘤是最常见的组织类型。另外,星形细胞瘤、少突胶质细胞瘤、神经节细胞瘤、也可发生于终丝,但少见。终丝室管膜瘤见于任何年龄,但以30~50岁多见,男性略多于女性,终丝室管膜瘤和马尾神经鞘瘤发生率接近。

1.神经鞘瘤

此类肿瘤为良性,应外科手术全切,多数手术通过标准的后入路椎板切除即可完成,可根据需要完全或部分切除一侧的关节面。半椎板切除和单侧的关节面切除则可以较少影响脊柱的稳定性,术后的疼痛也较轻微。多数神经鞘肿瘤位于脊髓背侧或背外侧,椎板打开后暴露良好。如果肿瘤位于腹侧,需切断齿状韧带,以显露肿瘤。腰部的肿瘤常被马尾覆盖或圆锥遮挡,必须将他们分离才能有足够的手术空间,常常可以从马尾的一侧分离肿瘤,并安全地拖向椎管侧壁将其切除。

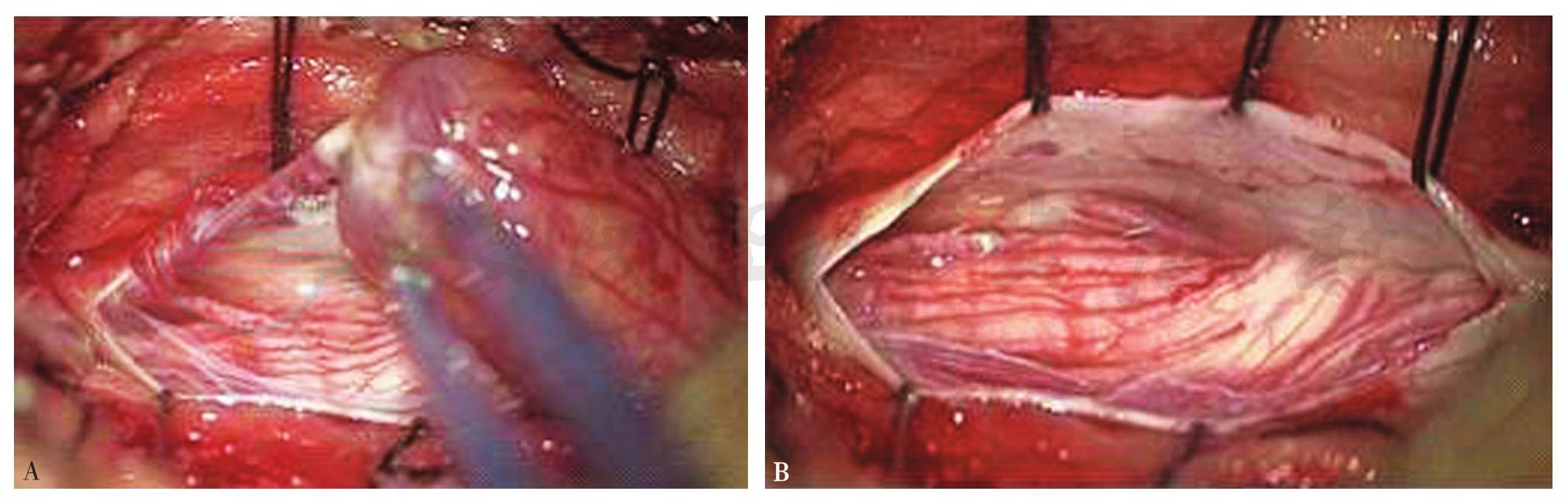

暴露充分后,应确定手术分离的界面,首先电灼肿瘤的包膜减少肿瘤供血并使其收缩,体积减小。再仔细地辨认和分离肿瘤附着的神经的近端和远端,较大的肿瘤常难以分辨,这时需用激光或超声吸引器作瘤内减压。肿瘤起源的神经在切除肿瘤时常切断,只有当肿瘤较小时,可能保存有部分神经束。手术通常可以保存神经根,这是由蛛网膜的解剖结构所决定。例如一个起源于后根的神经鞘肿瘤,通常可以分离并保留脊髓的前根,即使前根和肿瘤的腹侧粘连紧密(图5)。

图5 马尾神经鞘瘤,术中分离肿瘤后可清晰显示载瘤神经(A),肿瘤切除后马尾神经复位外观(B)

哑铃形肿瘤常通过神经根袖向外扩展,多数颈部的哑铃样肿瘤可以通过扩大的后入路达到全切。标准的后入路椎板切除可以保证安全地切除肿瘤的硬膜内外部分。一侧的关节面切除可以到达硬膜旁4cm的区域。椎动脉经常异位到前内侧,与肿瘤包膜之间有骨膜和广泛的静脉丛分隔。一些作者喜欢从前外侧入路切除颈2以下的神经鞘瘤,因为此入路能较早控制和保留椎动脉。

胸部椎管内的肿瘤向椎旁前方延伸生长时,可以在胸腔里形成巨大的包块,此时,标准的后入路不能满意暴露,可选择前后联合入路,一期或分期切除这种向胸腔和椎管内扩展的肿瘤。如果肿瘤位于外周,起源于肋间神经,或是肿瘤主体位于椎间孔突入胸腔而没有广泛的硬膜下侵犯时,可采用胸腔镜手术。

腰部的哑铃形肿瘤可以通过侧后方入路来暴露,胸背侧筋膜和皮肤一起切开,从椎间孔开始追踪肿瘤直至腰大肌内,所有的分离紧贴肿瘤表面,尽量不损伤腰大肌,也可以从神经的近端辨认其来源,进一步减小了神经损伤的风险。侵犯至硬膜下的肿瘤可通过椎板切除来显露并切除。若单侧关节面切除,有一定的脊柱不稳的风险,但并不一定需要同时行椎体融合术。骶部的哑铃形肿瘤通常需要前后联合入路,可以分阶段手术,也可以侧卧位下同时进行。

2.脊膜瘤

手术全切是治疗脊膜瘤的首选,后路的椎板切除术可以提供足够的手术暴露范围。如果肿瘤偏于一侧或是位于腹侧,则可用单侧椎板切除术或关节面切除术。因为肿瘤使脊髓受压移位,提供了手术空间,切断牵引齿状韧带可以使腹侧暴露更加充分。

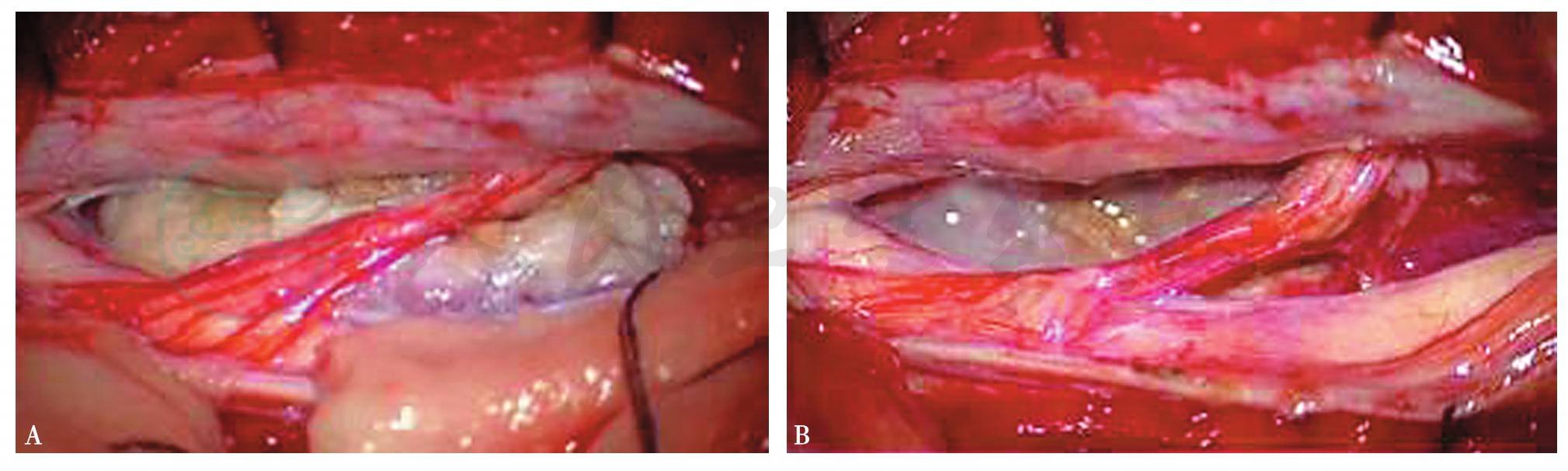

肿瘤切除过程中可使用多种方法,背侧或背外侧的脊膜瘤给予轻柔牵拉,使之与脊髓分离并切除,同时环状切除受侵犯的硬膜。对于侧方和腹侧的肿瘤,肿瘤暴露部分上方的蛛网膜需切开,直接在肿瘤表面进行分离。肿瘤的头侧和尾侧必须辨认清楚。可将棉片铺放在肿瘤侧方,防止出血流入蛛网膜下腔。暴露的肿瘤表面给予电灼,减少肿瘤的血供使其收缩,大的肿瘤可以对半切开,脊髓面的肿瘤部分轻轻牵拉分离切除,硬膜面的肿瘤从附着的硬膜处切除,注意分离和保护肿瘤周围的神经根(图6)。附着的硬膜给予充分电灼或者切除后用胸背部的筋膜修补缝合。肿瘤碎屑和出血若流入蛛网膜下腔则用温盐水冲洗,蛛网膜与脊髓粘连的部位给予分离松解,这些措施可以减少术后的并发症如脊髓拴系、蛛网膜炎、迟发的空洞形成以及少见的脑积水。

图6 髓外脊膜瘤,术中见脊髓受压移位,肿瘤位于神经根腹侧(A),肿瘤切除后,脊髓神经根保留完好(B)

3.终丝室管膜瘤

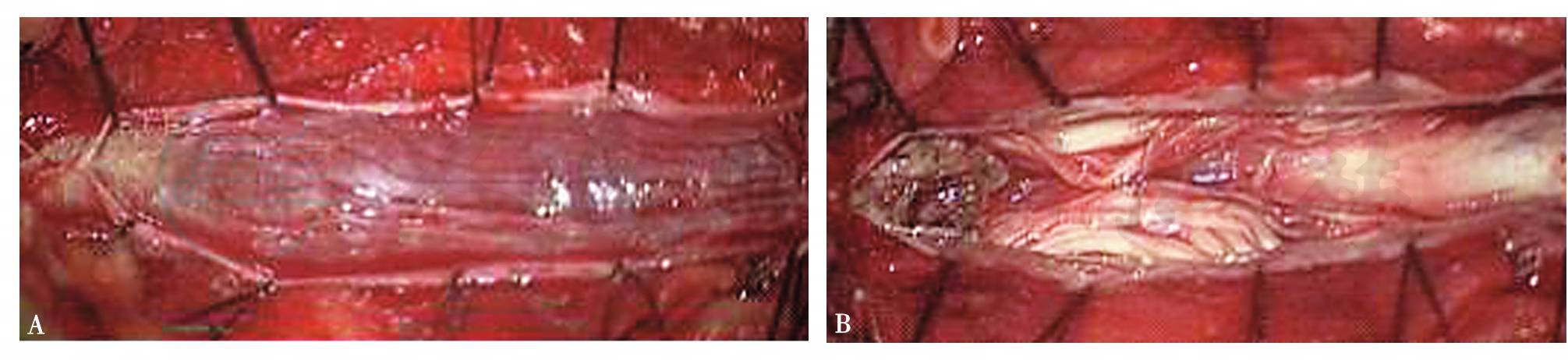

终丝室管膜瘤手术的效果取决于肿瘤的大小以及肿瘤和马尾神经根的关系,应该争取肉眼全切。对于界限清楚,容易和马尾神经分离的中小型室管膜瘤,多数可以全切。通常在肿瘤和脊髓之间,可辨认出未受损的终丝纤维。瘤内切除使脑脊液种植播散的风险增大,一般在肿瘤不太大时不予采用。肿瘤全切后极少复发(图7)。

巨大的终丝室管膜瘤很难做到外科全切,这些肿瘤已经生长多年,而且可能随脑脊液循环种植播散,一旦发现马尾区的巨大肿瘤,术前应做全脊髓的MRI检查来了解是否存在种植转移。这些肿瘤通常发现时已经体积很大,没有包膜,质地柔软,可钻入神经根中或是马尾的蛛网膜鞘内,被蛛网膜分隔成许多小房,对于这些病例,只能分块部分切除,手术的目的只是减小肿瘤体积,且肿瘤和马尾神经根粘连十分紧密,如果强行全切,会引起严重的神经功能障碍。即使是全切,术后的复发率也高达20%。

图7 圆锥马尾室管膜瘤术中外观(A),肿瘤切除后,可见正常的马尾神经和终丝残端(B)

肿瘤全切或近全切除后,可推迟放疗,定期作增强的MRI随访,可以了解肿瘤的病程进展情况。肿瘤即使复发,也可以再次手术切除。术后再辅以放疗。如果肿瘤在生物学上具有侵袭性,或术后肿瘤仍有较多残留,或已经发生种植,术后需尽快放疗。