英文名称 :Lumbar Zygapophysial/Facet Joint Pain

中文别名 :腰椎小关节综合征

小关节源性腰痛(Lumbar Zygapophysial/Facet Joint Pain)约占慢性腰痛的15%,常常隐匿起病,腰椎滑脱,椎间盘退变和年龄增大为其诱因。近年来已经日益引起人们的重视。目前没有统一名称,又被称为腰椎小关节综合征,腰椎后关节紊乱,椎间滑膜嵌顿症等。腰椎小关节源性疼痛可以定义为一种以功能性腰痛为主要表现的临床综合征,疼痛来源于腰椎小关节的各种功能及结构成分,如关节囊,滑膜,透明软骨及骨关节。由于腰痛症状明显,腰部功能活动通常也明显受限,因此易被误诊为腰椎间盘突出症。

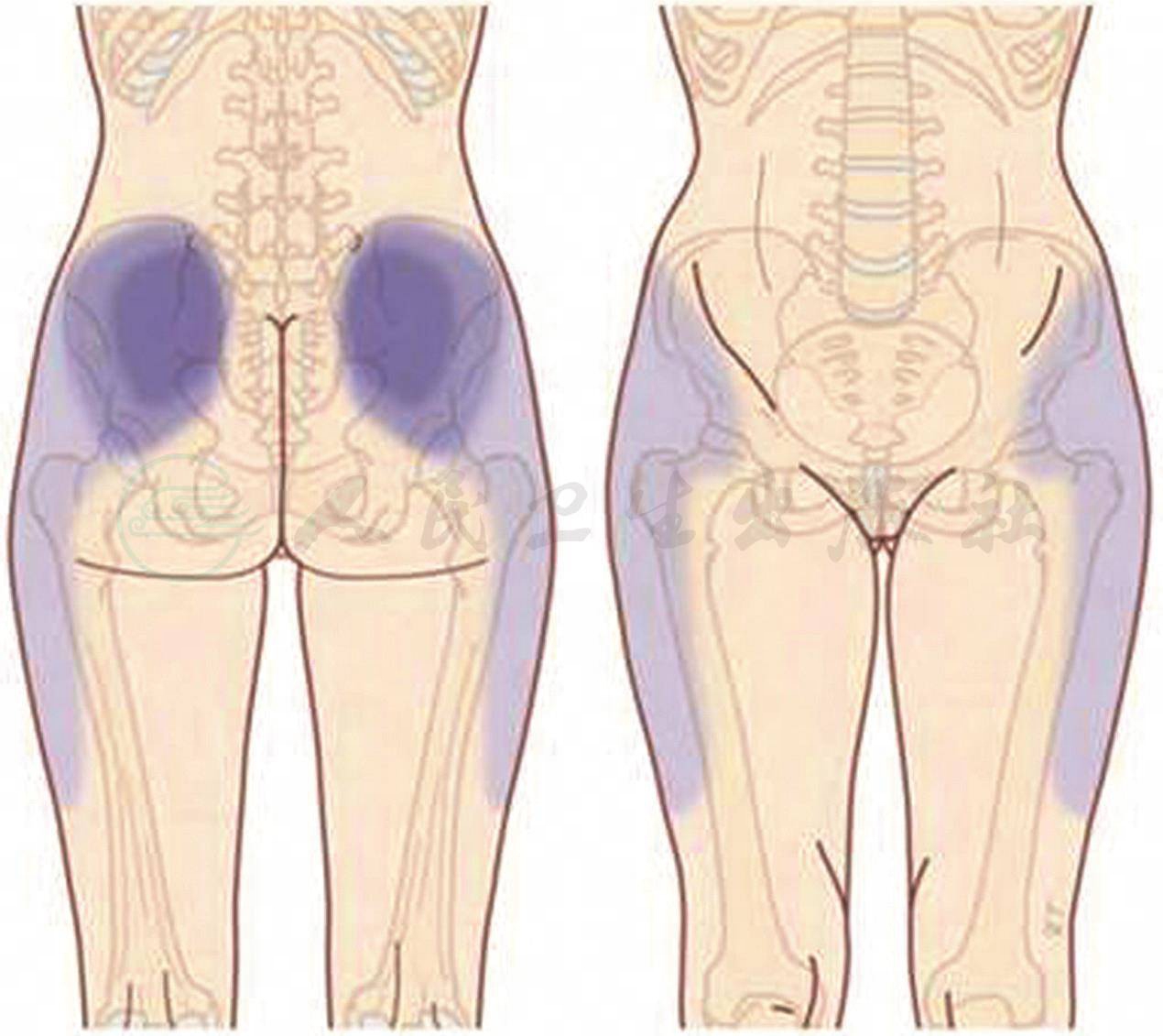

1911年,Goldthwait首先发现腰椎小关节病变可以产生腰椎失稳及腰痛的症状。1927年Putti通过解剖75例标本后认为小关节局部炎症可以诱发坐骨神经痛。直到1933年,Ghormley第一次提出了“小关节综合征”这一专业术语,指出腰骶部疼痛可能源于突然的扭腰活动。他们认为疼痛主要来源于小关节对神经的机械压迫。1934年Mixter等推测小关节的关节囊也是产生腰腿痛的重要原因,确定了支配小关节的是脊神经的后支而非前支。随后Badgley发现高达80%的腰痛和坐骨神经痛的病人疼痛来源于小关节产生的牵涉痛,而非由神经根引起。1971年澳大利亚的Rees重新提出经皮切除横突间韧带和脊神经后支,后来Shealy在透视引导下,利用射频技术治疗腰痛和坐骨神经痛,取得了比较好的疗效,以后根据Shearly的X线定位技术开始进行小关节局部麻醉注射。20世纪80年代初人们认识到腰椎小关节综合征可分为急性和慢性表现。如1984年有人提出急性腰椎小关节嵌顿与治疗,其慢性表现主要由退化和椎间关节炎引起。1990年Senn等通过个案报道指出腰椎小关节的滑液囊所引起的作用也不容忽视,Sachdev认为滑液囊可引起神经根性痛。Steidler和Luck认为疼痛来自小关节,并可以通过局部注射麻醉药来缓解疼痛。Kelgren等用6%的高渗盐水注入脊柱两旁的肌肉和棘间韧带中,产生下背部和腿部的反射性疼痛;Hirsch用11%的高渗盐水注入小关节部亦产生腰腿痛,最初感到腰部不适和疼痛的部位模糊,随后疼痛向骶髂关节、臀部和大转子放射;Moomey和Robertson用生理盐水重复该实验,也出现了疼痛可沿坐骨神经分布,且放射至小腿和足部,从而证实小关节本身也是引起疼痛的原因之一。同时他们发现在小关节局部注射麻醉药可以缓解疼痛。小关节疼痛的范围见图1。

图1 小关节疼痛的范围

(一)解剖与生物力学因素

腰椎位于活动相对较少的胸椎与骨盆之间,当人体直立后,腰椎的生理性前凸使骨盆向前倾斜,腰骶关节与水平面的角度增大,使其受到较大剪力而产生潜在向前滑移的趋势,而且腰椎的活动范围及活动量较大,尤其是在偏心负重的活动中,小关节易受损伤。虽然椎间盘承担了大部分轴向负荷,但是作为三关节负荷的腰椎小关节也承担一部分负重功能,而且腰椎小关节面近垂直位,不如四肢负重关节如髋关节、膝关节和踝关节的关节面在水平面有利于负重。

腰椎小关节可以限制脊柱在各个方向上的过度运动,从而维持脊柱平衡,其承受载荷的作用会随体位和姿势而变化:当腰椎处于最大前屈位时,小关节约承受39%的拉伸载荷;而当后伸至最大限度时,小关节承受压缩载荷约占33%,而当腰椎承受剪切载荷时,小关节的承载比例可达45%,与椎间盘大致相等。这种趋于矢状位的腰椎小关节,可以限制脊柱的轴向旋转,但是在负重时要受到较大的剪力作用,使关节囊受牵拉而变得松弛,活动范围增大,容易发生滑膜嵌顿或交锁,而出现急性腰痛。滑膜嵌顿或牵拉后,引起滑膜充血、水肿、关节积液、滑膜增厚、关节囊肿胀,从而刺激腰神经后内侧支的关节支而产生疼痛。

腰椎小关节发育不对称也可以引起腰背部疼痛,关节突关节不对称使冠状位的关节面受到较大剪力;同时当承受扭转负荷时,其轴向旋转总是更倾向于关节面呈矢状方向的一侧,使该侧受到较大应力而发生退行性改变,如果关节软骨及软骨下骨存在不连续或不平滑,则可使这一趋势加剧,导致腰椎疼痛。

(二)脊柱退行性变

随着年龄的增大,脊柱逐渐出现退行性变,椎间盘的含水量逐渐降低,出生时纤维环含水量约80%,而髓核含水量约90%,到18岁时腰5纤维环含水量约70%,而髓核含水量约80%,到35岁时则分别降至65%和78%,由于脱水使椎间盘变扁,椎间隙变窄。导致构成腰椎小关节的上、下关节突发生上下移位,一方面使关节囊受到牵拉而受损,另一方面也使关节面吻合不良,使其承担的负荷增大,可以引起滑膜无菌性炎症,滑膜充血、水肿、关节积液、滑膜增厚,还会导致关节软骨磨损、退变,表面软化而变得粗糙不平,甚至出现破裂,软骨下骨质密度增加,关节边缘出现新生骨增生,造成关节突肥大,关节间隙变窄等。这些病理改变可能造成对关节囊神经感受器的刺激而导致腰痛。

(三)腰神经后支嵌压

腰神经后支出椎间孔后的走行全程分四段,即骨表段(沿横突的背面和上面行走)、肌内段(走行于骶棘肌内)、筋膜下段(走行于腰背筋膜浅层深面)、皮下段(行于皮下浅筋膜内)。每段之间呈钝角转折,其转折角也是神经的固定点。全程共有六个固定点,即出孔点、横突点、入肌点、出肌点、出筋膜点、入臀点。上述的段、点之处都可成为神经嵌压点,神经受刺激后即可引发相应部位的疼痛。

(四)小关节疼痛相关模式

为了更好地理解小关节疼痛,许多研究者试图用多种方法鉴别疼痛的相关模式。包括在患者和志愿者身上通过刺激关节囊和内侧支诱发疼痛,在局麻注射后疼痛缓解的患者身上画出疼痛分布图,然而人工刺激小关节和(或)其神经分布或许并不能很好的模拟生理条件。综合考虑,关节囊较滑膜及关节软骨更易产生疼痛。腰痛患者其疼痛的范围更广,变化更大,说明腰椎小关节之间存在相当大的重叠区域。所有的腰椎小关节都能产生疼痛,放射到腹股沟,在低位小关节中更常见。上关节突产生的疼痛常放射到侧腹,髋关节及大腿上外侧,而下关节突产生的疼痛多浸润到大腿深部的侧面或后面。L4/L5和L5/S1的疼痛可能延伸到腿的侧面低处,甚至到足,这种情况不多见。患者同时有骨赘,滑膜囊肿或小关节肥大时根性疼痛症状也可伴随成骨样疼痛模式。

关于小关节疼痛的发病率各家报道不尽相同(<5%~90%)。发病率的不同在很大程度上是由于诊断方法的差异所导致。大量文献回顾表明,利用病史,查体及影像学检查诊断小关节源性疼痛存在很多内在缺陷,并认为在影像学引导下关节囊内侧支阻滞注射后疼痛消失才是有效可靠的诊断方法。然而,进一步应用盐水与局部麻醉对照研究后发现假阳性率为25%到41%,因此认为,在对照下进行小关节阻滞才是腰椎小关节源性疼痛诊断的可靠依据。

采用单纯局部麻醉阻滞,小关节疼痛发病率为8%~94%。当采用安慰剂对照及局麻阻滞时,发病率明显降低,为9%~42%,而且年龄越大发病率越高。一项腰痛的流行病学研究分析了5年来美国8个医学中心的4000多名脊柱外科患者的临床资料。通过病史及查体,放射学及诊断性治疗包括小关节注射做出最终诊断。在2374例患者中,最终诊断为小关节炎的占总人数的4.8%。在一项初级卫生保健的流行病学研究中,小关节疼痛估计占所有腰痛的6%。在基于控制性阻滞的对照研究中,下位腰椎,即L5/S1,L4/L5,和L3/L4的小关节最容易发生小关节疼痛。

总结流行病学的研究结果可以发现,几乎所有被排除的具有神经症状的患者都是因为椎间盘突出的原因,这是引起腰痛最常见的因素,许多被排除的患者以前接受过背部手术。伴有小关节增生,椎间孔狭窄的患者亦可产生确切的根性疼痛症状。另一个混杂因素是研究流行病学时最好用对照性的内侧支阻滞来评估小关节疼痛。神经背侧主支分为三个分支,分别支配各自横突,其中最大的一支是内侧支。除了支配两个小关节,内侧支还支配多裂肌,竖脊肌及韧带,骨膜及椎弓。背侧支另外的两个分支是支配最长肌的中间支及支配髂肋肌、胸腰筋膜和下腰部皮肤、臀部及骶髂关节的外侧支。在横突上内侧缘,内侧支容易被阻滞,在此处的神经彼此距离很近,阻滞一支即可将其他背侧支一起阻滞。因此内侧支阻滞不仅阻滞了来自小关节的伤害感受信号,而且阻滞了腰椎旁边其他潜在的疼痛发生结构。从而导致小关节源性疼痛发生率难以估计。基于现有的证据,腰痛患者中小关节源性的疼痛发生率可能接近10%~15%。

(一)解剖

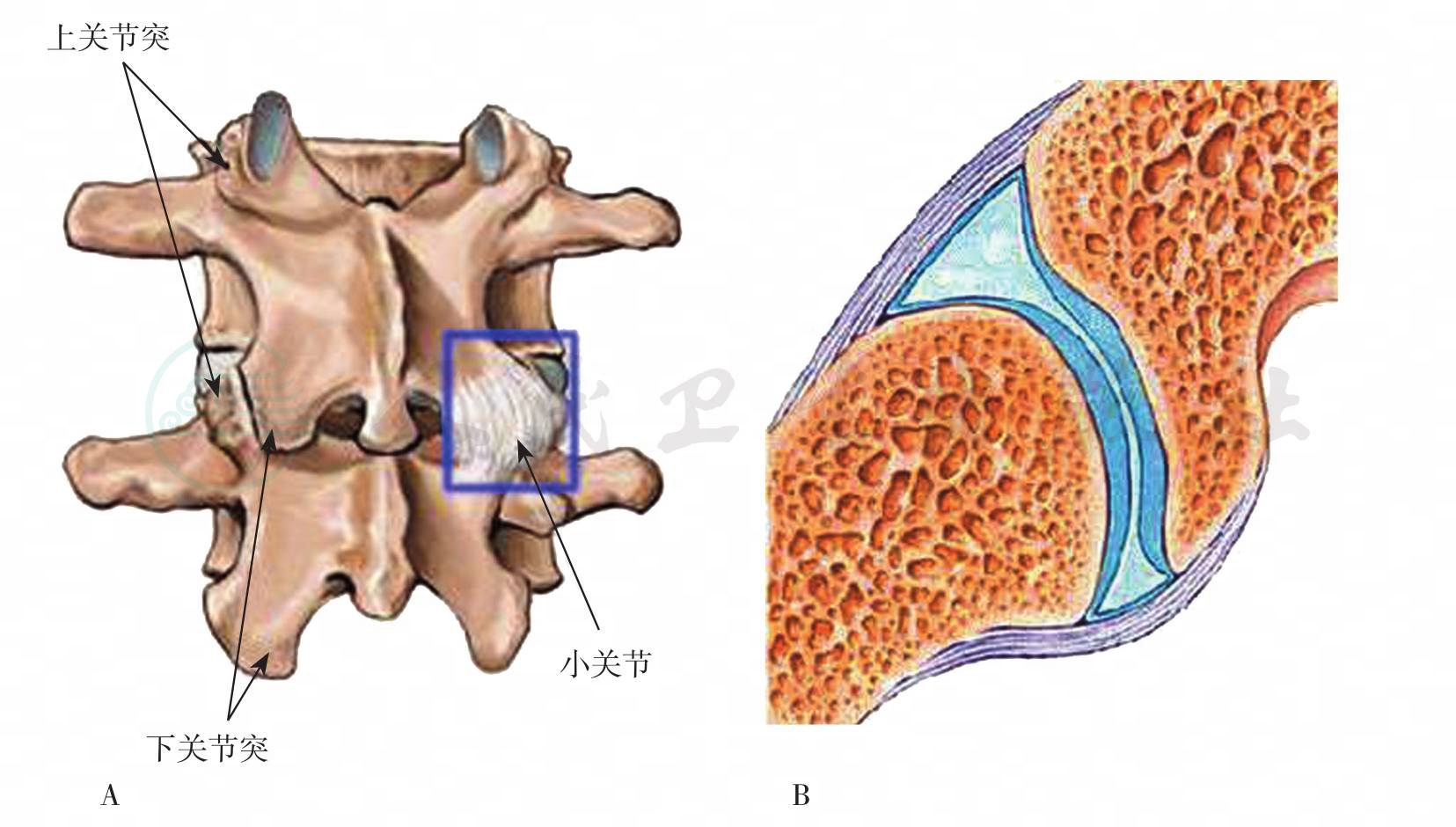

腰椎小关节是由下位腰椎的上关节突与上位腰椎的下关节突构成,关节表面有软骨覆盖,周围有关节囊包绕,三者构成滑膜关节。每个小关节包含明显的关节间隙,可以容纳约1.5ml左右的关节液。外层为纤维层,厚约1mm,由白色纤维构成,横向排列,在屈曲时可以提供最大的张力。关节囊内层为滑膜层,能够分泌少量滑液,有利于腰椎进行屈伸、侧屈及旋转等活动。其外层为纤维层。囊腔在上下两端形成憩室,使全囊呈哑铃状。见图2。通常腰椎小关节前部由黄韧带包绕,关节囊韧带仅存在于关节的后部,在关节的上下极两者相移行。

对腰椎小关节囊进一步行解剖学研究发现,上部关节囊纤维起于下关节突侧上部,止于上关节突侧上部;在关节中部,关节囊外层纤维由内向外侧水平走行;关节下部,纤维由椎板中下部向外下,包绕下关节突,止于上关节突基底部。关节囊韧带上下部纤维走行方向不一致,大体呈扇形走行,一方面有利于加强小关节后部各个方向上的稳定,同时也使关节上部运动更为明显,有利于腰椎的前屈后伸运动。而腰椎旋转运动对关节囊韧带的影响较大,随着小关节退变和变形而发生变化,容易松弛。关节囊上端的脂肪组织与椎间孔脊神经周围的脂肪组织相连,当关节囊肿胀或炎症时可影响脊神经。

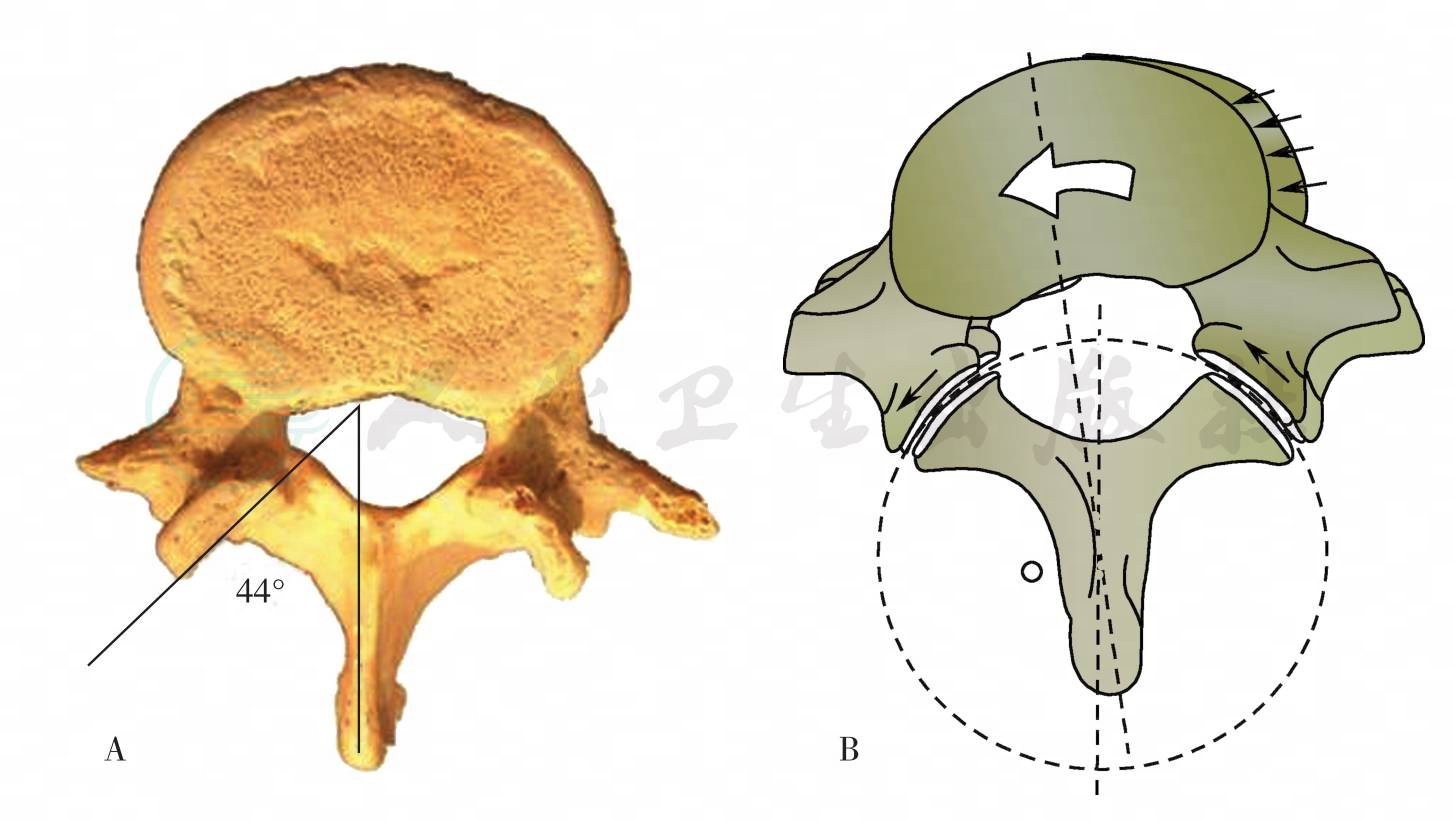

腰椎小关节的排列为一左一右,上关节突在外,下关节突在内,上关节突自椎弓根后上方发出,扩大并斜向后外方,关节面凹向后内侧,下关节突由椎板下外方发出,凸隆伸向前外方,与上关节突关节面相对应并构成关节突关节。腰椎不同节段其关节突关节所处位置和形态也不完全一致,腰1~2关节突关节间隙处于矢状面,自上而下形成从近矢状位向近冠状位变化。两侧关节突关节位置、大小和形态并不完全对称。关节突关节间隙与矢状面成角度,自上而下逐渐增大,上位小关节更接近椎体的正中矢状面(平均角度26°~34°),而低位小关节的趋向远离正中矢状面(40°~56°)。见图3。

图2 小关节解剖

图3 上关节突关节面与矢状面的角度

腰椎的活动主要为屈伸和侧弯,由于上下关节突之间的限制,旋转幅度很小。关节间隙约1~2mm,关节面大约1cm2,关节囊周径长约4cm。所以腰椎小关节不易发生单纯脱位或交锁。更重要的解剖特点是腰椎小关节的关节面几乎为垂直位,与四肢负重的关节面水平位不同,不利于负重,负重时受到较大剪力,使关节囊易于牵拉。若关节囊松弛活动范围大,则易发生滑膜嵌顿或交锁,或使关节面的完整性破坏,就会发生腰痛。腰椎横突根部后下侧有一小结节,称副突。在上关节突的后缘有一卵圆形隆起,称为乳状突。在腰椎乳状突与副突之间有一浅沟(或切迹或管)。在五个腰椎中,乳副突间沟占57%,乳副突切迹占34.6%,乳副突间孔或管仅占8.4%。腰1全为乳副突间沟。乳副突切迹以腰4多见,其次为第5腰椎,再次为第3腰椎,而第2腰椎比较少见。乳副突间孔或管自腰3以下逐渐增多。这是由于人类长期负重劳动及上半身体重量通过脊柱向下传递,逐渐促使下腰椎增宽的同时,乳副突间距越来越接近而形成切迹或完全融合成孔或管的缘故。也可能由于乳状突与副突之间发生骨质增生,而使切迹变为孔状或管状的缘故。

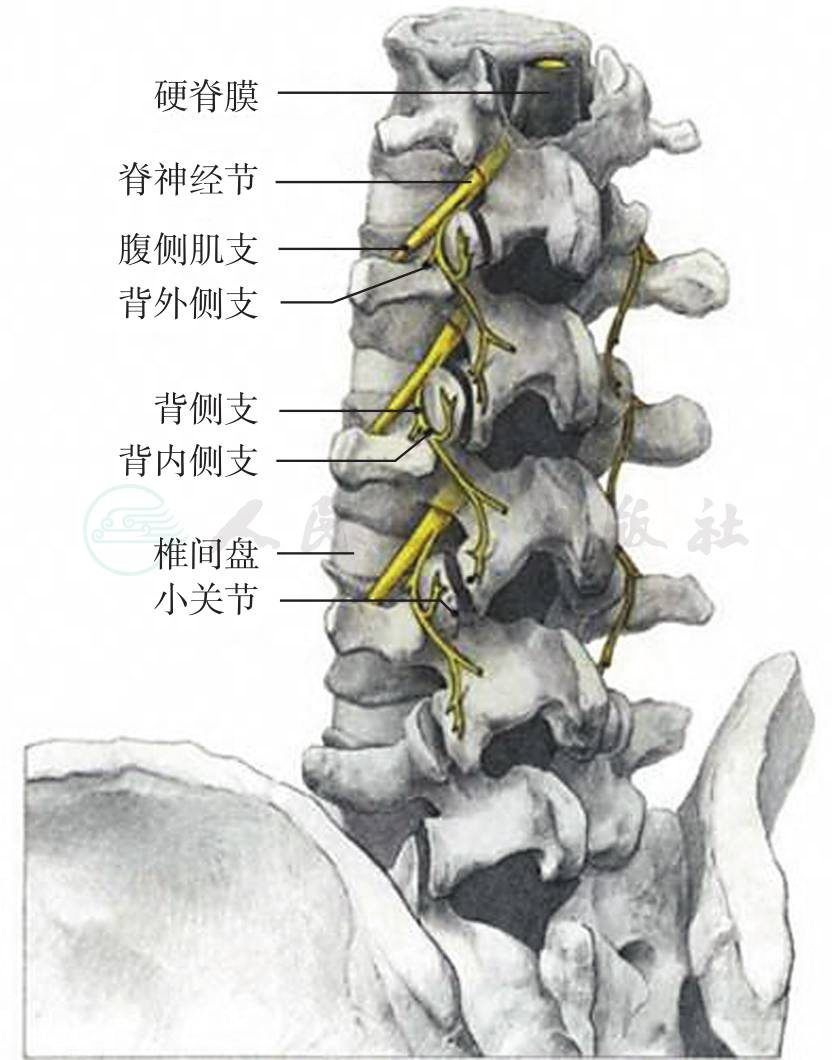

(二)神经支配

腰椎小关节主要由腰神经后支发出的关节支支配。腰神经出椎间孔后分为前后2支,前支较粗,构成腰丛和骶丛;后支较细,直径为2mm,在距起始点5mm处又分为内侧支和外侧支。内侧支从脊神经发出后,向下走行,在横突基底部经过一潜沟并在同一节段椎间小关节的前下缘被横突间韧带遮盖固定,在此节段发出分支至椎间的小关节囊。内侧支的主干继续向下走行发出分支至棘突两旁的肌肉、韧带和皮肤,同时又发细支至下一节段的椎间关节内侧上部的关节囊,但尚未发现椎间小关节接受来自对侧的神经支配。见图4。腰神经后内侧支的分布特点对于疼痛的定位上有着重要的临床意义。当某一节段小关节错位或病变时,往往出现邻近椎间小关节的疼痛,后内侧支所支配区域的肌肉出现反射性的痉挛,附近的棘上韧带和皮肤也可以产生痛觉敏感现象。因而在疼痛定位上易导致模糊不清,但在同一水平有一个主要压痛点,远隔部位的压痛可能较轻,其周围的痛区为反射性疼痛区,但不超过膝关节。

神经解剖学研究表明,小关节囊外层的纤维组织内包含有丰富的神经末梢,其中以有髓纤维形式存在的机械感受器阈值较低,对正常生理条件下产生的应力敏感,藉以调节人体脊柱的姿势和活动;而另一类以无髓鞘的C纤维形式存在的伤害性感受器,则具有较高的阈值,仅仅在收到比较强的机械与化学刺激(如创伤、炎症等)时才起反应,这种伤害性感受器可能参与了小关节有关的腰痛发生的过程。电生理研究发现P物质和钙调基因相关肽类神经元在传递小关节疼痛中具有重要作用。此外,在关节囊内层的滑膜皱襞中存在着直径0.2μm并与毛细血管伴行的有髓神经纤维,还有直径0.6~12μm的神经纤维,但不与毛细血管伴行。这些神经末梢都具有伤害性感受器的功能。

图4 腰椎神经根解剖图示

(一)X线平片

可见腰椎小关节退变的表现,正位片上可见小关节增生肥大,骨密度增高;小关节间隙狭窄或消失,关节面模糊不清。腰骶角可增大,同时伴有脊柱失稳、退变性脊柱滑脱、脊柱侧凸等表现。一般不具有特异性。

(二)CT检查

小关节退行性变的主要CT表现有:①小关节增生、硬化、骨赘形成,尤其是上关节突增生;②关节边缘骨赘能改变椎管形状,也能突出到侧隐窝或椎间孔;③软骨下硬化,可见关节面皮质下小囊变或关节面下糜烂呈低密度透亮区;④关节腔狭窄及不规则,这是由于关节软骨广泛或局部变薄所致;⑤关节边缘增生;⑥关节面下囊肿,由滑液囊向内生长或囊肿退化所致,这是退行性小关节病变在CT上最明显的改变;⑦关节内气体,气体进入滑液囊肿内产生特征性CT表现。但在关节周围韧带松弛,关节过度运动而产生的真空现象时也可出现;⑧关节囊或黄韧带近关节处钙化,表现为点状、弧状或指压切迹样高密度影。长度一般不超过10mm;⑨有时还可发现关节内游离体,主要由钙化的软骨碎片所形成;⑩关节内积液,但一般不会压迫邻近神经根;⑪小关节可有脱位或半脱位表现为上下关节突骨性关节面部分或全部对合错位。

(三)磁共振检查(MRI)

MRI表现:小关节退变表现:①小关节软骨退变。以横断面快速自回旋(Fast Spin Echo,FSE) T2WI观察为主,正常关节面软骨为厚薄一致、光滑、均匀一致低信号或中低信号,退变早期表现为软骨面不平整,软骨层变薄,信号不均匀伴点状高信号,后期关节软骨碎裂、缺损,骨性关节间隙变窄或消失。②软骨下骨质增生、硬化,使低信号线增厚、表面毛糙或凹凸不平、有时可见小囊状长T2囊变信号。③关节变形:关节囊松弛可使关节间隙不对称或出现半脱位。当关节面破坏严重和大量骨质增生时,关节失去原来形态,T2WI显示混杂信号结构。④其他相关改变:腰椎小关节囊增厚呈增厚的弧形低信号,关节腔积液于横断面T2WI显示关节腔内或周围弧形高信号,滑膜囊肿或疝,多为以小关节间隙为中心向椎管或前内方突出结节状长T2信号,可压迫到脊膜囊或神经管道的神经根。MRI在显示关节面软骨、关节囊肿胀、滑膜囊肿等方面明显优于X线平片和CT,但对小关节骨性关节面的硬化、破坏及骨赘形成不及CT。

对于小关节综合征的保守治疗包括休息,药物治疗,功能锻炼,腰围支具保护,牵引,按摩,理疗等。

(一)药物治疗

卧床休息是急性期主要的治疗,同时口服止痛解痉剂可缓解和消除腰肌痉挛,非甾体类抗炎药是治疗小关节源性疼痛的一线药物,作为辅助用药也可以缓解腰痛,有时口服激素也可改善症状,有研究表明应用抗抑郁药和肌松药也可治疗小关节引起的腰痛。

(二)关节腔内药物注射疗法

大多数患者均可用此法治疗而获得满意效果。通常在X线透视或CT引导下进行。患者俯卧位,使腰椎的小关节在电视透视屏下正侧位象均可见。定位确定需要注射的小关节,常规消毒后,铺巾,于相应腰椎中线旁2cm处,以压痛点为中心做局部麻醉,选择压痛点最明显处用穿刺针刺入,向深面进针,在透视辅助下,调整穿刺针方向和深度,从小关节下角进入,感到刺入软骨面时稍向后退针,以不同方向透视穿刺针确认在关节腔内,或经穿刺针注入造影剂0.5ml,以显示关节囊形态,并确认穿刺针在关节囊内后,注入1%利多卡因及泼尼松龙10mg混悬液,剩余液用生理盐水稀释至20ml后注射入小关节周围的深部肌肉及韧带,拔针,包扎。见图5。操作完成后,卧床休息3~5天,带腰围并进行腰部锻炼。

图5 CT引导下穿刺

小关节内注射后的严重的并发症和副反应很少见。小关节间隙类固醇滞留所产生的代谢和内分泌作用也未见研究,依据使用量的不同,其抑制下丘脑-垂体-肾上腺轴的时间可以持续4周。很多报道显示关节内注射后可能出现感染,但发生率较少,包括脓毒性关节炎,硬膜外脓肿及脑膜炎。也可见关于脊髓麻痹及穿刺后疼痛的报道。

(三)腰神经后支封闭阻滞疗法

首先要了解掌握根据临床表现选择封闭点,一般是腰神经后支两个分支的体表投影处,用适量1%~2%利多卡因+泼尼松龙10mg,于封闭点内注射,以达到致痛腰神经的阻滞,消除腰腿痛。如需要可于1周后再重复治疗1次。

(四)射频消融

射频消融(radio frequency current ablation)是通过一个小直径的细针头作为射频能量通道,产生可控性热力,从而阻断小关节的神经支配以缓解疼痛。大量非对照性研究的文献显示射频消融可以缓解小关节疼痛,持续缓解率为50%~80%。

射频消融后麻木和感觉迟钝也见报道,但趋向于一过性及自限性。射频过程中烧灼痛发生较少,多由于用电不当,电极绝缘皮破裂及发生装置故障所致。如果操作时电极越过横突滑到腹侧,则有可能灼伤腹侧支。射频最常见的并发症为神经炎(Neuritis),报道发生率小于5%。在一项研究中,肾上腺皮质激素或己酮可可碱被证实可以减轻射频操作后疼痛。

(五)功能锻炼及物理治疗

疼痛慢性期加强腰背肌锻炼和适当有氧训练,腰围或支具保护腰部正确使用腰部力量,防止复发。物理治疗也具有一定作用,牵引可以降低椎间小关节局部应力,减轻症状。症状严重并确因骨赘压迫神经根者,可行小关节部分切除和根管扩大减压术。

(六)手术

对久治不愈、严重影响生活和工作者可行腰椎关节突关节囊和滑膜切除术、关节支神经切断术及后路腰椎融合术来消除疼痛。选择性关节支神经切断是通过微创的方法,切断相关的神经分支,阻止神经冲动的传递以减轻疼痛。后路腰椎融合术是通过小关节的融合来阻止不良应力,以减轻疼痛的症状。近年来,随着腰椎非融合技术的发展,可以通过植入非融合装置,降低作用于小关节的应力从而减轻疼痛。