英文名称 :Instablility of Lumbar Vertebrae

腰椎不稳(Instablility of Lumbar Vertebrae)是慢性腰痛、坐骨神经痛和腰椎术后综合征的重要原因,近年来受到广泛关注。国外资料统计在西方国家约有50%~80%的成人曾患有下腰痛,其中至少有30%的下腰痛患者与其程度不等的腰椎不稳定有关。但是腰椎不稳的定义、诊断标准和治疗方法长期以来一直存在争议,本文重点讨论腰椎不稳诊断和治疗方面的进展。

一、腰椎不稳症的定义

腰椎不稳至今都没有一个统一的定义,主要是因为临床医师、放射医师和解剖学家等都从不同的角度对其进行研究,缺乏统一的标准。1987年Stokes等将下腰椎不稳症定义为“脊柱运动节段刚度下降,导致在生理载荷下脊柱运动节段上产生的位移大于正常的生理范围,从而出现脊柱的畸形、神经症状和不能忍受的疼痛”。Frymoyer等从腰椎疾患的临床观察出发,把腰椎不稳定义为“椎体间的异常活动对脊柱内神经组织产生机械性的刺激,从而引起疼痛或神经功能障碍”。White等把腰椎不稳定义为“在生理负荷下,腰椎不能维持正常对合关系,出现神经功能障碍、严重畸形和致残性疼痛”。进一步说,腰椎不稳提示一种失平衡状态,在此种情况下,脊柱无法提供代偿。Panjabi提出以中性区、弹性区和运动范围作为脊柱的运动参数,运动范围的增大表示脊柱节段的刚度变小。中性区越大,脊柱节段越不稳定。由此,他提出腰椎不稳的定义为:在正常生理负荷下,脊柱稳定系统维持椎体中性区的能力明显降低,从而产生明显的畸形、神经功能障碍和致残性腰痛。但是临床上难以对中性区进行量化。美国骨科医师协会(AAOS,2000年)对腰椎节段性不稳的定义为:腰椎间关节在正常负荷情况下,不能保持生理对合关系,出现超过正常的活动范围及由此引起的一系列临床症状。

虽然腰椎不稳有许多不同的定义,但总的来说其共同特点是在生理负荷下腰椎失去控制异常活动的能力,它意味着腰椎无法实现保护神经结构的功能,可能会导致进一步的损伤而引起相应的临床表现。在这里,我们要重点区分“腰椎不稳”和“腰椎不稳症”这两个概念,前者是有影像学的腰椎节段性不稳而无临床症状,不稳节段的刚度下降、活动度增加,与正常结构相比,不稳的腰椎节段在负荷作用下发生更大的位移;后者是影像学不稳的同时伴有临床症状。

二、腰椎不稳的病因

(一)正常腰椎的解剖结构与生物力学

腰椎的基本结构是椎体。运动节段是脊柱基本功能单位(Functional Spinal Unit,FSU),是由椎间盘和邻近的上下两个椎体、附属的韧带、小关节组成,能显示整个脊柱相似的生物力学性质。五个腰椎椎体和各椎体之间的椎间盘组成了腰椎的基本结构。腰椎的后部结构用来控制腰椎的位置和方向,解剖上椎弓根是连接椎体和椎弓的力学桥梁,横突、椎板、上、下关节突均会合在椎弓根的同一点,后部结构所受应力只有通过椎弓根才能传达到椎体。椎间盘的纤维环和髓核组织,起着椎间负荷的传递作用,在压力和伸展时部分负荷也通过小关节承载,韧带起着限制椎体间活动的作用。

作用于腰椎的合力可以分解为腰椎的轴向压力和平行于椎间盘水平的剪切力。合力可以使腰椎围绕椎间盘内的旋转中心弯曲或旋转。正常腰椎的受力主要产生于重力和肌肉、筋膜和韧带的张力。当人直立时,躯干、头和手臂的重量会对下腰椎产生相当于体重55%的垂直作用力,在体重为70kg的男性就是385N;背肌和腹肌的作用是保护脊柱,维持脊柱于直立位置和防止过度弯曲和轴向旋转,然而,大多躯干肌与脊柱长轴平行,所以当背肌产生保护和拉动脊柱的张力时,也会产生作用于脊柱的很高的压力。因此,背部肌肉的加强对腰椎有很好的保护作用。有人认为在抬举过程中,升高腹内压是一种自肩膀至骨盆的直接的传递负荷方式,从而可以减少对脊柱的压力。

腰椎的椎体承载着大部分的轴向压力,多数的负荷由密集的骨小梁担当;椎间盘的主要功能是从上一个椎体向下一个椎体均匀的传导压力,同时允许椎间的小幅运动。髓核位于椎间盘的中央,为半透明黏性的胶状物质,正常含水量为70%~90%,可以确保作用于椎体的压力均匀分布,其含水量随着退化加重而减少,可以承受的压应力也随之减小。

软骨终板可以作为骨和髓核的缓冲,纤维环的板层结构保持髓核在原位;在上腰椎关节突小关节面是垂直的,下腰椎时变倾斜,下腰椎的关节突关节面可以对抗垂直作用于椎间盘平面压力的20%,而上腰椎只有6%。腰椎的韧带主要有前纵韧带、后纵韧带、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、关节囊韧带、横突间韧带等。棘上韧带和棘间韧带的纤维是融合在一起的,可以看成是一个单位,一起有160N的张力;横突间韧带可以伸长20%,高于其他的韧带,在侧屈中起很大作用;黄韧带是包含了一种胶原纤维和弹力纤维的网状结构,在脊柱完全屈曲时提供13%的抵抗力,张力大约是250~350N;关节囊韧带短而强壮,能抵抗侧屈和前屈,在完全屈曲位提供39%的抵抗力;后纵韧带薄而长,离旋转中心很近,对防止脊柱过度屈曲起很小作用;前纵韧带厚而强,有助于对抗脊柱的伸展。

腰椎的功能性运动包括六自由度运动,其运动范围是一个共同活动量的表现。腰椎承受的载荷很大,由于小关节面的取向,腰椎的轴向旋转运动是很小的,但有较大的屈伸运动。腰椎的屈伸运动范围从上至下是逐渐增加的,其中L5-S1节段屈伸运动最大。除L5-S1节段的侧弯运动和轴向旋转运动较小以外,腰椎节段的侧弯运动和轴向旋转运动是相近的。L4-5、L5-S1节段承受的载荷最大,运动的幅度也最大,其独特的生物力学机制导致了其成为临床上退行性腰椎不稳最好发的运动节段。

(二)腰椎不稳的病因

腰椎的稳定性主要由椎间盘、小关节和韧带共同维持,并由骶棘肌、腰背肌及腹肌等协助增强稳定,以上任一结构病损都可能导致脊柱稳定平衡系统失调,运动节段刚度下降,运动范围异常,导致周围软组织失代偿,引起腰椎不稳定。临床上引起腰椎不稳的病因较多,主要有退变、创伤、先天发育缺陷、肿瘤及医源性等因素。

1.退变性腰椎不稳

这是临床上最常见的类型。人体在长期的生活和劳动中,腰椎发生反复的屈伸和扭转动作,而屈伸剪切及扭转负荷在椎间盘上产生的应力要比轴向产生的负荷大,导致小关节退变和增生。而椎间盘变性、突出及椎间隙高度的下降使维持椎间高度和稳定性的韧带变松软,失去必需的牵张力,最终导致椎体的滑移和动力性不稳。退行性腰椎不稳实际上是椎间盘退行性疾病导致的,与椎弓根崩裂或峡部不连引起腰椎滑脱的患者有本质区别。方国华等随机选择100例腰腿痛病人进行相关性分析,结果说明腰椎不稳与单节段椎间盘退变呈正相关。Stokes等曾采用双相X线摄影技术证实腰椎节段性不稳,尤其是异常耦合活动的发生与椎间盘高度的减低有密切关系。张宏军等研究发现小关节骨关节炎与腰椎节段不稳成正相关,和向前移位不稳有明显的正相关。

2.创伤性因素

创伤性因素在下腰椎不稳症的发病因素中可分为骨性结构的破坏和软组织损伤两种机制。前者主要是外伤引起节段间骨性破坏,腰椎节段的支撑结构失去支架作用,导致后期不稳;软组织损伤包括参与协调腰椎运动节段的肌肉、韧带、关节、椎间盘等。Kummer和Bergmark在其基础研究中已经明确阐述了发生在每个椎体节段的剪切力都是由于腰背部肌肉不对称性收缩所致,说明腰背部软组织的损伤对节段性腰椎稳定性存在着潜在性影响,创伤可以导致后部肌肉肌力的减弱,关节囊的撕裂,韧带的疲劳继之导致丧失后部结构对脊柱的有效支持力。

3.先天发育缺陷和解剖学变异性因素

常见的可能导致腰椎不稳的因素包括:腰椎椎弓根及峡部发育异常(图1);腰椎生理曲度过度前凸;隐形脊柱裂;腰5横突过短;腰骶小关节发育不良等,这些先天性发育异常致生理性连续结构破坏,其生物力学关系发生变化,导致后天节段失稳。

图1 腰椎峡部裂

4.肿瘤性因素

因肿瘤组织侵犯椎体,致椎骨结构的明显破坏;或行脊柱肿瘤组织病灶切除术时,椎骨被广泛切除等均可造成腰椎节段性结构发生异常,载荷分布发生变化,最终导致节段性不稳。有学者报道:当椎体塌陷大于50%;转移肿瘤累及椎弓根、椎体或椎骨后结构全部受累时,均可造成腰椎不稳。

5.医源性因素

腰椎疾患行减压手术,过多地咬除椎间盘、椎板、关节突关节,破坏了更多软组织如黄韧带、关节囊等,腰椎的节段性稳定将受到影响。Dall等认为椎间盘摘除过多会因为破坏前中柱,加上椎板切除减压已经造成的后柱损害,会引起腰椎不稳定,甚至引起医源性腰椎滑脱。Raynor等在标本实验研究中得出结论,在单个脊柱运动节段中,大于50%的双侧关节突切除将会导致不稳。田慧中等的实验研究结果表明,小关节切除时,其轴向移位量平均增加37.5%,椎体平均应变量增加20%~30%,压、扭复合载荷下应变量增加52%,且刚度明显丧失,这些均会引起腰椎不稳的可能。Postacchini认为如需去除直接压迫接触病变神经的关节突,可去除部分上关节突内缘,但至少应保留上关节突外侧的1/3。还有学者对椎板切除与腰椎稳定性的关系进行了研究,实验表明椎板切除时,轴向位移量增加47.2%,压缩时应变值增加33.4%,扭曲和压缩时应变值增加47.0%。朱建平等对腰椎管狭窄症行椎板减压术后远期随访结果表明,切除两个以上椎板和病变节段出现矢状位旋转角度改变与减压节段发生椎间盘再突出和关节突综合征有明显关系。

腰椎不稳是生物体刚度下降而失去最佳平衡的一种状态。退变性腰椎不稳是腰椎退行性病变的表现之一。椎间盘是人体组织中发生退变性改变最早的部位,随着年龄增长,负重和运动负荷加大,不断的磨损和微小损伤使椎间盘厚度变薄,髓核含水量下降,髓核黏多糖减少,弹性及膨胀效能低。纤维环因磨损产生网状变性和玻璃样变性.失去韧性并开始增厚,在此基础上将继发一系列病理性改变,主要是关节突关节和椎体边缘骨赘形成及黄韧带增生肥厚等。许多学者认为椎间盘退变引起前纵韧带松弛,引起不协调的应力并打破了载荷分布原则,进一步导致腰椎节段性不稳。椎间盘任何一种成分的缺陷均可降低单一以及综合运动的稳定。

Kirkaldy-willis将腰椎退变分成三个阶段:第一阶段为功能障碍阶段,属退变早期,受累腰椎平面不能正常发挥功能,病理解剖发现小关节囊韧带松弛,小关节面轻度纤维化,椎间盘显示1~2级退行性改变。生物力学测试发现腰椎刚度下降,在外力作用下出现较大位移。该阶段的临床表现最不典型,放射线检查可发现椎间隙变窄和小关节骨关节炎表现。第二阶段为进一步发展进入失稳阶段,这时受累平面的小关节囊明显松弛,关节软骨严重退变,椎间盘呈2~3级退变,髓核脱水,纤维环向四周膨出。此时病人可有比较明确的临床症状,如腰痛和某些活动时诱发的神经根刺激症状。X线动力摄片发现腰椎受累节段运动增加,并有异常运动形式出现。生物力学显示该阶段较易发生椎间盘突出。第三阶段为再稳定阶段,病理检查显示小关节软骨和椎间盘的进一步退变,椎间盘退变呈3~4级。小关节和椎间盘周围有明显骨质增生,畸形固定,运动节段重新获得稳定。动力X线片显示受累节段运动范围变小,体外力学测试发现腰椎刚度重又增大。该阶段的主要问题是由于畸形固定和骨质增生而造成的椎管容积改变,病人可出现椎管狭窄的临床症状。

(一)静态X线平片

常规腰椎X线摄片对腰椎不稳具有一定的诊断意义,在平片上可见腰椎不稳的征象包括:① 牵张性骨刺(Traction Spur):表现为骨刺位于椎体的前方或侧方,呈水平方向突起,基底部距椎间盘外缘2mm(图2);②脊椎关节病:表现为爪行骨赘或模糊的骨赘;③小关节病变:表现为关节突关节的增生及关节的半脱位;④椎间盘退行性变:表现为椎间盘高度降低(图3);⑤骶骨前移:表现为L5椎体在骶骨上向后滑移≥2mm;⑥退变性脊柱前移:表现为上位椎体在下位椎体上向前滑移>2mm(图4);⑦硬化性脊柱表现;⑧真空现象:表现为椎间隙内出现充满气体的透明裂隙。

虽然这些表现常被用来判断有无腰椎不稳,但有学者研究发现不是所有的症状都与下腰椎不稳密切相关,在诊断时这些表现只是提供一定程度的参考。

图2 L2/3和L4/5间隙牵张性骨刺

图3 L5/S1椎间盘高度丢失

图4 L4退变性前滑脱

(二)动力位X线片

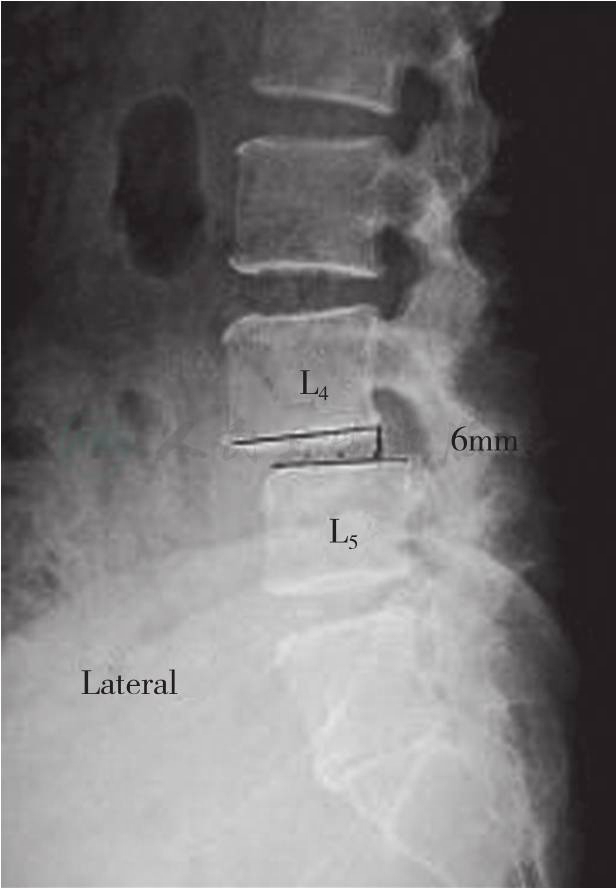

1944年,Knuttson最早描述了运用过伸过屈侧位X线片诊断节段性腰椎不稳,通过X线片测量相应节段椎体的矢状面移位和旋转,这种方法也是目前临床上最常用的方法。Boden等认为测量动态过伸过屈侧位椎体相对移位比静态移位更准确,他发现虽然有42%的正常人至少有一个节段静态移位>3mm,但只有5%的动态移位>3mm。Pitkanen等也发现临床症状与动态不稳的程度相关,而与静态椎体滑脱的程度没有相关性。Iguehi等测量了1090例腰腿痛患者的前屈后伸位X线片L4/5之间前后移位和成角,发现移位≥3mm者JOA(the Japanese Orthopaedic Association)评分明显低于移位<3mm者;椎体间成角绝对值≥10°和<10°的评分没有明显差别,同时伴有移位≥3mm、成角≥10°的患者评分最低。腰腿痛发生率和就诊次数都明显高于其他组。正常人动态椎间角变化平均7.7°,最大可达27°。因此,他们认为椎体的前后移位比成角与症状的相关性更大,同时伴有移位和成角是症状的预测因子。不同的学者选择不同的诊断标准。近年来大家较多采用的标准是矢状面移位>4mm,成角绝对值>10°。

(三)计算机断层扫描(Computer Tomography,CT)和磁共振成像(magnetic resonance Imaging,MRI)

临床上主要通过动态X线对腰椎不稳做出诊断,当合并出现神经损害症状时,应进行CT或MRI检查明确椎管内情况。CT对骨性结构比较敏感,MRI对椎间盘等软组织结构更敏感。腰椎不稳随着发展将出现椎间盘进行性退变及骨赘增生、黄韧带增厚等,CT、MRI可清楚显示骨赘增生、黄韧带增厚及神经受压迫的程度。目前常规CT、MRI为卧位检查,当病变较早或病变较轻时,常规CT、MRI可以没有任何病理发现,必要时可行动态或加压CT、MRI检查,在动力位或腰椎受力时腰椎出现不稳定移位,可以出现常规CT、MRI无法发现的征象,比较腰椎活动或受力情况下CT、MRI的表现是否有变化,对腰椎不稳的诊断更有价值。

Jang等采用动力位磁共振成像(中立位、前屈位和后伸位)评估腰椎的稳定性,使用屈曲位和后伸位节段间的移位程度来判断是否存在不稳,如果节段间的移位超过3mm,则定义为存在不稳。共分析了309例有腰痛的患者,平均年龄42.1岁(16~85岁),结果显示L3~4节段椎间盘退变和黄韧带肥厚同节段间不稳相关,在L4~5节段,Ⅳ级椎间盘退变合并3级关节突关节骨关节炎;2级或3级关节突关节骨关节炎合并黄韧带肥厚;Ⅳ级椎间盘退变黄韧带肥厚的存在提示较高的节段间不稳发生率,在L5S1节段,Ⅲ级椎间盘退变和3级关节突关节骨关节炎比I级或Ⅱ级椎间盘退变合并1级关节突关节骨关节炎有较高的节段间不稳发生率。Hasegawa等采用新设计的测量系统进行术中生物力学评估测定是否存在腰椎不稳,其不稳的定义为中位区(Neutral Zone)>2mm/N,共报告112例腰椎退变患者平均年龄66.5岁(27~84岁),并对术前X线片节段运动范围、椎间盘高度、MRI上Thompson分级及Modic退变类型、轴位CT上关节突关节的外观(形态、开放与否、真空现象和骨赘、软骨下侵蚀、囊肿和硬化)进行多因素回归分析,结果提示关节突关节开放是最强的腰椎不稳预测因素,其次是腰椎滑脱、MRI分级和软骨下硬化。Ahmadi等报告采用脉冲数字电视透视方法来评估腰椎节段间的稳定性。Kasai等报告对80例患者采用便携式术中测定装置进行腰椎不稳的评估,并同术前X线片上椎间角度和滑移距离进行相关分析,结果提示术中平均撑开距离是3.7mm,椎间角度变化和滑移距离同撑开距离的相关系数分别为0.76和0.66,呈明显正相关。说明此装置可简单的用于腰椎不稳的测定,并可为手术决策提供重要信息。

一、腰椎不稳的治疗原则

腰椎不稳症的治疗应该遵循以下原则:①稳定脊柱;②阻止不稳定的脊柱对周围神经组织造成继发性损害;③阻止脊柱不稳定或脊柱畸形的进一步发展;④结合患者的发病因素、发病程度、发病部位及社会因素,选择个体化治疗方案。

二、腰椎不稳的治疗方法

腰椎不稳的治疗包括非手术治疗和手术治疗。由于节段不稳定有自限性,大多数患者经保守治疗可获得较好的疗效,所以应首先进行保守治疗。若保守治疗无效或有明确的手术适应证再进行手术治疗。

(一)非手术治疗

主要适用于症状不重,进展缓慢的腰椎不稳患者,综合各种方法,取得明显效果。包括卧床、腰背肌功能锻炼、佩戴腰围、支具、药物和理疗等,大多数病人经非手术治疗可获得满意疗效。保守治疗应强调腰背肌和腹肌的功能锻炼。

1.卧床休息

可减轻椎间关节和腰背肌的负荷,利于神经及肌肉组织充血水肿的吸收。当急性腰腿痛症状缓解后,则进行规律的腰背肌及腹肌功能锻炼。

2.腰围、支具保护

可增加腰椎的稳定性,减轻症状,既是治疗又可验证诊断,但不宜长期使用,以免发生腰肌萎缩。

3.药物治疗

非甾体抗炎药口服或外用,可消炎和止痛。

4.理疗

如热敷、按摩、电刺激、超声等,可缓解肌肉紧张,减轻脊柱压力,促进炎症吸收,缓解症状。

5.激素封闭治疗

如痛点封闭、小关节封闭、硬膜外封闭等,可消除炎症缓解症状,尤其对急性疼痛。对不适合手术或者需延期手术的患者是有益的。疗效不巩固者不能长时间使用,避免造成血肿、感染、粘连等并发症,增加后期手术难度。

(二)手术治疗

临床上大部分腰椎不稳症经非手术治疗症状可明显缓解,但仍有约20%的患者经非手术治疗无效,需要手术治疗。基于腰椎不稳的病因及生物力学机制,融合与稳定手术应是腰椎不稳的标准术式。融合的目的是防止不稳定节段退变进一步发展,并通过各种术式重建稳定性。手术治疗的方法很多,但关键都是减压和融合固定。

1.手术适应证

腰椎不稳症的手术适应证通常为有对应节段严重的不稳症状,前屈-后伸位X线椎体位移大于4mm或角度变化大于10°,经严格保守治疗症状不缓解或反复发作。Raynor等经动物实验研究后认为,在单脊柱运动节段中,大于50%的双侧关节突切除将会导致不稳。因此,行椎管减压术如果需要切除50%以上的小关节将会引起医源性不稳,也应行植骨融合术。但是选择融合术不能仅凭X线平片的测量,临床上必须存在相应节段不稳的症状或体征。

2.彻底减压

减压主要是解除各种因素对神经组织的压迫、刺激,缓解症状。减压的范围应该包含椎间盘、椎间小关节和黄韧带的处理,即椎管的环形处理。

3.常用融合术式

腰椎不稳的融合手术包括后外侧融合、后路椎体间融合、前路椎体间融合及前后路联合椎体间融合等,同时加用或不用内固定器械。需要注意的是无论采用哪种融合方法,总的原则是在稳定的前提下尽可能减小固定和融合范围。

(1)后外侧融合术(posterolateral fusion,PLF)

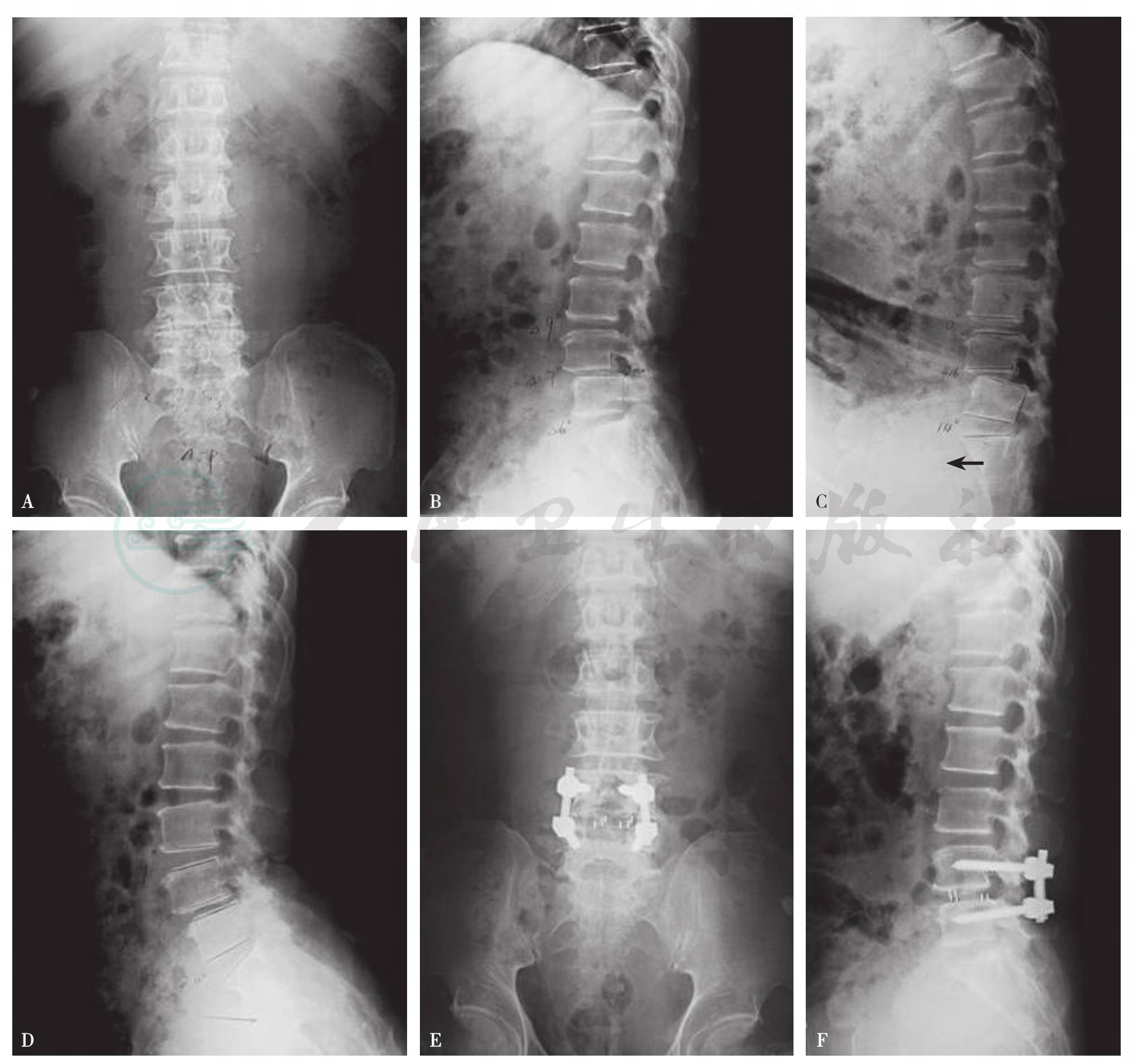

包括横突间融合,棘突椎板间融合,关节突关节融合。该术式具有相对操作简单,损伤小,血管神经并发症少等优点。但融合骨条位于脊柱张力区域,缺乏力学刺激,不融合率较高,且易形成假关节。应用椎弓根螺钉内固定加后外侧植骨融合,可明显提高融合率(图5)。但因前柱缺乏支撑,应力过多集中于内固定物上,易出现内固定失败、腰椎生理曲度的丢失、假关节形成等并发症。

图5 女性,67岁,A.术前正位X线片;B.术前侧位X线片;C.术前前屈位X线片;D.术前后伸位X线片。从前屈与后伸位X线片可以看出L4-L5间明显不稳、滑脱。手术采用后路腰椎管减压(L4-5),内固定及后外侧植骨融合术;E.与F.分别为术后正侧位X线片,L4-L5间滑脱复位,稳定性恢复

(2)后路腰椎椎体间植骨融合术(posterior lumbar interbody fusion,PLIF)

该术式是目前国内应用较广泛的一种腰椎椎体间融合术。PLIF从后路植入融合器,不但能提供腰椎生物力学上的即刻稳定性,而且附加后外侧植骨和后路内固定系统,可以获得腰椎的环形融合。它既稳定脊柱前、中柱,也分载椎体间轴向载荷,又为植骨提供了良好的内环境,同时分散了椎弓根螺钉承担的部分应力,解决了植骨块被吸收、螺钉断裂等并发症(图6)。另外,PLIF经同一切口可同时行椎体间融合术和椎管减压、探查术。但是,PLIF和PLF相比创伤较大,术中需牵拉神经根和硬膜囊,易造成其损伤,手术时间较长,出血量较大。

图6 男性,60岁,A.术前正位X线片;B.术前侧位X线片;C.术前前屈位X线片;D.术前后伸位X线片。从前屈与后伸位X线片可以看出L4-L5间明显不稳、滑脱。手术采用后路腰椎管减压(L4-5),内固定,椎体间(PLIF)+后外侧植骨融合术;E.与F.分别为术后正侧位X线片,L4-L5间滑脱复位,稳定性恢复

(3)经椎间孔入路腰椎椎体间融合术(transforaminal lumbar interbody fusion,TLIF)

从单侧椎间孔入路进入腰椎间隙,完成椎间盘切除、植骨、椎间融合器植入等一系列过程。TLIF也能提供腰椎双侧的前、中柱支撑,并可达到腰椎的环形融合。另外,TLIF手术术中保留了棘突、棘间、棘上韧带的完整,有利于术后椎旁肌肉的早期恢复,缩短了患者的恢复时间。

(4)前路腰椎椎体间融合术(anterior lumbar interbody fusion,ALIF)

ALIF首先由O'Brien提出,现已发展成为一种成熟的腰椎融合技术。ALIF从前方进入椎间隙,能更有效的撑开和恢复椎间隙的高度,避免了损伤神经根和硬膜囊。但是,前方入路常引起腹膜后器官、重要血管的损伤和逆行性射精等并发症,且不能通过一个切口同时行椎体间融合术和椎管减压、探查术。

(5)极外侧椎体间融合技术(extreme lateral interbody fusion,XLIF)

XLIF通过微创技术,经患者腰椎的侧方进入椎间隙,清除变性的椎间盘组织,植入融合器。与传统的融合术相比,其对腰背肌肉和软组织的损害很小,减少了由此造成的慢性腰痛,大大缩短了患者的恢复时间;而且保留了腰椎后方的结构,对腰椎的破坏最小。对于其疗效评价,有待于长期随访。

4.非融合手术的应用

传统观点认为脊柱融合术是治疗脊柱不稳的金标准。需要强调的是,腰椎退变性不稳的正确治疗取决于对构成稳定的各种解剖结构的生物学及生物力学的全面理解,而不应片面的认为只有融合才能恢复稳定。事实上,融合术所获得的稳定是以牺牲脊柱的正常活动功能为代价的,融合术改变了正常的解剖关系。因此,不能恢复生理状态下的稳定。对于腰椎退变性不稳,采用融合治疗目前争议很大,因为在脊柱被融合节段的上、下两端将产生应力集中,又可导致脊柱新的不稳。对于这一问题目前尚无理想对策。为了克服融合术的这些不利方面,近年来,各种脊柱非融合技术相继被提出,希望在保持脊柱运动功能的前提下恢复脊柱的稳定性,但由于其临床应用时间较短,脊柱非融合技术的长期疗效还有待进一步检验。目前临床上有多种可供使用的非融合技术,主要可分为经椎弓根动力固定(Graf,Dynesys,FASS)、棘突间动力固定(DIAM,X-STOP,ExtenSure,Wallis)以及人工椎间盘/髓核置换术。腰椎的人工椎间盘/髓核置换术目前发现长期并发症较多,争议较大。而经椎弓根和棘突间动力固定近年来方兴未艾,但其对腰椎不稳的疗效尚有待进一步检验。

三、腰椎不稳的康复

(一)从退变的角度而言,脊柱稳定性下降是不可抗拒的,退变是一种自然规律,脊柱不稳的预防首先在于病因的预防。

1.首先应保持良好的生活工作习惯,避免长时间低头工作、操作电脑等不良习惯,避免久坐,工作一段时间适当活动锻炼;

2.避免外伤,运动时加强保护,避免不正确的搬运重物姿势;

3.对于有先天畸形及肿瘤、结核等病理因素时,早期诊断、早期治疗,避免后天退变加重疾病发展。

(二)腰椎不稳症的康复

需要强调合理的心理治疗和积极的功能锻炼。心理治疗对于腰椎不稳存在交感神经症状的患者尤为重要,这部分患者好发于中老年女性患者,有时很难与绝经期症状及其他功能性疾病进行鉴别,治疗上也非常棘手,良好的心理治疗往往对治疗效果起到决定作用。