英文名称 :Ossification of ligamentum flavum

黄韧带骨化(Ossification of ligamentum flavum,OLF)最早由Le Double于1912年在一位梅毒患者尸体解剖过程中发现的,Polgar于1920年首次报告了黄韧带骨化的X线表现。黄韧带骨化在欧美文献中仅有少数个案报告,曾被认为是一种少见的病理现象。直至1974年日本厚生省成立专门的研究机构对韧带骨化现象进行深入的研究,以及CT扫描和MRI等影像技术的进步,人们对黄韧带骨化的认识上了一个新的台阶。

黄韧带起自C2~3椎板间隙下达L5~S1椎板间和关节囊部,起自上位椎板前面中部,向下止于下位椎板的上缘和后面,呈叠瓦状连接相邻的椎板和椎间小关节,韧带两侧的外缘与椎间小关节囊融合,构成神经根管的后壁。黄韧带富有伸缩性,最大可伸长35%~45%,缩短增厚可达10%,维持和保护脊柱的稳定与正常生理活动。

黄韧带骨化在颈椎、胸椎、腰椎均可发生,但以胸椎特别是下胸椎最为常见,骨化程度也较重,其次为上胸椎,中胸椎最少。目前临床上,胸椎黄韧带骨化症作为一个独立的疾病综合征已被广泛接受,近年国内对胸椎黄韧带骨化症的相关报道也日益增多。

截至目前,胸椎黄韧带骨化症的确切病因及发病机制仍未完全阐明。一些学者基于病例对照分析的结果认为,该病可能与遗传、退变、局部机械因素、糖尿病、肥胖及微量元素代谢异常等有关,但仍没有一种学说能够完整地解释胸椎黄韧带骨化症的发病机制。多数学者主张胸椎黄韧带骨化症的发生和发展是多种因素共同作用的结果。

(一)全身因素

甲状旁腺功能低下、骨软骨病、糖尿病、氟骨症、肥胖等患者的韧带骨化发病率相对较高。黄韧带骨化还常伴有其他脊柱韧带的骨化,如后纵韧带骨化、前纵韧带骨化和DISH病等,因此黄韧带骨化可能是脊柱韧带骨化的一部分。

(二)局部力学因素

各种使黄韧带的骨附着部分负荷异常增加的因素,都有可能造成黄韧带的损伤,而反复的损伤和反应性修复过程则将导致黄韧带的骨化。

(三)遗传因素

该病在全球各个地区的分布极不均衡,绝大多数的病例报告源于东亚地区,65岁以上的亚洲人群中韧带骨化的发生率可高达20%,尤其以日本人报告数量最多,其次是中国人和朝鲜人,而北美、欧洲、北非、西亚以及南亚等地区仅有个案报告。明显的种族差异提示其发病很可能与遗传因素有关,而在遗传学方面的研究发现XI型胶原的基因异常及某些骨化相关的HLA单倍体基因也参与了黄韧带的骨化过程。

(四)饮食和环境因素

韧带骨化患者的血清雌激素水平增高,绝经后的妇女黄韧带骨化发生率下降。中国人和日本人的高盐少肉的饮食习惯可导致血清中雌激素水平增高,进而刺激软骨细胞的生长,导致韧带骨化。

胸椎黄韧带退变时弹性纤维减少、变性、肥厚,随后出现钙盐沉积和局部钙化。胸椎各节段、左右两侧的黄韧带骨化程度可不一致,关节囊韧带部骨化通常最严重。骨化块的形态不规则,多位于椎管的后侧和后外侧,一般起自椎间关节内侧和上下关节突处,并向椎间孔进展。当韧带骨化增厚达6mm时即可引起病变平面椎管狭窄,直接压迫脊髓的侧后方。

胸椎黄韧带骨化是一个动态演变的过程,从韧带组织演变成软骨组织,继而演变为骨组织,所以典型的胸椎黄韧带骨化在光镜下可见骨化块结构分三层:浅层弹力纤维减少、变性、断裂,胶原纤维大量增生;中间层为移行区是,其内含发育不同的软骨组织和钙化软骨组织,软骨细胞增生活跃,可见钙盐沉着;深层为骨化组织,越接近硬脊膜骨组织越成熟,内表面为坚硬的板层骨。

根据黄韧带骨化的病理学特征,目前多数学者主张其骨化方式为软骨内骨化。Ono等根据病理组织学表现将黄韧带骨化分为成熟型和非成熟型两种类型:成熟型骨化主要结构为板层骨,无编织骨结构,移行区无或仅有少量散在的软骨细胞,韧带区无纤维软骨细胞;而不成熟型骨化即软骨钙化区有编织骨结构,移行区有大量增殖的软骨细胞,韧带区有增殖的纤维软骨细胞。这两种类型的骨化代表了骨化的不同生长阶段,即成熟型骨化静止,体积不再增大,不会对脊髓产生进一步的压迫;不成熟型骨化则会继续进展,体积有可能逐渐增大,从而压迫脊髓。北医三院通过对胸椎黄韧带骨化症的病理改变和影像学进行对照研究,结果发现X线片与病理分型无对应关系,CT表现密度高且均匀、MRI表现无信号的骨化对应病理上的成熟型骨化,而CT表现密度不均匀、MRI表现为等信号或低信号或高信号对应病理上的不成熟型骨化,为临床通过影像学判断骨化的病理类型及发展趋势提供了依据。

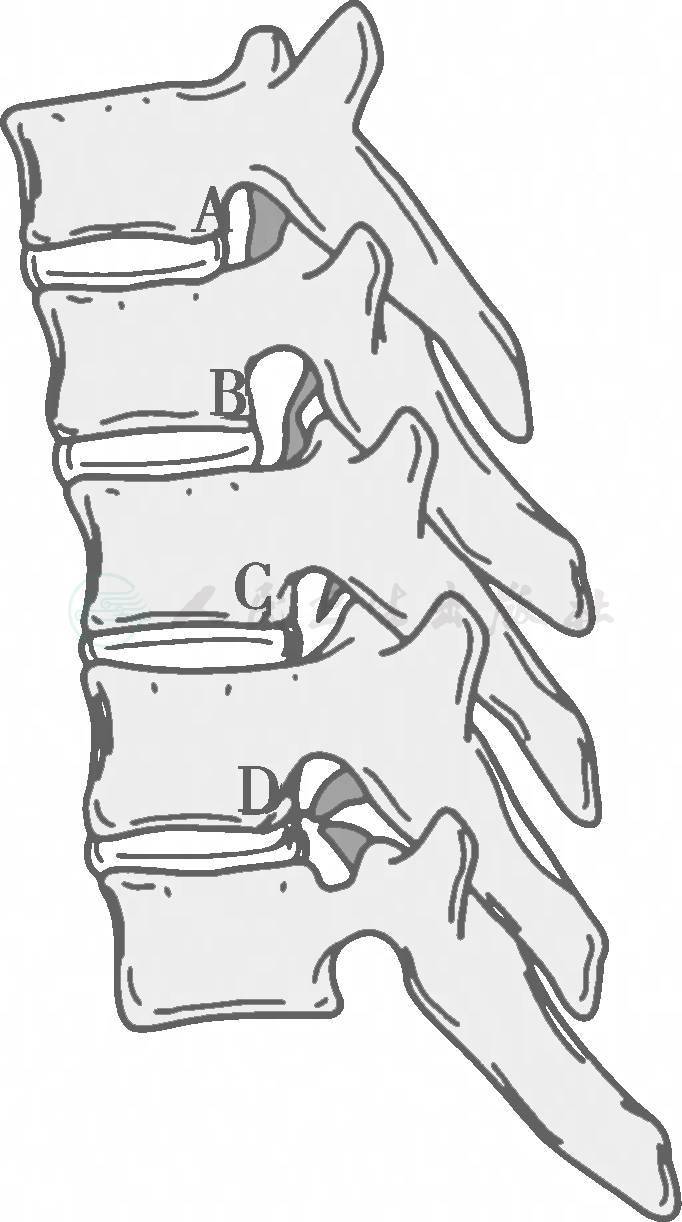

根据骨化块的形态特征可将胸椎黄韧带骨化分为3种类型(图1):①棘状型,表现为黄韧带由上至下,或上下同时由椎板向韧带中间方向骨化,中间部分骨化最迟。棘状型具体还可分为上位亚型、下位亚型和上下位亚型;②板状型,表现为黄韧带原位骨化;③结节状型,表现为黄韧带向椎管内增生肥厚骨化形成占位,压迫硬膜囊,并与其粘连,甚至硬膜囊也发生骨化,与骨化的黄韧带成为一个整体无法分开。

图1 胸椎黄韧带骨化症的形态分型

A.结节状型;B.板状型;C.棘状型-上位亚型;D.棘状型-上下位亚型

而根据骨化病变节段的分布特点,可将胸椎黄韧带骨化症分为3种类型:①骨化局限在2个节段以内者为局灶型;②骨化发生在连续3个或3个以上节段者为连续型;③局灶或连续黄韧带骨化间断分布于各段胸椎,之间存在无骨化节段者为跳跃型。其中,连续型和跳跃型胸椎黄韧带骨化症的各骨化节段的椎管侵占率或脊髓受压程度常常各不相同,在临床诊疗过程中很难准确地判定责任节段或理清各节段分别引起的症状或在全部症状中所占的比例,对选择合理的治疗方案带来挑战(图2)。

图2 胸椎黄韧带骨化症的病变分布类型

A.局灶型;B.连续型;C.跳跃型

影像学检查对于确定胸椎黄韧带骨化症的范围和程度至关重要,是指导手术治疗的重要临床依据。影像学的进展尤其是CT和MRI的出现,极大地提高了胸椎黄韧带骨化症诊断的阳性率。

1.X线平片

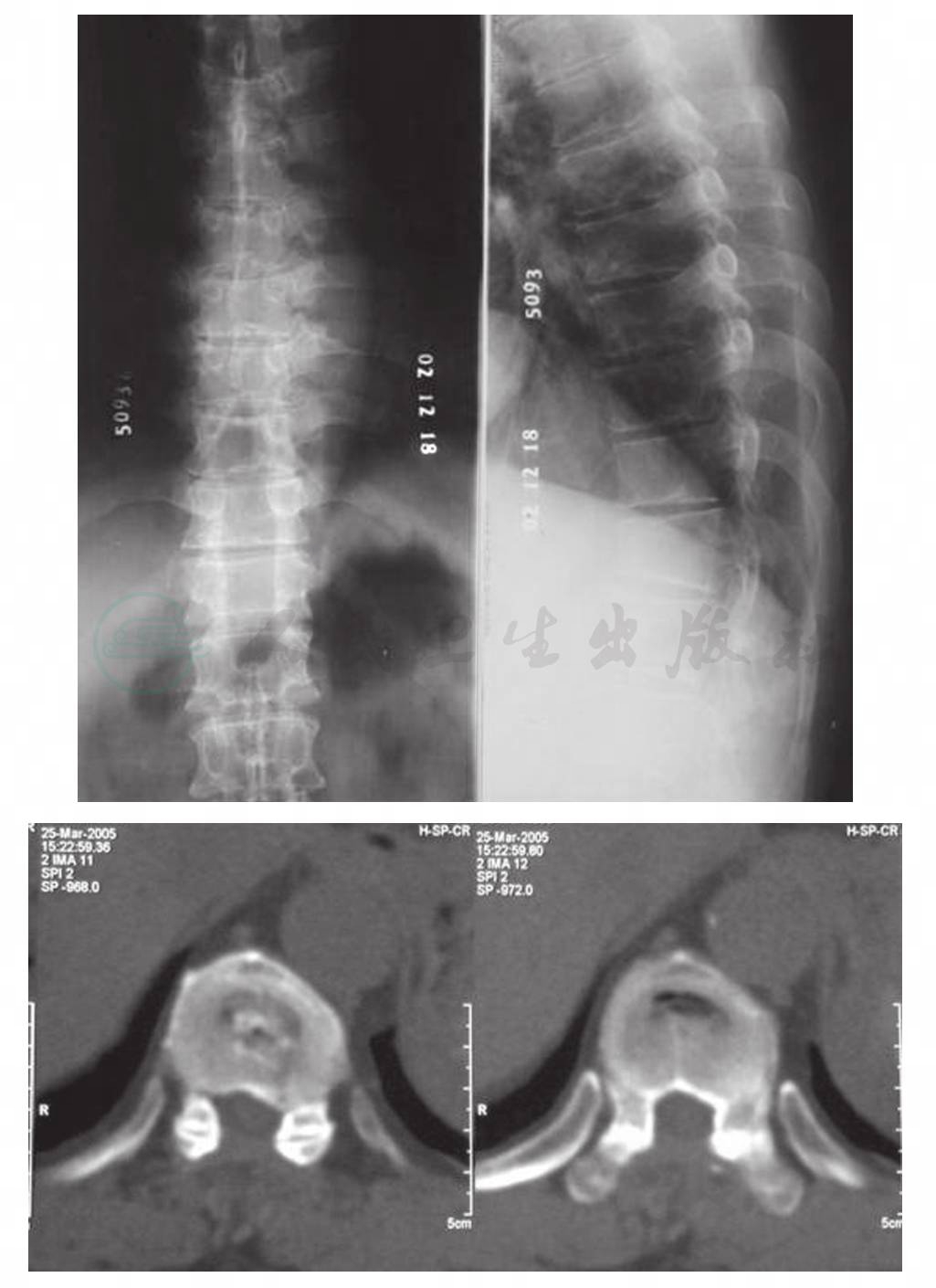

对于胸椎黄韧带骨化症,胸椎正位X线片无诊断价值。一般以胸椎侧位片最容易发现胸椎黄韧带骨化,主要位于椎间孔后缘,表现为椎间孔区的高密度影突向椎管内,其形态可表现为结节状、板状或棘状(图3)。

此外,X线平片还可显示不同程度的退变现象,其范围大小不一,表现为椎弓根短而厚,关节突增生、肥厚、内聚,上关节突前倾,椎间隙变窄,椎板增厚。椎体骨质增生可以很广泛,也可以为1~2节段。

图3 胸椎黄韧带骨化症的侧位X线片

2.椎管造影

以水溶性非离子碘造影剂经腰穿逆行造影,可确定狭窄部位和范围。不完全梗阻时可显示狭窄全程,受压部位呈节段性充盈缺损;完全梗阻时,正位片常呈毛刺状,或造影剂从一侧或两侧上升短距离后完全中断,侧位片呈鸟嘴状,常显示压迫来自后方(图4)。

图4 胸椎黄韧带骨化症的脊髓造影表现

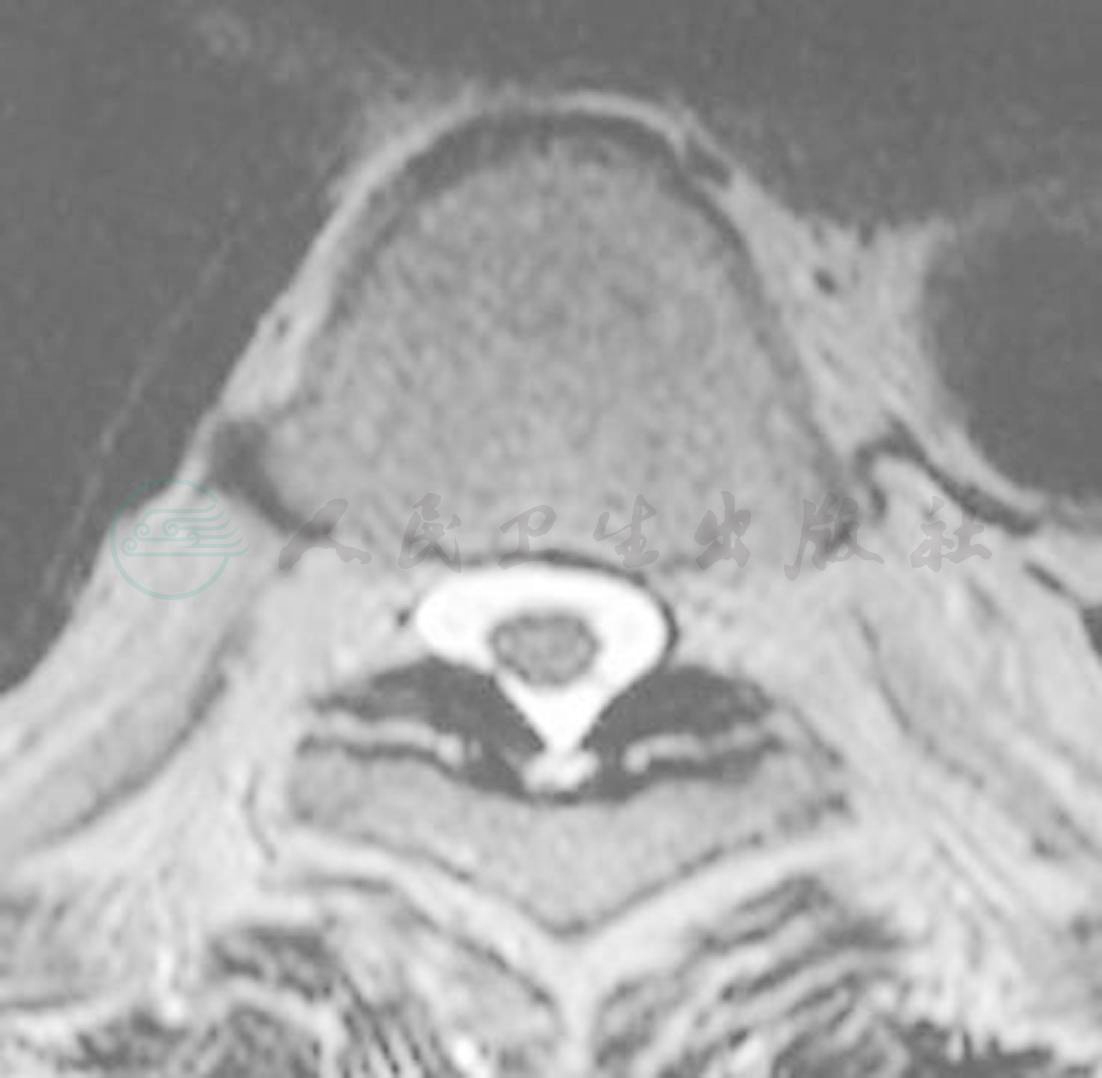

3.CT扫描

CT扫描是也是一种诊断胸椎黄韧带骨化症的理想检查方法,尤其是鉴别韧带退变性肥厚和韧带骨化。典型的黄韧带骨化表现为在双侧椎板前缘呈V形高密度影突向椎管内,双侧骨化可不对称,双侧骨化也可相互融合或与椎板融合,严重时可使椎管呈三叶草或窄菱形(图5)。胸椎CT轴位平扫可清晰地显示骨化块的形态、大小以及内部结构,还可显示椎管的形态,测量椎管侵占率和椎管面积残余率,为临床确诊和决定手术节段提供参考。而应用胸椎CT矢状位重建可以直观地反映胸椎黄韧带骨化的节段、椎管形态以及各节段骨化块与椎体、椎板的位置关系,并对判断有无合并硬膜骨化有一定帮助。

图5 胸椎黄韧带骨化症的CT表现

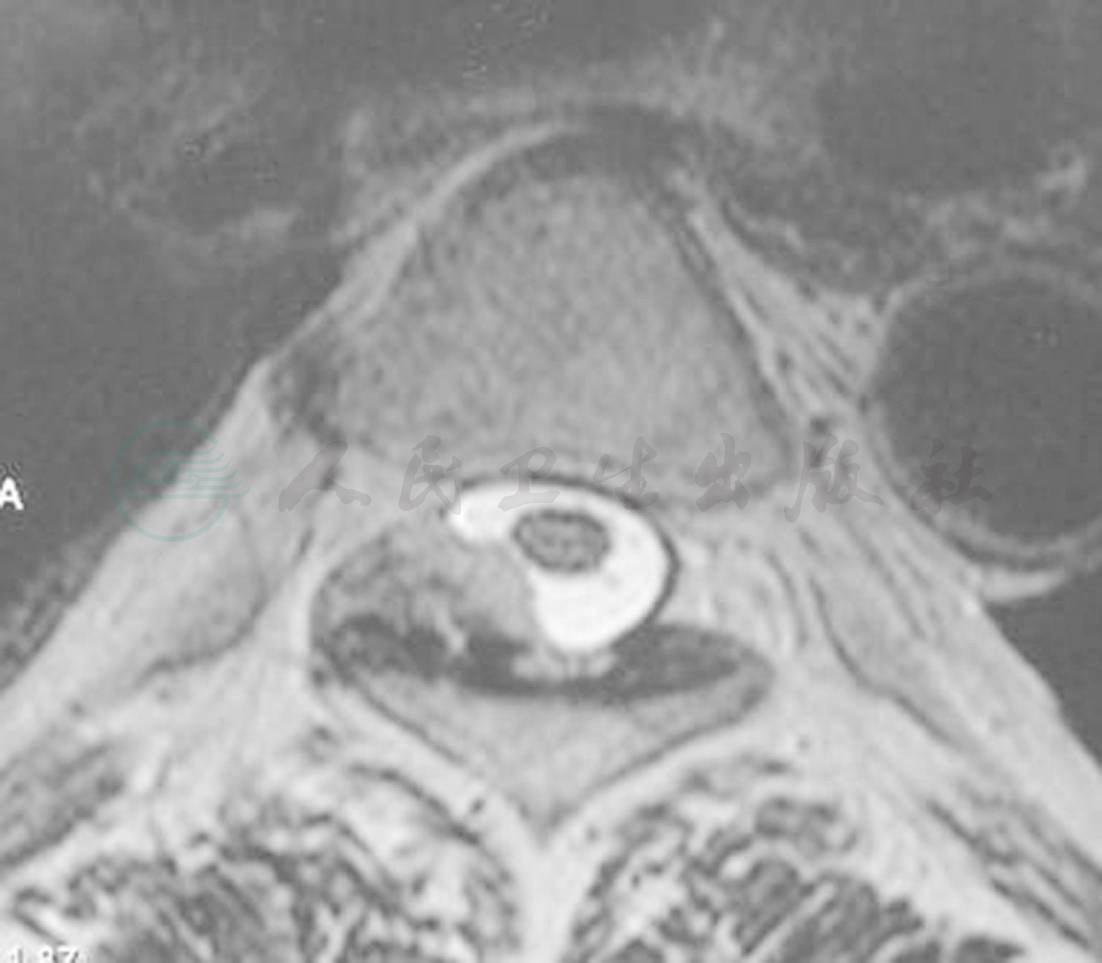

4.MRI

MRI是诊断胸椎黄韧带骨化症的理想检查方法,其优点是视野广泛,全胸椎矢状位MRI平扫可一次性显示所有的病变节段,避免漏诊,同时还可以清晰地显示胸椎黄韧带骨化的位置、骨化块的大小和形态、硬膜囊和脊髓的形态以及髓内信号,为临床诊断提供必要的信息。黄韧带骨化常表现为三角形或半圆形突向椎管内,使硬膜外脂肪移位、连续性中断,脊髓受压形成切迹(图6)。骨化节段的MRI轴位影像可显示骨化块断面的形态、硬膜囊或脊髓断面的形态以及脊髓内部的信号。成熟的胸椎黄韧带骨化症在MRI T2相和T1相影像上均表现为极低信号(图7),而不成熟的胸椎黄韧带骨化症在T2相可表现为(相对于脊髓而言)低信号、等信号或者高信号(图8)。

图6 胸椎黄韧带骨化症的MRI表现,T11~12之间的黄韧带骨化

图7 胸椎黄韧带骨化症的MRI表现(成熟型)

图8 胸椎黄韧带骨化症的MRI表现(非成熟型)

对于无症状的胸椎黄韧带骨化症患者可采用常规的保守治疗,密切观察病情变化,同时避免搬运重物等可能引起胸椎外伤的活动。而如果黄韧带骨化块压迫脊髓,产生症状和体征者应积极尽早手术减压,非手术治疗不但无效反而会延误手术时机,影响手术效果。目前国内外的文献一致认为早期手术治疗是解决胸椎黄韧带骨化症所致脊髓受压的最佳方法。

(一)手术原则

由于胸椎黄韧带骨化症诊断的困难性和复杂性,决定了对胸椎黄韧带骨化的治疗必须兼顾考虑到脊柱其他部位的病变而制订系统的治疗方案,最终才能获得满意的结果。为此,对胸椎黄韧带骨化的外科治疗应掌握如下原则:

1.注意本病与颈椎病、腰椎管狭窄症等疾病的鉴别,确定引发脊髓损害的主要部位,并在此基础上制订手术先后顺序和方案。

2.对于胸椎管黄韧带骨化症,应采用“揭盖式”椎管后壁切除的方法。对于连续型,上下减压应至黄韧带骨化对脊髓无压迫的节段;对于跳跃型,对脊髓构成压迫损害的节段都应切除。

3.行胸椎手术时应避免过多地结扎椎体节段血管,由于T4~10脊髓节段是血液供应薄弱区,负责脊髓血液供给的血管主要为椎体节段血管分支吻合构成的脊前动脉。同时,还应保持较为充分的血容量、避免较长时间的低血压状态,以免造成胸脊髓供血不足。

4.对于合并胸椎间盘突出或局灶性胸椎后纵韧带骨化症者,可行前后路联合入路手术或单纯后路环形减压术;对于合并多节段胸椎后纵韧带骨化症且后纵韧带骨化块较平坦时,可以单纯行后路减压,但须于头尾端各多切除一节椎管后壁以达到充分减压的目的;如果单纯后路不能充分减压,可以选择脊髓腹侧压迫严重的节段有选择性的进行环形减压。

5.对于合并颈椎病者,如果上下肢症状均较严重,原则上先行颈椎减压,二期行胸椎减压;如果下肢症状严重而上肢症状轻微,则可先行胸脊髓减压术。如果黄韧带骨化局限位于上胸椎与颈椎接近,可同期进行颈后路椎板成形术及上胸椎椎管后壁切除术;如果胸椎黄韧带骨化病变部位广泛,可以分期手术,或先解决对脊髓损害重的胸椎或颈椎,二期再解决其余部位的问题。

6.对于合并腰椎间盘突出症或腰椎管狭窄症者,只要没有严重神经根或马尾神经的损害,原则上先行胸脊髓减压。

(二)手术方法

由于胸椎黄韧带骨化症的压迫来自脊髓后方,多主张采用经后方入路进行减压,但单纯的胸椎全椎板切除往往无法达到彻底减压的目的。20世纪80年代以前,主要采取“蚕食样”椎板切除、广泛椎板切除等方法治疗胸椎黄韧带骨化症,效果较差而脊髓损伤发生率高。

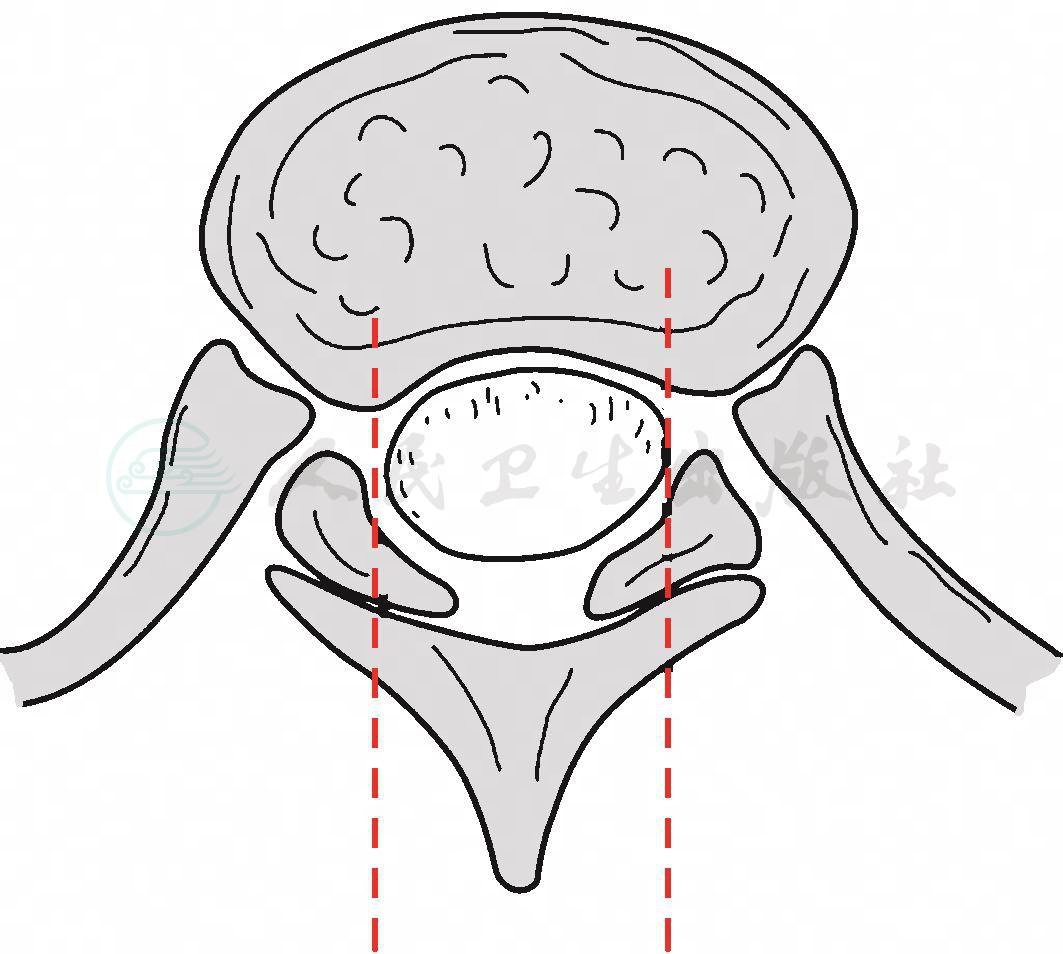

目前,通常采用胸椎管后壁切除减压术和环形减压术来治疗该病,取得了很好的效果。这里重点介绍由北医三院首先提出的“揭盖式”胸椎管后壁切除减压术,该术式是指切除覆盖脊髓硬膜囊的后方结构——棘突、椎板、黄韧带(或骨化的黄韧带)及双侧关节突的内侧1/3~1/2(图9)。

图9 “揭盖式”胸椎管后壁切除术切除范围

1.适应于胸椎黄韧带骨化症压迫脊髓并产生相应临床症状和体征者;其他原因主要来自后方压迫(如椎板肥厚等)的胸椎管狭窄症;胸椎后纵韧带骨化症压迫脊髓并产生相应临床症状和体征者,尤其是超过3个椎体节段的较长节段或较宽的后纵韧带骨化。

2.麻醉气管内插管全身麻醉。

3.体位患者取俯卧位,胸部及双侧髂嵴部垫软枕,腰部稍后弓,腹部悬空。

4.操作步骤

(1)显露:取脊柱后正中入路,显露手术节段的棘突、双侧椎板及关节突至横突根部。先用咬骨钳沿双侧关节突内外缘的中线,由下向上咬出一条骨槽,然后改用高速磨钻逐层磨透椎板全层、关节突及黄韧带骨化,直至硬膜囊侧壁外露。由于双侧开槽处正对硬膜囊侧方,其操作相对安全,不易损伤脊髓。

(2)整体切除:用巾钳夹住下端椎板的棘突,轻轻向后上提拉,切断最下端的椎板间黄韧带,边轻柔提拉,边用神经剥离子分开黄韧带骨化与硬脊膜间的粘连,最后切断最上端的椎板间黄韧带,将椎板连同内侧半关节突及韧带骨化整体切除。再用枪式椎板咬骨切除残余的向内压迫脊髓侧方的关节突及黄韧带骨化。将椎管后壁以“揭盖式”整块提起切除的方法较“蚕蚀”、“漂浮”等方法效率更高,可缩短手术时间,减少出血量(图10)。

图10 “揭盖式”胸椎管后壁切除术后X线片及CT表现

(3)切口闭合及引流:冲洗伤口,于硬膜外放置明胶海绵或皮下脂肪薄片,放置负压引流管,分层关闭切口。

对于少数病人,由于严重骨化的黄韧带与原椎板一起形成“双层椎板”样结构,或关节囊部韧带严重骨化挤入椎管内,或长节段连续韧带骨化,难以做到整块经典的“揭盖式”椎板切除。此时,可用分节段“揭盖式”的方法切除椎管后壁,然后用枪式椎板咬骨钳、刮匙切除残余的关节突及骨化的黄韧带,直至硬膜囊完全膨起。

5.术后处理 术后常规使用预防剂量抗生素。术后引流48~72小时,如24小时内引流量少于60ml可拔除引流管,否则应延长置管时间。拔除引流管后即可下地活动,逐渐增加运动强度。

6.并发症及处理 硬脊膜损伤和脑脊液漏是胸椎管后壁切除减压术最常见的并发症,术中硬脊膜损伤发生率接近30%,而术后脑脊液漏发生率约为21%,其主要原因是骨化块与硬脊膜之间形成致密粘连,甚至发生硬脊膜骨化。术中仔细操作,发现硬脊膜损伤应尽量修补;术后确诊脑脊液漏者,于术后48~72小时拔除伤口引流管并持续俯卧5~7天,脑脊液漏多可治愈。

此外,手术还存在脊髓损伤或神经根损伤、术中病变节段漏切、减压不充分以及术后椎管内硬膜外血肿等并发症,可致术后即刻症状加重,应通过术中仔细操作、术后严密监测,力求避免发生或尽早发现和处理。远期可见切口深部感染、背痛、胸椎后凸畸形等并发症。

7.手术疗效 相比于颈椎及腰椎节段的后路减压手术,该术式的治疗效果较差,可能与胸段脊髓的血液供应较差、脊髓受黄韧带骨化压迫发生缺血、手术时轻微的刺激就可能造成脊髓的永久性损害等因素有关。加之骨化的黄韧带与硬膜发生粘连甚至完全融合,术中容易出现硬膜撕裂、缺损导致脑脊液漏,手术并发症发生率也较高。

对一组82例术后2年以上的胸椎黄韧带骨化症患者进行随访(平均随访时间5年半),结果显示术后优良率为74%,有效率93%,其中术前病程在6个月以内且年龄在60岁以下者的优良率达90%。国内外多位学者的临床研究均证实,术前病程是影响胸椎黄韧带骨化症术后疗效的最主要因素之一,因此对于胸椎黄韧带骨化症继发胸脊髓病的患者,尽早诊断并尽早手术是获得满意疗效的必要条件。对于症状较重、骨化节段较多的病例亦应积极手术治疗,但术前症状轻重、减压节段数目可能不是影响远期疗效的决定性因素。