英文名称 :Thoracic disc herniation

胸椎间盘突出症(Thoracic disc herniation,TDH)在临床上并不多见,尤其是症状性胸椎间盘突出症,其发病率占整个脊柱所有椎间盘突出症的0.25%~0.75%。虽然其发病率低于颈椎病和腰椎间盘突出症等疾病,但该病多进行性发展,致残率较高,手术难度和风险大;此外,其临床表现较为复杂且缺乏特异性,容易造成延误诊断或漏诊。

胸椎退变、外伤、脊柱畸形等是导致胸椎间盘突出的直接原因或诱因,一般认为胸椎间盘突出症是在胸椎间盘退变的基础上发生的,而创伤可能与发病密切相关。但其确切的病因目前尚不明确,多数学者主张胸椎间突出症的发生和发展是多种因素共同作用的结果。

(一)积累性力学损伤

理论上,胸椎间盘突出症可以发生在胸椎的任一节段,但研究发现椎间盘突出以下胸椎为多,T8水平以下约占75%,而T4水平以上则相对较少。这主要与下胸椎为应力集中部位,容易遭受损害有关。胸椎上10节胸椎与肋骨和胸骨一起组成了笼状结构,笼状结构增加了胸椎的稳定性,同时也限制了椎间活动。而笼状结构外的下胸椎因肋骨限制减少,活动度较大,且笼状结构内的脊柱作为一个整体运动,容易使位于胸腰段结合区的下胸椎处于应力集中,使其容易遭受较强的应力作用,进而产生急性或慢性的椎间盘损伤。此外,在上中胸椎区域的胸椎间盘突出症发病率男性与女性类似,而在下胸椎区域的胸椎间盘突出症发病率男性明显高于女性,这可能与男性在工作和生活中常常承受重体力劳动引起的力学损伤有关。

(二)慢性退行性变

临床研究表明,胸椎间盘突出症好发于中老年,90%患者的发病年龄在30~70岁之间,平均年龄为51.4岁,一般病史较长,逐渐加重,部分患者合并颈椎、腰椎间盘突出,尤其是下胸段椎间盘突出症患者更为常见。该病通常合并胸椎椎体后缘骨赘、小关节增生和脊柱韧带肥厚等脊柱退变因素,这些特点与慢性退行性变一致。病理学研究发现,胸椎间盘突出与颈椎间盘突出一样,也是在椎间盘退变的基础上发生的。一般椎间盘内钙化的胸椎间盘突出常常有临床症状,但这很难解释为何上胸椎椎间盘突出极为少见。

(三)创伤

研究发现50%的胸椎间盘突出症与创伤密切相关。当纤维环急性损伤时,脊柱屈曲和扭转负荷的结合力可致后部髓核突出。而在临床工作中,真正能追问出有创伤史的病例极少,因此对于创伤是否真正参与了胸椎间盘突出症的发病尚存在着争议。临床上对于创伤往往只注意到椎体的骨折,而容易忽视椎间盘髓核和终板的损伤情况。终板发生损伤后,从椎体到椎间盘的营养通路受阻,椎间盘的营养障碍进一步加剧了椎间盘退变的过程,加上原有椎间盘纤维环部分损伤或后纵韧带断裂,容易导致椎间盘突出。

(四)脊柱后凸

脊柱后凸可引起胸椎间盘突出,尤其是后凸畸形的顶点部位容易出现髓核脱出压迫神经的现象。近期的研究结果表明,胸椎间盘突出症与休门病(Scheuermann)及不典型休门病之间存在明显的相关性,而休门病即为青年性脊柱后凸。该研究发现,胸腰段椎间盘突出相应及邻近节段的脊柱后凸角度显著大于正常人群,这可能导致局部应力增加,加速椎间盘的损伤。脊柱后凸时,脊髓通常移向前方,此时若合并椎间盘突出,则更容易产生或加重对脊髓的压迫。此外还有研究发现,椎体发育欠佳、椎体楔形改变、骺环破坏、后缘离断,很可能导致脊柱后凸并加速椎间盘的退变,但脊柱后凸与椎间盘突出发生的先后关系尚不能确定。

由于胸椎椎管相对较小,脊髓在椎管内的缓冲间隙也小,胸椎生理后凸使脊髓前间隙相对较小,因此程度较轻的椎间盘突出即可产生压迫。胸椎间盘突出后,椎间盘本身及其邻近的组织结构均可发生各种继发性病理变化。

正常椎间盘没有血管组织,其营养供应主要通过两个被动途径扩散而获取:一是终板途径,即椎体内血管的营养物质通过骨髓腔-血管-软骨终板面扩散到椎间盘,营养髓核与纤维环内层;二是纤维环途径,即纤维环表面血管营养纤维环外层。软骨终板既具有屏障功能,又有营养中介作用。椎体骨-软骨终板-椎间盘界面的通透性决定于软骨终板与椎体之间血管的多少。软骨终板硬化、钙化、增厚后导致椎间盘血供减少,同时妨碍废物的排除,使乳酸浓度升高,pH值降低,加速细胞凋亡或死亡,并形成恶性循环,导致基质降解。终板内软骨细胞可以合成髓核基质,产生黏多糖,软骨终板钙化减少了终板为髓核产生的黏多糖,使髓核含水量降低,导致椎间盘进一步退行性变。同时,基质降解酶在椎间盘变性中发挥着重要作用,影响着基质的合成和破坏平衡,这一调控基质代谢的酶系统包括:金属蛋白酶、蛋白多糖酶、弹性蛋白酶、金属蛋白酶组织抑制因子等。在发生变性的椎间盘中蛋白多糖含量逐渐下降,水含量明显降低,胶原类型发生转换。此外,炎症物质、细胞因子既是椎间盘发生变性的病理产物,又是进一步促进其退行性变,参与椎间盘发生突出并产生临床症状。

胸椎间盘突出可通过对脊髓的直接压迫以及影响脊髓的血供和静脉回流而产生一系列症状,由于胸段椎管间隙小,胸脊髓血供差,胸椎间盘突出所造成的脊髓损害往往较为严重,其病理改变可由间盘组织或后方皱起的黄韧带直接压迫而造成。而胸椎间盘侧方突出可直接压迫神经根,中心型突出亦可向后压迫推移硬膜囊牵拉神经根,神经根受椎间盘组织的直接压迫或神经根受牵拉导致炎症反应,出现根性疼痛。

影像学检查是确诊胸椎间盘突出症的主要方法之一,常见的影像学检查方法对胸椎间盘突出症诊断的正确率差距较大。常规的胸椎X线平片对该病的诊断缺乏特异性,而脊髓造影、CT扫描及磁共振成像(MRI)则相对较高。

(一)X线平片

X线平片若显示有椎体后缘离断、显著骨赘、椎间盘钙化、脊柱后凸或休门病样改变,对诊断胸椎间盘突出症有提示意义。相对于颈椎和腰椎间盘突出症,胸椎间盘突出症合并椎间盘钙化的几率要多一些,约占胸椎间盘突出症的50%,这是其影像学的一个特点。

(二)脊髓造影(myelography)

脊髓造影的准确性要比胸椎X线平片高得多,但其敏感性仍较低,不足70%。目前采用水溶性非离子碘造影剂经腰穿逆行造影,小的椎间盘突出可表现为轻至中度造影剂充盈缺损,大的椎间盘突出表现为造影剂中断。但对于有些外侧型椎间盘突出,脊髓造影不能发现明显异常,易于漏诊,文献报道脊髓造影的漏诊率超过30%。

(三)CT扫描

由于胸椎管内脂肪组织较少,极少量的脂肪组织仅限于椎管背侧和椎间孔内,胸椎单纯的CT扫描对硬膜囊前方显影不满意,不易发现突出的椎间盘(图1)。结合CT脊髓造影(CTM)则可清晰地显示脊髓受压程度和椎间盘突出的类型,普通脊髓造影不能发现的外侧型突出也能清晰显示。CTM的敏感性及特异性可与MRI相媲美,但缺点在于该检查为有创性操作,尤其是需要医生划定较为明确的检查部位、进行多节段的横断扫描,否则容易漏检。

图1 胸椎间盘突出症的CT表现,椎间盘突入椎管内,严重钙化

(四)磁共振成像(MRI)

MRI的优势在于该检查本身无创,结合矢状面和横断面图像可更加精确地评价突出的椎间盘及对脊髓压迫的程度,同时可以了解有无脊髓变性,还有助于发现脊柱较大范围内多发的椎间盘突出,并与其他一些神经源性肿瘤相鉴别(图2)。

图2 胸椎间盘突出症的MRI表现,T9~10椎间盘突出,胸段脊髓严重受压变形

一、非手术治疗

对于发病早期、症状较轻、无严重神经损害或锥体束征的患者,可以采用非手术治疗。具体措施包括卧床休息、避免过度负重和剧烈活动、避免外伤、减少脊柱的轴向载荷、限制脊柱的反复屈伸活动、佩戴胸腰骶支具等;同时配合应用非甾体类抗炎药物(NSAIDs)控制疼痛症状,还可进行热敷等。

对于青少年胸椎间盘突出症,椎间盘钙化后部分可以吸收,而中老年一般钙化不容易吸收,可根据病变的严重程度选择非手术治疗。轻微疼痛且药物治疗有效的患者可进行定期随访,如果症状继续发展或加重,则应建议手术治疗。

二、手术治疗

(一)手术适应证

对于以下情况可采取手术治疗:①经非手术治疗3个月症状无缓解或加重;②症状发展迅速;③肌力减退、肌肉萎缩;④括约肌功能障碍;⑤影像学证实椎间盘突出巨大,脊髓压迫明显,虽然症状轻微,也可考虑手术治疗。凡出现脊髓压迫症状患者原则上应尽早手术治疗,在手术切除突出胸椎间盘的同时,应刮除椎体后缘的增生骨赘达到充分减压。

鉴于胸段脊髓特有的解剖学特点,该节段的手术风险相对较大。因此选择最佳的手术途径、尽可能减少对脊髓和神经根造成的牵拉刺激,显得格外重要。具体而言,手术途径的选择主要取决于以下几个方面内容:椎间盘突出的节段、突出的病理类型、与脊髓的相对关系以及术者对手术方式的熟悉程度等(表1)。总的来说,手术途径可分为前路和后路两大类。前路包括侧前方经胸腔途径、经胸腔镜途径、经胸骨途径以及经内侧锁骨途径;后路包括侧后方经胸膜外途径、经肋横突关节途径、后正中经椎板途径及经椎弓根途径。

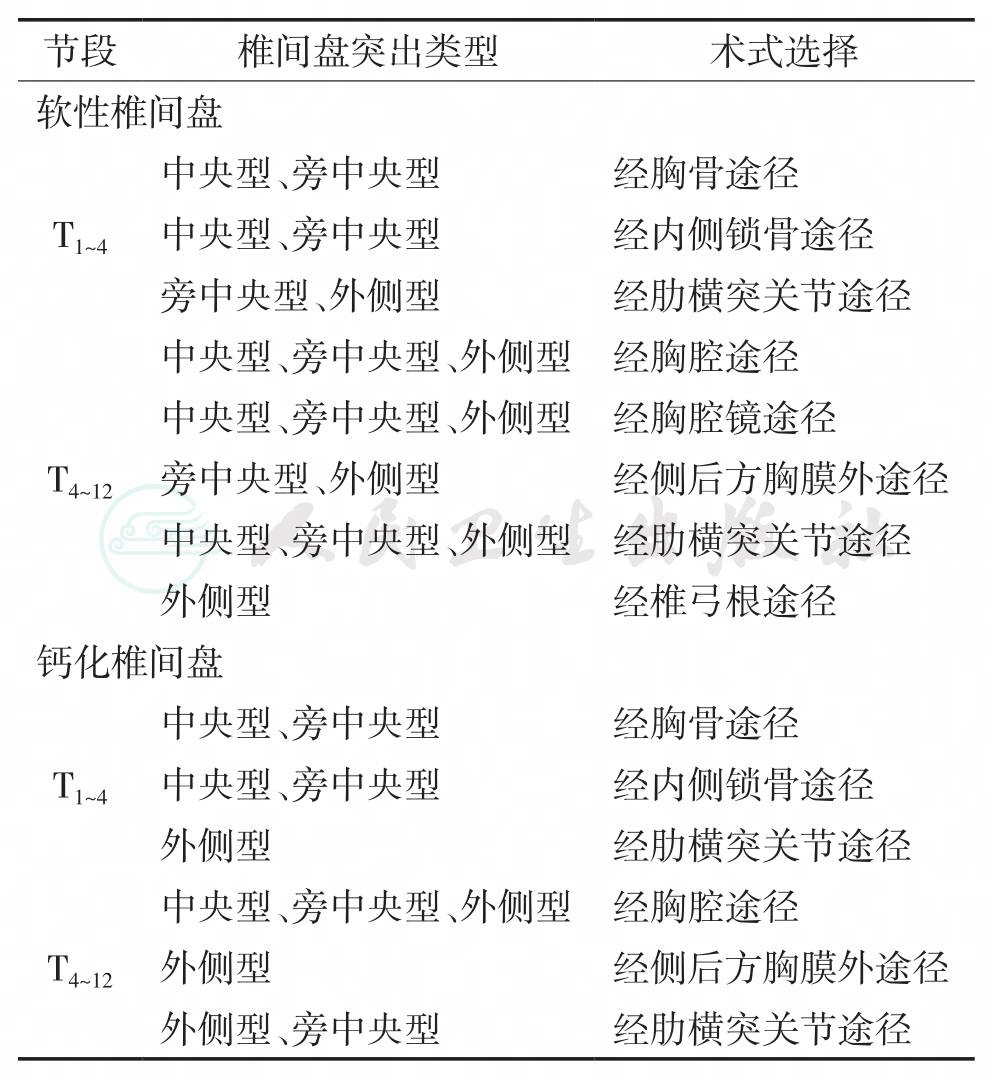

表1 胸椎间盘突出症不同情况下的术式选择

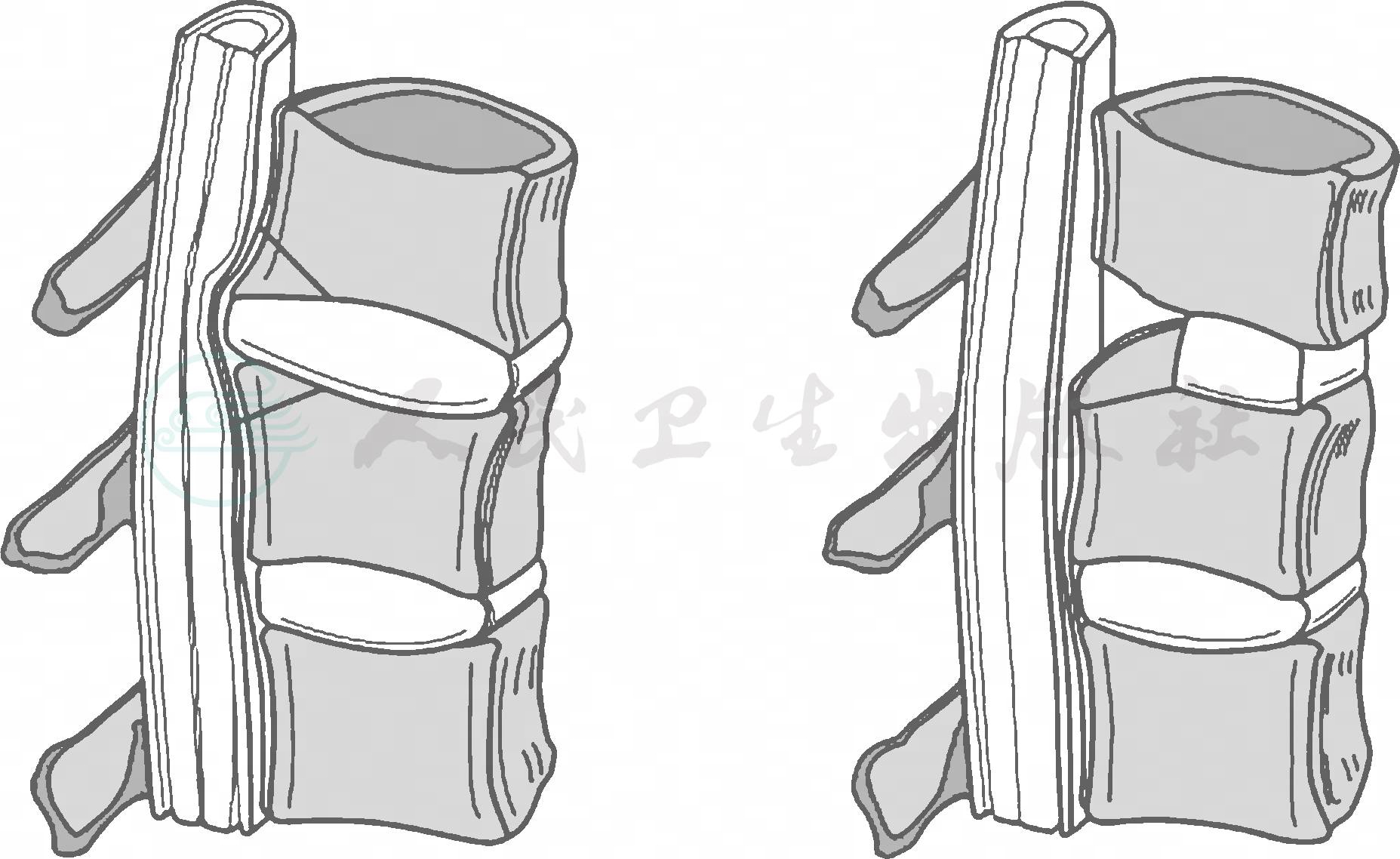

(二)侧前方入路胸椎间盘切除术

该手术入路包括经胸膜腔和经胸膜外两种方式,两种术式大体相同,均为目前临床上最常被采用的术式(图3)。前者具有术野开阔清晰、操作方便、对脊髓无牵拉、相对安全等优点,而后者较前者创伤干扰小且术后无需放置胸腔闭式引流管。

图3 侧前方入路胸椎间盘切除术

1.适应证

广泛地适用于T4~12的胸椎间盘突出症,尤其是在切除中央型椎间盘突出及伴有钙化、骨化时,优点更为突出。

2.相对禁忌证

对于位置比较靠上的胸椎间盘突出者无能为力,对于椎间盘进入椎管或嵌入脊髓的患者手术摘除困难。由于开胸手术对患者的生理功能干扰较大,因此年龄小、全身状况比较差、心肺功能不好的患者不宜使用该术式。

3.麻醉

气管内双腔插管全身麻醉。

4.体位

患者取侧卧位,为避免对下腔静脉和肝脏的干扰,建议从左侧行切口进入。

5.操作步骤

(1)切口

通常沿比拟切除椎间盘高两个节段的肋骨作切口进入。

(2)显露

按常规胸椎和胸腰段的显露方法进行显露,切开胸膜壁层并向前推开,电凝烧结拟切除椎间盘相邻两椎体节段血管,剥离椎前筋膜至椎体前缘,并填塞纱条止血,同时将椎前大血管推开予以保护。

(3)手术要点

1)手术定位

确定正确的手术节段至关重要,直接影响到手术的成败。确定方法包括参照所切除的肋骨和对应的椎节来确定正确的手术节段,还可进行术中透视或拍片,根据L5~S1、T12或C1~2影像标志来进行手术定位。通常需将上述方法结合起来进行推断,有时尚需根据局部的解剖学特点,如某一椎节的特殊形态,骨赘大小或局部曲度情况等,结合术中所见进行多次反复推断。尤其是存在移行椎的情况下,更应提高警惕。

2)节段血管的处理

于胸椎椎体侧方,颜色发白的隆起处为椎间盘,凹陷处为椎体,可见节段血管从椎体中部横行经过。用长柄15号圆刀纵向切开覆盖于其上的壁层胸膜,以小“花生米”样纱布球将其向两侧推开。用直角血管钳分离结扎切断节断血管,或直接以尖镊夹持电灼处理。

3)切除椎间盘组织

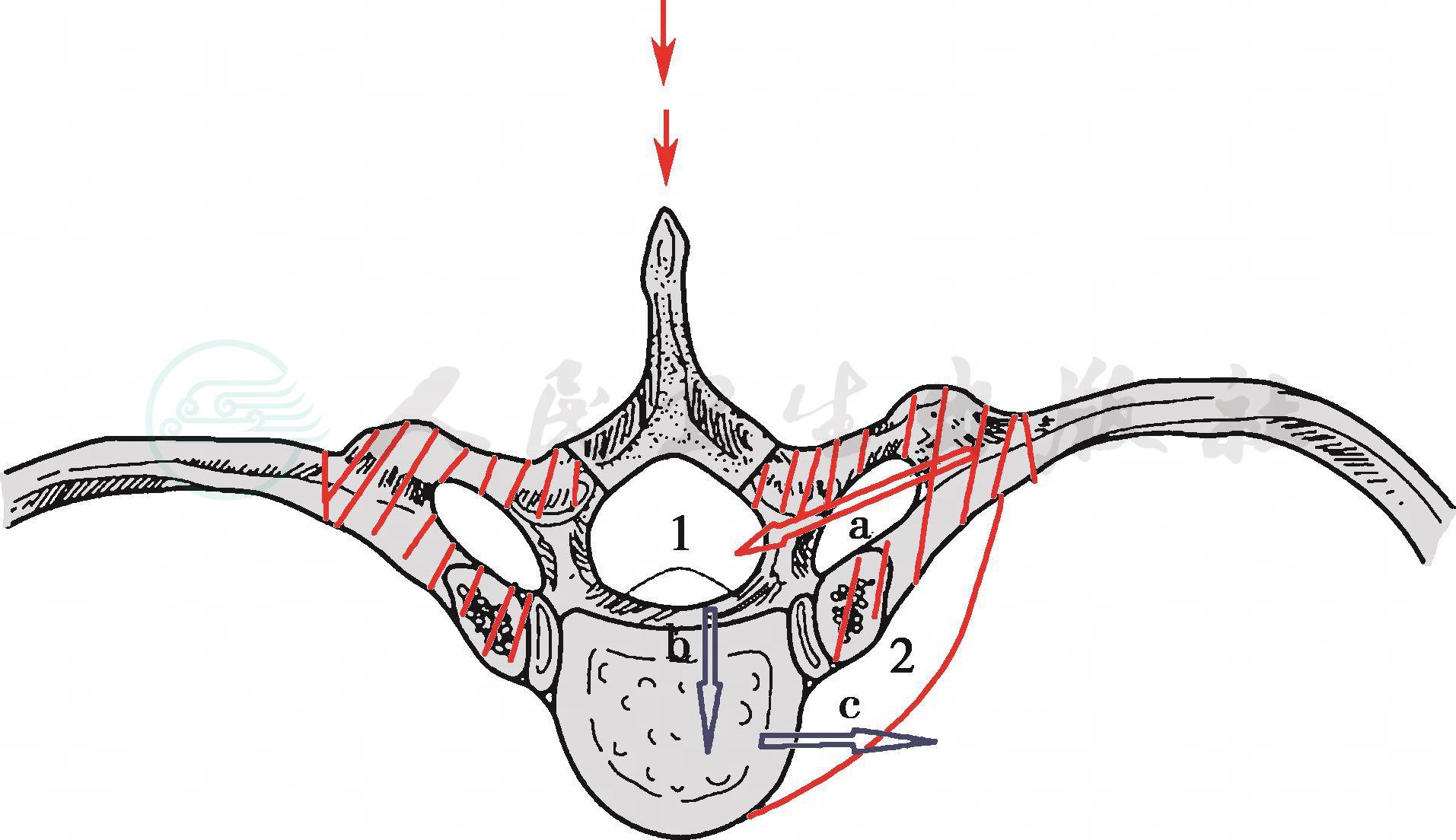

图4 胸椎间盘突出症的减压范围示意图

先切除椎间盘及软骨板大部,然后使用长柄窄骨刀楔形切除相邻的椎体后角,即上位椎体的后下缘和下位椎体的后上缘(图4),深达椎管对侧壁,然后逐层由前向后切削至接近椎体后缘。用神经剥离子探及椎体后壁及椎间盘后缘,以引导用骨刀切骨的方向和进刀深度。于椎间盘纤维环在椎体上、下附着点以远切断椎体后壁,用窄骨刀或配合应用长柄刮匙,将部分椎体后壁连同椎间盘组织由后向前撬拨切除或刮除,用刮匙刮除残存椎管内的椎间盘或骨赘,直至胸脊髓前部硬脊膜囊完全清晰地显露出来。也可以先咬除椎弓根,显露出硬脊膜囊和椎体后壁,再用刮匙由后向前逐步将椎间盘刮除。

4)植骨融合和内固定

椎间盘切除和胸脊髓减压后,是否需要同时行椎间植骨融合和内固定尚存在争议。考虑到为了早期进行康复功能锻炼、提高植骨融合率及避免椎间隙狭窄带来的远期问题,建议同时行椎间融合和内固定。

(4)切口闭合及引流

经胸膜途径或经胸膜外途径但胸膜已破者,均须放置胸腔闭式引流,常规方法逐层缝合伤口。

6.术后处理

术后常规使用预防剂量抗生素;密切观察胸腔引流量和性状,若24小时内引流总量少于60ml时,拍摄胸片核实无误后可去除胸腔闭式引流管。术后7天复查胸椎X线平片了解椎间植骨和内固定情况,并开始下床活动。

7.并发症及处理

(1)术中出血

若为节段血管出血,需立即重新予以结扎或电灼止血;若为椎管内静脉丛出血,可填以明胶海绵压迫止血;若为骨壁渗血,则可用骨蜡涂抹进行止血。

(2)术中硬脊膜破裂、脑脊液漏

若裂口较小,可填以明胶海绵;若破损较大,则应尽可能地进行缝合修补(6-0尼龙缝线),有时需扩大骨性结构的切除,以便有足够的空间修补硬脊膜。

(3)术中脊髓或神经根损伤

术中应仔细辨认和松解神经粘连以减少神经损伤。一旦发生神经损伤,可予以脱水、激素和神经营养药物,术后积极进行有关康复功能练习。

(4)肺部并发症

诸如术后气胸、胸腔积液或乳糜胸等,可行相应的处理。

(三)经胸腔镜胸椎间盘切除术

该术式是使用电视辅助胸腔镜技术(VATS)经胸腔达到病变椎间盘,进行椎间盘切除的微创手术方法,适用于T4~12的软性胸椎间盘突出,而对于椎体后缘骨赘增生明显者不宜采用。

该术式术野清晰、创伤小、并发症少且术后恢复快,同时又避免了因开胸带来的一些生理功能的紊乱和术后胸腔感染。但其对手术技术要求苛刻,在剥离胸膜尤其是左侧前胸壁胸膜时容易导致胸膜破裂、术后可能导致胸膜外积液等,故一定要积累了较丰富的切开手术和腔镜下操作的经验方可应用。

(四)前路经胸骨或内侧锁骨胸椎间盘切除术

对于T1~4胸椎间盘突出,经后方或经后外侧入路损伤脊髓的风险极大,只有经前方入路切除椎间盘。对于颈部细长患者,采用低位颈前右侧切口有可能显露出T1~2椎间盘并切除;对于消瘦患者,有可能采用经胸腔经椎体前外侧入路显露T3~4椎间盘并切除;其他术式难以显露的T1~4胸椎间盘突出只有采用经胸骨或内侧锁骨途径切除。但因该术式显露复杂、创伤大、术野深在,只应在专门的脊柱中心开展。

(五)后路椎板切除减压胸椎间盘切除术

经椎板切除途径是脊柱外科领域非常经典的一种术式,遗憾的是若试图从后方行胸椎间盘的切除,则术中势必通过对脊髓的牵拉才能使椎间盘切除得以实施和完成,当遇到中央型或钙化的椎间盘突出,此操作常常造成脊髓损害的进一步加重。以此术式来治疗胸椎间盘突出症,术后患者的神经损害加重比例高达50%以上。因此,目前认为选择该术式治疗胸椎间盘突出症具有高度的危险性,临床上已渐被淘汰。

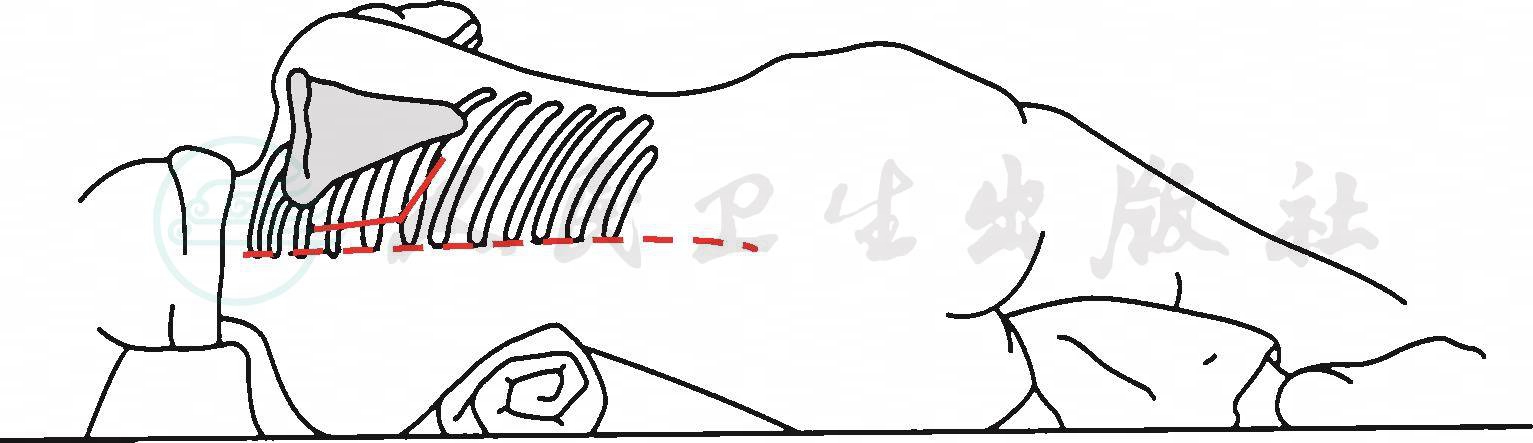

(六)侧后方入路经肋横突关节椎间盘切除术

该术式为侧后方入路经胸膜外的一种显露方法,其优点是不受部位的限制,手术过程中影响胸腔的机会很小,而且对心肺等组织的影响很小,可广泛地适用于T1~12的外侧型胸椎间盘突出症。但对于中央型和旁中央型的胸椎间盘突出症,由于术野和视野角度的限制,不如经胸腔途径宽敞和直接,若要彻底切除椎间盘则很难避免不对脊髓造成牵拉和干扰,即存在着损伤神经的风险,而且手术有胸膜破裂的可能,故不建议选用此术式。

1.麻醉

气管内插管全身麻醉。

2.体位

患者取侧卧位,患侧朝上,对侧胸部垫枕。

3.操作步骤

(1)切口

根据胸椎间盘突出症的突出节段不同,所取皮肤切口略有变化。通常为脊后正中线旁开2~3cm的纵切口;若突出节段在T7以上,其切口远端应拐向肩胛骨的下缘顶点并向前上(图5)。

(2) 显露

使用电刀切开上方的斜方肌和菱形肌,切开下方的斜方肌外侧缘及背阔肌内侧缘,此时便可见到清晰的肋骨。将椎旁肌牵向背侧进而显露肋横突关节和横突。切开肋骨骨膜,并沿其走向行骨膜下剥离接近肋横突关节处。切断肋横突间的前、后韧带,然后将该段肋骨和横突分别予以切除。上述操作始终在胸膜外进行。通常需在椎体水平结扎肋间血管,并可借助肋间神经的走行来确定椎间孔的位置。撑开器撑开肋骨,用“花生米”或骨膜起子将胸膜壁层及椎前筋膜推开,使用拉钩将胸膜和肺牵向前侧,显露出椎体的侧方。将椎旁肌向背侧进一步剥开,显露出同侧的椎板。将同一侧椎板、关节突切除后,即可显露出突向外侧或极外侧的椎间盘,小心剥离硬脊膜与突出椎间盘之间的粘连,切除突出的椎间盘组织。冲洗伤口后,用明胶海绵覆盖硬脊膜囊。

图5 侧后方入路经肋横突关节胸椎间盘切除术

(3)切口闭合及引流

留置伤口负压引流管,常规方法逐层关闭伤口。

(七)经后方极外侧入路胸椎间盘切除术

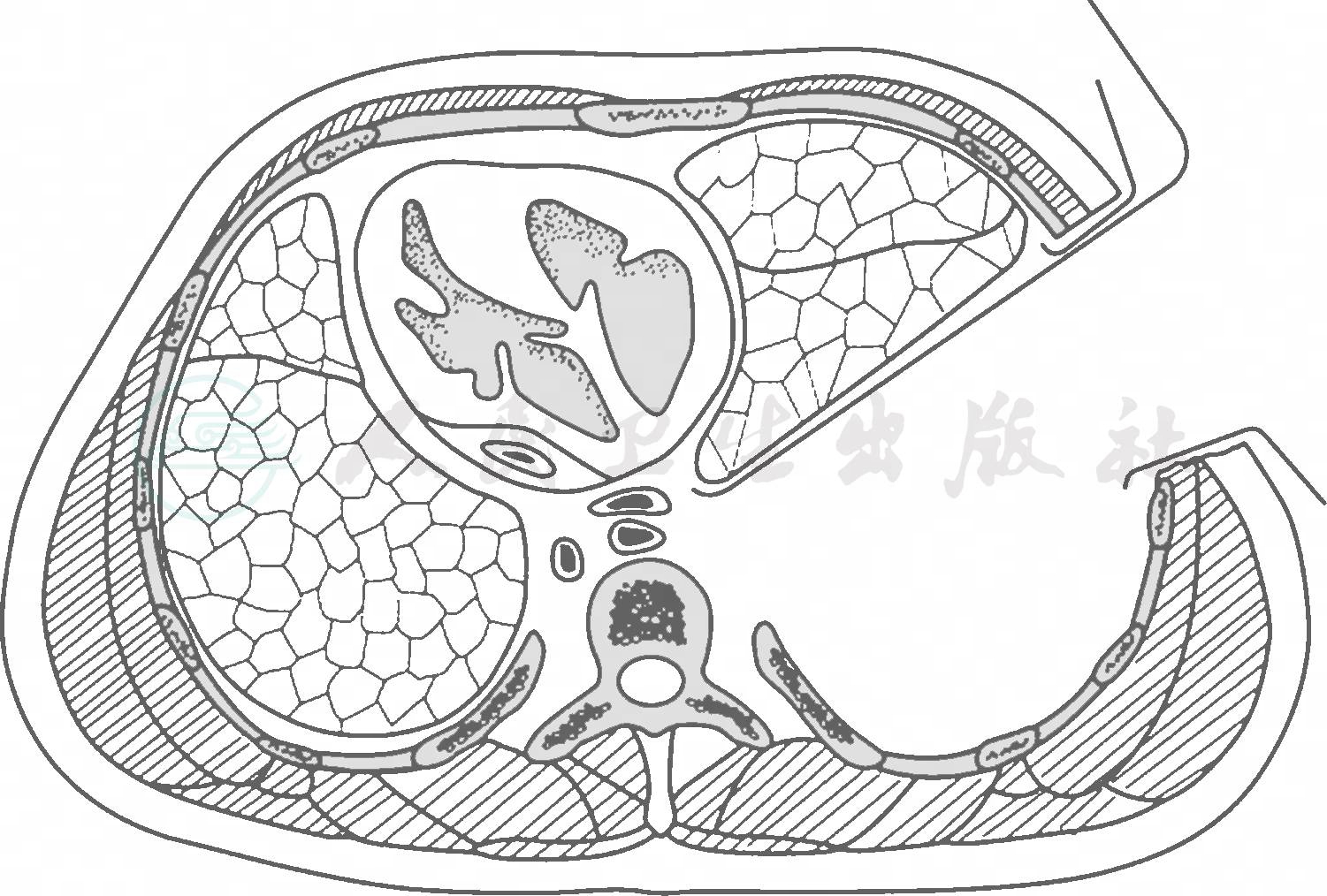

尽管侧前方经胸膜腔或经胸膜外入路已成为胸椎及胸腰段椎间盘突出症手术治疗的“金标准”术式,但该术式在手术创伤、对胸腔及肺功能的干扰影响以及手术相关并发症等方面仍面临着挑战。在既往临床实践的基础上,有学者探讨尝试采用经后方极外侧入路治疗胸椎及胸腰段椎间盘突出症(图6)。

图6 经后方极外侧入路手术横截面示意图,阴影部分为经典正后方切除范围,红色区域为本新术式增加切除范围,弧线1为突出椎间盘,弧线2为向后剥离推开之胸膜(或腹膜),箭头a为脊髓腹侧致压物手术切除、减压操作方向,箭头b,c所示为椎间盘切除、取出方向

1.麻醉

气管内插管全身麻醉。

2.体位

患者取俯卧位,胸部及双侧髂部垫软枕,腰部稍后弓,腹部悬空。

3.操作步骤

(1)手术切口和显露

依体表解剖标志结合影像学定位或体表放置金属标志行透视定位,来确定手术节段平面之所在;以此为中心行皮肤纵行切口,切口长度以分别包括头、尾侧的1~3节椎骨为宜。骨膜下剥离显露棘突、双侧椎板、关节突关节或肋横突关节和横突。

(2)椎弓根钉道准备和螺钉植入

于椎间盘突出的相邻椎节,常规方法置入固定用的椎弓根螺钉,并经术中透视核实其固定节段无误且位置良好。

(3)椎管后壁切除及后方椎间盘切除

于双侧关节突关节的中线处纵向开槽,使用高速磨钻逐步向前磨透骨性结构,将椎管后壁以“揭盖式”整块切下。若同时还合并有黄韧带骨化,则一并予以切除。然后,以神经拉钩轻轻将硬膜牵向对侧,常规方法行突出椎间盘的后外侧纤维环切开、髓核摘除。此时,切记不要勉强行突出于硬膜腹侧正中部分的椎间盘切除,以免在切除过程中造成硬膜和神经的损伤。

(4)极外侧入路

行残余的关节突关节切除后,充分显露突出椎间盘椎间隙的外侧缘,保护好椎间孔内穿行的神经根。在“安全三角区”(图7)内,尽可能以与脊柱矢状面相垂直的方向经突出椎间盘的正侧方行椎间隙内残余的椎间盘组织切除。此时,尤其是合并“硬性突出”的椎间盘已呈一中空的“硬壳”,使用窄的快骨刀切断“硬壳”的基底部(即与椎体相连处),再以神经剥离子仔细分离其与硬膜间的粘连,将该游离“硬壳”轻轻压陷至已被掏空的椎间隙内,用髓核钳将其取出。如果对侧尚有残留的“硬壳”,同法处理对侧,完成彻底减压。

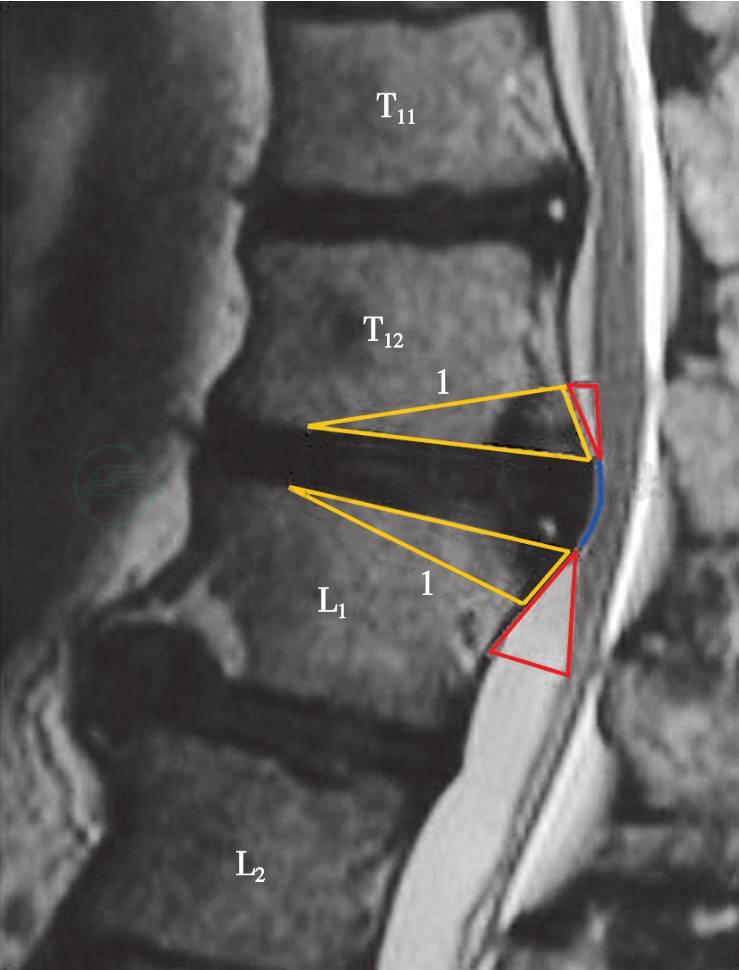

图7 经后方极外侧入路手术矢状位示意图,红色区域为“安全三角区”,黄色区域为手术操作切除区域,直线1为椎体楔形截骨线

(5)椎体间融合及椎弓根固定

将减压过程中切下的骨质经修理后植于椎体间,同时放置充填好碎骨的肾形椎间融合器(TLIF Cage)一枚。再次术中透视核实Cage位置无误后,遂经椎弓根螺钉行脊柱后方加压,一方面夹紧椎间融合器,同时也纠正了脊柱局部的后凸角度,进而达到椎管内神经结构的二次减压功效。

(6)术中神经功能监测

手术中,建议采用术中神经监护系统进行神经功能监测,以提高手术的安全性。重点监测患者双下肢的体感诱发电位(SEP)和运动诱发电位(MEP)变化情况。

(7)术后处理

伤口负压引流保留2~3d,引流管拔除后即嘱患者佩戴普通腰围下地活动。

4.新术式疗效

采用上述新术式,北医三院于2005~2010年间首批治疗胸椎及胸腰段椎间盘突出症24例,其中16例为“硬性”突出(椎体后缘离断、骨赘、椎间盘钙化或后纵韧带骨化)。手术时间为2.0~4.5h,平均3h。术中出血量为300~4000ml,平均700ml。术中全部应用了自体血回输技术。术中、术后无任何并发症发生。全组24例术后均获得随访,平均随访时间18个月(1~62个月)。采用日本矫形外科协会(JOA)29分法进行疗效评定,评定结果为:改善率为28%~100%,其中优12例(50.0%),良9例(37.5%),可3例(12.5%),差0例(0.0%),即本组优良率为87.5%,有效率100%。典型病例(图8A~L)。

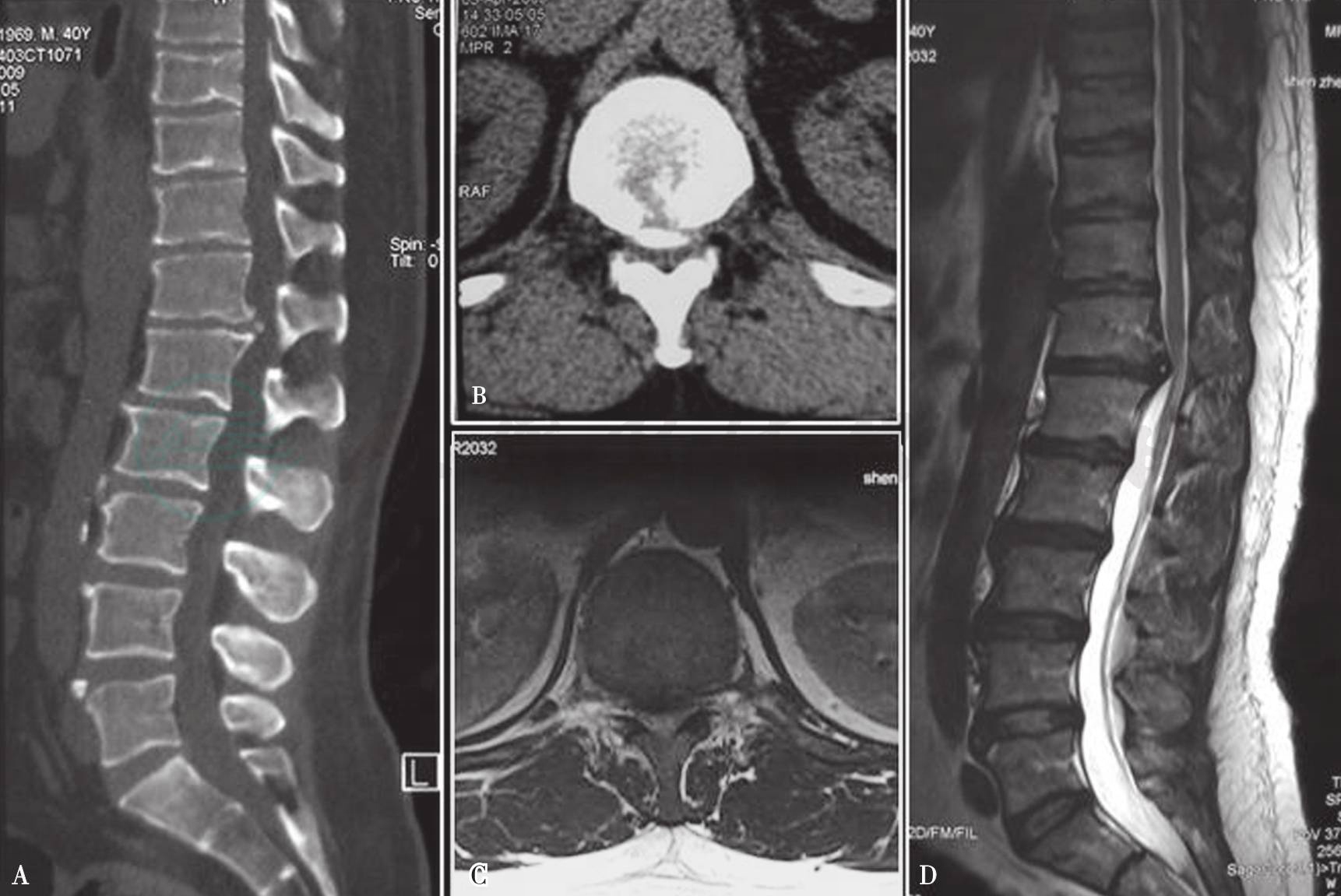

图8 (A~D)患者术前CT、MRI

均显示为T12~L1椎间盘突出合并椎体后缘离断,致椎管狭窄,脊髓明显受压

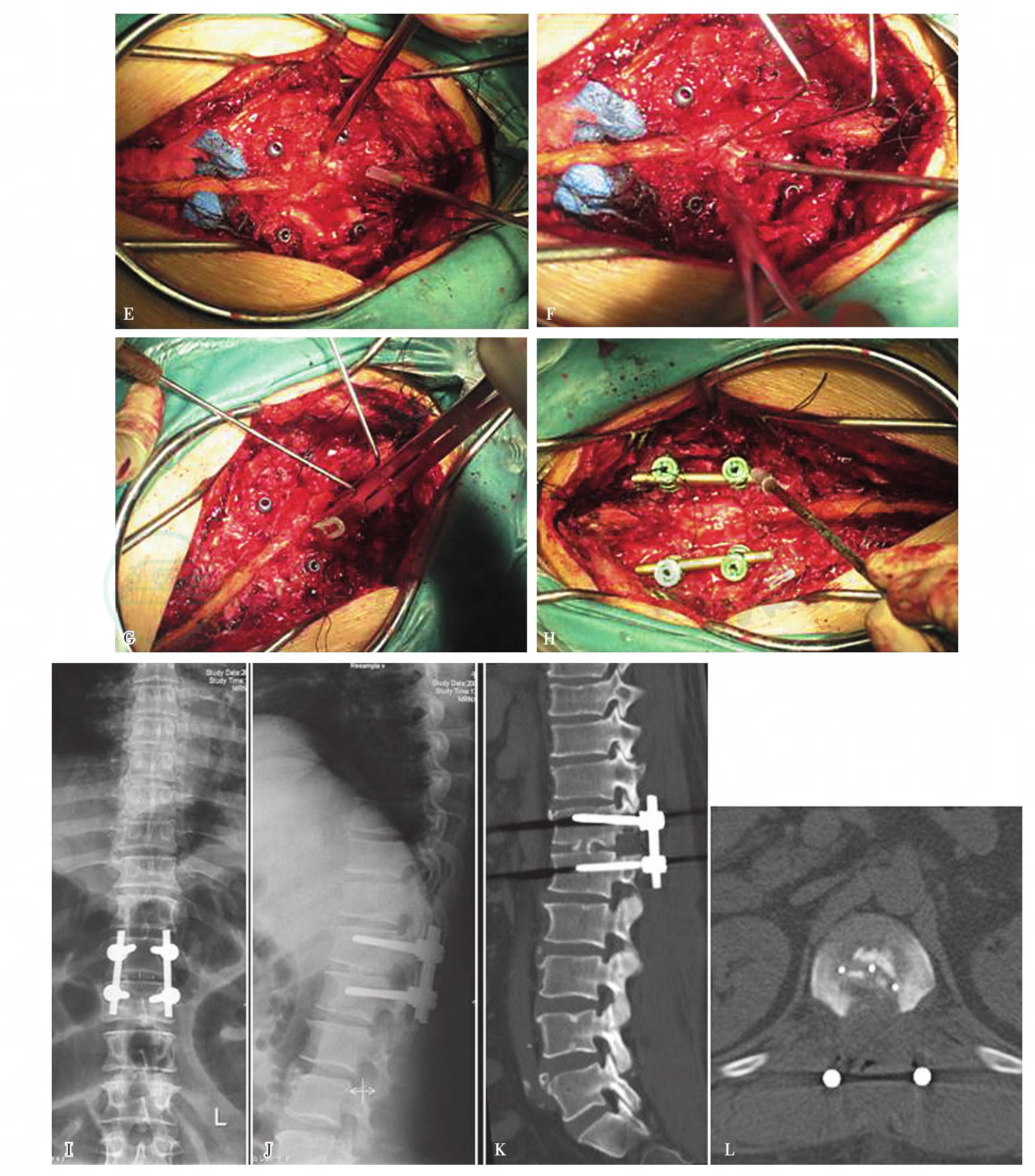

图8(续) (E~L)手术中情况

关节突关节切除,椎间盘切除,椎间融合器植入及椎弓根螺钉,固定患者术后X线片,CT显示突出之椎间盘及离断的椎体后缘已被彻底切除,内固定和椎替间融合器位置良好

5.新术式特点

(1)采用广大脊柱外科医师相对熟悉的后方入路,缩短学习曲线,便于学习和掌握。

(2)首先使用高速电动磨钻行椎管后壁切除,手术横向减压范围超过经典的椎板切除范围,达双侧关节突关节的内侧1/2,可确保获得脊髓后方的彻底减压;同时双侧开槽处对应于脊髓的侧方,可有效避免传统后方椎板切除入路术中发生的脊髓损伤。

(3)术中可显露至椎间盘纤维环的外侧缘,实现直视下切除椎间盘、手术切除操作不在椎间盘致压脊髓的顶点处进行,而在其头侧或尾端的“安全三角区”内实施,使得对脊髓造成损伤的风险大为降低。

(4)在对脊髓腹侧致压物(尤其是硬性、骨性致压物)进行切除减压的同时,必要时配合进行椎体的楔形截骨有助于脊柱局部后凸畸形的矫正。

(5)规避了“金标准”的侧前方入路固有的一些手术相关并发症,如胸腔、肺部并发症及血管损伤、脊髓血运障碍等。

总之,该术式与其他术式相比的突出优点在于术野直视、清晰,操作简便、安全,切除减压彻底、有效,可作为其他术式的一种补充替代术式。