英文名称 :cervical canal stenosis

颈椎管狭窄症是指颈椎间盘退行性改变及继发椎间关节退行性改变所致脊髓、神经、血管损害而表现的相应症状和体征。发育性颈椎管狭窄不作为临床诊断,只是作为影像学诊断,一般发病还是因为伴发退变增生或是间盘突出,只是比椎管宽的病人容易出现症状。另外,我们亚洲人种普遍比白人、黑人椎管狭窄很多,也是先天因素,但是不能作为病态。

颈椎退行性疾病的诊断过去没有统一完整的诊断分类,只有颈椎病的描述和分类在临床广泛使用。但是随着诊断水平提高,颈椎间盘突出症和后纵韧带骨化症已明确诊断,颈椎管狭窄症也被经常在临床使用,临床医生在诊断上出现了比较混乱的情况。如何和过去的诊断区分没有明确的定义,经常各自随意使用,使得同样的疾病在不同的医生处会出现不同的名称。所以,一个较为统一的分类显得非常必要。北京积水潭医院田伟教授提出了新的颈椎退行性疾病积水潭分类方法(JST Classification of Cervical Spine Degenerative Disease),并于2009年开始在北京骨科年会(BOA)上推广交流,为该疾病的规范诊断奠定了基础。在该分类方法中,不再使用颈椎病这一名词,而是根据患者临床症状、病理基础,结合影像学表现,将退行性颈椎疾病分为颈椎间盘突出症、颈椎韧带骨化症、颈椎黄韧带钙化症、颈椎管狭窄症、退行性颈痛症、退行性颈椎不稳定、退行性颈椎后凸症7大类。

颈椎管狭窄症好发节段依次为C5/6、C6/7、C4/5,严重者可延及颈椎多节段。 颈椎是脊柱中活动度最大的节段,运动负荷引起椎间盘退变、椎间隙变窄、椎体边缘产生骨赘(尤其后缘及后侧方钩椎关节增生的骨赘意义更大),退变过程还包括前后纵韧带、黄韧带变性松弛,引起椎体排列不良,最终产生颈椎管狭窄或椎间孔狭窄,压迫相应节段脊髓或神经根产生症状。另外颈椎退变也可能造成对椎动脉或交感神经的压迫和刺激。急慢性损伤可使已退变的颈椎损害加重而提前出现症状。发育性颈椎管狭窄(椎管矢状径<12mm)的患者脊髓症状出现得早,病情较重。

(一)体格检查

可检出相应感觉障碍、锥体束征、自主神经功能紊乱征象以及深浅反射的改变,部分患者可有颈部防卫征:即常使颈部保持自然功能位,可前屈,怕仰伸。

(二)影像学检查

1.X线平片

分别测量椎体和椎管的矢状径,对判断是否存在椎管狭窄具有重要价值:

(1)椎体矢状径测量

自椎体前缘中点至椎体后缘中点连线。

(2)椎管矢状径测量

为椎体后缘中点到椎板连线中点的最短距离。

(3)计算两者比值

其公式为颈椎椎管矢状径(mm)/颈椎椎体矢状径(mm)=椎管比值。两者之比值应在0.75以上,低于0.75者则为椎管狭窄。

除椎管测量外,X线平片还可观察到以下改变:①颈椎生理前突减小或消失;②椎间隙变窄,提示椎间盘退变,系引起退变性椎管狭窄的重要因素;③椎体后缘骨质增生,可以呈广泛性,也可为1~2个节段;④椎弓根短而厚及内聚。这些X线片表现对颈椎椎管狭窄症的诊断均有一定的意义。

2.CT检查

CT可清晰显示颈椎管狭窄程度及其改变。如椎体后缘增生,后纵韧带骨化,椎弓根变短、椎板增厚,黄韧带肥厚等可使椎管矢状径变小。

椎管造影:颈椎椎管造影术对确定颈椎管狭窄的部位和范围及手术方案制订具有重要意义。颈椎管造影可采取两个途径:腰椎穿刺椎管造影和小脑延髓池穿刺椎管造影。前者为上行性,后者为下行性。常用的椎管造影剂为Amipaque和Omipaque。椎管造影主要有两种表现:①完全性梗阻,较少见,正位片可见碘柱呈毛刷状,侧位片上可见呈鸟嘴状,碘柱前方或后方有明显压迹;②不完全性梗阻,可见碘柱呈节段性充盈缺损,外观呈串珠状,此种改变较常见,提示椎管的前方及后方均有压迫存在。

3.MRI

可显示颈椎的三维结构,了解颈椎管内外的解剖结构情况,对确定椎管的矢径、椎体后缘骨质增生、椎间盘退变程度及局部炎症情况等可提供准确的依据。但其不能清晰显示椎体、椎板骨皮质及骨化的韧带。

本病的主要MRI改变为:

(1)椎管均匀性狭窄,构成椎管结构除退行性变化外,几乎无颈髓局限性受压存在。这种变化在MRI上无法显示狭窄椎管与脊髓病变的关系。

(2)黄韧带退变增厚,形成褶皱并突入椎管,在多节段受累时,可见搓板状影像。

(3)椎间盘突出伴骨赘形成,单一节段受累者呈半月状、多节段受累时为花边状影像。

(4)黄韧带褶皱和椎间盘突出并压迫硬膜和脊髓,导致狭窄的椎管在某些节段形成前后嵌夹式狭窄,呈现蜂窝状或串珠状改变。1.一般治疗

休息,制动,临床多用颈托限制颈椎的过度活动。牵引治疗适用于脊髓型以外的颈椎管狭窄症,可松弛肌肉,减轻对神经根的刺激,加速炎性水肿的消退。颈牵引征阳性患者适于此项治疗。药物治疗多用非甾体消炎药、肌肉松弛剂及镇静剂进行对症治疗。神经根型还可行神经根封闭或颈硬膜外注射皮质类固醇,但有一定的危险性。

2.手术治疗

诊断明确,非手术治疗无效,或反复发作,或脊髓型颈椎管狭窄症症状进行性加重者适于手术治疗。按手术入路分为前路和后路手术。

(1)前路手术

适于压迫节段不多于两个间隙的脊髓型颈椎管狭窄症。首先要充分减压,然后要进行有效的融合,最传统的方法是植入三皮质自体髂骨,我们从1995年以来一直选择使用微型磨钻进行前路的矩形减压,要求切除骨性终板,两侧钩椎关节后缘的骨赘。我们一直使用珊瑚人工骨加钛合金板进行融合手术。近年又进行人工间盘置换术,获得了较好的手术效果(图2)。

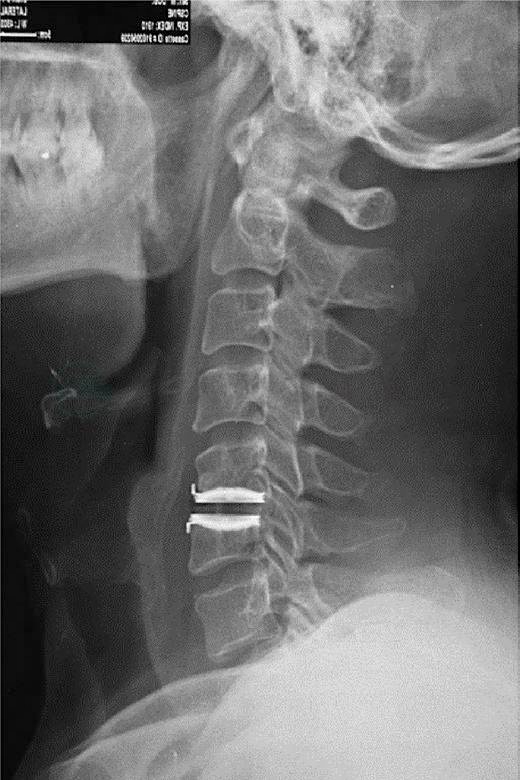

图2 颈椎人工间盘置换术后X线侧位

1)矩形减压,珊瑚人工骨植骨,钛板固定术手术方法

手术为了安全和无痛,原则上选择全麻的方法。手术前没有必要进行推拉喉结的练习。为了手术部位的美观,我们均采用颈前横切口。体位采取仰卧位。头部轻度后伸,向手术入路侧的对侧旋转30°。头部要固定。两肩使用宽胶带向尾侧牵拉并绑缚在手术床缘。入路应该分层次清楚切开颈阔肌,在胸锁乳突肌前缘钝性分离至颈椎前缘(图3)。使用曲形针头插入手术间隙透视或拍X线片确认间隙的正确性,这一过程非常重要,即使凭照经验找到手术间隙也不能省略此过程。在两侧的颈长肌内缘分离后,使用自动颈椎前路拉钩暴露切口。我们自1995年使用CASPAR自动拉钩,可以防止损伤颈部重要组织和节省助手的劳动。使用15号刀片自双侧钩椎关节内缘切除颈椎间盘,并用刮勺清除残余软骨终板。用专用椎体撑开器,适当撑开椎体,用微型磨钻切除上下骨性终板,特别注意切除后缘骨赘。也可采用超声磨钻进行骨赘的磨削,特别是钩椎关节后缘骨赘,使用超声磨钻能减少神经根损伤几率。剩余骨片用2mm的椎板咬骨钳和髓核钳切除。选择适当的珊瑚人工骨块植入间隙,放松撑开器,使上下椎体夹紧植骨块。选择合适的钛合金板进行固定,放置引流后缝合伤口。手术后颈托固定3周。手术第2天下地开始功能锻炼。

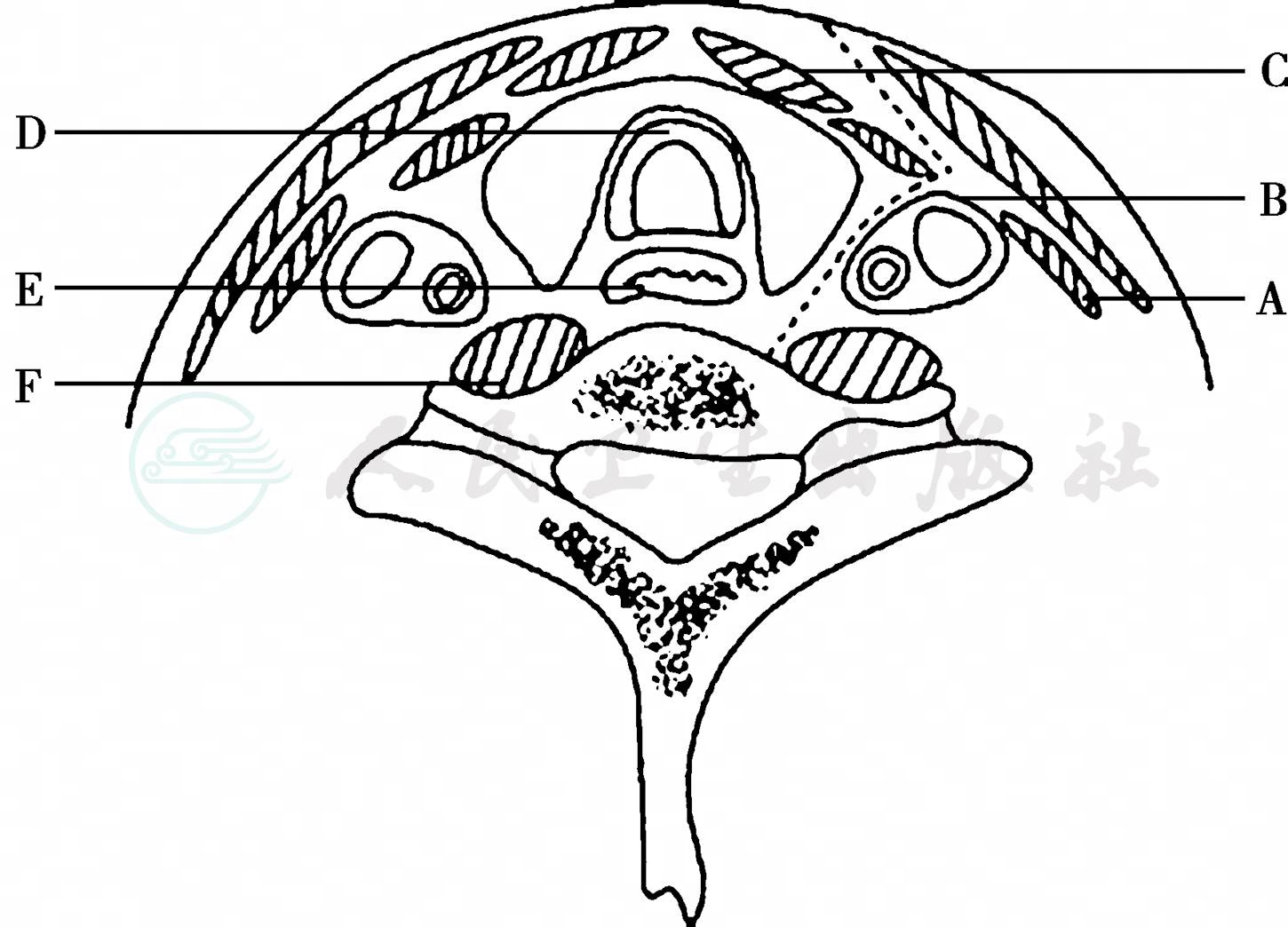

图3 颈椎横断面软组织结构图

2)颈椎人工间盘置换术

手术适应证基本是过去的短节段前路融合手术适合的病例,但是原来单节段邻近间隙不好的病例融合选择比较困难,人工间盘反而容易决定。具体适应证如下:①颈椎间盘突出症;②单节段或双节段的颈椎管狭窄症压迫脊髓或神经根,或明确造成顽固的交感神经型颈椎管狭窄症的节段。不应选择的条件:①明显的广泛颈椎管狭窄;②外伤性脱位骨折;③明显的颈椎不稳定;④准备手术的间隙活动已经消失;⑤颈椎后纵韧带骨化症。此外一个明确的颈椎间盘假体置换手术的禁忌证就是骨质疏松,因为椎间盘假体上、下两侧的金属终板有陷入邻近椎体的可能。

颈椎人工间盘置换术手术方法:术前根据CT扫描图像,确定准备植入的假体的直径。手术在全麻下进行,患者取仰卧位,头部中立位,用宽胶布固定头部和双肩,牵引下颌。C6、C7节段取颈前左侧横弧形切口,其余节段取颈前右侧横弧形切口。逐层分离,显露椎体后,于病变间隙插入标记针,C形臂机透视确定位置后放置Bryan间盘操作系统,切除病变椎间盘。用椎间撑开器撑开,安放双通道打磨导向器,确定磨削深度后,用盘状磨头精确打磨出人工椎间盘植入面的外形,使之与植入物能够严密配合。用磨钻磨除骨赘,取出后突的间盘组织并切开后纵韧带充分减压。在人工椎间盘假体中灌注无菌生理盐水并密封后,植入假体,C形臂机透视确认位置满意后,按常规关闭切口。手术后颈托固定两周。手术第2天下地开始功能锻炼。

(2)颈后路椎板成形手术

基本目的是通过椎板减压间接解除对脊髓的压迫。适于发育性颈椎管狭窄症、压迫节段超过两节的脊髓型颈椎管狭窄症和后纵韧带骨化症。常见的术式包括平林法(图4)及黑川法(图5)。北京积水潭医院在后者的基础上作了改进,用珊瑚人工骨桥替代了取自体骨,术式称为颈椎棘突纵割式椎管扩大珊瑚人工骨桥成形术(splitting laminoplasty using coral bone,SLAC)(图6)。

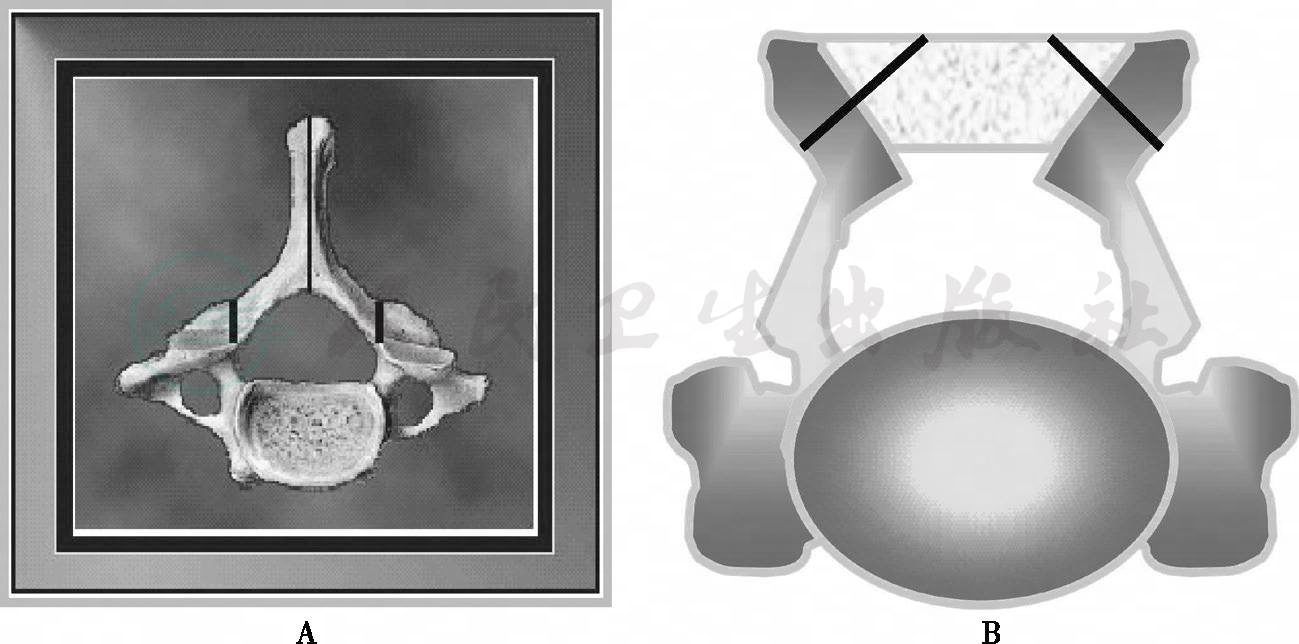

图4 平林法示意图

图5 黑川法示意图

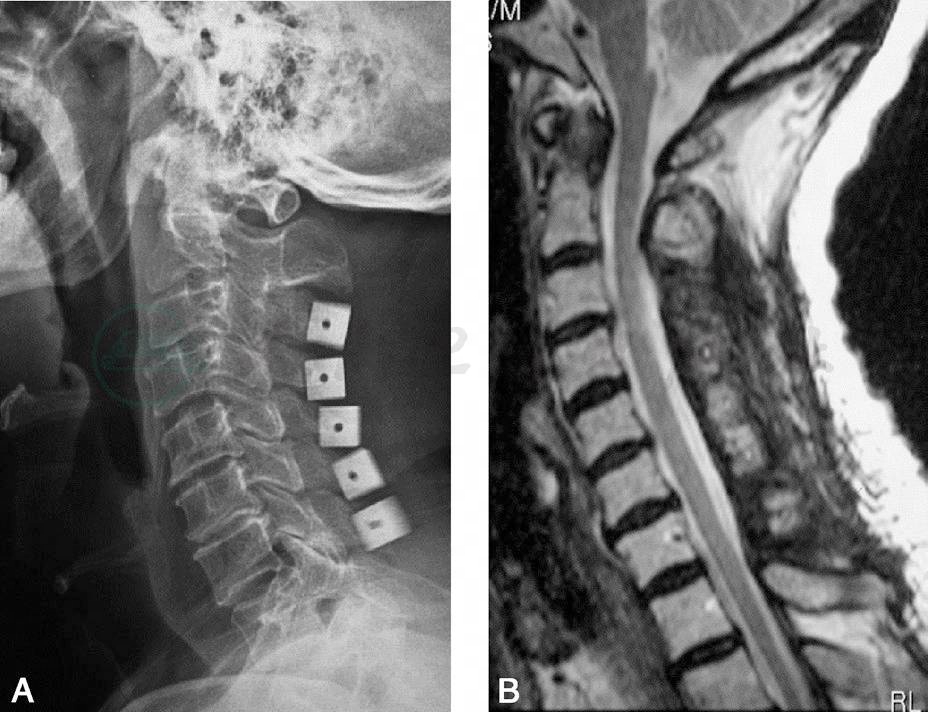

图6 SLAC术后

1)平林方法

切除棘突,将一侧椎板根部切开,对侧椎板根部用咬骨钳咬薄形成合叶,将椎板向一侧翻开并用线悬吊。方法简单,但是椎板开大的多少不好掌握。容易出现神经根减压综合征,轴性痛比较常见。

2)黑川方法

保留棘突,使用细钻头将棘突从中线劈开,再椎板两侧的根部用微型磨钻制作纵沟,形成合叶。将椎板向两侧分开棘突间植入髂骨块用钢丝绑缚固定。

3)SLAC

1995年开始,我们使用了SLAC手术的方法。首先使用特殊线锯一次性将5个棘突全部切开,使用微型磨钻或超声磨钻制作两侧合叶,制作楔形珊瑚人工骨块置入棘突之间用10号丝线绑缚固定。为了减少轴性头痛,我们采用SLACⅡ型方法:C3椎板单纯切除以保障颈半棘肌不被破坏;C7棘突很重要予以保留,只进行椎板拱形潜行切除。效果很好。术后颈托固定2周,第二天起床锻炼。