所有钝性损伤中,颈椎外伤占2%~6%。大约40%的颈椎外伤病人合并神经功能损伤。颈椎外伤尤其是骨折脱位后,经保守治疗后死亡率及致残率均较高,现在随着诊断及治疗手段的提高和内固定技术的发展,颈椎外伤的死亡率及致残率有了显著的改善。

良好的损伤分类可以帮助判断损伤程度及预后,同时也可以指导治疗方式和手术入路的选择。目前常用的分类有两种

(一)Ferguson & Allen 分类

1.1984年由Ferguson 和Allen提出。根据颈部受伤时的方向(屈曲/伸展)及损伤后解剖结构的改变(压缩/分离)分为六类:

(1)屈曲压缩(compression flexion);

(2)伸展压缩(compression extenson);

(3)垂直压缩(vertical compression);

(4)屈曲分离(distraction flexion);

(5)伸展分离(distraction extenson);

(6)侧方屈曲型损伤(lateral flexion)。

2.根据损伤严重程度不同,各类骨折又分为不同级别:

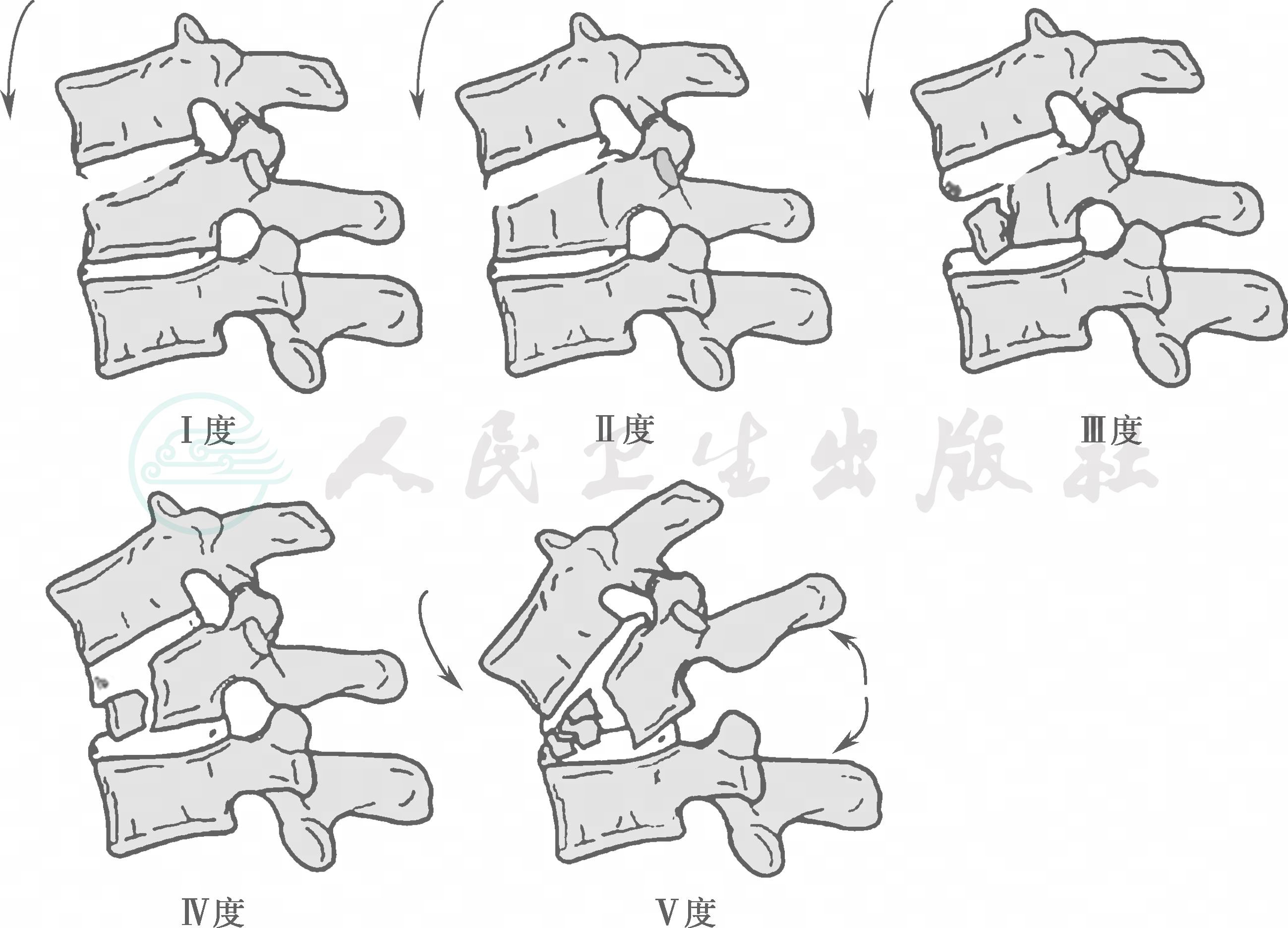

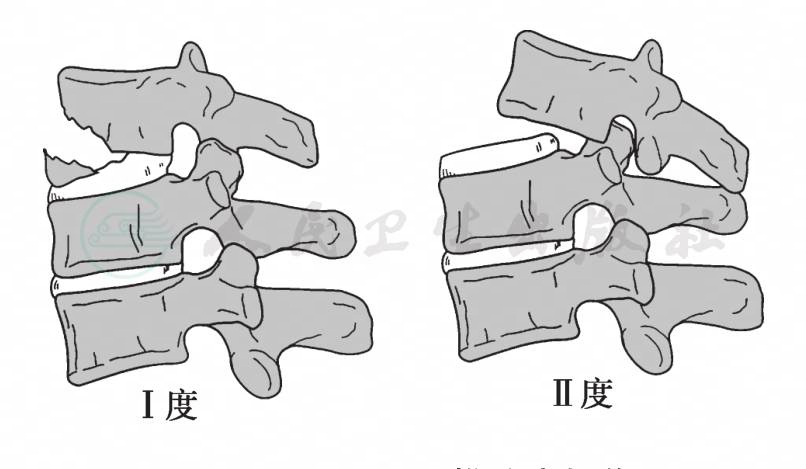

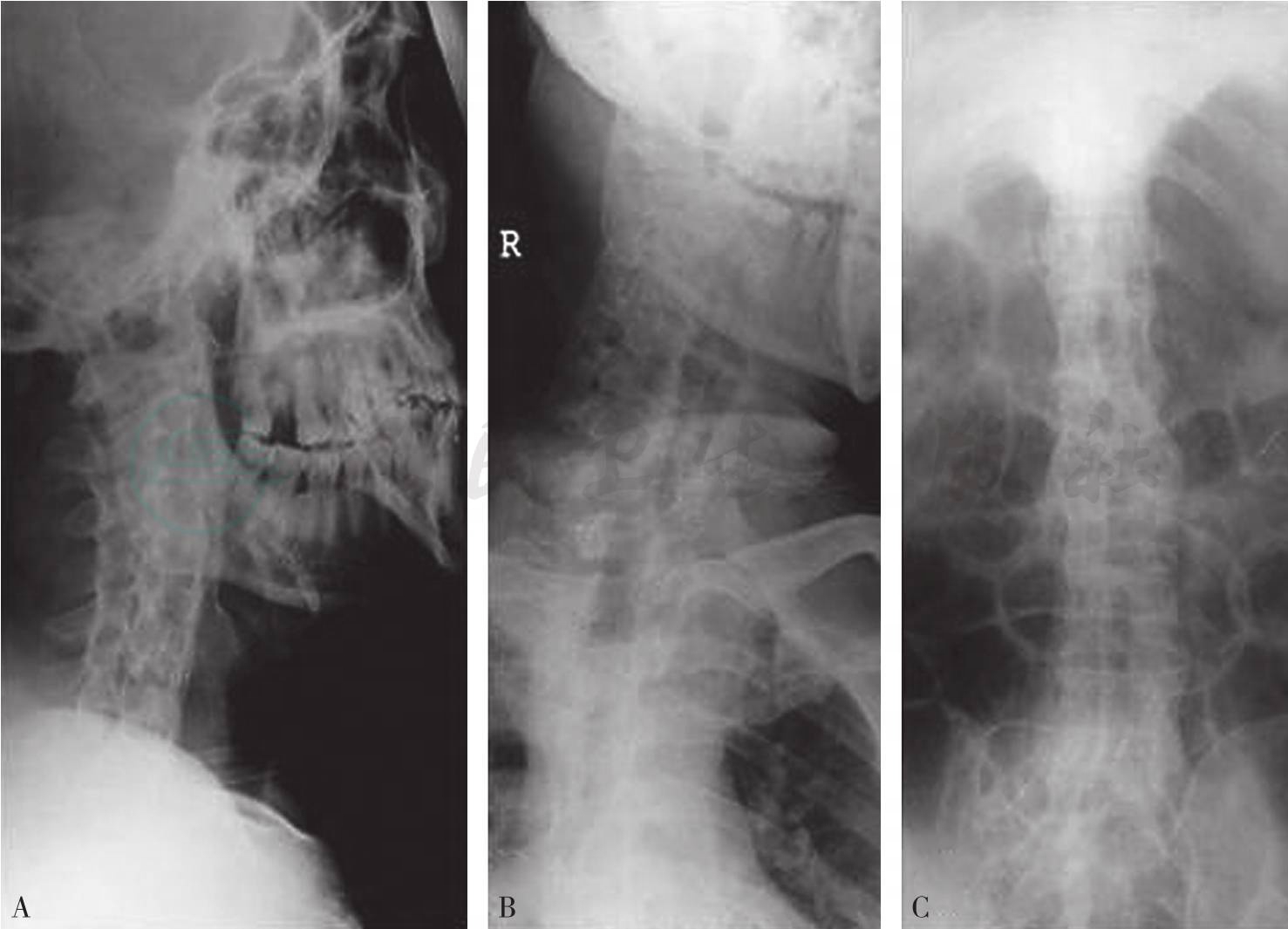

(1)屈曲压缩损伤(图1):常表现为椎体前方有泪滴样骨折,严重时椎体压缩,上位椎体后脱位。

Ⅰ度:椎体前缘变钝,上终板损伤,后方结构完整;

Ⅱ度:椎体前方高度丢失,上、下终板损伤;

Ⅲ度:椎体压缩骨折伴纵裂;

Ⅳ度:椎体压缩骨折并向后移位<3mm;

Ⅴ度:椎体压缩骨折并向后移位>3mm,后方韧带结构损伤。

图1 下颈椎屈曲压缩损伤

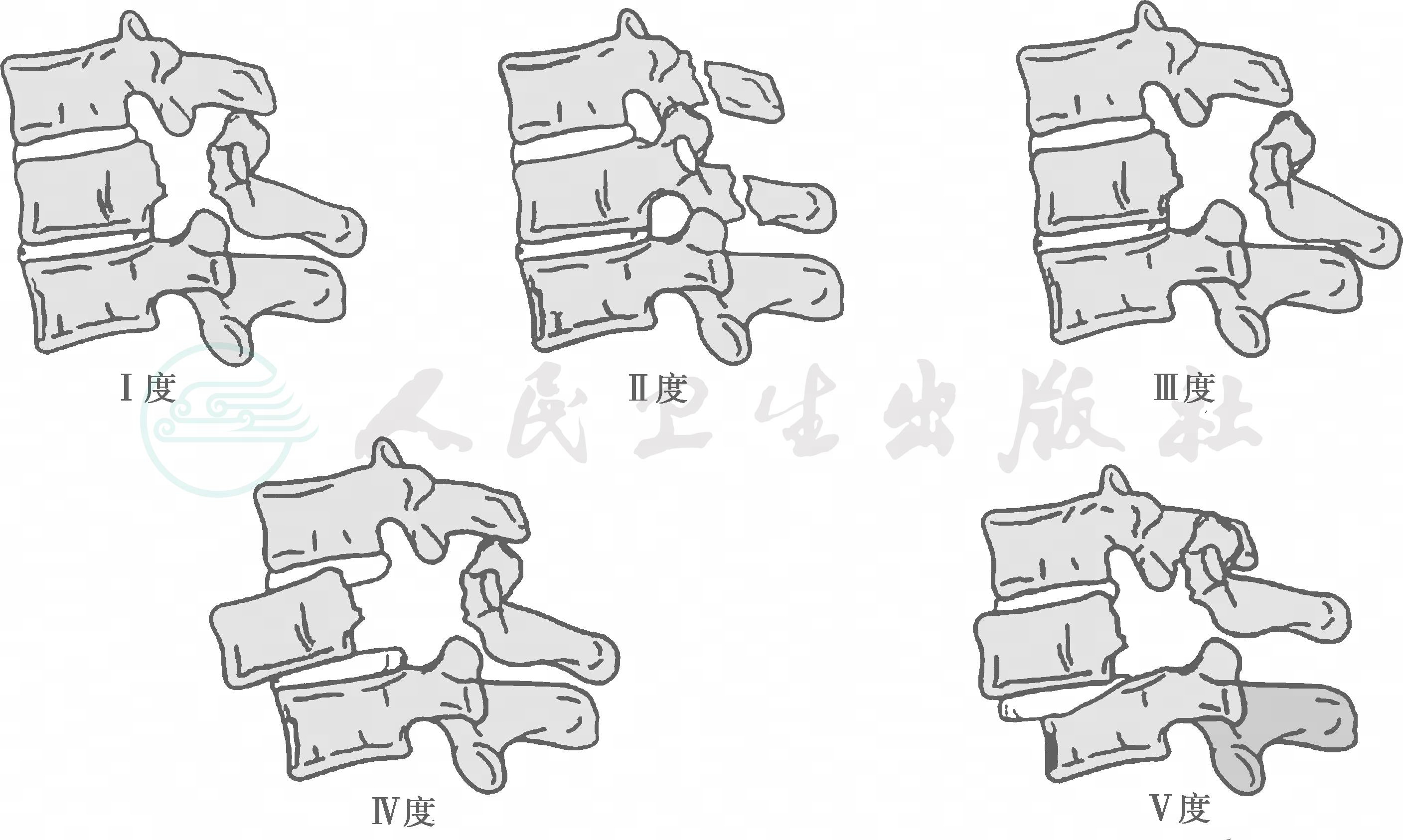

(2)伸展压缩损伤(图2):主要表现为后方结构损伤,严重时上位椎体前脱位。

Ⅰ度:单侧椎弓骨折;

Ⅱ度:双侧椎板骨折,无其他结构损伤;

Ⅲ度:双侧椎弓骨折伴单侧或双侧椎板、关节突骨折,椎体无移位;

Ⅳ度:Ⅲ+椎体部分前脱位;

Ⅴ度:Ⅲ+椎体完全脱位。

图2 下颈椎伸展压缩损伤

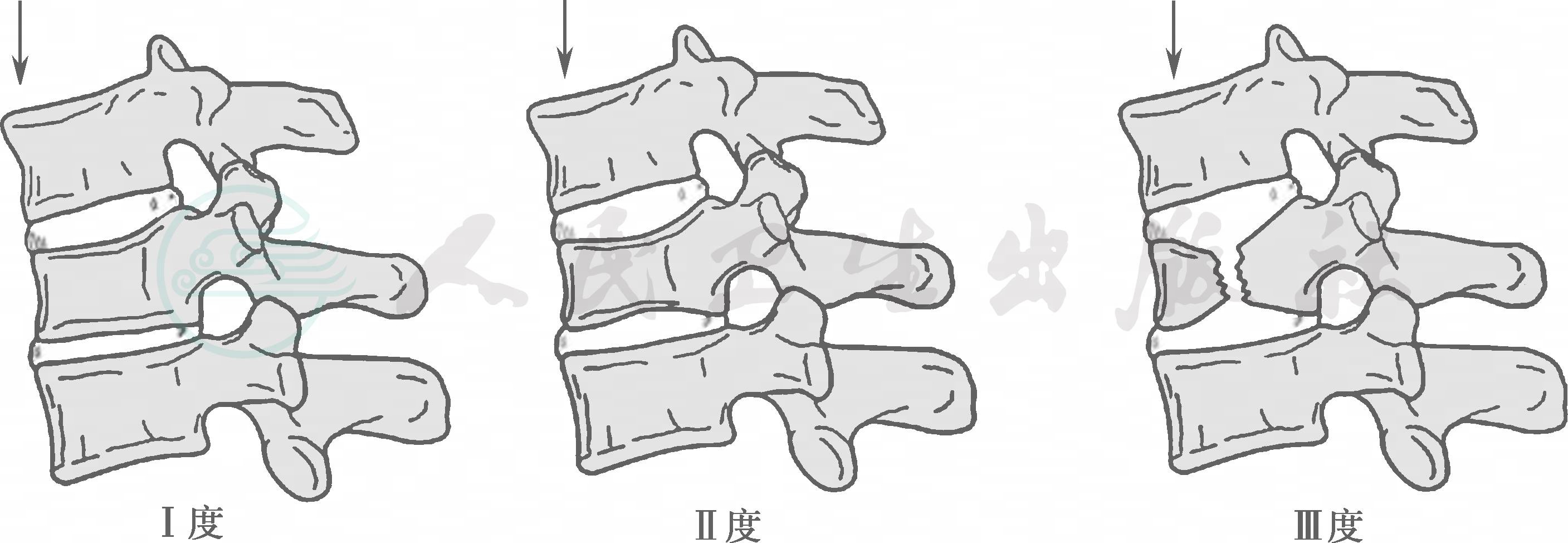

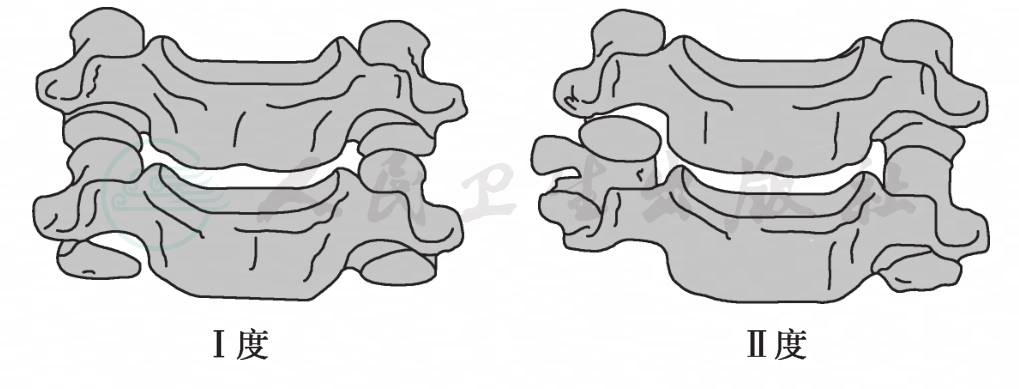

(3)垂直压缩损伤(图3):主要表现为椎体爆散骨折。

Ⅰ度:上或下终板骨折;

Ⅱ度:上、下终板均骨折伴纵裂,无移位;

Ⅲ度:爆散骨折,向椎管内移位。

图3 下颈椎垂直压缩性损伤

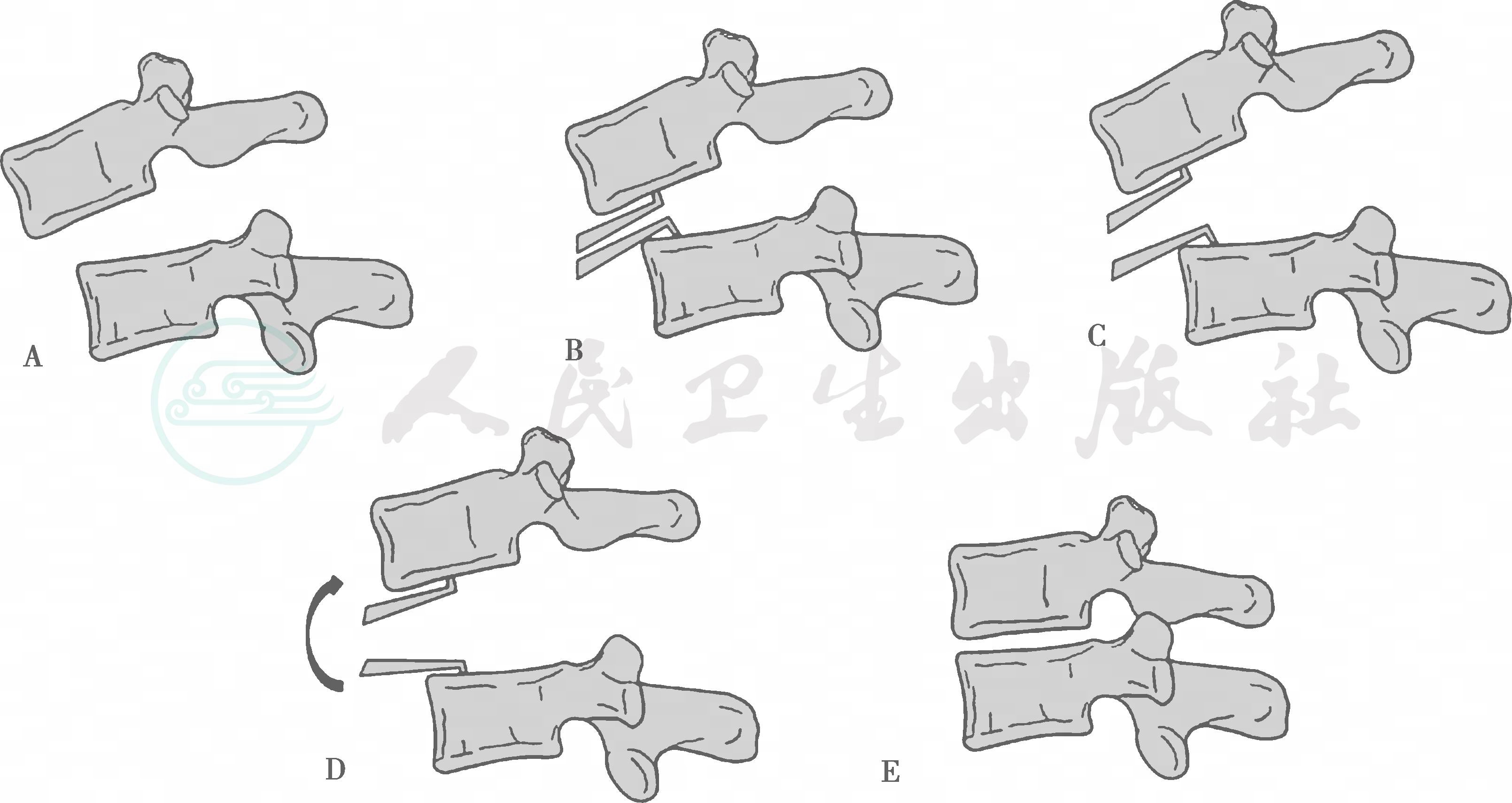

(4)屈曲分离损伤(图4):主要表现为小关节脱位。

Ⅰ度:小关节半脱位,后方韧带结构损伤;

Ⅱ度:单侧小关节脱位,椎体脱位<50%;

Ⅲ度:双侧小关节脱位,关节对顶,椎体脱位≈50%;

Ⅳ度:双侧小关节脱位,椎体完全脱位。

图4 下颈椎屈曲分离损伤

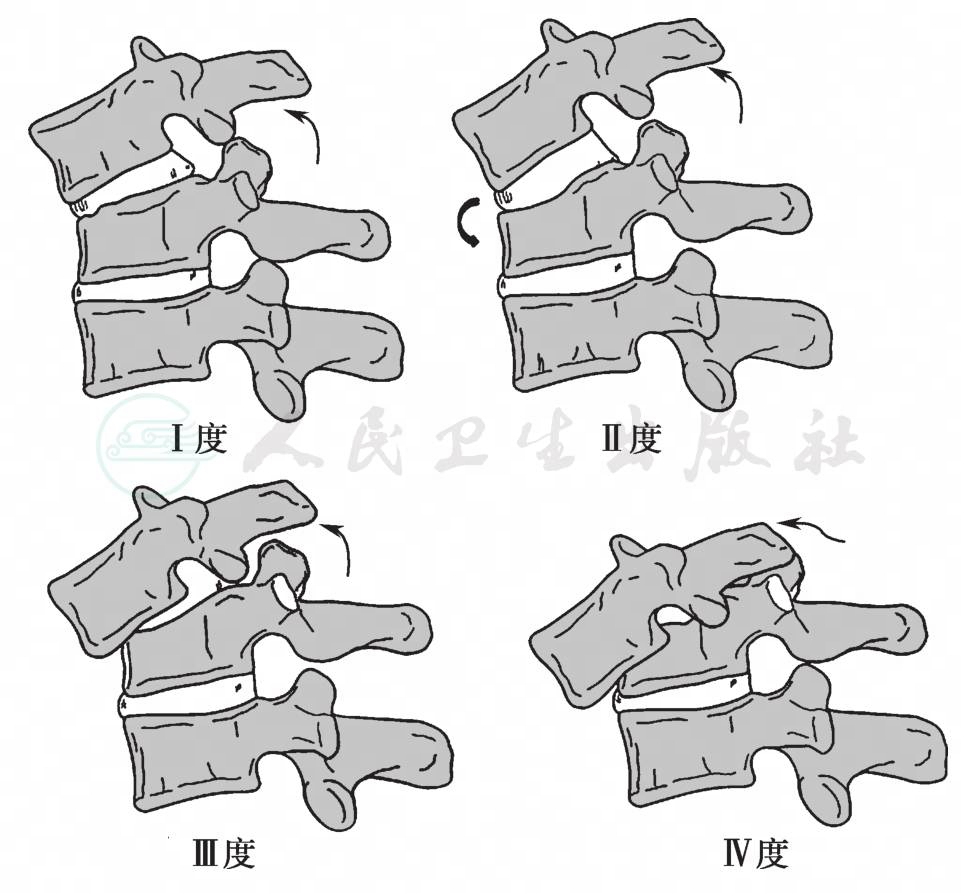

(5)伸展分离损伤(图5):主要表现为上位椎体后脱位。

Ⅰ度:前方韧带结构损伤或椎体横骨折,椎间隙增宽;

Ⅱ度:后方韧带结构损伤,椎体向后脱位。

图5 下颈椎分离损伤

(6)侧方屈曲型损伤(图6):主要表现为椎体侧方结构损伤。

Ⅰ度:单侧椎体压缩骨折伴同侧椎弓骨折无移位;

Ⅱ度:单侧椎体压缩骨折伴同侧椎弓骨折有移位,或对侧韧带断裂及关节突分离。

图6 下颈椎侧方屈曲损伤

(二)AO分类

主要用于胸腰椎骨折脱位的分类,也可用于下颈椎骨折脱位的分类,对于指导手术入路的选择有帮助。详见胸腰椎骨折。

1.体格检查

对于清醒患者可简要了解既往病史及这次外伤的发生经过,包括坠落高度、汽车撞击的方向、重物击打的方向及部位等,由此可推测加重外伤发生的机制。体格检查要包括脊柱及身体其他部位的系统检查,避免遗漏肢体及脏器损伤,检查脊柱时要逐一触摸棘突,检查有无压痛、骨擦音及台阶,观察淤斑、裂伤及穿通伤口的部位,颈前部的肿胀及饱满提示颈椎前方的血肿及颈椎外伤的发生。头部及颈椎的旋转畸形往往提示颈椎单侧小关节交锁,头面部的淤斑往往是外力直接作用的结果,提示外力的播散方向。在清醒患者要进行详细的神经学检查,包括所有皮节及肌节感觉、运动及相应反射,肛门周围感觉存在提示骶髓功能残留,是不全损伤的体征,提示治疗后会有所改善,脊髓损伤可按照美国脊柱损伤协会的分级标准进行分级。在不清醒的患者,神经学检查受到限制,但肛门张力可以评价,球海绵体反射也可检查,其恢复提示脊髓休克结束,通常在48小时内结束。

2.初期影像学检查

对于创伤患者应常规进行颈椎侧位、胸部及骨盆的X线检查,颈椎侧位片可发现85%的颈椎外伤,对于C7-T1部位的损伤仅有57%的病例在X线片上能显示。目前CT检查已经普及,因此CT检查在颈椎外伤早期的影像检查中已经变得不可缺少,一方面可以准确显示颅底及颈胸段的损伤,另一方面可以更精确显示细微的脱位、关节突交锁及骨折,特别是CT重建影像可显示椎体间的顺列及椎间隙的改变情况。

CT检查可显示椎体纵向骨折线,骨块突入椎管程度、椎体粉碎程度及椎板椎弓的骨折,重建影像可显示颈椎序列特别是小关节对合情况。

MRI检查可显示脊髓影像,椎间盘及后方韧带结构影像,还可以评价血管情况。

(一)保守治疗

部分颈椎外伤可采取保守治疗,保守治疗的适应证包括:①颈部软组织损伤;②颈椎附件骨折包括单纯棘突、横突骨折;③椎体轻度压缩(小于25%),不合并神经损伤,椎间盘损伤及后方韧带损伤;④因身体原因或其他技术原因暂时不能采取手术治疗或需要转移的患者。

1.最常用的方法是颈椎围领固定。在应用颈椎围领时要注意相关并发症,包括皮肤压疮,特别是枕骨、下颌骨及胸骨部位,合并严重颅脑损伤的病例约38%会发生皮肤压疮并发症,早期除外颈椎外伤避免不必要的时间过长的围领制动。

2.颈胸固定装置可使固定延续到上胸椎,制动作用比颈围领强,研究显示79%至87%的屈伸活动、75%至77%的旋转活动及51%至61%的侧屈活动得到限制。其缺点是不方便拆卸,同样存在皮肤压迫问题,对枕颈及颈胸段固定效果差。

3.颅骨牵引也是颈椎外伤保守治疗的方法之一,对不稳定的颈椎外伤可获得即刻制动,对等待手术固定或转运的患者是非常有益的。通过牵引可达到颈椎骨折脱位的复位。牵引可以部分恢复颈椎顺列,部分复位突入椎管的骨块,创伤性后凸也可得到部分矫正,因此可使脊髓压迫减轻。实施牵引要避免过度,过度牵引可造成脊髓损伤加重。

4.Halo背心固定:随着颈椎内固定技术的普及,头环背心在治疗下颈椎骨折脱位的应用越来越少。但对不适合手术的病例,头环背心是控制颈椎旋转和移位的最好方法,但其缺乏对抗纵向负荷的功能。

(二)外科手术治疗

1.术前处理

正确、及时、有效的术前处理也是确保治疗成功的不可缺少的一步,主要包括:

(1)吸氧:面罩吸氧,浓度维持在40%,保持PaO2 100%,PaCO2<45%,如果病人的:PaO2与PaCO2比值<0.75应考虑行气管插管。

(2)维持血压,不低于90/60mmHg,否则容易造成脊髓损伤加重。

(3)脱水治疗:可减轻继发性脊髓损伤。

甲强龙:仅在伤后8小时内给药有效。首次剂量30mg/kg,15分钟内给入,如伤后少于3小时,用法按5.4mg/(kg·h),持续24小时,如伤后超3小时但仍在8小时内,用法为5.4mg/(kg·h),持续48小时。

GM-1:仅在伤后72小时内给药有效,用法为100mg/天,持续18~32天。

2.手术治疗

(1)复位:

可以达到稳定脊柱和间接减压的目的。因此,对于脊椎骨折脱位的患者,在做CT及MRI或检查前必须有颈部支具保护或行颅骨牵引,对于爆裂骨折或有脱位的病人必须尽早进行复位,应争取在伤后6小时内复位。

目前颈椎骨折脱位的复位方式有以下方式:

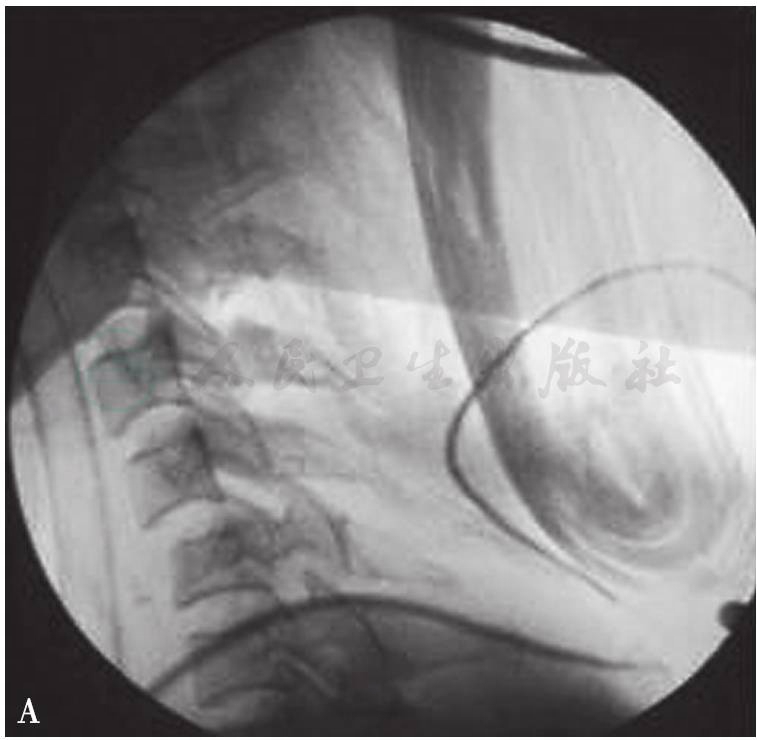

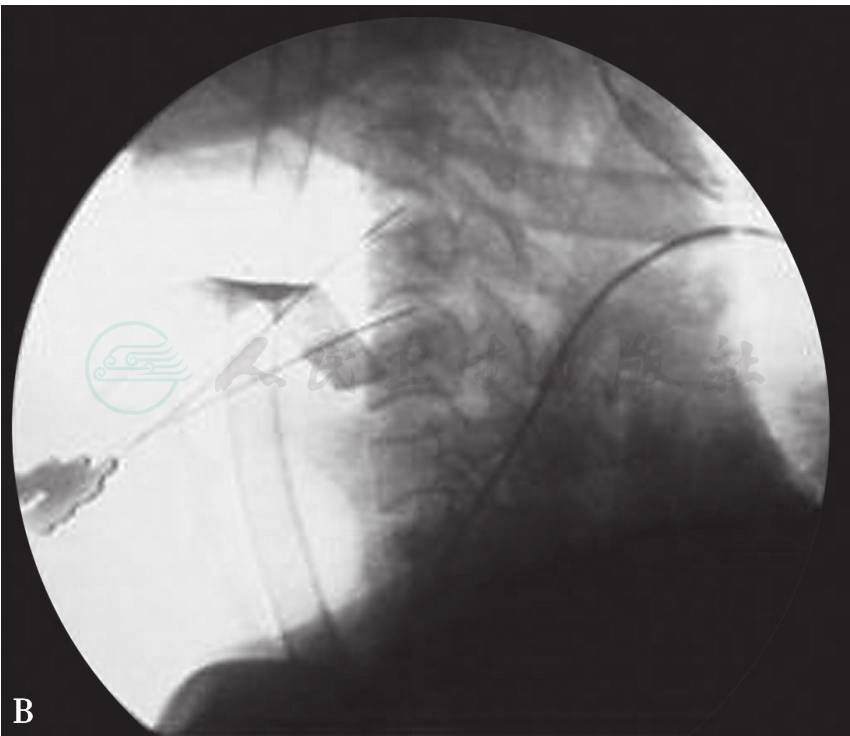

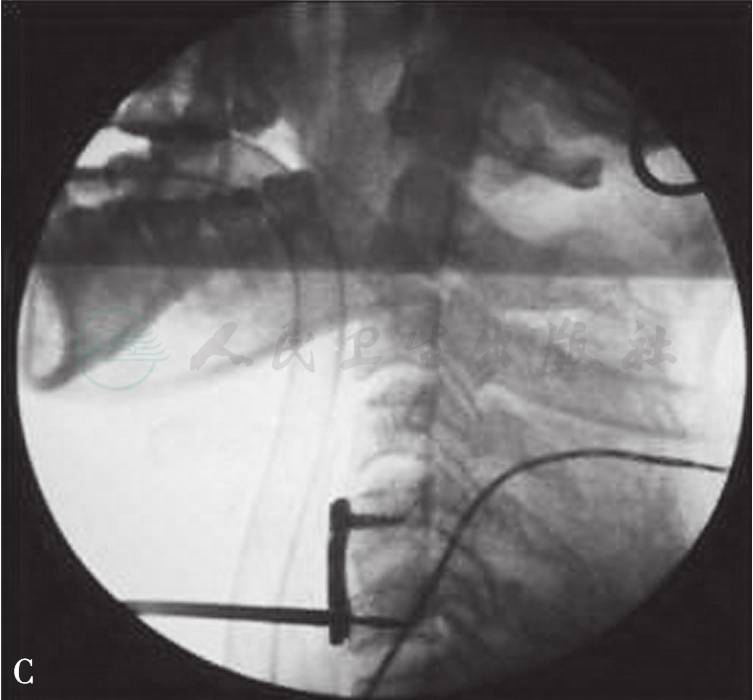

1)全麻下颅骨牵引复位(图7):术前应有MRI检查结果,除外椎间盘突出,椎管内有椎间盘组织占位者不适合闭合牵引复位,以免造成脊髓损伤加重,应尽快准备外科手术复位,经前方入路取出椎间盘组织再复位椎体。我们的经验证明,绝大部分骨折脱位可经此方法得到复位。其复位时间明显短于传统方式,平均23分钟,牵引重量轻,平均11kg,病人无痛苦,复位成功率达98%,且未出现牵引后神经损伤加重。需要在全麻下进行,必须有透视监测,最好有神经电生理监测。具体方式为:全麻后于双侧耳上1.5cm同时拧入Gardner-Well牵引弓螺钉(图8),患者头颈部屈曲30度,起始重量5kg,间隔5分钟增加2.5kg,每次增加重量后在透视下观察有无过度牵引,并用电生理仪监测脊髓传导功能有无损害,透视见交锁小关节出现“尖对尖”对顶后(图9)将颈部改为仰伸位,使之完全复位后总量减为5kg维持牵引。

图7 C5~6单侧关节突脱位

图8 全麻下牵引复位

图9 全麻下牵引复位术前透视片

A.牵引至C5~6关节突对顶;B.仰伸使脱位的关节突复位;C.前路C5~6椎体间融合、钛板固定

2)床旁牵引复位:此法复位成功率较低,在北京大学第三医院为47%,所用牵引重量较大,由于是在病人清醒状态下实施,病人较为痛苦和恐惧。具体方式为抬高床头,先在局麻下安放Gardner-Wells牵引弓,病人颈部屈曲30度,起始牵引重量为5kg,C1以下每增加一节段加2.5kg,即C2脱位加2.5kg,C3脱位加5kg,C4脱位加7.5kg,以此类推。以后每30分钟增加2.5kg并拍床旁片直至交锁小关节出现“尖对尖”对顶后将颈部改为仰伸位,使之完全复位后总量减为5kg维持牵引。最大重量可加至体重的50%并持续一小时,如仍不能复位或在牵引过程中神经损伤程度加重则将重量减少到5kg维持,改为手术复位。

闭合复位存在脊髓损伤加重的风险,其中重要的致病因素是椎间盘突出,复位前进行MRI检查是必要的,特别是对昏迷不清醒患者或在麻醉下进行复位时,MRI检查除外椎间盘突出更为必要。

3)手术切开复位(图10):如果闭合复位失败,可以采用手术切开复位。复位方式可依手术方式选择前路或后路切开复位。北京大学第三医院多采用前路,先切除脱位椎体间的椎间盘,用Caspar 椎体牵开器或椎板撑开器复位,在术中透视的监控下逐渐撑开椎间隙至小关节突对顶,此时将上位椎体向后推移至复位。后路切开复位相对直观简单,可用两把鼠齿钳分别夹持上下两个脱位脊椎的棘突,向头尾两端牵开棘突,在肉眼直视下观察小关节,直至复位,有时脱位时间较长复位困难时则需要切除部分下位椎体的上关节突以达到复位目的。

图10 术中撑开复位示意图

(2)手术时机选择:

手术时间的选择目前尚无定论,早期手术可尽早解除脊髓压迫,稳定脊柱方便护理。动物实验研究显示早期减压手术可促进脊髓功能恢复,临床上尚无证据表明早期减压可改善脊髓功能恢复。早期复位及减压固定不但可以减轻由创伤导致继发的脊髓损伤的程度,还可以达到稳定脊柱,便于护理及翻身,防止肺部感染、PE等致命并发症。脊髓不完全损伤的患者应力争在24小时内进行,完全损伤的患者也应力争在72小时内手术治疗。

(3)手术指征:

颈椎外伤后如果出现不稳定性骨折脱位和脊髓神经根功能损害均应进行手术治疗,保守仅适应于稳定性骨折及无脊髓损伤患者。

颈椎外伤手术指征:

1)继发脊髓损伤;

2)椎体滑移≥3.5mm;

3)后突成角≥11°;

4)椎体高度丢失≥25%;

5)椎间盘损伤;

6)任何形式的脱位;

7)双侧关节突、椎板、椎弓骨折;

8)后方韧带结构损伤伴前方或后方骨性结构损伤。

(4)手术方式:

根据骨折脱位的类型,采用不同的手术入路,主要为3种手术入路:前路、后路及前后联合入路。一般均在全麻下进行,术中全程颅骨牵引。其选择的适应证如下:

1)前路:

是目前治疗下颈椎骨折脱位的最常用术式。前路手术适合于椎间盘突出压迫脊髓、椎体骨折脱位及椎体小关节交锁合并椎间盘突出的病例,可进行单纯椎间盘切除减压融合前路钛板螺钉固定术、椎体次全切除钛网融合固定及椎间盘切除撑开复位椎间融合固定手术。撑开复位时避免过度撑开损伤脊髓,不能复位者可再行后路手术复位。植入钛网或骨块时因外伤造成不稳定要避免过度撑开,可通过推压头顶使椎间加压固定。

手术方式包括:

A.前路椎间盘切除、植骨融合内固定。用于没有骨性结构损伤的脱位及椎间盘损伤,植骨材料可采用自体髂骨、椎间融合器(Cage),用自锁钛板内固定。

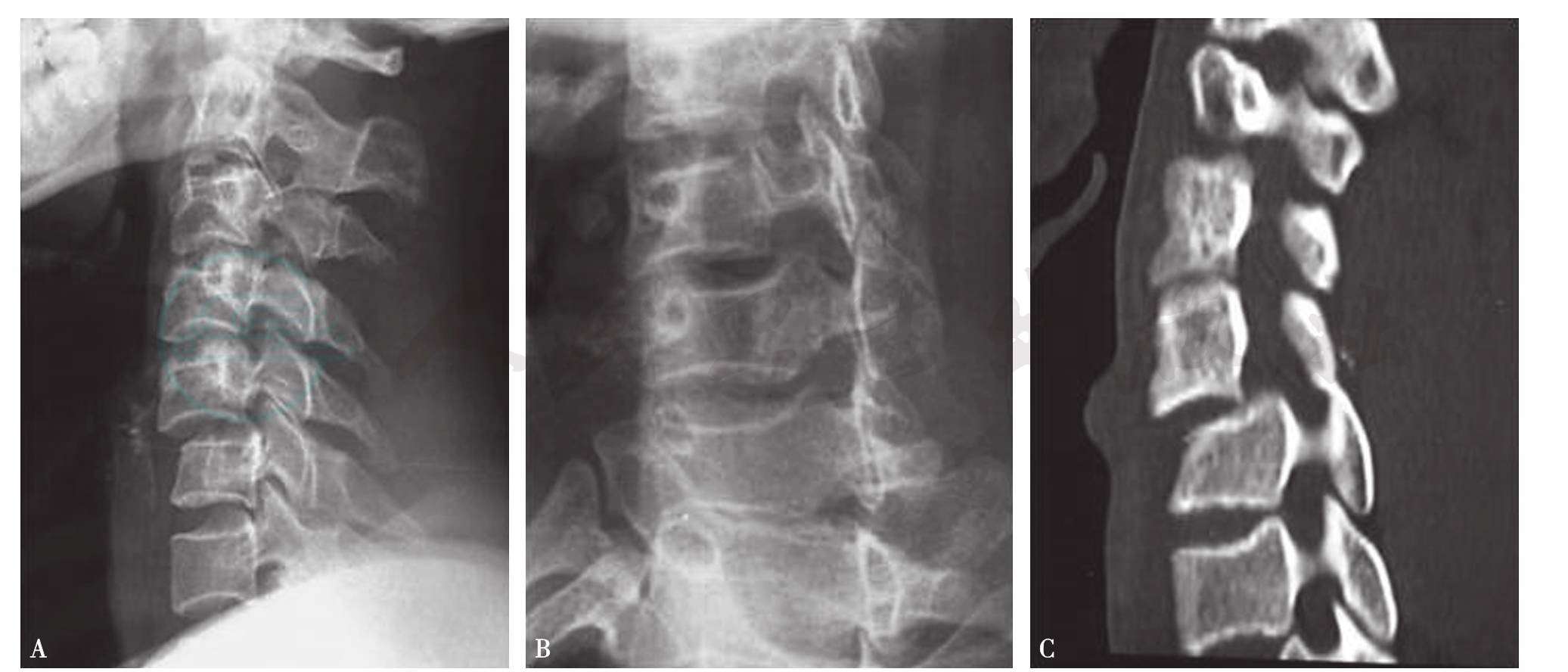

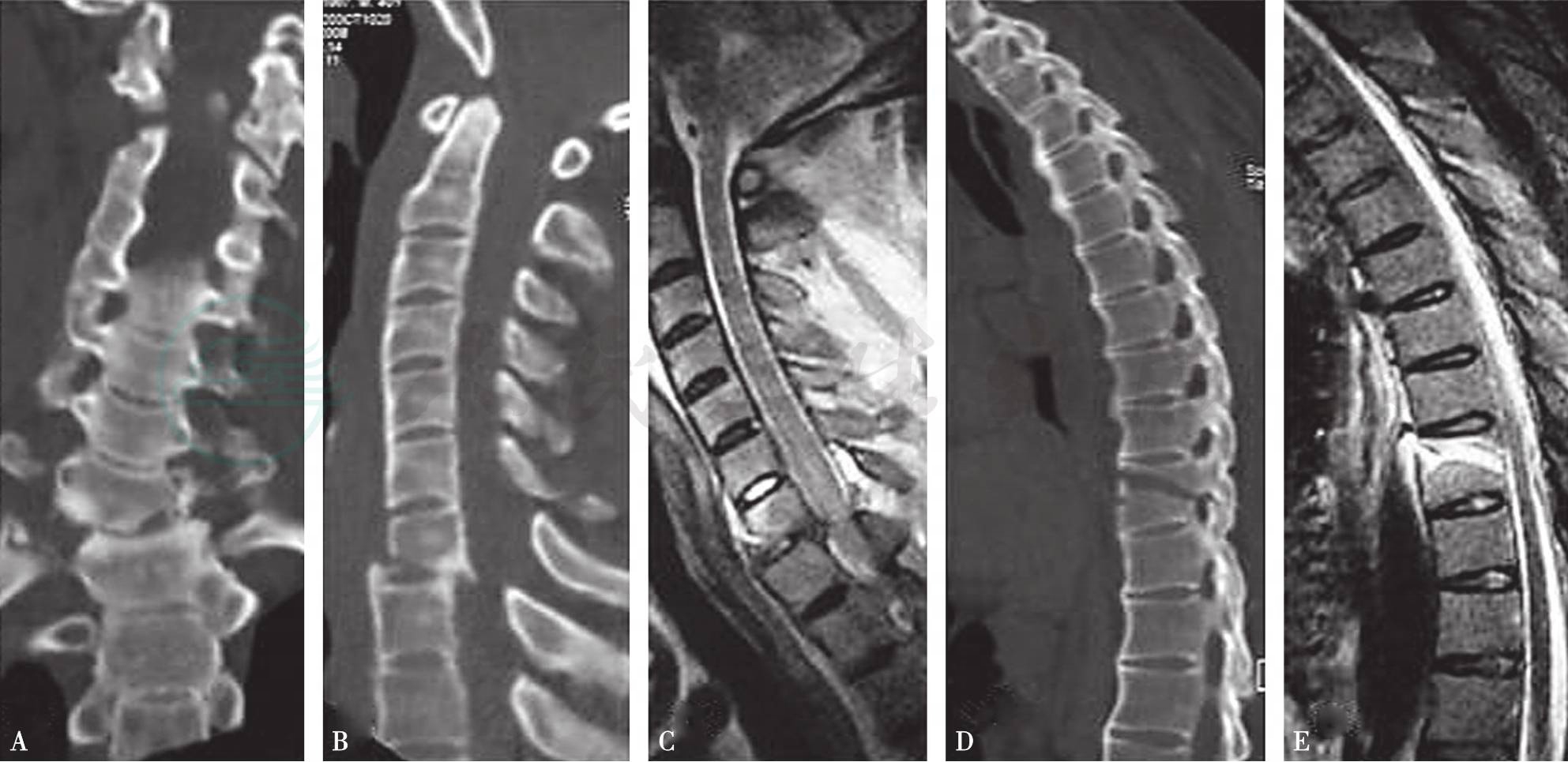

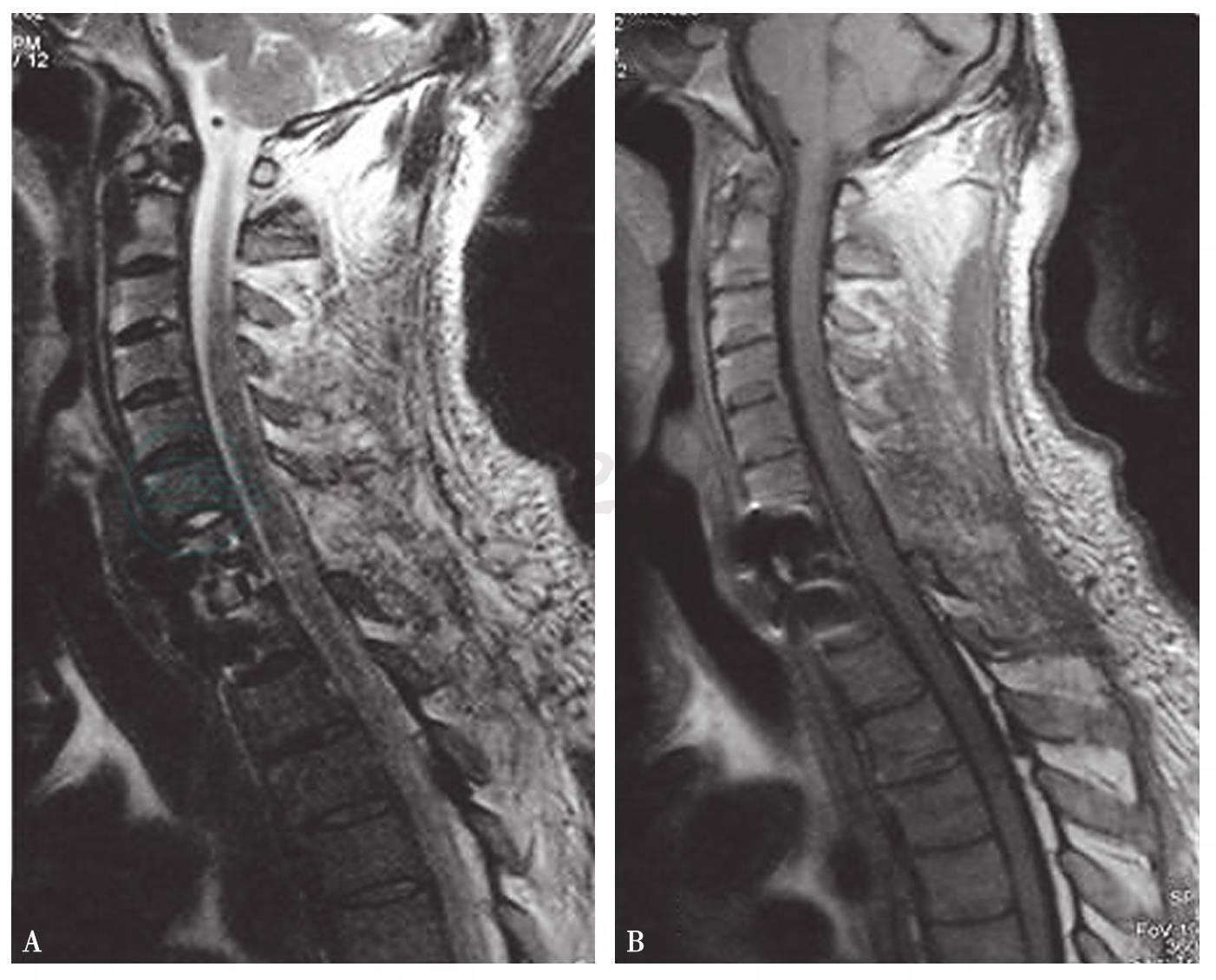

病例1(图11~图13) 男性,42岁。车祸致颈部外伤,ASIA脊髓损伤分级为C。单侧小关节脱位,椎体脱位<50%,为Ⅱ度屈曲分离损伤,AO分型为C2.1型损伤。前方损伤为主,选择全麻下牵引复位,前路前路椎间盘切除、Cage植入植骨钛板内固定。

图11 单侧小关节脱位

A.术前X线侧位片及MRI;B.术前CT示一侧关节突骨折,一侧脱位

图12 术中牵引复位后透视片

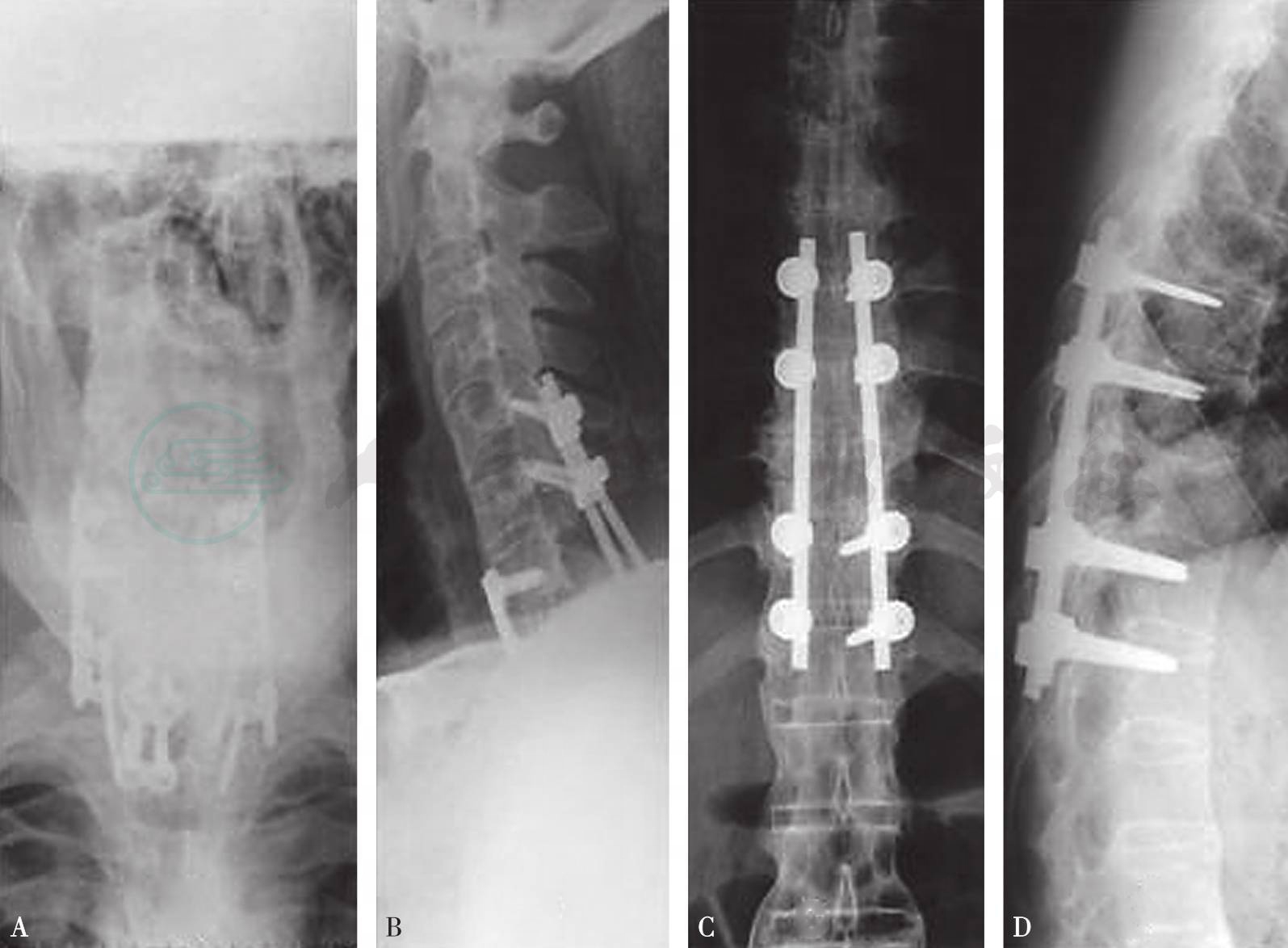

图13 术后X线片

B.椎体次全切除植骨融合内固定术,用于有不稳定椎体骨折的颈椎损伤,植骨材料可采用自体髂骨、钛网、人工椎体,用自锁钛板内固定。

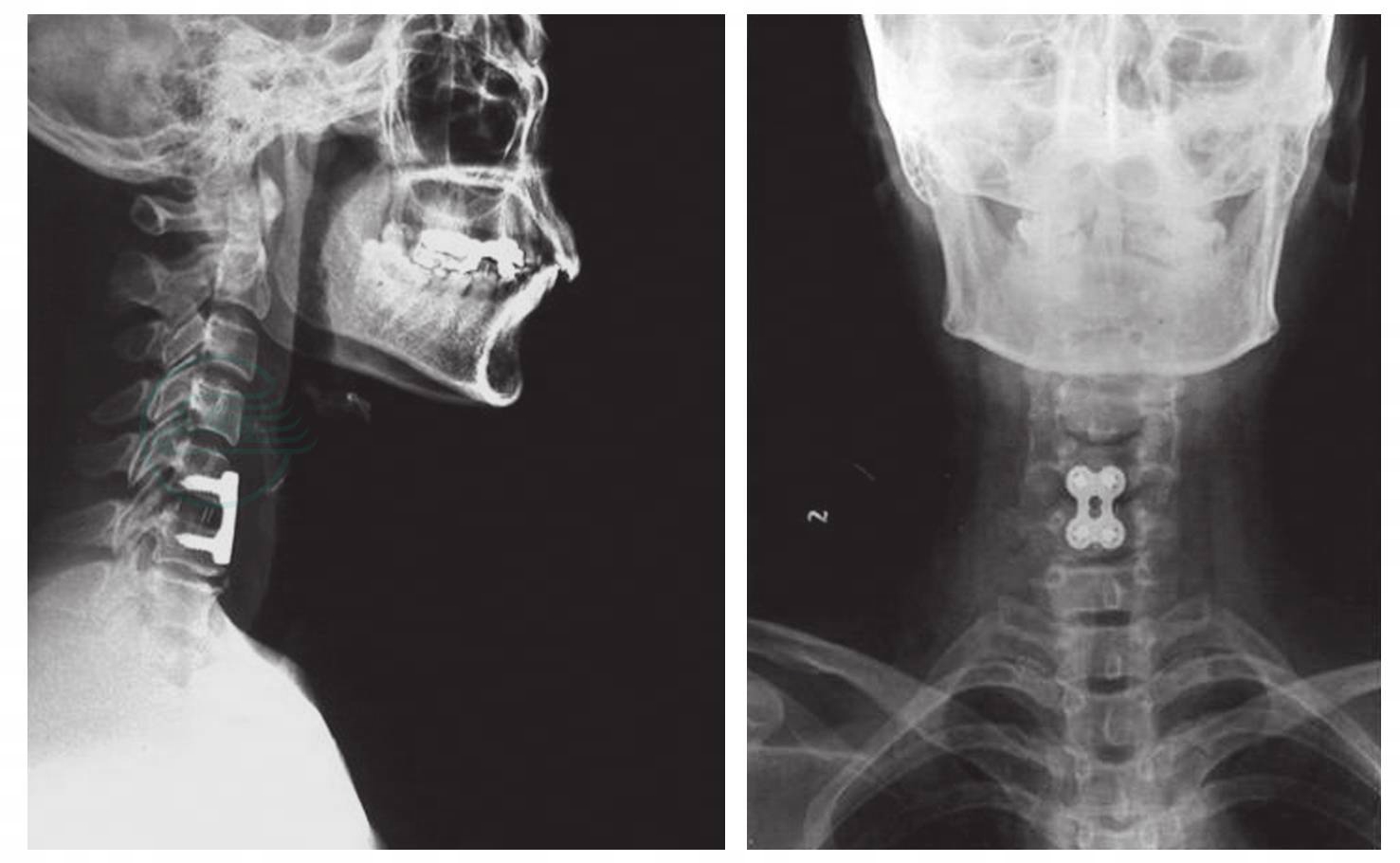

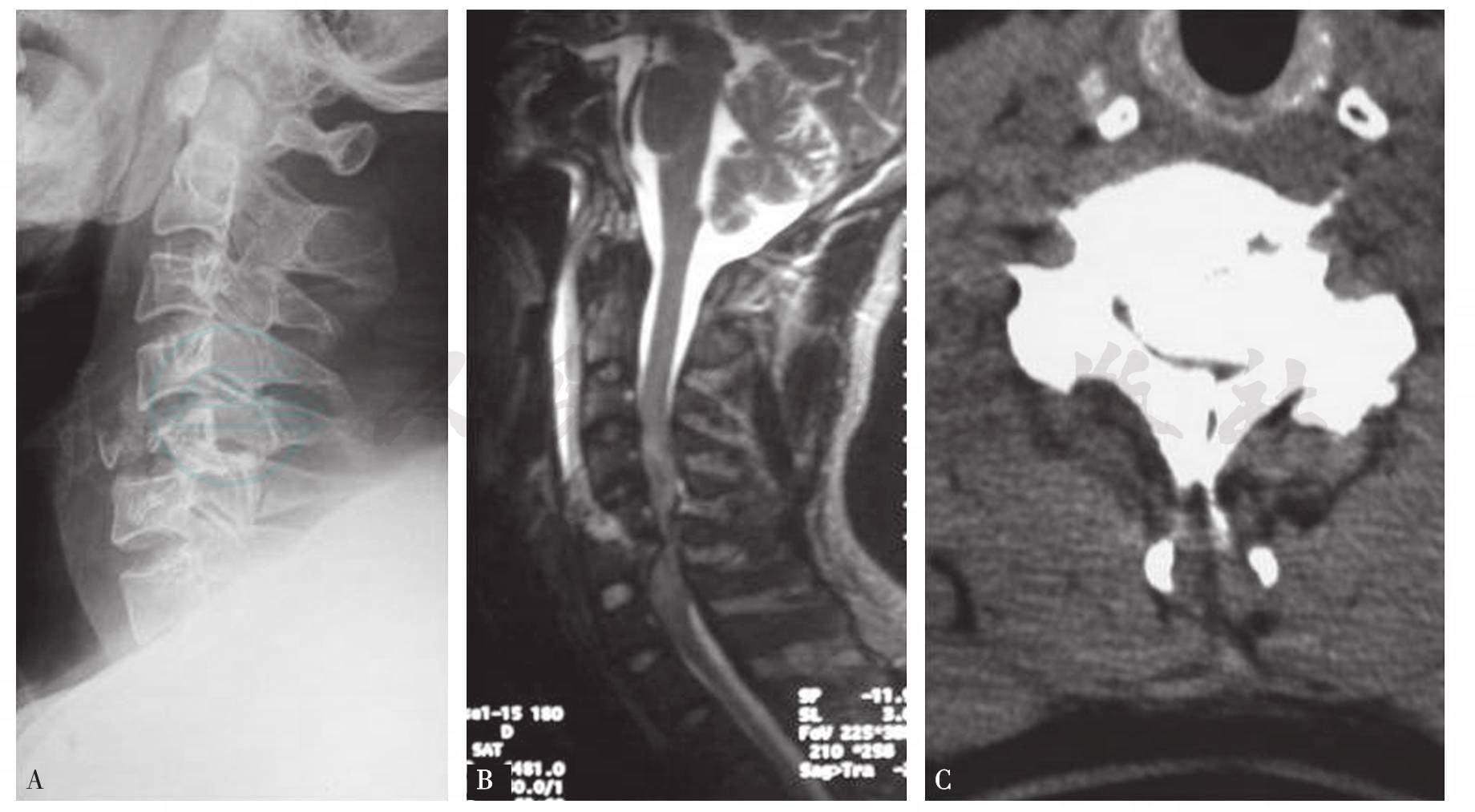

病例2(图14,图15) 男性,35岁。车祸致颈部外伤,ASIA脊髓损伤分级为A。X线显示:C5椎体压缩骨折并向后移位>3mm,为V度屈曲压缩型损伤,AO分类为A3型损伤,前方结构损伤,选择前路椎体次全切除,人工椎体植入,钛板内固定术。

图14 C5骨折脱位

A.侧位X线片;B.术前MRI;C.术前CT

图15 术后颈椎正、侧位片

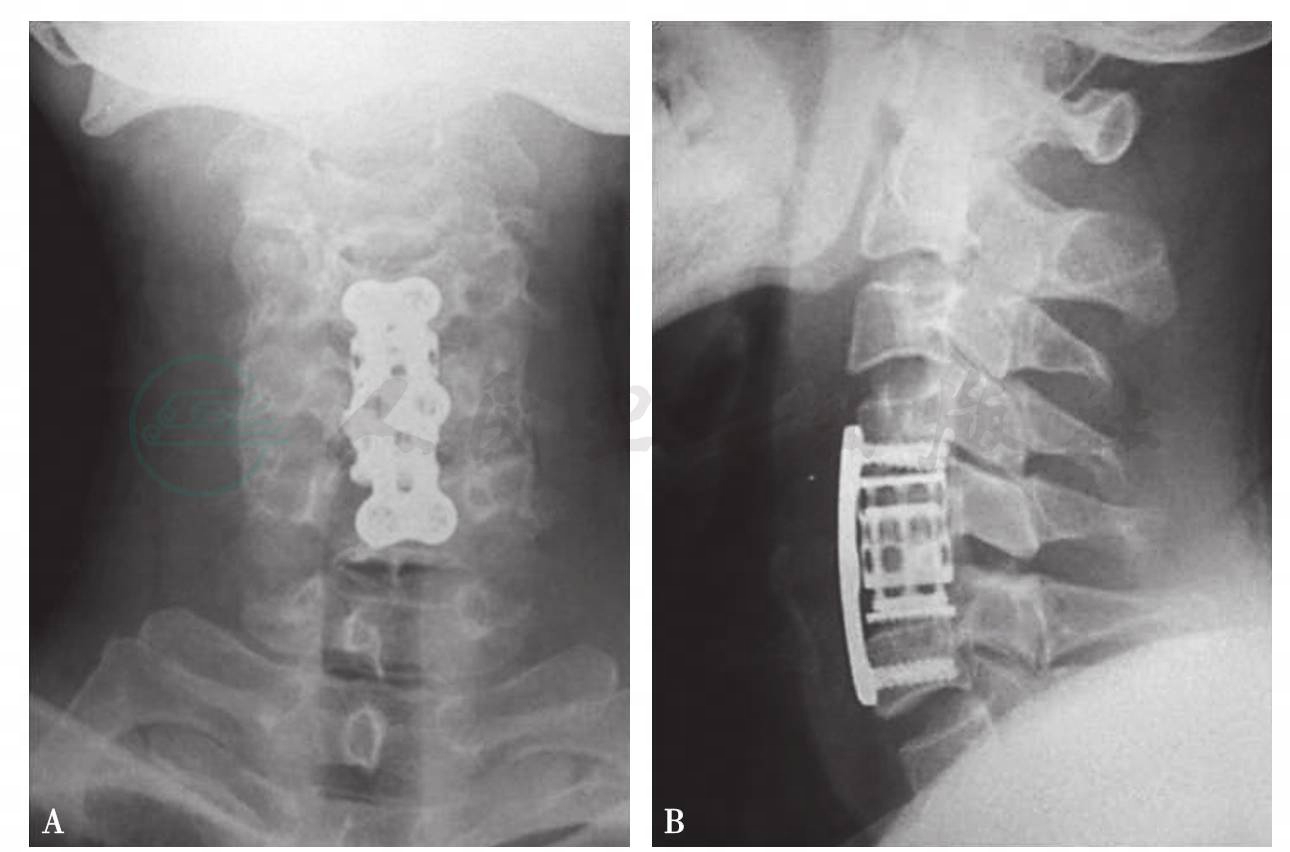

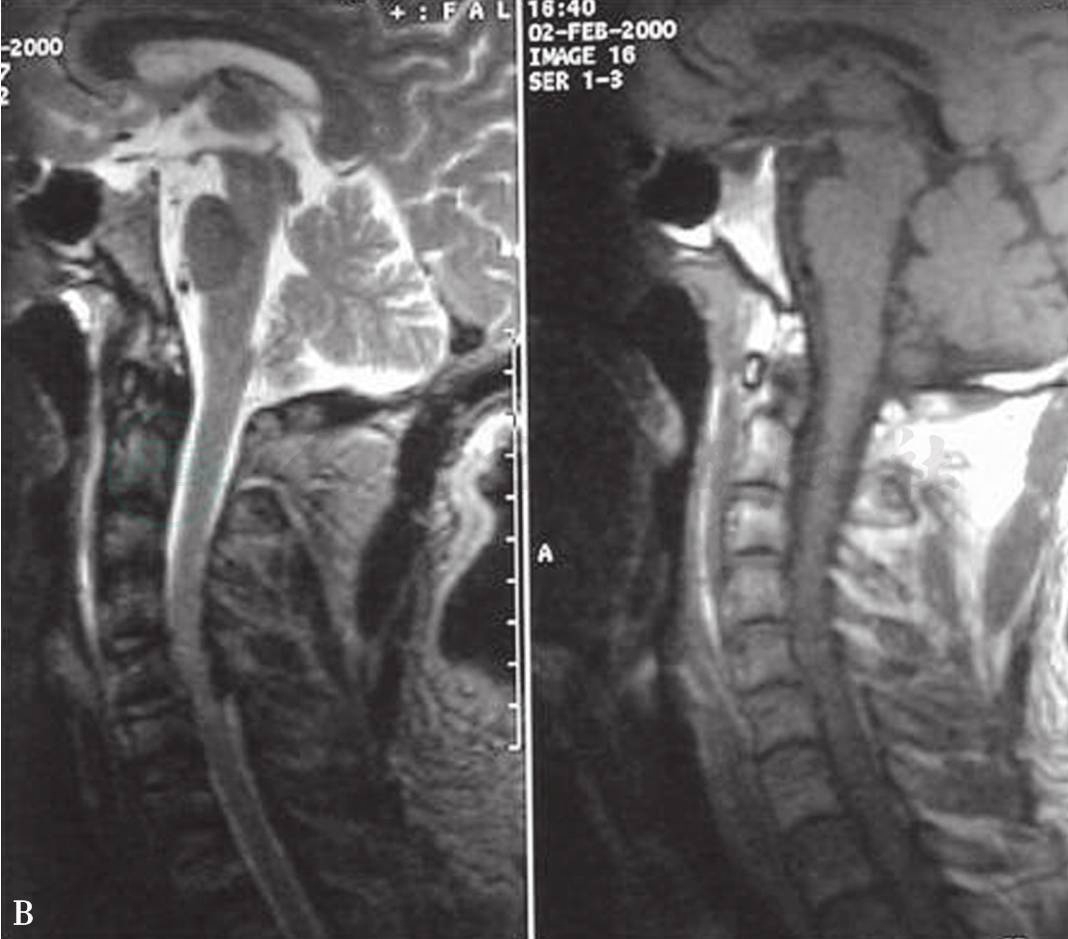

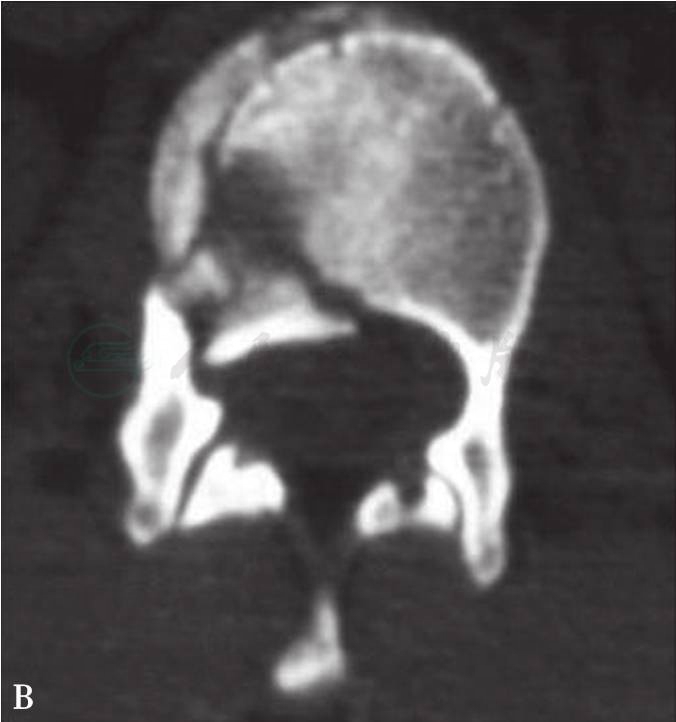

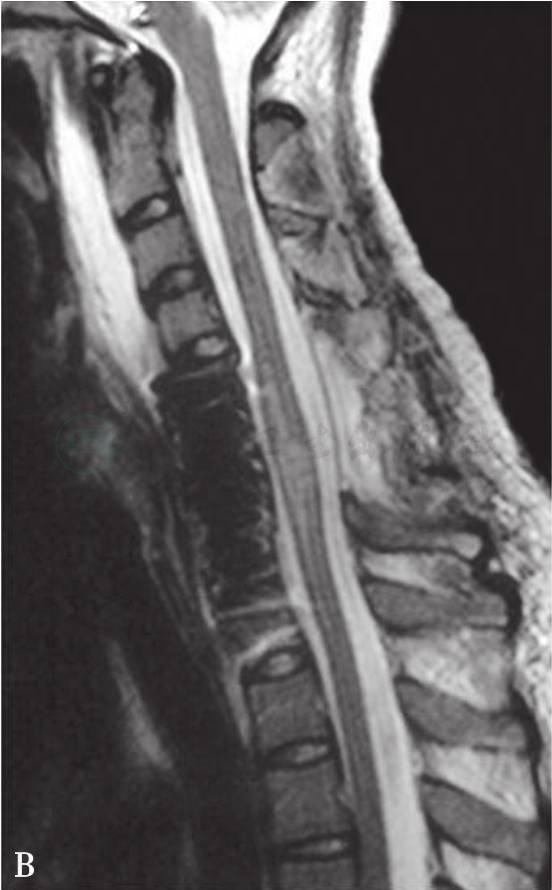

病例3(图16,图17) 女性,18岁。车祸致颈部外伤,四肢不全瘫, ASIA脊髓损伤分级为C。MRI及CT显示:C3椎体压缩骨折并向后移位<3mm,为IV度屈曲压缩型损伤,AO分类为A3型损伤,前方结构损伤,选择前路椎体次全切除,钛网植入,钛板内固定术。

图16 C3椎体爆裂骨折

A.术前MRI;B.术前CT

图17 C3椎体爆裂骨折

A.术后X线片;B.术后MRI示减压充分;C.术后一年复查神经功能完全恢复

C.手术技巧及注意事项

a.切口的选择

左侧或右侧:在显露深层的过程中喉返神经和迷走神经的分枝均有可能受到伤及。左侧入路损伤神经的危险相对较小,因为在左侧神经走行更容易被探察。右侧入路可能更易于右势手医生的操作,我们习惯选择右侧入路。

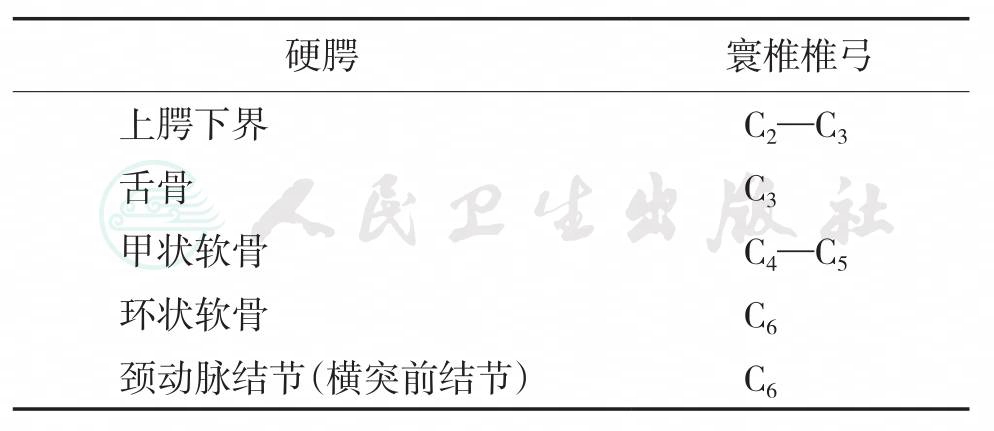

横切口或纵切口:横切口可以用于大部分颈椎骨折前路手术,从美观角度也更符合患者要求。皮肤切口常沿皮肤皱纹从中线斜向胸锁乳突肌的中部。如果需要减压三个椎体以上节段,宜采用沿胸锁乳突肌前缘的纵行切口。切口位置的选择可以通过体表解剖标记进行定位(表1)。

表1 颈前路切口的体表标志

b.无论皮肤切口高低,均是采用标准的前外侧入路(Smith—Robinson入路)来达到C3至T1椎体前缘、椎间隙以及钩突关节的显露。

c.手术显露技巧

体位的摆放:在病人的肩胛间区垫一个毛巾卷。然后让病人的颈部向对侧旋转15度。轻度后伸位往往也有一定帮助。在麻醉和肌松状态下,椎管狭窄的病人极易出现脊髓过伸损伤,摆放体位时要格外当心,此时常需采用纤维气管镜辅助气管插管。

肩部及上肢固定:为了提高术中透视检查的可视性,尤其对于低位颈椎,应将双臂放在两侧(裹住双手并保护好腕管),然后用胶布固定,维持双肩向下的位置,但不要用过大的力量,以防止臂丛损伤的发生。也可用布圈套在两个手腕上,在需透视时施行牵引。

重要结构保护:在显露中,做深层剥离前要用手指触摸血管搏动,仔细辨清颈动脉鞘。事先留置鼻饲胃管有助于认清食管结构并防止食管损伤。

邻近节段保护:在进行深层剥离时,应避免损伤相邻节段的椎间盘。另外过度牵拉颈长肌会导致颈交感链的损伤并出现术后Horner征。

椎动脉保护:在整个手术过程中确认中线非常重要。偏向一侧操作可损伤椎动脉。在椎间盘切除过程中可将钩椎关节作为确定椎间盘过界的标志。此外,也可用神经剥离子或小探子探察椎体外缘。

食管及气管保护:当手术减压需较长时间时,应每间隔一定时间将拉钩取下一小会儿,使受牵拉的软组织结构得到放松。

前路钢板的放置:根据以下原则选择钢板:钢板的长度既要使螺钉(最好是可以变换角度的)能够拧入椎体、又不能遮盖相邻的椎间隙。将钢板放在准备拧入螺钉的位置,X线透视观察钢板的位置和长度。拧入第一攻螺钉但是暂时不要完全拧紧。重新观察钢板的位置,并在对角线(上方或下方)拧入螺钉,将钢板固定在最后的位置上,拧入其他的螺钉。X线检查确定螺钉的位置,确认螺钉不在植骨块上或者椎间隙内。

2)后路:

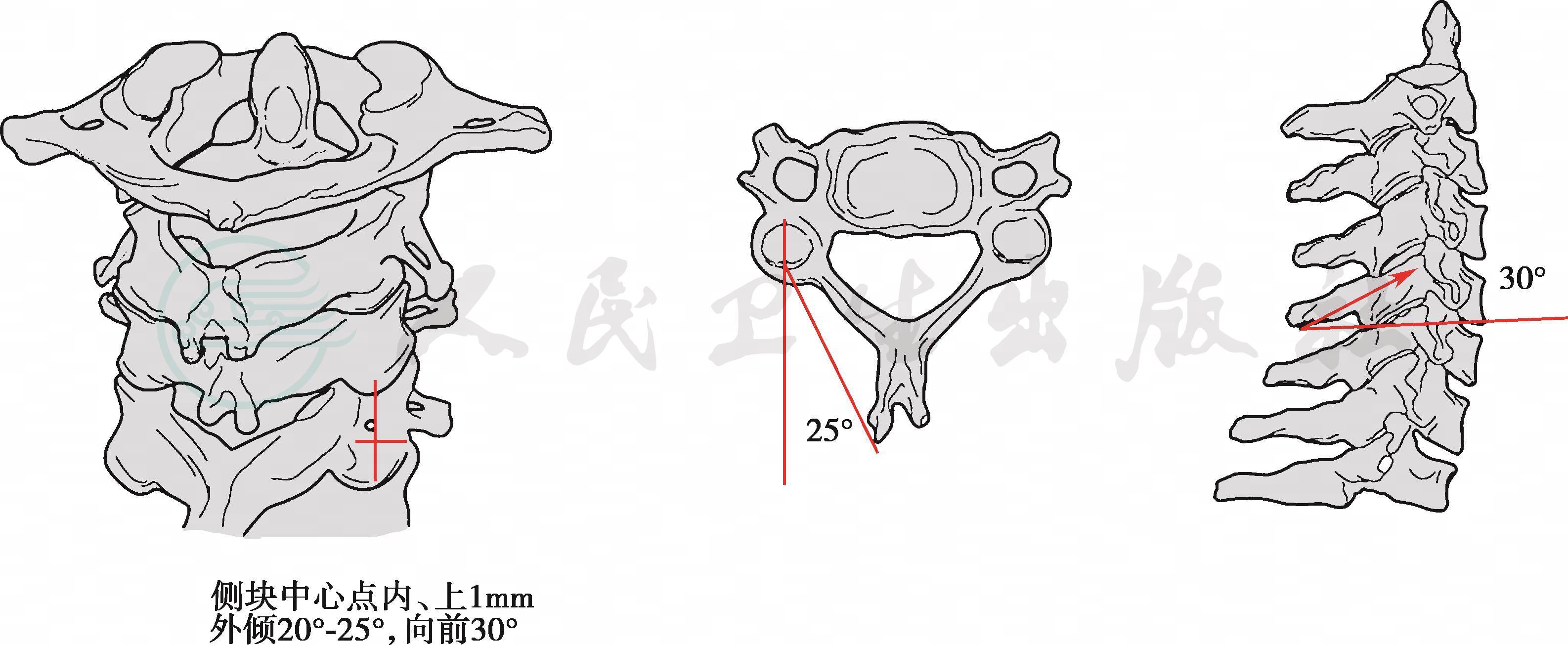

后路手术应沿后正中线切开分离,避免进入椎旁肌以减少出血,尽可能保留棘间棘上韧带,沿骨膜下剥离暴露椎板,只暴露需要复位固定的侧块关节,很少需要椎板切除减压,合并发育性或退变性椎管狭窄者可在复位后进行椎板成形脊髓减压术,同时进行侧块固定融合术。复位时可纵向牵引使交锁的关节解锁,同时应用刮匙或神经剥离子撬拨复位,复位困难者可切除部分下位颈椎的上关节突再复位。后方固定目前最常用的是侧块螺钉加钛板或钛棒固定,侧块螺钉以Margal法安装,长度可突破侧块前侧骨皮质,对手法复位困难者可在安装侧块螺钉之后固定远端钛棒,应用提拉装置撑开复位再适度加压恢复小关节对合关系。固定节段要根据复位后侧块的稳定性决定,关节交锁复位对合良好无缺损可单纯固定两侧脱位的侧块关节,头尾端各1枚螺钉。局部稳定性差,关节突缺损或侧块骨折,前方椎体骨折时可头尾端各固定2个节段。脱位节段小关节表面粗糙化并植骨融合。颈椎椎弓根固定技术要求高,风险比侧块固定大,应慎重使用。侧块螺钉的连接可使用钛板或钛棒,使用万向螺钉和钛棒可允许螺钉安装不需要根据钛板螺钉孔的位置进行,安装螺钉时可根据解剖选择最佳位置不必担心螺钉间连接的问题。

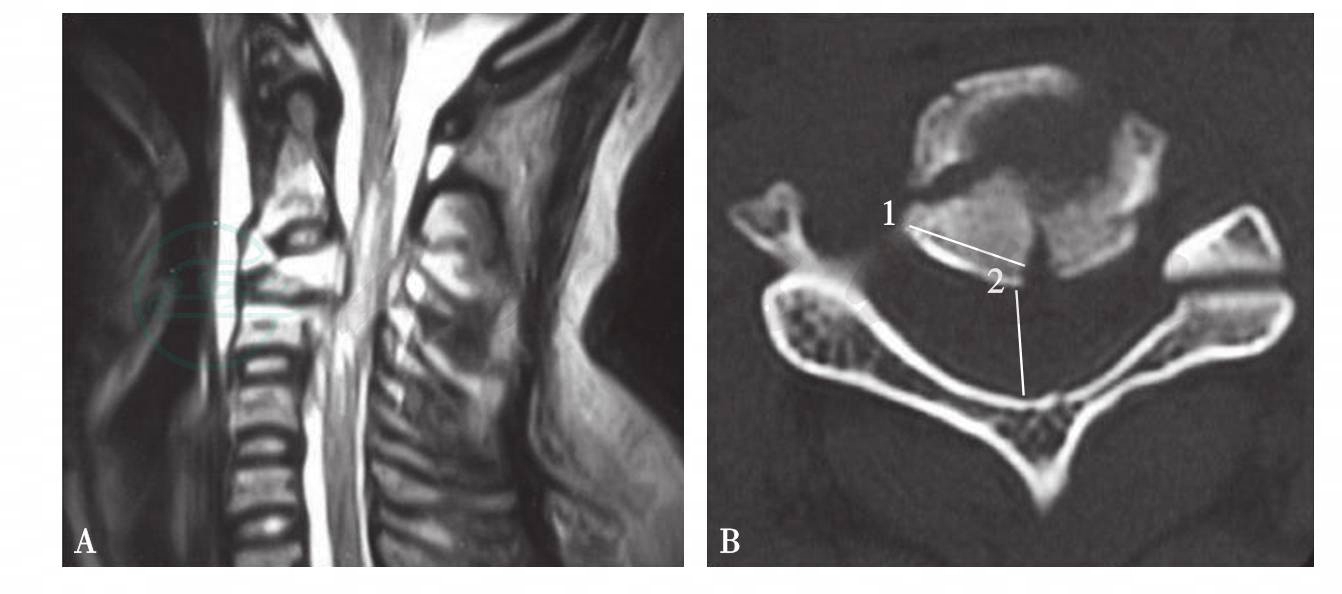

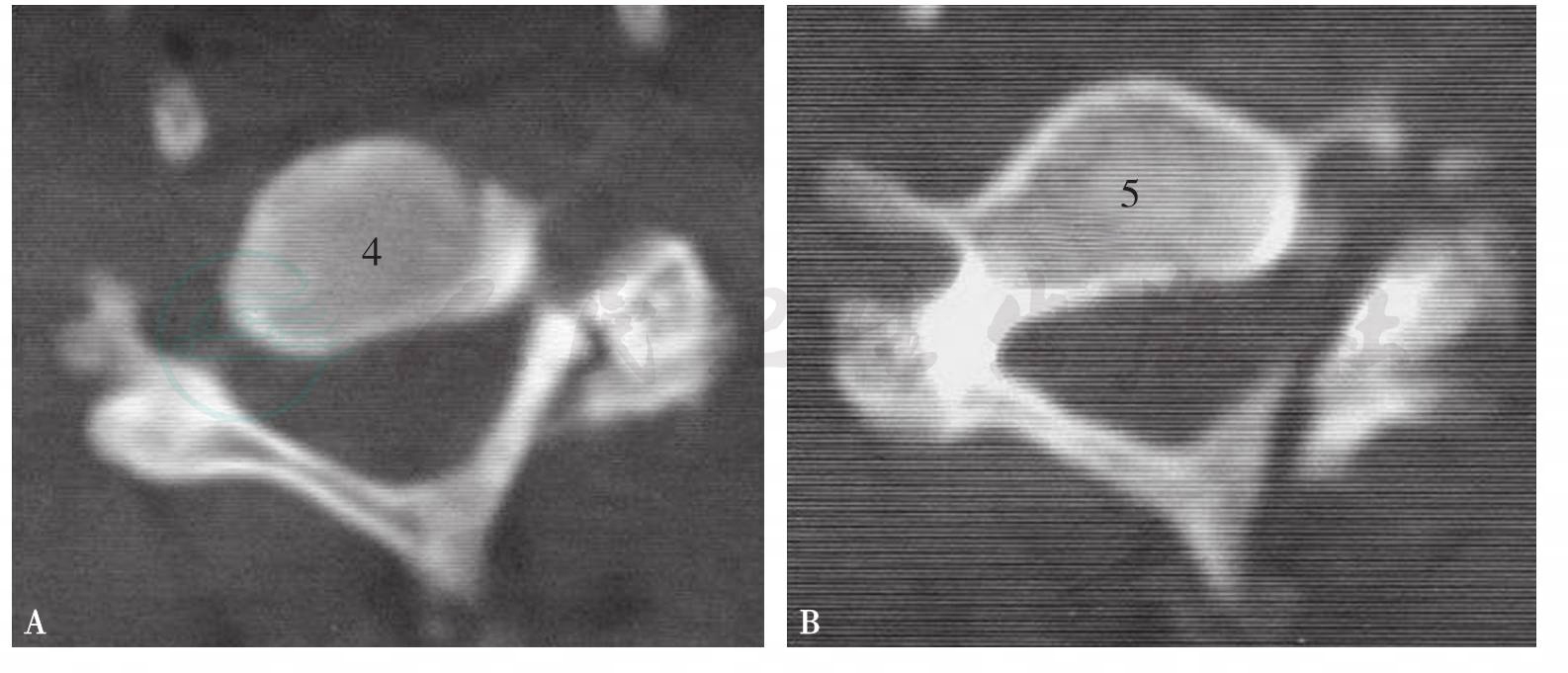

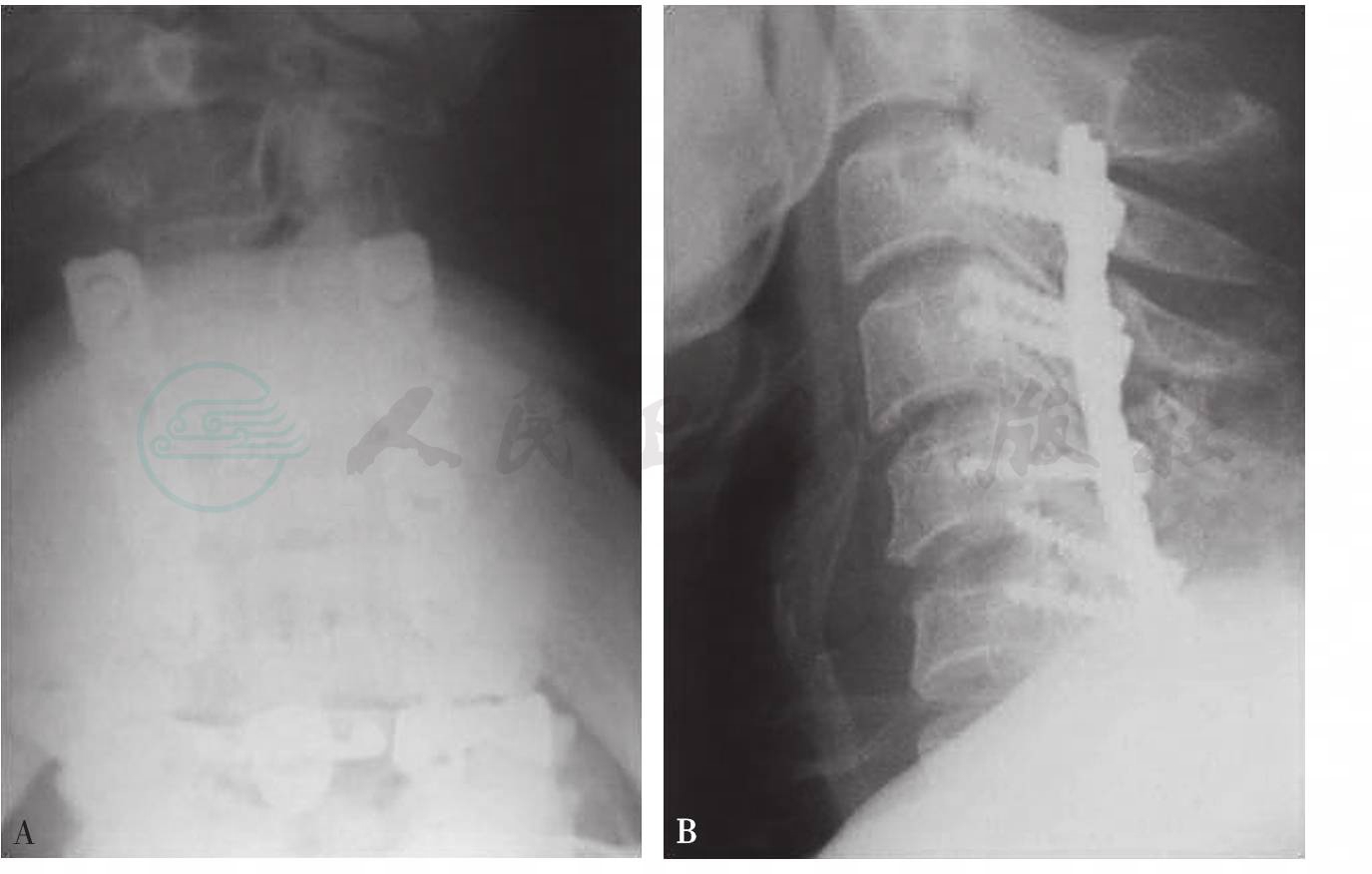

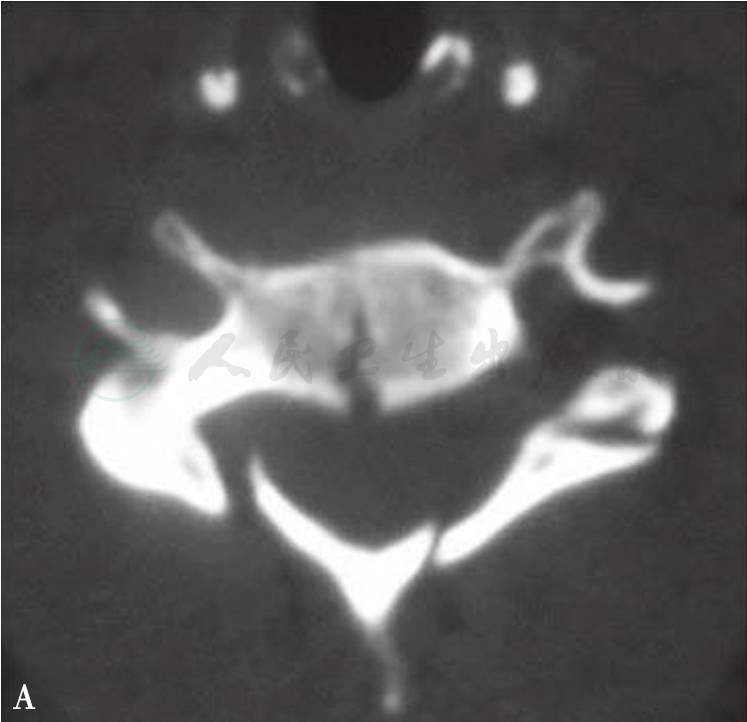

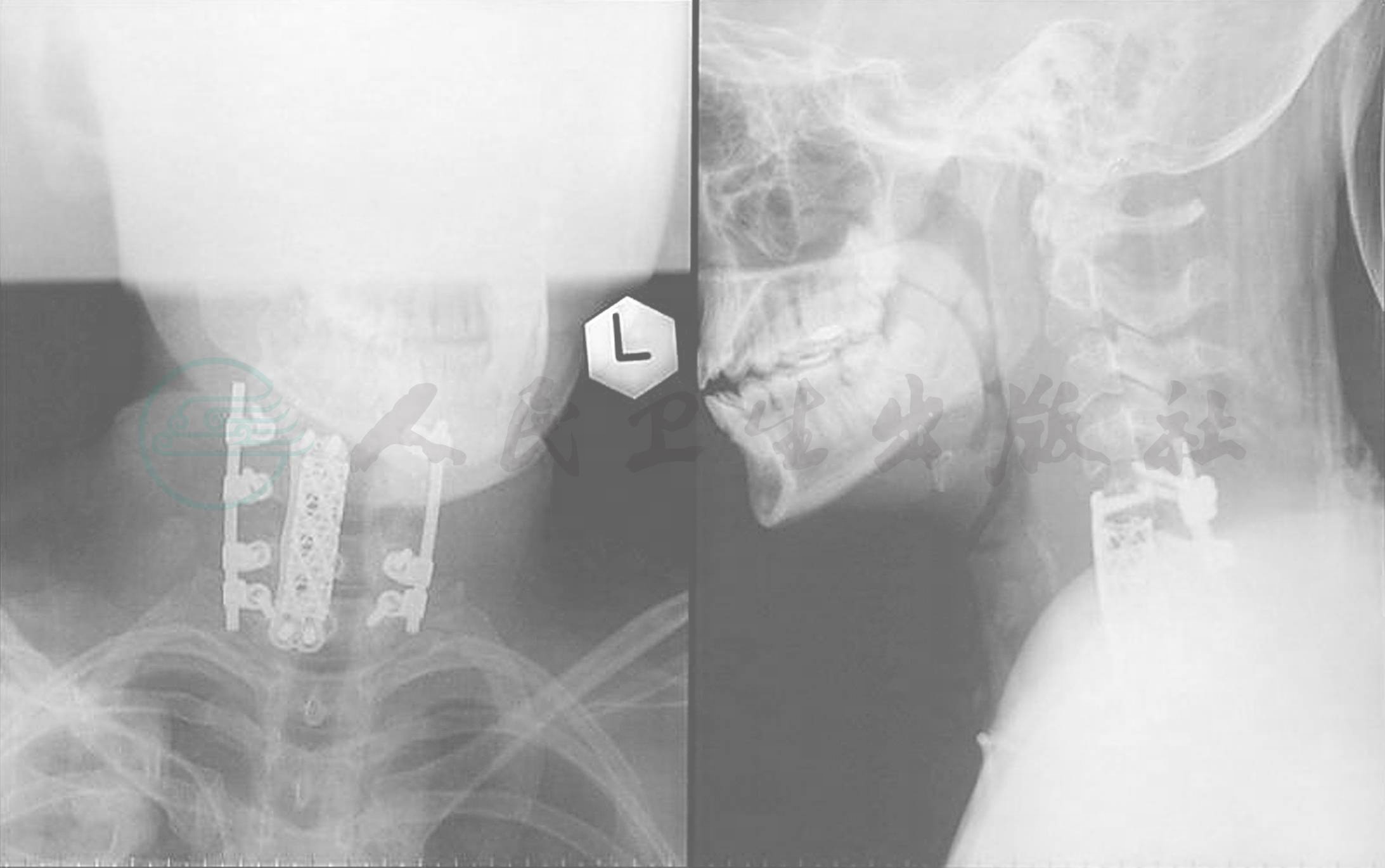

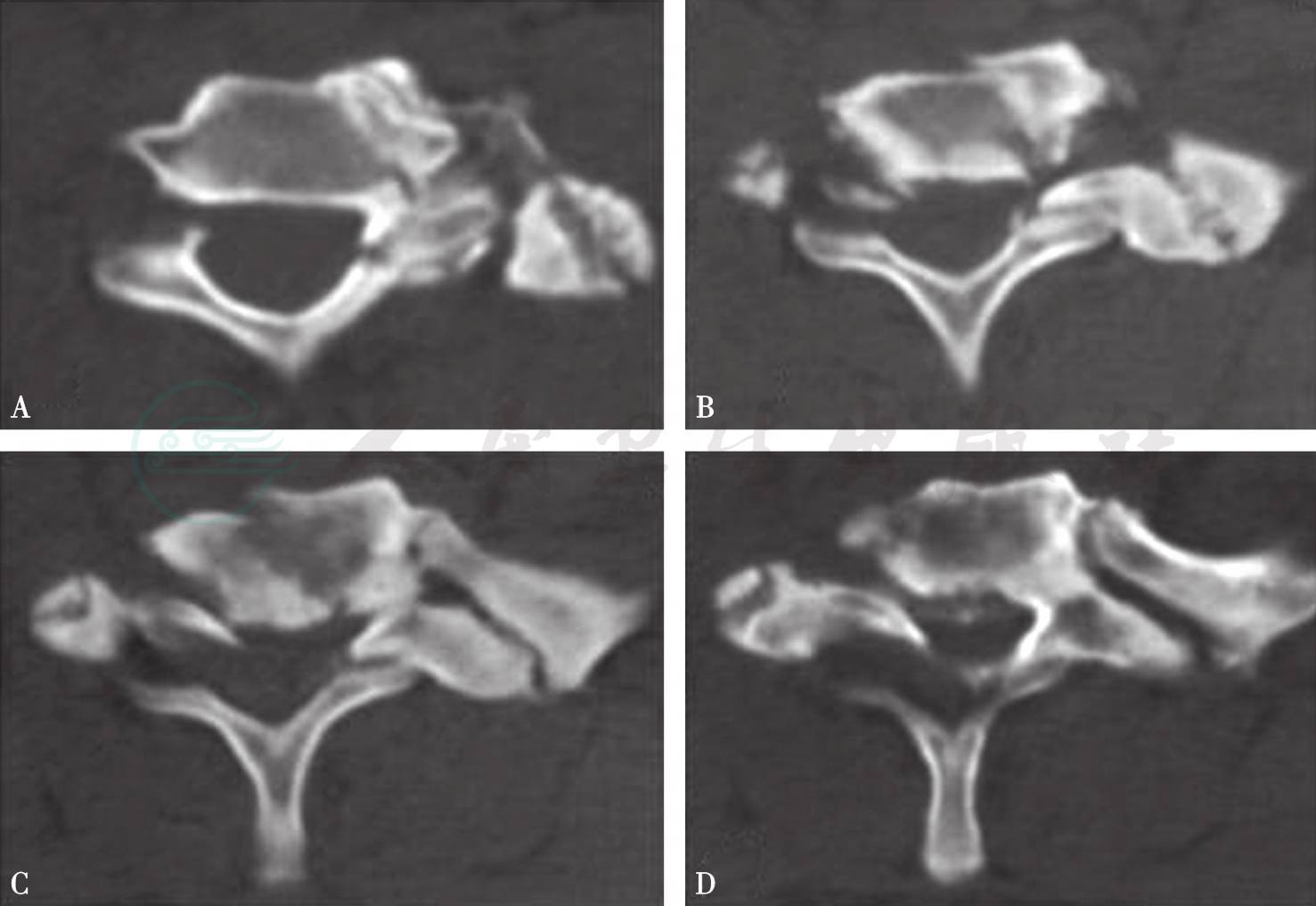

病例4(图18~图20) 男性,42岁。颈部重物砸伤,四肢不全瘫,ASIA脊髓损伤分级为C。X线未显示骨折及脱位,MRI显示脊髓后方受压,CT显示C4、C5左侧椎板骨折,为I度伸展压缩型损伤,AO分类为B2型损伤,单纯后方结构损伤,选择后路椎板成形、侧块螺钉钢板内固定术。

图18 单纯后方椎板骨折

A. X线片骨折不明显;B. MRI示脊髓受压

图19 CT显示单侧椎板骨折

图20 术后正、侧位X线片

手术技巧及注意事项:

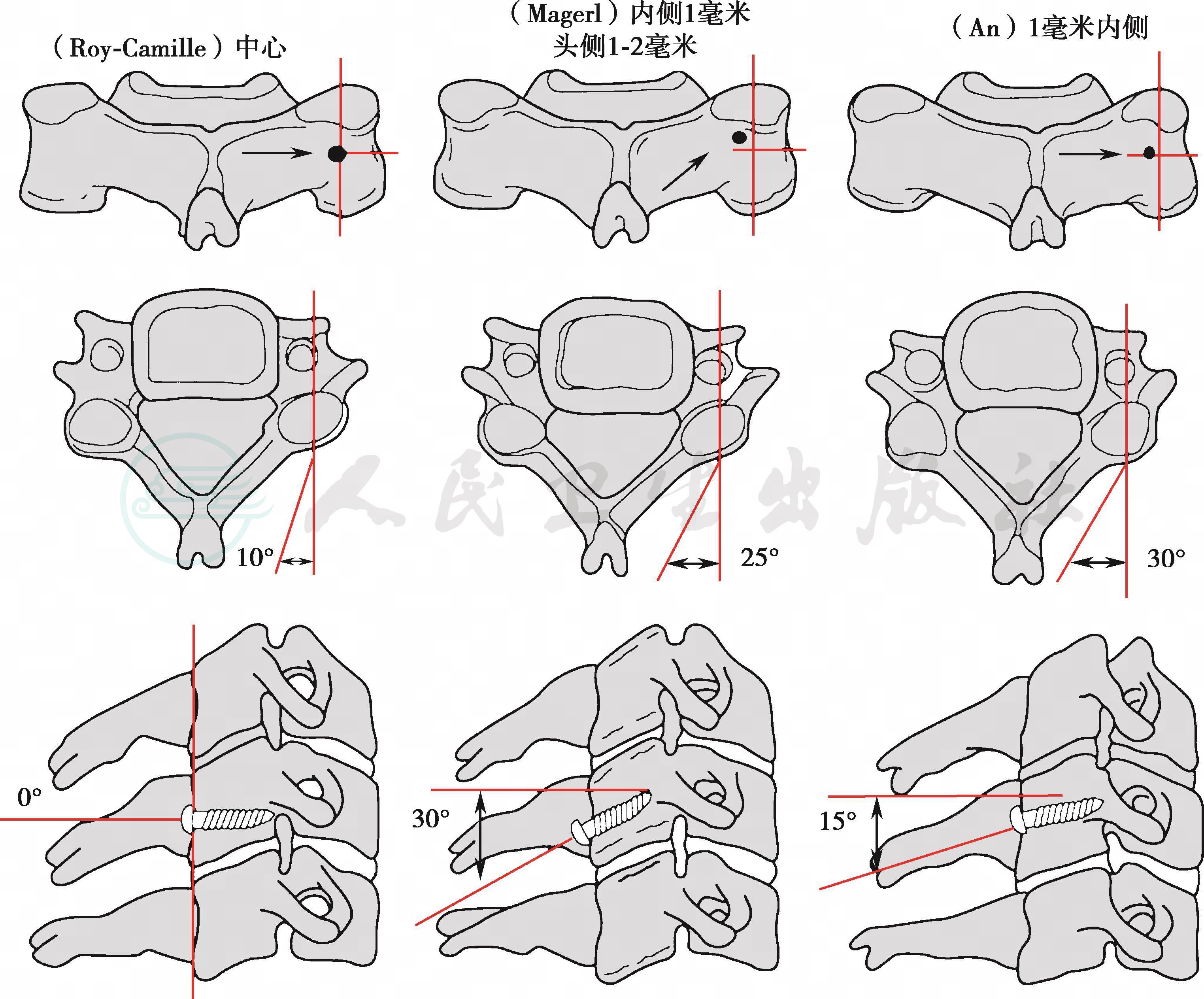

内固定:无论选择钉板还是钉棒固定均应先进行预弯以维持或恢复颈椎前凸。在拧入螺钉之前应当确认内固定平贴各个小关节。如果棘突和椎板完整,可以将其背侧皮质粗糙化,以便安入内固定后植骨。如果这些结构已经被切除,例如椎板切除术,可以将小关节面皮质粗糙化,植入小骨条后再安放钢板。内固定上的螺孔应当正对拟融合节段各个侧块的中点。钻孔前应测试螺钉孔对应的位置。安放内固定后拧入螺钉,但是不要完全拧紧,以免内固定扭转和翘起。对于C3至C7节段的螺钉固定,确定关节突的中点。螺钉钻入点依据不同的技术和钢板上的螺孔位置而不同。根据解剖学研究,An技术最不容易损伤神经根。根据这项技术,使用尖锥或小磨钻在侧块中点内侧1㎜处开出一个钻入点,这一步骤对于防止钻头滑移非常重要。使用限深钻头以向头侧15度、向外侧30度方向钻孔。根据所选用的螺钉不同,可以选择钻透单侧皮质或双侧皮质。使用3.5㎜丝锥攻丝,拧入3.5㎜的皮质骨螺钉。4㎜的螺钉用于翻修。螺钉的平均长度是10~12㎜。如果钻入点偏下和偏内,建议使用Magerl技术(图21)。如果钻入点位于正中,建议使用Roy—Camille技术。

有些内固定系统限制了钢板上螺钉的位置。必须注意,在钻孔之前应当确认钢板适合所有融合节段上的钻入点。解决的方法是根据钢板的方向和局部的解剖选择最适合的螺钉固定技术(An、Magerl或Roy—Camille,图22)。

图21 Magerl侧块螺钉置钉技术

图22 三种不同的侧块螺钉置钉技术

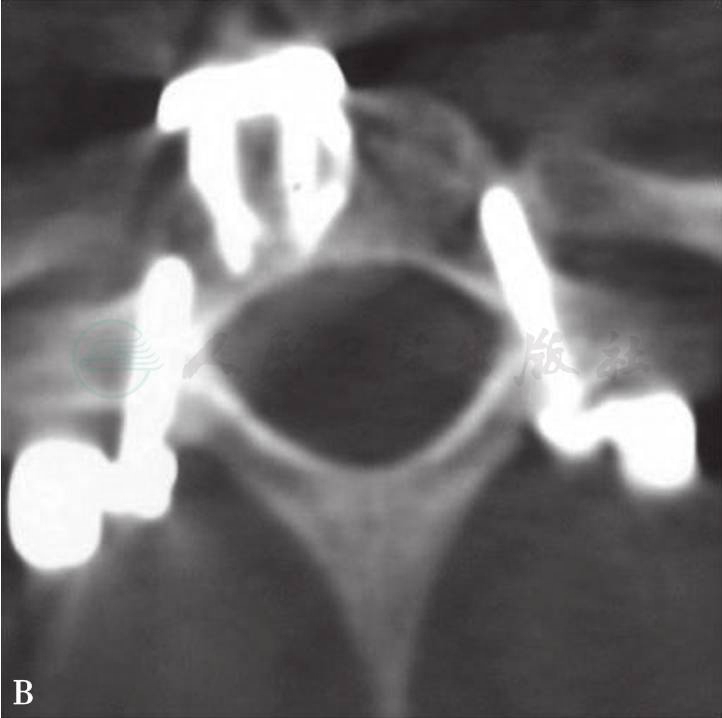

病例5(图23~图27) 男性,45岁。车祸致颈部外伤,四肢不全瘫,ASIA脊髓损伤分级为C。X线显示C5-6双侧小关节脱位,C5棘突骨折,椎体脱位50%,为Ⅲ度屈曲分离型损伤,AO分类B2.2 型即后方骨性结构损伤合并间盘损伤。因前后结构均有严重损伤,选择前后联合入路。

图23 病例5,AO B2.2型C5-6骨折脱位

A.正位X线片;B、C.斜位X线片

图24 病例5,术前MRI

图25 病例5

A.术前CT;B.术中复位后透视片

图26 病例5

A.术后正位X线片;B.术后侧位X线片

图27 病例5

术后MRI显示减压充分

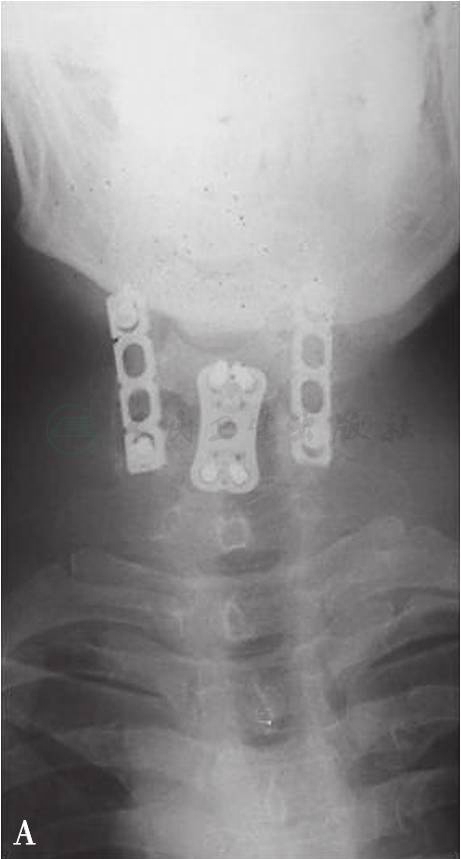

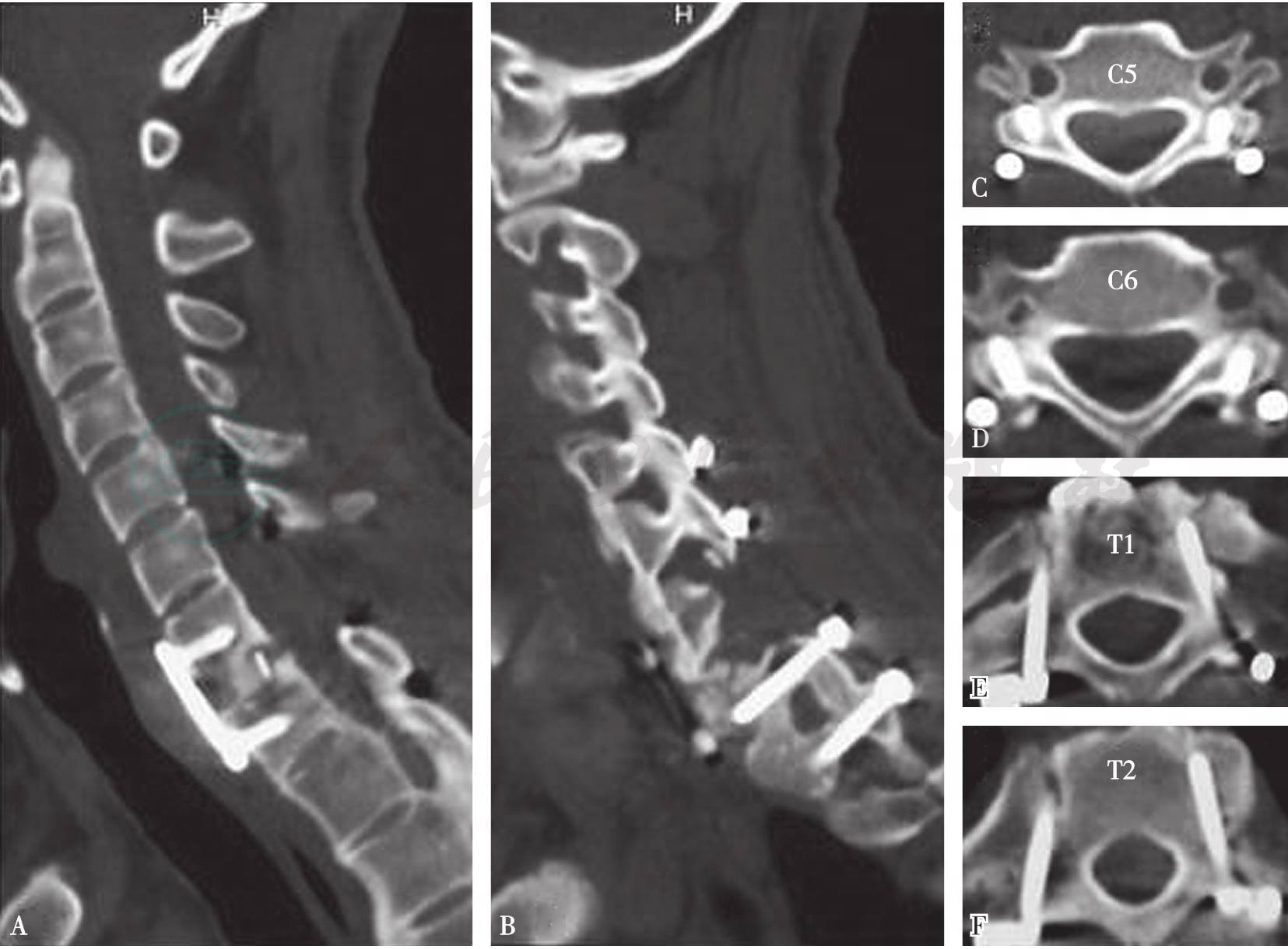

病例6(图28~图33) 女性,21岁。车祸致颈、腰部外伤,四肢不全瘫,ASIA脊髓损伤分级为C,运动评分32/100。CT显示C5、6双侧椎板骨折,C6、C7、L1椎体压缩骨折。因多发伤,颈椎前后结构均有严重损伤且为多节段,选择颈椎前后联合入路,腰椎后路椎弓根内固定。

图28 病例6,跳跃性脊柱骨折,术前全脊柱CT

图29 病例6

A.术前颈椎CT;B.术前腰椎CT

图30 病例6,术后颈椎正、侧位片

图31 病例6,术后CT示减压充分、内固定位置好

图32 病例6,术后MRI显示减压充分

图33 病例6,术后腰椎CT示骨折复位满意

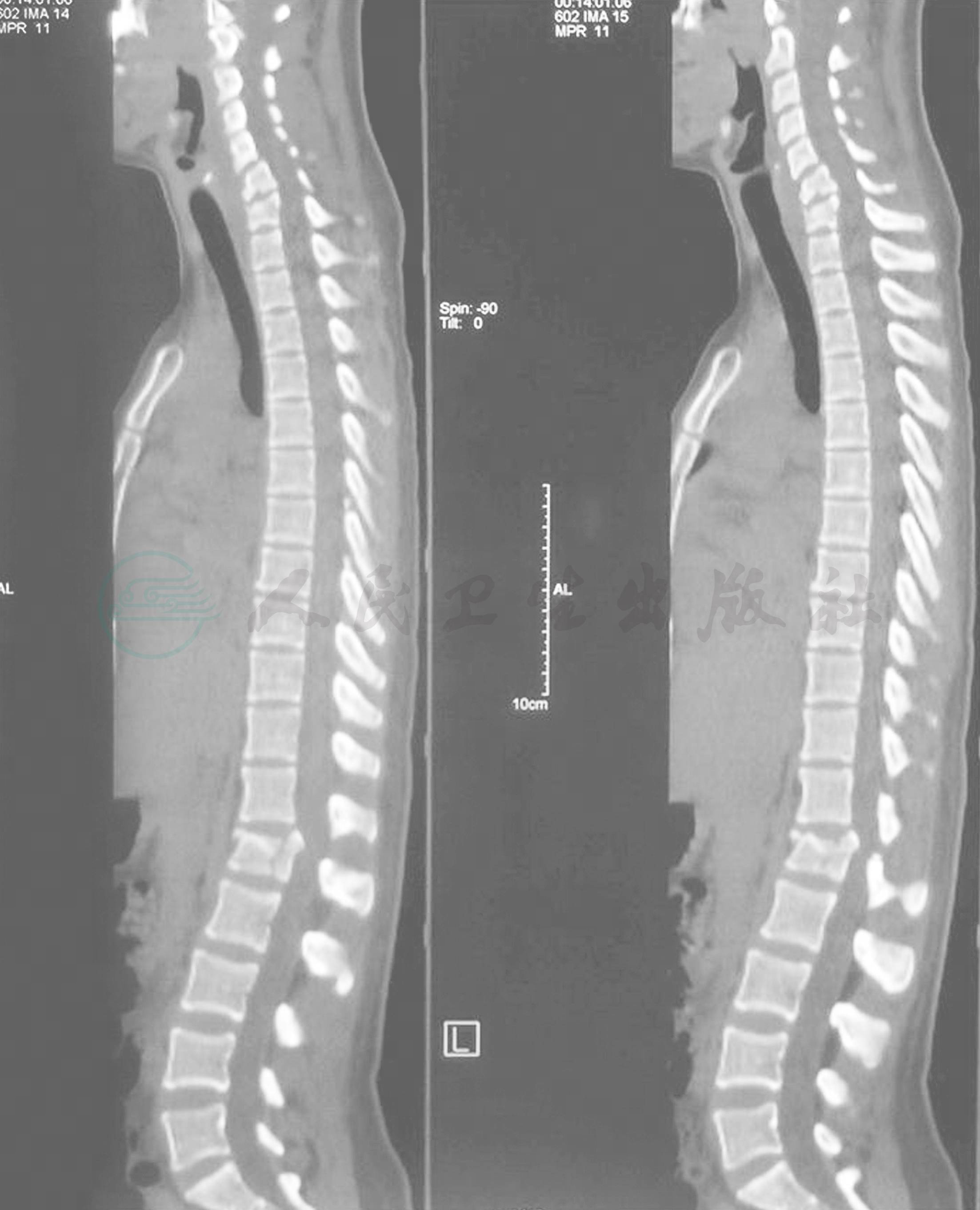

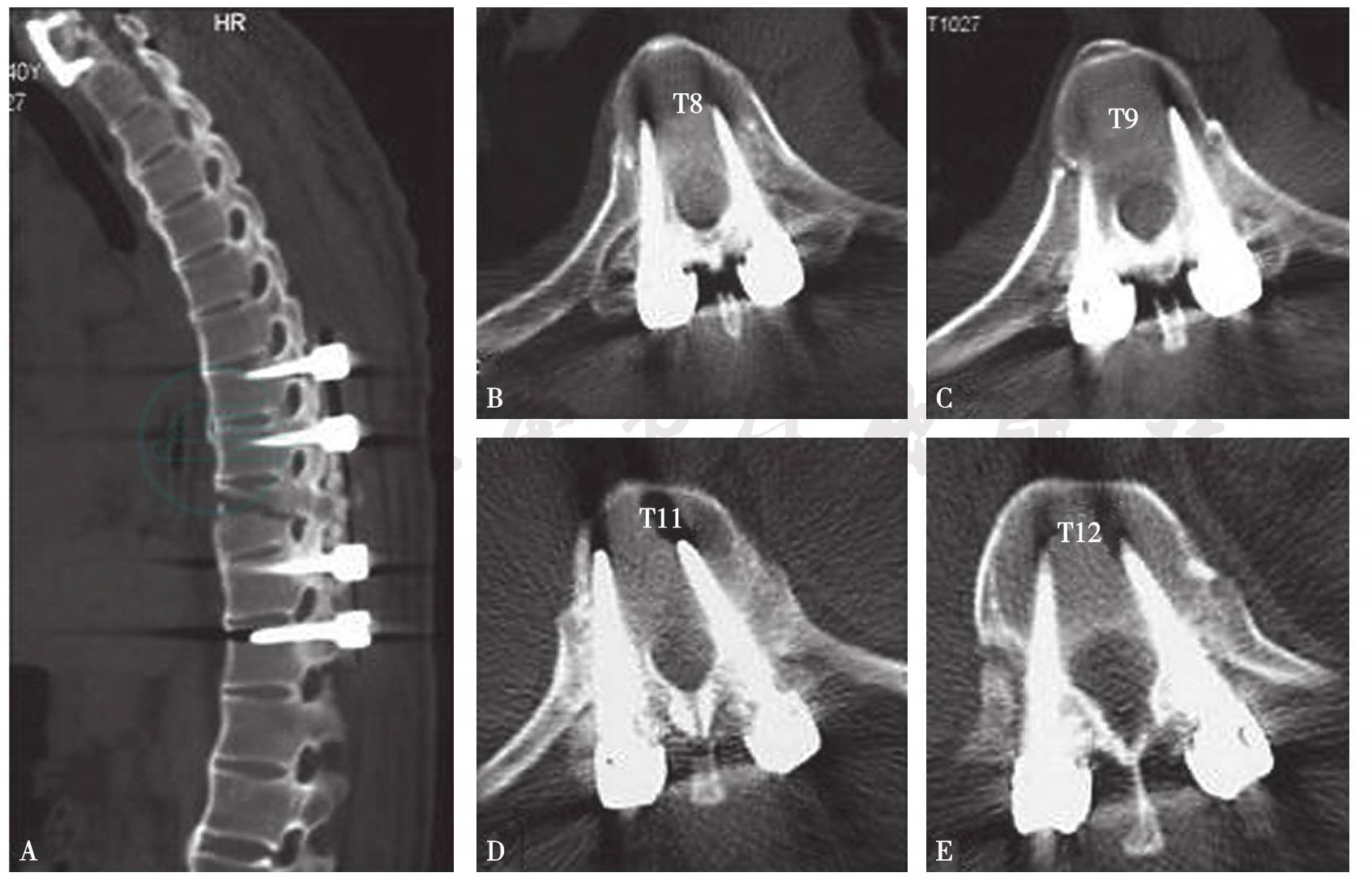

病例7(图34~图40) 男性,41岁,强直性脊柱炎。车祸致颈、胸椎外伤,四肢不全瘫,ASIA脊髓损伤分级为B。CT显示C7~T1骨折脱位,T10骨折。选择一期颈胸段椎前后联合入路,胸椎后路椎弓根内固定。

图34 病例7,强直性脊柱炎跳跃性骨折

图35 病例7

A、B.术前CT示C7T1骨折脱位;C.术前MRI示脊髓受压;D、F.术前CT示胸椎骨折

图36 病例7

A、B.术前C7 CT;C、D.术前T1 CT

图37 病例7

A、B.术后颈椎正侧位片;C、D.术后胸椎正侧位片

图38 病例7,术后MRI显示减压充分

图39 病例7,术后颈胸段CT示内固定位置良好

图40 病例7,术后胸椎CT示内固定位置良好

3.常见并发症及处理

(1)多尿及低钠、低钾

颈脊髓损伤多尿低钠血症于伤后4天左右开始出现,伤后14天左右达到高峰,伤后40天左右恢复,尿量最多可达14 000ml/天,在严重颈脊髓损伤(ASIA A级)患者中的发生率几乎为100%。治疗主要应给予高张含钠液,应用肾上腺皮质激素,而过度限水可能会加重病情。

(2)中枢性高热

体温升高时间多为伤后2~7日,平均为3.8天,体温为38~40℃左右,持续2~3周,平均为18.2天。严重颈脊髓损伤(ASIA A级)患者发生中枢性高热比例占76%,临床特点为高热、无汗、面部潮红,鼻塞,惊厥,抽搐,呼吸困难等症状,药物降温效果不佳,受外界环境温度影响而变化。血象检查白细胞无显著升高。对此类高热要严密观察体温变化,积极行颈椎牵引制动,早期应用脱水剂、肾上腺皮质腺激素以减轻脊髓损伤和水肿,早期减压固定,不能因高热而延误手术时机。采取物理降温措施,冰袋冷敷或冰水灌肠、或酒精擦浴,并调节室温在18~20℃。鼓励病人多饮水。在高热时,持续中流量吸氧,提高脊髓的耐受性,利于其康复,给予足够的电解质、体液、糖、氨基酸,以补充能量消耗。

(3)前路手术相关并发症

1)最常见的并发症是取骨区的不适,包括疼痛、感染、髂骨骨折及股外侧皮神经麻痹。位于其次的并发症是咽喉疼痛或吞咽困难,主要为过度牵拉气管所致。

2)血肿压迫气管:由于伤口出血量较大而引流不畅造成。如患者出现缺氧、窒息症状,颈部明显肿胀增粗而引流量少或无,应立即切开伤口清理血肿、止血,否则会出现植物人甚至死亡的灾难性后果。

3)食管和气管的损伤少见,食管损伤的漏诊会导致早期食管瘘。随即会出现纵隔炎,其发病率和死亡率均很高。可通过小心放置拉钩来避免。

4)喉返神经损伤导致声带麻痹发生率可高达11%,但常为单侧或一过性,多为过度牵拉所致。如术后6周症状无改善应进行喉镜检查。

5)交感链的损伤可导致Horner综合征,常为过度牵拉颈长肌所致,表现为上睑下垂、瞳孔缩小和无汗症。

6)神经损伤和脑脊液漏,据报告总的发生率约为1%。一过性C5神经根损伤最为常见。但灾难性的脊髓损伤也有报告。

7) 术后10年内25%的病例可见相邻节段退变。此种情况多见于老年患者,尤其是以前已有退变或手术融合水平达C5及C6者。

8)血管损伤(包括颈血管鞘和鞘内的血管,其被胸锁乳突肌前缘所保护)的报告少见。自动撑开器放置不合适可伤及血管鞘。手持的牵开器如过度牵拉也可引起灾难性后果。减压范围过于偏外可损伤椎动脉,也可损伤左侧颈胸交界处的胸导管。

(4)后路手术相关并发症

1)眼部受压

使用马蹄形的头架时未将前额放置在头架上而直接压迫了眼部或在术中头部位置移动造成。避免的方法是术前仔细检查眼部位置,使用Mayfield头架,如无此头架用颅骨牵引或宽胶布固定头部。此并发症一旦出现病人有可能终生失明。

2)血肿压迫脊髓

由于伤口出血量较大而引流不畅造成。主要特点是进行性加重脊髓损害症状及体征,引流量少或无。疑似病人应B超或MRI确诊,确诊后应立即行手术清除血肿、止血重新放置引流,否则将造成永久性脊髓损害。

3)C5神经根麻痹

多为一过性。术后出现肩部及上臂痛,三角肌和肱二头肌无力。主要由脊髓后移导致的神经根牵拉造成。非甾体抗炎药、颈部制动可缓解疼痛,肌无力在12个月内逐渐恢复。

4)椎动脉损伤

为椎弓根螺钉或侧块螺钉位置不当所导致。

5)内固定松动、断裂

最常见于最头端或尾端的螺钉,可以更换。如已经融合可以取出钢板。

4.术后处理及康复

(1)常规放置负压引流,引流留置48小时或直至8小时内引流量小于10ml(前路)或30ml(后路)。

(2)术后48小时应用抗生素。

(3)引流拔除后拍摄术后片,内固定位置满意即可鼓励患者坐起或下床活动。术后当晚即可翻身,应鼓励早期活动。

(4)术后佩戴硬质颈椎围领6~12周。一般患者除洗浴时间而外,应持续佩戴围领。

(5)限制运动直至融合。避免提取重物、体力劳动、屈曲、扭转等。

(6)于术后1个月、3个月、6个月和12个月进行门诊随访及常规影像学检查,以了解神经功能恢复情况和植骨融合情况。