股骨近端有三组动脉系统提供血运:①位于股骨颈基底部的关节囊外动脉环。由关节囊外动脉环发出的,走行于股骨颈表面的颈升动脉。②圆韧带动脉。③骨内动脉系统。

股骨颈骨折后股骨头缺血坏死的发生率不同作者报道差异很大。其差异的原因可能在于各组病例骨折移位程度不同。

股骨头的血液供应来自旋股内侧动脉,有两组分支,即上关节囊动脉和下关节囊动脉,穿入关节囊内沿着股骨颈滑膜下进入股骨头内。上关节囊动脉自股骨头外上缘关节软骨下0.5cm进入头内,是股骨头的主要供血命脉(图1)。股骨颈骨折一旦错位、极易损伤此组血管、而发生股骨头坏死。下关节囊动脉由股骨头下面关节软骨边缘进入头内,股骨颈骨折错位严重,也易发生血管断裂。股骨颈骨折发生严重旋转错位者,可发生全部股骨头坏死。

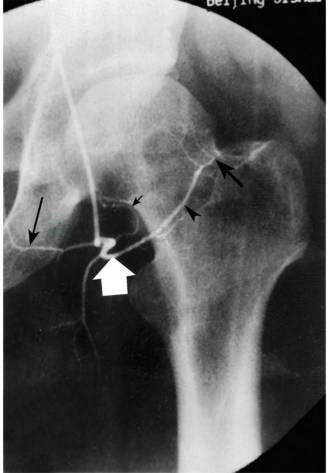

图1 股骨头颈血液供应

左髋关节股骨头颈血管造影显示左股骨旋股内侧动脉(大白箭),供应股骨头血运的下关节囊动脉(小黑箭),血管绕过股骨颈后面(黑箭头)分布到股骨头内(大黑箭)。这些血管都是在关节内经骨面滑膜下进入骨内的。图左边为闭孔动脉(细长黑箭)

股骨头缺血坏死的发生也与一些临床病症有关,如使用激素,酗酒,肾上腺功能亢进,家族性脾性贫血,镰刀性红细胞性贫血,血红蛋白病,肥胖,胰腺炎等,目前最被认可的发病机制为血管性因素导致脂肪性栓塞,继发炎症,引起血管内凝血。常发生于30~40岁的年轻人,男性多于女性(4∶1),70%患者累及双侧股骨头。

血管假说被认为是解释股骨头坏死发病机制最具说服力的假设,如果发生血栓形成,继之发生血流阻塞、静脉压增加、动脉血流受阻、骨质缺氧和骨坏死的连续过程,缺氧诱导因子1(HIF1),血管内皮生长因子(VEGF),膜联蛋白6和过氧化氢酶(CAT)显示出与风险的关联。

股骨颈骨折股骨头缺血坏死的概率,依据股骨颈骨折线的部位,有无错位和错位的程度,骨坏死的发生率有所不同,总体发生率20%~40%。有旋转错位者,股骨头坏死发生率可高达74%;股骨颈骨折脱位者,发生率高达100%。

股骨头缺血坏死的分期方法有很多种,无论哪种分期方法均强调软骨下骨折的意义,现在的分期趋向于结合X线平片和MRI的综合评价。

1.ARCO(国际骨循环和骨坏死联合会)分期法

0期:无症状、无X线片和MRI异常,组织学上可见骨坏死。

Ⅰ期:有或无症状,X线片正常,MRI异常,组织学上可见骨坏死。

Ⅱ期:有症状,X线片可见骨小梁改变,但无软骨下骨折(半月征),关节间隙正常。MRI可见典型表现。

Ⅲ期:有症状,X线片和MRI均见不同的骨小梁改变和软骨下骨折,股骨头外形尚保持正常,关节间隙正常。Ⅲa期:半月征累及关节面小于15%;Ⅲb期:半月征累及关节面的15%~30%;Ⅲc期:半月征累及关节面大于30%。

Ⅳ期:有症状,股骨头外形改变,关节间隙正常或狭窄。Ⅳa期:塌陷股骨头范围小于15%;Ⅳb期:塌陷股骨头范围15%~30%;Ⅳc期:塌陷股骨头范围大于30%。

2.Pennsylvania分期系统

2002年,宾夕法尼亚大学的学者结合影像学特征提出了该分期系统,在讨论股骨头坏死的治疗时有重要意义。

0期:平片、骨扫描和MRI均为正常

Ⅰ期:平片正常,骨扫描和/或MRI表现异常。

Ⅰa期:轻度(病变累及股骨头小于15%)

Ⅰb期:中度(病变累及股骨头的15%~30%)

Ⅰc期:严重(病变累及股骨头大于30%)

Ⅱ期:股骨头lucent和硬化改变

Ⅱa期:轻度(病变累及股骨头小于15%)

Ⅱb期:中度(病变累及股骨头的15%~30%)

Ⅱc期:严重(病变累及股骨头大于30%)

Ⅲ期:软骨下塌陷(新月征),股骨头外形正常

Ⅲa期:轻度(病变累及关节面小于15%)

Ⅲb期:中度(病变累及关节面的15%~30%)

Ⅲc期:严重(病变累及关节面大于30%)

Ⅳ期:股骨头塌陷

Ⅳa期:轻度(病变累及关节面小于15%,深度小于2mm)

Ⅳb期:中度(病变累及关节面的15%~30%,深度为2~4mm)

Ⅳc期:严重(病变累及关节面大于30%,深度大于4mm)

Ⅴ期:关节狭窄和/或髋臼改变

Ⅴa期:轻度

Ⅴb期:中度

Ⅴc期:严重

Ⅵ期:进一步退行性改变

股骨头坏死分为股骨头骨折端全部骨坏死、部分骨坏死和分散小片骨坏死。

1.全股骨头坏死

少见,伤后1个月,X线即可显示坏死骨相对骨密度增高。待3~6个月后,血运丰富的颈骨折端与坏死的股骨头骨折愈合后,大量新生血管与肉芽组织伸入坏死的股骨头内,将死骨吸收、移除,出现死骨吸收带(图2),因骨的支持力降低,在死骨吸收带处发生骨折。坏死的股骨头可长期“游离”在关节内(图3)。

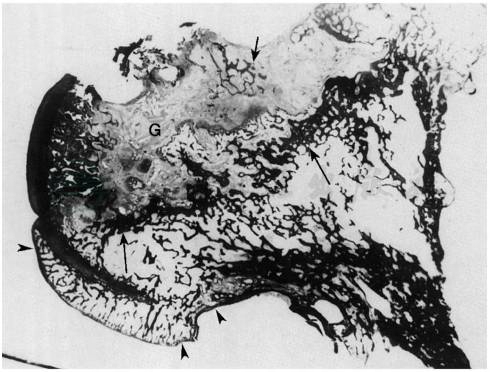

图2 股骨头坏死标本切片

股骨头骨性关节面已脱落,股骨头外上方尚有小块死骨(短黑箭)未被吸收,死骨周边有较多的肉芽组织(G),最外围为新生骨带(长黑箭)。注意股骨头下方有新生骨(小黑箭头)贴在股骨颈与股骨头关节软骨上,形成蘑菇状变形,这些新生骨来自滑膜

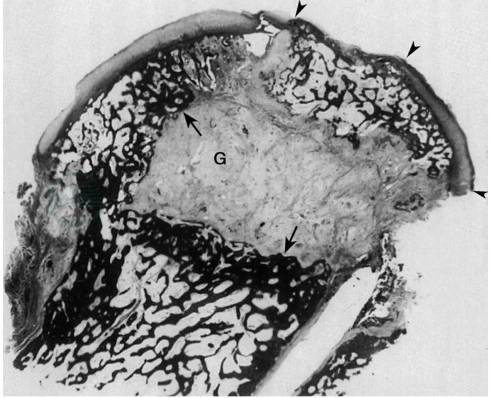

图3 股骨头坏死标本大切片

股骨头顶有半月状死骨(小黑箭头),头中心大块死骨已被吸收形成团块状肉芽组织(G),因此关节面塌陷不明显。股骨头下部有环状新生骨带(黑箭)为股骨头坏死边缘

2.部分股骨头坏死

最常见的有头中心锥形骨坏死,半月状骨坏死,多“囊”状骨坏死等。骨坏死最好发于股骨头之前上部,X线表现有三个基本征象:①死骨相对密度增高;②死骨边缘有吸收带;③吸收带之外围有新生骨硬化带。多“囊”状骨坏死,囊的形成是死骨被吸收的表现。囊内为肉芽结缔组织(图4)。囊周有新生骨环绕,形成硬化圈,囊内经常看到有残留的小死骨。应指出:上述部分股骨头坏死的三个基本征象在X线片互相重叠,而表现股骨头不均匀硬化,外形不整,实际上都可辨认出死骨、吸收带和新生骨带,只不过是互相重叠而已。部分股骨头坏死的最终结局是发生股骨头不同程度的塌陷。但多发小“囊”状骨坏死可免于股骨头塌陷。

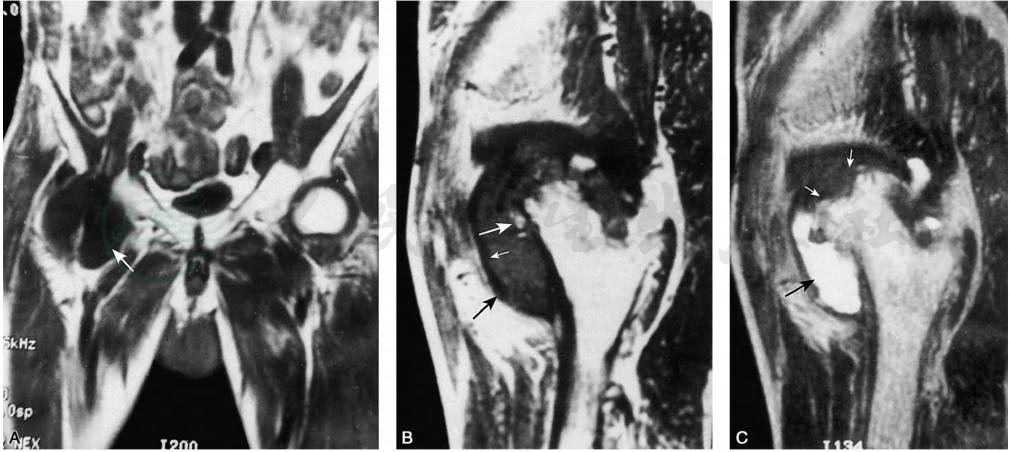

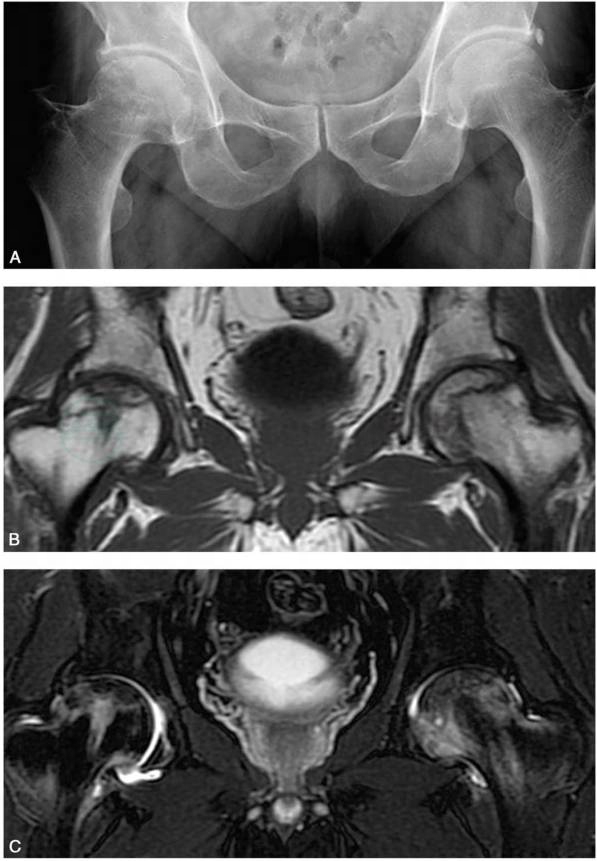

图4 股骨头坏死关节积液3级

A.男,53岁。右髋疼痛,活动受限,股四头肌萎缩,双髋MRI冠状位T1WI(TR500,TE20),右髋关节囊膨隆呈低信号强度(白箭);B.右髋矢状位T1WI(TR500,TE20)髋关节囊呈球形膨隆(黑箭)呈低信号强度。关节囊肥厚(小白箭)右股骨头变扁蘑菇状变形呈不均匀低信号强度(中白箭);C.右髋矢状位T2WI(TR3 000,TE85)关节囊膨隆大量积液呈高信号强度(黑箭)。股骨头顶呈半月状不均匀低信号为股骨头坏死区(小白箭)

1.X线及CT表现:

①骨坏死后,在没有周围存活组织的新生血管和肉芽组织伸入死骨区以前,骨的结构保持原有的骨架,骨内没有破骨细胞吸收,也没新生骨生长。X线表现为相对骨密度增高;②当骨坏死区有肉芽组织伸入、吸收死骨时,即在死骨的边缘出现破骨吸收带或囊变;③在肉芽组织对死骨进行吸收的同时,随之即产生新生骨带或新生骨环绕在吸收带的周围。这种演变过程反映了骨坏死三个基本病理改变,即死骨块,吸收带,新骨带。即死骨发生后,很快出现肉芽组织吸收和新生骨增生。影像检查出现的相应征象是:死骨周围有骨质吸收疏松带和新生骨硬化带。CT表现为囊状破坏区内有死骨块,周围硬化环绕。

2.MRI表现:

Mitchell等对一组病例进行MRI和X线平片对照研究,确诊股骨头缺血坏死典型表现为两部分:中央区及外周低信号环,根据中央区在T1WI、T2WI上信号的改变,将MRI改变分为四类:

A类(class A):类似脂肪信号,T1WI为高信号,T2WI为中等信号。中央区为脂肪类组织,尚未被炎症组织及修复组织所侵蚀,周边区为修复带,主要为间质,纤维组织,细胞碎片及邻近坏死区的增厚骨小梁。

B类(class B):T1WI像、T2WI像上均为高信号,类似亚急性出血。当病变进展,周边的修复带向坏死区中央扩展,中央区的类脂肪样物质为丰富的炎症组织或充血的毛细血管组织代替。

C类(class C):类似液体信号,T1WI为低信号,T2WI为高信号。随着中央区充血的炎症组织及纤维组织成分增多。

D类(class D):T1WI、T2WI均为低信号,类似纤维组织。当纤维组织及类骨样组织成为主要成分后,这时,修复过程基本结束,坏死区处于海绵骨区,需要进行骨化和重塑,这时过分荷重使骨样组织产生骨折,及关节面塌陷,MRI上表现为关节面下骨折及关节头变形。

MRI信号的改变与临床及常规分期关系密切,基本反应病程。class A症状轻而class D症状重,MRI信号改变随病程进展由急性期(class A)到慢性期(class D)。与常规片比照,50%Ⅰ期,和83%Ⅱ期在MRI上表现为class A,Ⅲ~Ⅳ期则多数为class C或class D。class A病例少见于更加进展期(Ⅲ~Ⅳ期)。

Lang等提出一种MRI与病理结合的分类方法,将MRI异常信号分为三个类型:Ⅰ型:中央区为高信号,外周区为带状或环状低信号区。Ⅱ型病灶呈楔形(segmental pattern):T1WI为低信号,T2WI上远侧部分为高信号。Ⅲ型:楔形:T1WI、T2WI像均为低信号。这种分类包括了广泛的骨髓异常信号改变及平片阴性的早期病例。

“双线征”,即在T2WI像上位于周边低信号带的内侧与中央区边缘之间有一高信号区(已排除化学位移伪影),其出现率高达80%,病理上为周边带内侧的一个充血和炎症细胞修复带,为修复最活跃的区域,内含液体成分,因而 T2WI出现高信号,Coleman报道,在class A病例中,该征象出现率达76%,该征象以早期病例为主,晚期病灶区已经纤维化或类骨化,炎症和充血反应减少或消失,因而晚期病例出现概率较低。该征象可作为与其他病变的鉴别的可靠征象。

股骨头缺血坏死病例还可有弥漫性病变,MRI上表现为股骨头及颈及转子间区广泛T1WI低信号,T2WI为高信号,早期没有局灶性病变,而骨穿证实为股骨头缺血坏死。为局灶性病变的一个特殊类型,股骨头内及邻近区域内广泛的低信号(T1WI)为一过性,可能为局限性股骨头前上区坏死的前期骨髓内水肿。

关节腔积液:在T1WI为低信号,T2WI为高信号,关节间隙扩大不明显,这是由于液体量大时,进入关节周边的滑膜囊内(图4)。Mitchell将关节腔积液分为0~3级:0级为关节腔无液体;1级有少量液体仅限于关节腔上、下隐窝内;2级为中等量液体,液体包绕股骨颈周围;3级为大量积液,液体扩展到关节囊周围的髂腰肌滑膜囊内。

骨髓水肿:股骨头或股骨颈水肿原因不明确,可能为软骨下骨折的继发反应,股骨头缺血坏死Ⅲ期水肿出现概率最高达73%,组织学上可见坏死的脂肪细胞周围嗜酸性类似血浆的液体,也有作者观察到MRI上的水肿信号对应纤维化区,代表扩张的血管和脂肪细胞间的间质水肿。临床上水肿与疼痛有关,两者为平行关系。MRI的T2WI能清晰显示水肿的程度和范围(图5)。

图5 骨髓水肿

双侧股骨头坏死,A.X线片;B、C.T1WI和T2WI。T2WI可清晰显示双侧股骨头及股骨颈水肿,以左侧为著

3.核素显像表现:

是骨坏死早期诊断的重要手段之一。在单侧股骨头明显坏死的病例中,核素显像对研究对侧“静息髋”可发挥作用。骨血供中断后,核素显像可立即显示放射性药物吸收减少或不吸收的区域,即“冷病变”。数周或数月后,随着周围骨质的再血管化,修复过程开始,表现为放射性核素的聚集增加,即“热”病变。在这两个阶段之间的某些时间点,放射性核素检查可能表现正常,此时需结合临床相关检查。

股骨头缺血坏死的早期诊断非常重要,尤其在股骨头关节面塌陷形成碎片之前做出诊断,进行早期治疗如:①使用拐杖减轻负重;②骨髓减压;③楔形切除,能够避免关节置换。X线和CT仅能发现晚期病例,放射性核素对早期诊断有价值,急性期血管损伤,放射性核素摄取下降,慢性期血管修复再生,放射性核素浓聚,其敏感性很高,但特异性很低,不能区别股骨头缺血坏死和非股骨头缺血坏死病变。MRI对早期(Ⅰ期)股骨头缺血坏死诊断优于其他方法。对股骨头缺血坏死诊断的敏感性达97%(88%~100%),而特异性达98%(98%~100%),同时还能观察到关节腔积液,软骨面完整程度。