英文名称 :congenital intestinal atresia

先天性肠闭锁(congenital intestinal atresia)是新生儿肠梗阻中常见的原因之一,发病率约为1/5000。北京儿童医院统计收治的新生儿肠梗阻1910例中,先天性肠闭锁与肠狭窄共387例,仅次于同期收治的新生儿先天性巨结肠(599例)。

有以下学说:①胚胎发育阶段实心期中肠空化不全可产生肠闭锁或狭窄。②胎儿期肠管某部损伤和血运障碍,如胎儿发生肠扭转、肠套叠、胎便性腹膜炎及粘连性肠绞窄、肠穿孔、内疝、肠系膜血管发育畸形等导致肠管某部血运障碍,使肠管发生坏死、吸收、修复等病理生理过程而形成肠闭锁。北京儿童医院曾报道7例肠闭锁病例,切除标本的肠腔内呈肠套叠改变,并于手术过程中见到多例肠闭锁合并腹腔内粘连及散在钙化灶的病例。大量实验研究也证明了此学说。③家族遗传因素已受到普遍关注,特别是多发性肠闭锁和苹果皮样(apple peel)闭锁,均被认为是一种常染色体隐性遗传病。

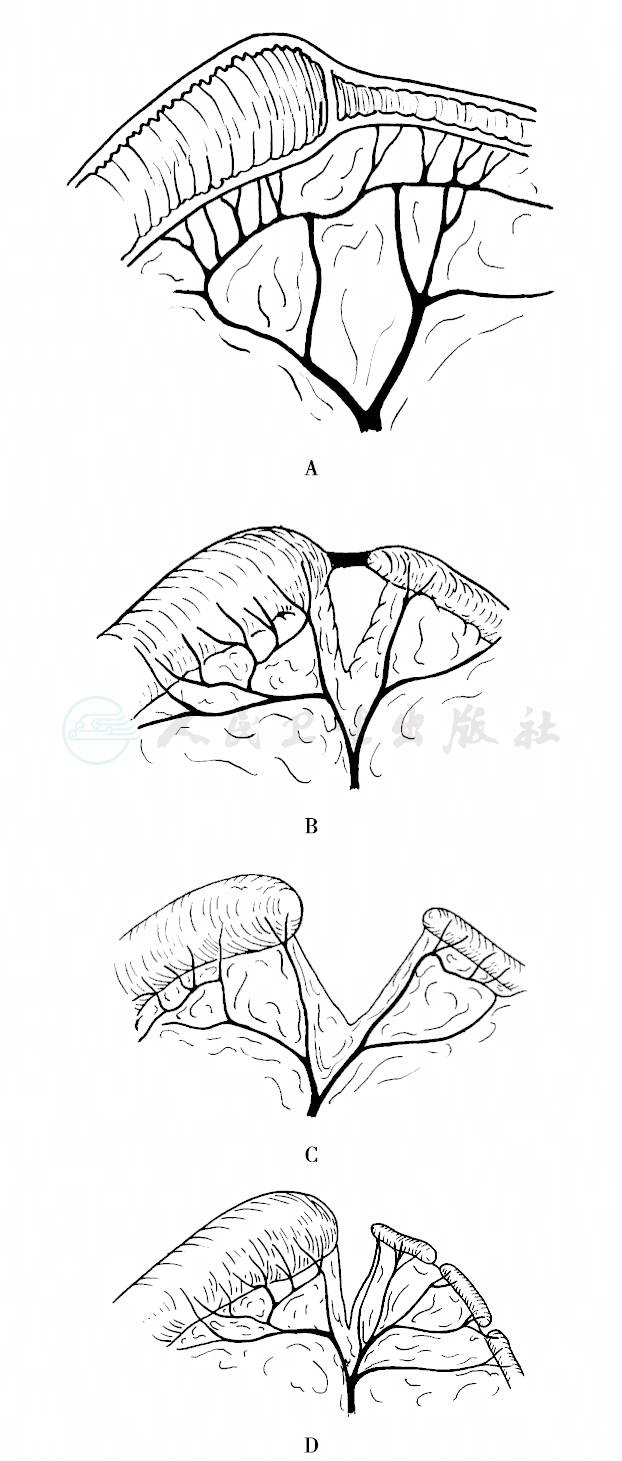

1.闭锁Ⅰ型:肠管外形连续性未中断,仅在肠腔内有一个或偶尔多个隔膜使肠腔完全闭锁。

2.闭锁Ⅱ型:闭锁两侧均为盲端,其间有一条纤维索带相连,其毗邻的肠系膜有一“V”形缺损。

3.闭锁Ⅲ型:闭锁两盲端完全分离,无纤维索带相连,毗邻的肠系膜有一“V”形缺损,为Ⅲa 型。Ⅲb 型者两盲端肠系膜缺损广阔,致使远侧小肠如刀削下的苹果皮样呈螺旋状排列。

4.闭锁Ⅳ型:为多发性肠闭锁,各闭锁段间有索带相连,酷似一串香肠;有时有的闭锁肠系膜有一“V”形缺损。

先天性肠闭锁最常见于空肠下段及回肠,十二指肠次之,结肠闭锁则较为少见。而肠狭窄则以十二指肠最多,回肠较少。肠闭锁有两种病理形态(图25-12):一型为膜式闭锁(membraneous atresia),肠管内有一隔膜将肠腔隔断形成闭锁,多见于十二指肠及空肠,外观仍保持其连续性。

少数十二指肠膜式闭锁,闭锁近端肠腔内压力增高,挤压隔膜向闭锁远端肠腔脱垂形如“风袋”样,手术中应注意。另一型肠管外观失去其连续性,或仅有一纤维索带相连,梗阻两端肠管均呈盲端,肠系膜呈V型缺损,多见于空肠下端及回肠。单一闭锁较多见,也有多发闭锁者约占7.5%~20%。本型中有一种苹果皮样闭锁,闭锁部位于空肠近端,肠系膜上动脉发育异常,仅留第一空肠支及右结肠动脉,小肠环绕血管支呈削下的苹果皮样,肠系膜通常较为游离,易发生小肠扭转。

闭锁近端肠管因长期梗阻而扩张,直径可达3~5cm,肠壁继发增生肥厚,可因肠管张力高,影响血运,发生局部缺血、坏死、穿孔。远端肠管细小瘪缩,直径0.4~0.6cm,腔内无气,仅有少量黏液及脱落的细胞。若肠闭锁发生在胎便形成以后,闭锁远端可有少量黑绿色胎便。

肠闭锁常并发其他畸形,如先天性肛门闭锁、先天性食管闭锁、先天性心脏病、尿道下裂等。肠闭锁患儿小肠的长度较正常新生儿明显缩短,一般长100~150cm,正常儿为250~300cm。

图25-12 肠闭锁的病理变化

A.肠膜式闭锁;B.肠闭锁,外有一索条连接;C.肠闭锁,不连接;D.多发性肠闭锁

先天性肠闭锁如不手术,无生存希望。手术治疗的早晚,手术前的准备及手术前后的护理,如保暖、胃肠减压、矫正脱水、静脉营养以及清洁口腔分泌物等,直接影响其预后。根据闭锁的不同类型可选用以下手术方式:①肠切除吻合术(intestinal resection and anastomosis):闭锁肠管远近端各切除10~15cm行端端吻合;②端侧吻合并造瘘:有时近端肠管过度肥厚扩张,远端肠管细小,可行端侧吻合和远端造瘘术(Bishop-Koop法),或行侧端吻合和近端造瘘术(Santulli法);③低位肠闭锁、全身情况差,不能一期肠切除吻合者,可将远近端肠管造瘘,并间断定期扩张远端肠管,促进其发育,择期再行肠吻合。但新生儿多不能耐受肠液的丢失,易产生脱水电解质紊乱,尽量争取一期吻合不做肠瘘。

1.饮食 讲解母乳喂养的优点,提倡母乳喂养,少量多餐,4个月后逐渐增加辅食。

2.伤口护理 保持伤口清洁干燥,避免剧烈哭闹,防止伤口裂开。如发现伤口红肿及时就诊。

3.注意观察腹部情况,如出现腹胀、呕吐、排便困难等情况,应及时去医院检查,以防发生肠粘连。

4.定期到医院复查。