英文名称 :purulent pleurisy

中文别名 :脓胸

化脓性胸膜炎(purulent pleurisy)是胸膜腔积脓,故又称为脓胸(empyema),在婴幼儿最多见。一般胸腔穿刺液在试管内静置沉积24小时后,1/10~1/2应为固体成分,少于1/10则称为胸腔积液。

主要是由于肺内感染灶中的病原菌直接侵袭胸膜或淋巴组织而引起。由肺炎发展而来的占大多数(2/3)。在肺脓肿和支气管扩张基础上引起的也不罕见。另外,如纵隔炎、膈下脓肿、胸壁感染以及胸部创伤、胸部手术或穿刺等操作直接污染也有可能。肺炎球菌肺炎和金黄色葡萄球菌为脓胸的主要病原,其他病原还包括化脓性链球菌、流感嗜血杆菌及革兰阴性杆菌的感染也可见到。需要关注的是抗生素耐药模式的转变可能引起细菌学的变化。

(一)病理变化

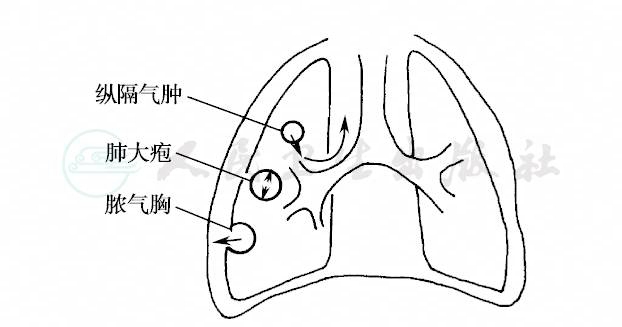

小儿患金葡肺炎时,葡萄球菌的凝固酶促使更多的纤维蛋白从渗液中释出、凝结并沉积,脓液的黏稠度因此增加。再加上坏死组织则将末梢小气管堵塞,呼吸时能进气而出气不畅。可造成以下三种后果:

1.肺大疱堵塞部在肺中心小气管,气出不畅而成胀气囊肿,称为肺大疱。

2.纵隔气肿堵塞靠近支气管,肺泡破裂,气体沿气管周围疏松组织进入纵隔。

3.脓气胸堵塞在外围,穿破胸膜,成为脓胸或脓气胸(图1)。

图1 脓气胸形成图解

发生脓胸后,胸膜间也很易产生粘连,往往较早形成包裹性或多房性脓胸。各种化脓性细菌所形成脓液的性质不尽相同。链球菌的脓液较稀薄,少粘连;肺炎球菌的脓液较稠厚,含纤维素较多,粘连也较多。但以金葡菌脓液最稠厚,堵塞小气管与多房形成最多。

金葡菌肺炎和脓胸在婴儿特别多见。其肺炎的特点是肺组织广泛出血性坏死和多发性小脓肿形成。胸膜表面常有一层较厚的脓性纤维性渗出物,易发展成脓胸。胸膜下的小脓肿破溃后直接造成脓胸。无肺内病灶的原发性化脓性胸膜炎非常罕见。

(二)病理变化过程

病初,胸膜脏层及壁层发炎,大量浆液渗出,压迫使肺萎陷。渗液中大量纤维蛋白沉积,将萎陷的肺包裹使之不能再张开,与胸壁之间构成脓腔,壁层胸膜增厚形成脓肿壁。约1周左右,纤维壁增厚,纵隔固定,则成为慢性脓胸。如感染能早期控制,则脓液吸收,渗出停止,炎症消退愈合。纤维蛋白被吞噬吸收,肺再张开。如不能早期吸收,1个月或数月后,可见胸膜增厚渗出物机化或纤维化,脓腔闭合,以后瘢痕化而收缩,以致发生胸廓畸形。约半年至数年,瘢痕慢慢吸收软化,肺再膨胀而复原。如脓胸来自肺脓肿并与小气管连通,则可形成支气管胸膜瘘脓气胸,难以愈合,常需手术。

脓胸治疗要求在下列三方面都取得肯定的结果才能奏效:①排除脓液解除胸腔压迫;②控制感染;③改善全身情况。

1.一般治疗原则

(1)患儿以高烧中毒症状为主,压迫症状不明显者,经静脉给予大剂量抗生素。

(2)脓多,压迫症状为主,在浸润扩散期,宜早期引流,最好在发病三天之内,使肺迅速张开,脓腔闭合。

(3)一周以上的脓胸,分泌物多,脓液增长迅速者宜闭式引流,一般引流两周即可。分泌物少,可用隔日间断胸腔穿刺法至脓液减少只余气体为主时,则不必再穿刺。

(4)对于慢性脓胸,以胸腔积气为主而无张力时,无需局部治疗,可等待自然吸收。如果烧不退,脓不减,或抽脓后迅速增多,需抽脓使进气后照片,了解脓腔情况以后决定引流或开胸探查,清除异物(坏死组织脓块等)。

(5)对于支气管胸膜瘘,平时多咳多痰,胸腔注美蓝后痰显蓝色,先行开放引流,一般情况好转后行胸膜肺切除术。

(6)对于胸廓畸形,儿童绝大部分可在数年自愈。目前除结核性脓胸外,极少需胸膜剥脱手术。

2.急性脓胸出院停药条件

①体温平稳正常。②白细胞基本正常。③精神食欲良好。④局部无脓或每日引流量不足20ml。

以上四条具备后一周,可以停药出院。有一条不足者,可以出院停药观察。有两条不足者,应继续治疗。

3.穿刺疗法

(1)穿刺疗法原则:①诊断性穿刺(细菌涂片、培养、穿刺液静置24小时观察固体量及性质)。②三天内可采用每日穿刺抽脓使肺扩张。③任何时间脓液增多或有张力时,均应先穿刺再考虑引流。

(2)穿刺技术

1)定位:①试探穿刺:打完麻药时,需用局麻小针先刺入试抽,必要时再换大针头穿刺。②超声引导下穿刺。③X线片有脓气液面,注意前后相当于第几肋间。④抽出大量脓液造成脓腔内负压,然后再放入空气,使成为脓气胸以便照X线片。最好用三片照相法,立位正、侧片,另加患侧向上侧卧位之前后片,现多采用超声检查可了解胸腔实际大小,有无异物或分隔。⑤继续抽脓,继续放入空气,直至脓液抽空为止。(注意允许空气自然充满脓腔,脓液才可能抽空,但不可加压注气以免发生气栓)。

2)局麻:下一肋的上缘进针,作胸壁各层浸润。

3)仰卧位(婴幼儿最适用):固定于大字架上,取腋中线第六肋间刺入(为卧位最低处)。

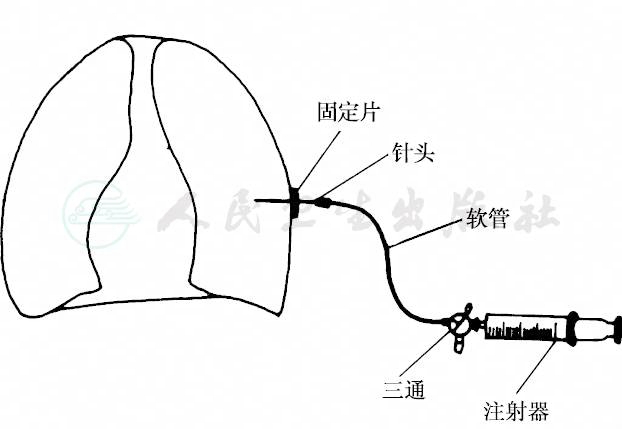

4)穿刺针必须与胸壁固定:以固定片固定、皮塞固定或点滴夹固定后再用粘膏固定等多种方法。穿刺针后接软管(无弹性塑料管),软管后接三通及空针,以免患儿躁动时牵扯针头伤及肺(图3)。

5)X线有脓但穿刺抽脓失败的原因:①虽有液面并且看来很高,但实际脓腔已缩小,X线片阴影实为胸膜增厚,B超定位可证实。②脓很多但大部分为半固体(75%以上)。③脓腔壁很硬,负压较高,不放入空气不能继续抽脓。④定位错误或有分隔。

4.引流疗法

(1)引流疗法原则

图3 胸腔穿刺抽脓

1)插管引流:三日内反复穿刺,分泌物增长快、多、稠,宜在3~7日内插管水面下引流。每日定时冲洗至清液。引流1~2周,一般可以愈合,肺张开。两周不愈者引流口将漏气,水面下不能维持负压,当考虑拔管。

2)胸腔镜引流:插管引流三日后肺不能扩张,宜早行胸腔镜探查并清除纤维蛋白沉积,松解粘连。最后给正压使肺膨胀,再继续引流。

3)切开探查式引流指征:慢性脓胸,长期脓液不减,高烧不退(有异物,坏死组织、脓块及粘连成分隔者,宜切开胸腔清除异物,分离粘连,然后置管引流)。

图4 闭式引流装置

4)开放引流指征:脓腔缩小而固定,但脓液量仍大,支气管胸膜瘘形成。

(2)引流技术

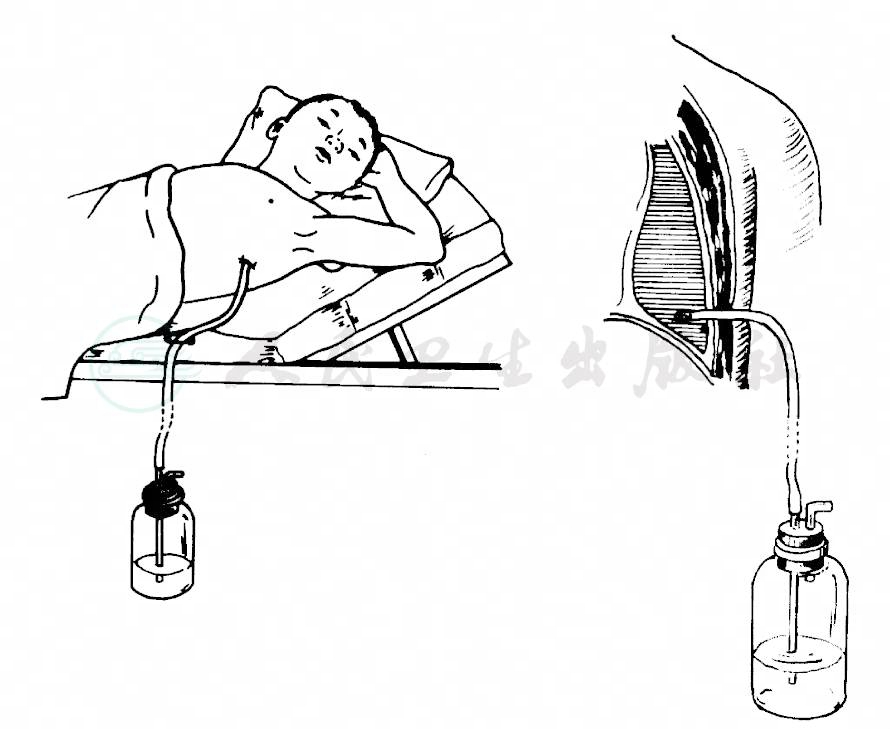

1)插管:小儿与成人不同,卧位优于坐位,便于固定。引流部位多在第6肋间腋中线。①套管法(大孩子):用套管针自肋间刺入,然后插入引流管(14f以上)。②肋间直接插管(小婴儿肋间小):用弯止血钳夹住14f引流管,直接插入脓腔。这两种插管后均需连闭式引流装置。③肋骨切除开放插管:适于慢性脓胸、支气管胸膜瘘,切除一小段肋骨,切开脓腔,插入一两条短皮管,保持开放,固定于皮肤切口上,厚敷料封闭。

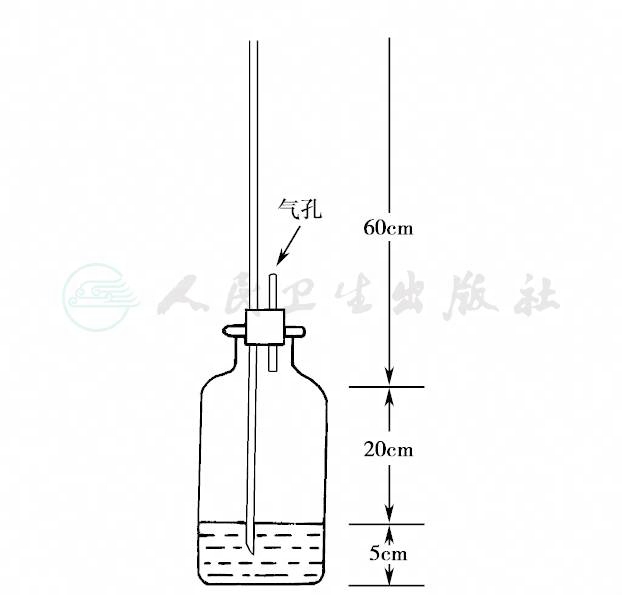

2)闭式引流法:①装置:胸腔闭式引流装置有两种:一是一次性负压引流袋,市场供应;一是负压水封瓶,可以自制(如图4)。最常用的方法是将引流管连于床旁的水封瓶,引流管接于水封瓶的流入玻璃管,该管的下端浸于水面之下2~3cm。接瓶橡皮引流管的高度要求1m(大孩子至少也需60cm)。以防小儿大哭负压猛烈增高导致反流,因此小儿需卧高床。连接管不能打折,瓶内装水高5cm(如图5)。②观察:A.波动:有波动证明全部接管畅通,不漏气。无波动为接管堵塞或脓腔已闭合或很小,容积已固定。B.负压:平时负压为0.981kPa(10cmH2O)上下波动。无负压为漏气,需检查是否有气管瘘、插管伤口漏气或接管漏气。C.引流量:每日记录瓶内水增加量。每日不超过20ml,则可拔管。D.检查装置:管在水面下2~3cm,引流管及接管全部通畅,接管不折无弯高度为1m。E.冲洗水要计量,注意胸膜瘘(冲管时患儿有呛咳)。F.拔管:1~2周,脓少,烧退,水下管无波动,即可拔管。拔管后用油纱堵住伤口。

图5 胸腔闭式引流术——肋间插管法

有些脓胸病例,经引流后基本已不再积留脓液,但因病程较长,脓性纤维蛋白渗出物已形成较厚的脓腔壁,妨碍肺叶扩张及空腔的闭合。如继续引流,因引流管对胸膜腔的刺激,永远有少量脓性分泌液继续从引流管排出。拔管后腔内液体并不增多,脓腔厚壁以后将自行吸收消失。如果有的脓腔引流已2~3周以上,每日排脓仍多,可能是脓腔内尚存在感染灶,应作以下处理:①脓腔中积留有大量纤维凝块,可以从引流管的创口用吸引器吸出,或用长弯钳钳出。亦可经胸腔镜清除沉积破坏间隔。如取除有困难,可切除一段肋骨,扩大创口,直视下清除,再开放引流。②较大的支气管胸膜瘘,引流3周以上仍有大量漏气,但全身情况则因积极支持已明显好转,可行手术将胸膜纤维板大部剥除,并将有瘘的小支气管结扎同时行必要的部分肺切除。

5.控制感染

脓胸感染范围广泛,需要全身使用抗生素控制。抗生素则应根据药物敏感试验选用。抗生素选择同细菌性肺炎,敏感细菌感染,常选择青霉素或阿莫西林,可用青霉素10万U/(kg·d),疗程4周。青霉素耐药者,可根据脓液或血细菌培养及敏感试验选用敏感抗生素,如头孢菌素、万古霉素、利奈唑胺等治疗。疗程一般4周左右。为了防止脓胸复发,在体温正常后应再给药2~3周。

6.其他治疗

脓液黏稠者,可胸腔穿刺时局部用链激酶或尿激酶以溶解纤维素。对患儿出现营养不良,全身抵抗力低下,贫血明显者,治疗的全过程都应注意加强营养,必要时配合静脉营养及肠内营养的补充,才能保证其他治疗获得良好效果。临床已注意到原有佝偻病基础上,营养不良是导致病死率高的因素之一,因此,支持治疗也很重要。