泡型棘球蚴病(alveolar ecchinococcosis)是由多房性棘球绦虫的幼虫寄生于人体肝脏而引起的寄生虫病,它也可转移至肺脏或脑部。

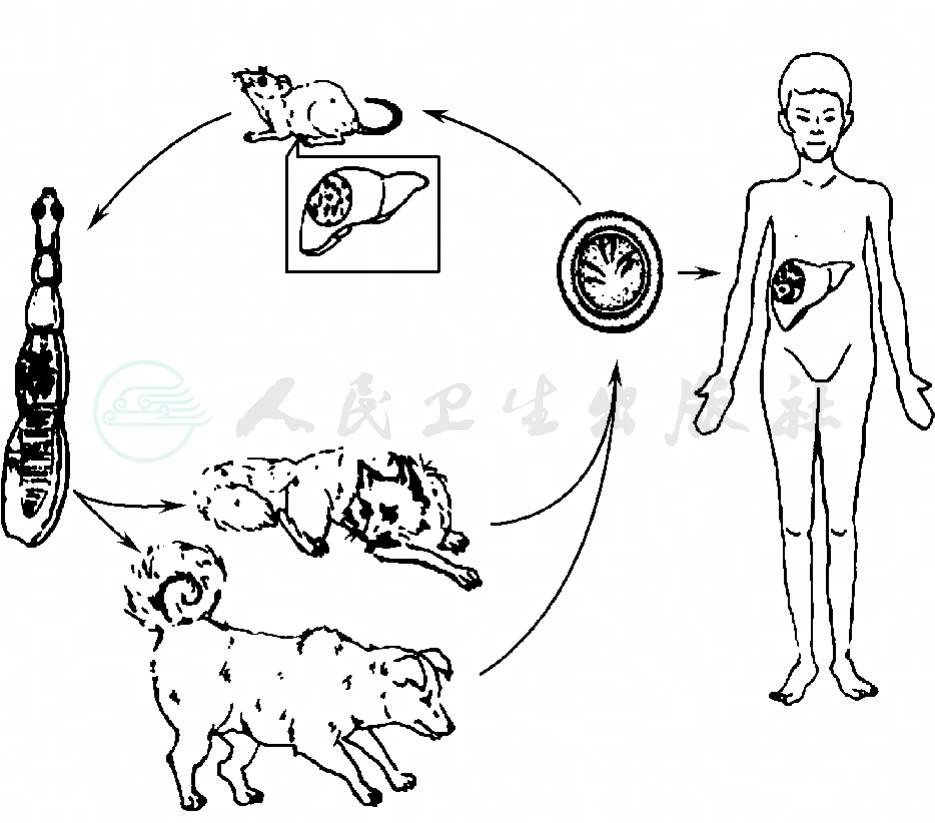

多房棘球绦虫(Ecchinococcus multilocuralis)的成虫比细粒棘球绦虫小,虫头有顶突,其上的小钩数目较细粒棘球绦虫者稍少且小。多房棘球绦虫的生活史与细粒棘球绦虫相似(图23-13),但其终宿主除犬科动物外,尚有猫科动物,而犬科动物中狐狸比犬更为重要。其虫卵对寒冷具有高度耐受力。其中间宿主不是有蹄类动物,而是鼠类。人也可受感染而患多房棘球蚴病,但并非适宜的中间宿主。

多房棘球蚴病多见于较寒冷的地区,以俄国西伯利亚、日本北海道、加拿大、美国阿拉斯加、北欧等地较多见。我国的青海、新疆、甘肃、宁夏、四川也有病例报告。

本病的传染源为感染本虫的狐及犬,其次为狼及猫,猎人或皮毛商因捕捉狐狸或处理狐狸皮毛而受感染。传播途径主要是食入污染有虫卵的食物或饮水而受感染。

多房棘球绦虫的虫卵进入人体小肠上部,在消化液的作用下,六钩蚴脱出,穿入肠壁,随血流或淋巴流至肝脏,形成多房棘球蚴。肝脏的病变呈结节状或巨块状肿块,边缘不整齐,与周围组织无明显的分界。切面呈海绵状,可见到坏死组织及空腔,镜下为大小不等且形状不规则的囊泡,聚集成群,小囊泡内充满胶状物而无囊液,周围无完整的被膜。多房棘球蚴以缺乏角质层为特点,宿主的组织反应也仅为嗜酸粒细胞浸润、慢性炎性细胞及纤维组织增生,所以其生发层可向周围肝组织以外殖性芽生的增殖方式浸润扩散,并产生许多新囊泡。角质层不连续,棘球蚴砂及生发层可从母囊逸出,而进入肝实质,侵蚀肝组织,并形成子囊及孙囊,无明显的宿主组织反应;囊中无棘球蚴液,而有胶状物。约2%患者中虫体的生长层片块可经血行或淋巴流转移至肺、脑和纵隔,产生转移性病灶。

图23-13 多房棘球绦虫生活史

部分患者末梢血嗜酸粒细胞数轻度增高,轻度至中度贫血,血沉增快。病变广泛者可有血浆白蛋白降低,ALT及碱性磷酸酶活性升高。伴有黄疸者血清总胆红素及直接胆红素值升高。血清免疫学检查如ELISA等阳性,日本伊藤曾发现Em16及Em18抗原可用于鉴别两种棘球蚴病,囊性棘球蚴患者血清对Em16出现阳性,而泡型棘球蚴患者血清则对Em18出现阳性。

B型超声检查对本病的诊断具有重要价值,肝区可见到密集光点,并有大小不等的光团,在有中心坏死区时可见到液性暗区。

X线检查时,在腹部平片可见到肝区有局限性或弥漫性无定型丛点状或多数细小环状钙化影。CT扫描可见到肝脏实质性肿块,边缘不规则,巨大肿块中心可见到坏死腔,病灶内可见到簇集性班点状钙化阴影。

早期切除病灶及周围肝组织是治疗本病的主要措施,不能手术时则可服用大剂量阿苯达唑疗法,每天服用20mg/kg,2~3次分服,20天为一疗程,间歇10天后,再服用第2疗程,如此服用2~3年,可以获得较好的疗效。治疗期间应定期复查血象及肝功能。

同囊性棘球蚴病。