英文名称 :schistosomiasis

裂体吸虫(schistosome),亦称血吸虫或住血吸虫,成虫寄生于人或哺乳动物的静脉内,隶属于扁形动物门、吸虫纲、复殖目、裂体科、裂体属。

寄生人体的血吸虫主要有埃及血吸虫(Schistosoma haematobium Bilharz,1852),日本血吸虫(S. japonicum Katsurada,1904),曼氏血吸虫(S. mansoni Sambon,1907),间插血吸虫(S. intercalatum Fisher,1934),湄公血吸虫(S. mekongi Voge et al,1978)和马来血吸虫(S. malayensis Greer et al,1988)6种。人体感染血吸虫后可引起血吸虫病(schistosomiasis),常见的血吸虫病有埃及血吸虫病、曼氏血吸虫病和日本血吸虫病,主要分布在非洲、拉丁美洲和亚洲地区,在中国流行的是日本血吸虫病。血吸虫病是严重危害人类健康的寄生虫病。20世纪70年代,在湖南长沙马王堆的西汉女尸(B.C.186年)和湖北江陵的西汉男尸(B.C.163年)体内均发现有典型的日本血吸虫卵,由此证实,远在2100多年前,中国已有日本血吸虫病流行。

1.地理分布和流行概况

日本血吸虫、曼氏血吸虫和埃及血吸虫是寄生人体的3种主要血吸虫,广泛分布于热带和亚热带的76个国家和地区。日本血吸虫病流行于亚洲,日本已消除了该病,目前仅有中国、菲律宾及印度尼西亚有该病流行。本节主要叙述日本血吸虫病流行病学的有关问题。

日本血吸虫病曾在中国长江流域及以南的湖南、湖北、江西、安徽、江苏、云南、四川、浙江、广东、广西、上海、福建等12个省、市、自治区流行。据估计,在20世纪50年代,按当时的行政区划全国流行的县市有346个,累计感染者达1130余万人,钉螺面积为142亿m2,受威胁人口在1亿人以上。经过近60多年的努力,截至2015年底,全国12个血吸虫病流行省(直辖市、自治区)中,上海、浙江、福建、广东、广西等省(直辖市、自治区)已达到血吸虫病传播阻断标准,四川、云南、江苏、湖北、安徽、江西及湖南等7个省已达到传播控制标准。全国共有453个血吸虫病流行县(市、区),总人口2.52亿人;共有29 980个流行村,总人口6861.30万人。全国453个流行县(市、区)中,343个(占75.72%)达到血吸虫病传播阻断标准,110个(占24.28%)达到传播控制标准。2015年全国推算血吸虫病人77 194例,现存晚期血吸虫病人30 843例。

中国计划于2030年达到消除血吸虫病的目标。疫情数据分析显示,全国已达到血吸虫病传播控制标准,血吸虫病疫情进一步下降;但部分新达标地区疫情尚不稳定,仍需加大血吸虫病防治与监测工作力度。此外,已达到传播阻断标准的地区也应加强疫情和螺情的监控。

2.流行环节

(1)传染源:

日本血吸虫的终宿主除人以外,还有多种家畜及野生哺乳动物。粪便中含有能孵化出毛蚴的活虫卵的血吸虫病患者或感染动物是传染源。其中,病人和病牛是最重要的传染源,其粪便是有螺地带虫卵污染的主要来源。

(2)传播途径:

血吸虫卵从传染源排出体外,经过一定的传播方式,到达与侵入新的易感者的过程,谓之传播途径,包括虫卵入水、毛蚴孵出、侵入钉螺、尾蚴从螺体逸出和侵入终宿主这一全过程。在传播途径的各个环节中,含有血吸虫卵的粪便污染水体、水体中存在钉螺和人群接触疫水(含有尾蚴的水体)是3个重要环节。

湖北钉螺(Oncomelania hupensis)属两栖淡水螺类,是日本血吸虫的唯一中间宿主。因此,“有螺才有血吸虫病”。钉螺雌、雄异体,螺壳小呈圆锥形,长10mm左右,宽约3~4mm,壳口呈卵圆形,外缘背侧有一粗的隆起称唇嵴,有6~8个右旋的螺层。平原地区的钉螺螺壳表面有纵肋,称肋壳钉螺,山丘地区钉螺表面光滑,称光壳钉螺。钉螺在自然界生存的基本条件是适宜的温度、水、土壤和植物,食物包括腐败植物、藻类、苔藓等,寿命一般为1~2年。肋壳钉螺滋生于平原水网型地区和湖沼型地区的潮湿、有草、腐殖质多的泥岸,河道水线上下各约33cm内的岸上和水中。在水流缓慢、杂草丛生的小沟里钉螺密度较高,与有螺沟渠相通的稻田、水塘也有钉螺滋生。光壳钉螺滋生在山丘型地区的小溪、山涧、水田、河道及草滩等处。在流行区,钉螺的分布具有聚集性。钉螺主要在春季产卵,螺卵分布在近水线的潮湿泥面上,并在水中或潮湿的泥面上孵化。在自然界,幼螺出现的高峰时间多在温暖多雨的4~6月份。

(3)易感者:

不同种族和性别的人对日本血吸虫均易感,但在流行区,人群对血吸虫再感染的感染度随年龄的增加而降低。

3.流行因素

影响血吸虫病流行的因素主要包括自然因素和社会因素。自然因素主要是指与中间宿主钉螺滋生有关的地理、气温、雨量、水质及水位、土壤、植被等。社会因素除涉及社会制度、社会经济发展水平外,还包括暴露(接触疫水的频率,生产方式和生活习惯)、污染(含有血吸虫卵的人畜粪便污染有螺地带或水体)、易感地带的形成、人群流动和水利工程建设等。在控制血吸虫病流行过程中,社会因素起主导作用。

4.流行区类型

根据流行病学特点和钉螺滋生地的地理环境,中国的血吸虫病流行区划分为3个类型,即水网型、湖沼型和山丘型。

(1)水网型:

又称平原水网型,主要指长江与钱塘江之间的长江三角洲的广大平原地区。这类地区气候温和,雨量充沛,河道纵横如蛛网,钉螺随网状水系而分布。该地区的有螺面积占全国钉螺总面积的7.9%,人群主要因生产或生活接触疫水而感染。

(2)湖沼型:

亦称江湖洲滩型,主要指于长江中、下游的湘、鄂、赣、皖、苏5省的沿江洲滩及与长江相通的大小湖泊沿岸。该地区水位有明显的季节性涨落,洲滩有冬陆夏水的特点。该地区有螺面积约占全国钉螺总面积的82.1%,为当前中国血吸虫病流行的主要地区。

(3)山丘型:

该型的地理环境复杂,包括平坝、丘陵和高山,主要分布在四川、云南的大山区。钉螺一般沿山区水系分布,水系以山峰为界,因此,钉螺的分布单元性强。山丘型流行区有螺面积约占我国钉螺总面积的10%,面积虽不很大,但由于地形复杂、交通不便和当地经济水平的限制,血吸虫病的防治难度较大。

1.日本血吸虫的形态

(1)成虫:

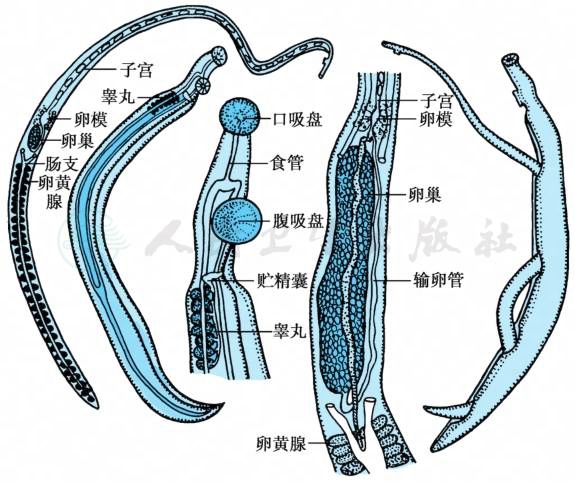

雌雄异体。虫体呈圆柱形,外观似线虫。口、腹吸盘位于虫体前端。雄虫长10~20mm,宽0.5~0.55mm,乳白色,背腹扁平,自腹吸盘以下虫体两侧向腹面卷曲,故虫体外观呈圆柱形,卷曲形成的沟槽称抱雌沟(gynecophoral canal)。雌虫圆柱形,前细后粗。虫体长12~28mm,宽0.1~0.3mm。腹吸盘不及雄虫的明显,因肠管内含较多的红细胞消化后残留的物质,故虫体呈灰褐色。雌虫常居留于抱雌沟内,与雄虫呈合抱状态(图1)。

图1 日本血吸成虫形态与结构模式图

1)消化系统:

包括口、食管、肠管等。肠在腹吸盘后缘水平处分为左右2支,延伸至虫体中部之后汇合成单一的盲管。

2)生殖系统:

雄虫由睾丸、输出管、输精管、储精囊和生殖孔组成。睾丸多为7个,呈串珠状排列,每个睾丸发出一输出管,汇于输精管,向前通于储精囊,生殖孔开口于腹吸盘后方。雌虫生殖系统包括位于虫体中部、呈长椭圆形的卵巢1个,卵巢下部的输卵管绕过卵巢向前,与来自虫体后部的卵黄管在卵巢前汇合成卵模。卵模为虫卵的成形器官,外被梅氏腺并与子宫相接。子宫开口于腹吸盘下方的生殖孔。

排泄系统和神经系统参见吸虫概论部分。

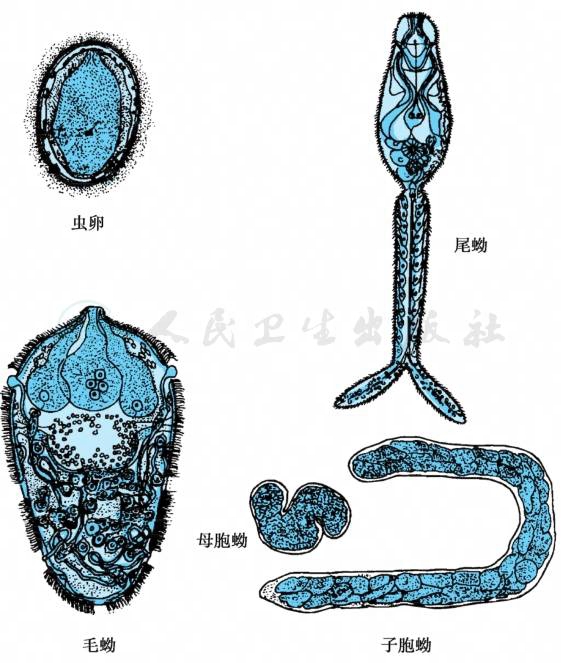

(2)虫卵:

成熟虫卵大小平均为89μm×67μm,淡黄色,椭圆形,卵壳厚薄均匀,无卵盖结构,卵壳一侧有一逗点状小棘。卵壳内侧有一薄层的胚膜,内含一成熟的毛蚴,毛蚴和卵壳间常可见到大小不等的圆形或椭圆形的油滴状毛蚴分泌物。电镜下可见卵壳有微孔与外界相通。

(3)毛蚴:

从卵内孵出的毛蚴游动时呈长椭圆形,静止或固定后呈梨形,平均大小为99μm×35μm。毛蚴的体表长有纤毛,具有运动功能。毛蚴前端有一锥形的顶突(亦称钻孔腺),体内前部中央有一袋状的顶腺,开口于顶突,顶腺两侧稍后各有1个长梨形的侧腺,开口于顶腺开口的两旁。毛蚴的腺体分泌物中含有中性黏多糖、蛋白质和酶等物质,是可溶性虫卵抗原(soluble eggs antigen,SEA)的主要成分,在毛蚴未孵出前,此类物质可经卵壳的微孔释出。

(4)尾蚴:

血吸虫的尾蚴属叉尾型,长约280~360μm,分体部和尾部,尾部又分尾干和尾叉。尾蚴的外被是一层多糖膜,称糖萼(glycocalyx)。尾蚴的体部前端为头器,内有一单细胞头腺。尾蚴的口孔位于虫体前端正腹面,腹吸盘位于体部后1/3处,由发达的肌肉组成,具有较强的吸附能力。尾蚴的腹吸盘周围有5对左右对称排列的单细胞腺体,称钻腺;位于腹吸盘前的2对称前钻腺,内含钙、碱性蛋白和多种酶类,具有粗大的嗜酸性分泌颗粒;腹吸盘后的3对称后钻腺,内含丰富的糖蛋白和酶,具较细的嗜碱性分泌颗粒;前、后钻腺分别由5对腺管向体前端分左右2束开口于头器顶端(图2)。

图2 日本血吸虫虫卵及各期幼虫形态模式图

(5)童虫:

尾蚴钻入宿主皮肤时脱去尾部,进入血流,在体内移行直至到达寄生部位,在发育为成虫之前均称为童虫(schistosomulum)。

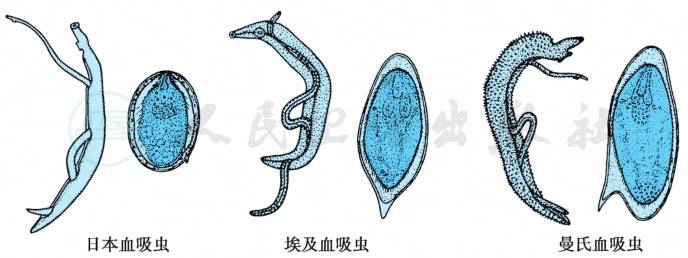

2.其他人体血吸虫成虫的形态(图3)

埃及血吸虫、曼氏血吸虫、间插血吸虫、湄公血吸虫和马来血吸虫的形态与日本血吸虫相似,但也存在一些差异。6种人体血吸虫成虫、虫卵的形态区别见表13-2。

图3 人类3种主要血吸虫和虫卵形态模式图

表1 6种人体血吸虫成虫和虫卵形态的比较

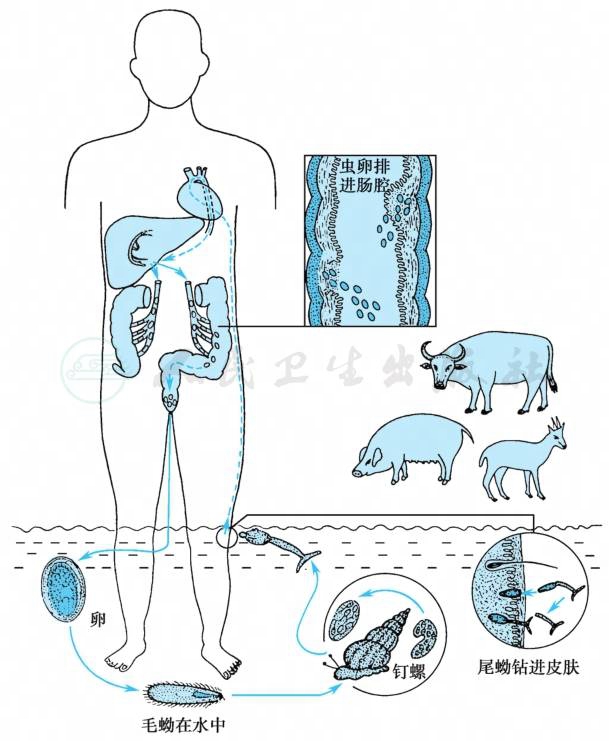

血吸虫的生活史包括卵、毛蚴、母胞蚴、子胞蚴、尾蚴、童虫和成虫等阶段。6种人体血吸虫的生活史大致相同,终宿主为人或其他多种哺乳动物,中间宿主为淡水螺类。现以日本血吸虫为例,阐明血吸虫的生活史(图4)。

图4 日本血吸虫生活史示意图

成虫寄生于人和多种哺乳动物的门脉-肠系膜静脉系统,雌虫在肠黏膜下层静脉末梢内产卵。产出的虫卵一部分沉积于肠壁小静脉内,有些则可循门静脉系统流至肝门静脉并沉积在肝组织内。由于虫卵成簇分布,排列成串,故在终宿主的肝、肠血管内的虫卵多呈念珠状沉积。沉积于组织内的虫卵,经过约11天其内含毛蚴发育成熟,成熟虫卵在10~11天后死亡,故虫卵在组织内的寿命为21~22天。由于卵内的毛蚴分泌物可透过卵壳作用于血管壁及肠黏膜组织,可引起炎症及组织坏死,同时在血管内压、腹内压力增加以及肠蠕动的作用下,致使坏死组织向肠腔溃破,虫卵可伴随肠壁坏死组织落入肠腔,随粪便排出体外。不能排出的虫卵,沉积在肝、肠等局部组织中逐渐死亡、钙化。据报道,在感染日本血吸虫大陆株的小鼠体内,22.5%的虫卵沉积在肝组织,69.1%的虫卵沉积在肠壁,0.7%在其他组织,仅7.7%的虫卵自粪便排出。

成熟的虫卵在血液、肠内容物或尿中不能孵化。随粪便排出体外的虫卵入水后,在一定的条件下才能孵化。毛蚴的孵出与渗透压、温度和光照等条件有关,其中水的渗透压被认为是孵化的主要条件。在清水中(渗透压接近12mOsm/L)毛蚴的孵化率为100%,盐浓度达1.2%时孵化被完全抑制。温度和光照对孵化过程起促进作用。日本血吸虫毛蚴在温度低于10℃或高于37℃时,孵化被抑制,黑暗也可抑制日本血吸虫毛蚴的孵化。孵化的最适 pH为7.5~7.8,自来水中余氯含量大于3×10-5mg/L时也可影响毛蚴的孵化。

毛蚴孵出后,在水中一般能存活15~94小时。一个毛蚴钻入螺体后通过无性繁殖可产生成千上万条同性别的尾蚴。

尾蚴在水中游动时若与宿主皮肤接触,即利用其吸盘黏附于皮肤表面,此时,尾蚴的两组穿刺腺迅速分泌组织蛋白酶等物质,并借助尾部的摆动和体部的强烈伸缩活动钻进宿主皮肤。尾蚴钻皮过程非常迅速,实验发现,在20~25℃时,日本血吸虫尾蚴10秒钟即可侵入小鼠和家兔皮肤。

尾蚴侵入终宿主的皮肤到发育成熟前称为童虫。童虫的移行途径按先后可分为从皮肤到肺、从肺到肝内门静脉分支以及从肝至肠系膜静脉3个阶段。

通常认为尾蚴钻入皮肤时,尾部和体表的糖萼脱落,但近年来对曼氏血吸虫和日本血吸虫的研究均发现,大部分尾蚴钻入宿主皮肤时尾部并未脱落。钻入宿主体内的虫体在宿主皮下组织做短暂停留。血吸虫童虫在不同哺乳动物皮肤内停留时间不相同,实验发现,在感染24小时内部分日本血吸虫童虫就离开了小鼠皮肤,而绝大多数则于感染后72小时离开。随后,童虫进入血管或淋巴管,随血流经右心到肺,再由左心进入体循环,到达肠系膜动脉的童虫可穿过毛细血管进入肝门静脉。最后,童虫移行到肝门静脉发育到性器官初步分化后,即雌、雄合抱,再移行到肠系膜静脉及直肠静脉寄居、交配、产卵。从尾蚴钻入皮肤到虫体发育成熟并产卵,日本血吸虫约需24天,曼氏血吸虫需30~35天,埃及血吸虫需60~63天。

不同种的血吸虫在人体内的寿命不一,日本血吸虫的平均寿命为4.5年,曼氏血吸虫为3.5年,埃及血吸虫为3.8年。曾有报道,在离开流行区到非流行区定居多年的血吸虫病患者中,其肠黏膜组织中也能检到活虫卵,据此推测埃及血吸虫的最长寿命可达27年,曼氏血吸虫为32.5年,日本血吸虫为46年,但这一结论还存在争议。

6种人体血吸虫生活史的区别见表2。

表2 6种人体血吸虫生活史的区别

在血吸虫感染过程中,尾蚴、童虫、成虫和虫卵均可对宿主造成损害,损害的主要原因是血吸虫不同虫期释放的抗原均能诱发宿主产生一系列免疫病理变化。因此,目前普遍认为血吸虫病是一种免疫性疾病。

1.尾蚴所致的损害

尾蚴钻入宿主皮肤后可引起尾蚴性皮炎,表现为尾蚴入侵部位的小丘疹,并伴有瘙痒。初次接触尾蚴的人这种皮疹反应不明显,重复接触尾蚴后反应逐渐加重,严重者可伴有全身水肿及多形红斑。病理变化为局部毛细血管扩张充血,伴有出血、水肿和中性粒细胞及单核细胞浸润。尾蚴性皮炎发生机制中既有速发型(Ⅰ型)超敏反应,也有迟发型(Ⅳ型)超敏反应。

2.童虫所致的损害

童虫在宿主体内移行时,所经过的器官(特别是肺)可因机械性损伤而出现一过性的血管炎,毛细血管栓塞、破裂、局部细胞浸润和点状出血。在童虫发育为成虫前,患者可有潮热、背痛、咳嗽、食欲减退甚至腹泻、白细胞特别是嗜酸性粒细胞增多等症状,这可能与童虫机械性损害和其代谢产物引起的超敏反应有关。

3.成虫所致的损害

成虫寄生于血管内,利用口、腹吸盘交替吸附于血管壁而做短距离移动,因而可引起静脉内膜炎。成虫的代谢产物,分泌物、排泄物和更新脱落的表膜,在宿主体内可形成免疫复合物,引起免疫复合物型(Ⅲ型)超敏反应。

4.虫卵所致的损害

虫卵是主要的致病虫期。成熟雌虫在终宿主的肠系膜静脉及直肠静脉内产卵,虫卵主要沉积在宿主的肝脏及肠壁等组织的小静脉内。在组织中沉积的虫卵发育成熟后,卵内毛蚴释放的可溶性虫卵抗原经卵壳上的微孔渗到宿主组织中,通过抗原递呈细胞如巨噬细胞等呈递给辅助性T细胞(Th),致敏的Th细胞再次受到同种抗原刺激后产生各种淋巴因子,引起淋巴细胞、巨噬细胞、嗜酸性粒细胞、中性粒细胞及浆细胞趋向、集聚于虫卵周围,形成虫卵肉芽肿(Ⅳ型超敏反应),俗称虫卵结节。虫卵肉芽肿的形成有利于隔离虫卵所分泌的可溶性抗原中的肝毒抗原对邻近肝细胞的损害,避免局部或全身免疫性疾病的发生或加剧,而反复的炎性刺激及迁延不愈的病程,在虫卵周围形成肉芽肿及其纤维化又可不断破坏肝、肠组织结构,是导致慢性血吸虫病病变的主要原因。

日本血吸虫产卵量大,急性期的肉芽肿易液化而出现嗜酸性脓肿,虫卵周围出现许多浆细胞伴以抗原-抗体复合物沉着,称何博礼现象(Hoeppli phenomenon)。当卵内毛蚴死亡后,逐渐停止释放抗原,肉芽肿直径开始缩小,虫卵逐渐消失,代之以纤维化。在肝脏,由于虫卵沿门静脉分支(窦前静脉)分布,故纤维组织可沿小叶周围伸展而形成干线型结构,引起干线型肝纤维化(pipestem fibrosis)。虫卵肉芽肿位于门脉分支的终端,重度感染时门脉周围可出现广泛的纤维化。窦前静脉的广泛阻塞可导致门静脉高压,引起肝、脾肿大,腹壁、食管及胃底静脉曲张,上消化道出血及腹水等症状,故称为肝脾型血吸虫病。有人认为肝脾型血吸虫病的发生与人类白细胞抗原(HLA)的不同表型有关,晚期血吸虫病患者与HLA-A1有显著相关性,而与HLA-B5相关不显著;晚期血吸虫病肝硬化、巨脾腹水型者的HLA-A1和HLA-B13出现频率显著增高。

1.抗原

血吸虫生活史较为复杂,在人或哺乳动物等终宿主体内存在虫卵、尾蚴、童虫和成虫四个生活史阶段。因此,血吸虫抗原成分十分复杂,不同的虫株、虫期既具有共同抗原又具有各自阶段性或特异性抗原。其中,特异性抗原在血吸虫病的免疫诊断、免疫病理或诱导宿主的保护性免疫方面均具有重要作用。

血吸虫抗原成分复杂。按照其化学成分可以将血吸虫抗原分为蛋白质、糖蛋白和多糖蛋白等。按照抗原的来源可以将血吸虫抗原分为排泄/分泌抗原和虫体抗原,这些抗原可直接接触并致敏宿主的免疫细胞,是血吸虫诱导机体免疫应答产生、维持和调控的重要因素之一。其中,排泄/分泌抗原来源于活的虫体,是活虫体存在的标志,可作为免疫诊断的生物标志物。宿主体内排泄/分泌抗原的含量与虫体的感染负荷呈正相关,感染一旦终止,排泄分泌抗原会很快在宿主体内消失。因此,血吸虫排泄/分泌抗原和抗循环抗原的短程抗体是血吸虫活动性感染诊断的重要靶标,且具有考核治疗效果的价值。循环抗原也可诱发宿主的保护性免疫,或形成抗原抗体复合物引起免疫病理变化,而虫体抗原则包括虫体的表面抗原和内部抗原,其中表面抗原常是免疫效应攻击的直接靶抗原,具有良好的免疫原性,而内部抗原主要指的是血吸虫虫体内部结构中的某些成分和抗原,如副肌球蛋白等,也具有一定免疫原性,可诱发宿主产生保护性免疫应答。

不同生活史阶段、不同来源的血吸虫抗原引起宿主的免疫应答不同,血吸虫不同感染阶段的免疫应答状态是众多不同抗原诱导的免疫应答的综合结果,通过研究血吸虫抗原也能够深入了解血吸虫与宿主之间相互作用关系。

2.免疫应答

血吸虫侵入宿主后,尾蚴/童虫、成虫和虫卵等各虫期抗原物质均可使宿主免疫系统致敏并引起免疫应答。宿主对血吸虫感染的免疫应答包括固有免疫和获得性免疫应答。其中固有免疫(innate immunity)是宿主抵抗血吸虫感染的第一道屏障,反应迅速,但特异性较差。针对血吸虫感染的固有免疫包括:皮肤黏膜的屏障作用;抗原递呈细胞(如巨噬细胞和树突状细胞等)的吞噬作用和抗原递呈作用;一些体液因素如补体等对血吸虫的杀伤作用。目前认为,人类对血吸虫的获得性免疫机制可能主要为抗体依赖细胞介导的细胞毒性反应(ADCC),所涉及的抗体主要有IgG和IgE,效应细胞则主要包括嗜酸性粒细胞、巨噬细胞、中性粒细胞和肥大细胞。ADCC的主要作用对象是幼龄童虫,因此,再感染时童虫被清除的部位主要在皮肤和肺脏。

血吸虫感染早期产生的针对血吸虫特异性抗原的获得性免疫应答,与宿主抵抗再感染的免疫保护力有关,主要表现为对再次入侵的童虫具有一定的杀伤作用,而对原发感染的成虫不起杀伤作用,这种原发感染继续存在,而对再感染具有一定免疫力的现象称为伴随免疫(concomitant immunity)。中国的现场研究证实,反复感染是日本血吸虫病流行区人群获得保护性免疫力的前提和基础,其中日本血吸虫感染所诱导的保护性免疫力持续时间短,发展慢,更需要频繁地重复刺激。血吸虫感染的获得性免疫具有年龄依赖性,即再感染率和再感染强度随年龄增大而降低。而另一方面,血吸虫感染后,宿主体内逐渐增强的免疫应答在引起抗再感染的保护力的同时,也会对宿主造成免疫病理损害。同时随着病程的延长,获得性免疫应答反应不是无限制的增强,而是逐渐受到抑制,从而利于血吸虫的免疫逃避和感染的慢性化。

3.免疫调节

与大多数的蠕虫病一样,血吸虫感染主要引起显著的Th2型免疫应答,从而造成宿主免疫下调,使感染出现慢性化。但比较特殊的是,在血吸虫尾蚴经皮肤入侵机体后,在感染的前5周,首先诱导机体的初始免疫应答主要是Th1型免疫应答,在此期间,尾蚴发育为童虫,并在体内移行,最后定居于门脉-肠系膜静脉内,同时逐渐发育为成虫。然而,当血吸虫成虫雌雄交配,虫卵开始产生之后,Th2型免疫应答逐渐增强,同时Th1型免疫应答逐渐减弱,最终Th1型优势免疫应答逐渐被转换为Th2型优势免疫应答。Th1和Th2型免疫应答的平衡问题,与血吸虫的生长发育阶段密切相关,最新研究表明,Treg、Th17和Tfh细胞亚群也在血吸虫感染宿主后的免疫应答和免疫平衡的调节中发挥重要作用,机体的免疫调节效应既是保证血吸虫能够在宿主体内存活、生长和发育而不被宿主体内的免疫系统所损伤的关键,同时也对血吸虫造成的病理损害程度的控制具有重要的意义。

4.血吸虫的免疫逃避

血吸虫能逃避宿主的免疫攻击,在免疫功能正常、并已建立获得性免疫应答的宿主血管内长期存活并产卵,表明血吸虫具有逃避宿主免疫攻击的能力,称为“免疫逃避(immune evasion)”。血吸虫逃避宿主免疫攻击的机制目前尚不完全清楚,可能包括诱导封闭抗体、抗原伪装和抗原模拟、表面受体和表膜改变、干扰补体作用、直接裂解抗体、虫源性分子的免疫调节作用等。

1.病原学检查

从受检者粪便或组织中检获血吸虫病原体(血吸虫卵或毛蚴),是确诊血吸虫病的依据。在中国,曾经使用过的病原学诊断方法包括厚涂片透明法(加藤法)、改良加藤法(Kato-Katz法)、重力沉淀法、离心沉淀法、过滤浓集法、改良氢氧化钠消化法、三角烧瓶毛蚴孵化法、塑料杯顶管孵化法、集卵透明法、尼龙绢袋集卵法等粪便检查法及直肠黏膜活组织检查、肝活组织检查等组织检查方法。但由于受到现场适应性、使用方便性及技术或条件的限制,目前人群查病常用的病原学方法仍是粪便检查法,主要为改良加藤法和尼龙绢袋集卵法。然而粪便检查方法对轻度感染者、晚期病人及经过有效防治的疫区感染人群常常会发生漏检。

(1)改良加藤法:

利用甘油的透明作用使粪便涂片薄膜透明,以便发现虫卵的一类方法。此类方法可做虫卵计数,因此可用于测定人群的感染度和考核防治效果,是目前我国血吸虫病病原学检查的基本方法之一。但由于该方法所取粪便量较少,并受粪便的新鲜度、干湿度、制片数量以及操作规范程度等多种因素的影响,在查病应用中存在一定的漏检率。

(2)尼龙袋集卵法:

此法适用于大规模普查,是推荐使用的基本方法之一,但应防止因尼龙袋处理不当而造成的交叉污染。

(3)毛蚴孵化法:

利用虫卵中的毛蚴在适宜条件下可破壳而出和毛蚴在水中运动具有一定的特点而设计。由于孵化法可采用全部粪便沉渣,因此发现虫卵的机会较直接涂片法大。

(4)直肠镜活组织检查:

对慢性特别是晚期血吸虫病患者,从粪便中查找虫卵相当困难,直肠镜活组织检查有助于发现沉积于肠黏膜内的虫卵。但是,直肠镜活组织检查发现虫卵只能证明感染过血吸虫,至于体内是否有活虫,必须根据虫卵的死活进行判断。

2.免疫学检查

血吸虫病患者血清中存在特异性抗体,包括IgM、IgG、IgE等,如受检者未经病原治疗,特异性抗体阳性对确诊意义较大。目前检测血吸虫抗体的方法很多,常用有以下几种。

(1)环卵沉淀试验(circumoval precipitin test,COPT):

以血吸虫卵为抗原的特异性血清学试验方法。常规检查100个虫卵,阳性反应虫卵数(环卵率)等于或大于3%时,即为阳性。COPT的敏感性可达85%~97%,假阳性反应在3%左右,与肺吸虫、华支睾吸虫可出现交叉反应。此法操作简便,是该病的重要普查方法之一。

(2)间接红细胞凝集试验(indirect haemagglutination test,IHA):

该法与粪检阳性的符合率为92.3%~100%,假阳性率在2%左右,与肺吸虫、华支睾吸虫、旋毛虫有交叉反应。由于IHA操作简便且用血量少,判读结果快,因此在中国仍广泛应用。

(3)酶联免疫吸附试验(enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA):

该方法操作简便,具有较高的敏感性和特异性,并且可反映抗体水平,阳性检出率为95%~100%,假阳性率为2.6%,可作为血吸虫病人筛查、血清流行病学调查以及监测疫情趋势的较好方法。近年来,在载体、底物及抗原的纯化方面都做了改良,如快速-ELISA等。

其他检测血吸虫特异抗体的方法还包括有:免疫酶染色试验(IEST)、间接荧光抗体试验(IFAT)、胶乳凝集试验(LA)、酶标记抗原对流免疫电泳(ELACIE)等,这些方法各有优缺点。

由于血清抗体在病人治愈后仍能存在较长的时间,因此,检测抗体的方法不能区分是现症感染还是既往感染。

3.生物标志物检测

检测日本血吸虫的特异性DNA片段与病原学检测具有同样的确诊价值。应用PCR、LAMP(the loop-mediated isothermal amplification)法检测日本血吸虫病人的血清DNA与粪检阳性的符合率可达95.5%,与其他吸虫及健康人血清无阳性交叉反应,并显示较好的疗效考核价值。

中国防治血吸虫病的指导思想是:综合治理,科学防治,因地制宜,分类指导。要求目标可及,措施可行,效果可评。具体措施包括:

1.控制传染源

人畜同步化疗是控制传染源的有效途径。吡喹酮是治疗血吸虫病的首选药物,具有安全有效和使用方便的特点。人群化疗措施分为全民化疗、选择性化疗和高危人群化疗3种。各地可根据当地的流行程度,因地制宜。

2.切断传播途径

(1)灭螺:

灭螺是切断血吸虫病传播的关键,主要措施是结合农田水利建设和生态环境改造,改变钉螺滋生地的环境以及局部地区配合使用杀螺药。目前世界卫生组织推荐使用的化学灭螺药为氯硝柳胺(niclosamide)。在短期内不易消灭钉螺的湖沼洲滩地区,可采用建立“安全带”的方法,即在人畜常到的地带(称易感地带)反复灭螺,以达到预防和减少感染的目的。

(2)粪便管理:

血吸虫感染的人和动物的粪便污染水体是血吸虫病传播的重要环节,因此,管好人、畜粪便在控制血吸虫病传播方面至关重要。在重疫区实施推广“以机代牛”,即用机械代替耕牛,可以有效减少家畜粪便污染。由于人尿和尿素分解后产生的氨能杀灭虫卵,因此,采用粪、尿混合贮存的方法杀灭粪便中的虫卵,也有助于控制血吸虫病的传播。

(3)安全供水:

结合农村卫生建设规划,因地制宜地建设安全供水设施,可避免水体污染和减少流行区居民直接接触疫水的机会。尾蚴不耐热,在60℃的水中会立即死亡,因此,家庭用水可采用加温的方法杀灭尾蚴。此外,漂白粉、碘酊及氯硝柳胺等对尾蚴也有杀灭作用。

3.保护易感者

加强健康教育,引导人们改变自己的行为和生产、生活方式,对预防血吸虫病感染具有十分重要的作用。对难以避免接触疫水者,可使用防护药、具,如穿长筒胶靴、经氯硝柳胺浸渍过的防护衣或涂擦苯二甲酸二丁酯油膏等防护药物。由中国学者自行研制的青蒿素衍生物蒿甲醚和青蒿琥酯对童虫有很好的杀灭作用,对已接触过疫水者,在接触疫水后第7天至第10天服用青蒿琥酯,成人每次服300mg,儿童按6mg/kg体重计算,以后每周服用1次,离开疫水后再加服1次,可达到早期治疗的目的。

目前,血吸虫疫苗的研究离实际应用尚有一定距离,需要进一步加强对血吸虫的生物学特性、血吸虫与宿主的相互关系以及诸如非表面抗原、混合抗原、细胞免疫及佐剂等基础方面的研究。随着血吸虫基因组和转录组计划等的完成,结合高通量抗原筛选等新型生物技术的应用,新型疫苗研究有望取得新的进展。