英文名称 :visceral leishmaniasis

中文别名 :黑热病

内脏利什曼病(Visceral leishmaniasis)又称黑热病,是我国北方及西北地区常见的寄生虫病,经大规模防治后,现已局限在新疆、甘肃南部及四川北部地区。

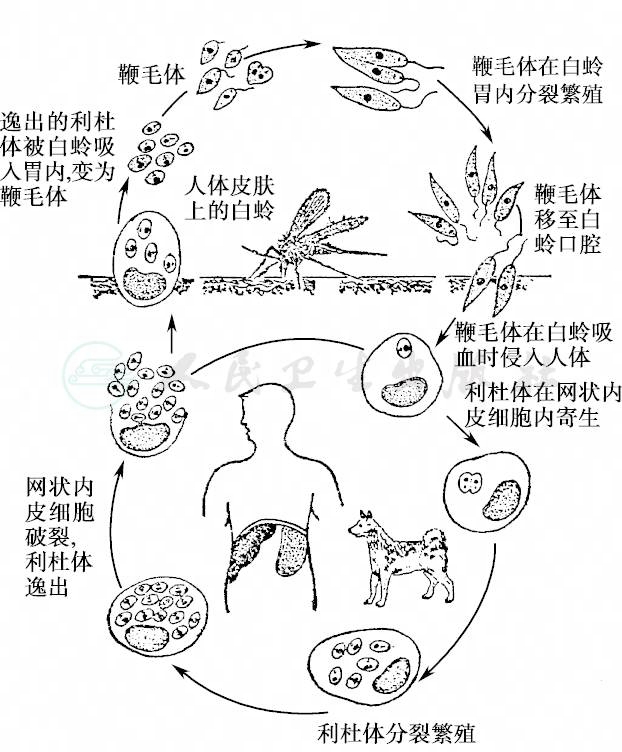

引起利什曼病的原虫是利什曼原虫(图1),该虫有许多种类,引起内脏利什曼病的是杜氏利什曼原虫(Leishmania donovani)及婴儿利什曼原虫(Leishmania infantile)在我国主要是由婴儿利什曼原虫引起,少数病例由杜氏利什曼原虫引起。利什曼原虫的生活史有两期,即在人体内的无鞭毛体(amastigote)期和在白蛉体内繁殖的前鞭毛体(promastigote)期。当感染前鞭毛体的白蛉叮咬人时,前鞭毛体进入人体内,为人体巨噬细胞所吞噬,前鞭毛体即转变为无鞭毛体,以二分裂法繁殖,并被带至单核-吞噬细胞系统如骨髓、肝、脾等处进行繁殖。当白蛉叮咬患者或贮存宿主时,将无鞭毛体吸入蛉胃内,并转化为鞭毛体,经7天左右的发育和繁殖,前鞭毛体进入白蛉喙部。此时白玲再叮咬人时,即可将前鞭毛体传给此人。

图1 黑热病原虫生活史

1.流行概况

本病呈全球性分布,主要见于亚洲的中国、印度、巴基斯坦,中东的伊朗等国,非洲及欧洲地中海沿岸国家如意大利、法国、西班牙等,以及南美巴西、秘鲁等国。我国北部、西北等10个省(市、自治区)0000曾有本病的流行,但经开展大规模防治工作后,目前仅在新疆南部、甘肃南部、四川北部及陕西南部有小范围的流行,但值得注意的是最近我们曾见到一例来自山西长治市附近农村的2岁女性幼儿患者,蔡辉霞等也报告了另一例发生在该地附近的2岁男性幼儿患者。

2.传播途径

本病主要由白蛉传播,在我国主要为中华白玲(Phlebotomus.chinensis),在新疆则为长管白蛉(P.longiductus)。在山区流行区的贮存宿主为犬。偶有经输血传给患者或经胎盘传给婴儿。

3.易感性

不论年龄和性别均可感染本病,但以10岁以下的儿童较易受到感染。

利什曼原虫进入人体后,被巨噬细胞所吞噬,转化为无鞭毛体,并大量繁殖使巨噬细胞破裂,所释出的无鞭毛体又为其他巨噬细胞所吞噬,并继续繁殖,单核-吞噬细胞大量增生,引起淋巴结、肝、脾肿大。

本病的主要病理变化有肝脏肿大,库普弗细胞增生,胞浆内有大量无鞭毛体,常有浆细胞浸润。脾脏肿大,髓索中有大量吞噬细胞及网织细胞增生,以及浆细胞浸润,脾窦的内皮细胞增生,吞噬细胞内有大量无鞭毛体,脾小结减少且萎缩,中央动脉周围淋巴鞘胸腺依赖区内小淋巴细胞几乎全部消失。各类血细胞的减少与脾功能亢进有关。骨髓组织明显增生,镜下可见到胞浆内充满利什曼原虫无鞭毛体的吞噬细胞,浆细胞明显增多。

患者末梢血液白细胞总数及中性粒细胞减少,继之血小板数和红细胞数及血红蛋白量也减少;血沉增快。血浆球蛋白量明显增多,球蛋白水试验阳性。

常用的免疫学检查有直接凝集试验(DAT)、间接荧光抗体试验(IFAT)及酶联免疫吸附试验(ELISA),均有较高的阳性率,分别达 85.7%~98.8%,100%及100%;但ELISA与麻风病有交叉反应。K39是杜氏利什曼原虫驱动蛋白分子一39个氨基酸重复序列,这序列对内脏利什曼病的诊断具有重要价值。其重组的K39(rK39)蛋白开发的免疫层析试条已广泛用于内脏利什曼病的诊断,阳性率可达75.4%~99.6%,特异性达70.0%~91.8%。

目前治疗内脏利什曼病的首选药物仍为五价锑剂,常用的是葡萄糖酸锑钠,国产药名为“斯锑黑克”,国内推荐6天疗法,儿童的总剂量为120~150mg/kg,分6天静脉注射,每天一次或分2次注射,疗效可达95%。WHO推荐20mg/(kg·d)的20天疗法。五价锑的不良反应有发热、咳嗽、恶心、鼻出血、腹痛、腹泻等,一般均较轻微,但锑剂对肝脏、心脏等重要脏器可引起损害,如急性心肌衰竭等,必须加以注意,如心电图有T波倒置或QT间期延长时,应暂停锑剂注射。锑剂治疗时也应注意血小板数及白细胞数的变化。如有出血现象时也应停药。

对锑剂无效或过敏的患者可使用喷他脒(戊烷脒,pentamidine),剂量为4mg/(kg·d),儿童总剂量为0.7~1.4g,分10~15次作静脉或肌内注射。静脉注射易发生血压下降、面红、眩晕等反应,长期应用可出现糖尿病。南美国家推荐应用两性霉素B作二线药物治疗,剂量同深部真菌感染,目前该药已有脂质体两性霉素用于治疗该病,可减轻不良反应。

本病的预防主要在于发现患者及治疗患者,并检查及处理流行区的病犬,加强个体防护,睡时用蚊帐,此外在室内喷洒杀虫剂。