结核病(tuberculosis)目前仍是我国乃至全世界最重要的慢性传染病之一,其患病率和死亡率仍高。结核病的流行在世界上经历了20世纪60年代到80年代的一个逐渐减少的时期后,自20世纪80年代中期又呈快速上升趋势,以至于世界卫生组织(WHO)在1993年宣告“全球结核病处于紧急状态”。当前全世界约有1/3人口即20亿人感染了结核菌。在2010年,全球有900万人罹患结核病,140万人死亡,其中95%发生在发展中国家,全球大约有130万结核病儿童,每年约40万~50万小儿死于结核病。2000年全国第三次流调结果:出生至14岁小儿肺结核患病率为91.8/10万,痰液涂片阳性(涂阳)肺结核患病率为122/10万,痰液培养阳性(菌阳)肺结核患病率为160/10万。2010年全国第四次流调结果显示结核病年发病数100万,发病率78/10万。15岁及以上人群中,活动性肺结核患病人数499万,患病率459/10万;涂阳肺结核患病人数72万,患病率66/10万;菌阳肺结核患病人数129万,患病率119/10万。结核病年死亡人数5.4万,死亡率4.1/10万;肺结核年死亡人数5.2万,死亡率3.9/10万。与2000年相比,全国肺结核患病率继续呈现下降趋势,防治工作取得显著效果。15岁及以上人群肺结核的患病率由2000年的466/10万降至2010年的459/10万,其中传染性肺结核患病率下降尤为明显,由2000年的169/10万下降到66/10万,十年降幅约为61%,年递降率约为9%。与2000年相比,2010年活动性、涂阳和菌阳肺结核患病率分别下降1.5%、60.9%和44.9%,年递减率分别为0.2%、9%和5.8%。肺结核死亡率下降55.7%,年递减率为7.8%。

结核病的病原菌由Koch在1882年从患者的痰中发现,形如杆状,故称结核杆菌。因属于分枝杆菌属,又称结核分枝杆菌(Mycobacterium tuberculosis)。

1.结核杆菌的形态

结核杆菌细长,微弯,两端钝圆,常呈分支状排列。其长约2~4μm,最外层为细胞膜,内为细胞质膜,其中含有细胞质,细胞质内有许多颗粒,可能是线粒体类物质。结核杆菌用苯胺类染色后,不易为酸性脱色剂脱色,故又称抗酸杆菌。

2.结核杆菌的生长特点

结核杆菌生长缓慢,其分裂繁殖周期约为18~22小时,主要营养要求是甘油、天门冬氨酸或谷氨酸,以及无机盐类如磷、钾、硫、镁和少量的铁等。为需氧菌,最适宜的生长环境为pH7.4、PO213.3~18.7kPa(100~140mmHg),当pH不适宜及PO2较低时,如闭合病灶及巨噬细胞内的结核菌代谢不活跃,生长繁殖缓慢或停滞,同时不易为抗结核药所杀灭,成为日后复发之根源。

3.结核杆菌的分型

结核杆菌可分为4型:人型、牛型、非洲型和鼠型。对人有致病力的主要是人型,其次是牛型,感染非洲型甚少,鼠型对人不致病。牛型结核杆菌感染主要是因牛乳管理及消毒不善,饮用病牛的乳品而得,目前已少见。据北京结核病研究所报告,从50株分离的结核杆菌中,经鉴定后发现有3株是牛型结核杆菌(占6%)。北京儿童医院曾对16例结核性脑膜炎患儿脑脊液分离出的结核杆菌做菌型鉴定,发现1株为牛型结核杆菌,其余15株均为人型结核杆菌,说明牛型感染虽少,但同样也引起结核性脑膜炎的发生,值得注意。

4.结核杆菌的抵抗力

结核杆菌的抵抗力较强,在室内阴暗潮湿处能存活半年。结核杆菌在阳光直接照射下2小时死亡,紫外线照射10~20分钟死亡。使用紫外线时,应根据照射范围大小及照射距离远近决定照射时间,如距离1m,范围1m2,照射时间20分钟,即可杀死结核杆菌。结核杆菌对酸、碱等有较强的抵抗力,湿热对它的杀菌力较强。65℃、30分钟,70℃、10分钟,80℃、5分钟,煮沸1分钟即可杀死。干热100℃需20分钟以上才能杀死,因此干热灭菌时温度要高,时间要长。因痰内黏蛋白在菌体周围形成一保护层,射线和消毒剂较难穿透,因此消毒痰用5%石炭酸或20%漂白粉,消毒须经24小时处理才较为安全。5%~12%来苏水接触2~12小时,70%酒精接触2分钟均可杀死结核杆菌。

5.结核杆菌的耐药性

耐药性是指由于某些原因,结核杆菌对原敏感的药物出现表型或遗传型敏感性下降的现象。在细菌流行病学研究中,将耐药性分为原发耐药性和继发耐药性,前者指未接触过该药,结核患者对野生株的不敏感现象:后者为结核菌在生活过程中获得的敏感性降低。耐药性可因编码药物靶基因的自发突变产生,但更主要是由于用药不当经基因突变选择产生。链霉素耐药株因rpsL基因和16SrRNA的rrs基因突变、利福平耐药株因rpoB基因突变、异烟肼耐药株因katG或inhA基因突变造成。多重耐药(multipledrugresistance,MDR)多指结核菌对两种或两种以上抗结核药(其中必须包括异烟肼和利福平)耐药,MDR发生的主要机制是耐药的序列选择,即它是由于不同药物的靶位基因逐一发生突变而形成。耐药性已成为现代化疗取得成效的重要障碍。2000年我国第三次有关结核病流行病学的调查报道,肺结核患者临床分离结核杆菌的初始耐药率为18.6%,继发耐药率为46.5%。2010年全国第四次流调结果显示每年新发耐多药肺结核(MDR-TB)患者约10万人。

耐多药结核病(MDR-TB)主要因治疗不充分或不适当造成,其流行使结核病有可能成为不治之症。世界卫生组织(WHO)估计全球有5000万人受到耐药结核菌的感染,其中2/3以上的结核患者有发生MDR-TB的危险。由于MDR-TB的流行,人类在21世纪将面临较20世纪50年代中叶更为严峻的结核病疫情。

6.非结核分枝杆菌病

非结核分枝杆菌(nontuberculousmycobacterial,NTM)也叫非典型分枝杆菌,从营养需要、产生色素、需酶活性、对抗结核药敏感性等诸方面与结核菌不同,其传染方式也与结核菌不同,其感染源来自于大自然之NTM与人接触,而非经人-人之间传播。目前已知NTM有100多种,新的菌种不断出现,平均每年约发现新菌种20余种。常见菌种有鸟胞内综合型NTM、堪萨斯NTM、蟾蜍型NTM、马尔摩斯NTM、偶发NTM、龟型NTM、溃疡型NTM等。NTM以侵犯肺为主,并可引起全身播散,也可引起淋巴结、皮肤、软组织、骨关节、滑膜等处发病。小儿多致周围淋巴结炎,尤其是颈部淋巴结炎。最近见国内有皮肤、淋巴结、手术切口、腹部、支气管内膜等处NTM感染的报告,深圳报告10例儿童因作腹部手术伤口感染NTM。近年来国外报道非结核分枝杆菌是晚期AIDS患者常见的机会性感染菌,多是全身播散性疾病。

目前治疗NTM感染无特效药,现采用多种抗结核药联合用药为主。NTM菌较TB菌毒力低,但用INH治疗NTM效果也较差。多主张4~5种药联合应用。在抗酸杆菌转阴后再继续用药18~24个月,或至少12个月。治疗过程中避免单一给药,对鸟胞内综合型NTM可用阿奇霉素,该药胃肠吸收好,在巨噬细胞内和组织内有高浓度>血浓度10倍。堪萨斯NTM多数对RFP敏感,而对INH、EMB、SM耐药,对PZA完全耐药。有报告联合应用RFP、EMB最有效,疗程9个月即可。治疗NTM引起的淋巴结炎主张完全手术切除,如能彻底切除时可不必加服抗结核药物。皮肤NTM溃疡如无继发感染,切开引流后多可自行愈合,深部病变可用INH+RFP+PZA+克拉霉素等联合治疗。

1.呼吸道传染

是主要的传染途径。带结核菌的飞沫由患者呼吸道排出,直径大约100μm的大飞沫数秒钟即可落下,散落后干燥随尘土可飘浮于空气中,这种带菌尘埃由于日光或紫外线直接、间接照射,结核菌多死亡,或生活力极度低下很难形成感染。而数量更多的小飞沫,在空气中悬浮较久,与周围空气接触,水分蒸发,表面干燥,致密,形成飞沫核。结核菌虽不能在飞沫核内繁殖、分裂,但能存活。小飞沫核在空气中悬浮形成气溶胶微滴核维持数小时甚至更久。1996年Lohdon证明含菌微滴核悬浮于空气中6小时仍有46.7%~55.8%的存活。1973年Mulis提出含菌微滴核直径>2μm才能吸入肺泡引起感染,而微滴核直径大于 10μm,小于0.01μm时,则不能到达肺泡或不能在肺泡内停留,不易造成感染。故结核菌传播途径主要是直径2μm左右的带菌微滴核吸入呼吸道所致。

2.消化道传染

当使用被结核杆菌污染的食具,或食入混有结核杆菌的食物时,结核杆菌可侵入消化道。但消化道对结核杆菌有较大的抵抗力,当结核杆菌进入胃内,很容易被大量胃酸杀死。一般多随粪便排出,除非大量结核菌或少量反复进入,通过消化道进入肠壁淋巴滤泡形成病灶,构成感染。

结核病是一慢性炎症,具有增殖、渗出和变性三种基本病理变化。机体感染结核菌后如菌量大、毒力强,机体处于变态反应状态或病变在急性发展阶段,组织器官中血管通透性增高,炎性细胞和蛋白质向血管外渗出表现为组织充血,浆液渗出、中性粒细胞和淋巴细胞浸润,继之巨噬细胞出现,纤维蛋白渗出,为渗出性变化。巨噬细胞能大量吞噬结核菌并将它杀死。结核菌破坏后释放出磷脂质,使巨噬细胞转化为类上皮细胞、朗格汉斯巨细胞。类上皮细胞、朗格汉斯巨细胞和淋巴细胞浸润,形成典型的结核结节,为增殖性变化。在大量结核菌侵入,毒力强、机体变态反应增高或抵抗力弱的情况下,渗出性和增殖性病变均可发生坏死。结核性坏死呈淡黄色、干燥、质硬呈均质状,形如干酪,故呈干酪性坏死。干酪性坏死物质在一定条件下可液化,可能与中性粒细胞分解产生的蛋白分解酶有关,亦可能与机体变态反应有关。液化后干酪物质沿支气管排出,或播散到其他肺叶,造成支气管播散,原干酪病灶形成空洞,并有大量结核菌生长、繁殖,成为结核病的传染源。

上述三种病变常同时出现在结核患者的肺组织上,只是由于结核菌与机体状态的不同,病变的性质可以一种为主,并在治疗和发展过程中病变的性质有不同的变化。

结核性病变的良性结局是吸收、纤维化、钙化和骨化。

在确定治疗原则和选择疗法之前,应确定结核病的类型和现阶段病灶进展及活动情况,并检查肺以外其他部位有无活动性结核存在。在治疗过程中应定期复查随访。小儿在患结核病的病程中宜避免并发各种传染病,尤其以防治麻疹和百日咳为最重要。

抗结核化学药物治疗(简称化疗),结核病特异抗结核药物治疗开始于20世纪40年代。

1.结核病化疗的现代观点

抗结核药物的抗菌作用取决于:

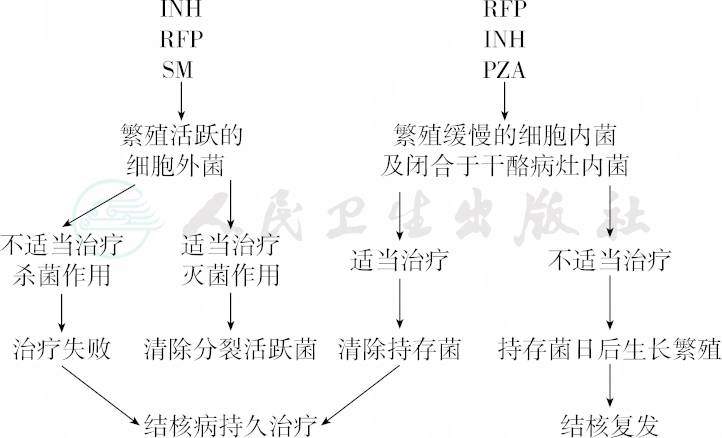

(1)病变中结核菌的代谢状态:结核菌为需氧菌,繁殖周期为每14~22小时分裂一次,最好生长环境为pH 7.40,PO2为100~140mmHg。在人体病变中存在三种菌群(Grossct,1980)。①空洞壁内大量分裂繁殖活跃、代谢旺盛的结核菌(1×107~1×109):对处于生长繁殖活跃的结核菌,抗结核药物的杀菌作用容易发挥。空洞内pH属中性,最适宜链霉素(SM)杀菌作用,故效果最好,INH和RFP其次。②闭合干酪病灶内的细菌,数量很少(1×102~1×105),间断分裂繁殖。利福平对这种病灶内处于静息期、代谢缓慢、呈间断繁殖的结核菌疗效较好,异烟肼次之,其他抗结核药物均难发挥作用(Dikinson,1977)。③巨噬细胞内的结核菌:数量少(1×102~1×105),仅偶尔分裂繁殖,对于这种几乎处于不分裂状态、代谢微弱的结核菌(称休眠菌),多数药物几乎不起作用。细胞内环境为酸性,最适于吡嗪酰胺(PZA)发挥作用。因此PZA对细胞内结核菌有特殊的灭菌作用。利福平及异烟肼对细胞内菌亦有较强作用。以上①称分裂活跃菌(dividingbacilli),②及③称持存菌(persistingbacilli)。

(2)药物浓度:一般认为抗结核药物浓度达到试管内最小抑菌浓度(MIC)10倍以上时才能起到杀菌作用,如在10倍以下则起到抑菌作用。①INH及RFP在细胞内、外浓度都可达到MIC的10倍以上,所以对细胞内外结核菌均可杀灭,故称全杀菌药。②SM及PZA:SM在细胞外浓度可达MIC的10倍以上,可杀死细胞外病菌。而PZA在细胞内浓度可达MIC的10倍以上,可杀死细胞内病菌,二者称为半杀菌药。③其他药如乙胺丁醇(EB)、对氨水杨酸钠(PAS)、氨硫脲(TB1)等都是抑菌药。

(3)细菌所处环境的pH:肺空洞PO2最高,环境是中性或略偏碱性,最适于结核菌生长分裂、繁殖,SM在中性或偏碱性环境中有杀菌作用,不能在酸性环境中如细胞内起作用。因此SM对细胞外菌杀菌力最强。而PZA相反,只在酸性环境中起作用,故对细胞内结核菌有特殊杀灭作用。INH及RFP在任何pH均可发挥作用,详见表1。

表1 结核病化疗的现代原则

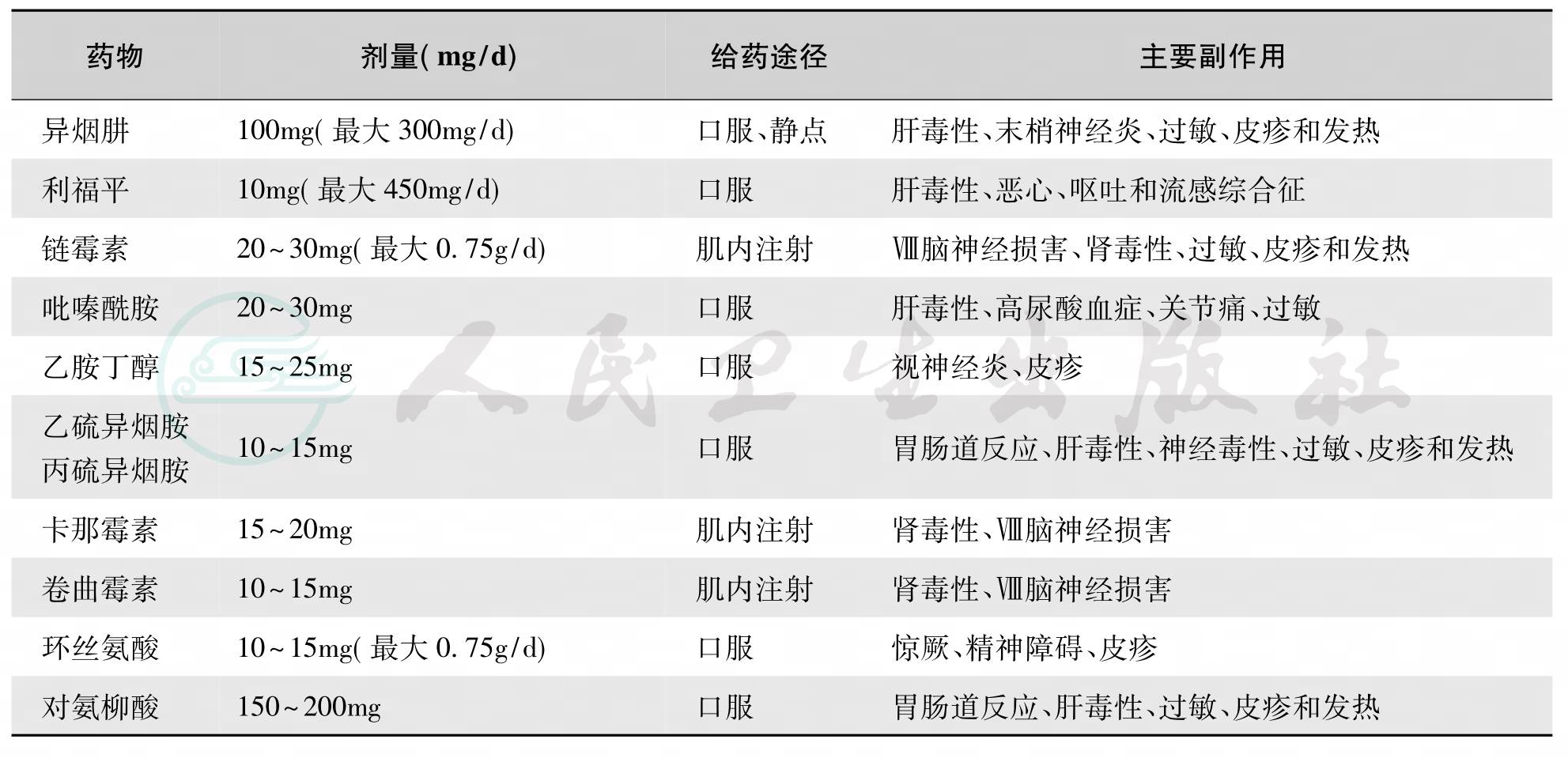

表2 小儿抗结核药物

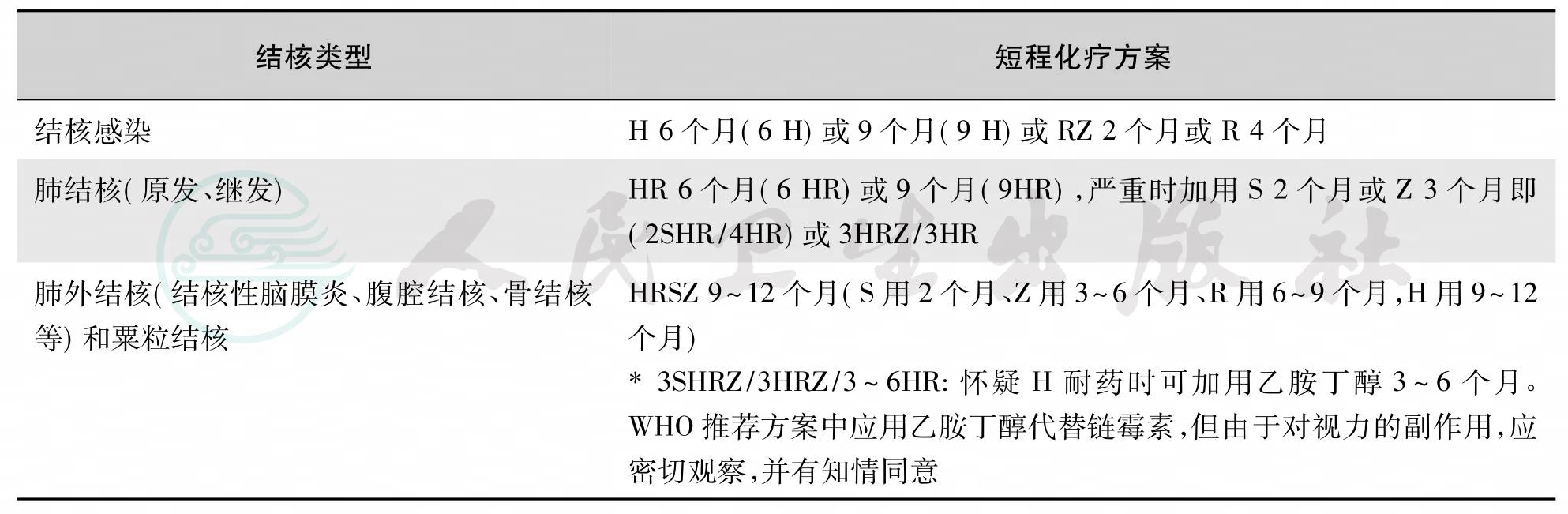

表3 各型结核治疗方案

(3)吡嗪酰胺(PZA或Z):最早应用于20世纪50年代,但由于当时使用剂量过大(成人日量3g),疗程长,致毒副作用严重而停止使用。近20年来通过实验室研究及临床观察,对其有了新认识和重新评价。经减低剂量后现已为短程化疗主要药物之一,其特点:①PZA作用受环境酸碱度影响大,当常规培养基pH7.0时PZA几乎对结核菌无作用。而当pH5.0~5.5时则对结核菌可发挥抑菌甚至杀菌作用。②PZA口服后吸收极好,口服20~25mg/(kg·d)PZA血浓度可达30~50μg/ml,在巨噬细胞内PZA在浓度20μg/ml时可抑制结核菌生长,在50μg/ml时可杀灭结核菌。细胞内休眠菌的存在是结核复发的基础,故PZA对预防结核复发有重要意义。PZA属半杀菌药。③PZA能渗透到很多组织及体液包括脑脊液,有报道PZA脑脊液浓度可近似血浓度,故对治疗结脑有效。④PZA毒副作用与剂量有关,50年代剂量50mg/(kg·d)造成很大副作用。近年来剂量降低到20~30mg/(kg·d),疗程3个月,已证明有确效且毒副作用大大减少。此外可见高尿酸血症,主要见于成人,儿童尚未见报道,但真正痛风少见。⑤单一用药:PZA极易产生耐药,PZA与INH联合用可增强杀菌作用,目前INH+RFP+PZA为最强大灭菌组合。

(4)链霉素(SM或S):为1944年生产的第一个抗结核药物,其特点:①SM在细胞外,pH中性和偏碱性环境中发挥作用,在pH>8时抗菌作用最强,对生长繁殖活跃的细胞外结核菌有杀菌作用,对细胞内菌无活性,故称为半杀菌药。其作用机制可能是在核糖体水平阻碍结核菌蛋白合成。②SM在试管内对结核菌MIC为0.4~1.0μg/ml。肌内注射后1~3小时可达高峰浓度40μg/ml。有效浓度可维持12小时。SM对新鲜渗出性病灶和空洞中结核菌抗菌作用最强,故对治疗小儿急性血行播散结核最为适宜。③SM能渗入肺、肝、肾等脏器及浆膜腔,但不易通过血脑屏障。当脑膜有炎症时虽通透性可增加,但在脑脊液仍不足以达到有效的治疗浓度。SM不能进入巨噬细胞,又不能在酸性环境中起作用,故SM对巨噬细胞内休眠菌无能为力。④SM毒副作用主要是听力障碍和耳聋,50年代当剂量偏大在40mg/(kg·d)以上,疗程偏长时较常见。目前采用20~30mg/(kg·d),疗程2个月,副作用已较少发生。但在应用时需进行电测听监测,对家族中有药物性耳聋患儿应禁用。⑤SM单用易产生耐药。而SM菌毒力仍强。另外耐药菌有时可成为SM依赖菌,耐药后继续使用不但无益而且有害。故一旦发现耐药应立即停用。

(5)乙胺丁醇(EB或B):为抑菌药。近年来在标准化疗中已取代PAS。有人在短程化疗中取代了SM,其特点:①EB在试管内对结核菌抑菌浓度是1~5μg/ml,口服2~4小时后高峰浓度为3~5μg/ml,在pH中性时作用最强。其作用机制不明,可能与抑制生长繁殖期细菌的RNA合成有关。②EB通透性较好。在正常情况下难通透过血脑屏障,而当脑膜炎症时CSF浓度增高,可达血浓度20%~40%。口服25mg/kg/日剂量时CSF浓度可达1~2μg/ml达抑菌水平。③EB常与INH、RFP等联合应用,可延缓二者耐药性产生,但不够有力,故不是短程化疗之主要药物。④EB副作用主要为球后视神经炎,视力减退,中心盲点和绿视能力丧失。副作用发生与剂量有关,当日剂量由25~50mg/kg减低到15~25mg/kg时副作用大大减少。

(6)乙(丙)硫异烟胺1314TH及1321TH(ETH):均为异烟肼衍生物,两药作用机制、吸收分布及用法均相似,只是1312TH副作用较轻。本药最早由法国研制,广泛应用于法语国家治疗小儿结核。我国自70年代起生产,北京儿童医院在70年代用以治疗耐药结脑患儿,有一定疗效,其特点:①ETH作用机制不明。有认为系干扰结核菌蛋白合成,或阻碍细胞壁组成所需的分枝杆菌酸的合成。②ETH在试管内对结核菌最低抑菌浓度为0.6~2.5μg/ml,口服ETH0.5g,2~3小时后血高峰浓度可达7~12μg/ml,可达MIC的10~20倍。应用相同剂量肛门栓剂时血浓度为口服的30%~50%。吸收后广泛分布于组织及浆膜腔。易渗透到脑脊液,可达血浓度的80%。③ETH可用于耐药患者,北京儿童医院在70年代尚无RFP时应用于耐药结脑患者,疗效良好。④ETH副作用主要为胃肠道障碍及肝功能损害。

(7)氟喹诺酮类药物:在老鼠模型和临床上显示对结核分枝杆菌有效,同时有较好的安全性和耐受性,其中对结核分枝杆菌最有效的喹诺酮类药物是加替沙星和莫西沙星,在世界许多地区氟喹诺酮类药物成为耐多药结核治疗中的重要药物。但是,不幸的是在一些国家已显示耐氟喹诺酮类药物,可能在这些地区氟喹诺酮类药物的使用将受限。由于担心药物对儿童软骨发育的潜在副作用,我国限制18岁以下儿童应用。但对于耐多药、病情较重的儿童结核病,在知情同意、密切观察副作用的情况下,可考虑使用。

(8)利奈唑胺:是一种新型抗生素,主要用于治疗革兰阳性菌感染,但在体外和动物实验中也表现出良好的抗结核杆菌活性。近年来有应用利奈唑胺治疗耐药结核病的临床报道。笔者对于耐多药、危及生命的儿童结核病,也加用本药治疗,有较好的疗效,但远期疗效、副作用以及耐药问题有待进一步总结。最常见且最严重的药物不良反应是神经毒性(包括周围神经毒性和视神经毒性)和骨髓抑制,这可能与利奈唑胺抑制线粒体蛋白合成从而影响线粒体功能有关。其他不良反应有腹泻、恶心、呕吐、头痛、口腔念珠菌病、阴道念珠菌病、味觉改变和肝肾功能损伤等,也有少数发生严重乳酸性酸中毒而导致死亡的病例报告。

2.潜伏结核感染(latenttuberculosisinfection)的治疗

结素试验阳性,除外BCG接种后反应即是结核感染的标志。结核感染小儿一般无症状,且查体以及肺X线片均正常,治疗目的是清楚体内结核杆菌,防止感染日后进展到活动性结核,是结核病防治的一个有力措施。有些发达国家如美国从未开展过BCG接种,而是通过化学预防成功地预防小儿活动性结核病。

在下列情况按潜伏结核感染治疗:①接种过BCG,但结素最近2年内硬结直径增大≥10mm者可认定为自然感染;②新近结素反应由阴性变为阳性的自然感染儿;③结素呈强阳性反应的婴幼儿和少年;④结素阳性并有早期结核中毒症状,但肺部X线检查尚属正常的小儿;⑤结素呈阳性反应,而同时因其他疾病需用肾上腺皮质激素治疗者;⑥结素阳性的小儿,患麻疹和百日咳后;⑦结素阳性艾滋病感染者及艾滋病患儿。

化学预防一般用异烟肼10mg/(kg·d),总量不超过0.3g/d,疗程9个月最佳。

国外随机对照临床试验有效率在INH治疗6个月组为69%,而INH治疗12个月组为93%。2000年美国胸科学会修改了过去对潜伏结核感染的治疗方案,建议对HIV阴性者首选INH治疗9个月方案,因根据临床资料分析INH最大治疗效果在疗程9个月时已达到,再延长到12个月额外效果已微乎其微,但认为6个月方案也可提供一定保护。英国1998年报道联合应用INH和RFP3个月对小儿潜伏结核感染同样有效。2000年根据国际多中心研究认为对HIV阳性成人联合应用RFP和PZA 2个月和INH每日服12个月效果相同。对不能耐受INH或PZA的成人可用RFP 4个月方案。

3.短程化疗

短程化疗(表3)的效果取决于两个因素:①药物应对生长繁殖旺盛、代谢活跃的结核菌有早期杀菌作用,防止耐药发生。②药物应对间断繁殖、代谢缓慢的结核菌(持存菌)有灭菌作用,以防止复发。因此选药要包括:①杀菌药中的强有力药,如SM、INH及RFP。②灭菌药,如RFP、PZA及INH。③抑菌药不适于短程化疗,如EB、PAS、TB1。短程化疗的特点是疗效高、毒性小、费用少,且可防止耐药菌株发生。INH+RFP+PZA为最强大灭菌组合和高效组合。小儿结核病治疗应注意如下几点:①小儿急性血行播散时,最好选用能杀死生长繁殖迅速的细菌的药物如SM。②结核菌繁殖周期为14~22小时,所以采用1次/日疗法。WHO推荐方案中应用乙胺丁醇代替链霉素,由于乙胺丁醇对视力有副作用,所以应密切观察,并有知情同意。

4.耐药结核病的治疗

耐多药结核病(MDRTB)成为20世纪90年代后治疗的难点。MDR-TB指对INH和RFP二药耐药。确诊耐药结核病:从患儿中分离出表型或基因型耐药的结核杆菌。疑似耐药结核病:根据临床症状或结核病的表现和影像学表现,结合耐药的高危因素,比如传染源为确诊或疑似MDR-TB的患者或对一线药物治疗无效。无效反应的定义是治疗后结核病的症状仍存在或影像学恶化、体重增长不理想或体重下降。一般认为虽然每个患儿的发病时间过程不同,但如果治疗有效,所有患儿应到2个月时有改善。

儿童MDR-TB治疗应该至少应用四种药物,才可能有效。因为一线药物有效,很少有不良反应,所以应使用一线药物。有研究显示即使结核杆菌对异烟肼耐药,更大剂量的异烟肼(15或20mg/kg)能够克服,因此仍可应用,再加上一种二线静脉药物以及加入一种氟喹诺酮类药物,并联合乙硫异烟胺或者丙硫异烟胺。如果没有充分有效的药物治疗,可以加入对氨基水杨酸药物。在最近的成人研究中显示,氯苯吩嗪和利奈唑胺有效,可以应用。目前在儿童中利奈唑胺的应用也在增加,但是必须考虑其潜在的毒性。治疗持续时间取决于疾病的程度和耐药程度,以及药物在身体不同部位的吸收和治疗反应。对于有空洞或者病变范围广泛的耐药儿童患者,可使用异烟肼和利福平,治疗通常应用18个月,一般在最开始的4~6个月包含一种每天静脉使用的药物。关于儿童MDR-TB治疗的系统回顾认为静脉用药使用的越普遍,治疗效果就越好。世界卫生组织最近推荐成人使用静脉用药8个月,因为更长的持续治疗有更好的效果,较大儿童,有广泛病变时可考虑延长疗程。对于局限性病变、菌量少(如孤立的胸腔内或者胸腔外淋巴结累及)的患儿以及对二线药物敏感的患者,治疗12~15个月不等,短时间(如3~4个月)的静脉用药或者不应用静脉用药也可。如果菌株是超级耐药菌,需应用更多的药物,治疗至少持续24个月。一项单独的研究显示,仅对异烟肼耐药的儿童结核病患者使用三到四种药物治疗能取得好的疗效,指南建议使用利福平、吡嗪酰胺和乙胺丁醇治疗6~12个月。如果是广泛病变或者结核性脑膜炎(TBM),可以加用氟奎诺酮类或者其他类药物。

1.未自然感染者接种卡介苗(BCG)

卡介苗是一种毒力很低的牛型结核杆菌,接种后可使人体产生对结核菌的抵抗力及相当程度的免疫力,对结核病尤其是结核性脑膜炎的预防作用肯定,一直作为预防结核病的有效措施,至今全球广泛应用。卡介苗的保护效果各家报道不一。英国观察54329人15年,表明卡介苗的预防效果在第一个5年内可达到80%;在2年半至3年以后逐渐下降,在10~15年仍可达59%。近年Smith报告,WHO在几个国家进行对照研究显示对儿童结核病特别是结脑具有肯定的保护效果,保护力为52%~100%。我国北京、辽宁学者报道,对儿童结脑的保护力在80%左右。

卡介苗是一种安全的疫苗,但偶可见到异常反应和并发症。卡介苗接种后通过淋巴循环到达全身,所以接种部位淋巴结(常为腋下)有一定程度的组织反应,表现为轻度肿胀,一般直径不超过1cm,约1~2个月消退。

异常反应包括局部脓肿或溃疡大于6个月不愈和淋巴结的强反应。这些异常反应与下列因素有关:接种的菌苗活力较强(特别是残余毒力较大);制菌时菌块多;注入皮下;菌苗未摇匀;超量接种等。淋巴结肿大(超过1cm)可局部热敷,必要时加用抗结核药物。有脓疡时,用消毒注射器将脓液抽出,一般2~3次即愈。当脓疡有破溃趋势时,可行切开引流,手术切口较自然破溃破口整齐,引流通畅,愈合较快。脓疡破溃后,用20%PAS软膏或利福平粉剂涂敷。

并发症:全身卡介苗播散感染,个别儿童于接种后发生严重的播散性卡介苗病,治疗相当困难,严重者可死亡。国内外所报道因播散性卡介苗病死亡的患者中,大多数有先天性免疫缺陷病如先天性低丙种球蛋白血症、联合免疫缺陷病、慢性肉芽肿病及细胞免疫缺陷病等。北京儿童医院每年收治一些播散性卡介苗病患儿,这些患儿均于卡介苗接种后1~3个月出现左侧腋窝或锁骨下淋巴结肿大破溃,愈合慢,同时合并肺结核和或肝脾结核和或其他部位结核。淋巴结破溃液涂片或培养可见结核分枝杆菌。虽然一些患儿体液免疫、细胞免疫以及细胞吞噬功能检查未发现异常,但目前认识到抗结核免疫的机制复杂,其中免疫细胞涉及CD4+T细胞、CD8+T细胞、γT细胞以及δT细胞等,细胞因子涉及IFN-γ、TNF-α等,上述任何环节异常均可削弱抗结核免疫反应,导致播散性卡介苗病,已报道IFN-γ受体/IL-12通路缺陷时易发生播散性卡介苗病。北京儿童医院收治的播散性卡介苗病患儿中,有1例其母幼年接种卡介苗后也发生与患儿类似的表现(腋窝淋巴结肿大破溃,合并粟粒性肺结核以及左眼眶结核),由于眼眶结核,目前其母左眼已失明,最终诊断为IFN-γ受体缺陷。

对卡介苗接种的新认识和进展:

(1)卡介苗接种仍是目前控制结核病的有效措施之一。

(2)在感染危险高的国家和地区,卡介苗接种对防止儿童结核病的发生及减少结核病的死亡起很大作用。

(3)控制结核病的最有效的武器不是卡介苗接种而是发现并治愈痰涂阳性的肺结核患者。

(4)AIDS和HIV感染儿童的卡介苗接种:WHO目前推荐具有AIDS症状的儿童不能接种卡介苗;在结核病患病率高的国家受HIV感染而无症状者仍应接种;感染HIV母亲所生的婴儿,若表现正常也应接种。美国对HIV阳性的婴儿,不论有无HIV感染症状,不主张接种卡介苗。法国主张HIV阳性母亲所生的新生儿暂缓卡介苗接种,观察到12~15个月龄,若仅暂具有HIV抗体而未被感染,则可接种;若已感染,则不接种。

(5)卡介苗接种有待改进:卡介苗接种的保护力达不到100%,部分儿童虽接种卡介苗,但仍发生结核病。结核病在全球流行的现状仍十分严峻,我国目前仍属于WHO认定的全球22个结核多发国家之一,因此需要研究效果更好的疫苗。BCG接种后结核菌素阳性和结核自然感染后的阳性反应难以鉴别。因此许多研究工作者致力于寻求更好的疫苗:不仅能发挥确切的预防效果,又不混淆结核病和其他非结核分枝杆菌的皮肤试验结果,干扰结核病的诊断。近年来正在研制新的抗结核疫苗有DNA疫苗及亚单位疫苗,更好的抗结核疫苗有望在不久的将来会出现。

2.接触者观察和管理

与活动性肺结核成人有接触的儿童均是高危人群,应定期作检查和随访,必须进行结核菌素。对于5岁以下儿童,尤其是未接种卡介苗者,即使试验为阴性,无任何症状和X线检查异常,也应接受异烟肼预防性治疗3个月,之后再行结核菌素检查,如皮试仍为阴性,可停止治疗;如转阳,则按潜伏结核感染治疗,并需除外有无活动性结核病。

3.潜伏结核感染的治疗

已应用了几十年,是对已感染者应用抗结核药治疗,其目的为预防已感染者发病。

4.已发病者化疗

消灭传染源彻底治愈活动性肺结核患者,特别是痰涂片结核菌阳性的患者,是消灭传染源最好的方法。