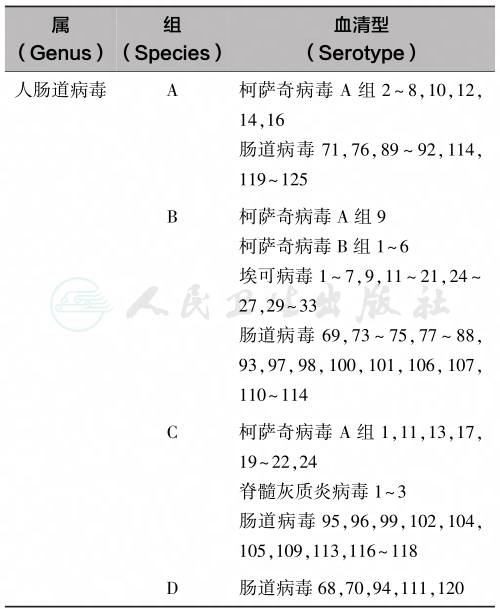

人肠道病毒(human enterovirus)属于RNA病毒类微小核糖核酸病毒科(Picornaviridae)的肠道病毒属(Enterovirus genus)。传统生物学分类根据人肠道病毒在人或灵长类动物细胞生长的能力、感染不同的动物种属以及不同的抗原性,将其分为脊髓灰质炎病毒(Poliovirus)、柯萨奇病毒(Coxsackie virus,CV)A组和B组、埃可病毒(Echovirus)以及1968年以来新发现的肠道病毒型。随着新型肠道病毒不断被发现,逐渐发现肠道病毒不同和相同血清型的临床表现具有多样性,而且传统的中和定型方法对多种病毒无法鉴定,近年来采用分子分型方法。目前根据人肠道病毒生物学及遗传特性将其分为4个组(species):A、B、C 和 D,目前包括 100多个血清型(表1)。基于遗传学的肠道病毒分类方法较传统的病毒分类法,能更精确地根据病毒的分子特点进行分类。肠道病毒感染广泛分布于世界各地,人群隐性无症状感染甚为普遍。肠道病毒通过粪-口途径和呼吸道传播,引起人类不同类型的疾病,临床表现复杂多样,大多属轻症,但重症引起无菌性脑膜炎、脑炎、弛缓性瘫痪性疾病、心肌炎,也可危及生命,成人和儿童均可发病,尤其多见于小儿。20世纪90年代后期由肠道病毒引起的手足口病在亚太地区相继暴发流行,2007年以后在我国连续大规模暴发流行,肠道病毒71(enterovirus 71,EV-A71)是导致流行和重症病例死亡的主要病原,成为继脊髓灰质炎病毒被消灭后最受关注的肠道病毒。 此外,近年来,肠道病毒68(enterovirus 68,EV-D68)所致重症呼吸道感染在美国、欧洲、非洲、东南亚等地区被报道而受到关注。脊髓灰质炎病毒感染已在上一章详述,本章只介绍非脊髓灰质炎的其他肠道病毒感染。

表1 人肠道病毒属及其分型

肠道病毒(enterovirus)具有许多共同特点:①属于小RNA病毒科(Picornavirid)肠道病毒科(Entervirus genus),由单股正链RNA构成,长度为7 000~8 000个碱基。根据RNA基因序列分析,同一组血清型的病毒壳体蛋白编码区RNA序列有70%以上同源性。②病毒颗粒形态、体积极小,为球形,直径20~30nm,有32个壳微粒形成的衣壳呈二十面体,立体对称,病毒颗粒裸露无包膜,具有四种壳体蛋白VP1、VP2、VP3和VP4,VP1~VP3位于病毒颗粒表面,VP4位于病毒颗粒内部。③肠道病毒耐酸(pH值3.5),对胃酸有抵抗力,对普通消毒剂如70%酒精、5%甲酚皂溶液等有抵抗作用;对氧化剂如1%过锰酸钾、1%过氧化氢和含氯消毒剂较敏感。此外对高温、干燥、紫外线等敏感,56℃30分钟可灭活病毒。有机物可保护病毒,病毒在粪便和污水中可存活数月。④肠道病毒在灵长类上皮样细胞中生长最好。常用的有猴肾、人胚肾、人胚肺、人羊膜和HeLa细胞等。病毒在胞质内复制,迅速引起细胞病变,致使细胞变圆、坏死、脱落。柯萨奇病毒对乳鼠有致病性,可通过接种乳鼠来分离该类病毒。⑤在人类肠道属暂居性,与偶然经过肠道的病毒以及始终寄生于肠道的细菌群不同。⑥病毒可侵犯人体不同器官,引起临床表现复杂多样,病情轻重悬殊,但以轻型、隐性为多。将柯萨奇病毒和埃可病毒及其他肠道病毒特性分述如下:

1.柯萨奇病毒(Coxsackie virus,CV)其最大特点为可使新生乳鼠致病,故以前一般都采用乳鼠接种分离柯萨奇病毒。并根据在乳鼠中引起的病理变化的不同,可将此病毒分为A、B两大组。A组24个型(其中23型已归入埃可9型),在乳鼠中可引起骨骼肌的广泛肌炎及坏死,常表现为弛缓性瘫痪,而不累及中枢神经系统;仅A组7型可引起灵长类动物神经系统病变。B组6个型,在乳鼠中引起局限性肌炎、脂肪组织坏死、脑脊髓炎,也可引起心肌炎和肝、胰的局灶性病变。乳鼠常出现全身震颤、痉挛及强直性瘫痪。A组病毒大多无致细胞病变作用,A9和A16能引起病变。A组某些型也可适应猴肾细胞。B组病毒则大都对猴肾、猴睾丸、人胚肾和某些传代细胞有致细胞病变作用。A组病毒某些型和B组病毒具有血凝性能。

2.埃可病毒(Echovirus)共34型,其中第10型特别大,直径60~100nm,且其性质也有别于其他埃可病毒,故已将其另列一类,称呼吸道肠道病毒或呼肠孤儿病毒(respiratory enteric orphan virus,reovirus)第Ⅰ型;埃可28型后来发现具有不耐酸的性质,区别于其他肠道病毒,现已划为鼻病毒1A类;埃可1型与8型抗原相同,目前统称为1型;埃可34型已认为是柯萨奇病毒A组24型的一个抗原变种;埃可22型和23型目前被重新分类在新的副埃可病毒属(Parachovirus genus)。 埃可病毒某些型(3、4、6、7、10、11、12、13、18、19、20、21、24、29、30、33型)具有凝集人类红细胞的性能。一般来讲,埃可病毒只对人类有感染性,对乳鼠和猴不致病,仅9型病毒经组织培养传代后可使乳鼠发生广泛性肌炎,似柯萨奇A组病毒。猴肾或人胚肾细胞对埃可病毒很敏感,常用来分离病毒,但埃可病毒不易引起HeLa细胞产生病变。

3.由于发现某些肠道病毒不能以传统分类法归入柯萨奇病毒或埃可病毒,1974年国际病毒命名委员会将它们按序数编号命名,即肠道病毒68、69、71型等。甲型肝炎病毒以往被分类为肠道病毒72型,目前被分类在独立的微小核糖核酸病毒属。

肠道病毒感染在世界上传播很广,可引起流行及散发病例,人群对肠道病毒普遍易感,发病主要见于儿童。血清型分布在不同地区存在差异,流行株随年份、季节和疾病而异。美国疾病预防控制中心收集1970-2005年美国各地检出的肠道病毒进行分析,发现前10位的肠道病毒血清型都属于肠道病毒B组,依次为埃可 9、11、30、柯萨奇 B5、埃可 6、柯萨奇 B2、柯萨奇A9、埃可4、柯萨奇 B4和埃可7,而柯萨奇 A16和EV-A71分别位居第16位和25位;2009-2013年以柯萨奇A6、埃可11、埃可 18、柯萨奇 A9、柯萨奇 B4、埃可 30等常见;2014-2016年以 EV-D68为主,占55.9%,其次为埃可30、柯萨奇 A6、埃可18、柯萨奇 B3等。2015-2017年欧盟国家10种主要的肠道病毒血清型为柯萨奇 A6、埃可 30、6、柯萨奇 B5、EV-A71、埃可 18、EV-D68、埃可 5、9、11;其中埃可 30、6、9、11、EVA71多引起神经系统症状,EV-D68主要引起呼吸道症状。日本2000-2008年肠道病毒无菌性脑膜炎的监测数据显示,最常见的10种肠道病毒血清型依次为埃可 13、30、柯萨奇 B5、埃可 11、6、18、9、柯萨奇 B3、EVA71、柯萨奇 B1。中国台湾疾病预防控制中心2000-2005年监测报告前15位的肠道病毒包括柯萨奇A2、4~6、10、16、24,柯萨奇 B3~5,埃可 6、9、11、30 和EV-A71,其中柯萨奇A16、EV-A71和柯萨奇A4位居前3位。中国大陆自2008年手足口病在全国暴发流行,常见的肠道病毒血清型主要是 EV-A71、柯萨奇A16、A6、A10 型。

肠道病毒发生流行的强度、波及范围和严重程度与人群易感性、地区、季节、年龄以及流行的血清型有关。如1956年埃可病毒9型流行,几乎席卷整个欧洲大陆,涉及数十万人,病情也较重,如1979-1980年埃可病毒11型流行,以及1969年全世界肠道病毒70型引起的急性出血性眼结膜炎。自1997年以后柯萨奇病毒A16和EV-A71引起的手足口病在亚太地区频繁暴发流行,肠道病毒71型的优势流行导致严重的中枢神经系统并发症并引起死亡。2010年9~10月我国局部地区发生结膜炎流行,大部分病例为托幼机构或在校儿童和工厂工人,病原监测证实柯萨奇病毒A24为致病原。1978年7月在云南省某农场发生一次由柯萨奇A9引起的急性心肌炎暴发流行,共有患者12人,均为成人,其中病原学确诊者7例,病情较重,死亡2例。肠道病毒亦可仅在某些地区或集体机构中发生规模较小的传播,如1991年6~9月在上海地区曾发生一次局部的埃可30型引起的儿童急性脑膜炎,临床表现较轻,全部康复,无死亡亦无后遗症。2015年我国河北地区发生由埃可18型引起的儿童病毒性脑炎/脑膜炎暴发流行。

1.传染源

有症状的患者及无症状或隐性感染者都是重要的传染源,尤以轻症和隐性感染者为传播病毒的主要传染源。北京于20世纪50~60年代曾进行过调查,发现小儿粪便中总分离率为19.2%,阳性小儿60%为3岁以下婴幼儿,3~5岁只占30%,6~7岁降为10%,而20岁以上成人全部阴性。山东2010年5~10月在手足口病流行期间调查了健康儿童粪便中肠道病毒携带率,检出率为23.2%。患者在发病早期即可从其粪便和上呼吸道分离出病毒,病程第1周阳性率达高峰,以后渐降,一般在呼吸道持续排出病毒(virus shedding)1~3周,在粪便持续排泄病毒可长达2~3个月。感染后持续排毒对于传播感染也具有重要意义。

2.传播途径

主要在人和人之间经粪-口传播,呼吸道分泌物也可引起接触传播。间接经手、衣物、玩具等传播不能忽视,尤其在集体儿童机构中,如肠道病毒引起的急性结膜炎泪中排病毒,经手和污染物传播。肠道病毒也可经胎盘自孕母传给胎儿引起胎儿宫内感染,新生儿分娩时暴露于母亲的具有感染性的分泌物和血液也可发生感染。

3.流行季节

温带地区一般多以夏秋季流行为多,也有发生于冬季者,热带地区则四季均可发病。

4.人群易感性

鉴于儿童的免疫易感性和不良卫生习惯,儿童最容易感染肠道病毒和副肠病毒。肠道病毒感染在孕妇和新生儿中非常常见。肠道病毒和副肠病毒在围产期也可传播,围产期传播的主要方式是通过分娩时接触母体血液和/或生殖器分泌物,以及分娩后的粪-口和呼吸道途径。

5.免疫力

感染后人体可产生具有型特异性的血液中和抗体及补体结合抗体(IgA、IgG、IgM),病后第1周即可出现,3~4周后达高峰,以后渐降,仅对同型病毒具有较持久的免疫力。血清保护性中和抗体可保护机体免于再次获得疾病,但是对无症状感染不具有保护性。孕母如患过肠道病毒感染,其抗体可由母体传至胎儿。被动免疫球蛋白和经胎盘获得的母亲抗体可有效防止肠道病毒疾病。原发感染后2~4周鼻腔和十二指肠产生分泌性IgA抗体,持续至少15年,在每一处黏膜部位IgA抗体的分泌取决于局部病毒复制。一旦再次暴露肠道病毒,分泌性IgA抗体可阻止和显著降低病毒复制。免疫妇女的初乳和乳汁也存在分泌性IgA抗体,母乳中的抗体可能干扰哺乳新生儿的病毒复制。单纯B淋巴细胞免疫缺陷综合征的个体可发展为持续性肠道病毒感染,提示体液免疫对于病毒清除是必要的。老鼠模型显示抑制T淋巴细胞功能对于肠道病毒感染的过程几乎没有影响,这可解释患有T淋巴细胞免疫缺陷或免疫抑制的个体并非是发生重症或持续性肠道病毒感染的危险人群。实验显示巨噬细胞功能对于病毒清除和感染恢复是非常重要的。

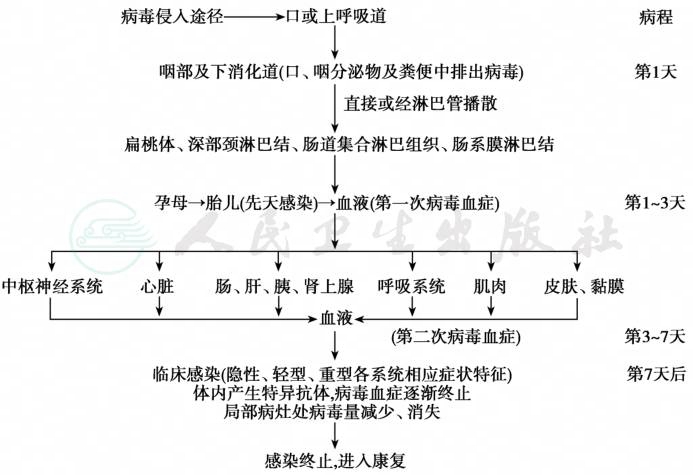

柯萨奇病毒和埃可病毒由呼吸道或口腔至消化道侵入局部黏膜,病毒与宿主细胞膜蛋白受体结合,数分钟内即完成插入,脱衣壳和释放RNA基因入宿主细胞质中,进行装配和复制。如发病机制图1所示,肠道病毒在上皮细胞,以及咽部或肠壁淋巴组织居留和增殖,可由此从口咽分泌物或粪便排出。病毒在黏膜下淋巴组织复制后发生初次病毒血症(primary viremia),早期病毒复制不引起胃肠道和淋巴网状组织的组织病理变化,病毒经淋巴通道扩散至远端淋巴结、肝、脾和骨髓并在这些器官进一步复制,导致持续性再次病毒血症(secondary viremia),病毒播散至靶器官如中枢神经系统、皮肤黏膜、心脏、肺、肝、胰、肌肉等,在该处增殖,引起各种病变,出现相应的临床表现。EV-A71可进入脑干,激活交感神经释放大量儿茶酚胺,导致神经源性肺水肿和/或休克。多数感染者在大量病毒血症未发生前感染自限,表现为无症状感染或暂时性症状。再次大量病毒血症时期就出现明显的临床症状,表现为发热、全身不适症状和脏器受累的特异症状,可伴有炎症反应。

图1 肠道病毒感染的发病机制图

某些宿主因素如在第一次小量病毒血症时有剧烈运动,过度疲劳、受寒、营养不良、妊娠、免疫力低下和B淋巴细胞免疫缺陷可加重疾病严重程度。原发感染后可获得持久稳定的型特异性免疫,不同型别的肠道病毒感染后不能提供交叉免疫保护,因此机体可重复感染。

死亡者均系重症患者,可因病毒侵犯部位的不同,见到不同脏器和组织的病理变化,如脑炎时脑部有局灶性细胞浸润,伴退行性变;侵犯心脏时可有间质性心肌炎,伴局灶性坏死、心包炎等;肝脏病变也以局灶性细胞浸润为主。

目前尚无有效的特异性抗病毒药物用于肠道病毒感染的治疗。应着重注意休息、护理、对症和支持治疗,积极防治并发症。各种临床类型的具体治疗可参阅相关章节。静脉注射丙种球蛋白(IVIG)治疗丙种球蛋白缺陷患者,部分患者的持续性肠道病毒感染可被抑制或清除。大剂量IVIG(2g/kg)治疗急性心肌炎可能有利于病情改善。我国台湾省回顾性病例对照研究显示,大剂量IVIG(1~2g/kg)治疗重症EVA71型感染在自主神经系统功能失调期尚未发生肺水肿时的患儿是有益的。

研制中的抗病毒药物较免疫治疗更具有临床应用前景,但是仍尚未进入临床应用。病毒衣壳抑制剂可以阻止病毒黏附和脱壳,从而抑制病毒复制。普利康那利(pleconaril)是一种病毒衣壳抑制剂,有广谱抗肠道病毒作用、良好的生物利用度和耐受性,已被用于治疗儿童和成年人脑膜炎,以及成年人鼻病毒和肠道病毒引起的上呼吸道感染的临床试验;病例报告显示该药治疗新生儿肠道病毒感染的有效性和安全性。美国开展一项普利康那利随机双盲对照研究评价其治疗新生儿肠道病毒脓毒症的效果和安全型,61例在生后15天内疑似肠道病毒感染(肝炎、凝血异常、心肌炎)的新生儿按照2∶1分为普利康那利治疗组和安慰剂对照组,口服7天,43例入选治疗组(其中31例确诊肠道病毒感染),18例入选安慰剂组(其中12例确诊肠道病毒感染);结果显示,治疗组中确诊肠道病毒感染病例的病毒(口咽、直肠、血清、尿液)转阴性更快,确诊肠道病毒感染病例在治疗组和安慰剂组的死亡率分别为23%和42%(P=0.26),所有接受普利康那利口服的新生儿在治疗1天后血药浓度超过IC 90,1例治疗组新生儿和3例安慰剂组新生儿发生治疗相关的不良事件;该研究初步显示普利康那利治疗新生儿肠道病毒感染具有潜在的效果和安全性,需要进一步评价。V-073(pocapavir)也是一种新近研制的衣壳蛋白抑制剂,已经被证明在体内、外均有抗肠道病毒的活性,临床上被评估为用于全球消除脊髓灰质炎的抗脊髓灰质炎病毒药物,且具有抗非脊髓灰质炎肠道病毒的活性。该药2014年也曾首次报道被用于治疗柯萨奇病毒B3型所致的1例早产儿严重肠道病毒感染(合并败血症、坏死性肝炎、凝血障碍综合征),最终该病例获得较好的疗效,且无明显药物不良反应。目前现有已获许可的其他类别的药物也被筛选出具有可能的抗肠道病毒活性,如氟西汀(fluoxetine)在体外被证明具有抗肠道病毒D68型活性,且被用于治疗肠道病毒D68型感染所致的急性弛缓性麻痹。此外,单克隆中和抗体的应用也在探索中。

总之,肠道病毒感染引起的疾病绝大多数具有自限性。暴发性心肌炎、重症脑炎及新生儿全身播散性感染可危及生命,重症脑炎、弛缓性瘫痪等中枢神经系统感染可残留永久后遗症。

加强饭前便后手卫生、不共用餐具、食物和饮品均有助于防止本病的流行传播。孕妇和免疫抑制人群避免接触感染者。目前已有脊髓灰质炎疫苗和EV-A71疫苗用于预防对儿童危害严重的脊髓灰质炎和EV-A71手足口病和中枢神经系统感染。流行期间患者至少应隔离至病愈,并对接触者进行检疫,有助于阻止流行的发展。