英文名称 :dyslipidemia

血脂异常(dyslipidemia)是威胁儿童青少年的主要健康问题之一,除了遗传基因所导致的原发性血脂异常以外,继发性于肥胖、代谢综合征等疾病及不良生活方式的血脂异常发病率在逐年增加。对血脂异常进行及早筛查与诊断,显得十分重要。膳食干预、增加体力活动等生活方式的改善是儿童青少年时期血脂异常的首选治疗措施,无效时考虑使用药物治疗,但要严格掌握年龄、疾病类型等适应证。

血脂异常主要指血浆总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)或甘油三酯(TG)水平升高以及高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平降低等。血脂异常的分类有多种方法,包括病因分类、表型分类、基因分类及临床分类等。根据病因可将血脂异常分为原发性和继发性两大类。原发性血脂异常主要是由遗传性基因异常和/或与环境因素相互作用所引起的,患病特点呈家族聚集性,有明显的遗传倾向且发病率低。继发性血脂异常是指继发于一些全身性疾病和不良生活方式,或应用一些药物引起的不良反应,是儿童青少年常见的脂代谢紊乱形式。

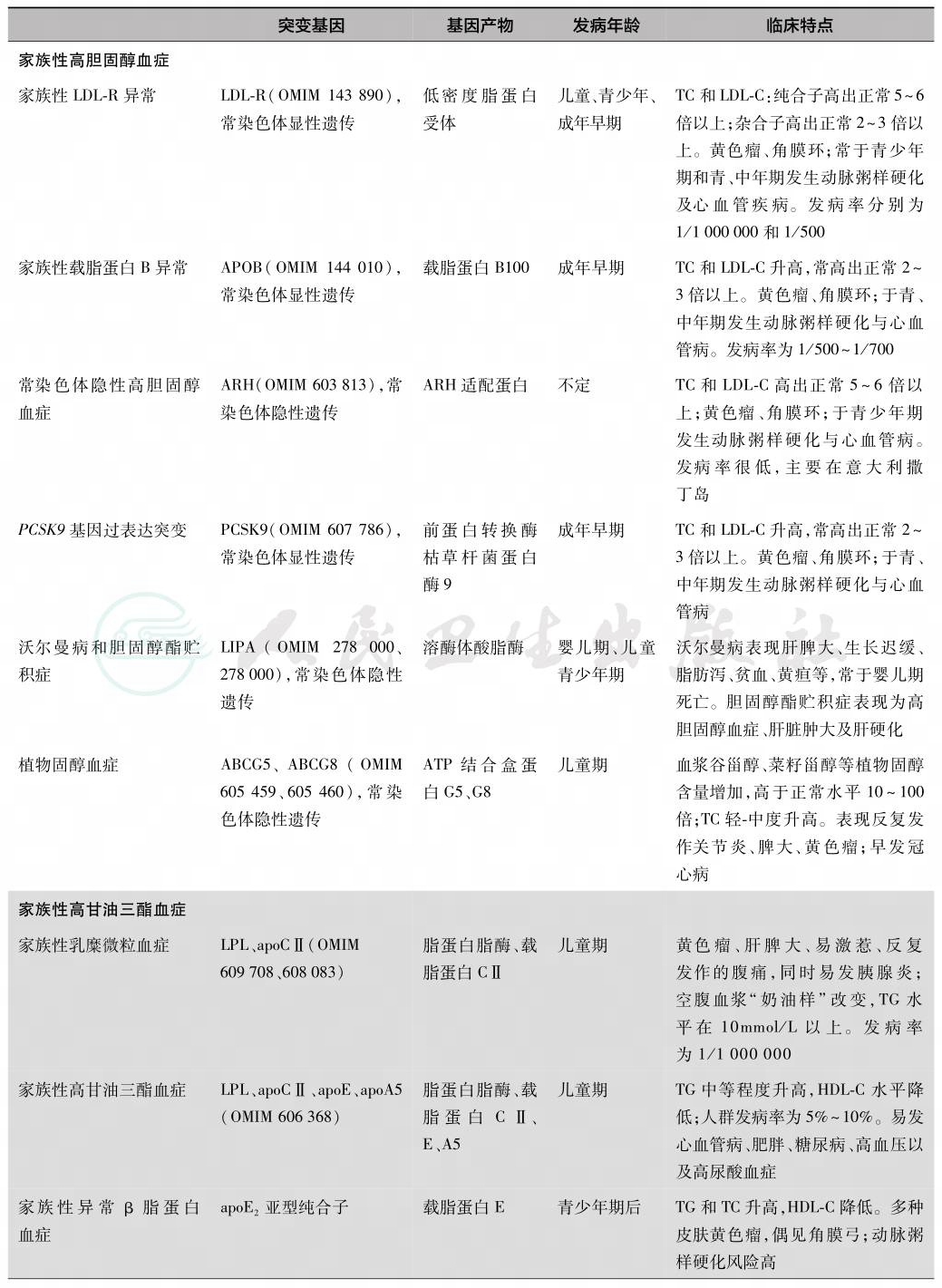

原发性血脂异常主要包括家族性高胆固醇血症(familial hypercholesterolaemia,FH)、家族性高甘油三酯血症(familial hypertriglyceridemia,FTG)等(表1)。家族性高胆固醇血症是一种因LDL-C代谢清除障碍而导致其在体内积聚并伴早发心血管疾病的常染色体显性遗传性疾病,其中LDL受体(LDL-R)基因缺陷者占85%~90%,其次是载脂蛋白B(apoB)、前蛋白转换酶枯草杆菌蛋白酶9(PCSK9)等基因异常。通常情况下,纯合型家族性高胆固醇血症的人群患病率在1∶160 000~1∶300 000,而杂合型家族性高胆固醇血症的患病率则为1∶200~1∶300。纯合型患者往往于20岁前出现严重的动脉粥样硬化,如不及时有效治疗则多于30岁前死亡;杂合型患者的心血管病风险增加,女性60岁时和男性50岁的风险较正常人分别高出30%和50%。

继发性血脂异常常发生于某些疾病(如肥胖、糖尿病、甲状腺功能减退症、肝脏和肾脏疾病等)和不良生活方式(膳食能量摄入增加、体力活动减少、吸烟、嗜酒等);另外,一些药物如糖皮质激素、β-受体阻断剂、抗HIV蛋白酶抑制剂等也可以导致机体脂代谢发生紊乱。

代谢综合征(metabolic syndrome)是由一组代谢紊乱综合征组成的一种疾病状态,主要包括肥胖、脂代谢紊乱、高血糖和高血压,其在肥胖儿童中的检出率为30%。代谢综合征主要的脂代谢异常特征是血浆HDLC降低,极低密度脂蛋白(VLDL)及小颗粒LDL增加,这些均是心血管病的高危因素。

目前,2型糖尿病在儿童青少年糖尿病中的比例由15年前的3%上升到了45%以上。这类患儿往往肥胖,并容易并发高血压、高脂血症、非酒精性肝脏疾患、代谢综合征等。研究表明,30%~40%的2型糖尿病青少年患儿在初诊时即存在明显的高脂血症,血浆TC、TG、LDL-C升高而HDL-C降低;1型糖尿病患儿伴发血脂异常的比例为10%~20%。遗憾的是,只有1%的糖尿病患儿进行了高脂血症的治疗。

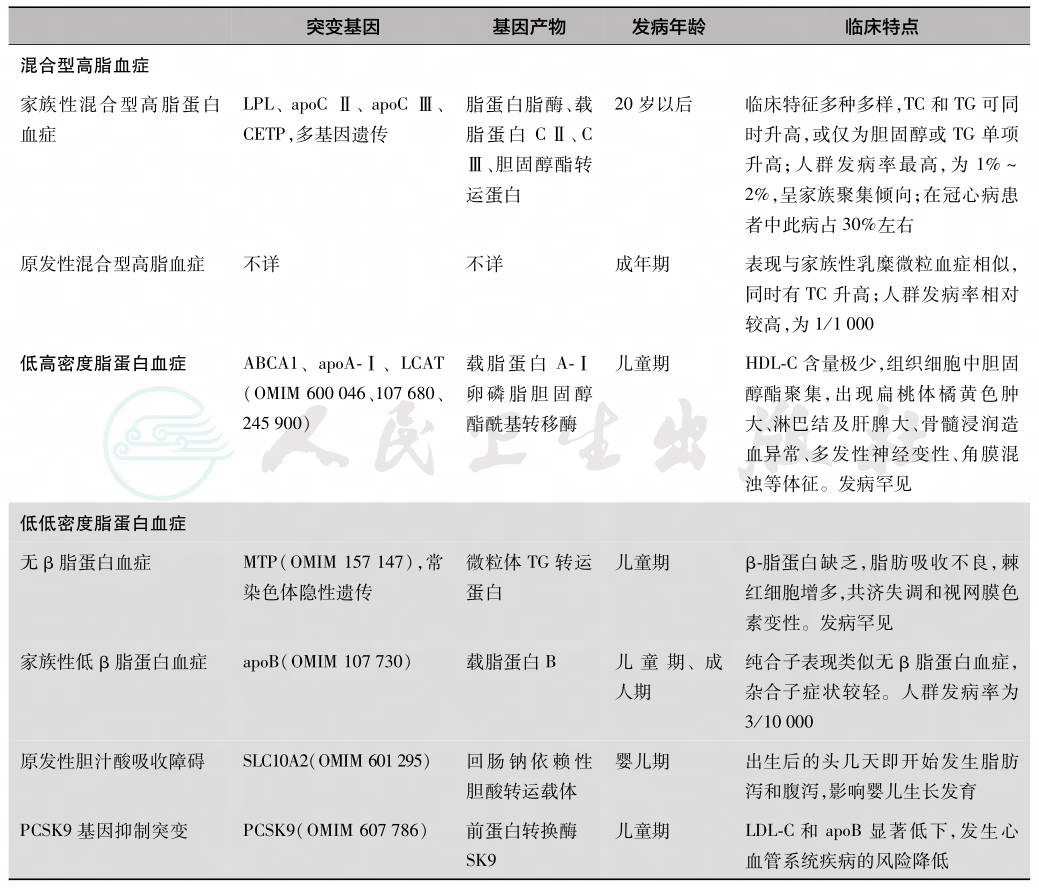

表1 原发性血脂异常分类

续表

肾病综合征是儿童时期最常见的肾脏疾病,脂代谢紊乱是其临床特征之一,主要表现为血浆TC、LDL-C、TG以及磷脂水平升高,HDL-C正常或降低;而持续性的这种高脂血症会使脂质在肾脏沉积,引发肾小球硬化。目前,关于高脂血症的发生机制尚不完全清楚,除了血浆胶体渗透压降低以及慢性炎症反应以外,HMG-CoA还原酶和胆固醇酯转运蛋白活性增强、卵磷脂胆固醇酰基转移酶(LCAT)活性降低导致肝细胞中VLDL和胆固醇代谢异常,而糖基磷脂酰肌醇高密度脂蛋白结合蛋白1(GPIHBP1)表达减少和血管生成素相关蛋白4(ANGPTL4)表达增加而抑制脂蛋白脂酶(LPL)活性,引起TG 升高。

1.膳食治疗

儿童青少年高胆固醇血症的治疗是基于1992年NCEP的建议原则,主要从所有儿童青少年群体及患高脂血症或存在高危因素的个体两个层面,采取措施降低机体胆固醇水平。基于整个人群,主要是改善所有儿童青少年的膳食和生活习惯。对于2岁以下的儿童,不应限制膳食脂肪摄入;对于2岁以上的儿童,日常膳食应遵照膳食指南,脂肪摄入量控制在总能量的30%以内,其中饱和脂肪控制在10%以内,反式脂肪控制在1%以内;胆固醇摄入量控制在300mg/d以内。对于1~2岁的孩子,如果超重或肥胖、或有肥胖、脂代谢紊乱及心血管病家族史,可以使用低脂奶喂养。

对于1岁以上高脂血症患儿或有高脂血症、心血管病、糖尿病等家族史的个体,首先应该采取心血管健康综合生活方式饮食1(cardiovascular health integrated lifestyle diet 1(CHILD-1)进行干预,总脂肪限制在25%~30%,其中饱和脂肪8%~10%、多不饱和脂肪10%、单不饱和脂肪10%~15%,避免反式脂肪摄入;胆固醇控制在300mg/d;限制含糖饮料的摄入;保证足量膳食纤维摄入(5岁以上,最大量14g/1 000kcal);每天至少1小时的中-高强度体力活动(5岁以上)。CHILD-1饮食干预3个月血浆TC和LDL-C水平继续升高,则采用CHILD-2饮食。实施更严格的膳食干预措施,将饱和脂肪摄入量限制在总能量的7%以内,胆固醇摄入量限制在200mg/d;同时增加体力活动。对于通过膳食干预和体育锻炼仍不能使血脂降到理想水平的,可考虑使用药物治疗。

对于高甘油三酯血症患儿,膳食脂肪摄入量应控制在总能量的30%以内,其中饱和脂肪供能低于7%;碳水化合物和蛋白质供能保持在55%~60%和15%~20%。对于严重患儿,特别是原发性高甘油三酯血症,应严格限制膳食脂肪摄入量,将脂肪摄入量控制在总能量的10%~15%。另外,应增加膳食n-3脂肪酸的摄入,同时也可应用鱼油n-3脂肪酸补充制剂。

2.药物治疗

在1992年美国NCEP建议的基础上,美国儿科学会和心脏病学会对儿童青少年高脂血症的药物治疗原则进行了修改。采用药物治疗的年龄定在8~10岁以后(处于TannerⅡ期以上),但对于严重高脂血症或伴有多种心血管病高危因素时,可适当放宽年龄限制。对于8岁以上的儿童青少年高胆固醇血症患者,经膳食干预治疗6~12个月后血浆LDL-C水平仍>4.91mmol/L(不伴心血管病高危因素)或LDL-C水平仍>4.14mmol/L(伴高血压、肥胖、家族性早发心脏病史)或LDL-C水平仍>3.37mmol/L(伴糖尿病),可考虑实施药物治疗。对于8岁以下儿童的高胆固醇血症,应以膳食治疗为主;只有在血浆LDL-C>12.93mmol/L时,如家族性高胆固醇血症纯合子状态下,才考虑给予药物治疗。

单纯膳食治疗只能使LDL-C水平降低10%~15%,因而对于家族性高胆固醇血症患儿,同时需要进行药物治疗以到达LDL-C水平降低30%~50%以上或降至3.36mmol/L以下的目标。对于合并糖尿病、肾脏疾病、先天性心脏病、胶原性心血管病等的患儿,应该采取更积极的措施以降低血浆LDL-C水平,如糖尿病患儿血浆LDL-C水平>3.36mmol/L时,即应考虑药物降脂治疗。

关于儿童青少年高甘油三酯血症的药物治疗,目前虽然无来自专业学会和组织的指南,但有学者提出了指导性建议。对于高甘油三酯血症患儿,只有在膳食治疗和体育锻炼无效或疗效差时,才考虑药物治疗。鉴于目前尚无足够的药物治疗儿童高甘油三酯血症的证据,故大多借鉴成人的治疗方案。对于血浆TG水平在1.5~5.0mmol/L的患儿,首先进行膳食治疗和体育锻炼6个月;如效果不佳则考虑使用鱼油n-3脂肪酸,如同时合并TC或LDL-C升高者可加用他汀类药物。对于血浆TG水平在5.0~10.0mmol/L的患儿,首先进行膳食治疗、体育锻炼和n-3脂肪酸治疗6个月;如效果不佳则加用贝特类药物,如同时合并TC或LDL-C升高者可加用他汀类药物。

(1)胆汁酸螯合剂:

胆汁酸螯合剂(bile acid sequestrants)主要有考来烯胺(cholestyramin,消胆胺)、考来替泊(colestipol,降胆宁)、考来维仑(colesevelam)等。其作用机制为与胆酸结合、抑制肠道对胆固醇重吸收,抑制肠肝循环,使肝内胆固醇减少,从而使肝脏LDL受体活性增加而去除血浆中LDL-C。因药物本身不能被肠道吸收,故其毒副作用较小,主要表现为胃肠道不适症状以及脂溶性维生素的缺乏,也可引起血浆TG升高。因此,长期应用此药时应补充维生素,合并TG水平升高时慎用。使用考来烯胺治疗儿童高胆固醇血症时,宜从小剂量(4g/d)开始,最大量16g/d。2009年考来维仑被美国FDA批准用于儿童青少年高胆固醇血症的治疗,这是唯一一个被批准的胆汁酸螯合剂类药物;具体适用对象为年龄在10~17岁患家族性高胆固醇血症男孩和月经初潮后女孩,剂量为3.75g/d;此药也可以与小剂量他汀类药物联合应用。

(2)他汀类:

他汀类(statins)药物为HMG-CoA还原酶抑制剂,包括瑞舒伐他汀(rosuvastatin)、阿伐他汀(atorvastatin)、辛伐他汀(simvastatin)、洛伐他汀(lovastatin)、普伐他汀(pravastatin)和氟伐他汀(fluvastatin)等;通常治疗的剂量为10~40mg/d。HMG-CoA还原酶是肝脏中胆固醇合成过程中的关键酶,他汀类药物通过抑制此酶的活性,减少肝细胞内胆固醇合成,进而上调LDL受体表达,进一步清除血浆LDL-C。通常情况下,此类药物可以使血浆胆固醇水平降低20%~50%。鉴于许多关于他汀类药物治疗儿童高胆固醇血症疗效及安全性的报道,美国FDA已批准了上述此类药物用于10岁及以上儿童青少年家族性高胆固醇血症治疗的一线药物,其中普伐他汀可应用于8岁及以上儿童。对于有早发冠心病家族史的患儿,可提前到10岁前(6~8岁)开始使用此类药物。他汀类药物的常见副作用有肝脏转氨酶和肌酸激酶升高、肌肉酸痛、横纹肌溶解以及潜在的致胎儿畸形作用。

(3)胆固醇吸收抑制剂:

依折麦布(ezetimibe)为新型的降胆固醇药物,主要作用于肠道抑制胆固醇吸收,但与胆汁酸螯合剂不同,此药可经肠肝循环被机体吸收。已证实此药可使血浆胆固醇水平降低20%,在成人往往与他汀类药物合用;目前已被FDA批准用于10岁以上的杂合型家族性高胆固醇血症患儿。用药剂量10g/d,其副作用主要局限于胃肠道不适。

(4)PCSK9抑制剂:

前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶Kexin-9(proprotein convertase subtilisin/kexin type-9,PCSK9)在人体肝、肠、肾、脑等组织中表达,其主要作用是结合并降解LDL-R,使其不能清除LDL-C。2015年PCSK9的两款抑制剂(即其单克隆IgG抗体)Evolocumab和Alirocumab已被欧洲和美国FDA批准用于成人;Evolocumab已被批准用于12岁及以上儿童纯合型家族性高胆固醇血症的治疗。

(5)贝特类:

贝特类(fibrates)药物主要有吉非罗齐(gemfibrozil)、苯扎贝特(bezafibrate)、非诺贝特(fenofibrate)等,适应证是高甘油三酯血症。研究发现,此类药物可使血浆TG水平降低50%,使HDL-C水平升高20%。其作用机制复杂,其中途径之一是对过氧化物酶增殖因子活化受体-α(PPARα)的调节,通过激活此转录因子的活性,促进LPL表达及脂肪水解,抑制apoB及VLDL的合成与分泌,进而降低血浆TG水平。此类药物副作用类似于他汀类药物,但程度相对较轻;目前尚未被FDA批准用于儿童。

(6)烟酸:

烟酸与烟酰胺可通过抑制肝脏VLDL的合成发挥对血浆LDL-C和TG的降低作用,同时还可升高HDL-C水平。然而,其较严重的副作用限制了其临床应用,主要的副作用包括皮肤潮红、发热、肝功能损害、高尿酸血症、糖耐量降低等。儿童使用年龄是10岁以上,100~250mg/d,分3次餐后服用;最大量不超过10mg/(kg·d)。目前尚未被FDA批准用于儿童。

3.其他治疗

对于家族性高胆固醇血症纯合子患儿以及血浆TG在10.0mmol/L以上的患儿(往往并发急性胰腺炎),应在上述药物治疗的基础上,给予血液透析、脂质清除(lipid apheresis)治疗。肝移植、基因治疗将是此类疾病潜在有待发展的治疗措施。