叶酸(folic acid)属于水溶性B族维生素,是一组由蝶酸与谷氨酸结合而成,化学名称为蝶酰谷氨酸(pteroylglutamic acid,PGA)的一类化合物的统称;其英文名除了folic acid以外,还有folate、folates和folacin;最早于1941年被Mitchell等人从菠菜中发现而命名。自然界中叶酸广泛存在于动物性和植物性食物中,如肉类、肝、肾酵母、蘑菇、新鲜蔬菜(菠菜、莴苣、芦笋)、豆类和水果中。由于叶酸与出生缺陷、心血管疾病等研究的逐步深入,它已成为极其重要的微量营养素。在临床上叶酸缺乏(folic acid deficiency)主要引起神经管畸形(neural tube defects,NTDs)及巨幼细胞贫血,在我国的西北、华北和西南地区农村尚不少见。近年来随着孕龄妇女叶酸的服用,全国围产期神经管缺陷发生率由1987年的27.4/万下降至2017年的1.5/万,降幅达94.5%,从围产期重点监测的23个出生缺陷病种的第1位下降至第12位;但预防工作仍需加强。

1.摄入不足

多见于孕前、孕期及哺乳期摄入富含叶酸食物较少的母亲,单纯母乳喂养未及时添加辅食的婴儿,严重挑食、偏食的小儿。也见于食物烹调加工不当,叶酸不耐热,经加热后约50%~90%被破坏。婴儿对叶酸的需要量(按单位体重)是成年人的10倍,但体内储存能力有限,因而如果婴儿摄入不足,则会在出生后几周内出现缺乏的症状。

2.需要量增加

本病多见于6~18个月的婴儿,生长发育迅速,对营养物质需要量相对增加;若未及时添加辅食或添加质和量不足,均易发生本病。患感染性疾病、肿瘤等慢性消耗性疾病、溶血性贫血、血液透析时对叶酸需要量增加。妊娠时尤其是最初3个月,叶酸需要量可增加5~10倍。

3.吸收障碍

患腹泻、短肠综合征等胃肠道疾病影响叶酸的吸收,患肝脏疾病影响叶酸的代谢,均可致叶酸缺乏或功能不能发挥。

4.维生素C缺乏

维生素C缺乏时,不能使叶酸转化为活性四氢叶酸。叶酸能代替维生素C参与酪氨酸代谢,当维生素C缺乏时,可引起机体对叶酸的需要量增加,造成叶酸不足。

5.锌缺乏

锌作为叶酸结合酶的辅助因子,对叶酸的吸收亦起重要作用。缺锌可降低结合酶的活性,并可减少结合酶的量而降低叶酸的吸收。

6.药物影响

一些抗惊厥药物(苯妥英钠)和抗代谢药物(甲氨蝶呤)可抑制叶酸的吸收;口服避孕药、氟尿嘧啶、阿糖胞苷、异烟肼、乙胺嘧啶、环丝氨酸等药物可影响叶酸的吸收和代谢。对乙酰氨基酚和阿司匹林可降低叶酸与血浆蛋白结合能力,从而使储备型叶酸减少而增加叶酸的排出量。广谱抗生素抑制了肠道细菌,减少叶酸合成。

7.遗传因素

MTHFR酶基因变异如多态性位点c.677C>T、c.1298A>C 等以及剪切突变c.1348+1C>A,使得酶活性不同程度的降低,影响叶酸代谢转化。多态性位点c.677C>T在西班牙人和中国北方人群中频率较高,决定了神经管畸形的高发病率。另外,一些先天遗传代谢疾病,如叶酸吸收障碍系小肠质子偶联叶酸转运体基因缺陷;婴儿脑叶酸缺乏系高亲和力自身抗体与大脑脉络丛膜上的叶酸受体结合,阻止其透过血脑屏障进入脑内。线粒体氧化磷酸化系统异常、丝氨酸缺乏、吡哆醇依赖性癫痫等先天代谢性疾病,也可引发叶酸代谢异常。

我国育龄妇女体内叶酸缺乏较普遍,原北京医科大学生殖中心于1991—1992年对河北等四省10个市 (县)1694名婚检妇女体内叶酸水平进行了检测,发现红细胞叶酸平均值为412nmol/L(181μg/L),<318nmol/L的红细胞叶酸总缺乏率为29.6%;北方妇女缺乏率高于南方妇女;农村妇女缺乏率高于城市;冬春季缺乏率高于夏、秋季。这一分布特点与我国神经管畸形发生的分布特点相吻合,即北方高于南方,农村高于城市,冬春季高于夏、秋季。

叶酸缺乏时引起的营养性巨幼红细胞性贫血以6月龄至2岁儿童多见,起病缓慢。叶酸缺乏首先影响细胞增殖速度较快的组织。叶酸缺乏第一期表现为血清叶酸降低;第二期表现为红细胞叶酸降低;第三期表现为DNA合成缺陷,体外脱氧尿嘧啶抑制试验阳性,粒细胞过多分裂;第四期表现为临床叶酸缺乏。我国3~12岁儿童总体血浆叶酸平均水平为7.62μg/L,男童水平 (7.51μg/L)显著低于女童 (7.75μg/L);总缺乏率为7.52%,男童 (8.42%)叶酸缺乏率显著高于女童 (6.57%)。

叶酸在食物中大多以与多个谷氨酸结合的形式存在,不易被小肠吸收;需要在小肠黏膜细胞分泌的γ-谷氨酸酰基水解酶的作用下,水解为单谷氨酸叶酸,才能被小肠黏膜吸收。然后,在NAPDH和维生素C的作用下,被还原成二氢叶酸与四氢叶酸;再经甲基化作用形成5-甲基四氢叶酸、亚甲基四氢叶酸等多种活性形式发挥作用,其中5-甲基四氢叶酸占80%,是血液和组织中的主要形式。这些还原型叶酸大部分被运往肝脏,重新转化成多谷氨酸结合形式而储存,其量占体内叶酸总量的50%左右。肝脏每日释放约0.1mg叶酸至血液,以维持血清叶酸水平。叶酸主要通过尿及胆汁排出体外,又经肾小管及小肠吸收,排出量极少;粪便排出量因肠道细菌可合成叶酸而难以确定。

叶酸为一种辅酶,为一碳单位的传递体,参与甲基的转移反应、氨基酸内在转换、嘌呤环和嘧啶的形成等,因而在细胞DNA、RNA合成以及表观遗传修饰、基因表达调控中起着重要作用。叶酸在代谢生成5-甲基四氢叶酸和5,10-二甲基四氢叶酸的过程与蛋氨酸循环紧密相关,代谢生成的甲基被转移给DNA用于其甲基化修饰。在叶酸代谢过程中,5,10-二甲基四氢叶酸还原酶(MTHFR)起着重要作用,其基因多态性决定着酶的活性,比如多态性位点C677T在人群中CC纯合型占50%,酶活性正常;CT杂合型和TT纯合型分别占40%和10%,酶活性不同程度的降低。这使得二甲基四氢叶酸向甲基四氢叶酸转化障碍,影响同型半胱氨酸的代谢,出现高半胱氨酸血症,同时影响RNA和DNA的合成,最终导致心血管疾病、肾功能不全、肿瘤、神经管畸形、唐氏综合征等疾病的易感性增加。另外,叶酸还参与血红蛋白及甲基化合物如肾上腺素、胆碱、肌酸等的合成。因此,叶酸对细胞分裂、增殖和组织生长有极重要的作用。

通常认为,叶酸缺乏经历4个阶段:第一期表现为血清叶酸低于 6.8nmol/L(3ng/ml),但红细胞叶酸储备仍大于 454nmol/L(200ng/ml),为早期负平衡;第二期红细胞叶酸继续被消耗,低于 363nmol/L(160ng/ml);第三期时出现DNA合成缺陷,体外脱氧尿嘧啶抑制试验阳性,粒细胞过多分裂;第四期即临床叶酸缺乏期,出现巨幼红细胞贫血等症状。

1.口服叶酸5~15mg/d;因维生素C可促进四氢叶酸转化,可加服维生素C 300mg/d。治疗1~2日后即可见食欲、精神改善;网织红细胞上升,至4~7日达高峰,于2~6周后恢复正常。血象恢复期宜加铁剂以弥补造血旺盛后铁不足。叶酸的疗程常需数月,即用至体内年老红细胞均被新生富含叶酸的红细胞替代为止。同时注意叶酸治疗前,应排除维生素B12缺乏。

2.严重患儿在治疗开始48小时,血钾可突然下降,加之心肌因慢性缺氧,可发生突然死亡。因此,严重巨幼细胞贫血患儿,治疗时应同时给钾;伴心功能不全者,应小剂量多次输血以满足慢性缺氧状态之需。输血点滴速度应慢。

3.对于在应用抗叶酸或抗癫痫药物,需要加大叶酸剂量,或肌内注射亚叶酸(folinic acid)(甲酰四氢叶酸)则可更有效地减少抗叶酸药物的副作用。

4.对于先天性脑叶酸缺乏、叶酸吸收障碍或MTHFR酶基因缺陷的患儿,可使用亚叶酸治疗,往往疗程长、剂量大。

5.去除病因及改善饮食是保障不再复发的重要措施。选择易消化富有蛋白质、叶酸的食物。

1.重视孕前、孕早期及乳母叶酸的供给

我国育龄妇女膳食叶酸摄入量平均266μg/d,如减去烹调损失估计摄入量不足200μg/d。妇女于孕前1个月至孕早期3个月内,每日增补400μg叶酸预防,可有效地降低我国出生缺陷高危人群中神经管畸形的发病率,可达85%;对于曾生育过神经管缺陷或服用抗癫痫药物的高危孕妇,口服4mg/d叶酸可预防神经管畸形再发。正常孕妇使用叶酸补充剂时,应避免长期过量服用带来的健康危害;有报道孕期过量叶酸补充(>1mg/d)可增加小于胎龄儿风险并对儿童认知发育产生不良影响。

2.合理喂养婴儿,按时添加辅食

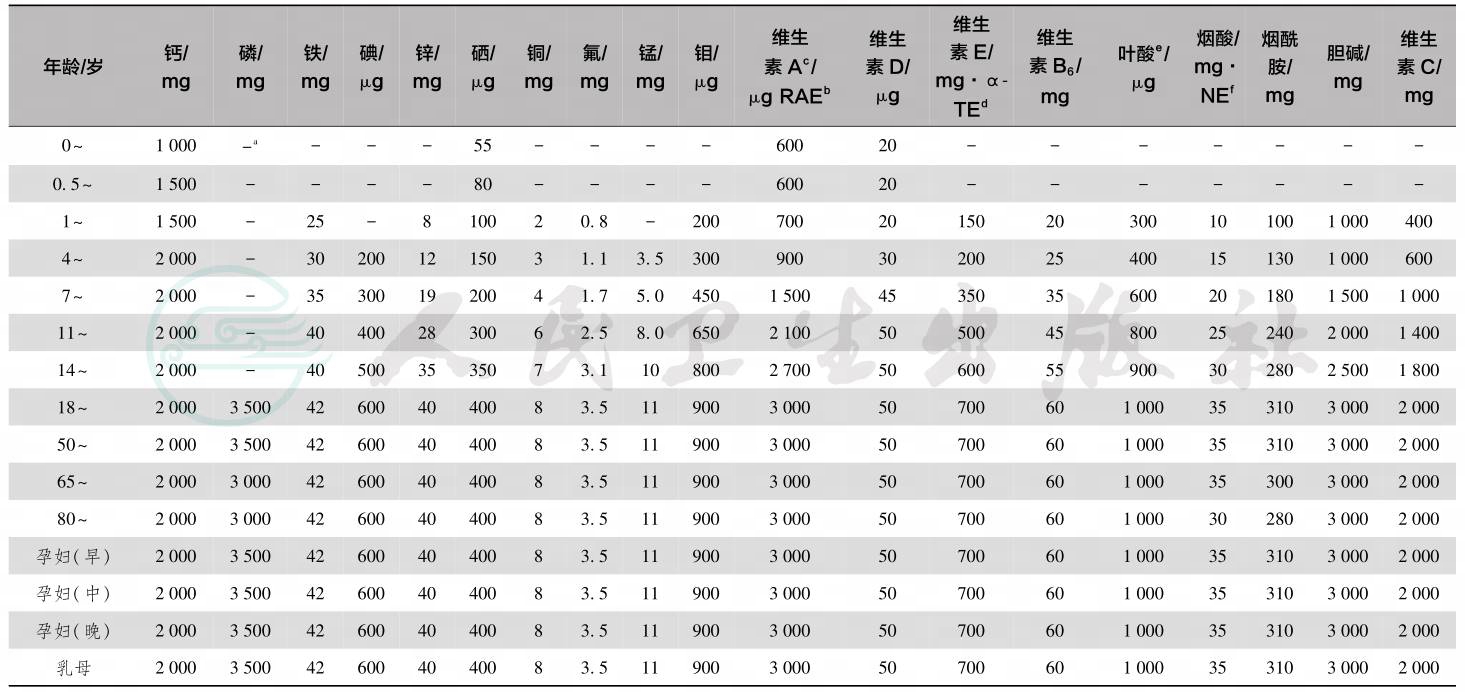

必须将喂养知识教给母亲认真贯彻,减少叶酸缺乏症发生。叶酸在不同年龄组别的参考摄入量见中国居民膳食营养素参考摄入量(第3章附2);其可耐受最高摄入量见表1。

表1 中国居民膳食营养素可耐受最高摄入量

注: a 未制定参考值者用“-”表示。有些营养素未制定可耐受最高摄入量,主要是因为研究资料不充分,并不表示过量摄入没有健康风险; b 视黄醇活性当量(RAE,μg)= 膳食或补充剂来源全反式视黄醇(μg)+1/2 补充剂纯品全反式β-胡萝卜素(μg)+1/12 膳食全反式β-胡萝卜素(μg)+1/24 其他膳食维生素A 原类胡萝卜素(μg); c 不包括来自膳食维生素A 原类胡萝卜素的RAE; d α-生育酚当量(α-TE):膳食中总α-TE(mg)=1×α-生育酚(mg)+0.5×β-生育酚(mg)+0.1×γ-生育酚(mg)+0.02×δ-生育酚(mg)+0.3×α-三烯生育酚(mg); e 指合成叶酸摄入量上限,不包括天然食物来源的叶酸; f 烟酸当量(NE,mg)= 烟酸(mg)+1/60 色氨酸(mg)。

3.早期诊治诱发病因

如婴儿腹泻、急性感染、营养不良等,可在治疗过程中适量加叶酸,恢复期注意合理营养。