英文名称 :beriberi

脚气病(beriberi)为机体长期缺乏维生素B1(又称硫胺素)(thiamine)而引起的全身性疾病,临床以神经系统、心血管系统和胃肠道症状为其特点,多见于以精白米为主食的地区。早在公元7世纪,我国医学家孙思邈就在其“千金方”中对脚气病做过描述,并指出常服谷皮煎汤可以防治。1630年荷兰内科医生Jacob Bontius在欧洲首次记录脚气病。到了19世纪末,在海军船员中脚气病的发病率较高,并发现在米饭中加入麸皮,副食中加入牛奶和肉类则疗效显著。1926年荷兰科学家Jansen和Donath首次从米糠中分离出了结晶形式的硫胺素,1936年Williams在美国新泽西人工合成了硫胺素,后来被命名为维生素B1。近年来,脚气病的发病率虽然有明显下降,但在全球范围内仍有发生。在一些中低收入国家和地区维生素B1缺乏仍是一个公共健康问题。国内本病已较少见,仅个别地区偶有发生。

1.摄入不足

单纯母乳喂养未加辅食,而乳母又缺乏维生素B1;肠道外营养的婴儿未补充维生素B1;婴儿辅喂煮沸的牛奶。米面类加工过精,米淘洗过多,习惯吃捞饭不吃米汤;蔬菜切碎后浸泡过久,不吃菜汤;或在食物中加碱烧煮等,使维生素B1大量丢失;以及长期挑食,偏食等均可导致缺乏。

2.需要量增加

生长发育迅速的小儿、孕母、碳水化合物摄食较多者或有感染发热时,对维生素B1需要量增加,如不补充,易导致缺乏。

3.吸收利用障碍

胃肠道及肝胆疾病如慢性消化紊乱、胃酸分泌减少、长期腹泻、肝炎、肝硬化等可引起维生素B1吸收障碍。常生吃鱼类及贝类者,因其含硫胺素酶可分解维生素B1。

4.疾病和药物影响

有报道在充血性心力衰竭的住院患者中,有13%~93%存在维生素B1缺乏;患败血症、外伤、肾衰竭使用利尿剂或透析的患者也大多存在维生素B1缺乏。

5.遗传因素

TPK1、SLC19A2、SLC19A3、SLC25A19等基因突变致使维生素B1焦磷酸化及其转运蛋白表达障碍,组织细胞维生素 B1 缺乏。

可见于多发性周围神经炎、节段性变性和髓鞘脱失,下肢常见的神经如坐骨神经最先受累。有施万(Schwann)细胞水肿,空泡变性甚至崩解。神经轴突亦发生肿胀变性,碎裂和萎缩。脑神经(第Ⅲ、Ⅵ对),迷走神经(喉返神经)也有变性。软脑膜充血,小动脉周围有针尖样出血。间脑、延髓附近有神经细胞消失,胶质细胞和血管内皮细胞增生。心脏扩张肥大,以右室更明显。显微镜下见心肌纤维细胞及间质水肿,重者细胞变性坏死。肺动脉,全身周围毛细血管和小动脉亦见扩张。胃肠道充血扩张,黏膜充血,滤泡肿胀,肠系膜淋巴结肿大。还可见组织水肿,多见于下肢;体腔浆液渗出,出现心包、胸腔和腹腔积液。受神经支配的肌肉萎缩,镜下可见肌纤维横纹消失、混浊肿胀和脂肪变性。此外,肝和肾脏有淤血和脂肪变性。

维生素B1常与其他B族维生素同存于食物中,属水溶性维生素,在体内以辅酶形式参与多种酶系统活动,尤其在碳水化合物氧化过程中起作用。维生素B1广泛存在于谷类、豆类、坚果、酵母、肝、肉、鱼等食物中,以谷类外胚层糠麸中最丰富,精制白米时损失多,碱性溶液中加热易分解而失去活性。维生素B1在肠道中吸收不完全,体内存储不多,易发生缺乏;其在成人体内含量约为30mg,主要分布于肌肉、脑、心脏、肝脏及肾脏,在人体内的半衰期9~18天,由肾脏排出。

维生素B1在小肠内主要依赖硫胺素转运蛋白1和2而被吸收,在肝、肾等组织转化为一磷酸硫胺素(thiamine monophosphate,TMP)、焦磷酸硫胺素(thiamine pyrophosphate,TPP)和三磷酸硫胺素(thiamine triphosphate,TTP),其中TPP占80%,是发挥作用的主要形式。TPP主要在线粒体、胞浆和过氧化物酶体中参与物质和能量代谢。通常,人体每1 000kcal的能量摄入,需要摄入0.5mg维生素B1。维生素B1缺乏时主要引起碳水化合物氧化、能量ATP产生障碍,导致血中丙酮酸和乳酸堆积,致使主要以葡萄糖供能的神经组织,心肌和骨骼肌损害,出现相应的症状。游离型维生素B1又能抑制胆碱酯酶对乙酰胆碱的水解作用,缺乏时使神经递质乙酰胆碱、谷氨酸、γ-氨基丁酸的量降低,从而引起神经传导障碍,脑细胞受损出现功能下降,神经纤维髓鞘发育不良。

血液中维生素B1总量的80%是以TPP的形式存在于红细胞中,因而常采用直接测定全血或红细胞中TPP含量以及间接测定红细胞转酮醇酶活性(ETKA),以判断维生素B1缺乏状态。

(1)全血或红细胞TPP含量测定:正常人70~180nmol/L,目前尚无明确诊断缺乏界值点;诊断维生素B1缺乏的可靠性有待商榷。

(2)红细胞ETKA测定:在提取的血液红细胞中加入饱和量的TPP,观察转酮醇酶活性变化,结果以活性系数表示,即加TPP后活性与基础活性的比值。活性系数≥1.15、≥1.25和≥1.40时分别提示中、高缺乏风险及缺乏。此法灵敏、可靠,常见于临床或临床症状出现之前,故有人称之为亚临床检查法。

(3)硫胺素负荷试验,尿中排出量减少。

(4)血中丙酮酸和乳酸增高;代谢性酸中毒。

(5)血及尿中乙醛酸(glycoxylate)的增高被推荐为本病的诊断性试验。

(6)脑CT出现双侧基底节对称性低密度影可作为脑型脚气病的辅助诊断。

轻症患儿口服维生素B110~30mg/d即可奏效;有胃肠吸收障碍者可肌内注射,10mg/d,连续5~7日。对哺乳期的乳母亦应给予维生素B1补充,10mg/次,每日2~3次。对于蛋白质-能量营养不良的患儿,为了避免再喂养综合征时的急性维生素B1缺乏,在给予能量支持治疗开始前至少30分钟,应静脉或口服补充10~30mg/d维生素B1,5~7日后减量至 5~10mg/d,持续1个月。对于成年人营养不良,给予营养支持前给予静脉滴注300mg维生素B1,以后给予200~300mg/d连用3日;然后减量至100mg/d连用2~4周。

对心型及脑型重症患儿,应尽快给予大剂量维生素B1治疗,肌内注射10~30mg/d,1~2周后改为口服10mg/d。对心型伴急性心功能衰竭时,须立即抢救,可静脉注射维生素B1,首剂50~100mg,视病情发展情况,每3~4小时用药1次,药量逐渐减半,心功能衰竭控制后改为肌内注射或口服,每次10mg,每日2~3次。静脉注射时需用静脉制剂,不用葡萄糖液稀释,以免血中丙酮酸增高加重病情,甚或引起心搏骤停。对呼吸困难及酸中毒表现者应同时吸氧及静脉滴注5%碳酸氢钠,少尿者可同时使用利尿剂。不宜使用山梗茶碱等呼吸兴奋剂以免增加机体耗氧量。对心力衰竭患者不宜使用洋地黄制剂。对韦尼克-科尔萨科夫综合征患者,可给予100~200mg/次,静脉滴注,每日2~3次,病情稳定后改为肌内注射或口服。由于肾上腺皮质激素可使血糖增高,乳酸和丙酮酸氧化受阻可致病情恶化,亦不宜使用。治疗B1缺乏病时应同时补充其他B族维生素。

对应用维生素B1无效的患儿,可选用优硫胺(丙硫胺)或呋喃硫胺,不被人体中所含的硫胺酶所破坏,口服吸收快,在组织和脑脊液中产生的维生素B1浓度较口服维生素B1高。

经上述治疗后,水肿、心力衰竭以及眼肌麻痹等危急症状可在12~24小时内消失,但周围神经病变和心肌损害则往往需数周至数月之后,方能逐渐恢复。因此,病情稳定后应继续服维生素B1维持量(1~5mg/d)。

保持均衡饮食,保证蛋、奶类及肉类等维生素B1丰富食物的适量摄入。婴儿4~6个月后应及时添加辅食。加强营养监测与宣教,积极开展婴幼儿、儿童、孕妇及乳母等易感人群的维生素B1监测,缺乏者及时补充;对于产米地区及以米为主食者,强调食品种类多样化及平衡膳食。加强粮食加工的卫生监督和指导,防止谷物碾磨中维生素B1的过多耗损;同时进行维生素B1食品强化。不同年龄段人群每日维生素B1参考摄入量见表1~表7;维生素B1的可耐受最高摄入量见表8。

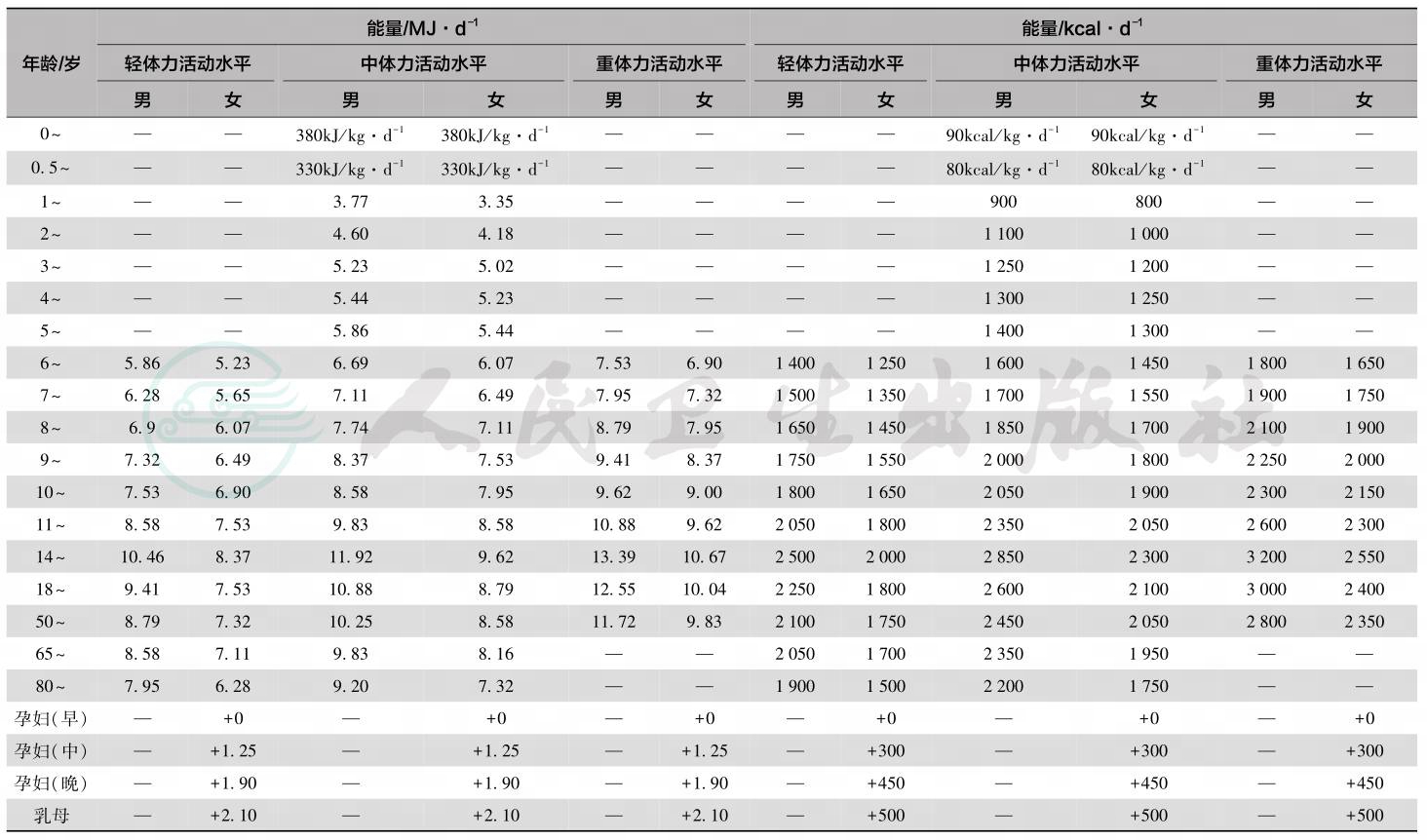

表1 中国居民膳食能量需要量

注:未制定参考值者用“-”表示;“+”表示在同龄人群参考值基础上额外增加量;1kcal=4.184kJ。

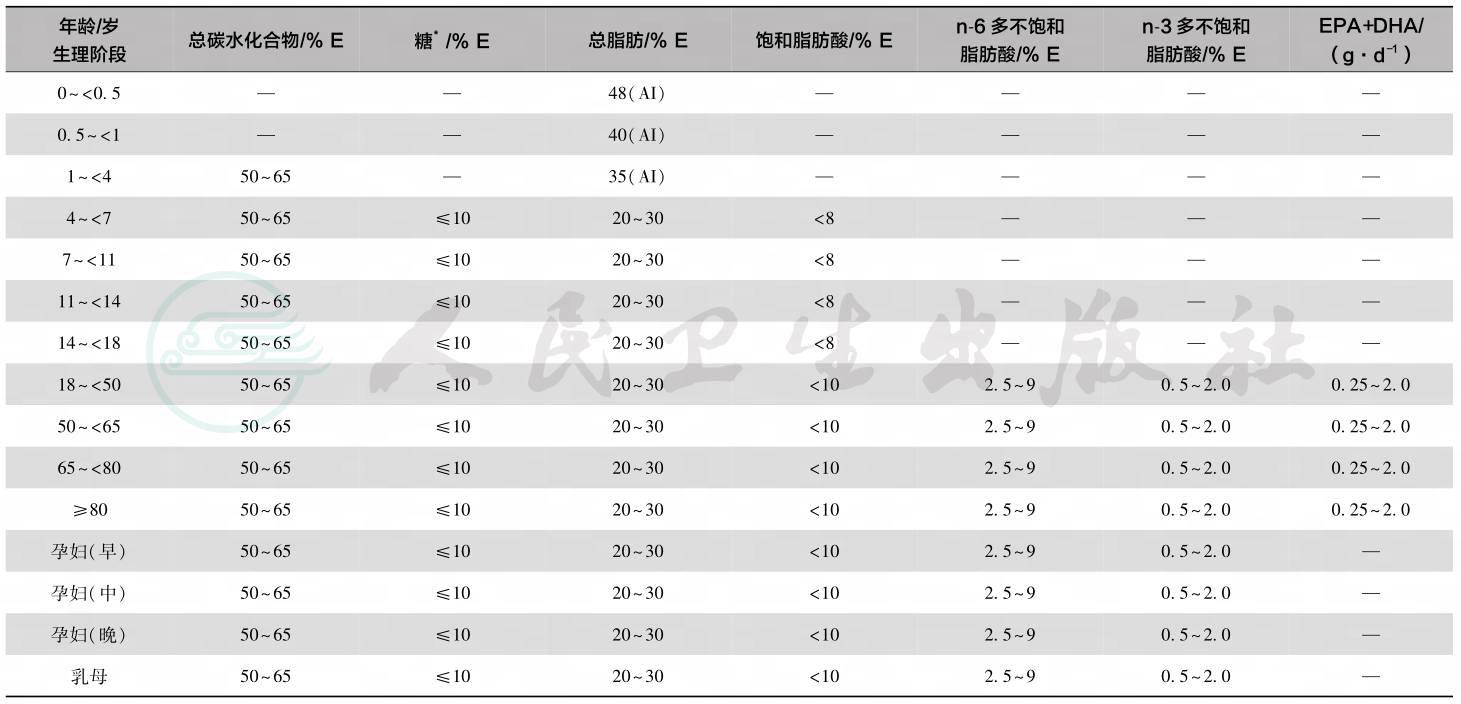

表2 中国居民膳食蛋白质、碳水化合物、脂肪和脂肪酸的参考摄入量

注:a 花生四烯酸;bDHA;未制定参考值者用“-”表示;E%为占能量的百分比。

表3 中国居民膳食宏量营养素的可接受范围(U-AMDR)

注:*外加的糖;未制定参考值者用“-”表示;E%为占能量的百分比。

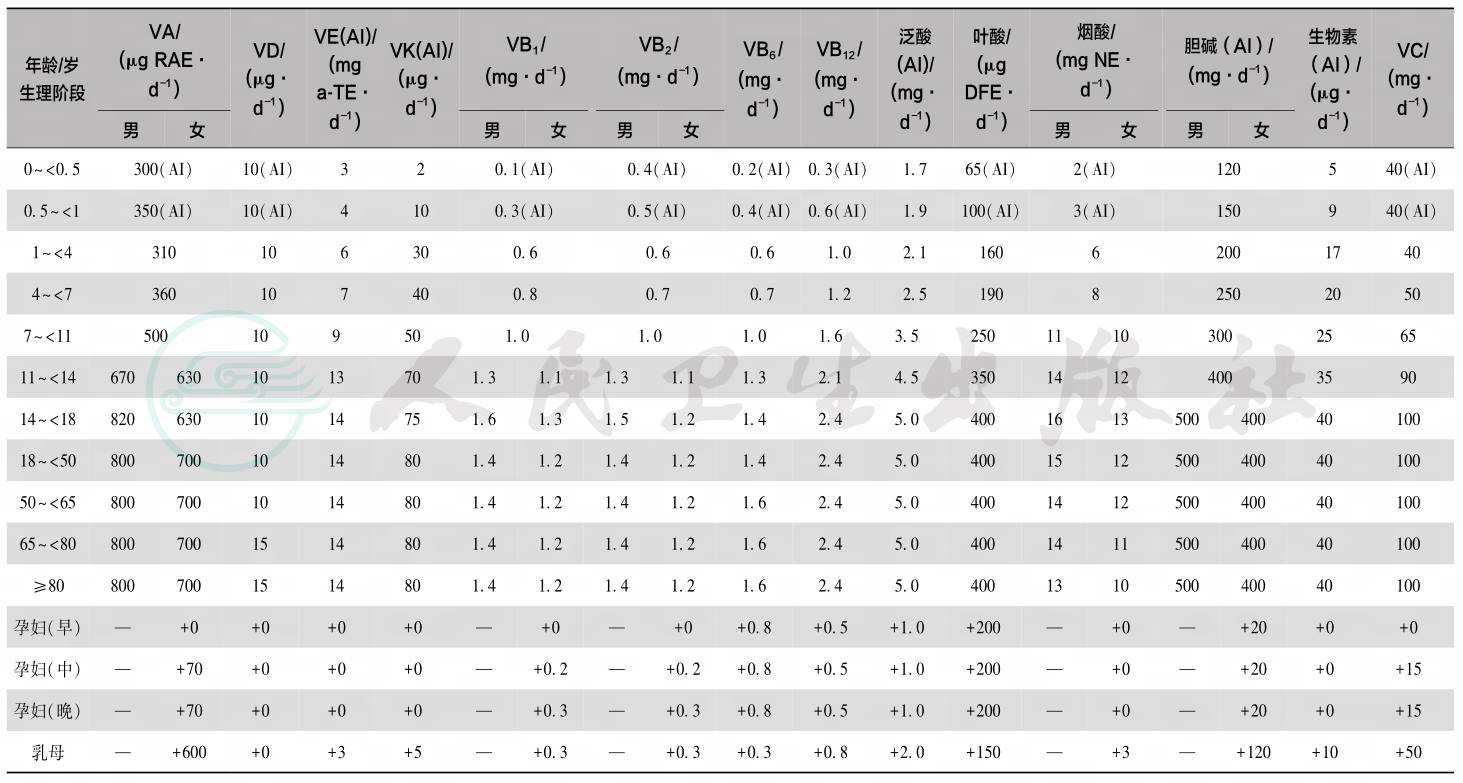

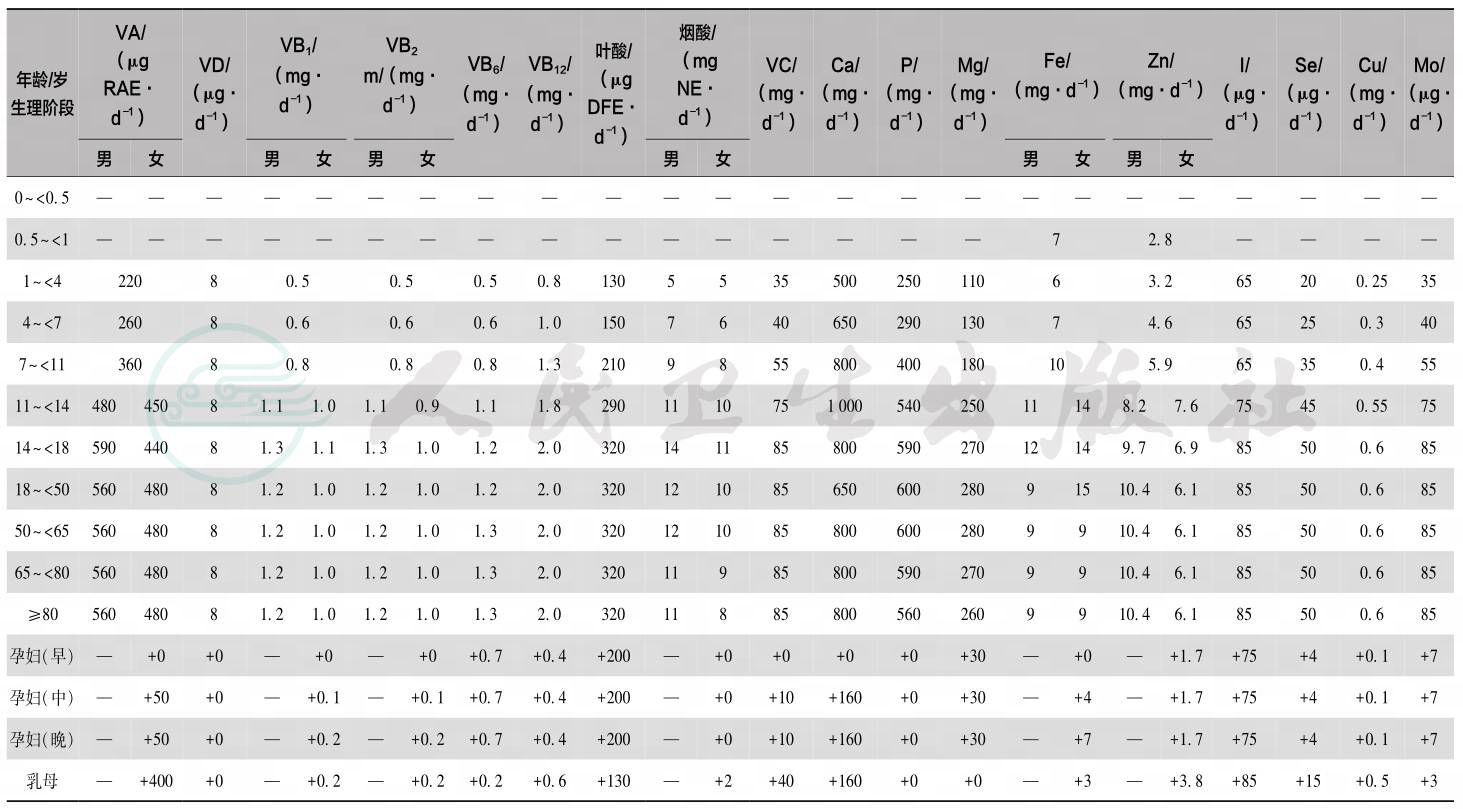

表4 中国居民膳食维生素的推荐摄入量或适宜摄入量

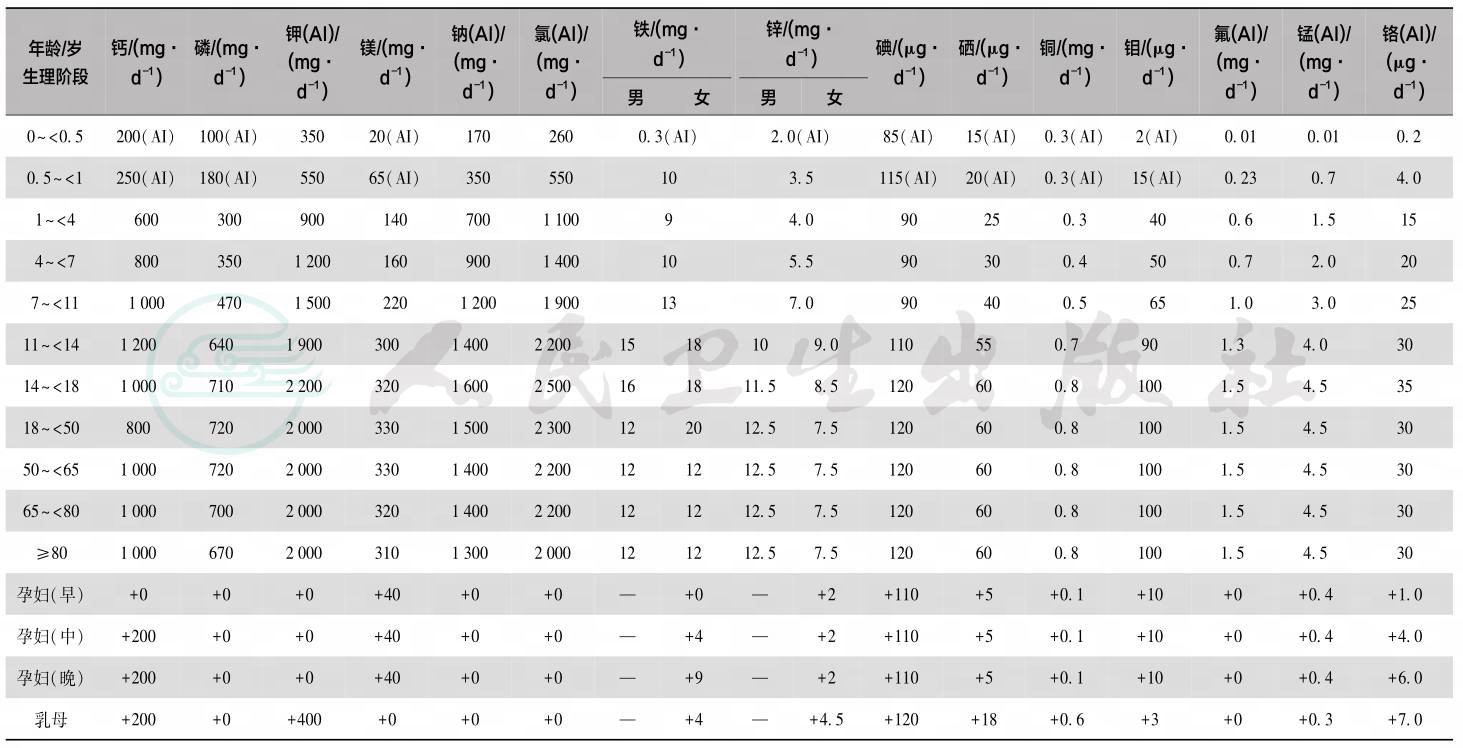

表5 中国居民膳食矿物质的推荐摄入量或适宜摄入量

注:未制定参考值者用“-”表示。

表6 中国居民膳食微量营养素平均需要量

注:未制定参考值者用“-”表示。

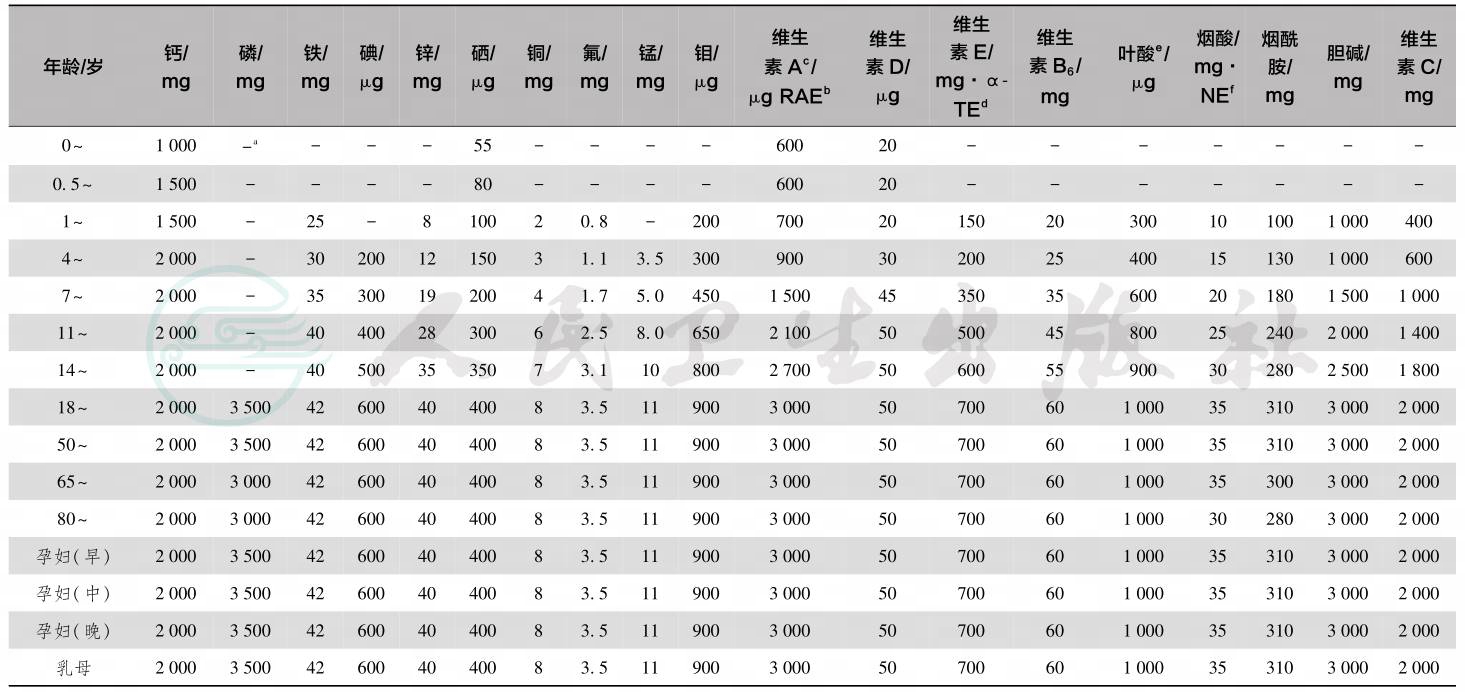

表7 中国居民膳食微量营养素的可耐受最高摄入量

注:未制定参考值者用“-”表示;有些营养素未制定可耐受摄入量,主要是因为研究资料不充分,并不表示过量摄入没有健康风险。

表8 中国居民膳食营养素可耐受最高摄入量

注:a 未制定参考值者用“-”表示。有些营养素未制定可耐受最高摄入量,主要是因为研究资料不充分,并不表示过量摄入没有健康风险;b 视黄醇活性当量(RAE,μg)=膳食或补充剂来源全反式视黄醇(μg)+1/2补充剂纯品全反式β-胡萝卜素(μg)+1/12膳食全反式β-胡萝卜素(μg)+1/24 其他膳食维生素A原类胡萝卜素(μg);c 不包括来自膳食维生素A原类胡萝卜素的RAE;d α-生育酚当量(α-TE):膳食中总α-TE(mg)=1×α-生育酚(mg)+0.5×β-生育酚(mg)+0.1×γ-生育酚(mg)+0.02×δ-生育酚(mg)+0.3×α-三烯生育酚(mg);e 指合成叶酸摄入量上限,不包括天然食物来源的叶酸;f 烟酸当量(NE,mg)=烟酸(mg)+1/60色氨酸(mg)。