英文名称 :White matter injury in premature infants

脑白质损伤是早产儿特有的脑损伤形式之一,最严重的结局是早产儿脑室旁白质软化(periventricular leucumalacia,PVL),会造成小儿神经系统后遗症,如脑瘫、视听功能异常、认知障碍等。近年来,我国早产儿、低出生体重儿、多胎儿的发生率、救治成功率明显升高,然而,远期不同程度的神经发育问题居高不降,脑白质损伤在其中占有重要位置,故日益受到重视。

19世纪中叶Parrot和Virchow等首先描述了早产儿脑白质损伤问题,20世纪60年代初,Rydberg即已总结了早产儿白质损伤的发病情况,发现分娩时发生循环异常的产妇所生早产儿脑白质病变较常见。以后人们逐渐认识到该病发生的显著规律性,几乎都发生在早产儿,特别是有呼吸循环障碍病史的早产儿,抢救成功若干天后,常规颅脑超声检查时发现脑室旁的白质软化灶。最早尸解报告的早产儿脑室旁白质软化的发生率仅20%,Shuman等(1980年)观察的82例出生体重900~2200g的早产儿中,发生PVL者高达88%,以后报告的发生率为25%~75%不等。

1.发育特点

如上所述,早产儿脑室旁白质损伤的基础原因是供应白质的血管结构与功能发育的不完善,以及构成神经轴突髓鞘上的少突胶质细胞对缺血的易感性。

2.疾病的影响

早产儿脑白质损伤的临床因素主要与可造成脑血流减少的疾病有关,如影响胎儿血液供应的一些孕产期高危因素,包括母亲妊娠高血压疾病,贫血,胎盘、脐带异常,宫内窘迫,胎-胎输血等;各种引起新生儿循环障碍的疾病,包括低血压、休克、心功能异常等,均可发生白质供血障碍而致损伤。文献总结了不同程度的早产儿脑白质病变的病因,48.44%的病例存在可能影响胎儿供血供氧的产科高危病史,85.94%新生儿早期患有严重疾病。实践中还发现Ⅲ~Ⅳ度脑室内出血伴脑室扩大对脑室旁白质有直接的威胁,难以纠正的低血糖也可造成白质病变。

3.感染与白质损伤

许多研究结果已显示,感染可导致白质损伤,而且这种损伤是更广泛、更严重的,原因是感染介导了白细胞、单核巨噬细胞、补体系统、细胞因子等涉及多种环节的免疫性炎症反应,使脑白质严重损害。文献有报告,许多菌血症的患儿,出现端脑白质脑炎,并培养出了革兰阴性杆菌,与母亲产前绒毛膜炎有密切的关系,这一现象,不仅仅局限于早产儿,足月儿也可发生,一些与感染相关的脑白质损害病例,轻者脑内影像学异常持续7~10天左右恢复正常,最严重者白质的最终结局是多灶性白质软化。

1.发病率

国外资料表明:早产儿脑室周围白质软化(periventricular leukomalacia,PVL)的发生率约为8%~26%,在应用呼吸机的早产儿中,其发生率可高达38%~60%。其发生率与胎龄呈反比,极低出生体重儿约50%发生脑白质损伤,国内尚无确切统计数据。

2.发病的高危因素

(1)早产

这是本病最大的高危因素,也是发病的基础。临床上绝大多数脑白质损伤发生在早产儿,尤其是极不成熟的早产儿,因为早产儿支配脑白质的血管分支发育尚未完善,脑血流调节功能较薄弱,且脑白质区的少突胶质细胞发育尚不成熟,易遭受兴奋性毒性氨基酸以及过氧化损伤。

(2)围产期缺氧缺血

包括母亲、胎儿、脐带胎盘等各方面原因,如妊娠高血压综合征、胎儿宫内窘迫、脐带绕颈、胎盘早剥、产时窒息,也可由生后严重心肺疾病所致,如肺透明膜病、呼吸暂停、先天性心脏病等。

(3)围产期感染

孕期宫内感染或早产儿败血症可触发胎儿或新生儿发生全身炎症反应综合征导致脑白质受损。流行病学资料证实宫内感染者发生脑白质损伤的危险性增加2.6倍。

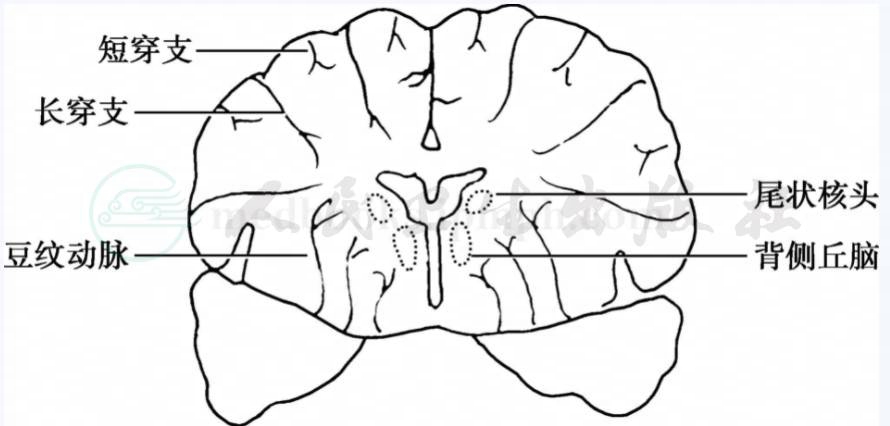

1.血管发育特点

病理学及血管造影技术最早揭示了白质损伤的主要病因,是局部缺血引起的脑组织坏死,与早产儿脑血管的发育特点有直接的关系。从大脑前、中、后动脉发出的长穿支在孕24~28周出现,延伸到脑室的边缘,保证脑室周围深部白质的供血。妊娠32~40周,是短穿支发育最活跃的时期,满足皮层下白质的血液供应。长穿支与短穿支间的吻合支在孕32周后才开始逐渐形成,由此可知,早产儿生后的一段时间内,供应白质血液的小动脉在组织解剖结构上并未完全发育成熟(图1)。在功能上维持“压力被动性血流”的特点,血管调节能力差,脑血流极易受瞬间全身血流动力学变化的影响,在患有各种严重疾病并接受机械通气等特殊治疗的早产儿,更易出现脑供血障碍,尤其脑室旁白质,处于脑内动脉供血的最末端,缺血性损伤由此而发生。

图1 白质的血液供应

2.少突胶质细胞前体对缺血的易感性

早产儿发生白质损伤的另一重要原因,是发育中的少突胶质细胞前体易感性较强。少突胶质细胞是组成神经纤维轴突上髓鞘的重要成分,发育中的脑有其明显的代谢特点,在神经轴突髓鞘化前期及形成过程中,分化中的胶质细胞前体对能量的需求很高,对谷氨酸、自由基毒性的敏感性很高,故当缺血发生时这些有害物浓度增加,会导致白质不同程度的损害,甚至形成软化灶。

在缺血后6~12小时,显微镜下可见神经元的凝固坏死,轴突水肿。继早期神经轴突水肿之后,是构成轴突髓鞘的少突胶质细胞不同程度坏死,丢失,于是轴突发生断裂,软化灶形成。脑室旁白质软化主要发生在长穿支动脉的终末供血部位,即侧脑室前角和中央部的周围白质和侧脑室后角三角区周围白质及侧脑室下角的周围白质。因软化灶主要分布于侧脑室的周围,早产儿脑室旁白质软化(PVL)由此冠名。软化灶大小不等,形态不规则,可以单灶形式存在,也可多灶形成密集的小囊腔。脑室旁白质软化发生后,即有小胶质细胞填充病变部位。弥散性白质损伤,从病变早期即伴有小胶质细胞、星形胶质细胞及少突胶质细胞的增生,较少发生液化,而是脑白质整体容积的缩小,脑室扩大。病变更广泛时累及灰质。

因脑白质损伤的早期临床表现轻微或缺乏特异性,诊断主要依赖影像学检查。

1.头颅B超

超声以其便捷、无创、可床旁动态检测、相对廉价的优势,成为脑白质损伤早期诊断的首选诊断方法。对所有早产儿均应在生后1周内常规行床边头颅B超检查,以早期发现PVL。典型PVL病程在B超下可分为四期:①回声增强期:多在生后1周左右,表现为脑室周围回声增强。②相对正常期:为生后1~3周内,此期B超常无明显异常。③囊腔形成期:常在生后2周左右出现,表现为在原回声增强区呈现囊腔样低回声或无回声区,发生率约15%。病变程度与囊腔大小及分布有关,偶可见宫内或生后早期即发生囊性变。④囊腔消失期:2~3个月后,小囊腔可消失(反应性星形胶质细胞及血管内皮增生),由于脑室周围白质容量减少,侧脑室呈轻度增大。但头颅B超对弥漫性脑白质病变无法诊断。

2.头颅CT

对PVL早期诊断敏感性和特异性不高,在早期水肿阶段表现为在脑室周围呈明显双侧对称性低密度区,以侧脑室前角上外侧最为多见;在晚期PVL,典型的CT表现为:①半卵圆中心的明显低密度影;②脑室周围白质的低密度点;③侧脑室扩大伴脑室壁边缘不规则(脑室周围白质丢失所致)。

3.头颅MRI

常规MRI在T1加权相上表现为高信号,强度与颅骨相当;在T2加权相上表现为低信号(反映白质丢失、容量减少),如伴有出血可表现为高信号,但总体上对局部早期病变的显示特异性较差。MRI对晚期PVL诊断有较大价值,常表现为双侧脑室周围T1加权相低信号、T2加权相高信号、白质容量减少、侧脑室扩大、脑室壁不规则、髓鞘形成延迟等。

弥散加权成像(diffusion‐weighted imaging,DWI)技术能及时反映细胞内水分子的运动状态。当受累的脑组织发生细胞内水肿时,该区域的水分子即出现弥散受限、ADC值(表观弥散系数,apparent diffusion coefficient)下降,DWI示受累脑组织呈明显高信号,而ADC图上呈现低信号。DWI适用于急性期检查,表现为深层脑白质点片状异常高信号,能持续数天。在WMD早期诊断方面,DWI比常规MRI更具优势,尤其是对脑底部病变,且能定量地描述皮质脊髓束损伤,但对晚期病变诊断能力不佳。

对于早产儿脑白质损伤,是难以完全避免的,因该病的发生与早产儿自身脑血管发育及局部代谢特点有关,重在预防。首先是对该病有明确的概念,产科尽可能地减少早产,及时处理母亲孕期的合并症。对必不可免出生的早产儿,应及时正确地诊治所患疾病,尽力避免、减少有可能引发脑血流动力学改变的疾病。

在探讨早产儿脑白质损伤的治疗方法时,有人观察了吲哚美辛预防治疗孕24~27周的早产儿动脉导管未闭(PDA)对脑白质损伤的减轻效果,发现早产儿PDA伴有血流动力学改变时,中重度脑白质损伤发生率高达44%。理论上认为,吲哚美辛不但改变了脑血流,而且增宽了脑血管自主调节的范围,并有促进脑血管基膜成熟的作用,但目前尚无肯定的临床应用资料证据。

1.白质损伤早期的治疗

常规的床边颅脑超声检查,对及时发现白质早期损伤至关重要,因此时病变处于水肿阶段,努力去除病因,维持内环境稳定,改善全身循环状况,保证脑的血液供应,对逆转白质的损伤性水肿是十分重要的。神经营养药物的应用效果尚待大样本的临床药物试验予以证实。另外,一些体内外的研究也从多种机制参与脑白质损伤角度探讨一些新的对抗自由基、兴奋性氨基酸等药物制剂的作用,并发现白细胞介素-10(IL-10)有益于改善炎症性白质损害,但这些尚处于临床前研究阶段。

2.白质损伤的后期治疗

当PVL形成,病变难以逆转。对白质损伤的小儿,应纳入随访对象,及时发现智力运动、视听感官功能发育过程中存在的问题,予以个体化的后期治疗,包括不同月龄促进小儿智能发育一系列干预性措施,物理康复、视听功能训练等。这些小儿经合理的治疗,会在功能上得到一定程度的恢复。