一、出生前管理

常用药物为糖皮质激素,推荐用于胎龄小于35周有先兆早产的孕妇,其主要作用为促进肺成熟,增加表面活性物质的产生,促进肺泡及毛细血管的发育,降低RDS严重性及对机械通气的需求,因而是ELBWI呼吸支持的重要环节。

二、分娩室的呼吸支持

(一)氧气及复苏

血氧饱和度监测为分娩室呼吸支持方式提供了客观依据,胎儿宫内血氧饱和度为30%~40%,应避免生后短期内血氧迅速升高。Dawson等建议ELBWI复苏时应以空气开始,5分钟内缓慢使血氧饱和度升至90%,故分娩室内应有空气、氧气混合气体用于复苏。

(二)气管插管

气管插管指征,O’Donnell及Sweet等提出胎龄小于27周的早产儿应尽早经气管插管给表面活性物质(详见下面表面活性物质及应用)。

三、无创性呼吸支持

CPAP是一种创伤性极小的呼吸支持模式,用于心率正常,FRC及自主呼吸建立缓慢、有自主呼吸的新生儿,CPAP参数设定应结合病情,一般PEEP4~6cmH2O,维持PaCO2 45~65mmHg,PaO2 50~70mmHg。但如PaCO2持续高于60mmHg,应为机械通气指征,因为高碳酸血症可影响脑血流而发生早产儿脑室内出血。

四、表面活性物质治疗

欧洲RDS管理指南建议:

1.有RDS高危因素的早产儿,给予表面活性物质可降低死亡率及气漏发生;

2.胎龄小于27周者,生后15分钟内应预防性应用表面活性物质,预防性应用还可用于胎龄26~30周需在分娩室气管插管者或母亲产前未接受糖皮质激素治疗者;

3.早期提供表面活性物质用于明确诊断RDS的新生儿;

4.对于进行性加重的RDS,需持续吸氧、机械通气或CPAP通气压力6cmH2O,吸入氧浓度50%以上,可考虑第二次或第三次应用表面活性物质;

5.CPAP下需机械通气者,第二次应用表面活性物质;

6.在降低气漏及病死率方面,天然表面活性物质优于合成表面活性物质;

7.只要新生儿稳定,应尽早拔管,改为CPAP通气,缩短机械通气时间。

五、机械通气(MV)策略

(一)传统机械通气

正压通气常选择同步通气(SIMV)方式,主要应用参数如下:

1.潮气量及吸气压

理想的潮气量常选择4~6ml/kg。一般情况下,RDS早产儿PIP初调为18~20cmH2O,潮气量可达4~6ml/kg,而用于ELBWI的PIP不应超过20cmH2O。

2.呼气末压及吸气时间

RDS时PEEP应4~6cmH2O,但当有左向右分流,动脉压低,肺顺应性低,PaCO2增高或出生体重低于1000g时,PEEP应小于4cmH2O。吸气时间过长可致气胸,应以0.3~0.4秒为宜。

3.氧气提供

监测血氧饱和度及动脉血气。RDS早期血氧饱和度应在87%~92%,动脉血氧分压40~60mmHg。而ELBWI理想的血氧分压是50~70mmHg,SaO2为90%~94%。

4.允许性高碳酸血症

目前可接受的PaCO2水平是45~65mmHg,pH>7.20。

(二)高频通气

高频通气的通气模式是用微小潮气量,以呼吸频率300~900次/分维持平均气道压稳定,使肺泡暴露于压力差极小的范围,降低了肺泡扩张或萎陷的危险,常用于传统通气模式下PaCO2持续增高或严重呼吸衰竭,可改善氧合,有效降低PaCO2。它用较小潮气量,高频率降低肺泡张力,减少肺损伤危险。

(一)正常血压范围

目前应用较普遍的早产儿正常血压定义为:早产儿生后第1天的MAP应高于其孕周,生后第3天,其MAP应维持在30mmHg以上。

(二)ELBWI低血压

许多早产儿虽然血压低于其出生孕周,但全身血流及灌注正常,特别是脑血流未受影响,这部分患儿即使不作治疗,对其近远期预后也无影响,称其为允许性低血压。但这部分ELBWI的血压在生后24h内常能自发升高。允许性低血压虽然并不需要治疗,但需密切观察脏器的血流灌注情况,强调适当处理。

(三)低血压的治疗

1.扩容处理

(1)一般认为对稳定的新生儿,中心静脉压(CVP)正常维持在2~6cmH2O(1cmH2O=0.098kPa),CVP<2cmH2O时考虑有低血容量;而>6cmH2O时则考虑右室功能不全。对血容量不足的新生儿,持续CVP测量对是否应作进一步扩容的判断有帮助。

(2)有急性失血或低血压的VLBWI可试用10~20ml/kg晶体或胶体液,在30分钟内推注。目前倾向于使用晶体液扩容。

(3)对于ELBWI,每次化验检查的采血量应准确记录,当采血量达到早产儿估计血容量的10%时,应及时补充这部分医源性失血。

2.血管活性药物

(1)多巴胺:在5~20μg/(kg·min)的剂量范围内,随着剂量的增加最初可以增加心肌收缩力,但最终可以引起外周血管的收缩;特别是增加肺血管阻力而引起肺动脉压力增加。对病情严重的早产儿,多巴胺剂量可能需要较大。

(2)多巴酚丁胺:多巴酚丁胺在早产儿中应用研究较少,常在多巴胺应用效果不好时作为二线血管活性药物应用。

(3)肾上腺素:当肾上腺素剂量在0.125~0.5μg/(kg·min)时,其升血压作用和增加脑血流方面与多巴胺有相同的效果,同时可增加心肌收缩力及心率。

(4)去甲肾上腺素:新生儿中应用较少。

(5)皮质激素:当合并低血压的ELBWI对扩容、儿茶酚胺类药物治疗无反应时,使用地塞米松或氢化可的松可以在短期内有效地提高患儿的血压。

(6)其他:磷酸二酯酶抑制剂在新生儿中的应用研究较少,其作用效果也不确定。药物包括米力农、左西孟旦等。

(四)PDA的处理

1.早产儿PDA常无特异性症状,可表现为低血压、代谢性酸中毒或二氧化碳潴留等,早期B超筛查可明确诊断。

2.目前对早产儿PDA的治疗方法及治疗时间的选择尚有争论。药物治疗目前仍以吲哚美辛(消炎痛)为主,当药物治疗无效时推荐使用手术结扎,但手术不推荐在生后一周内进行,因有引起缺血再灌注脑损伤和出血的危险,手术后需注意左心衰竭、肺水肿及血流动力学不稳定等,应密切监护。

一、ELBWI的营养需求

(一)能量需求

早产儿的能量平衡可以用以下公式来表示:能量摄入=能量排泄+能量储备+能量消耗。对临床状况稳定、处于生长状态下的早产儿来说,推荐能量摄入为110~130kcal/(kg·d),见表1;而ELBWI要达到130~150kcal/(kg·d),才能维持其能量平衡。

目前的研究表明,在早产儿出生后第1周其能量消耗较低,约为40~50kcal/(kg·d),生后第2周增至55~65kcal/(kg·d)。严重疾病状态的早产儿和ELBWI能量消耗较高,而在中性温度、胃肠外营养时能量需求相对较低。

表1 早产儿的能量需求[kcal/(kg·d)]

(二)营养素的推荐摄入量

1.在制订早产儿营养支持的目标时,应考虑到不同的体重标准和不同的年龄阶段。

(1)体重标准:出生体重1000g、l500g和2000g是重要的界限。

(2)年龄阶段:①转变期(生后7d以内)的目标是维持营养和代谢的平衡;②稳定-生长期(临床状况平稳至出院)的目标是达到正常胎儿在宫内的生长速率[平均15g/(kg·d)],超低出生体重儿理想的速率应达到18~20g/(kg·d);③出院后时期(出院至1岁)的目标是完成追赶性生长。

这里不同体重标准反映了出生前宫内营养储备的差异,而不同的年龄阶段则反映了随着生后的成熟其生长和代谢的变化。

2.由于早产儿的自身特点,在不同出生体质量和不同生理阶段对各种营养素的需求不同,见表2。在制订早产儿的营养方案时,应针对每个患儿、每个阶段的不同特点进行适当的调整。

表2 超低出生体重儿理想的营养摄入量

二、ELBWI肠内营养

(一)乳类选择

1.母乳喂养

早产母乳中的成分与足月母乳不同,其营养价值和生物学功能更适合早产儿的需求。

2.母乳强化剂

目前国际上推荐母乳喂养的极超低出生体重儿使用母乳强化剂以确保预期的营养需求。添加时间应当是早产儿耐受100ml/(kg·d)的母乳喂养之后,将母乳强化剂加入母乳中进行喂哺。一般按标准配制的强化母乳的热卡密度可达80~85kcal/100ml。如果需要限制喂养的液体量,可增加奶的热卡密度至90~100kcal/100ml,母乳强化剂则应在达到100ml/(kg·d)前开始使用,以提供足够的蛋白质和能量。

3.早产配方奶

ELBWI的乳类选择只有强化母乳或早产配方奶,而前者无论从营养价值还是生物学功能都应为首选。

(二)喂养方法

1.开始喂养时间

原则是尽早开始喂奶,有围产窒息或脐动脉插管者可适当延迟24~48h,最迟不超过3天。

2.微量喂养

适用于在转变期的喂养。每天小于10~20ml/kg的奶量均匀分成6~8次,母乳或早产配方奶喂养,奶液不必稀释。如能耐受则逐渐加量,大约在5~7d内加到20ml/(kg·d)。

3.非营养性吸吮

主张在管饲喂养期间采用。

4.增加奶量

在稳定-生长期应循序渐进地增加奶量,以不超过20ml/(kg·d)为宜,否则容易发生喂养不耐受或坏死性小肠结肠炎。每天增加的奶量均匀分成6~8次,视耐受情况每l~2d增加1次,大多至出院时喂养量可达160~180ml/(kg·d),能量摄入为128~144kcal/(kg·d)(按热卡密度80kcal/100ml的强化母乳或早产配方奶计算)。

5.喂养方式

随着早产儿出生后吸吮、吞咽和呼吸功能的发育成熟,在相当胎龄34周左右时可以考虑由管饲喂养逐渐向经口喂养进行转换。

(三)喂养耐受性的判断和处理

1.观察胃残余奶量

管饲喂养的早产儿每次喂养前应先抽取胃中残余奶量,如残留量少于喂养量的1/3,可将残余打回,连同母乳或配方奶达到预期喂养量。如多于喂养量的1/3,则减量或停喂1次;如胃液中含较多血液、胆汁等则禁食,查找病因。

2.观察腹胀及排便情况

注意测量腹围,且在固定测量部位和时间进行测量。腹围增加1.5cm或腹胀且有张力时应减量或停喂1次,并查找病因。如胎便排出延迟或大便不畅应予生理盐水谨慎灌肠以帮助排便。

3.观察呼吸

观察有无呼吸暂停,留意呼吸暂停与喂养、体位的关系。如有胃食管反流,应取头高脚低位、俯卧位或右侧卧位,减少每次喂养量,缩短喂养间隔,必要时给予红霉素5~10mg/(kg·d)。

4.其他

呕吐、胃残余奶量增加、腹胀、腹部皮肤变色,肠鸣音消失,血便或大便潜血阳性,提示感染或坏死性小肠结肠炎,应立即禁食并积极治疗。

ELBWI尤其长时间机械通气、脐插管、开奶延迟、胎粪黏稠和小于胎龄儿(SGA)常出现喂养不耐受,在出生后7~10d内很常见,应根据患儿的病情决定喂养策略和处理方法,坚持微量喂养,不要轻易禁食,而且要保持大便通畅。

三、ELBWI肠外营养

(一)肠外营养的方法

1.途径

(1)周围静脉:操作简便,适于短期应用,易引起静脉炎,糖浓度应<12.5%;

(2)脐静脉:操作简便,应注意插管深度和留置时间(一般不超过2周);

(3)经周围静脉导入中心静脉置管:推荐使用,留置时间长,但需特别护理,防止感染。

2.输注方式

推荐使用全合一输注方式,配制顺序应为:

(1)将电解质、水溶性维生素、微量元素加入葡萄糖溶液后放入营养袋;

(2)氨基酸放入营养袋;

(3)最后将脂溶性维生素加入脂肪乳剂后放入营养袋,边放边轻轻混匀。

(二)肠外营养液的组成

1.热卡与液体需要量

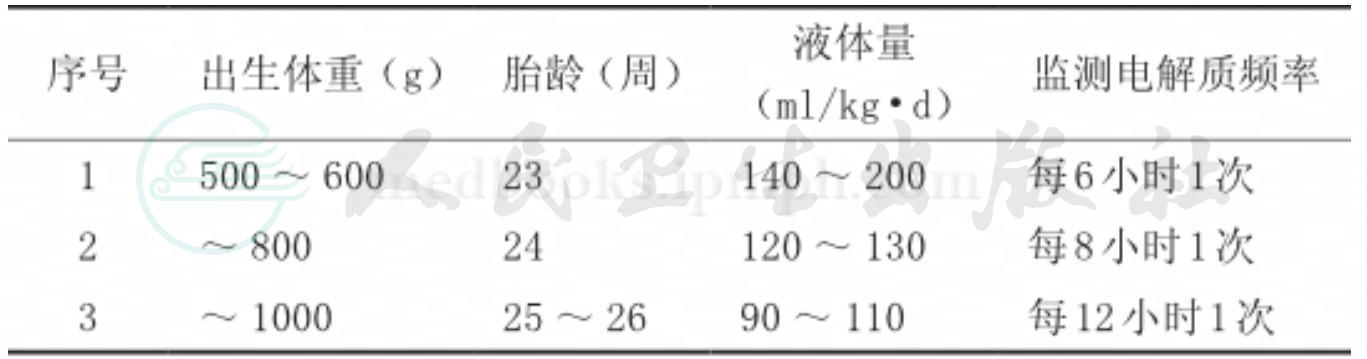

临床上大多数情况下肠外营养提供的热卡以60~80kcal/(kg·d)为宜。随着肠内营养能量摄入的逐渐增加,可减少肠外营养的热卡。置于辐射抢救台的ELBWI在生后前2d的液体量如表3。

置辐射抢救台、光疗、发热、排泄丢失等需增加,气管插管辅助通气时经呼吸道非显性失水减少,心、肺、肾功能不全时需控制液体量。

表3 置于辐射抢救台的ELBWI在生后前2天的液体需要量及监测情况

注:如置于湿化的婴儿暖箱中液体量减少20%~30%。

2.葡萄糖

静脉输注速度从3~5mg/(kg·min)开始。如能耐受,可以每日增加0.5~1.0mg/(kg·min)。在生后最初几天,如改变输糖速度,或血糖不稳定,应每4~6小时测一次。如血糖>6.7mmol/L,或尿糖>++,应降低输入糖的浓度。如输糖速度4mg/(kg·min)仍持续高血糖,可慎重使用胰岛素[0.01~0.05u/(kg·h)]。

当血糖<1.4mmol/L,应立即静脉输注10%葡萄糖2ml/kg,以后以6~8mg/(kg·min)的速度持续泵入,并监测血糖维持其稳定(生后第一天>2.5mmol/L,以后>2.8mmol/L,理想范围3~4mmol/L)。

3.氨基酸

目前主张从生后数小时就开始应用氨基酸是为了避免早期营养不良。氨基酸的起始量1.0~1.5g/(kg·d),可弥补每日的丢失量,甚至有人认为起始量2.0g/(kg·d)、递增速度1.0g/(kg·d)也是安全的,最终目标量3.5~4.0g/(kg·d)。小儿氨基酸溶液为6%,输注时配制浓度2%~3%,中心静脉输注时可达4%。

4.脂肪乳剂

推荐早产儿应用20%浓度的中长链脂肪乳剂。生后24小时开始,脂肪乳剂起始剂量1.0g/(kg·d),按0.5~1.0g/(kg·d)增加,总量3.0~4.0g/(kg·d)。影响脂肪清除的最重要因素是脂肪乳剂的输入速度,应24小时均匀输入,最快速度应小于12g/(kg·h)。高胆红素血症、出血倾向或凝血功能障碍、严重感染时慎用。

四、ELBWI出院后的营养管理

(一)ELBWI出院后强化营养的重要性

目前强调早产儿尤其ELBWI出院后继续强化营养的重要性,其目的是帮助早产或低出生体重儿达到理想的营养状态,满足其正常生长和追赶性生长两方面的需求。

(二)强化营养的方法

1.ELBWI出院时常尚未足月(未到预产期),应继续予强化母乳或早产配方奶喂养直至胎龄满40周。

2.此后强化母乳的热卡密度应较前降低,即半量强化(73kcal/100ml),人工喂养者逐渐转换为早产儿出院后配方奶。混合喂养者可根据生长情况,将早产儿配方奶或早产儿出院后配方奶作为母乳的补充。

3.根据目前循证医学的原则,出院后强化营养可以应用至校正年龄3个月到校正年龄1岁,ELBWI需要强化的时间相对长些。

4.出院后由于早产儿的追赶性生长常表现在1岁以内,尤其前半年,因此校正月龄6个月以内理想的体质量增长水平应在同月龄标准的第25~50百分位以上,身长增长紧随其后,而头围的增长对神经系统的发育尤为重要。

(三)其他食物的引入

1.ELBWI引入时间相对较晚,一般不宜早于校正月龄4个月,不迟于校正月龄6个月。

2.引入的顺序也介于校正月龄和实际月龄之间,从强化铁的米粉开始,逐渐过渡到固体食物。

3.ELBWI常有进食困难,表现为不会咀嚼、吞咽不协调、厌食等,这些问题需要在随访中给予有针对性的指导和训练,培养ELBWI良好的饮食习惯和进食行为。

4.ElBWI理想的营养目标是获得与同孕周胎儿相似的体质结构,而不仅是达到相同的体重增长速度。