英文名称 :rash

皮疹(rash)是一种皮肤病变,从单纯的皮肤颜色改变到表面隆起或发生水疱等多种表现形式,多呈片粒红,有时会痒。皮疹的种类和发病原因较多。感染时病原体或其毒素可直接或间接造成皮肤、黏膜的损害,使得毛细血管扩张,通透性增加,导致渗出或出血。见于体表的皮疹叫外疹(exanthem),见于体内(如口腔黏膜)的皮疹叫内疹(enanthem)。

1.感染性皮疹

(1)病毒感染

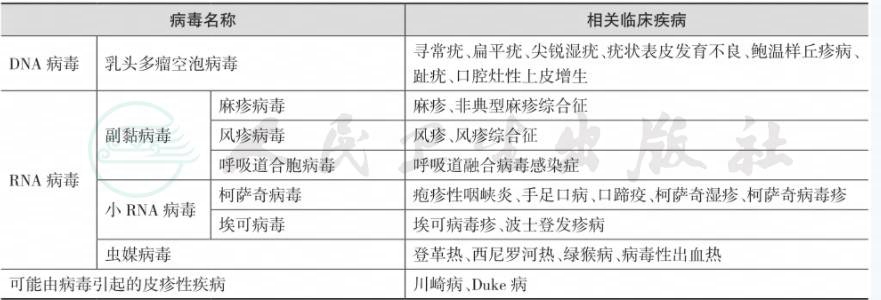

病毒感染可导致皮肤黏膜病变。不同病毒对组织的亲嗜性有差别,如疱疹病毒有嗜神经及表皮特性,可引起带状疱疹等;人类乳头瘤病毒有嗜表皮特性,可引起各种疣;麻疹病毒呈泛嗜性,除引起皮肤病变外,还可导致全身广泛组织损伤。不同病毒感染所引起的皮损存在很大差别,可表现为新生物型(如各种疣)、疱疹型(如单纯疱疹)、红斑发疹型(如麻疹),见表1。儿童常见病毒性皮疹有水痘、带状疱疹、单纯疱疹、麻疹、风疹、手足口病、幼儿急疹、传染性单核细胞增多症、柯萨奇及埃可肠道病毒感染、疱疹性咽峡炎、传染性软疣、疣状表皮发育不良、登革热等。

(2)细菌感染

细菌可分别引起皮肤感染性病变(如疖)、中毒性病变(葡萄球菌烫伤样皮肤综合征)和免疫介导性病变(如超抗原诱发或加重特应性皮炎、银屑病)等。根据细菌种类分为球菌性皮肤病和杆菌性皮肤病。前者主要由葡萄球菌或链球菌感染所致,多发生在正常皮肤上,称原发感染,主要疾病有疖、毛囊炎、化脓性汗腺炎、葡萄球菌性汗孔周围炎及多汗腺脓肿、蜂窝织炎、坏疽性蜂窝织炎、丹毒、葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征、脓疱疹、猩红热、人类感染猪链球菌病;后者分为特异性感染(如皮肤结核、麻风)和非特异性感染(革兰阴性杆菌如变形杆菌、假单胞菌和大肠埃希菌等),其中非特异性感染常发生在原有皮肤病变的基础上,又称继发感染。

(3)真菌感染

感染途径可为接触、吸入或食入。少数真菌可直接致病,大多数真菌则在一定条件下致病,成为条件致病菌。根据真菌入侵组织深浅不同可分为浅部真菌和深部真菌。常见有头癣、脓癣、手足癣、体癣、股癣、花斑癣、念珠菌病、曲霉菌病、虫霉病、放射菌病、奴卡病、毛孢子菌病、毛霉病等。

(4)其他

螺旋体感染主要为梅毒、回归热及钩端螺旋体病等;立克次体感染主要为落基山斑点热、恙虫病、斑疹伤寒、蜱传斑点热及立克次体痘等。原虫(利什曼、阿米巴、弓形虫)、蠕虫(血吸虫、猪囊虫尾蚴、淋巴丝虫病、盘尾丝虫病、蛲虫、钩虫、麦地那龙线虫病)、节肢动物(疥疮、恙螨皮炎、革螨皮炎、谷痒病、毛虫皮炎、甲虫皮炎、隐翅虫皮炎、毛囊虫病、蜂、蜘蛛、蝎、蚁、蜈蚣蜇伤)、水生及其他动物(水蛭、毒鱼等水生物咬伤,毒蛇咬伤)等均可引起皮疹。

2.非感染性皮疹

(1)药疹及其相关疾病

药疹的发生与药物、机体等因素有关,严重者可引起药物超敏综合征、严重过敏反应及过敏性休克而死亡。任何药物在一定条件下都可能引起药疹,临床上常见的引起药疹的药物有:①抗生素类,多数可导致药疹,以青霉素和链霉素最常见;②解热镇痛类,如阿司匹林、对乙酰氨基酚等;③催眠药、镇静药与抗癫痫药,以苯巴比妥最多;④异种血清制剂及疫苗,如破伤风抗毒素、蛇毒免疫血清和狂犬病疫苗等;⑤各种生物制剂。有报道甘露醇、酒精等也可引起皮疹。儿童药疹以发疹型多见,约占63.4%,其次为荨麻疹型,约占26.02%。过敏体质或家族过敏者易发生,大年龄患儿由于免疫系统趋于完善而易发生药疹,肝功能异常者也易发生药疹。药疹机制包括免疫介导和非免疫介导,目前认为免疫介导机制大多为T淋巴细胞介导的反应,非免疫机制介导的机制(药物副作用、毒性作用、相互作用、光毒作用等)占药物性皮疹的80%左右。

(2)物理性皮疹

主要包括痘疮样水疱病、多形性日光疹、胶样粟丘疹、日晒伤、光化性痒疹、接触性皮炎、幼儿春季疹、痱子、鸡眼、冻疮、皲裂、尿布皮炎、夏季皮炎、红绀病、摩擦性苔藓样疹。

(3)自身免疫性疾病

与遗传、感染及免疫异常反应有关,包括系统性红斑狼疮(systemic lupus erythematosus,SLE)、硬皮病、干燥综合征、类风湿关节炎、结节性多动脉炎及风湿热、川崎病、白塞病等。

(4)变态反应性疾病

常见有湿疹、丘疹性荨麻疹、荨麻疹、脂溢性皮炎、自身敏感性皮炎、化妆品皮炎、口周皮炎、特异性皮炎等。

(5)其他

血管性疾病、肿瘤性疾病、三氯乙烯中毒等也可以引起皮疹。

表1不同类型病毒感染的皮疹性疾病

续表

根据不同的原因,皮疹发生机制各异。感染时,病原体对皮肤细胞和微血管内皮细胞的直接作用,如疱疹病毒入侵皮肤,导致多核巨细胞和包涵体引发炎性反应而发生;细菌毒素可以直接引发,如猩红热和中毒性休克综合征;多形红斑型和荨麻疹型药疹时,抗原抗体反应导致迟发型变态反应,也有速发型变态反应,多为药物引发;还有系统性红斑狼疮和皮肌炎等疾病引发自身免疫反应。

按照皮疹形态的发生机制可以分为两类:①出血性皮疹:由毛细血管破裂后红细胞外渗到真皮内所致,压之不褪色;②充血性皮疹:由局部皮肤真皮毛细血管扩张、充血所致,压之可褪色。

1.血常规

外周血异型淋巴细胞超过10%考虑传染性单核细胞增多症;外周血白细胞减少、嗜酸性粒细胞减少或消失见于伤寒。

2.病原学检查

包括EBV、CMV、EV71、柯萨奇病毒等病毒性抗体滴度及DNA检查、梅毒螺旋体、支原体、衣原体抗体等;PCT、CRP、血沉、内毒素、真菌D-葡聚糖等间接病原学检查指标;取痰、尿液、粪便、脓液、口腔或阴道分泌物、血液、脑脊液、骨髓、各种穿刺液和活检组织等病原体培养。

3.其他

心脏超声检查鉴别感染性心内膜炎、川崎病等,ENA、抗核抗体、狼疮全套等辅助诊断SLE,关节X线片辅助诊断斯蒂尔病(Still disease,简称Still病),斑贴实验、过敏原筛查等辅助诊断接触性皮炎、职业性皮炎、手部湿疹、化妆品皮炎等。

1.对症处理

(1)皮疹伴发热时,应卧床休息,注意饮水,给予富含维生素、易消化饮食,保持皮肤清洁。

(2)瘙痒 抗炎止痒水外涂,如激素软膏(曲安西龙软膏、哈西奈德软膏、丁酸氢化可的松乳膏、糠酸莫米松)。

(3)细菌感染性皮疹 给予莫匹罗星软膏、盐酸环丙沙星凝胶软膏、红霉素软膏、四环素软膏等外用。

(4)过敏性水疱 炉甘石洗剂、氧化锌洗剂、氢氯乳膏外用。

(5)水痘引起的皮疹应避免抓伤,可用5%碳酸氢钠溶液或0.25%炉甘石洗剂涂皮肤表面止痒,疱疹破后,可涂2%的甲紫溶液。

2.药疹的处理

(1)立即停用药物。

(2)多饮水,促进药物排出。

(3)口服抗组胺药物。

(4)静脉注射10%葡萄糖酸钙注射液10ml,加维生素C 0.5g,每天1次。

(5)重症患者,及早使用糖皮质激素。

发疹性感染病预防是控制疾病流行的重要方法,针对流行过程的不同环节、感染病特点及传播的主导环节采取综合措施进行有效的预防。提高人群免疫力是预防发疹性感染病的关键,故对易感人群实施计划免疫十分重要。如发现麻疹病人,则应采取综合措施防止传播和流行。

1.传染源综合管理预防措施

完善疫情报告制度,及时隔离发疹性感染病,如麻疹、水痘等呼吸道发疹性感染病,显性感染率高,及早隔离病人防止传播很重要。凡接触患者的易感儿应医学检疫最长潜伏期,如麻疹检疫3周。在呼吸道发疹性感染病流行期间,应加强隔离消毒措施,集体机构加强晨间检查,对可疑者应隔离观察。

2.切断传播途径

对于消化道传播的发疹性感染病和虫媒感染病而言,切断传播途径是主导作用的预防措施。如伤寒水源管理、饮食管理、粪便管理;斑疹伤寒防虱、灭虱;肾综合征出血热防鼠灭鼠等是切断传播途径的关键。对疫源地消毒,尤其是收治感染病病人的机构随时消毒和终末消毒是切断传播途径的重要措施。当然在流行期间预防性消毒亦有重要意义。

3.提高人群免疫力

提高人群免疫力,降低易感性是针对流行过程的三个环节之一。多数发疹性感染病通过主动或被动免疫以提高特异性免疫力。如麻疹、水痘、伤寒等接种疫苗。值得注意的是有的发疹性感染病疫苗只在流行地区应用,如肾综合征出血热灭活疫苗。减毒活疫苗或重组疫苗尚在研究中。登革热疫苗处于试验研究阶段。尚未能推广应用。