英文名称 :milia

中文别名 :白色痤疮

粟丘疹(milia)又称白色痤疮(ance alba),是小的表皮样囊肿,一种表浅角蛋白潴留性小囊肿。Miescher于1957年首先报道1例泛发性粟丘疹并发毛发上皮瘤 。1961年 Thies和Schwartz报道1例粟丘疹泛发于面部 、颈部、肩部和上胸部,以后陆续有少量病例报道。

原发性粟丘疹的病因未明,可能起源于毛囊皮脂腺。继发性粟丘疹可能来源于小汗腺导管或来源于毛囊,病因有皮肤创伤,也见于大疱性、水疱性皮肤病水疱形成过程中。

粟丘疹为一微型表皮囊肿,内含复层鳞状上皮囊壁和成层角蛋白性囊内容物,原发性粟丘疹可与毛囊相连,继发性者则与毛囊或小汗腺等有关。

皮肤损害为表浅的珍珠白色球形丘疹,直径1~2mm,皮内小囊肿,甚似米粒埋于皮内,常多发(图1)。罕见有斑块粟丘疹,发于耳后区,或耳朵上或耳前。

图1 粟丘疹

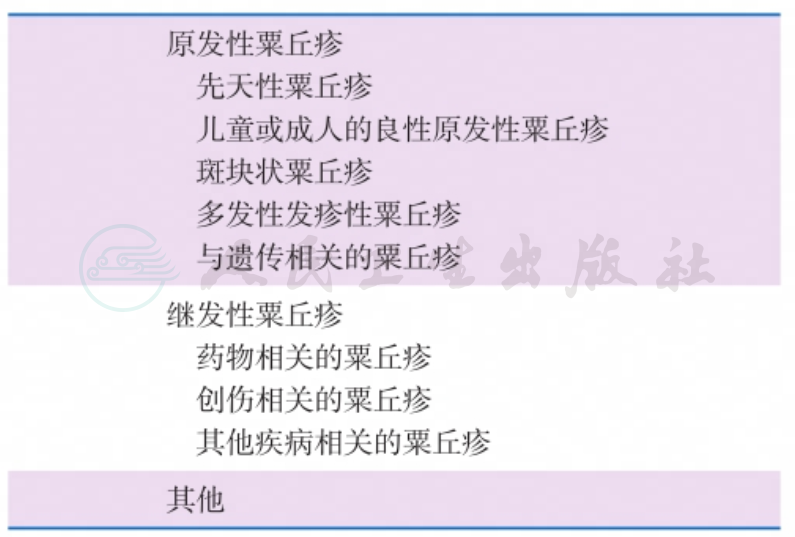

新近的分类将粟丘疹分为以下几种类型(表1),每种类型其发病、临床表现和疾病转归均有不同。其中,与遗传相关的粟丘疹分类有:巴泽杜普雷克里斯托尔综合征、布鲁克-施皮格勒综合征、口面指综合征Ⅰ型、无毛伴有丘疹性病变、遗传性维生素D、依赖性佝偻病ⅡA型、先天性厚甲Ⅱ型、基底细胞痣综合征、泛发基底细胞滤泡性错构瘤综合征、皮纹缺失伴家族性粟丘疹、全身性巨细胞-组织细胞瘤、浅色细毛伴面部粟丘疹、角膜炎-耳聋-鱼鳞病综合征、大疱性表皮松解症和遗传性卟啉病。

表1 粟丘疹的分类

Langley等将多发性发疹性粟丘疹分为3类:① 自发性粟丘疹:不明原因;② 家族性:家族中有同样患者,为常染色体显性遗传;③ 基因性皮肤病的一种表现,如Rombo综合征 、Bazek综合征等均可发生粟丘疹。

1.原发性粟丘疹

包括先天性粟丘疹、儿童或成人的良性原发性粟丘疹、斑块状粟丘疹、多发性发疹性粟丘疹、与遗传相关的粟丘疹。原发性粟丘疹见于多达50%的新生儿,好发于面部、眼睑、颊、鼻部和外生殖器,儿童和成人也可受累,可自发性消退。

2.继发性粟丘疹

包括药物相关的粟丘疹、创伤相关的粟丘疹、其他疾病相关的粟丘疹。继发性粟丘疹发生于如皮肤外伤,放射治疗、皮肤磨削术后,长期局部应用糖皮质激素治疗和保湿剂封包。继发于许多疾病,如毛囊黏蛋白病、硬化性苔藓、带状疱疹、严重烧伤、接触性皮炎、营养不良大疱性表皮松解症、获得性大疱性表皮松解症、迟发性皮肤卟啉病、大疱性皮肤病、大疱性扁平苔藓等,数年后自然脱落。

3.发疹性粟丘疹

分为自发性和常染色体显性家族性遗传两种。多发性粟丘疹与许多遗传性皮肤病有关,如先天性外胚叶缺损、有粟丘疹表现的网状色素沉着性遗传性皮肤病Naegeli-Franceschetti-Jzdzssohn综合征等。

4.斑块状粟丘疹

成群的粟丘疹融合成斑块。水肿性红色斑块,斑块中含有许多粟丘疹。

用针头或小刀切开表面皮肤,挤出角蛋白核心(白色颗粒);损害数目较多时,电干燥法烧焦表皮,挤出角蛋白核心。或低功能YAG激光治疗予以除去。局部维A酸乳膏,口服米诺环素有效。