英文名称 :Brazilian pemphigus Syndrome

中文别名 :烈火样天疱疮综合征;Amendola综合征

巴西天疱疮发生于南美的一些国家,最常见于巴西。皮肤灼痛起疱,当地居民称为野火(fogo selvagem),临床表现、组织学变化和免疫病理学变化都类似落叶型天疱疮。与落叶型天疱疮好发于中年及老年人不同,本病好发于儿童和青年,其发病与环境因素有关,多数患者居住在河流附近,在一家之中常有相同的患者,黑蝇及吸血昆虫(如臭虫、猎蝽)可能与发病有关。

患者的面部和胸部往往先发生大疱,尼氏征阳性,有时也发生湿疹、银屑病、脓疱疮或脂溢性皮炎损害,以后逐渐扩展。黏膜一般正常,头发及眉毛往往稀疏,指甲也常发生营养性变化。患处常有灼痛,发作时体温增高。大关节强直及长骨端骨质疏松是常见的并发病。有的患者皮肤有疣状损害及色素变化或发生掌跖过度角化。

泼尼松可使症状迅速减轻,羟氯喹可以应用。

可能与环境因素有关,也可能与感染合并内分泌紊乱和自身免疫性疾病有关。常发生于有血缘婚姻的家族中。环境因素是巴西天疱疮发病的重要危险因素。在巴西境内,90%的天疱疮患者居住在乡村,居住地多位于河流附近(常为15公里左右),所以环境较为潮湿,而且住所蚊虫、苍蝇等昆虫很多。雨季天疱疮的发病更高,而此时由于昆虫进入繁殖期后,昆虫数量更多;患者远离农村一段时间后病情可得到改善,回到流行区又可加重;近年来随着这些地区的城市化改造,该地居民的天疱疮发病率有所降低,以上现象都高度提示该地居民天疱疮的发病可能与这些昆虫或潮湿的居住环境有关。有研究显示该地区天疱疮的发病与黑头苍蝇关联密切(OR =4.7,P<0.001),所以苍蝇等昆虫可能为该病的传播媒介。

1945年Amendola首先报道,最初在巴西圣保罗城地区性流行病中发现,各个种族及年龄均可受累,主要特征为发热、寒战,皮肤大疱及眼部病变。30岁以前发病则呈良性经过。

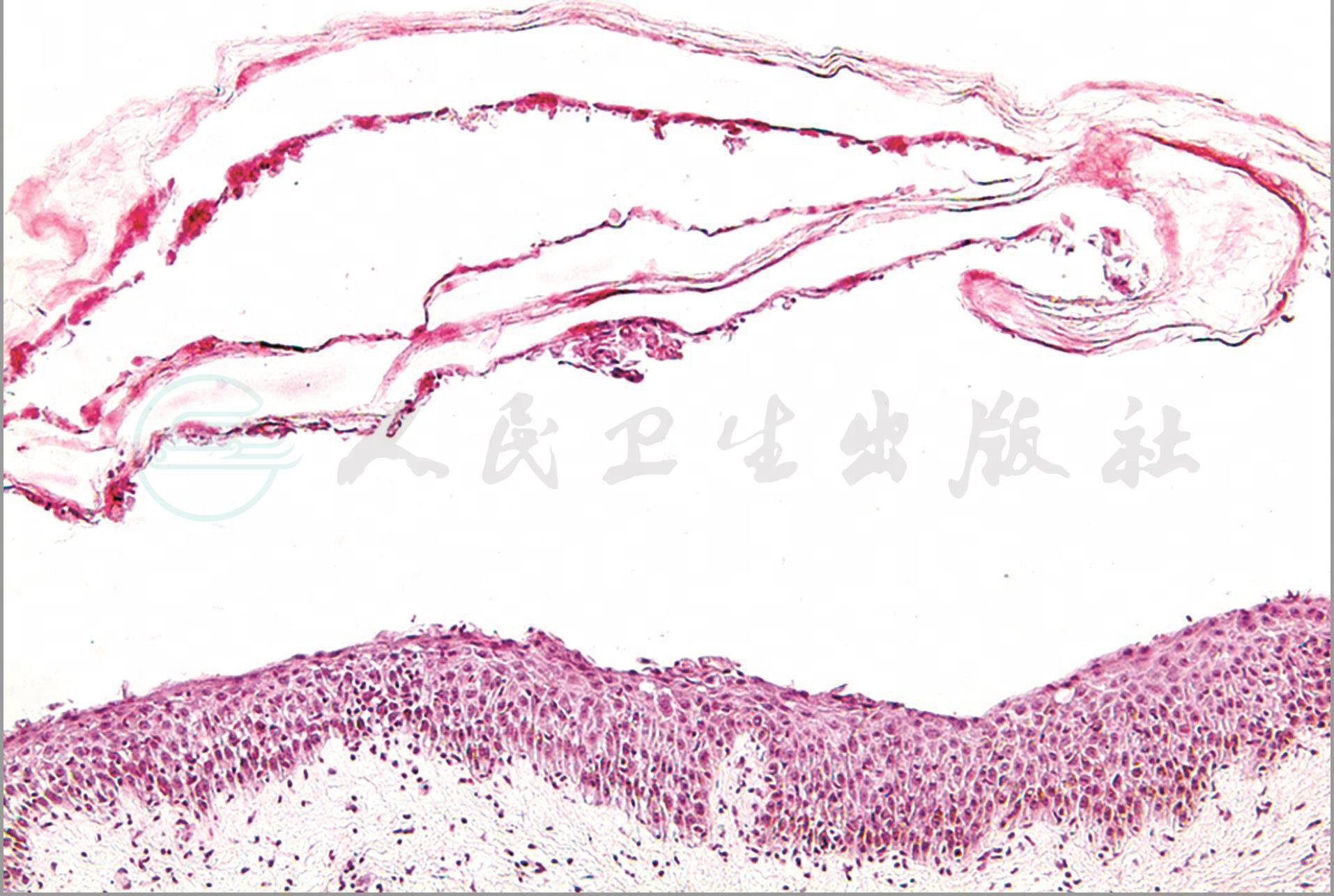

病理表现见棘层松解发生在表皮上部颗粒层内或紧邻颗粒层,形成角质层下裂隙,偶有水疱形成。裂隙增大使角质层和表皮层脱离而看不到明显水疱。在裂隙边缘可见棘层松解细胞。陈旧性损害见表皮角化过度,角化不全,轻度棘层肥厚及表皮乳头瘤样增生,颗粒层有棘层松解和角化不良细胞(图1~2)。真皮层血管周围中等量炎细胞浸润,可见嗜酸性粒细胞。直接免疫荧光检查见表皮全层或表皮上部角质形成细胞间IgG及C3网状沉积。

图1

一例腹部及下肢皮损

图2

棘层松解发生在表皮上部颗粒层内或紧邻颗粒层,形成角质层下裂隙,裂隙增大使角质层和表皮层脱离而看不到明显水疱。在裂隙边缘可见棘层松解细胞

1.组织病理:天疱疮的基本病理改变是棘细胞的棘突松解,细胞间的连接消失,形成表皮内裂隙和水疱。疱液中有松解变性的棘细胞和细胞团,称棘突松解细胞(Tzanck 细胞)。这种细胞大而圆,呈球形,胞核大而染色深,核周绕有浅蓝色晕,胞浆为嗜碱性,可见核浓缩。取患者的疱液或新鲜糜烂面的压片,即可查到这种细胞,对诊断有相当大的价值。表皮发生水疱位置的深浅对鉴别各型天疱疮有意义。

落叶型天疱疮和红斑型天疱疮的棘突松解发生在颗粒层或棘层上部。前者在陈旧性损害中有棘层肥厚及角化过度,真皮上部和棘层细胞内有少许炎性细胞浸润。后者在陈旧性损害中可见毛囊角化过度,伴棘层松解和角化不良。

2.免疫学检查:各型天疱疮水疱周围皮肤的直接免疫荧光反应可见棘细胞间有IgG 和(或)C3的网状沉积,仅少数患者有IgM和IgA的沉积。在病情活动期的患者,其血清的间接免疫荧光可查出天疱疮抗体,其抗体滴度与病情活动呈正相关。

1.一般治疗

给予高蛋白以及含有丰富维生素的饮食,注意水、电解质平衡。必要时加用能量合剂,输血浆或新鲜血。加强护理,注意清洁卫生和保暖。预防发生褥疮和继发感染。有感染时应作细菌培养及抗生素敏感试验,选用敏感的抗生素。

2.皮质类固醇

是目前治疗天疱疮的首选药物,应及早应用,尽量从开始即规则治疗,长期维持。激素治疗期间,应严密观察和积极防治各种并发症。用激素时最好配合免疫抑制剂等其他药物的应用,以减少激素用量和副作用,并可提高疗效。

3.免疫抑制剂

通常先用激素控制病情后再加用免疫抑制剂,亦可因激素产生了严重并发症或激素减量有困难时加用。取得疗效后,一般先减激素量,以后再逐渐减免疫抑制剂量至维持量。常用的有硫唑嘌呤、环磷酰胺等。

4.其他

如硫代苹果酸金钠与皮质类固醇联合应用,有较好的疗效;氨苯砜可用于红斑型或落叶型天疱疮;血浆置换疗法,用于重症、激素无效或有严重激素并发症的患者。亦可配合昆明山海棠或雷公藤等中药治疗。

5.局部治疗

以保护清洁,防治皮损继发感染和促进皮损愈合为原则。