英文名称 :dermatomyositis

皮肌炎是以累及皮肤、横纹肌为特征的自身免疫性结缔组织病。皮肤可有红斑、水肿及色素沉着等变化,肌肉软弱无力,可有压痛。1863年Wagner首先报告本病,称为多发性肌炎,1887年Unverricht将该病命名为皮肌炎。发病率为0.5~1.0/10万(平均0.77/10万)。

恶性肿瘤是常见的并发病,长期患者的软组织尤其肌肉内常有钙盐沉着。

DM的病因至今不明,已知与遗传、肿瘤、药物、化学物品、感染以及免疫机制有关。

1.遗传因素

DM患者的人白细胞抗原(HLA)-B8和HLA-DR3阳性率增加。有研究表明,皮肌炎患者的肌炎与Jo-1抗体(其抗原与HLA-DR3抗原有关)明显相关。

2.感染因素

数种感染尤其是柯萨奇病毒、人类细小病毒、丙肝病毒、流感病毒、EB(Epstein-Barr)病毒、人T细胞淋巴瘤病毒、人免疫缺陷病毒、弓形虫感染与DM的发病有关。有学者认为遗传易感个体在上述病毒等感染后,通过自身免疫应答的介导发病。

3.细胞和体液免疫因素

DM患者CD4/CD8值增大,自然杀伤(NK)细胞活性增加,与其他自身免疫性疾病如重症肌无力、慢性淋巴细胞性甲状腺炎及类天疱疮相关。

4.药物

诱发DM的药物包括乙醇、D-青霉胺、西咪替丁、羟基脲、非甾体抗炎药、抗菌药、降脂药(如氯贝丁酯和他汀类药物)、吐根和疫苗等。这些药物可以诱发DM患者典型的临床表现,如发生皮肌炎样皮损、激发多发性肌炎(PM)、肌无力或肌损害,使血清肌酶升高。

5.恶性肿瘤

成人DM患者恶性肿瘤的发生率为4.4%~60%,DM>PM,最常见的恶性肿瘤包括乳腺癌、肺癌、胃癌和女性生殖系统肿瘤(如卵巢癌) 及淋巴瘤、多发性骨髓瘤、鼻咽癌和胸腺瘤等,肿瘤可发生于DM发病之前、之后或与其同时发生,但在DM诊断后2年再发生肿瘤的可能性降低。

皮肌炎是多因素致病,研究发现皮肌炎是体液免疫介导为主的微血管病变,靶器官是血管,补体沉积导致免疫反应性的微血栓形成,使血管内皮细胞发生肿胀及空泡形成,最终导致肌内膜血管床的坏死损耗,血管周围的炎症反应和缺血性肌坏死。近些年在CADM中检测出抗140 000抗体,Sato等发现黑素瘤分化相关基因5(MDA5),是抗CADM-140抗体识别干扰素诱导的解旋酶C结构域蛋白1,参与病毒的机体固有免疫防御,暗示着CADM的发生和病毒感染可能有着某种联系。

1975年Bohan和Peters将本病分为5型:Ⅰ型为多发性肌炎;Ⅱ型为皮肌炎;Ⅲ型为伴有恶性肿瘤的PM/DM(副肿瘤性皮肌炎);Ⅳ型为儿童(幼年0型皮肌炎;Ⅴ型为PM/DM并发胶原-血管疾病(重叠综合征)。1991年EUwer提出Ⅵ型为无肌病性皮肌炎(ADM)。

皮肤损害没有特征性组织变化。红斑水肿性损害的组织变化和系统性红斑狼疮相同,表现为皮肤萎缩、基底细胞液化变性、真皮上部水肿并有散在的炎性浸润。外观为血管萎缩性皮肤异色症的组织变化也相似,表皮扁平,基底细胞液化变性,真皮上部有带状浸润并有毛细血管扩张。

皮损的真皮常有灶性黏蛋白(酸性黏多糖)沉积,皮下组织有灶性淋巴细胞浸润,可伴有脂肪细胞的黏液变性。以后,皮肤有纤维形成,皮下可钙化。

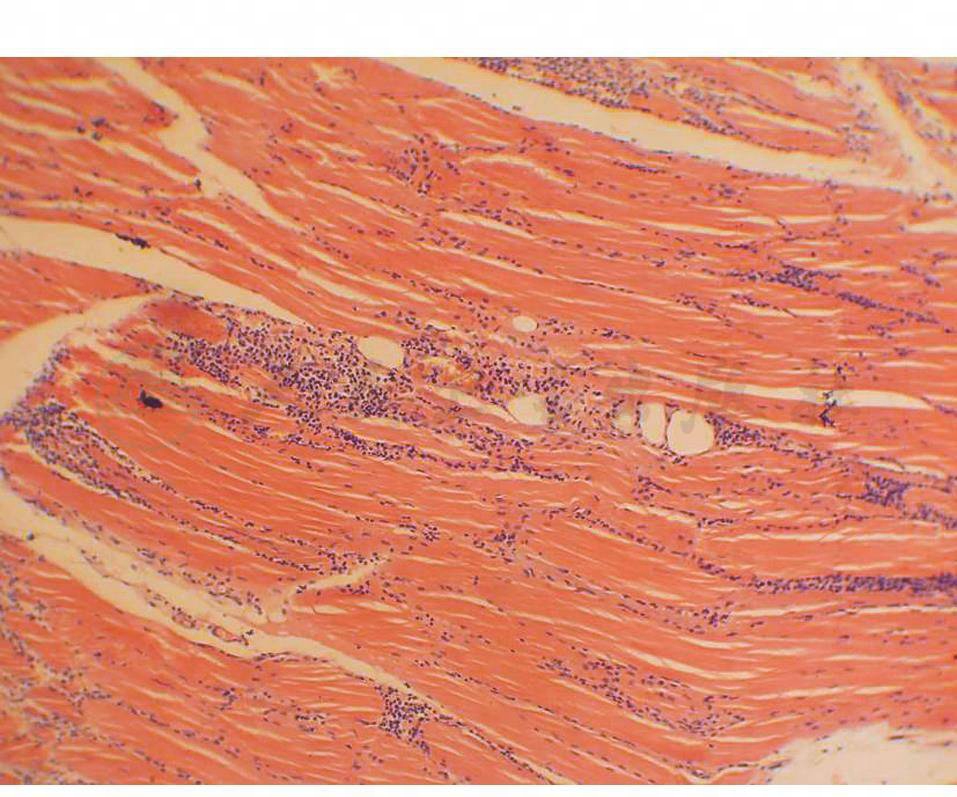

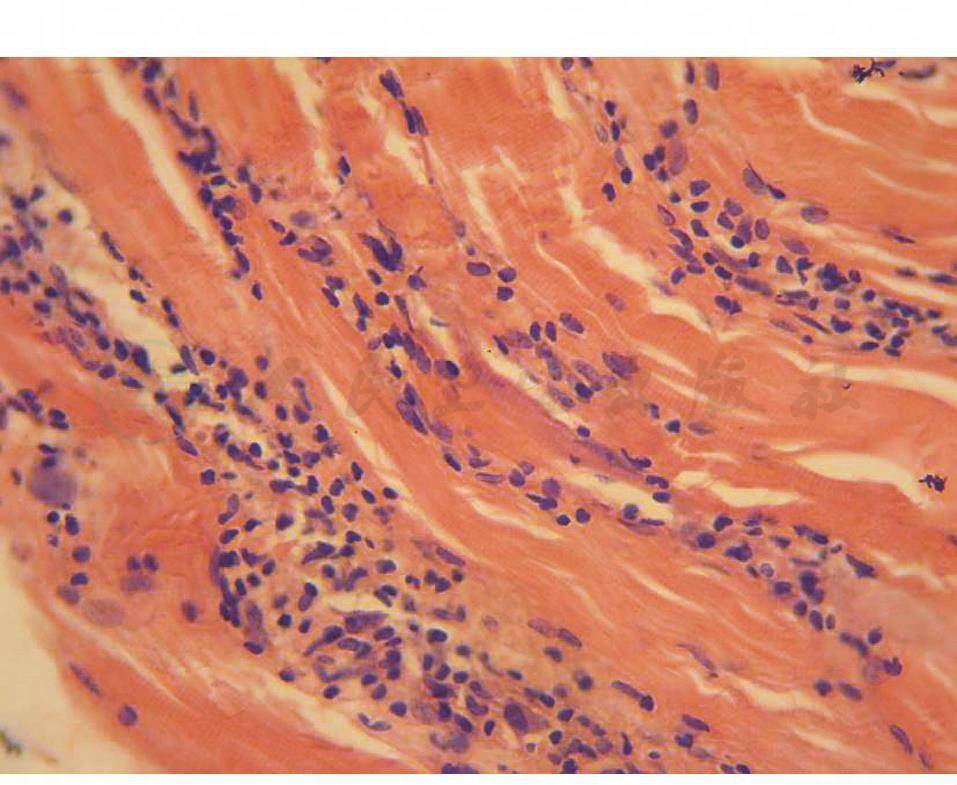

受损肌纤维可因纤维蛋白样沉积而粗细不匀;横纹模糊或消失,而细胞核增多。以后,肌纤维断裂,发生颗粒或空泡变性。严重时大量肌纤维断裂,细胞核很多,肌纤维间及血管附近有浸润(图1、2)。

由于肌肉受损程度不定,受损肌肉本身的组织变化也不一致。活检时应取有压痛的肌肉组织。常见的肌肉病理改变有:

(1)肌纤维局灶性或广泛性变性,有时有透明变性、空泡变性;

(2)肌纤维再生:切面为圆形,直径小,核大,核仁显著,胞质嗜碱性染色;

(3)1条或多条肌纤维的部分或整个坏死,可伴有巨噬细胞吞噬现象;

(4)间质慢性炎症细胞浸润,有局灶性,有时为弥漫性,有血管周围细胞浸润。

到了晚期,变性的肌纤维为大量纤维组织所代替,严重患者肌纤维间由脂肪填充,常有钙盐沉着。

图1 肌炎病理

图2 肌炎病理

钙盐沉着可很显著,这和系统性红斑狼疮不同。钙盐往往广泛分布于软组织尤其肌肉内,而系统性硬皮病的钙盐沉着多半只发生于末指指骨吸收的手部以及肘部或膝部附近。愈到晚期,钙盐沉着愈多,甚至严重妨碍肢体的活动,皮下的钙盐使皮肤溃破后排出,严重时钙盐广泛分布。

皮肤、脂肪及消化道的血管和微小动脉的内膜往往增生,发生溃疡及流血;心肌常有类似横纹肌的变化,但损伤程度往往较轻;肺脏及肾脏可发生和硬皮病相似的病理变化。

1.血象可显示贫血

白细胞数正常或轻度增高,往往以淋巴细胞及单核细胞较多,嗜酸性粒细胞也可增加。血沉率加快,但常不像SLE显著,血清总蛋白不变,白蛋白常常降低,而球蛋白常轻度增高。蛋白电泳可显示α2及γ球蛋白增加。

2.在免疫学检查方面

类风湿因子呈阳性或阴性,而抗核抗体常是阴性。及少数病例有红斑狼疮细胞。至少1/3病例的直接免疫荧光试验显示肌肉病变中毛细血管壁有绿色荧光斑点,是由于血管壁上有IgG及IgM沉着。

免疫学检查一般认为,有3种特异性高的自身抗体,但阳性率都不高:

(1)抗Jo-1抗体多提示为多发性肌炎,有认为Jo-1抗原是组胺tRNA合成酶的一部分。有30%~50%的多发性肌炎有此抗体存在,近年来发现,68%的特发性肺纤维化及肌炎患者中有抗Jo-1抗体,而单有肺纤维化者只有8%出现因而肯定此抗体与肌炎有关。

(2)抗PM-1抗体多提示为多发性肌炎、硬皮病重叠,也是另一种与多发性肌炎或皮肌炎有关的自身抗体,大约50%的硬皮病多发性肌炎患者有此抗体。

(3)抗Mi-1抗体及抗Mi-2抗体多提示为皮肌炎、多发性肌炎。

3.尿常规检查可有蛋白尿及血尿

尤其在急性期,肌肉破坏而使肌红蛋白从尿中排出,不仅表现为蛋白尿,尿也呈灰暗色。尿肌酸检查很有诊断价值,24小时尿液的肌酸含量明显增高,而肌酐排出量降低,但病情稳定时尿肌酸量可在正常范围内。

4.肌肉发生炎症或有损伤时,肌细胞所含转氨酶等可大量释放而进入血流

在皮肌炎活动期,谷草转氨酶(SGOT)、谷丙转氨酶(SGPT)、乳酸脱氢酶(LDH)、醛缩酶(ALD)及肌酸磷酸激酶(CPK)等肌酶水平都可增高,在稳定期则会不同程度地降低甚至恢复正常。泼尼松治疗后,肌酸磷酸激酶恢复最快,而乳酸脱氢酶最慢,肌功能和血清酶密切相关。

(1)肌酸激酶(CK):

敏感性较高,特异性较差,伴肌坏死的疾病均可升高。其升高常在病情加重前5~6周,可预示病情的恶化;活动时升高,缓解时下降;酶水平本身并不能反映疗效,因为糖皮质激素能使其降低。

同工酶的检测更具意义:与疾病活动性呈强相关性,升高时表明病情加重,病情稳定或改善后下降。

病程早期、进展期或晚期肌萎缩明显时血清中存在循环CK抑制剂等情况时,CK可表现为正常水平或下降;血浆中的一些物质如药物地西泮、吗啡、巴比妥等影响酶活性的测定结果。

(2)醛缩酶(ALD):

是肌肉损伤的敏感指标,是横纹肌组织内含有的酶,特异性高,其增减和肌病平行。一般肌力改善前3~4周降低,复发前5~6周升高。

(3)乳酸脱氢酶(LDH):

其敏感性较高,特异性差,酶活性下降速度太慢,与肌力好转不符。

(4)碳酸酐酶Ⅲ:

是唯一存在于骨骼肌的同工酶,在骨骼肌损伤包括PM/DM时均升高。

(5)尿3-甲基组氨酸:

是唯一存在于肌肉中的非必需氨基酸,可作为肌肉损伤的标志。

5.肌电图显示病肌的电位及波幅显著降低

DM/ PM肌电图改变特点:

(1)电极插入时电势增加(插入激惹现象);

(2)松弛时,可出现自发性纤颤电位、正尖波,出现紊乱和高频的反复放电(所谓假性肌强直现象);

(3)轻收缩时,呈现多相、短时限、低电压的运动单元电位;

(4)最大收缩时,呈现干扰相。

本病的肌电图改变无特异性,需结合临床和实验室检查以协助诊断,如肌炎改善时最早的肌电图改变为纤颤电位的消失,复发时也常先有纤颤电位的复现。另外肌电图正常不能否认DM/PM的诊断,因为肌电图变化可呈现区域性正常或区域性异常,故作肌电图检查时宜多部位进行。

急性时需卧床休息。患者应注意营养及保暖,有病灶感染时应该控制或移除。对于成年患者,要注意寻找体内有无恶性肿瘤,发现后必须处理;恶性肿瘤消除后,本病往往迅速痊愈。对于病情稳定的慢性患者可施行热浴及按摩等物理疗法,物理疗法可以改善一般健康状态,也可减轻或防止肢体萎缩。

迅速发展的严重患者须大量应用糖皮质激素类才使症状显著减轻,地塞米松和曲安西龙等含氟糖皮质激素易引起近端肌和骨盆肌肌无力,称为激素肌病,故不适用于本病的治疗。用泼尼松治疗时也可能发生肌病,但较少见,往往在大剂量(>80mg/d)时才会发生,故泼尼松治疗成人DM的剂量最好<1mg/(kg·d)。一般在治疗半年后可将剂量减至初始剂量的1/2,以后再逐渐减量,一旦减为10mg/d时可改为隔日给药。维持时间应在2年以上。在应用糖皮质激素类时,要注意这类药物的各种副作用,例如胃肠出血、骨质疏松而引起病理性骨折等,要注意血压、血糖及电解质。每天给予氯化钾,每次1g,每天3次,可以防止血钾降低,血钾降低还能加重肌无力现象。

大剂量泼尼松应用2个月后,如果临床表现、血清酶水平及24小时尿肌酸排出量都不明显降低,可考虑加用免疫抑制剂,病情控制或进步后缓慢碱量,直到痊愈才停药。免疫抑制药可以互换应用,能使泼尼松更有效而可降低泼尼松用量,泼尼松也可减轻它们的毒副作用。常用免疫抑制药有环磷酰胺、鸟唑嘌呤、硫唑嘌呤、六硫嘌呤、甲氨蝶呤等。鸟唑嘌呤口服量可按为1.5~3.0mg/(kg·d)计算,环磷酰胺的成人量为100mg/d,硫唑嘌呤或六硫嘌呤可代替鸟唑嘌呤,剂量相同。甲氨蝶呤口服或注射,由静脉注射时按为0.5~0.8mg/kg计算,每周注射1次。一般儿童多用CTX。

睾酮或苯丙酸诺龙有利于肌蛋白的合成,但易引起雄激素的副作用。三磷腺苷、辅酶A、维生素E、对氨苯甲酸、甲状腺片及羟氯喹等都被人试用,一般没有明显疗效。

症状疗法方面,肌肉疼痛时服水杨酸盐或吲哚美辛,也可用吲哚美辛50~75mg/d,或布洛芬1.2mg/d。吞咽困难时在饭前可注射新斯的明,有报道应用西咪替丁或雷尼替丁等H2受体阻滞剂治疗食管受累十分有效;也可应用多潘立酮或甲氧氯普胺等促进胃肠蠕动的药物。呼吸困难时吸氧,有感染时应用抗生素。钙盐沉着是难解决的问题,口服氧化铝2~3g/d可在肠内将磷酸盐变成不溶的磷酸铝,从而减少磷酸盐在肠道的吸收而可能抑制磷酸钙的产生。华法林、秋水仙碱、丙磺舒等,对皮下钙化的小结节有效。有拘挛时可用热浴、按摩等物理疗法。有并发的恶性肿瘤时应设法移除。