英文名称 :systemic lupus erythematosus

中文别名 :播散性红斑狼疮

系统性红斑狼疮(systemic lupus erythematosus,SLE)皮损常为持久的面部蝶形红斑,但肢端等部位也可有红斑,并常有发热及关节痛和其他器官受损症状,曾经被称为播散性红斑狼疮(disseminated lupus erythematosus),病情严重程度不定,往往屡次缓解及加重,有的最终死亡。

SLE是一个可以累及全身多个系统的疾病,而且该病异质性较大,首发表现不同。约50%的SLE患者的首发症状是关节炎或关节痛,约20%的SLE患者以皮疹为首发表现。发热、乏力、雷诺现象、血小板减少性紫癜、肾损害等也可是SLE的首发表现。要知道SLE与其他结缔组织病有一些共有的临床表现,但观察到这些共有的表现时就要警惕是否患者有SLE的可能。SLE的特异性和相对特异性皮损对该病的诊断有非常重要的价值,对于疑似SLE的患者,应进行免疫学检查。

我国患病率为(30.13~70.41)/10万。SLE患者多为青壮年,并且女性远多于男性,男女发病率之比为1∶9。有色人种比白种人发病率高。在过去40年里,SCLE发病率无明显变化,而SLE发病率有增高趋势,可能与SLE诊断标准的调整及早期诊断水平提高有关。

其病因及发病机制至今仍未完全明确,可能与遗传、环境、药物、内分泌异常及免疫紊乱等有着密切关系。

1.遗传学研究

SLE同卵双胞胎同患率为24%~58%,相对于2%~5%的异卵双胞胎的同患率增加了10倍,这提示SLE有非常明显的遗传倾向。相对于普通人群,SLE存在显著的家族聚集现象:SLE的同胞相对危险高达29%,支持该病的遗传倾向。自20世纪70年代研究者发现主要组织相容性复合体(MHC)疾病关联性以来,应用候选基因病例,对照关联分析方法已经成功发现C1q、C2或C4缺失,及Fcγ受体(FCGR)基因变异与SLE发病易感性相关。但候选基因的选择常依赖于对疾病发病机制相关功能的假设,存在一定的偏倚。20世纪90年代起,一种相对中性的全基因组连锁分析(genome-wide linkage analysis approach)被用于复杂性疾病(包括SLE)的遗传背景研究。目前遗传学研究已发现的与SLE发病可靠关联的易感基因从2007年前9个增加到超过30个,强调了固有免疫和Ⅰ型干扰素、Ic清除、淋巴细胞调节、TNF-α和核因子-κB信号通路、性别等因素参与SLE发病的重要性,也提供了大量未知病理生理意义的疾病关联基因。这些研究将为进一步认识疾病发病机制,进而优化治疗靶标提供证据和重要线索。值得一提的是,新近发现的SLE遗传危险因素也见于其他自身免疫性疾病,表明自身免疫性疾病存在共性的免疫遗传学基础。

2.表观遗传学研究

表观遗传学是指DNA序列不发生变化,但基因表达却发生可遗传的改变,其机制包括DNA甲基化、组蛋白修饰和MicroRNA修饰。研究显示,SLE患者CD4+T细胞甲基化敏感基因调控序列特定区域甲基化水平低下,导致其基因过度表达,这些基因包括CDⅡa(ITGAL)、perforin(PRFI)、CD70(TNFSF7)、CD40Ligand(TNFSF5)等。

3.感染

感染后分子模拟机制已经被认为是SLE发生的始发因素,临床观察已经证实SLE的起病和发作往往伴随着感染。最早发现于内皮细胞和淋巴细胞内的病毒样管状结构可以增高血清中干扰素水平,提示病毒参与SLE发病的可能性。在很多研究中都观察到SLE患者自身抗体与病毒之间的交叉反应。内源性反转录病毒可能在部分患者中具有活性。在所有的感染性病原体中,EB病毒血清反应是与SLE最为密切的。其他感染性病原体可能引发SLE的机制包括由于基因相关的免疫缺陷导致清除和诱导凋亡功能障碍,以及病毒通过参与RNA干扰机制影响自身免疫疾病的发生。微小RNA在哺乳动物中具有天然抗病毒反应的假设也得到证实。

4.免疫因素

T细胞介导的细胞免疫在人体特异性免疫中发挥重要的作用,SLE的一个特点就是T细胞的分化与调节异常。既往的研究已发现SLE的发病与抑制性T细胞和辅助性T细胞(Th)比例失衡、Th比例增高有关。Th亚群本身在SLE的疾病发展中也发生了改变。Th1功能下降及Th2功能亢进,T淋巴细胞和抗原呈递细胞功能异常导致多克隆B细胞活化,从而产生大量致病性自身抗体引起多脏器损害。传统认为,B细胞在SLE发病机制中的作用主要是抗体依赖性,如免疫复合物介导的Ⅲ型免疫反应、依赖抗体的Ⅱ型细胞毒作用、刺激自身免疫细胞产生致病性细胞因子干扰素(IFN)-α、肿瘤坏死因子(TNF)-α、白细胞介素(IL)-1等。新近研究发现非抗体依赖性B细胞功能异常(如B细胞的抗原呈递、激活T细胞并促进其分化)调节树突状细胞(DC)等功能异常,可能在SLE发病机制中作用更为重要,并且不是完全依赖抗体作用。另外,生物体在长期进化过程中形成的一系列防御性的固有免疫紊乱也是发病的机制之一,执行其功能的细胞主要包括树突状细胞(DC)、单核-吞噬细胞、NK细胞、嗜酸性粒细胞及嗜碱性粒细胞等。

5.补体异常

巨噬细胞受体异常(C1q受体1、补体受体1、补体受体3等)或补体缺陷可导致凋亡细胞清除受损。目前比较确定的SLE遗传危险因素包括主要组织相容性复合体(MHC)区域一些等位基因、Fcγ受体以及一些补体(包括C1q、C4和C2)成分的缺陷。SLE患者血清中所形成的大量循环免疫复合物激活补体后,消耗大量补体C3和C4成分,使补体C3、C4降低。

6.雌激素

对狼疮鼠应用外源性雌激素或阉割可改变病情的事实,证明激素紊乱是重要的发病因子。妇女长期服用含雌激素的避孕药可诱发SLE亦是佐证。研究证实,雌激素可抑制T细胞功能并显著降低NK细胞的活性。激活B细胞功能,使血浆免疫球蛋白水平及抗DNA抗体水平增加;由雌激素介导的B细胞激活可产生高水平的IgG型抗dsDNA抗体并增加肾脏的损害。

7.药物

某些药物如肼屈嗪可以引起药物性SLE,其作用机制为与脱氧核糖核蛋白形成药物-核蛋白复合物,具有免疫原性,另外肼屈嗪可以抑制补体C4的结合,使补体激活失控,而引起药物性狼疮。有研究显示药物引起或导致病情活动的发生率为3%~12%。这些患者中HLA-DR4表达明显增多,表明有遗传易感性。药物性LE多发生于年龄较大的患者,主要表现为多发性关节炎、肝大、淋巴结肿大及肺部病变,肾及中枢神经系统受累少见。实验室检查常有高γ球蛋白血症、白细胞减少、抗核抗体阳性及抗组蛋白抗体阳性。双链DNA抗体常常阴性,血清补体也正常,停药后,症状及体征会好转。这些药物中还包括普鲁卡因胺、左旋多巴、抗癫痫药(苯妥英钠、乙琥胺、扑米酮)、抗生素类(青霉素、灰黄霉素、磺胺类),其他如异烟肼、氯丙嗪、口服避孕药、青霉胺、保泰松、奎尼丁等。最近加拿大卫生权威部门警示长期应用米诺环素治疗青少年痤疮可能诱发SLE,提醒医务人员注意长期使用米诺环素造成相关自身免疫性疾病的风险。

8.其他研究

在SLE女性患者中,有66.7%的患者25-羟维生素D水平低下,17.9%的患者维生素D缺乏。维生素D缺乏可诱导B细胞活化,增加SLE罹患风险。日光中285~315nm的作用光谱可直接或间接干扰细胞核的DNA或细胞质的溶酶体酶而激发红斑狼疮,某些疫苗、血清、链球菌感染等也可成为激发因素,其他如内分泌紊乱、精神刺激、手术等外伤等体内及环境的影响都可和本病有关。

主要变化有纤维蛋白样物质沉积及血管壁增厚等血管炎性变化,纤维蛋白样物质被认为免疫球蛋白G(IgG)与DNA等抗原以及补体和纤维蛋白混合构成的嗜酸性无结构物质,沉积于结缔组织而像结缔组织变性。在内脏器官还可发现苏木紫染色小体(hematoxylin staining bodies),可能由于组织细胞及淋巴细胞的细胞核物质变性后所形成的嗜酸性均匀团块,含有和红斑狼疮细胞相同的成分。

皮肤组织病理变化是表皮萎缩,基底细胞液化变性,真皮水肿,毛细血管扩张,管周有轻度淋巴细胞浸润,胶原纤维有纤维蛋白样物质沉积,皮下脂肪可发生黏蛋白样变性,血管常有炎性变化。

内脏损害的组织病理变化基本相似,但淋巴结、心脏及肾脏等器官的病变处还常有染成均匀紫红色的苏木紫染色小体。血管炎性变化广泛存在,小血管管壁变性,血液及血清渗出,血管的内皮细胞增生,常有血栓形成;脾脏及淋巴结常有灶性坏死,脾脏内较小动脉周围的胶原纤维绕成疏松的同心环;肾小球毛细血管的基底膜有纤维蛋白样沉积物和不规则的肥厚而成“线圈”状;心脏内膜可以因苏木紫染色小体的存在而有疣状增殖性损害,曾经称为非细菌性疣性心内膜炎,患者有SLE的临床表现,曾经称为李布曼-萨克斯(Libman-Sacks)综合征。

有的患者有胸膜炎、心包炎等浆膜炎。

考虑SLE诊断时所做的实验室检查范围要相对宽泛一些,检查项目既要包括SLE特有的实验室检查,也要涵盖其他结缔组织病的项目,因为在接诊患者时,很难一开始将患者的诊断聚焦在SLE上。往往需要通过全面地了解情况,然后才集中到某一个病上。另外,SLE经常与其他结缔组织病重叠发生。扩展搜索的范围也实为必要。常见的实验室检查如下:

(一)自身抗体

抗核抗体(ANA)滴度在1∶80以上有临床意义。由于血清中含有抗核抗体,可见细胞有周边型(核膜型)、均质型(弥漫型)、斑点型、核仁型及着丝点型的荧光染色核型,其中周边型对早期诊断尤其有价值。在SLE活动期,阳性率可达80%~90%,甚至100%。常见抗原为脱氧核糖核蛋白(DNP)、组蛋白,偶见双链或组蛋白;如染色呈斑点状,为斑点型,抗原为可提取性核抗原(extractable nuclear antigen,ENA),如U1-RNP、Sm、SS-A、SS-B抗原等。

(二)SLE的标记抗体

1.抗dsDNA抗体

SLE患者40%~70%为阳性,高滴度时为标记抗体,是SLE中主要的致病性抗体,与SLE病情活动度,特别是与SLE的肾脏损害有关,其抗体效价活动期升高,缓解期降低甚至转阴。可作为监测SLE病情变化及药物疗效的指标。

2.抗Sm抗体

是SLE患者的标志抗体,在SLE患者中阳性率为15%~40%,临床意义与抗ds-DNA抗体相同。但此抗体与病情活动及狼疮性肾炎等未发现有明确的关联,不会在其他疾病和正常人群中出现。可出现在预后较好、抗核抗体阳性、抗双链DNA阴性的一组患者,这些患者肾损害轻、低补体血症、轻度中枢神经损害和明显的皮肤损害。

3.其他自身抗体

(1)抗U1-RNP抗体:

SLE患者中30%~40%为抗U1-RNP抗体阳性,少见于新生儿LE,也可见于进行性系统性硬化病患者。抗U1-RNP抗体在混合结缔组织病中阳性率可达95%~100%,表现为高滴度(可1∶10000),是诊断混合性结缔组织病的标志性抗体,患者常伴有雷诺现象、食管功能紊乱、肺功能障碍、关节炎、肌炎,肾脏损害较少或较轻,对糖皮质激素治疗也敏感。混合性结缔组织病中U1-RNP抗体排斥其他抗核抗体,故当临床上不能确定混合性结缔组织病或SLE与硬皮病重叠时,抗U1-RNP抗体可用于鉴别。事实上,由于SLE发病率大大地高于混合性结缔组织病,大多数抗U1-RNP抗体阳性患者是SLE,常与抗Sm抗体同时存在,但良性患者往往只有抗RNP抗体而没有抗Sm抗体。

(2)抗SS-A/Ro抗体:

SLE患者中35%抗SSA/Ro抗体阳性,干燥综合征患者66%阳性,还与新生儿红斑狼疮、SCLE及光敏感发生有关。

(3)抗SS-B/La抗体:

SLE患者中15%抗SSB/La抗体阳性,干燥综合征患者40%阳性,还与新生儿红斑狼疮的发生有关;抗SSA/Ro抗体及SSB/La抗体,对SLE尤其是SCLE和新生儿LE与干燥综合征是有特异性的,也高度提示光敏感和慢性特发性血管炎。25%~30%的SLE患者血清中有抗Ro抗体。这些患者多有光敏性皮损、类风湿因子阳性及同时有干燥综合征。抗SSA抗体和抗SSB抗体阳性的干燥综合征患者更容易并发外分泌腺受累、血管炎、原发性胆汁性肝硬化、紫癜、中性粒细胞减少和嗜酸性粒细胞增多、高球蛋白血症及类风湿因子阳性。40%~50%的抗Ro/SSA抗体阳性的SLE患者合并有抗La/SSB抗体。抗La/SSB抗体很少单独出现,但在此抗体存在时,肾炎的发病率低。

(4)抗PCNA抗体:

即抗增殖性细胞核抗原抗体,由Miyachi等于1978年在SLE患者的血清中首次发现并命名,因其只存在于正常增殖细胞及肿瘤细胞内而得名,见于3%的SLE患者,其他结缔组织病罕见,可作为SLE标志性抗体。此抗体是反应细胞增殖状态的良好指标,因此更多的是作为肿瘤方面的研究。

(5)抗核糖体P蛋白抗体:

SLE患者中10%抗核糖体P蛋白抗体阳性,是SLE的特异性抗体,在其他疾病和正常人中很少见。有研究表明,抗核糖体P蛋白抗体与红斑狼疮的神经精神损害有很大的相关性,并认为其是SLE患者肝脏损害和肾炎有关,抗核糖体P蛋白抗体与红斑狼疮的病情活动也相关。

(6)抗组蛋白抗体:

在红斑狼疮检出率为30%~70%,但与病情是否活动及临床表现无关。很多药物可诱发类似SLE的综合征,称为药物性狼疮,病情较SLE轻,停药后症状可消失。药物性狼疮患者抗组蛋白的检出率很高(>95%)。当患者血清中仅检出抗组蛋白抗体(和抗ssDNA抗体)而无其他抗核抗体时,强烈支持药物性狼疮的诊断。

(7)抗磷脂抗体:

抗磷脂抗体包括5种:抗心磷脂抗体、抗磷脂酰丝氨酸抗体、抗磷脂酰肌醇抗体、抗磷脂酸抗体、抗磷脂酰甘油抗体。SLE患者30%~40%阳性,与血小板减少、自发性流产或死胎、血栓形成、血管炎及神经系统病变有关。抗磷脂抗体综合征(antiphos-pholipid syndrome,APS)被认为是与一组特异性抗体即抗磷脂抗体(antiphospholipid antibody,aPL)相关的凝血酶原功能异常。这种抗磷脂抗体也发生于有网状青斑皮肤变化的ANA阴性患者中。Behcet综合征有视网膜血管栓塞者有此抗体。有报道抗磷脂综合征可与自身免疫性疾病伴发,包括类风湿、溶血性贫血、溃疡性结肠炎等。

(8)抗scl-70抗体:

主要见于SSc中的弥漫型,是SSc的标志性抗体,其阳性率25%~70%,局限型硬皮病患者此抗体检出率很低,仅约20%。在CREST综合征患者抗scl-70检出率仅4%~11%。

(9)抗着丝点抗体(ACA):

抗着丝点抗体是一种紧附于染色体着丝点的DNA蛋白结合体,在CREST综合征ACA阳性率达90%,是CREST综合征的标志性抗体。此外,在约25%的原发雷诺现象患者ACA也可阳性,这些患者可能是CREST综合征的早期变异型或顿挫型,因为其中部分人在数年后可发展成典型的CREST综合征。在系统性硬化病患者中,抗着丝粒抗体的阳性率为22%~36%,此外,有雷诺现象的SLE、干燥综合征、RA或桥本甲状腺炎患者,也有部分可检出抗着丝粒抗体。

(三)一般实验室检查

1.血液检查

由于骨髓功能受抑制、缺少铁质、溶血或肾功能不良的影响,大多数患者贫血。1/3以上患者的白细胞减少,总数低于5×109/L,但少数患者的白细胞较高。20%的患者血小板减少,往往小于4×109/L而易发生血小板缺少性紫癜。90%患者的红细胞沉降率增快,但有少数患者的红细胞沉降率始终正常。血清球蛋白往往增多,不但γ球蛋白增加,α球蛋白也增多,而白蛋白减少,因而白蛋白与球蛋白的比率倒置。20%患者的梅毒血清试验呈假阳性反应,40%的类风湿因子阳性。肝功能常不正常,抗链“O”滴定度可以增高,少数患者有冷凝球蛋白血症。

2.其他检查

包括尿液一般检查等,肾脏有损害时尿液内出现红细胞、蛋白质及管型,肾功能可不正常。做胸部X线检查可显示肺纹理增加。在检眼镜下,可发现视网膜有黄白色小黑点或出血,视神经乳头可以水肿。怀疑狼疮脑病可行脑扫描、免疫血清学实验、精神和神经测验等。

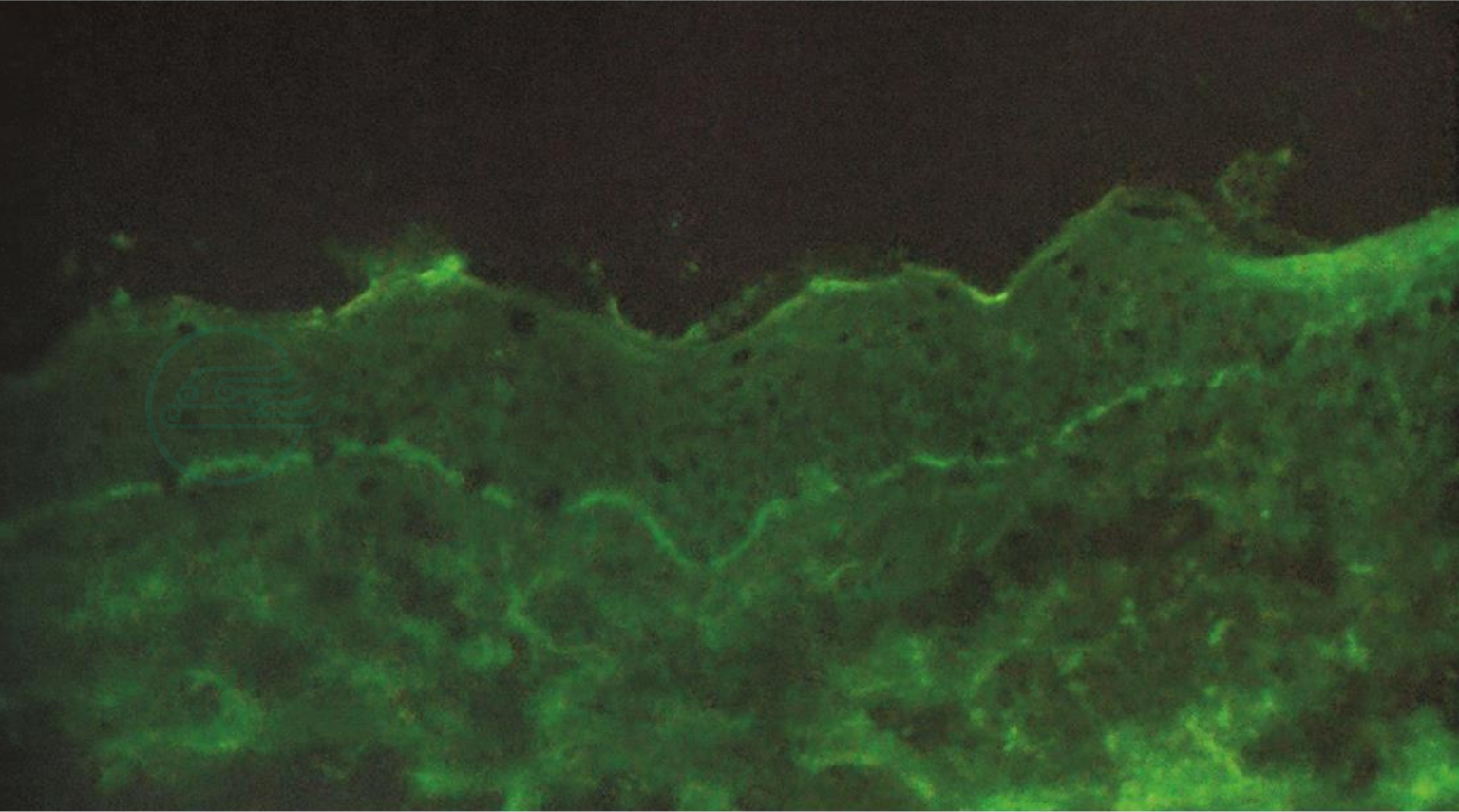

3.直接免疫荧光法

称为直接免疫荧光检查(direct immunofluorescence,DIF)或狼疮带试验(lupus band test,LBT),比间接免疫荧光法的诊断结果更为可靠(图8)。

图8 狼疮带试验

冷冻组织标本经荧光抗原处理及染色后,放在荧光显微镜下观察,可见IgG、IgM、IgA及补体C1、C3等构成的免疫复合体沉积于表皮及真皮交界处,放出鲜明的带状绿色荧光。90%以上的患者皮疹处呈阳性反应,50%~60%患者外观正常的皮肤也是阳性,尤其露出部位正常皮肤阳性率可达70%~80%,而盘性红斑狼疮或其他疾病的正常皮肤都呈阴性,因此,狼疮带试验的诊断价值较大,特别是正常皮肤是否阳性为SLE和DLE的可靠鉴别法。当然,外观正常皮肤呈阴性反应时不能排除SLE。局部应用过含氟糖皮质激素类药物后可由阳性变阴性,SLE发病不到2~4个月时外观正常皮肤往往也呈阴性反应。

免疫荧光带试验阳性反应也出现于混合结缔组织病、红斑性天疱疮及大疱性类天疱疮。在疱疹样皮炎及变应性血管炎等组织内也见荧光,而表现不同。少数SLE患者家属的正常皮肤也可呈阳性,甚至有人发现个别正常人有假阳性反应。

在急性发作期应该卧床休息。在日常生活中,应有适当休息,不要过分体力劳动或太疲劳,精神不可紧张,避免强烈日晒及紫外线照射,外出时应穿长袖衣及戴宽檐帽,日晒部位应擦遮光剂。饮食应有充足的营养,酒类应该禁饮。药物不可滥用,特别是容易引起SLE样综合征的要禁用或慎用,血清或疫苗不可随意注射,贫血较轻时不宜输血,不必要的外科手术不要施行,而感染对患者的威胁性大,往往不可吝用抗生素,任何继发性感染都须防止。

治疗方针是以最少的治疗取得最满意的效果,特别是糖皮质激素的应用要适当合理,可使病情迅速缓解,甚至可防止重要器官发生不可逆的严重损害,而不太需要的症状治疗要少用。

治疗的效果主要是由临床表现来判定,不必过分重视实验室的结果,例如,病情虽已稳定或好转,而抗核抗体滴定度仍很高,红细胞沉降率可不减慢,红斑狼疮细胞也仍存在。

1.非甾体抗炎药(NSAID)

主要用于治疗SLE肌肉关节症状、轻度浆膜炎及发热等全身症状,常用的有阿司匹林、吲哚美辛、萘丁美酮、双氯芬酸钠、布洛芬等。需要注意的是,NSAID的不良反应有时易与活动性SLE混淆,如NSAID可通过抑制肾脏前列腺素合成而影响肾脏血流灌注,有肾损害的SLE患者尤应注意这一点。阿司匹林,每次1.2~1.5g,每日3次,有消化道刺激症状时应饭后服用且服用肠溶片剂型,必要时可联合口服黏膜保护药。

2.抗疟药

抗疟药有抗光敏和稳定溶酶体膜的作用,对皮炎、口腔溃疡、光敏感、关节炎、关节痛均有较好的疗效,适用于各型SLE,常用的有氯喹和羟氯喹(HCQ)。可与NSAID同时应用,能减轻皮肤及关节症状,也改善胸膜炎及轻度心包炎,但不能改变血液异常或阻止中枢神经系统及肾脏等器官的损伤。羟氯喹每次剂量为0.1g,每日2次,皮损消退后每日服1次,维持量可为每周服0.1~0.2g。抗疟药停用易导致SLE复发,甚至出现重要脏器受累加重。因此,对抗疟药有效的患者不主张完全停药。抗疟药可引起视网膜病变,严重者可失明,对服用抗疟药患者应至少6个月进行1次眼科检查。另外,对于成人妊娠期患者HCQ是允许使用的。

3.糖皮质激素

对于口服NSAID和HCQ无明显效果的中重度SLE患者,糖皮质激素是标准的治疗方法,是现有治疗SLE的最重要药物,小剂量有抗炎作用,大剂量有免疫抑制作用。激素的用量视疾病类型、病情程度和患者个体情况而异,应用过程中应注意其毒副作用。当SLE患者的临床症状、体征和实验室指标得以控制后,可考虑激素减量。但有些患者激素减至一定量时容易复发,因此需长期小剂量维持。有发热及关节痛等较轻症状时可服泼尼松15~30mg/d,病情活动而有高热、贫血及心包炎等损害时可增到60mg/d左右,分3~4次服用;有狼疮性脑炎及狼疮性肾炎时常需要更大剂量。

长期大量应用可引起血压高、尿糖及骨质疏松或髋关节的无菌性坏死等不良反应,特别是抗菌力降低,患者常因继发性感染而致命。因此,症状缓解时应该酌减剂量,泼尼松的长期维持量应少于15mg/d,一般为每日或隔日服5~15mg。病情稳定后也可以用其他药物替代。

4.免疫抑制剂

糖皮质激素疗效不佳或应用太久而不能减量时可加用或改用免疫抑制药如氨甲喋呤、环磷酰胺、鸟唑嘌呤、硫唑嘌呤等,这些药物有抑制骨髓功能及降低感染力等不良反应而需注意。狼疮性脑病及狼疮性肾炎常需要同时应用免疫抑制药及大量泼尼松;有中枢神经系统损害时,并用泼尼松及硫唑嘌呤比单独应用其中一种要好。新一代免疫抑制剂有吗替麦考酚酯、2-氯脱氧腺苷、他克莫司、来氟米特等。

5.血浆交换法

对狼疮性肾炎等严重患者除应用环磷酰胺等免疫抑制药及大量泼尼松外,每周可换血浆5~8L。肾功能急性衰竭而无尿时可并用肝素、泼尼松及肾透析法。血浆交换法可以去除一些致病免疫球蛋白和免疫复合物以及炎性反应调节因子,如补体成分等。但应注意的是,SLE患者体内的B淋巴系统处于多克隆激活状态,T淋巴细胞的功能亦不正常,血浆置换或双膜过滤后可使血液内的免疫球蛋白水平急剧下降,促使B淋巴细胞被激活更明显,结果产生抗体回弹现象,因此在使用血浆置换疗法时,必须同时应用足量的免疫抑制剂。

某些免疫疗法如转移因子可每周肌内注射1次。T细胞减少者可服左旋咪唑150mg/d,每周连服3日。胸腺素的试用未能使人满意。

6.中药

雷公藤是中国传统医学的免疫抑制剂,能诱导细胞凋亡、抑制IL-2合成、抑制NF-κB活性和阻断T淋巴细胞的生长周期。国内的一些临床研究显示,用雷公藤多苷片治疗狼疮肾炎时可减少激素和其他免疫抑制剂的用量,该药在防止狼疮肾炎复发及减轻疾病活动性方面更具优越性,适用于维持治疗和难治性狼疮肾炎的辅助治疗。雷公藤多苷总量30~60mg/d,分2~3次应用。在应用时要注意其对肝、肾、生殖系统毒性等不良作用的监测。

白芍总苷在多个环节影响细胞免疫、体液免疫以及炎症过程,被视为免疫调节剂,可以调节免疫功能,且由于同时具有保肝作用,可在增进其他药物疗效的基础上有效地缓解疾病引起的肝损害及药物引起的肝损害,已成为免疫相关疾病治疗的基础用药。白芍总苷0.6g,每日3次。部分患者初期用药可有轻度腹泻。

7.生物治疗

利妥昔单抗是针对B细胞表面特异性分子CD20的单克隆抗体。它不仅能减少B细胞产生自身抗体,还可以阻止B细胞呈递自身抗原给T细胞,减少自身反应性T细胞的活化。初步研究显示,利妥昔单抗在治疗增殖性狼疮肾炎方面具有确切的安全性和有效性。其他生物治疗包括针对炎症因子的单克隆抗体(如抗TNF-α、抗IL-10),阻断T、B细胞间信号转导的单克隆抗体(抗CD154和CTLA-4Ig)和抗补体C5a单克隆抗体的相关临床试验还在进行中。

8.症状治疗

解除或减轻症状的药物要精心选择,不要滥用可以诱发SLE样综合征的药物。糖皮质激素类药物已减量或停用而关节症状仍较重时可用阿司匹林或吲哚美辛,有精神病时可用氯丙嗪,有癫痫时可用抗惊厥药,有肾病综合征时可用利尿剂,心力衰竭时可用利尿及强心剂,任何继发性感染都应防止而常需要应用抗生素。

9.妊娠期的处理

如意外妊娠,最好在妊娠早期终止妊娠,如无紧急情况,患病妊娠妇女一般不应人工流产。由于泼尼松不易通过胎盘,因此孕期可以口服泼尼松控制SLE病情,而不宜使用地塞米松。如果在妊娠前已用泼尼松、硫唑嘌呤等免疫抑制剂治疗,不能因为妊娠而减量或停用,这样可能加重病情,狼疮病情的恶化较之药物对胎儿的有害作用,后果更为严重。妊娠期中可续服泼尼松而不影响胎儿发育或引起畸形,临产或产后应加大剂量,可静脉注射糖皮质激素类药物并应密切观察病情,分娩时甲泼尼龙60mg或氢化可的松200mg静脉滴注,产后2日甲泼尼龙40mg静脉滴注,产后3日恢复产前剂量,至少10mg/d,维持6周。

10.紧急处理

(1)糖皮质激素“冲击”治疗:

糖皮质激素治疗是处理各类狼疮急症的主要方法,近年来用甲泼尼松“冲击”疗法治疗狼疮脑病、重症狼疮性血小板减少及溶血危象、急性狼疮肺炎、ARDS、狼疮性心包积液有心脏压塞时,以及其他各种严重的危及生命的急性暴发性狼疮。一般用中、小剂量冲击,即每次用300~600mg,或80~120mg/d,连续应用1~2周。

(2)环磷酰胺“冲击”治疗:

8~12mg/kg,加入10%葡萄糖液或生理盐水中静脉滴注,连用2次,每2周1次,累计总量<150mg/kg;或环磷酰胺1 000mg加入10%葡萄糖液或环磷酰胺0.5~1.0g/m2,加入10%葡萄糖液或生理盐水中静脉滴注,每月1次,连用3~6次;同时合用泼尼松0.5mg/(kg•d)。

(3)丙种球蛋白“冲击”治疗:

静脉注射大剂量丙种球蛋白适用于严重的血小板减少性紫癜、全血细胞减少及肝肾功能损害等情况,尤其对合并严重感染的重症狼疮选用丙种球蛋白“冲击”安全有效。大剂量为400mg/(kg•d),中剂量可200mg/(kg•d),连用3~5日,以后每月400mg/kg,用1次。

(4)血浆置换疗法:

适用于严重的SLE伴有高水平的循环免疫复合物时,可与泼尼松或环磷酰胺配合使用,目的在于辅助治疗难以控制的重症狼疮。