英文名称 :allergic cutaneous vasculitis

皮肤及全身小血管都可发生变应性血管炎而有各种表现,其中有以皮肤表现为主的皮肤型,以内脏损害为主的系统型,兼有两者的皮肤-系统型,可统称为皮肤-系统性血管炎(cutaneous-systemic vasculitis),有过很多病名及不同分类法。

皮肤表现显著的过敏性血管炎被称为变应性皮肤血管炎(allergic cutaneous vasculitis)、结节性真皮变应疹(nodular dermal allergide)、坏死性结节性皮炎(dermatitis nodularis necrotica)等,内脏的小血管有血管炎性损害时为系统性变应性血管炎(systemic allergic vasculitis)等。此外,还有变应性小动脉炎(arteriolitis allergica)及白细胞碎裂性血管炎(leukocytoclastic angiitis)等名称。

有人认为变应性皮肤血管炎应包括白细胞碎裂性血管炎、过敏性紫癜、血清病和冷凝球蛋白血症或恶性肿瘤等病有关的血管炎。

变应性皮肤血管炎主要为Ⅲ型变态反应,并和实验性阿瑟斯(Arthus)反应相似。

药物如巴比妥类、磺胺类、吩噻嗪类、碘化物及阿司匹林等是常见的病因,化学品如除草剂及某些农药也可引起。有的在发病前有病毒性感染如乙型肝炎,或是有上呼吸道感染、脓皮病或链球菌感染史,感染消失后皮损往往自然减轻或消退。系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、冷凝球蛋白血症及恶性肿瘤可有变应性皮肤血管炎的表现。此外,不少患者没有任何可疑的诱因。

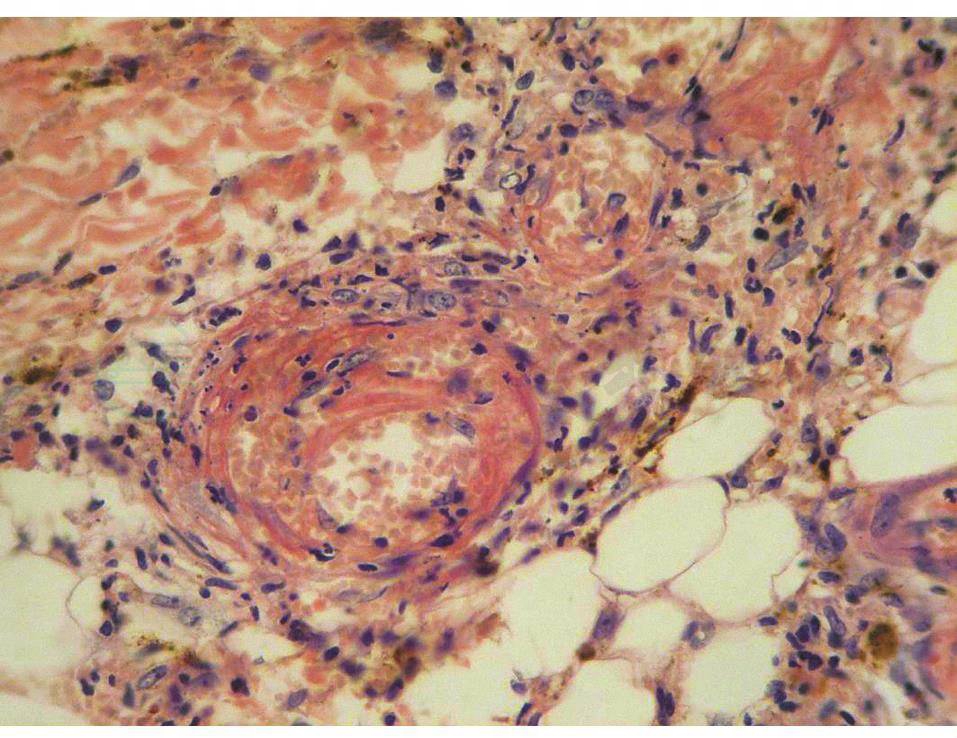

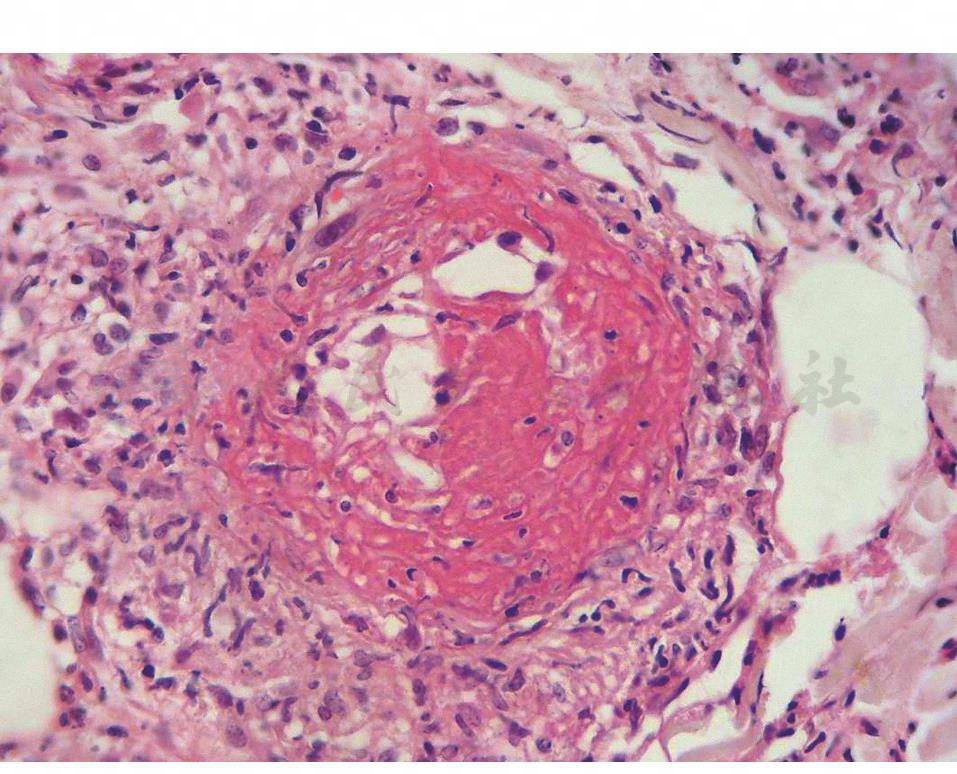

初起时,真皮浅部毛细血管、微动脉、微静脉及附近组织发炎,血管扩张及渗液增多,可引起红斑及水肿或水肿性丘疹。渗出液很多并有大量红细胞外渗时发生紫癜、表皮下水疱或出血性水疱。血管壁增厚及内皮细胞增生可使管腔闭塞,管腔内可有血栓形成。血管壁往往不完整,血管壁及附近结缔组织发生纤维蛋白样变性,并有嗜中性粒细胞、嗜酸性粒细胞或淋巴细胞等浸润并侵入血管壁内,白细胞核碎裂成嗜碱性小粒而为核尘(图1、2)。真皮深处及皮下组织的血管波及时可发生结节,表面皮肤的颜色正常或呈淡红色。表浅血管有大量血栓形成时可引起表浅的皮肤坏死,而深部血管有大量血栓时可引起边缘内陷的疼痛溃疡,坏死及溃破处将逐渐发生肉芽组织而有纤维形成。

图1 白细胞碎裂性血管炎病理

图2 变应性皮肤血管炎病理

荨麻疹性血管炎的主要变化是血管壁有纤维蛋白样沉积物,附近组织有嗜中性粒细胞等浸润及核尘和外渗的红细胞。

白细胞数可以正常,而血小板常暂时性减少,红细胞沉降率加快,常有高球蛋白血症,和严重而持久的低补体血症。直接免疫荧光检查法显示真皮血管附近的纤维蛋白样坏死区有IgG为主的免疫球蛋白及C3沉积。

糖皮质激素类药物如泼尼松等可暂时减轻剧烈的关节痛、胃肠疼痛或出血、肾脏损害及严重的神经性病患。可口服泼尼松40~60mg/d,症状减轻时减到维持量。如果泼尼松禁用或疗效不佳,可改用或加用免疫抑制剂如烷化剂类,可服环磷酰胺50~100mg/d。不少报道氨苯砜对本病治疗有效,其机制可能是稳定溶酶体膜。非甾体抗炎药可减轻症状。有报道用阿仑单抗、细胞因子抑制剂或拮抗剂、细胞间黏附分子抑制剂治疗有效。

抗组胺药、氯喹及维生素C等的疗效常难使人满意。最好疗法是寻找及移除病因。