英文名称 :molluscum contagiosum

传染性软疣(molluscum contagiosum,MC),1817年由Bateman首先描述。本病是由痘病毒中的传染性软疣病毒( molluscum contagiosum virus,MCV)所致的表皮增生性传染病,其特点为皮肤上发生单个或多个的圆形蜡样丘疹,中心有脐凹状,并含有干酪样栓塞物。本病可通过接触尤其性接触或自体接种传染。也可见于HIV感染者中。

1.形态

感染人类的痘病毒有许多种。引起本病的病毒系痘病毒科的一种DNA病毒,是人体最大的病原性病毒之一,大小约为300μm×200μm×100μm。电镜研究,病毒的形成与胞质有密切关系。首先,病毒胞质基质浓缩,并出现嗜酸性颗粒,集聚成大颗粒,称颗粒组合型病毒(初期型病毒);继而形成细颗粒型病毒(中期型);最后形成一层砌样外壳和哑铃状DNA内核,整个胞质基质变成病毒包涵体,又称软疣小体。形态学上与痘疮、牛痘、羊痘及其他动物病毒相似。

2.培养

目前培养及动物实验均尚未成功。曾有报道传染性软疣能在原代小羊膜细胞、人包皮成纤维细胞、猴肾细胞及FL细胞中产生细胞病变效应(CPE)。不过,因其不通过脱膜阶段而使该病毒难以在任何细胞中生长,故不能将细胞培养分离病毒作为常规。

3.分型

传染性软疣病毒因不能在组织培养细胞中繁殖而妨碍了对其DNA的分析,有限的报道表明本病毒G+C含量高于痘苗病毒,有3个亚型。MCV-1,MCV-2和MCV-3。自生殖器分离的病毒定名为MCV-Ⅱ,自身体其他部位分离的病毒定名为MCV-Ⅰ。但3个型病毒的病灶不一定局限于某个部位。临床标本中的传染性软疣病毒颗粒形态与正痘病毒相似,但其“M”颗粒表面有似雅塔痘病毒之突起管状结构,有别于天花、猴痘及痘苗病毒。此外软疣病毒无囊膜,有别于塔那痘病毒。

4.抵抗力

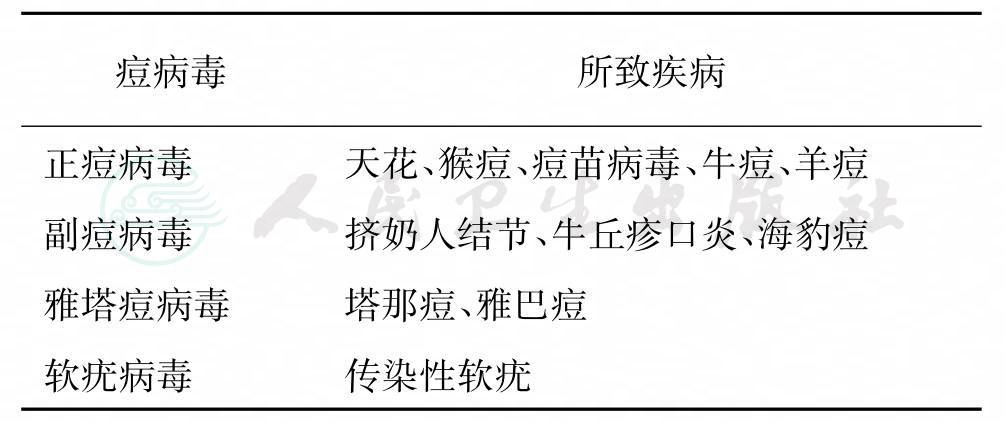

经紫外线照射灭活的病毒颗粒也不能感染细胞,痘病毒在低温干燥下很稳定,冻干的毒种在低温下可保存数年。但在潮湿环境下60℃、10分钟即可灭活。氧化剂、次氯酸盐、过氧化锰均能灭活痘病毒,0.2%甲醛可破坏病毒的传染性。见表4-5-1

表4-5-1 痘病毒与人类疾病

1.发病率

传染性软疣为世界流行性疾病,本病在巴布亚、新几内亚、斐济等儿童中发病率最高。在西方,本病发病率上升并与生殖器疱疹、梅毒和淋病的发病增多相平行。据Willcox报道,1971~1973年男性传染性软疣增加了29.6%,女性增加了25.0%。根据我国上海华山医院皮肤科报道,本病主要常见于儿童。分子流行病学调查发现MCV-1较MCV-2常见,但亚型与发病部位之间及亚型与病损形态之间并无联系。但与儿童相比,成人MCV-2者多见。

2.传染方式

本病可直接接触传染、间接接触传染、自身接种,或通过性接触传染。本病可在公共浴池、游泳池、自身搔抓,搓擦而接种感染或通过性接触传染,性接触传染主要见于性活跃的青年人,故认为是一种性病,其依据有:①软疣皮损多发生于生殖器或邻近部位,同性恋者其皮损好发于肛周;②性伴之间软疣发病率较高;③上述性活跃人群中常伴发其他性病。本病很少发生于老人,最近报道有见于AIDS患者,5%~18%感染HIV患者中发现传染性软疣。如存在易感因素,对此病毒比较敏感者,损害易泛发,有报道在结节病、白血病、使用皮质类固醇及免疫抑制剂者,可发生广泛的皮损。黑猩猩、袋鼠及马可自然感染。非性接触患者重要是儿童,皮损发生在生殖器以外。

由MCV感染引起的病理变化是非常典型的,并仅限于表皮。在抵抗MCV感染时,对宿主免疫力所引起的作用很难定论。因为儿童发病率明显高于成人。宿主的抵抗力可随年龄增长而提高。炎症反应提示细胞介导的对MCV抗原的免疫应答。尤其是AIDS患者出现泛发性皮损,经常在皮损消退前出现炎症反应。这表明细胞免疫的重要性。体液免疫的作用尚不清楚,但大多数患者体内有低水平抗体存在,提示体液免疫是次要的。

特征性的是表皮细胞内出现多数细胞质内包涵体,称为软疣小体。其小体挤压每个受损细胞的细胞核,使胞核呈弯月状,位于细胞的边缘;软疣小体由嗜伊红变成嗜碱性,在角质层可见多数35μm直径大小的嗜碱性软疣小体,若中心的角质层破裂,排出软疣小体,形成有中心的火山口样。毛囊性传染性软疣,真皮内有多数扩大的毛囊,其中充满了软疣小体。

本病为自限性,破坏性治疗则形成瘢痕,要权衡利弊。要在治疗中防止自体接种或密切接触引起的病毒传播,性伴侣应同时治疗。

1.物理治疗

将损害中的软疣小体用小镊子夹住疣体,将之挤出或挑出,然后点入浓苯酚、足叶草脂或三氯醋酸,并压迫止血;可用电干燥,液氮或干冰冷冻;利多卡因/普鲁卡因软膏(EMLA)刮除术;脉冲染料激光;光动力治疗;宽胶带的应用。

2.外用药物

外涂2%碘酊;或0.1%维A酸酒精局部涂搽;10%氢氧化钾溶液;外用1%~5%的咪喹莫特;外用西多福韦、全反式维A酸、阿达帕林。外用40%硝酸银糊剂、0.5%鬼臼毒素、10%聚维酮碘以及50%水杨酸都曾获得较好的疗效。有报道称外用氢氧化钾及苯酚会留下严重的瘢痕,后者目前已不推荐使用。尽管斑蝥素证明是一种有效的治疗方法,这种药物不易获得,外用免疫调节剂咪喹莫特证实安全有效。外用1%的咪喹莫特及竞争性DNA聚合酶抑制剂3%西多福韦可以成功治疗传染性软疣。

3.刮除或手术

可用刮匙刮除,巨大疣可手术切除。

4.系统治疗

(1)西咪替丁:对13例儿童传染性软疣患者进行了疗程为2个月的40mg/(kg·d)西咪替丁治疗。除3例患者外,完成治疗的所有患者获得痊愈。

(2)灰黄霉素。

(3)干扰素:2例免疫缺陷儿童患者的传染性软疣应用皮下注射干扰素-α后治愈。

(4)西多福韦:用于HIV感染者,3例AIDS患者的难治性传染性软疣在开始高活性抗反转录病毒治疗( HAART) 6个月后痊愈,HIV感染患者应用利托那韦及拉米夫定抗病毒治疗后,严重的传染性软疣皮疹大部分消失。