英文名称 :epidermoidcyst,dermoid cyst and teratoma invertebral tube

表皮样囊肿、皮样囊肿、畸胎瘤属于儿童椎管内胚胎残余组织肿瘤。

这类肿瘤均由胚胎发育期残存的细胞异位发展而成。表皮样囊肿仅含表皮和表皮脱落细胞;皮样囊肿除表皮及其脱落细胞外,尚有真皮组织及皮肤附件如汗腺、皮脂腺、毛囊等;畸胎瘤则含有三个以上胚层结构。

此类肿瘤占全部椎管内肿瘤的10%~ 20%,男性稍多于女性,发病多在20岁之前,少数则在老年。

肿瘤大小不一,瘤体大多为圆形、椭圆形,有完整包膜,呈膨胀性生长。

1. 表皮样囊肿一般外表光滑,囊壁内层呈角化的鳞状上皮,囊腔内充满白色角化物,故又称珍珠瘤、胆脂瘤,其外层为少量纤维结缔组织,较薄,与周围组织粘连较轻。

2. 皮样囊肿壁较厚,囊腔内层为皮肤组织,除了表皮外,还存在真皮层,可见到毛囊、皮脂腺和汗腺结构,腔内充满灰黄色豆渣样物,可有毛发,囊壁外层为增生的纤维结缔组织,可伴皮肤瘘管。皮样囊肿内容物溢出会引起无菌性或感染性脑膜炎,若多次反复发作,囊壁与周围神经组织形成不同程度的粘连。

3. 畸胎瘤是由3个胚层演化的脏器组织结构构成的肿瘤,其界限清楚,但常与周围组织紧密粘连,瘤体内可有坏死,伴发感染。畸胎瘤分为成熟型、未成熟型和畸胎瘤恶变3个亚型,椎管内的畸胎瘤以成熟型多见。肿瘤多数位于髓外硬膜下,少数发生于硬脊膜外。可包裹整个马尾或脊髓并与之粘连。瘤体可发生囊变,瘤组织的某一部分可以发生恶变如上皮成分的癌变,间叶组织的肉瘤变。未成熟型多数伴脊膜膨出和脊髓纵裂等先天发育畸形。

○ 脊柱X线平片能显示椎管管腔的改变以及隐性脊柱裂或脊柱弯曲畸形,多用于门诊筛查。脊柱CT和MRI检查对本病有定位甚至定性诊断的作用,其中MRI是最佳确诊方法。

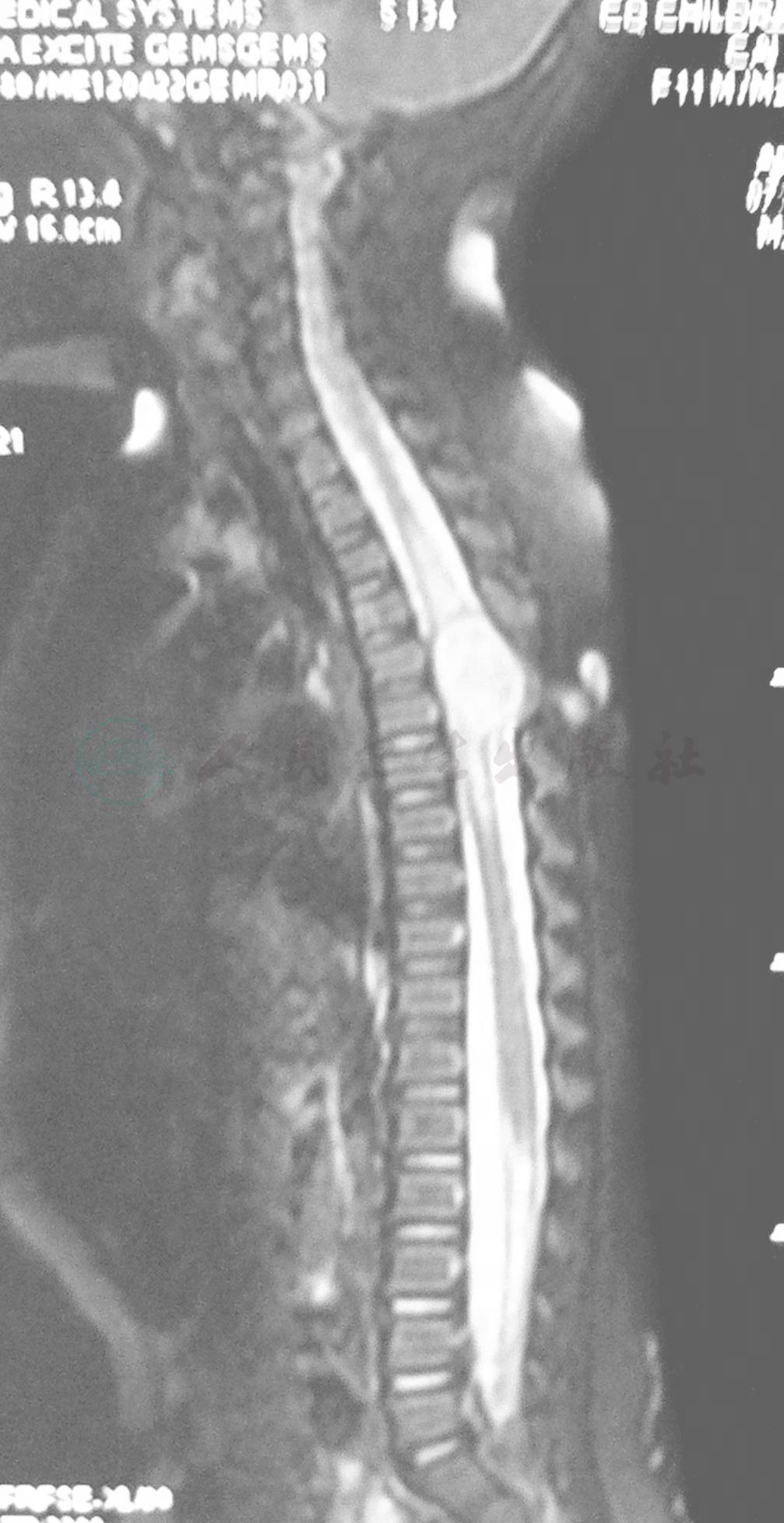

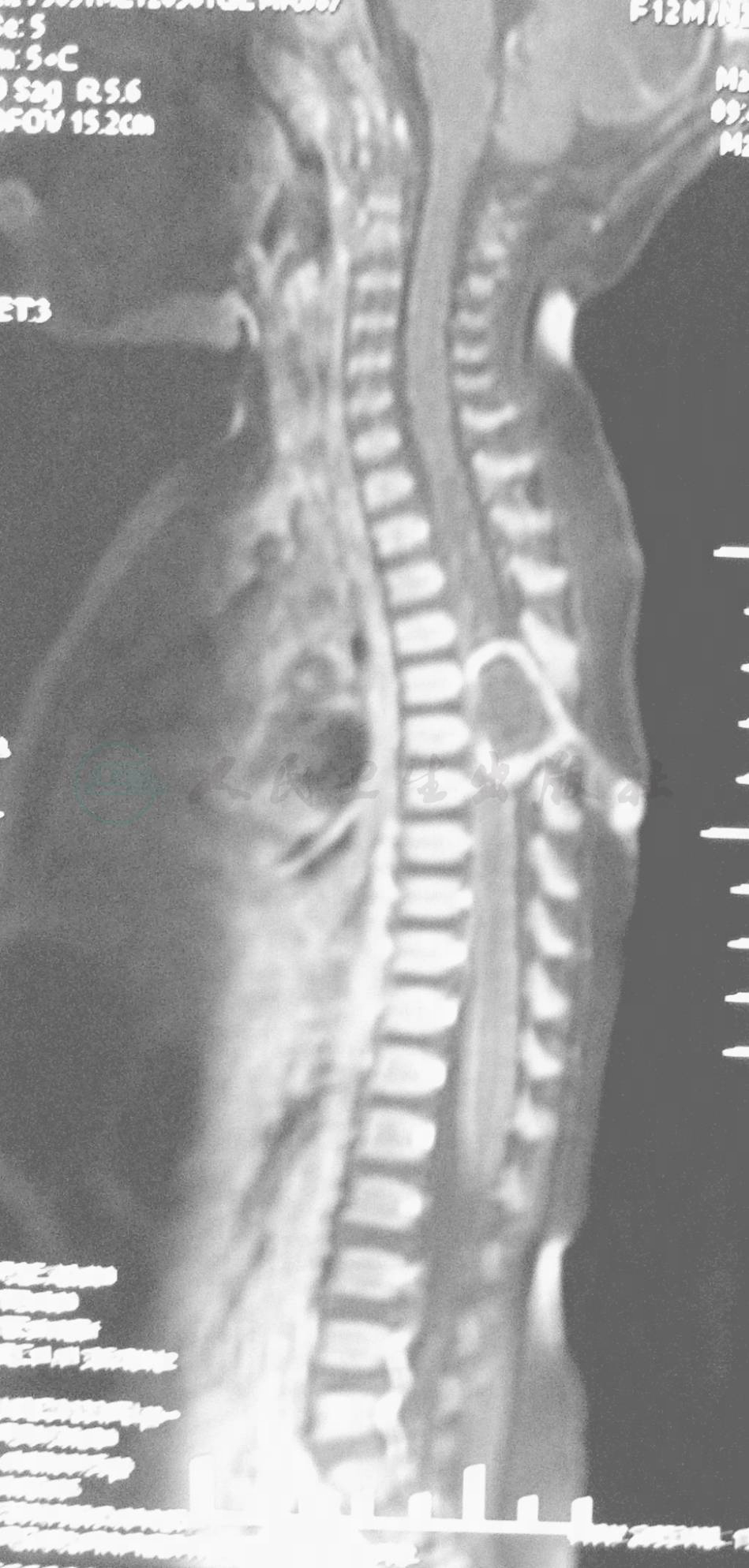

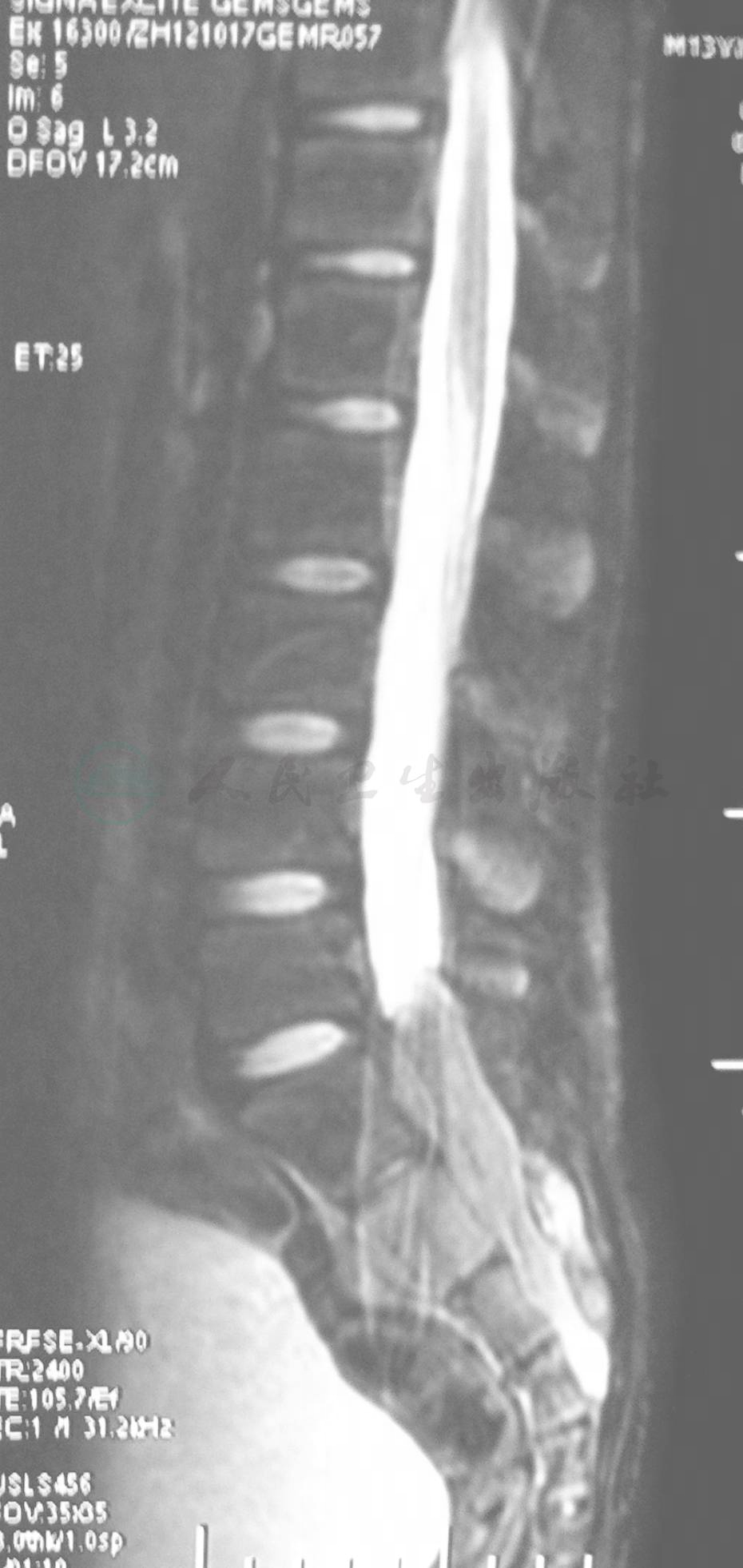

○ 皮样囊肿和表皮样囊肿的MRI检查可见椎管内局灶性短或等T1长T2信号影,信号较均匀,脊髓多受压变形(图1)。增强扫描病灶边界强化明显。偶可见囊肿有窦道经椎间隙、皮下组织与皮肤表面相通,在皮肤表面可见瘘口(图2)。畸胎瘤多为混杂信号(图3),如以脂肪成分为主,脂肪抑制像可被抑制,是MRI诊断畸胎瘤的重要标志。

图1 椎管内皮样囊肿

MRI显示等T1长T2信号影,边界清楚,马尾神经受压推移

图2 胸段髓内皮样囊肿

MRI矢状位呈长T1长T2信号影,囊肿壁明显强化,囊肿有窦道与皮肤瘘口相通

图3 椎管内畸胎瘤

MRI冠状位T2加权像,骶管内混杂信号影,向一侧骶髂关节延伸

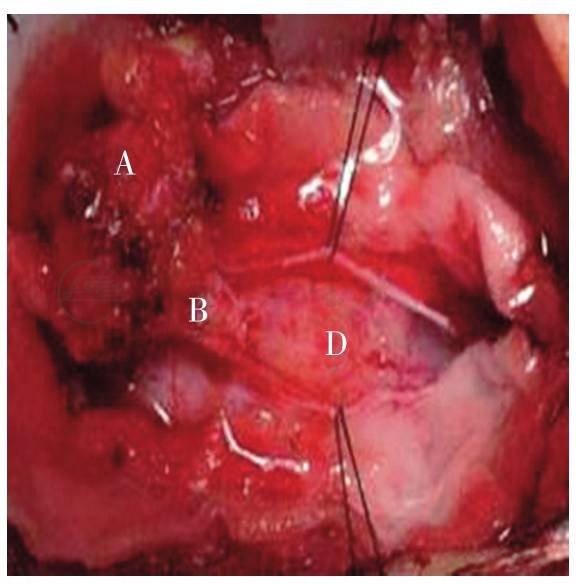

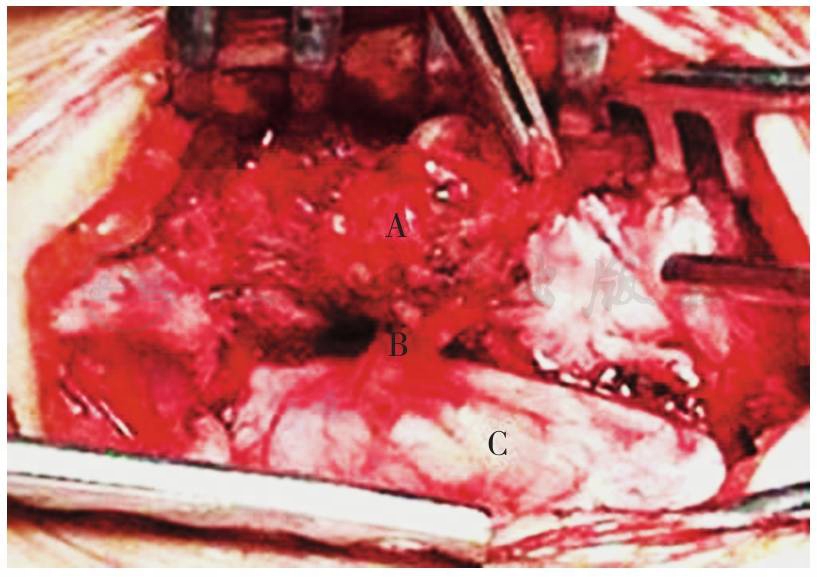

○ 椎管内表皮样囊肿、皮样囊肿和畸胎瘤一经确诊,应尽早手术切除。对于椎管内囊肿经皮下窦道与皮肤瘘口相连的病例,临床常出现感染反复发生经久不愈的情况,已合并感染者应先抗感染治疗,感染控制后再行手术(见图4)。

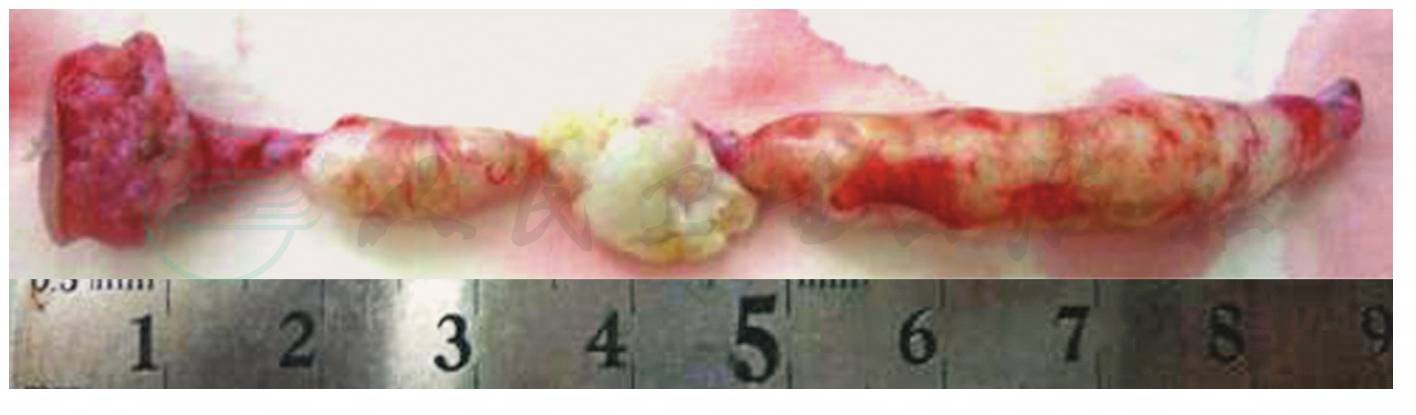

图4 皮样囊肿伴皮肤瘘口形成

术中所见:皮肤瘘口(A)经窦道(B)与硬脊膜腔(C)相连,打开硬脊膜腔,见相连的皮样囊肿(D)全切的皮肤瘘口、皮下窦道及椎管内皮样囊肿

○ 由于硬脊膜下或脊髓内的皮样囊肿囊内多有感染存在,应力争完整切除以免破溃后感染扩散。同时术中应以湿棉条保护周围组织,避免内容物溢出污染导致术后脑脊髓膜炎的发生。

○ 术中应在显微镜下尽可能全切除瘤壁避免复发,同时使用电生理监测避免损伤脊髓和神经。合并感染的肿瘤,术中用含抗生素的生理盐水反复冲洗手术野防止感染扩散。肿瘤囊壁为纤维结缔组织,生长缓慢,术中如不能完整切除可采取部分或次全切除以获得症状缓解,择期再行2次手术处理肿瘤复发。