英文名称 :arachnoid cyst

中文别名 :软脑膜囊肿

蛛网膜囊肿是脑脊液样的囊液被包围在蛛网膜形成的囊性结构内而形成的。最常见于中颅底、桥小脑角、鞍上和颅后窝等。通常是偶然发现的。在影像学检查中,往往可以看到蛛网膜囊肿周围的骨质有变化,CT和MRI提示囊肿内部是信号类似脑脊液的液体。

蛛网膜囊肿是先天性颅内疾病,常常又称为软脑膜囊肿(leptomingeal cyst)。与继发性软脑膜囊肿不同,继发性囊肿常由颅内炎症或创伤、手术引起。创伤后软脑膜囊肿和感染后炎症渗出和损伤出血后的广泛粘连,脑脊液聚集形成,蛛网膜破裂造成活瓣使脑脊液进多出少形成囊肿。

蛛网膜囊肿是先天性形成的,发生于蛛网膜层的内部膜裂开。囊液通常与脑脊液相同。与脑室系统和蛛网膜下腔不沟通。有的是不封闭的,有的是孤立的。囊腔内部由脑膜上皮细胞形成,上皮膜抗原(epithelial membrane antigen, EMA)阳性,而癌胚抗原(carcinoembryonie antigen, CEA)阴性。蛛网膜囊肿也可以发生在脊髓腔。“颞叶发育不全”过去被用于颅中窝的蛛网膜囊肿,这名词现在基本不用了。其实脑容量左右是基本相同的,而颅骨扩大,脑实质的移位,脑功能的变化表现为脑实质部分被蛛网膜囊肿替代了。

蛛网膜囊肿增大的机制很多,主要有:①分泌学说:蛛网膜囊肿形成时,存在的脉络丛残余或囊肿本身的内皮细胞具有分泌功能,使囊腔逐渐扩大;②渗透压学说:囊液中的蛋白质含量稍高,渗透压高于蛛网膜下腔,不断吸收脑脊液;③单向活瓣学说:蛛网膜囊肿与蛛网膜下腔之间存在小孔,形成单向活瓣,脑脊液在脑搏动的推动下,在囊腔内进多出少,囊肿逐渐扩大。

蛛网膜囊肿约占颅内占位疾病的1%,尸检报告中约占5%。随着影像检查技术的广泛应用,阳性检出率越来越高。男女比例约为4∶1。左侧比右侧多见,双侧蛛网膜囊肿可见于Hurler综合征(一种黏多糖疾病),见表1。

表1 蛛网膜囊肿的分布

蛛网膜囊肿几乎都与蛛网膜池相关,除了鞍区等特殊部位。在桥小脑区的表皮样囊肿很像蛛网膜囊肿,但在MRI的检查中DWI呈高信号。

1.单纯型蛛网膜囊肿

囊腔内层覆盖的上皮细胞能分泌脑脊液,中颅底蛛网膜囊肿也常常是这类。

2.复合型蛛网膜囊肿

囊腔内层由膜上皮细胞、神经胶质细胞、室管膜细胞等多种细胞成分。

蛛网膜囊肿的病理变化包括囊肿本身的病理结构,大体为局部蛛网膜增厚形成囊腔,呈圆形或不规则形。囊液多为脑脊液样,偶见浑浊液体。囊壁为薄层纤维组织,内腔面覆盖蛛网膜上皮细胞,为单层扁平上皮、立方上皮或多层移行上皮。有的囊壁仅为增厚的纤维组织,可无或仅有少量蛛网膜细胞,部分伴有神经胶质纤维。蛛网膜囊肿的病理还包括囊肿周围变化,如局部的颅骨骨质会变薄隆起。局部脑组织会出现受压萎缩的表现。

定期CT或MRI检查可以用来评价蛛网膜囊肿的变化。脑脊液的流动性检查如脑池造影和脑室造影仅用在鞍上囊肿或者后颅囊肿的手术前鉴别诊断。

1.CT表现

蛛网膜囊肿表现为边缘光滑的、脑实质外的、非钙化的囊性病灶,囊肿内部的液体密度与CSF相似,无强化影。囊肿周围可见颅骨受压膨胀隆起,说明囊肿的慢性过程。往往可以伴随脑室扩大(占幕上病例64%,占幕下病例80%)。凸面的或中颅底的囊肿对周围脑组织有占位效应,可以压迫同侧-侧脑室,中线移位。鞍上、第四脑室和颅后窝中线的囊肿可以压迫第三脑室和第四脑室,堵塞室间孔或中脑导水管引起脑积水。

2.MRI表现

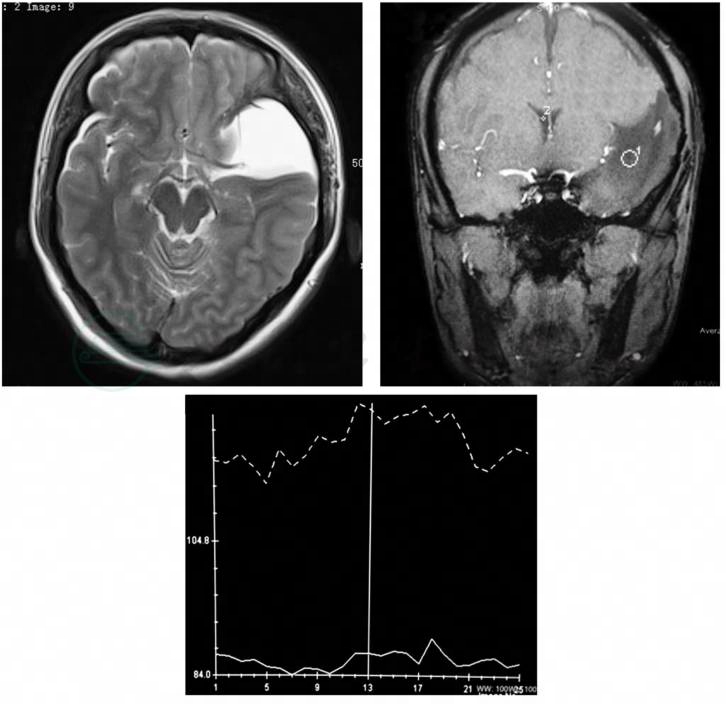

可以确定囊肿内脑脊液成分,鉴别肿瘤性囊肿,比CT更有优势。甚至可以看到囊肿壁。MR检测脑脊液波动性,可以了解囊液与脑脊液波动是否相关,来推测囊肿是否与蛛网膜下腔是否相通,见图1。

图1 MRI表现

左侧颞叶蛛网膜囊肿MRI,囊液脑脊液波动检查。对脑室内的脑脊液和囊肿内囊液,在不同的时相下液体波动同步性曲线。该MR提示囊肿与蛛网膜下腔部分相通

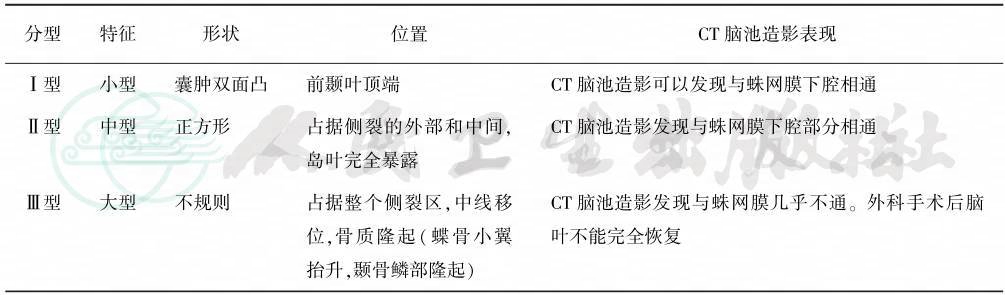

3.CT脑池造影或脑室造影用碘剂或放射物质,可以看到在囊肿内的充盈。但由于充盈速度变化较大,囊肿的多样性导致脑室造影对手术的帮助有限(表3)。

表3 侧裂区蛛网膜囊肿的CT分型

目前,对于没有占位效应和症状的蛛网膜囊肿,不管囊肿部位和大小怎样,大多数医生都认为不需治疗。对于偶尔发现的成人蛛网膜囊肿,每6~8个月的定期影像学检查是有必要的,可以判断囊肿是否增大。儿童期发现的蛛网膜囊肿需定期检查到成年。

蛛网膜囊肿引起囊肿内或硬膜下出血,可以是急性或者亚急性的血肿,都需要积极处理,手术中除了清除血肿,同时切除囊肿壁。或形成急性颅内压增高,应急诊手术。如果出现局限性神经功能障碍如运动或视力障碍、癫痫反复发作,也应积极手术。

1.蛛网膜囊肿的穿刺术手术方法简单、快速。但术后囊肿复发率高,症状不能缓解。

2.开颅或者内镜下囊肿壁切除术,囊肿开窗,与基底池打通缓慢抽出部分囊液,再在显微镜下分离和尽可能多地切除囊壁。大血管周围的内层囊壁和囊肿周围的脑池应充分打开,建立囊肿与脑池间的交通,以防止囊肿复发。囊腔需冲洗干净,保护好囊腔外侧壁的桥静脉。由于术后脑体积恢复较慢,手术遗留的空隙易致局部积血,故手术止血要彻底,以避免发生延迟性颅内血肿。术中可直接看到囊肿内部,有利于囊肿的鉴别。对个别的孤立性囊肿有效。在一部分病例中可以避免永久分流手术。缺点是囊肿壁开窗处在术后往往被瘢痕堵塞,囊肿重新包裹,囊液集聚。或者由于开窗不够,囊肿内囊液对脑池的流量不够,术后还要加分流手术。开颅手术有一定的手术风险。

3.囊肿分流术用分流管将囊液引流至腹腔或者血管内。可能是目前最好的治疗方法。Anderson提出:儿童蛛网膜囊肿应首选囊壁次全切除术,以控制颅内压,防止囊内出血和恢复脑组织及功能发育;幼儿仅在开颅效果不佳时才考虑分流手术;成人,尤其是老年人,应首选囊肿分流术;如果发现脑室进行性扩大,应做脑室腹腔分流术。手术中可以结合脑室分流,行囊腔脑室一同分流。该治疗的效果明显,手术风险低,复发率低。但也有感染风险和异物排斥反应。

4.对于鞍上的囊肿可以用脑室镜行囊肿切除术。术中将囊肿与脑室打通,并与基底池打通。该方法对手术器械有一定的要求。同样存在囊肿复发的可能。