英文名称 :dermoid cyst

中文别名 :皮样瘤

皮样囊肿(dermoid cyst)是少见的先天性良性肿瘤,起源于异位的胚胎残余细胞,又被称作皮样瘤。颅内皮样囊肿仅占颅内肿瘤的0.04%~0.7%,好发于中线及中线旁,颅内最常见于后颅窝、前颅窝及鞍区,亦可见于颅缝及脑室内,幕上者较少。

皮样囊肿比表皮样囊肿少的多,约是表皮样囊肿的1/10,占颅内肿瘤的0.1%~0.7%。小儿皮样囊肿占小儿颅内肿瘤的0.45%。

1.部位

颅内皮样囊肿2/3发生在颅后窝,尤其是小脑中线部位,亦可发生在第四脑室、枕部的硬膜下或硬脑膜外,其次是脑桥、额叶下面,其他部位有垂体区、松果体区等。丁育基报道的10例皮样囊肿,小脑蚓部3例,大脑半球及小脑半球各2例,颅中窝、第四脑室、第三脑室后部各1例。罗世祺报道的9例小儿皮样囊肿,第三脑室后部、小脑蚓部、颅后窝硬膜内外各2例,颞部硬膜外、第四脑室、小脑半球各1例。

2.组织学

皮样囊肿一般呈球形或分叶状,表面光滑,囊壁较厚,边界清楚,偶与脑组织有牢固的粘连。少数有钙化,囊内含有油脂样物质,呈淡黄色或灰黄色,粘稠半固体状态,其中可有毛发,牙齿罕见。囊壁外层为少量的纤维组织,不仅有表皮而且有真皮及其毛囊、皮脂腺和汗腺等皮肤附件,瘤壁中偶可见到软骨和骨组织。

1.CT表现

典型的皮样囊肿表现为鞍旁、前颅窝和后颅窝类圆形或不规则形低密度病灶,边界清楚,周围无水肿(图1)。肿瘤内脂质成分较多时表现为负值,内部因含较多浓稠分泌物或有出血时密度可升高(图3A、4A、5A),偶有文献报道CT上表现为高密度影的皮样囊肿。

2.MRI表现

典型的MRI表现为T1WI呈高信号,T2WI则信号多样,可为低信号,也可以是高信号。依据肿瘤内容物所定,含毛发多者低信号多见,含较多量以三酰甘油和脂肪酸为主的脂质成分时,则表现为高信号,脂肪抑制序列可见高信号消失。DWI表现为高信号(图2-6)。增强扫描病灶无明显强化,部分囊壁可见强化。

图1 皮样囊肿

A.CT平扫示后颅凹中线区近颅板处示双房囊性低密度病灶,边界欠清楚,第四脑室受压前移,变小,伴幕上脑积水。B.CT增强扫描病灶囊壁及间隔呈均匀一致强化,囊内无强化

图2 右颞极区皮样囊肿

A~C.T1WI信号混杂,以高信号为主;T2WI呈高信号;游离的脂滴分布于双侧颞枕部脑沟、双侧脑室及三脑室

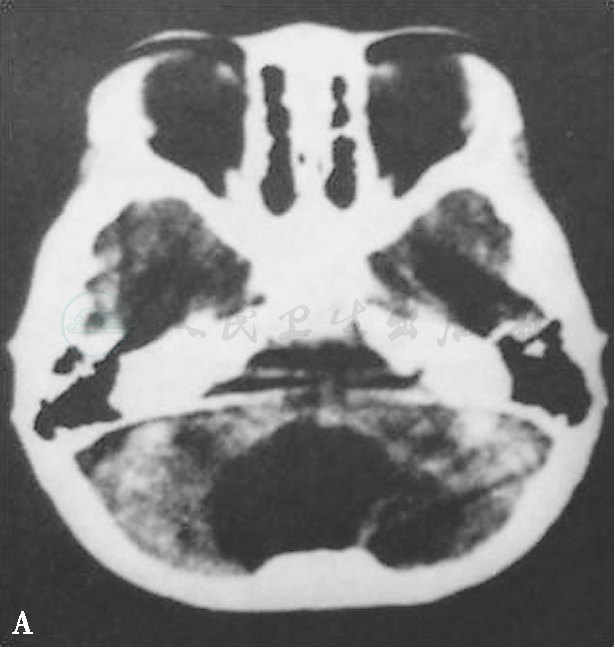

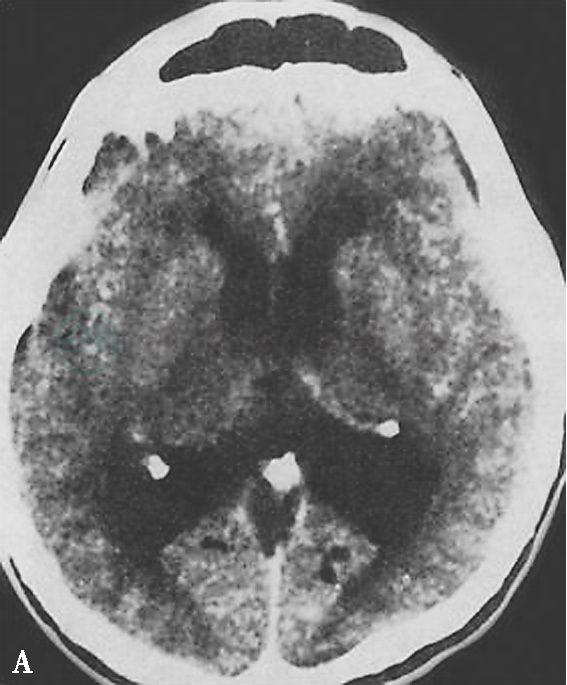

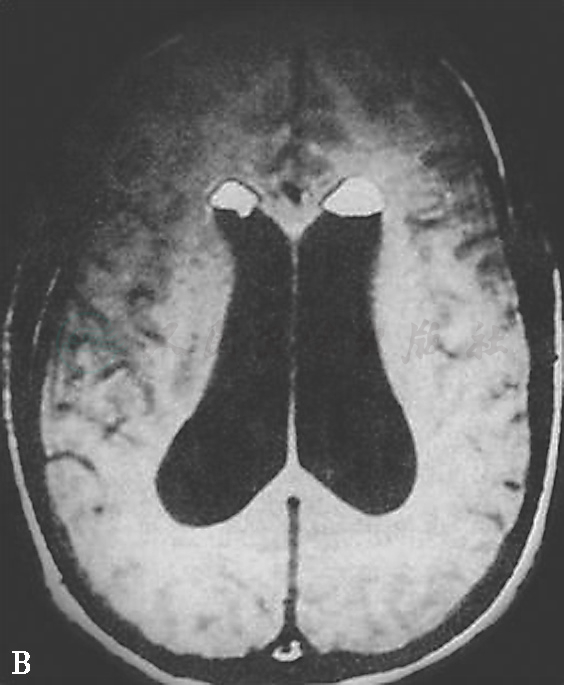

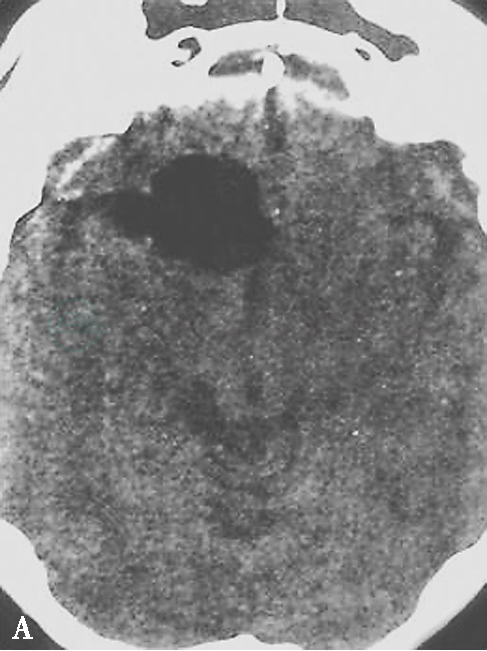

图3 皮样囊肿

A.CT平扫双额角示低密度液平面。B.横轴位T1WI双侧侧脑室额角内多发脂肪-脑脊液平面

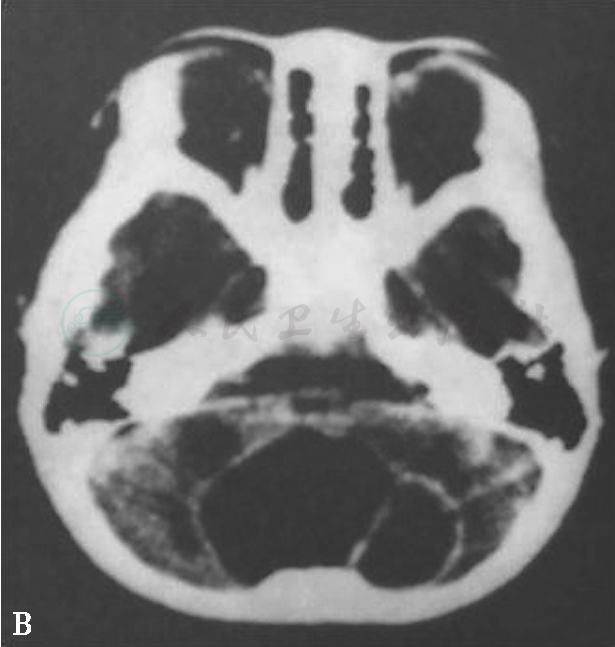

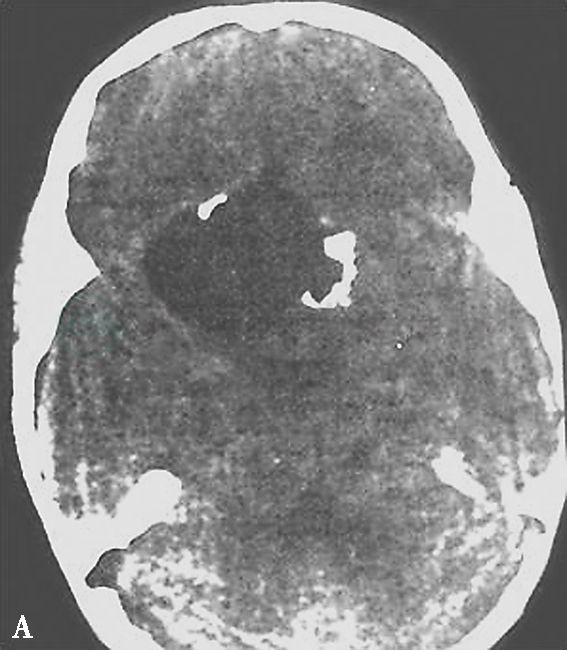

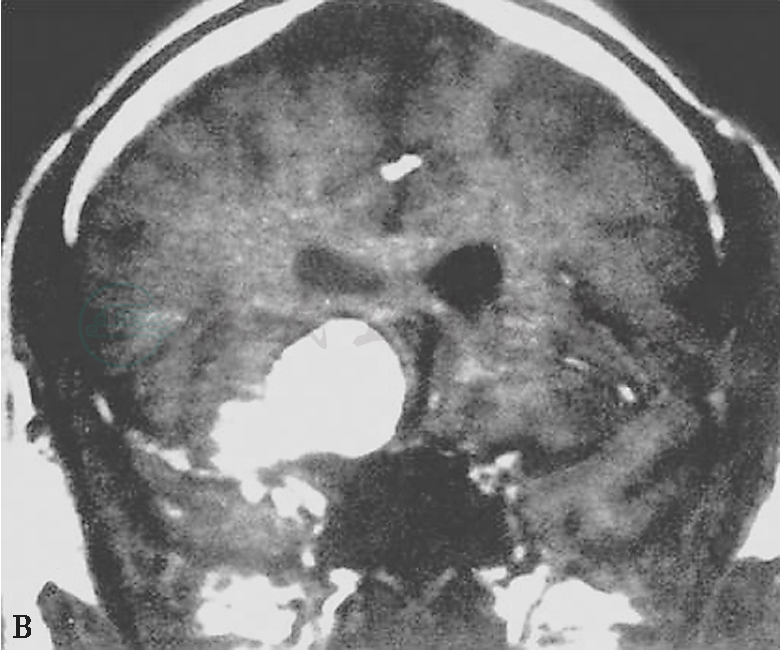

图4 皮样囊肿破入蛛网膜下腔

A.CT平扫显示鞍旁脂肪样低密度肿块,周边散在钙化。B.矢状位T1WI示鞍旁高、等信号囊肿,边界清楚,邻近额、顶叶脑沟高信号

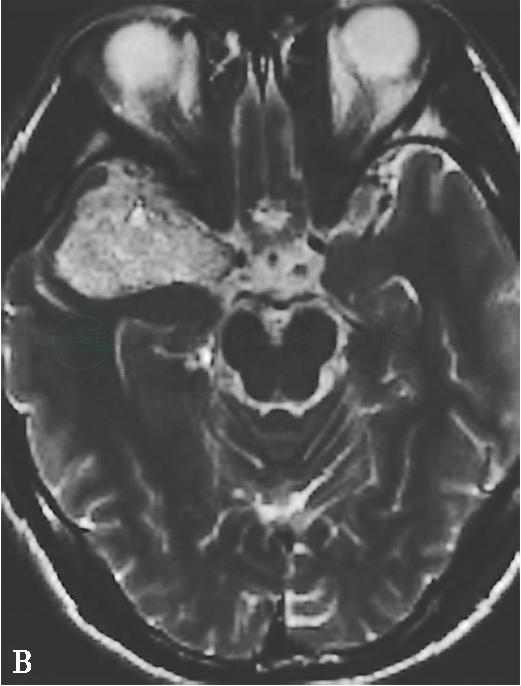

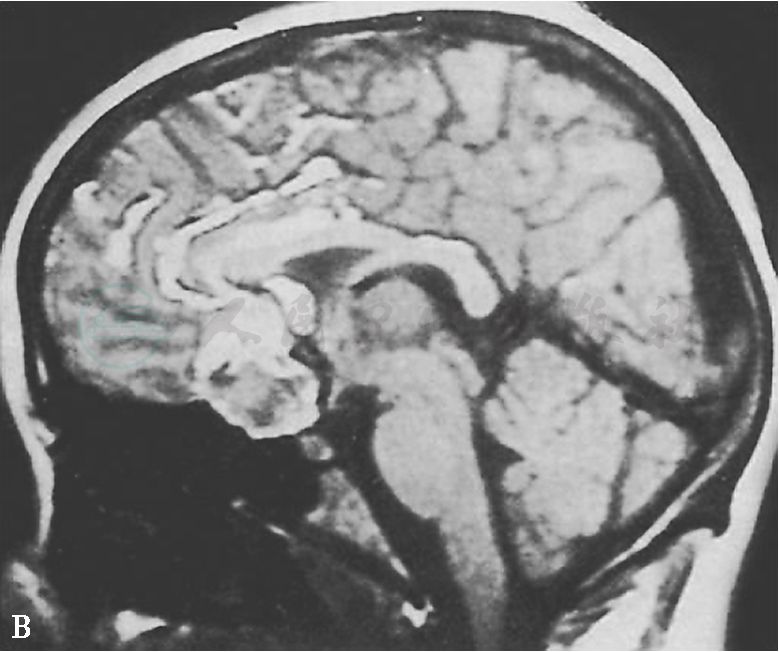

图5 皮样囊肿破入蛛网膜下腔

A.CT平扫显示右额底部低密度肿块,边界清楚,密度均匀,并向外侧裂延伸。B.冠状位T1WI呈高信号脂肪样肿块,并多发脑脊液播散

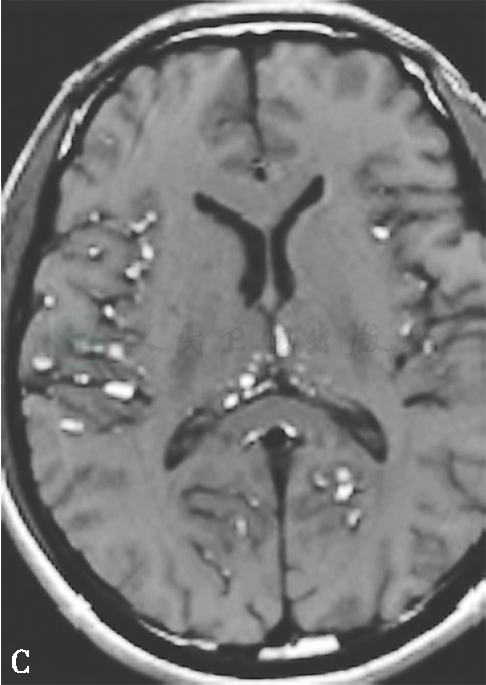

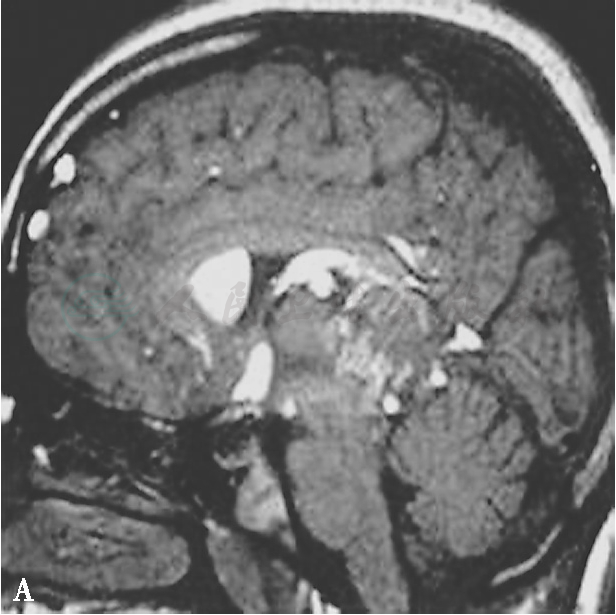

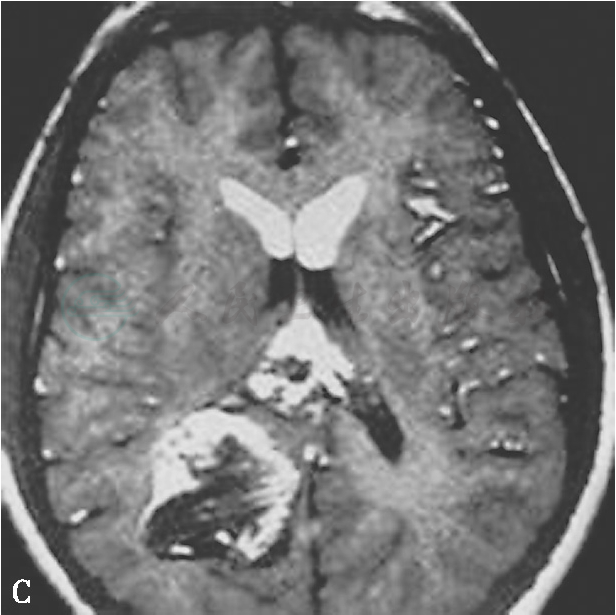

图6 皮样囊肿破入蛛网膜下腔

A、B、C.矢状位、横轴位T1WI双侧侧脑室内多发脂肪-脑脊液平面,蛛网膜下腔多发散在颗粒状脂肪灶

手术治疗为其唯一治疗方法,伴有皮瘘者应连同瘘管一同切除。由于皮样囊肿多位于颅底颅后窝,包膜与周围组织粘连,因此,囊壁完全切除有困难。对于脑重要部位的皮样囊肿,不必强求全部切除囊壁。硬膜外皮样囊肿伴有皮瘘者,勿切开硬膜以防颅内发生感染而导致死亡。整个手术过程中勿使囊内容物进入蛛网膜下腔,以免发生术后“无菌性脑膜炎”,一旦发生要不断腰穿放液或脑室引流,应用抗生素及激素等。总之,其手术方法及治疗原则同表皮样囊肿。