英文名称 :pituitary carcinoma

垂体腺癌(pituitary carcinoma)是指腺垂体来源,并有明确的脑、脊髓或其他系统转移的垂体恶性肿瘤,发病率不足全部垂体肿瘤的1%。临床分类上,仅符合恶性组织学诊断标准的垂体肿瘤,如胞核非典型性及多形性、有丝分裂活性、坏死、出血及侵袭性等并不能诊断为垂体腺癌,因这些特点也存在于垂体腺瘤中。垂体腺癌是可浸润邻近组织,又有远隔转移,如肝、骨、淋巴结、肺等转移,或通过脑脊液系统可转移幕上、幕下及脊髓的任何部位。

来自腺垂体细胞的原发癌很少见,发病率不足垂体腺瘤的1%,常发生于成年人。

有原发性腺癌和继发性腺癌之分。原发者不到全部垂体肿瘤的1%,可局部浸润并转移到脑和脊髓,也可远处转移到肝、骨、肺和淋巴结等。颅外转移者有50%合并Cushing病。原发性垂体腺癌,全部病例有血清GH和ACTH增高,部分病例有PRL增高。转移性垂体腺癌多数伴有尿崩症,原发灶以乳癌居多,其次是肺癌、前列腺癌,转移途径有血流转移、鼻咽腔肿瘤直接侵袭、白血病、淋巴瘤等的浸润,与原发性垂体腺癌的临床特征相吻合,但临床表现和影像学检查没有特异性,确诊依靠病理检查。

垂体腺癌细胞的组织结构与一般垂体腺瘤相同,但细胞分化不良,胞核大小、形状、染色不均一,有大量核分裂象。与原发性垂体肿瘤相比,转移病灶组织学恶性度更高。原发肿瘤多为垂体大腺瘤,微腺瘤很少报道恶变的病例。部分肿瘤从发病起即为恶性,伴随局部组织浸润,肿瘤细胞学形态不典型,迅速出现远处转移,从最初发现肿瘤到明确远处转移的时间从数月至数年,平均约7年。

肿瘤细胞通过脑脊液循环、血行播散及淋巴结转移进行扩散,多数转移性灶分布于软脑膜下或脑室周围。肿瘤细胞从血管周围间隙渗出或侵犯静脉窦时,肿瘤可沉积于脑组织深部,特别是脑实质。

1.CT表现

CT扫描显示蝶鞍扩大,鞍底骨质变薄或破坏。利用增强的冠状、矢状及轴位CT可显示肿瘤大小及向蝶鞍上、下与鞍旁侵犯情况。肿瘤生长迅速,形状极不规则,瘤内见不规则坏死灶,可呈多发,多呈偏心性。

2.MRI表现

垂体不对称性增大,增大垂体上缘局限性上突,垂体高度大于正常值,垂体柄向对侧移位和鞍底下陷。肿瘤呈圆形、椭圆形及不规则形(图1、2)。垂体可见异常信号,于T1WI上呈低信号,于T2WI上呈高信号。经动态增强扫描检出病灶,早期肿瘤呈相对低信号,中期与正常垂体不能分辨,延迟相呈相对高信号,此可有效提高腺癌的检出率。MRI发现垂体肿瘤生长迅速,肿瘤内坏死、出血常见,肿瘤可侵入硬脑膜和相邻脑组织以及邻近骨骼导致骨质破坏,增强后强化明显,常很不均匀。垂体腺癌发生于鞍内,可以向周围生长,破坏鞍底,侵犯蝶窦、鼻咽后部、筛板等,此时与鼻咽癌或鼻窦肿瘤向后侵犯很难区分。

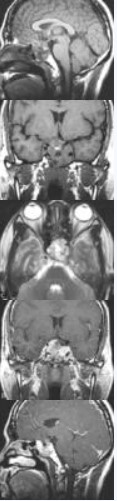

图1垂体腺癌

A.矢位T1WI显示鞍内团块样占位,呈稍低信号。B、C.矢位、轴位T1WI Gd-DTPA增强扫描显示团块明显强化,边界略毛糙,信号欠均

图2垂体腺癌

A、B、C.矢位、冠位T1WI、轴位T2WI显示鞍内团块样占位,呈低等高混杂信号示肿块内出血及坏死,蝶鞍及鞍底骨质破坏蝶鞍扩大。D、E.冠位、矢位T1WI Gd-DTPA增强扫描肿块呈不规则不均匀强化

垂体癌罕见,尚无本病的特殊处理规范,处理方法与侵袭性垂体腺瘤相似。为控制垂体腺癌,可能需要一次或多次手术切除,辅以放疗和化疗。

1.手术治疗

鞍区的垂体腺癌仍首选经鼻蝶垂体腺癌切除术,虽然手术往往不能治愈垂体腺癌,但对转移至第Ⅲ脑室或第Ⅳ脑室或高危区域肿瘤,手术能缓解肿瘤的压迫症状或脑积水。对垂体腺癌往往需要多种入路,多次手术才能达到最大程度切除肿瘤的目的。

2.放射治疗

垂体腺癌术后往往需要放疗防止肿瘤复发或阻滞肿瘤再生,延缓肿瘤进展。包括全脑放疗和立体定位放疗,放疗虽有一定疗效,但效果较慢,有一定的副作用,因此放疗对垂体腺癌仍有一定局限性。

3.药物治疗

由于垂体腺癌多为侵袭性,且有远处转移,手术无法全部切除肿瘤,术后常需化疗和放疗等辅助治疗。垂体腺癌药物治疗已有一定的进展,治疗胶质瘤的化疗药如替莫唑胺治疗垂体腺癌已取得一定疗效,约69%的垂体腺癌对替莫唑胺治疗有效;一些靶向药物也开始应用于垂体腺癌的临床治疗试验,如VEGF抑制剂贝伐单抗治疗一例垂体腺癌取得一定的疗效。