颈动脉海绵窦瘘(carotid cavernous fistula,CCF)是指颈内动脉海绵窦段的动脉壁或其分支发生破裂以致与海绵窦之间形成异常的动静脉交通,也称为颈内动脉-海绵窦瘘。由颈内动脉和/或颈外动脉的硬脑膜分支血管与海绵窦形成的异常动静脉沟通,称为海绵窦硬脑膜动静脉瘘,本文只讨论颈内动脉海绵窦瘘(CCF)。

1.外伤性CCF

最多发生于外伤所造成的头部损伤或头部挤压伤引起的颅底骨折,尤其是颞骨和蝶骨的骨折波及颈动脉管时,骨折碎片可刺破海绵窦段颈内动脉壁,也可发生于眼眶部刺伤或弹片伤后。颈内动脉壁上有多个瘘口或颈内动脉完全断裂和双侧外伤性CCF也有报道。也可因外伤所造成的颈内动脉壁挫伤和点状出血而形成的假性动脉瘤,以后破裂形成CCF。若动脉壁已有先天性、炎性或动脉硬化性病变,可因轻度损伤而发生CCF。有一些外伤性CCF可以是海绵窦段颈内动脉的分支破裂,造成低流量型CCF,最常见的是脑膜垂体干破裂。

2.自发性CCF

约有60%的自发性直接性CCF有颈内动脉壁中层的病变,包括海绵窦段颈内动脉的动脉瘤、纤维肌肉发育不良、Ehlers-Danlos综合征Ⅳ型、马方综合征、神经纤维瘤病、迟发性成骨不良、假黄色瘤病、病毒性动脉炎以及少见的原始三叉神经残留。

按其发生的原因可分为外伤性和自发性两种。外伤性CCF约占全部CCF病例的75%以上,而自发性者则不到25%。Barrow(1985年)根据脑血管造影所见将颈内动脉与海绵窦之间的瘘道沟通的情况将其分为四型,A型:颈内动脉与海绵窦不通过脑膜支直接相通;B型:颈内动脉通过其脑膜支与海绵窦相沟通;C型:颈外动脉的脑膜支与海绵窦相沟通;D型:颈内动脉与颈外动脉通过各自的脑膜支与海绵窦相通。Wolff和Schmidt按静脉引流方式的不同将颈动脉海绵窦瘘分为四型:①Ⅰ型:动脉血由海绵窦经眼上静脉及内眦静脉流入面静脉;②Ⅱ型:动脉血由海绵窦经外侧裂静脉,再经Trolard吻合静脉引入上矢状窦;③Ⅲ型:动脉血由海绵窦经岩上窦或岩下窦及基底静脉丛,再经横窦、乙状窦流入颈内静脉;④Ⅳ型:动脉血由海绵窦经吻合静脉流入基底静脉,并与大脑大静脉汇合引流入直窦。马廉亭等在此基础上提出混合型,即以上4种引流方式的任何2种或2种以上同时存在,此型在临床上更为多见。

1.盗血

颈内动脉血流经瘘口直接流入海绵窦,海绵窦的血流速度和血流量明显增加,并与瘘口大小呈正相关。大量血液流入海绵窦引起颈内动脉远端出现供血不足,产生脑缺血及眼动脉灌注不足;瘘口血流量越高,盗血量越大,病程越急,症状越重。当瘘口小、盗血量少、Willis脑动脉环交通良好时,病程缓慢,症状也较轻或不明显。

2.引流静脉扩张淤血

海绵窦与周围静脉有广泛的交通,大量颈内动脉血直接进入海绵窦,造成这些静脉的高度扩张、动脉化合并淤血,并因静脉引流的不同而出现不同的症状。最常见的引流方式是经眼上静脉向前方流入眼眶,引起搏动性突眼、眶周静脉怒张、眼底静脉淤血、视神经盘水肿、眼结膜充血、眼外肌不全性麻痹等;其次,当血流向后经岩下窦、横窦及乙状窦引流时,眼部症状轻微而颅内杂音可很明显;血流向上经蝶顶窦流入侧裂静脉、皮层静脉及上矢状窦时,可出现颅内静脉扩张和颅内压升高甚至蛛网膜下腔出血;血流向下经颅底引流至翼窝,则可引起鼻咽部静脉扩张,导致鼻出血;另外,如果血流向内侧引流,也可通过海绵间窦引起对侧症状。

3.出血

颈内动脉海绵窦瘘伴有硬脑膜血管畸形或过度扩张的静脉破裂引起颅内出血;眼底静脉持续淤血引起视网膜静脉破裂出血影响视力;鼻腔及鼻咽部静脉扩张引起鼻出血。

(1)脑血管造影:脑血管造影,特别是数字减影血管造影(DSA)是诊断颈动脉海绵窦瘘最可靠的方法。通过血管造影可以明确:①瘘口位置、大小;②颈内外动脉供血情况;③盗血现象,瘘口远端颈内动脉分支是否正常显影;④引流静脉的走向、扩张情况;⑤Willis环侧支循环状况。

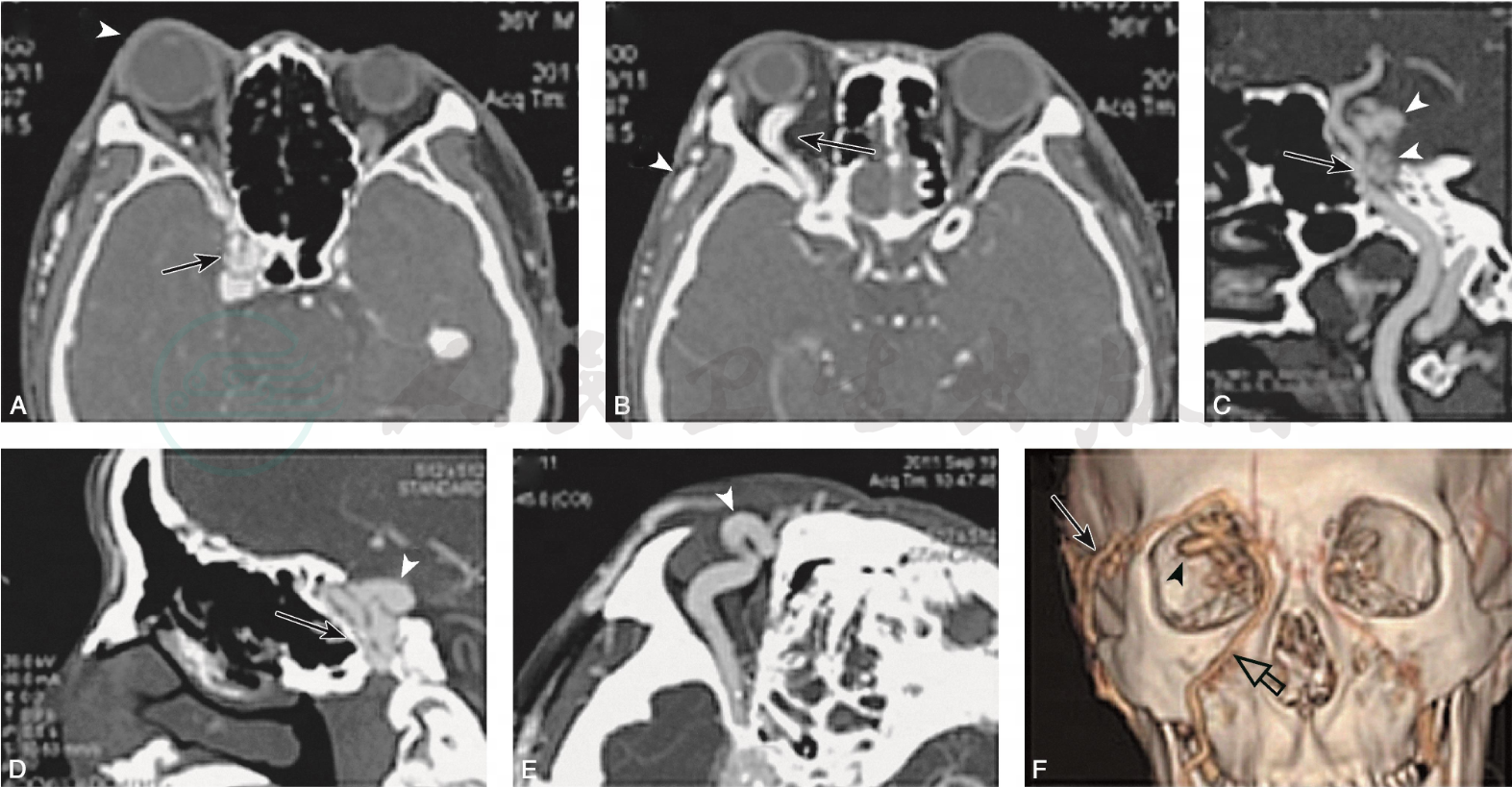

(2)CT和MRI检查:增强的CT(图2)或MRI上可见到明显扩张的眼静脉,眼球突出,眼外肌充血增厚,眼睑肿胀,球结膜水肿,鞍旁结构密度或信号明显增高,增粗的皮层引流静脉及伴随的脑水肿以及颅脑外伤性改变如颅骨及颅底骨折、脑损伤和颅内血肿等。

图2

A.头部增强CT扫描,海绵窦水平,可见右侧海绵窦增宽(箭号),右侧眼球突出(箭头);B.头部增强CT扫描,距图A头侧约5mm水平,示右侧眼上静脉(箭号)与颧颞部浅静脉(箭头)曲张;C.多排螺旋CT(MDCT)薄层增强扫描,沿右侧颈内动脉长轴多平面曲面重组(curveMPR),可见扩张增大的右侧部分海绵窦(箭头)及其与颈内动脉间的交通(瘘口,箭号);D、E.MDCT薄层增强扫描,右侧颈内动脉水平矢状与眶上水平轴位(E)厚块最大密度投影(slabMIP),示扩张的右侧海绵窦(D,箭头)与眼上静脉(E,箭头),亦显示海绵窦与颈内静脉间的瘘口(D,箭号);F.MDCT薄层增强扫描容积再现(volumerendering,VR)正面观,示因颈内动脉海绵窦瘘引起的眼上静脉(箭头)、颞浅静脉(箭号)与面静脉(空箭号)曲张

颈内动脉海绵窦瘘治疗的主要目的是保护视力、消除杂音、使突眼回缩和防止脑缺血。治疗原则是关闭瘘口,同时保持颈内动脉的通畅。治疗方法取决于瘘口的流速、流量、动脉供血及静脉引流途径。少数症状轻微、发展缓慢的患者可考虑保守疗法和颈部压迫疗法,但绝大多数直接性颈内动脉海绵窦瘘很少有自愈的机会,特别是大量鼻出血、急性视力下降、颅内血肿或蛛网膜下腔出血及严重脑缺血者,应作急诊治疗。目前,颈内动脉海绵窦瘘首选血管内介入治疗,若介入治疗困难或先前颈内动脉已被结扎者可考虑直接手术。

(1)血管内介入治疗:全身情况衰竭、多器官功能不全及对造影剂过敏是血管内造影和栓塞治疗的禁忌证。临床表现轻微,低流量瘘,形成瘘的血管分支细小,或血管高度迂曲,操作确实有困难者,不必强行进行栓塞治疗。颈部压迫法无效或有皮层引流静脉或视力急剧下降者则需及早行血管内治疗。对直接性CCF也应及早治疗,以免长期的海绵窦高压导致硬脑膜动静脉瘘形成,使复发几率增加。通常CCF患者已证明了可逆性的视力恢复,因此,如果一个CCF患者的眼底看起来是正常的或基本正常,这个患者就有视力恢复的希望,对这类患者应该行急诊治疗。

1)栓塞途径:最常用的是经动脉入路,方法简单,成功率高:如颈动脉已结扎闭塞或颈内动脉迂曲狭窄、插管困难或瘘口过小,球囊无法通过时,行股静脉插管,经岩下窦到海绵窦,或直接穿刺(或切开)眼上静脉(该静脉足够粗大时),用球囊、弹簧圈或ONYX进行栓塞。实践表明,颈内静脉-岩下窦插管并不困难,有时尽管造影时岩下窦不显影,但插管仍可行(即岩下窦实际存在)。经颈内静脉-岩下窦栓塞多使用弹簧圈,也可用胶。当岩下窦插管未果,或海绵窦后半部已被栓塞,但因存在海绵窦间隔或弹簧圈填塞不够致密致瘘口仍存,并向眼上静脉引流,而且时间超过3个月,眼静脉相对动脉化后,可经眼上静脉直接穿刺置管,放入球囊或弹簧圈栓塞。此时最好不用抗凝,因眼眶内血肿可致眶内压增高、突眼加重。穿刺失败或眼上静脉较细时可切开暴露,直视下穿刺。静脉入路对间接CCF及动脉治疗失败的A型CCF是有效、安全、可靠的。

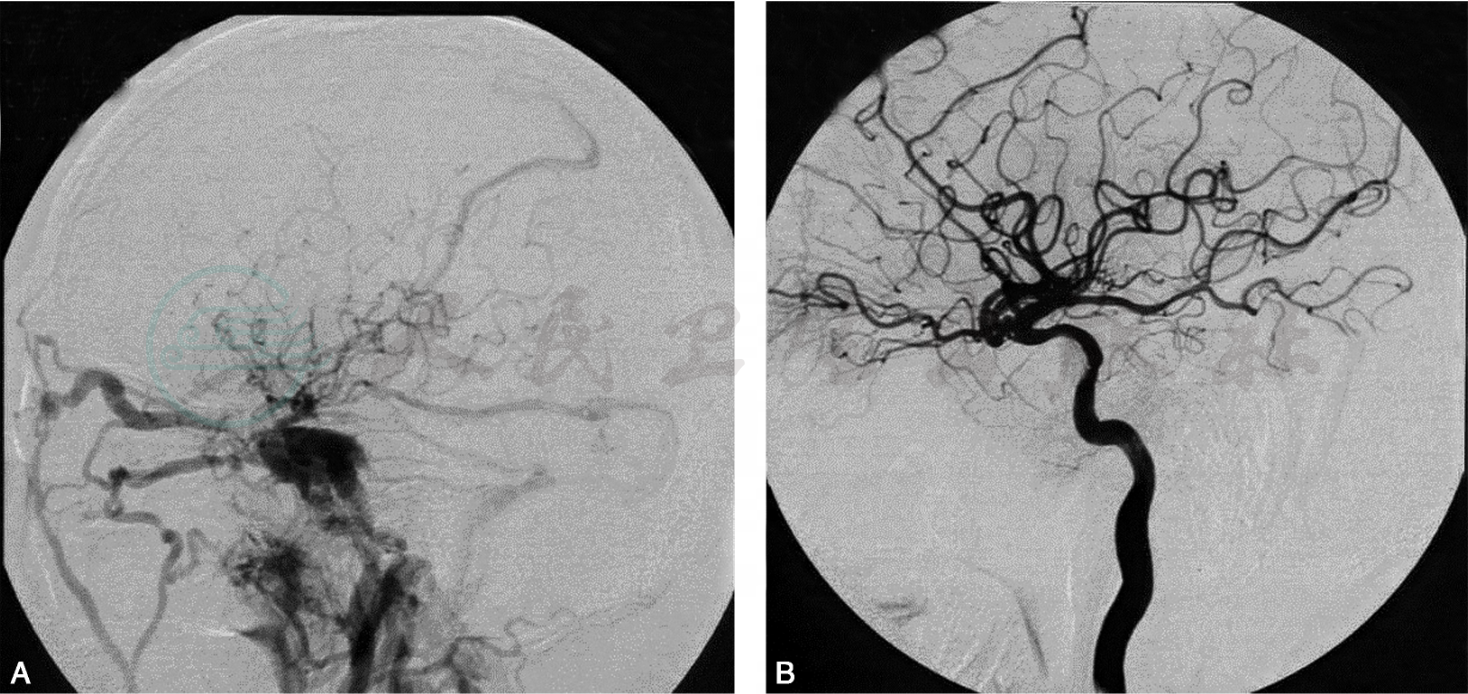

2)栓塞材料:①可脱性球囊:可脱性乳胶球囊(图3)栓塞创伤性CCF成功率可达到90%。且具有损伤小、安全性高和疗效可靠的特点。栓塞治疗后复发率7.9%。复发发生在治疗后48小时至6个月之间。其发生原因可能与球囊本身的质量、球囊的充盈状态、瘘口及球囊停放的位置以及有无颅底骨折等较大的关系。复发后的并发症有时非常严重,需要紧急处理;②微弹簧圈:微弹簧圈由铂丝或钨丝制成,可进入球囊不易通过的较小瘘口。对部分低流量且瘘口小的CCF球囊闭塞较困难,用电解可脱性弹箭圈选择性栓塞效果较好。对于少见的颈动脉海绵窦段动脉瘤破裂所致的CCF,选择性微弹簧圈栓塞动脉瘤,不仅可堵塞瘘口,而且可以保持颈内动脉的通畅,但此种治疗方式的缺点是费用昂贵;③液体栓塞剂如ONYX等由于操作难度高,而且容易引起脑栓塞,目前已较少单独使用,但可以配合微弹簧圈栓塞,且需要有丰富经验的医师操作完成,目前有学者擅长此种治疗方式。

图3 可脱性乳胶球囊治疗外伤性颈动脉海绵窦瘘

A.左侧ICA造影侧位相显示动静脉瘘,同时向眼上静脉引流;B.左侧ICA造影侧位相显示球囊到位,瘘口完全闭塞,ICA保留

(2)外科治疗:外科治疗适用于介入治疗无效的病例。

1)经海绵窦直接修补术:目前认为是最理想的手术方法。具体方法是通过海绵窦外侧壁的滑车神经下缘、三叉神经眼支上缘及鞍背到斜坡连线所构成的Parkinson三角,进入海绵窦,沿窦内的颈内动脉找到瘘口,并夹闭或缝合。但此手术创伤和风险较大,难以推广应用。

2)孤立术:将颈内动脉颅外段和床突上段联合结扎并加动脉内肌肉填塞,随着该段颈内动脉内血流消失和血栓形成,最终使瘘口完全闭塞。该方法操作简单,也能达到杂音消失、改善眼部症状的目的,但由于牺牲颈内动脉,脑侧支循环不良的患者会发生脑缺血,甚至病残;同时,由于颈内动脉的结扎阻断了以后血管内治疗的动脉通道,因此仅在其他方法无效时应用。