英文名称 :meningiti

脑膜炎(meningitis)是一种主要由各种病原微生物感染引起的以软脑膜炎症为主的中枢神经系统感染性疾病。临床上急性脑膜炎的病程一般在4周内,超过4周者称为慢性脑膜炎。合并脑炎者,称为脑膜脑炎(meningo‐encephalitis)。急性脑膜炎发病率和死亡率高,治疗有一定难度,有些患者即使抢救成功,也有可能遗留后遗症。

1.感染性

(1)细菌:结核、脑膜炎双球菌、肺炎球菌、流感杆菌、肠道革兰氏阴性杆菌、葡萄球菌等。

(2)病毒:包括AIDS 患者的原发性HIV脑膜炎。

(3)真菌:新型隐球菌、球孢子菌、荚膜组织胞浆菌、曲霉菌等。

2.非感染性致病因子

(1)化学物质如药物、毒物。

(2)自身免疫。

(3)肿瘤。

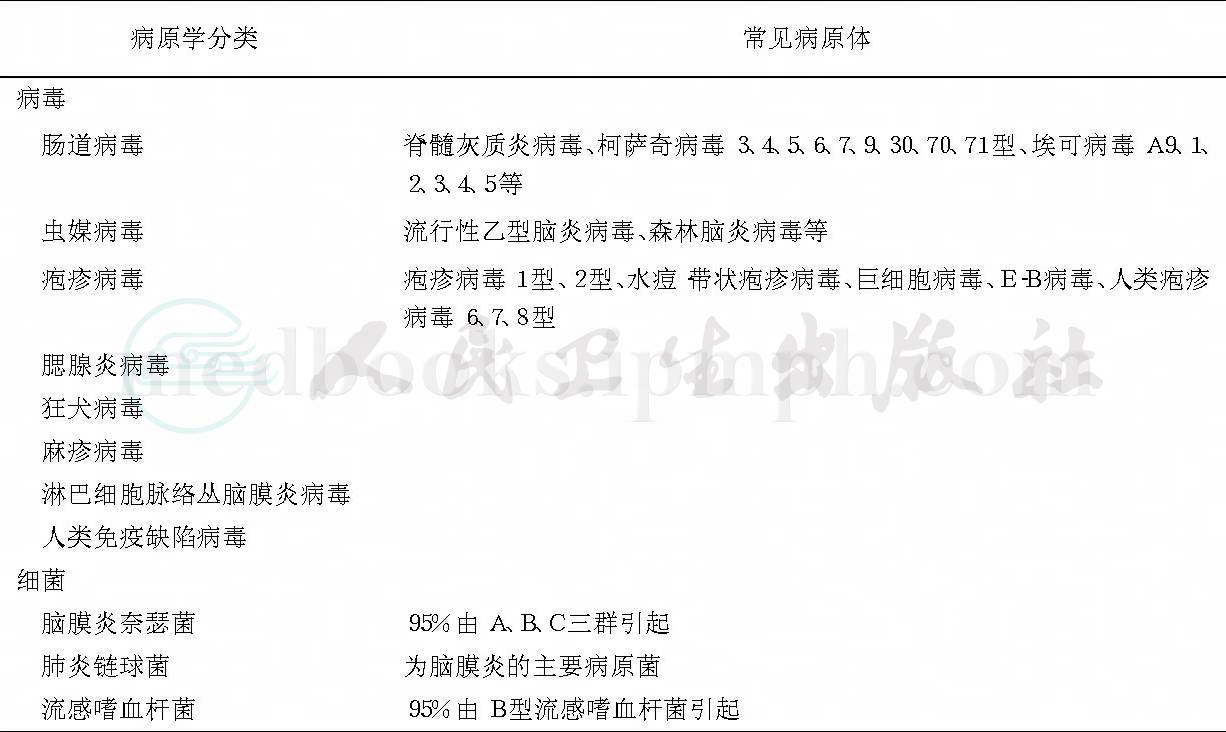

急性脑膜炎可由病毒、细菌、真菌、寄生虫等感染引起(表1)。

表1 急性脑膜炎的病原学分类

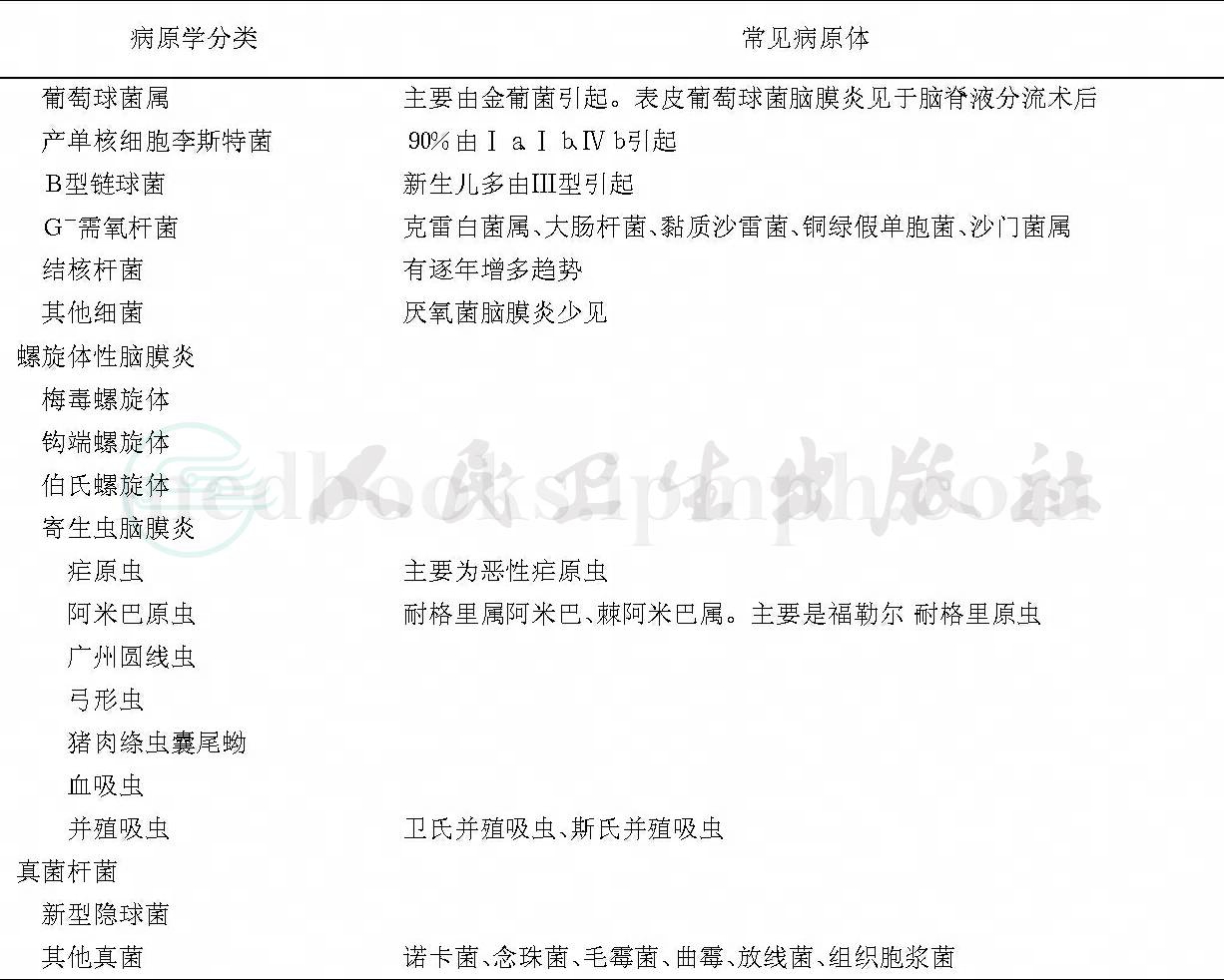

续表

1.发病率

关于中国人群脑膜炎发病率的资料相对较少。2000—2002年吴兴华等曾对南宁市 5岁以下儿童进行了细菌性脑膜炎的监测,期间共发现各类细菌性脑膜炎38例,其中死亡7人。细菌性脑膜炎的年发病率为12.0/10万,病死率18.4%。从各年龄组的发病率来看,新生儿组最高,为195.2/10万,1~12月龄组为31.9/10万,13~24月龄组10.3/10万。

2. 病死率

(1)年龄分布:在有关脑膜炎病死率的统计报道资料中,共收集到中国人群脑膜炎病例报道5591例,其中死亡420例,病死率为7.5%;新生儿组的脑膜炎病死率最高,达21.23%,并且随着年龄的增加脑膜炎病死率逐渐降低,14岁以下儿童为7.74%。

(2)时间分布:从不同年代的文献报道来看,脑膜炎的病死率也有所不同。1980年以前,新生儿的脑膜炎病死率为22.84%,但在20世纪 80年代上升到24.69%。14岁以下儿童的脑膜炎病死率在1990年以前最高,达15.43%。

(3)地区分布:不同地区之间,新生儿脑膜炎的病死率也有所不同。南方相对高于北方,但 14岁以下儿童的脑膜炎病死率则北方略高于南方。

(4)不同病原菌性脑膜炎病死率:唐维光等报道了新生儿不同病原菌性化脓性脑膜炎的病死率。结果显示,病死率最高的是铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)性脑膜炎(100%),其次为金黄色葡萄球菌和李斯特菌(约有2/3的患者死亡),大肠杆菌性脑膜炎的病死率为46.43%,而新生儿肺炎球菌性脑膜炎的病死率为28.57%。其他人群关于不同病原菌性脑膜炎病死率的研究未见报道。

1.病毒性脑膜炎

机体具有一系列的防御病毒入侵的功能,如呼吸道粘膜表面的粘液、纤毛的运动、肺泡巨噬细胞的吞噬功能、胃内酸性环境、胃肠道及呼吸道表面存在的IgA 等。如果某些病毒冲破了宿主的这些防御系统,则它们首先在侵入部位上皮细胞中增殖,随后进入血流形成第1次病毒血症,或直接进入血流,如虫媒病毒。病毒在淋巴组织和单核‐巨噬细胞内进一步增殖后再次进入血流形成第2次病毒血症,然后通过血脑屏障侵入中枢神经系统。病毒对中枢神经系统的侵犯可通过以下几种途径。大多数病毒直接穿过血脑屏障;有些病毒先感染脑微血管内皮细胞,后感染相邻的胶质及神经细胞,而有些则先感染胶质细胞,但不累及内皮细胞;还有些病毒可被感染的白细胞通过受损的血脑屏障携带入中枢神经系统;腮腺炎病毒则通过脉络丛上皮进入中枢神经系统。

中枢神经系统病毒感染一旦发生,常有炎性细胞聚集。炎性细胞可释放细胞因子,包括IL‐1、IL‐6、IFN‐α、TNF‐α,参与脑膜炎的形成。在脑脊液炎症反应形成后,血脑屏障通透性增高,免疫球蛋白及免疫细胞可进入脑脊液。

感染的途径及部位:单纯疱疹病毒主要是经鼻粘膜,通过嗅神经或三叉神经入脑,病变主要在颞叶和额叶。带状疱疹累及脊神经背根神经节或三叉神经半月节细胞内,可产生这些神经支配区域内的疼痛和麻木表现。狂犬病毒沿周围神经的轴索向近端蔓延、扩散,经脊神经背根神经节进入脊髓及脑,主要受累部位除相应的脊神经节及脊髓节段外,脑的颞叶、脑干、小脑等部位最易受损害。乙脑的病变主要在丘脑和脑干,也可累计额、顶、颞叶。

2.细菌性脑膜炎

细菌进入脑膜主要通过四个步骤:①细菌通过呼吸道进入并粘附于鼻咽部的上皮细胞,在其中繁殖,细菌能够粘附和繁殖取决于细菌荚膜多糖及绒毛的存在,完整的呼吸道粘膜不利于细菌的进入,细菌主要粘附于人鼻咽部的非纤毛上皮细胞,病毒感染可破坏纤毛上皮细胞,另外,局部IgA减少、抗IgA的增加、干燥的气候环境都有利于细菌的入侵。脑膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌和流感嗜血杆菌都有金属蛋白酶,此酶可从铰链部位将IgA切割为Fab段和Fc段,以干扰宿主的防御功能。②当细菌毒力强,或当人局部抵抗力差时,细菌入血,可呈一过性菌血症或在血中繁殖;机体产生的抗荚膜抗体及补体是重要的防御功能。③透过血脑屏障进入中枢神经系统。在解剖学上,血脑屏障由脉络丛、蛛网膜和脑微血管内皮细胞膜组成,在微血管水平,包括内皮细胞的紧密连接,外膜细胞、星形细胞和小胶质细胞的存在。细菌首先附着于血管内皮,造成血管内皮细胞的损伤、破坏细胞间的联结,通过主动或被动的胞饮作用,细菌通过细胞转运,细菌也可通过渗出的白细胞进入中枢神经系统。④在中枢神经系统,如脑膜上或脑脊液中细菌存活并繁殖。细菌一旦进入中枢神经系统,就会得到大量繁殖的机会,因为,中性粒细胞、补体、免疫球蛋白很难透过血脑屏障进入脑脊液中,细菌在脑脊液中的浓度可达到109CFU/ml,并波及脑和脊髓表面。已有动物实验证实,大肠杆菌可通过感染血脑屏障中的微血管内皮细胞而进入颅内引起脑膜炎。

细菌在脑脊液中繁殖和自溶后导致菌体物质的释放,如脂多糖、胞壁酸,可引起局部的炎症反应,脑组织的星形细胞、胶质细胞、内皮细胞、室管膜细胞及局部的巨噬细胞在细菌产物的刺激下,都可产生内源性的炎性介质,如IL‐1、IL‐6、TNF及前列腺素等,从而导致脑膜的炎症。

细菌性脑膜炎病人脑脊液中,TNF、IL‐1、IL‐6、IL‐8、IL‐10 水平均升高,动物实验证实,流感杆菌脑膜炎3小时后,TNF产生达高峰,持续14小时,肺炎链球菌脑膜炎12小时,TNF产生达高峰,持续24小时,抗生素的治疗可加快细菌的溶解,因此,应用抗生素后,TNF水平可有急剧升高。直接鞘内注射TNF,可引起细菌性脑膜炎相似的病理生理变化,导致血脑屏障破坏,表现为中性粒细胞为主的炎症反应,出现脑氧代谢和脑血流的异常,血脑屏障的破坏程度与TNF注射量成正比。

炎症反应可分为三步,第一步,在细菌繁殖和溶解时,脑脊液中开始释放炎性细胞因子,如IL‐1、TNF,并作用于血管内皮细胞,产生血栓,细胞膜表面表达选择性分子,如CD62和内皮细胞的白细胞粘附分子(LAM‐1),增加白细胞对内皮细胞的粘附。第二步,炎性细胞因子长时间的刺激可引起IL‐8的释放,进一步β2微球蛋白介导的中性粒细胞粘附于内皮细胞并进入脑脊液。第三步,脑脊液中的细胞因子激活中性粒细胞使其脱颗粒、释放血管活性物质,如血小板激活因子、白三烯和前列腺素等,同时,中毒性氧的中间代谢产物均可影响血脑屏障,使内皮细胞摄取循环血中的白蛋白增加,并通过血管间隙漏入脑脊液中的蛋白也增加。血管通透性的增加还可导致脑水肿,另外一氧化氮浓度的增加也是脑水肿的原因之一。

颅骨和脊髓腔的容积是固定的,因此其内容物体积的变化,是颅内压变化的主要因素,包括脑脊液、脑组织、脑动脉和静脉的血流。脑膜炎时,血脑屏障通透性增加,导致脑脊液量增加,同时脑脊液流出受阻,进一步增加脑脊液量;细菌毒素和中性粒细胞产生的物质导致脑组织细胞内水肿。有关实验已经表明,IL‐1和IL‐6水平的增加伴随脑脊液量的增多,急性脑膜炎一氧化氮浓度增加,另外,脑膜血管的自身调节失调也与血流量的变化有关,进而影响脑水肿。

3.各种临床表现的发生机制

(1)神志变化的发生机制:神志与大脑半球和下丘脑、脑干网状内皮系统的相互作用有关,在这些部位,无论是解剖还是生理方面的变化,都可以导致神志的变化,网状内皮系统的中心位于下丘脑,通过中脑传递到大脑半球。脑疝时因网状内皮系统功能的传递受到干扰而引起昏迷。

(2)头痛的发生机制:急性脑膜炎时由于炎症、脑水肿引起颅内压升高,与颅内压升高有关的头痛呈弥漫性,晨起时重,这可能与夜间二氧化碳水平较高,血管舒张,使颅内压进一步升高有关。正常颅内压低于18cmH2O,颅内压高于24cmH2O 则有可能引起头痛;脑膜的炎症刺激也可引起头痛。

颅内压的升高还可引起脑内血液灌注压力(CPP)的改变,CPP=MAP‐ICP,MAP 代表脑内平均动脉压,ICP代表颅内压力。脑内灌注压力的减少也可引起神志的改变,为保持足够的CPP,反射性的升高MAP,还可引起心动过缓和呼吸节律的改变,急性脑膜炎时,呼吸节律的改变常发生于ICP升高的病人。

(3)惊厥的发生机制:惊厥是大脑皮层过度兴奋引起的,大脑皮质中主要的兴奋性神经传导递质是谷氨酸,抑制性神经传导递质是γ‐氨基丁酸,急性脑膜炎时,脑脊液中谷氨酸的浓度增加,与惊厥的发生有一定关系。惊厥可使脑血流量进一步增加,升高ICP。

4)脑脊液循环的改变:85%的脑脊液来自脉络膜的血管丛,正常时,脑室和脊髓的蛛网膜下腔分别有脑脊液70ml,脑脊液的产生和代谢处于动态的平衡,脑脊液的产生速率是0.35~0.5ml/分钟,每天循环4~5次,脑脊液中化学物质和细胞的变化,可间接地反映脑脊液中炎症是否存在,但当脑脊液循环受阻或基底部的脑膜炎,脑脊液的检查的意义受到限制。抗生素在脑脊液中一般不被降解,药物的浓度只与进入和排出有关。

(5)颅神经的损害:其机制是:①血脑屏障的破坏,导致毒性代谢产物进入脑组织增加,如谷氨酰胺,引起和加重神经病变;②颅内压的增加,脑水肿可引起颅内压力的增加,脑水肿的原因可分为血管性、细胞毒性和间质性。血管性主要指通过血脑屏障透过增加所致,细胞毒性指细胞膜的变化,引起细胞内环境的改变,进而细胞内水潴留,缺血和谷氨酰胺的增加都是细胞毒性脑水肿的原因,抗利尿激素的分泌可造成细胞外低渗,加重脑水肿。脑脊液量的增加是间质性脑水肿的原因,脑脊液的产生增多、吸收减少都可引起脑脊液量的增加,脉络丛血流的增加可使脑脊液产生增加。另外,脑组织血流量的增加也可引起颅内压力的升高,炎症时的充血、静脉血栓形成都是脑血流量增加的原因。③脑血流的改变,细菌性脑膜炎都有脑血流的改变,早期,脑血流量增加,晚期,脑血流量减少,这些变化可以是弥漫性的,与颅内压力升高,血压的降低,灌注压减少有关,也可以是局灶性的,与炎症累及的局部动脉或静脉有关,一氧化氮(NO)及活性氧、内皮素等也与脑血流的变化有关;④神经毒性,缺氧、谷氨酰胺、TNF、活性氧、NO可能都具有直接的神经毒性。

一、细菌性脑膜炎

细菌性脑膜炎可分为化脓性脑膜炎和非化脓性脑膜炎。前者主要由脑膜炎双球菌、肺炎链球菌、金葡菌、流感杆菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、变形杆菌、厌氧杆菌、淋球菌、沙门菌等引起;后者由结核杆菌、布氏杆菌等引起。

二、病毒性脑膜炎

由肠道病毒、疱疹病毒、EB病毒等引起。

三、其他病原体脑膜炎

由真菌、钩端螺旋体、梅毒螺旋体、阿米巴原虫等引起。

四、其他

如肿瘤性脑膜炎,由白血病、淋巴瘤引起。

1.病原入侵途径

微生物进入中枢神经系统主要通过以下几个途径:①通过血源播散,从中枢神经系统外的部位进入中枢神经系统,大多数细菌和病毒可通过血流进入中枢神经系统。②沿神经逆行感染,如单纯疱疹病毒初次感染后,潜伏于感觉神经节中,待人体抵抗力降低时,沿神经入脑引起感染;狂犬病毒则自运动神经逆行入中枢神经系统。③有些寄生虫可沿颈静脉周围软组织上升,通过颅底的破裂孔入颅。中耳炎及鼻窦炎时,炎症可从局部扩散入颅。头部外伤时,微生物自伤口进入颅内。不洁的腰穿、腰麻,也有可能将微生物直接注入。

微生物感染人体后,绝大多数人不出现任何临床表现,即引起隐性感染;部分病人感染后出现病毒血症或菌血症症状;当进入人体的微生物量较多,毒性大,或血脑屏障不完整或免疫功能缺陷时,病原微生物进入人体中枢神经系统,引起中枢神经系统感染。

2.中枢神经系统感染与解剖的关系

各种病原微生物、寄生虫所致的中枢神经系统感染颇为常见,为求更好地认识该系统的感染,充分了解其发病机制,先介绍中枢神经系统的解剖特点,进而可以理解感染所致的颅神经损害、血管损害、脑脊液的变化等。

(1)脑膜

脑和脊髓外包有3层被膜,由内向外分别为软脑膜、蛛网膜和硬脑膜。蛛网膜和软脑膜之间称为蛛网膜下腔,内有脑脊液和为脑组织提供血流的动脉,蛛网膜和硬脑膜之间为硬膜下腔,每一层在脑和脊髓的包裹是连续的,但包裹脑及脊髓部分分别有不同的名称,包裹脑者叫软脑膜、脑蛛网膜和硬脑膜;包裹脊髓者叫软脊膜、脊蛛网膜和硬脊膜。①软脑膜、软脊膜由双层上皮细胞组成,紧贴在脑和脊髓表面,并深入脑裂和脑沟,也随脑血管伸到一部分脑实质内,部分膜也可突入脑室如侧脑室、第三脑室和第四脑室,膜内有丰富的血管网,这些带有血管的膜形成脉络膜组织分泌脑脊液。软脑膜的上皮细胞之间接合疏松。软脑膜的感染可影响脑脊液分泌。②蛛网膜、脊蛛网膜是由单纯扁平上皮细胞组成的膜,内有血管和神经组织,与软脑膜间有许多结缔组织的小梁联结。蛛网膜与软脑膜之间的蛛网膜下腔充满脑脊液。蛛网膜下腔一旦受感染,脊髓和脑表面的软脑膜也定会受到感染,并通过第四脑室的正中孔和侧孔及侧脑室的间孔将感染扩散到整个脑室系统,引起颅内压力增高。脑的蛛网膜在上矢状窦两侧形成颗粒突起,称为蛛网膜粒。脑脊液由这些颗粒吸收返回上矢状窦流入血液。蛛网膜下腔感染、蛛网膜炎症也累及这些蛛网膜粒,造成对脑脊液吸收障碍,影响脑脊液循环。蛛网膜上皮之间的连接非常紧密。③硬脑膜、硬脊膜是由双层坚韧、很厚的纤维膜组成,这两层之间有神经和血管。硬脑膜外层为骨膜层,内层为脑膜层,两层在某些部位分开,形成硬脑膜窦,如上矢状窦、直窦、横窦,三个窦内静脉血汇入窦汇后入颈内静脉。蝶鞍两侧还有海绵窦,硬脑膜窦内有静脉血和第Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ对颅神经。硬脑膜可借贯穿颅骨的小静脉与头皮和面部的静脉相交通,故头面部的感染可扩散到颅内,而引起硬脑膜脓肿或海绵窦血栓形成。硬脑膜的内层可伸入颅底或后颅窝形成大脑镰和小脑幕。小脑幕位于后颅窝,小脑幕围成的小脑幕孔中有脑干的中脑和动眼神经。大脑半球的脑膜炎和脑脓肿,造成急性颅内压增高时可引起小脑幕上颞叶的海马回和钩回下移,造成小脑幕裂孔疝。由于蛛网膜和硬脑膜有几处粘连,故硬脑膜下感染可以迅速扩散到一个脑半球表面,造成硬脑膜下积脓。硬脑膜外的感染可造成硬脑膜外的脓肿。硬脑膜外的脓肿体积大时,腰椎穿刺不慎可穿破脓肿,造成脑脊髓膜炎。硬脑膜的感染有部分是从鼻窦炎破坏骨板直接蔓延而来。

(2)颅底

颅底由前到后,由高位到低位,依次由3个窝组成,①前颅窝:两侧有筛孔,嗅神经通过筛孔。窝底下为额窦和筛窦,这两部位的感染扩散到颅底后可造成颅底硬脑膜外脓肿和脑脓肿。鼻源性脑脓肿多自额窦来,脓肿位于额叶前部。②中颅窝:其中间为垂体窝,窝前两侧为视神经,垂体窝两侧由前向后依次为眶上裂、圆孔、卵圆孔和棘孔。动眼神经、滑车神经、外展神经、三叉神经的眼支经过眶上裂,进入眼眶内。垂体窝的底为蝶窦。蝶窦与额窦、筛窦等的感染均可扩散到中颅窝底,造成硬脑膜外脓肿、脑脓肿、眼外肌麻痹、视神经炎、颈静脉窦血栓形成。中耳和乳突感染后可扩散到中颅窝,造成外展神经麻痹或脑脓肿。耳源性脑脓肿多由此直接扩散而来。感染经鼓室盖或鼓室入颅者,脓肿位于颞叶中后部,有时感染扩散或脓液流入较低位的后颅窝。如经乳突内侧硬脑膜侵入颅底后,脓肿常位于小脑侧叶的前上部。③后颅窝:位置最低,容纳小脑和脑干,前外侧有内耳孔,与内听道相连,面神经和听神经经此出颅。在枕大孔附近两侧有舌下神经孔,舌下神经由此出颅。在舌下神经孔上方有颈静脉孔,舌咽神经、迷走神经和副神经经此出颅。由于颅神经均位于颅底,脑膜炎的炎性渗出和脓液常沉积于此,这些炎性渗出物和炎性细胞可直接累及颅神经。

1.病毒性脑膜炎:大体上可见硬脑膜紧张,脑实质充血、水肿、肿胀,脑回变扁,有时可见脑表面不同程度的出血。切面上可见脑室变小,有散在的或弥散的粟粒状的坏死灶。有炎性反应过程、细胞脱失和中枢神经髓鞘的脱髓鞘性变化。镜下可见坏死灶中心部位神经细胞变性、坏死、消失,血管周围淋巴样细胞浸润,呈袖套样,病期长则可见星形细胞增生。单纯疱疹病毒脑炎可表现为急性坏死性脑炎,有大片的神经细胞和胶质细胞变性坏死。狂犬病毒还可在神经细胞的胞质中见到嗜酸性包涵体,包涵体在电镜下为小杆状的病毒颗粒。虫媒病毒侵犯中枢神经系统后以脑实质病变为主。软脑膜及大脑有充血及水肿,脑组织多处出血,血管周围有显著淋巴细胞、单核细胞浸润,形成“血管周围套”,神经元变性和坏死,胶质细胞和多核细胞积聚,形成结节。病变分散,以灰质、中脑、基底节、脑干和小脑为明显。腮腺炎病毒性脑膜炎病变轻微,脑炎病变主要为急性血管周围脱髓鞘改变。淋巴细胞脉络丛脑膜炎时,脑膜及脉络膜呈炎症变化,以淋巴细胞浸润为主,脑实质有淋巴细胞浸润、出血或软化等现象。

2.细菌性脑膜炎

早期,软脑膜血管扩张、充血,可波及整个脑的表面,脓性分泌物出现并不断增多,逆行入脑室系统,全脑充血、水肿,炎性反应中,首先是以中性粒细胞为主,数日后,淋巴细胞占优势,并有纤维蛋白在软脑膜上的渗出,纤维蛋白的沉积主要位于颅底和大脑半球表面,肺炎链球菌感染最为明显,颅底纤维蛋白的沉积可影响脑脊液的循环通路,形成脑膜粘连,可致脑积水。颅底部由于脓性粘连压迫及化脓性病变的直接侵袭,可引起视神经、外展神经、动眼神经、面神经、听神经等颅神经损害。细菌感染还可引起感染性血管炎,侵犯动脉可出现脑梗死,影响到静脉可出现静脉系统血栓形成。侵犯脑实质还可引起脑炎及脑脓肿。暴发型脑膜脑炎病变以脑实质为主,有明显充血和水肿。

3.真菌性脑膜炎

脑底部的蛛网膜上可见散在、多发粟粒状灰色小结节,细胞反应明显时颅底有胶冻状渗出物,灰质有多房性肉芽肿,或囊肿样病灶,囊内为蛋白含量较高的胶冻状渗出物及新型隐球菌等真菌;镜下见软脑膜增厚,有炎症渗出物,以淋巴细胞和浆细胞为主。

4.螺旋体脑膜炎

梅毒螺旋体脑膜炎时病变可位于脑膜,引起脑膜充血,血管周围有淋巴细胞和浆细胞浸润,有一定的纤维素性渗出。除脑膜外,颅底部的血管、脑实质及外周神经均可受累,脑膜血管梅毒为慢性炎症反应,脑实质可有大脑皮质神经原变性、坏死、脱失,胶质细胞弥漫增生,晚期有脑萎缩、脑室扩大,在脑膜、小动脉及脑实质内见到梅毒螺旋体。莱姆病时以脑膜、脑实质、颅神经、运动和感觉神经炎性变化最常见,亦可发生脊髓炎。

5.原虫及蠕虫脑膜炎

脑型疟疾的病例,脑组织明显水肿、肿胀,脑白质内有散在小出血点,镜下主要表现在血管的内皮细胞坏死、脱落,内皮细胞中含有疟疾色素,含疟原虫的红细胞聚集成团阻塞细动脉及毛细血管,引起小的脑梗死。

弓形虫病的病人脑室内可有成片的坏死或肉芽肿样病灶,镜下除脑的坏死和胶质细胞的增生外,可在各种细胞的胞质内见到月牙形的弓形虫的滋养体或包囊。

原发性阿米巴脑膜脑炎病理变化为广泛性脑膜脑炎及全脑炎。组织学检查可见成堆排列的滋养体沿血管周围间隙进入脑实质。

广州管圆线虫脑膜炎的脑组织病理变化主要是由于幼虫移行所致的组织损害和死虫引起的肉芽肿炎症反应,在脑、脑膜、脊髓、血管周围间隙或血管内可发现虫体,幼虫移行通道有变性脑组织碎片,并见单核细胞浸润或出血;死虫引起的肉芽肿内有残余虫体,包埋在坏死的碎片中,周围有大量嗜酸性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞、巨噬细胞聚集,内有夏科‐雷登晶体。

猪的囊尾蚴入颅内,可停留于脑膜、脑实质内或脑室壁上,在囊尾蚴周围引起反应性的炎症变化,同时,纤维结缔组织包裹。

血吸虫虫卵到达脑内经常聚集成堆,脑内主要为肉芽肿样改变,病灶中心为虫卵,外被以炎性肉芽组织,有浆细胞的浸润、毛细血管和胶质细胞的增生。

脑脊液是充满于脑室系统、脊髓中央管和蛛网膜下隙内的无色透明液体。脑脊液是一种分泌物,其化学成分除了钠离子外,其他的电解质、葡萄糖、蛋白质等的浓度都不同于血液,表明它不是血浆的简单过滤物,而是以血液为原料,利用渗透压差经上皮细胞的加工,并消耗代谢能量后才产生的,即所谓分泌产物。人体每天分泌脑脊液约500ml,脑脊髓腔的体积约为140ml,故脑脊液每天更换3~4次。如同血液、淋巴液一样,它处于不断地产生、循行和回流的平衡状态。

脑脊液主要由侧脑室脉络丛产生,经室间孔流至第三脑室,与第三脑室脉络丛产生的脑脊液一道,经中脑水管流入第四脑室,再汇合第四脑室脉络丛产生的脑脊液经第四脑室正中孔和外侧孔流入蛛网膜下隙,使脑、脊髓和脑神经、脊神经根均被脑脊液浸泡。然后,脑脊液再沿蛛网膜下隙流向大脑背面,经蛛网膜颗粒渗透到硬脑膜窦(主要是上矢状窦)内,回流入血液中。

脑脊液除可以维持正常颅内压之外,还有许多重要的功能:脑脊液及其与脑组织间液的交换为神经元和胶质细胞提供了稳定的、适合中枢神经的化学环境;同时脑脊液的漂浮作用在头部运动时使脑得以机械性缓冲而避免与颅腔骨性结构的碰撞;脑脊液的不断分泌、吸收和循环还对中枢神经系统营养、脑组织之间的物质输送如分泌于下丘脑而作用在其他远隔脑组织部位的多肽激素的输送起到作用;脑脊液的淋巴作用使中枢神经系统内的异物、脑代谢产生的可能的有害物质得以清除;脑脊液酸碱度(pH)值的变化还影响着呼吸和脑血流。

疾病状态下如中枢神经系统感染、肿瘤、蛛网膜下腔出血、神经系统变性疾病等,脑脊液成分都可能发生变化。

脑组织处于一个相对稳定的内环境中,它的存在保证了脑组织发挥其正常的功能,而这种内环境的维持又依赖于血脑屏障的存在。

血脑屏障由内皮细胞、连续的基底膜和由疏松连接的星形胶质细胞血管周足组成的断续膜组成,这种结构使得血脑屏障对物质具有选择透过性。与周围毛细血管相比,脑组织的毛细血管内皮细胞之间为缺乏物质直接运输的小孔,取而代之的是一种紧密连接,这种紧密连接使得大分子一般无法直接通过。而且相对于外周组织的紧密连接,血脑屏障毛细血管上内皮细胞的紧密连接更加紧密,是一般紧密连接抵抗力的200倍,这种紧密连接的直接作用使得像钾离子如此之小的物质都无法直接通过。除此之外,血脑屏障上的毛细血管的内皮细胞还被一层连续不断的基底膜所包围,这进一步加强了这种屏障作用。但也有学者持不同意见,一些学者认为屏障中起主要作用的是星形胶质细胞,内皮细胞在一定程度上也起重要作用。

血脑屏障对物质的运输具有极强的选择性,血脑屏障上毛细血管的内皮细胞上有特殊的转运载体,这些转运载体能将血液中的能量物质、必需氨基酸、多肽运送进入血脑屏障,维持神经细胞生长及功能的代谢。并将血脑屏障内的代谢产物转移到血管中。物质能否通过血脑屏障主要取决于物质的脂溶性、亲水性及内皮细胞上的转运系统。

目前已知许多的病理改变都与血脑屏障的功能改变密切相关,如肿瘤、细菌性脑膜炎、脱髓鞘病变和遗传性脑发育异常等。

脑脊膜上的血管高度扩张充血,病变严重的部位问题更多。蛛网膜下腔充满灰黄色脓性渗出物,覆盖着脑沟脑回,以致脑部结构模糊不清;病变较轻的区域,可见脓性渗出物沿血管分布。在渗出物较少的区域,软脑膜往往略带混浊。脓性渗出物可累及大脑凸面矢状窦附近或脑底部视神经交叉及邻近各部位。由于炎性渗出物的阻塞,使脑脊液正常的循环发生障碍,可引起不同程度的脑室扩张。脑室的扩张可使脑组织受压而出现相应的症状。

在显微镜下看,微小的病变更加清楚。蛛网膜血管高度扩张充血,蛛网膜下腔增宽。用特殊的染色方法,在脑细胞内外均可找到脑膜炎双球菌。脑膜及脑室附近脑组织小血管周围可见少量中性粒细胞浸润。病变严重者,动、静脉管壁可受累并进而发生脉管炎和血栓形成,从而导致脑实质的出血性梗死。由此可见,脑膜炎对脑的损害是非常严重的。

1.血常规

可显示外周血白细胞明显增高。

2.腰椎穿刺

脑脊液压力正常或稍高,外观混浊,白细胞数显著增多,多为多核细胞,糖定量降低,蛋白含量增高,细菌培养可为阳性。

3.颅脑CT扫描

平扫显示脑组织不同程度的肿胀,脑池边界模糊或消失,增强扫描可见软膜增强。另外可了解有无脑内异物、颅底骨折、脑脓肿等情况。

脑膜炎满意的抗生素治疗要求:用于治疗的药物在脑脊液中有杀菌效应。脑膜炎的存在促进了抗生素进入脑脊液。在该区域达到快速的杀菌效应是治疗的主要目的,若无已知的病原菌,建议幼儿和老年人在用阿莫西林时补充注射三代头孢。近期有颅外伤或神经外科手术及有脑脊液分流的患者,应联合使用广谱抗生素有效抗G-和G+菌(头孢他丁和万古霉素)。由于炎性因子会导致脑脊液炎症和脑水肿,可经验注射糖皮质激素。抗溶血性流感杆菌、肺炎链球菌和奈氏脑膜炎菌的疫苗可降低由这些病原菌引起的脑膜炎的危险性。当发生脑水肿时,指示以常规方法降低颅内压,一开始要限制液体入量使脑水肿发生概率降到最低。常静脉用地西泮快速控制惊厥,而用苯妥英钠维持治疗。

1.指导家属消毒隔离知识,指导患者培养良好的卫生习惯。

2.指导患者思维训练。

3.指导患者吞咽、肢体运动功能的恢复。

4.指导患者服药(糖皮质激素、抗精神病药)。

病人应隔离治疗。疾病流行期间不去公共场所。室内通风。并按计划接种与脑膜炎有关的病原的疫苗。如麻疹疫苗,腮腺炎疫苗,乙脑疫苗及流脑疫苗等。针对脑膜炎奈瑟菌脑膜炎有单价多糖抗原疫苗,及A、C两群荚膜多糖疫苗,和A、C、Y及W135群四价疫苗,其保护率可达85%甚至100%,有效性可持续3年左右。现推荐在流行区使用。针对肺炎链球菌脑膜炎,现有多价肺炎链球菌疫苗,可用于肺炎链球菌感染的高发区或高危人群,如糖尿病、充血性心力衰竭、慢性肝病、脾切除、肾病病人及脑脊液漏者。针对流感嗜血杆菌脑膜炎,有流感杆菌b 型荚膜多糖疫苗,可使流感嗜血杆菌脑膜炎的发病人数降低90%。

为预防脑膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌脑膜炎感染和流感嗜血杆菌脑膜炎,还可应用药物进行预防,如利福平,儿童:5~10mg/kg,成人用10mg/kg,每12小时服用1次,连用2天;成人口服环丙沙星500mg,对清除鼻咽部脑膜炎球菌有效。

不同病原感染有不同的预防措施。