英文名称 :traumatic brain injury

颅脑损伤是引起病残甚至死亡的重要原因,每年国家为此所消耗的财力、人力、物力数额巨大,对社会、企事业、家庭、个人的损失亦很惨重。近年来的医学进步虽对本病的防治取得了一些进步,但由于现代化高速运输及机械化生产的不断发展,使颅脑损伤的发生率还在增加,损伤程度亦趋于严重,加重了医务人员肩负的责任。本文将重点介绍有关中枢神经创伤学的进展,以期能在临床上推广应用,发挥它更多的社会效益。

根据北京市神经外科研究所等7所院校在1983年期间对中国6个城市居民的抽样调查,共计调查了65 195人,发现颅脑损伤的现患率、年发病率及年死亡率分别为783.7/10万、56.4/10万及63/10万。据上海医科大学神经病学研究所及北京神经外科研究所在1984~1985年期间对全国22个省市的农村及少数民族地区共246812人的抽样调查,发现颅脑损伤的现患率、年发病率及年死亡率分别为442.4/10万、64/10万及9.2/10万。这些统计数字较之欧美等国为低,但如按这数字估算,全国仍将有急性颅脑损伤病例62万~70万人,每年将死亡7万~10万人。据美国疾病预防和控制中心统计在美国每年发生颅脑外伤约140万,其中入院23.5万,死亡5万人,占创伤死亡患者的一半。

1.年龄及性别

由于不同的年龄与性别在日常生活方式及社交活动等方面的不同,遭受损伤的机会并不均等,因此各年龄组及男女的发病率有较大的差异。从大组病例的统计看,颅脑损伤的发病率有3个高峰,3~5岁,15~25岁及35~45岁。45岁以后发病率逐渐下降,但至60岁以后又略有回升。这是因为老年人反应及行动迟缓,容易遭受意外损伤之故。男女的发病率比约为1.7∶1~2.5∶1,但如以死亡率来比较则男女之比约为2.0∶1~4.5∶1,说明男性不但损伤的机会较大,而且损伤程度亦趋向更严重。

2.损伤原因

随着交通运输的快速发展,神经系统损伤占交通事故伤的70%,这类创伤致死的患者占所有伤总数的50%,头部伤50%~60%系交通事故所致。其他原因包括打击伤,其中有工伤事故、自然灾害、殴斗等;坠落伤;摔跌伤;刺戳伤及其他。在农村及少数民族地区则以坠落伤最多,另按发生频率高低依次为摔跌伤,交通事故伤,打击伤,砸伤及火器伤。这一差别主要是因为农村及牧区机动车辆较少,居民都以骑马代步,居住竹楼,故坠落伤明显增多。

(一)颅脑损伤的类型

颅脑损伤是由颅伤与脑伤两部分组成。在大多数病例中这两种损伤同时存在,或先后出现。但有少数病例只有颅伤,没有脑伤,或只有脑伤没有颅伤,因此在分类时可以分为:

1.传统分类

(1)单纯颅伤:包括头皮损伤、颅骨骨折及头皮颅骨的联合损伤。

(2)单纯脑伤:指颅腔内结构的损伤,包括脑膜、脑实质、脑血管、脑神经等的损伤。脑实质伤一般又分为脑白质损伤、脑挫裂伤、颅内血肿等。

(3)颅脑损伤:指上述两类的合并损伤。根据损伤部位与外界是否相通又可分为闭合性与开放性两类。闭合伤是指虽有颅脑的合并损伤,但颅腔与外界是不相通的。和平时期大多数颅脑损伤都属于这类。开放性颅脑损伤是指颅腔与外界相通的,有脑脊液甚至脑组织碎块从伤道或其他通道流出。刀戳伤,火器伤属于此类。此外,涉及鼻窦及中耳的颅底骨折,常有脑脊液鼻漏、耳漏或颅内积气等亦属此类型。

2.新的分类法Langfitt及Gennarelli(1982)

根据伤后6小时神经系统的体征,CT的诊断及昏迷的程度三大可变因素对颅脑损伤进行了新的分类。这在CT较普及的时代具有较实用的意义。对于另外的一些可变因素如颅内压(ICP)增高的程度、脑供血量(CBF)的情况及脑代谢(CMRO2)的状况,虽目前都可以测定,但这些指标只对严重病例有意义,故不列为分类的依据。这一分类的内容如下:

(1)局限病变

1)以硬脑膜外血肿为主要病变。

2)以硬脑膜下血肿为主要病变。

3)其他:包括颅内血肿、有占位效应的脑挫裂伤但没有脑内血肿者。

(2)弥漫病变

1)昏迷在6~24小时之内者,又分为有脑肿胀者与无脑肿胀者两类。

2)昏迷超过24小时,没有去大脑征象。亦分为有大脑肿胀者与无大脑肿胀者两类。

3)昏迷超过24小时,并有去大脑征象。也分为有脑肿胀与无脑肿胀两类。

在本分类中脑肿胀的判断是根据CT有侧脑室的狭小或消失,一侧有肿胀引起脑室缩小、移位、变形亦都算。每一类型再根据格拉斯哥昏迷量表(GCS)计分,分为:①3~5分;②6~8分;③>8分。

这一分类简便易记,兼有病情轻重的级别概念,但尚不够全面。

(二)颅脑损伤的分级

急性颅脑损伤的病变类别虽有各种不同,但其临床表现大多类同。为了便于估计患者的预后,制订治疗措施,评估治疗效果,便于统计分析,应对颅脑损伤的轻重有统一的标准。我国神经外科医师于1960年制订了一个轻、中、重三级的方案,后于1978年又修订为轻、中、重、严重四级的方案。其标准如下:

Ⅰ级,轻型:相当于单纯的脑震荡,无颅骨骨折。昏迷时间不超过半小时,有轻度头痛、头昏等自觉症状。神经系统检查和脑脊液检查均正常。

Ⅱ级,中型:相当于轻的脑挫裂伤,有或无颅骨骨折,蛛网膜下腔出血,无脑受压征象。昏迷时间不超过12小时,有轻度神经系统病理体征,体温、脉搏、呼吸及血压有轻度改变。

Ⅲ级,重型:相当于广泛的脑挫裂伤,脑干损伤或急性颅内血肿。深昏迷或昏迷在12小时以上,或出现再次昏迷。有明显神经系统病理体征,如瘫痪、脑疝综合征,去大脑强直征等。有明显的体温、脉搏、呼吸和血压的变化。

Ⅳ级,严重型:病理情况与Ⅲ级相似,但病情的发展极快,伤后立即出现深昏迷,去大脑强直征,或伴有其他脏器损伤、休克等。迅速出现脑疝,双瞳散大,生命体征严重紊乱甚至呼吸停止。

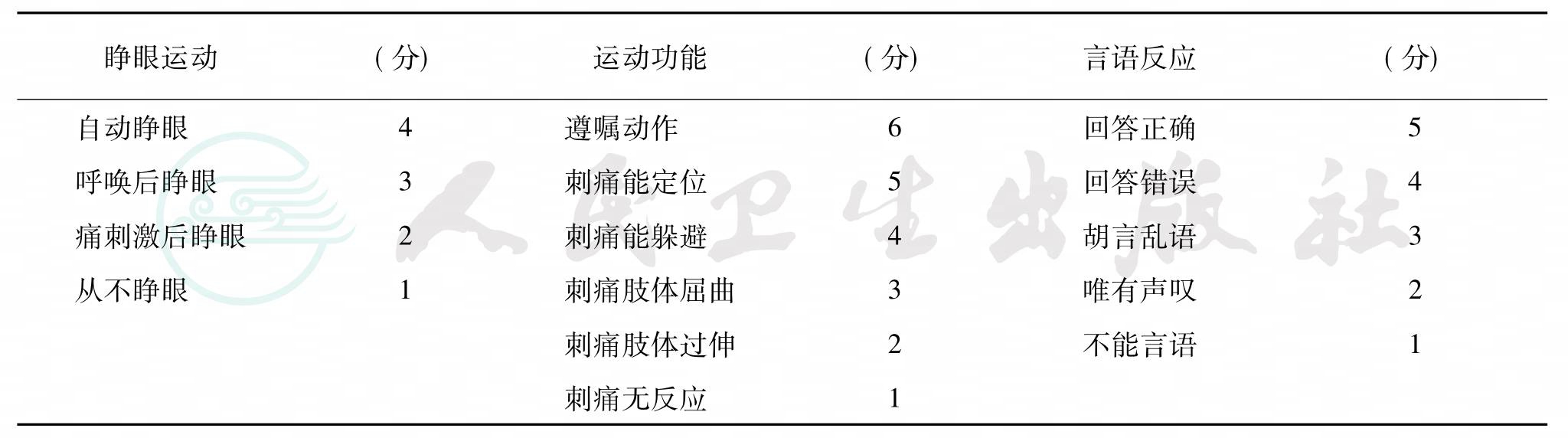

这一分级标准可迎合临床所需,但其主要缺点是标准的界限不够分明,同一级损伤仍有较大差别,对病组之间的对比易导致较明显的偏差。自1974年英国Glasgow神经科学研究所南方医院神经外科Teasdale和Jennett制订了一个昏迷计分表,用以测定患者昏迷的深度,其主要指标为:①睁眼活动;②运动功能;③语言活动(表1)。

表1 Glasgow昏迷评分表(GCS)

此表最高的得分为15,表示正常状态,低于15分即表示有意识障碍存在。分数越低意识障碍亦越重。这一昏迷计分法(GCS)现已被各国用以估计颅脑损伤的程度,可以弥补上述分级法的不足。较一致的认为如颅脑损伤在伤后6小时的GCS计分低于8分者属重型病例,低于5分者为严重病例,计分在9分以上12分以下者为中型病例,计分在13分以上者为轻型病例。由于颅脑损伤的病情有不断变化,评分应反复测定并记录,以病程中的最高级别作为最后定级的依据。GCS虽很简单又便于使用,具有一定的正确性,并已为各国广大神经外科医师所接受,但它有一定的局限性。首先它包括的指标不够全面,忽视了许多重要的神经系统体征。第二在有颌面部及眼受损的病例中睁眼活动常不易取得。在有肢体骨折及肢体受伤时,运动功能也不易观察到,对儿童有时不适用。

CT分级法随着CT扫描检查的普及,根据CT征象颅脑外伤轻重分级如下(Marshall法):

弥漫性Ⅰ级:CT正常。

弥漫性Ⅱ级:脑池存在,脑中线移位0~5mm,血肿<25ml,可有异物、碎骨片存留颅内。

弥漫性Ⅲ级:环池受压或消失,其余征象同Ⅱ级。

弥漫性Ⅳ级:中线移位>5mm,其余征象同Ⅲ级。

需手术占位:所有需手术清除的病变。

不需手术占位:高或混合密度病灶>25ml,不需手术清除。

CT脑扫描Ⅲ、Ⅳ级常反映伤情严重。

颅脑受伤最终结局的评定(GOS):这是由Glasgow神经科学研究所的 Bond及 Jennett所制订,称为Glasgow结局评定法,简称GOS。评定应在伤后至少满3个月进行,结局分5等:1恢复良好,2中度残疾,3严重残疾,4植物生存及5死亡。

急性颅脑损伤的治疗原则是尽可能控制或减少继发性脑损害,预防并发症,兼顾合并伤。在最大限度理解颅脑损伤的病理生理改变的基础上,利用最小的干预、带来最少的损伤和副作用下控制病情,建立生理平衡;尤其是老年患者,必须在有效治疗的同时,以尽可能少的输液量、合理的输液速度,保守心肺功能;尽可能地提高机体免疫力,降低感染的发生率是治疗成功的关键。

1.急救首先保障呼吸道通畅、保证氧供避免休克

对于重型颅脑损伤,尤其是昏迷、有呕吐的患者,保持气道通畅至关重要,必要时给予及时气管插管,控制气道,保证氧供,避免脑损伤后缺氧更加加重脑损害。气管插管指征:GCS8分以下、颌面部以及前颅底严重骨折影响呼吸道通畅、Ⅸ和Ⅹ脑神经损伤而不能保护气道、高位颈椎损伤导致通气不足、合并严重血气胸等各种原因导致分流而影响氧合者都需考虑气管插管辅助通气。血气分析提示PO2<50mmHg,PCO2>50mmHg,SPO2<90%;呼吸频率>25次/分具有呼吸机支持的指征,以保证PO2>60mmHg。同时,避免低血压,对于创伤性休克或合并有失血性休克的患者,必须给予两路以上快速通路输血输液,必要时给予去甲肾上腺素等血管活性药物,尽快纠正休克,避免重型脑外伤在高颅压下的低脑血流灌注。

2.颅内压监测为主的多模态监测

精准治疗是目前的颅脑损伤救治追求的目标,对于存在颅内压增高高危因素的脑外伤患者来说,颅内压监测(ICP)是现代颅脑创伤诊治最重要也是最基础的要求。所有具有颅内压增高而危及生命的患者都需要颅内压监护,包括美国颅脑创伤指南建议的ICP监测指征:复苏后GCS评分3~8分并有头颅CT扫描异常的患者;重型颅脑外伤患者CT正常但在入院时有以下3个条件中的2个及以上也应行颅内压监测:①年龄>40岁;②单侧或双侧的去脑或去皮质状态;③收缩压<90mmHg。对于双额脑挫裂伤,GCS≤12分的都有ICP监测必要,甚至部分GCS 13~14分的双额脑挫裂伤患者,如果烦躁激动、血压升高不易控制,仍可出现病情突然急剧恶化的脑疝,ICP监测下的镇痛镇静将会更加安全;对于颅内多发血肿、多发脑挫裂伤的患者,存在颅内血肿扩大可能,脑水肿加重而颅内压增高高危的患者,ICP是合理的选择。有ICP指导下的治疗、包括手术策略的选择可以更加合理、准确和高效。ICP如果能结合临床病史体检和实验室指标、颅脑影像学检查、脑氧饱和度、脑温、多普勒脑血流、微透析监测和动态脑电图多模态的监测,则能更深入、详尽和准确了解颅脑创伤后的病理生理改变,从而做到精准的个体化治疗。颅内压在20mmHg以下,维持脑灌注压50~70mmHg是损伤后脑保护的必要条件。继发缺血性损害常见于重型颅脑损伤后,除ICP外,如能经颅多普勒监测脑血流、颈静脉血氧饱和度、植入性脑氧饱和度监测、微透析探测细胞外体液中化学物质,包括神经递质如谷氨酰胺、葡萄糖和乳酸、丙酮酸和其他物质,则治疗将更加合理精准。

3.渗透性治疗

单纯的硬膜外血肿而没有脑疝等继发性脑损害的患者,不需要渗透性治疗。美国的颅脑创伤指南建议的渗透性治疗目标是300~320mmol/L,目标渗透压要求应根据颅内压、脑水肿的程度、肾功能、年龄的不同而应作合理调整。甘露醇、高渗盐水、白蛋白、血浆、羟乙基淀粉等胶体都可以提高血浆渗透压。精准的渗透性治疗必须有颅内压和血浆渗透压的监测,同时必须结合年龄、全身血容量、心功能状态、肾功能、血钠浓度、血流动力学状态、情况是否紧急等综合因素来制定。

4.凝血功能

凝血的功能状态包括内外源性凝血通路、血小板的数量和功能、纤溶功能,血栓弹力图能比较全面地反映凝血功能状态。正常的凝血功能状态是减少颅脑损伤后颅内血肿扩大和手术成功的重要因素之一,所以必须重视,及时纠正。急性期的创伤性凝血病,主要是补充相应的凝血底物;对于服用阿司匹林的老年人,术前首选输注血小板,在没有血小板的情况下,0.3U/kg的精氨酸加压素和合理剂量的凝血Ⅶ因子是术前紧急改善凝血功能可以选择的替代方案。服用华法林首选凝血酶原复合物加维生素K1,能高效而迅速纠正凝血功能。

5.手术

手术治疗是颅脑创伤最重要的治疗措施之一。手术目的是清除颅内血肿和脑挫裂伤,必要时去骨瓣减压、脑室内颅内压监测有利于引流脑脊液,从而控制颅内压不高于20mmHg、保障脑灌注压、保障脑血流灌注和脑氧供。在达到上述要求目的前提下,手术力求简小。是否开颅手术取决于患者的GCS评分、脑挫裂伤和血肿大小、瞳孔的状况、合并伤、头颅CT表现、年龄、基础疾病以及颅内压水平等综合因素。随着时间进展的神经功能恶化是决定是否手术的重要因素。对于开放性颅脑损伤需要尽早清创重建,将开放伤变为闭合性颅脑伤,预防控制颅内感染。对于老年人为主的慢性硬膜下血肿,钻孔引流是最常用的手术,术中尽量冲洗和避免术后气颅是手术关键。

去骨瓣减压:虽然目前已发表的临床多中心研究并不认为重型颅脑损伤的去骨瓣减压能改善患者的预后,但不可否认的是去骨瓣减压仍然是临床不可放弃的一种选择,能显著降低颅内压。目前临床上对于去骨瓣减压的规范、策略和理念仍然有待提高,现代颅脑损伤去骨瓣减压必须是在颅内压指导下或结合颅内压监测下进行,而且必须结合其他降颅压综合措施,这就意味着在脑室型ICP脑脊液外引流、建立目标渗透压梯度、控制体温、抬高体位、合理通气血二氧化碳分压等情况下,去骨瓣减压的骨窗为达到控制颅内压的目的前提下,要兼顾相应的并发症和脑功能的保护。去骨瓣减压是脑积水的独立影响因子,双侧额颞去骨瓣减压的脑积水发生率远高于单侧去骨瓣减压,而且去骨瓣减压可能造成全脑压力的失平衡和微移动,双侧去骨瓣者尤其显著,对于双额去骨瓣减压并且去骨桥者,是否对脑功能造成影响,值得进一步研究去探讨。所以,额颞去骨瓣减压中强调脑干侧方的充分减压,而没有必要过度追求矢状方向的过度扩大骨窗;能一侧去骨瓣控制颅内压的绝不做双侧的去骨瓣减压。对于去骨瓣减压后的颅骨修补,目前通常认为伤后3~6个月比较合适,但在脑水肿控制,颅内情况充分稳定的超早期,伤后1~2个月即行修补,是否能减少脑积水的发生率和改善预后,是个非常有意义的课题,值得临床随机对照研究来探讨。

6.感染的监测和防治

对于开放性颅脑损伤、开颅和有脑脊液持续外引流及腰大池持续引流、昏迷咳嗽反射减弱的患者、深静脉导管留置、老年体弱、糖尿病患者等感染高危的患者,非常重要。感染的预防是第一位的,早期彻底的清创、严格的无菌操作、皮下隧道持续外引流、保持敷料的干净干燥、减少和杜绝交叉感染至为重要。痰、脑脊液和创口分泌物的病原学监测宜早期动态反复监测,尽可能早期做到目标性的抗感染治疗,同时需要保持痰液和感染分泌物的通畅引流及积极改善患者的营养和免疫支持治疗,增强抵抗力。对于严重感染患者,要早期预判感染性休克的发生,血乳酸增高是感染性休克的敏感的早期指标,血乳酸水平>4mmol/L应立即开始复苏,早期复苏可以极大地提高感染性休克的救治成功率;快速有效的液体复苏、尽早的强有力抗感染治疗、良好的多脏器功能保护,以及必要时合理的血管活性药物使用是感染性休克救治成功的关键。

7.水、电解质紊乱处理和液体管理

颅脑损伤后,脑性盐耗综合征、抗利尿激素异常分泌综合征、尿崩症并不少见,有时甚至同时存在,非常复杂,难以鉴别和纠正;再加上脑水肿需要脱水渗透性治疗,更增加水盐电解质紊乱的发生率。根据需要监测血电解质、血利钠肽水平、血和尿渗透压、尿比重、24小时尿钠排泄和出入液量、内分泌水平、中心静脉压来明确诊断,脑性盐耗综合征需要补钠补液、抗利尿激素异常分泌综合征需要限水,而尿崩症需使用垂体后叶素。而保持合理的全身有效血容量和适度的血浆渗透压是控制颅内压、保障有效脑血流灌注的关键。同时,老年人心功能储备弱,免疫力低,心肺的并发症易发,如何在最少的输液量、合理的输液速度和液体构成的情况下,既保障有效血容量又建立合理的目标渗透压梯度,非常不易,需要严密监测,精细管理。

8.营养和药物

早期肠内营养,在血流动力学稳定,不需要血管活性药物,血乳酸正常即应早期开始,甚至可以从20~30ml/h重力滴注鼻胃管或鼻空肠管开始逐渐增加,对于需要长期肠内营养的患者,首选经皮空肠或胃造瘘给予营养;在早期肠内营养尚不足够营养量时,肠外营养为主,根据胃肠道的功能状态和耐受程度,逐渐向肠内营养过度。一般重型颅脑损伤患者男性需要热卡30kcal/(kg•d),女性25kcal/(kg•d);蛋白质1.2~1.5g/(kg•d)。目前临床的多中心随机对照研究,没有证明有单一药物对颅脑损伤具有特效,但不代表这些药物完全无效,所有能帮助控制颅内压、改善脑灌注、脑血流和脑氧供、提供机体能量代谢平衡需要、提供免疫力、保护脏器功能、减少并发症的药物都可能有疗效,如尼莫地平等扩血管药物可能改善脑损伤后的微循环等,关键是如何在每个患者特定的病理生理状态,在最少的干预状态下,建立最佳的趋向恢复生理平衡状态的途径。

9.癫痫

在颅脑损伤急性期需要控制颅内压阶段,预防和控制癫痫至关重要,否则癫痫导致颅内压控制更加困难,加重颅内压升高,甚至恶性循环、病情急剧恶化而危及生命;所以存在急性颅脑损伤癫痫高危的患者,都应早期给予预防癫痫治疗。使用抗癫痫药物的同时,合理适度的镇痛镇静有利癫痫的预防。癫痫药物的选择和用法,应该根据药物的疗效、患者个体的代谢特性、副作用、经济条件以及药物浓度的监测等因素来确定。

10.全身脏器功能的监测和保护

颅脑损伤后,在应激状态和治疗过程,其他脏器功能状态会有改变,必须给予严密监测和保护。在全身有效血容量不足,高钠、高渗透性以及严重的感染情况下,很容易造成急性肾功能损害,所有重型颅脑损伤的救治中,有效血容量、血浆渗透压和感染指标监测非常重要。老年人心功能储备差,脱水渗透性治疗中,液体量大进大出不容易耐受,所以在监测心功能指标的同时,可以合理给予高渗盐水建立渗透压梯度,但需避免过高的血钠浓度造成内环境紊乱。肺部感染和功能不全在重型颅脑损伤中最常见,感染的防治水平很大程度上决定重型颅脑损伤的疗效,应积极应对。

11.神经精神心理治疗

颅脑损伤后神经心理改变非常多见,患者表现为性格人格改变、淡漠抑郁、激惹易怒、头痛失眠、记忆力显著下降等症状,神经外科医生需要足够重视、能够早期鉴别,早期精神心理科医生参与治疗,可以取得意想不到的疗效,提高患者的生活质量和预后。

12.康复治疗

颅脑损伤后脑功能的康复是颅脑损伤诊治的重要组成部分,患者病情稳定脱离生命危险后,尽早考虑康复治疗,包括肢体的康复、认知功能和心理康复治疗,目前我国的颅脑损伤康复治疗水平仍有待提高。