颅底凹陷是由于以枕骨大孔为中心的颅底及寰椎、枢椎的发育畸形造成颅底和寰椎向颅腔内陷入,齿状突高出正常水平,甚至突入枕骨大孔腹侧,使枕骨大孔前后径缩短,颅后窝腔缩小,导致延-颈髓受压及神经根牵张而产生症状,是最常见的枕骨大孔区先天畸形。此病大多数为先天性,偶见家族史报道;发病年龄多为20~30岁,少数在中年后发病,男、女比例为3∶2。另外,颅底凹陷常合并其他类型的畸形,25%~30%患者伴有神经管发育不全。

1.颅颈交界区X线片

该区域X线片上测量齿状突上移程度是诊断颅底陷入的主要依据,方便而省时,测量方法有以下几种。

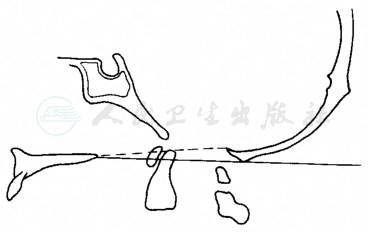

(1)Chamberlain(钱伯伦)线:

又称腭-枕线,从硬腭后缘至枕大孔后唇之间的连线(图1),正常情况下齿状突顶点应低于此线,如超出此线3mm,则可诊断。

图1 Chamberlain线和McGregor线

注:虚线:Chamberlain线;实线:McGregor线。

(2)McGregor(马格芮格)线:

又称基底线,从硬腭后缘到枕骨最低点的连线(图1),正常情况下齿状突顶点不超出此线5mm,齿状突顶点超出此线7mm,即可诊断。

(3)McRae(马克锐)线:

又称枕大孔线,为连接枕大孔前后缘的线(图2),正常情况下,齿状突顶端不超过此线;如超过此线6.6mm可诊断为颅底陷入。临床上,可因枕大孔枕内嵴增厚、斜坡与枕大孔后唇内陷,以及寰枕融合等均造成枕大孔的狭窄,而齿状突的相对位置可无明显变化,故测量枕大孔的前后径比齿状突的相对位置更有临床意义:当枕大孔前后的矢状径<20mm时,会出现神经系统症状。

图2 McRae线示意图

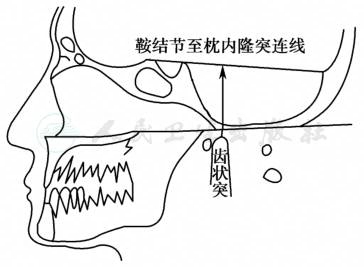

(4)Klau(克劳斯)高度指数:

指齿状突顶端到鞍结节与枕内隆突连线的垂直距离(图3)。正常情况下,齿状突顶端至此线的垂直距离为41±4mm,若小于30mm为颅底陷入。

图3 Klau高度指数示意图

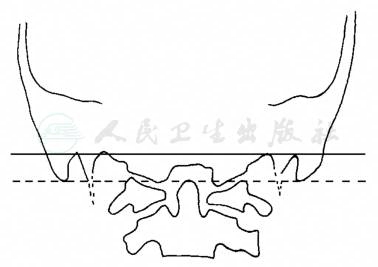

(5)Fischgold双乳突线Fischgold双乳突线:

为双乳突尖之间的连线(图4),正常情况下齿状突顶点在此线上2mm以内,如超过2mm为颅底陷入。

图4 Fischgold线

注:虚线:双乳突尖连线;实线:双二腹肌沟连线。

(6)Fischgold二腹肌沟线:

颅底两侧二腹肌沟之间的连线,正常情况下齿状突顶点在此线下10mm,颅底陷入症的齿状突顶点接近或超过此线。

2.颅颈交界区的CT、CT三维重建和CT椎管造影

明显优于X线片,可以从不同角度观察寰枕区骨结构,判断齿状突位置及枕骨大孔内陷和狭窄的程度,还有助于了解脑室系统和脑干受压情况。

3.磁共振

可以判断神经结构畸形和受压情况,如有无小脑扁桃体下疝等。

1.对于无神经症状和体征的颅底陷入患者,不需要治疗,定期随访,防止颈部强制性旋转活动,以免出现延髓受压、呼吸衰竭等。

2.对于仅有轻度神经症状而无明显进展者,对症处理,密切随访,预防颈部外伤。

3.出现延颈髓受压和颈神经受损表现者,颅内压增高或者存在颅颈交界处力学不稳定者,均需手术治疗。手术的目的是解除病变组织结构对小脑及延颈髓等结构的压迫,重建颅颈交界处的力学稳定性,恢复正常脑脊液循环。单纯颅底凹陷可取后路减压手术,切除陷入的寰椎后弓、枕骨大孔后缘、部分枕鳞及硬膜外增厚的纤维束带。伴有寰枢椎脱位的患者,可经口前路磨除齿状突以减压或经口前路切除增厚的寰枕前方韧带加后路枕颈钛板固定。内镜经鼻入路切除齿状突加后路减压固定术,以及单纯后路复位固定术是目前更加微创的手术方式。