下肢静脉疾病是一古老而常见的疾病,除因静脉血栓形成引起外,很大一部分是静脉瓣膜关闭不全所致。20世纪中叶人们对下肢静脉瓣膜进行深入研究并发现瓣膜关闭不全是引起下肢静脉疾病的重要原因。原发性下肢静脉瓣膜关闭不全包括单纯性下肢浅静脉曲张、原发性下肢深静脉瓣膜关闭不全和穿通静脉瓣膜关闭不全等一组疾病,其中以浅静脉曲张最为常见。

引起原发性下肢静脉瓣膜关闭不全的病因有:①瓣膜发育异常或缺如;②瓣膜结构薄弱,在长期逆向血流或血柱重力作用下,瓣膜游离缘松弛而不能紧密闭合;③静脉壁弹性下降,发生扩张,造成瓣膜相对性关闭不全。重体力劳动、长时间站立和各种原因引起的腹腔压力增高等,均可使瓣膜承受过度的静脉压力,在瓣膜结构不良的情况下,瓣叶会逐步松弛,游离缘伸长、脱垂,终致瓣膜关闭不全,产生血液反流。

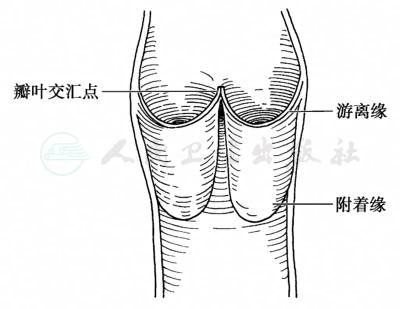

下肢静脉分为浅静脉和深静脉系统。浅静脉包括大隐静脉和小隐静脉。大隐静脉起自足背静脉弓内侧,经内踝前方沿小腿内侧上行,经胫骨与股骨内侧髁的后部至大腿内侧,向上于耻骨结节外下方3~4cm处穿卵圆孔入股静脉。大隐静脉在卵圆孔附近有5条属支:腹壁浅静脉、旋髂浅静脉、股外侧浅静脉、股内侧浅静脉和阴部外静脉。小隐静脉起自足背静脉弓的外侧,经外踝后方上行至小腿后,于窝下角处穿深筋膜,经腓肠肌两头间上行入深静脉。深静脉系统是由小腿的胫后静脉和腓静脉合并成胫腓干后在肌下缘与胫前静脉汇合成腘静脉,穿收肌腱裂孔向上移行为股浅静脉,在大腿上部与股深静脉合并成股总静脉,经腹股沟韧带深面移行为髂外静脉。此外,在下肢深、浅静脉间还存在十余支穿通静脉,主要位于大腿下1/3至足背。在小腿后方还存在数支与肌间静脉窦相连的间接穿通静脉。在深静脉之间、大隐静脉和小隐静脉之间有许多交通静脉。在深、浅静脉和穿通静脉内都存在静脉瓣膜。静脉瓣膜由菲薄的纤维组织构成,但具有良好的韧性和弹性。绝大多数瓣膜为双瓣型,多呈前后排列。当血液回流时,瓣叶贴附于管壁而管腔开放;当血液倒流时,瓣叶膨出,从而使两个相对的游离瓣缘在管腔正中合拢,阻止血液反流(图1)。另有一些瓣膜呈单瓣叶型,瓣叶占管腔周长的1/2,瓣叶膨出时能完全封闭管腔,均位于分支静脉汇入静脉主干的入口处。瓣膜在下肢静脉分布中浅静脉较深静脉少,越向近侧越少,但近端的瓣膜位置较恒定,抗逆向压力能力高。

图1 静脉瓣膜

由于浅静脉管壁肌层薄且周围缺少结缔组织,血液反流可引起静脉增长增粗,出现静脉曲张。由于下肢静脉压的增高,在足靴区可出现大量毛细血管增生和通透性增加,产生色素沉着和脂质硬化。由于大量纤维蛋白原的堆积,阻碍了毛细血管与周围组织间的交换,可导致皮肤和皮下组织的营养性改变。踝上足靴区为静脉压较高的部位且有恒定的穿通静脉,皮肤营养状况差,一旦破溃会引起难愈性溃疡,常并发感染。深静脉瓣膜关闭不全时,可造成血液反流,产生静脉高压。当关闭不全的瓣膜平面位于小腿以上时,产生的血流动力学改变可被腓肠肌的肌泵作用所代偿,不致产生明显症状。当病变一旦越过小腿平面,因离心较远,血柱压力明显升高,同时腓肠肌收缩不但促使血液回流,而且也加强血液反流,从而加速小腿深静脉和穿通静脉瓣膜的破坏,产生明显症状。穿通静脉瓣膜关闭不全时,血液将由深静脉向浅静脉反流,产生继发性下肢浅静脉曲张和皮肤和皮下组织的营养性改变。

1.体格检查

(1)浅静脉瓣膜功能试验(Trendelenburg试验):

患者仰卧,抬高下肢使静脉排空,于腹股沟下方缚止血带压迫大隐静脉。嘱患者站立,释放止血带后10秒内如出现自上而下的静脉曲张则提示大隐静脉瓣膜功能不全。同样原理,在窝处缚止血带,可检测小隐静脉瓣膜功能。

(2)深静脉通畅试验(Perthes试验):

患者取站立位,于腹股沟下方缚止血带压迫大隐静脉,待静脉充盈后,嘱患者用力踢腿或下蹬10余次,如充盈的曲张静脉明显减轻或消失,则提示深静脉通畅。反之,则可能有深静脉阻塞。

(3)穿通静脉瓣膜功能试验(Pratt试验):

患者仰卧,抬高下肢,于腹股沟下方缚止血带,先从足趾向上至腘窝缠第1根弹力绷带,再从止血带处向下缠第2根弹力绷带。嘱患者站立,一边向下解开第1根绷带,一边继续向下缠第2根绷带,如果在两根绷带之间的间隙出现曲张静脉,则提示该处有功能不全的穿通静脉。

2.无损伤检查

(1)容积描记:

容积描记有多种方法,临床上常用的是光电容积描记。它通过记录下肢静脉容积减少和静脉再充盈时间来反映静脉血容量的变化,判别深浅静脉和穿通静脉瓣膜功能情况和反流水平。

(2)多普勒超声检查:

多普勒超声显像仪可观察深静脉通畅程度、瓣膜关闭情况及有无血液反流。于近心端挤压或作Valsalva屏气动作可提高诊断准确性。由于多普勒超声检查操作简便、直观、无创,目前在临床应用最为广泛。

3.CTV、MRV

CTV是在下肢增强CT扫描静脉相的基础上进行三维重建,可以较清晰地显示下肢深浅静脉以及穿通静脉的通畅情况,如果主干静脉有堵塞,甚至可以显示侧支循环情况。MRV是在下肢MRI扫描静脉相的基础上进行三维重建,同样可以显示下肢深浅静脉的通畅情况,清晰度不如CTV,适用于肾功能不全的患者。

4.下肢静脉造影

下肢深静脉造影虽然是一种创伤性检查,但是最可靠的诊断手段,可准确了解病变的性质、程度、范围和血流动力学变化,分为顺行和逆行造影。顺行造影主要用于观察下肢深静脉通畅度和穿通静脉瓣膜功能,而逆行造影主要用于观察下肢深静脉瓣膜功能。

(1)顺行造影:

患者取半直立位,踝部缚止血带,经足背浅静脉注入造影剂,可见深静脉全程通畅,管腔扩张,瓣膜影模糊或消失,失去正常的竹节形态。作Valsalva屏气动作后可见造影剂向瓣膜远端反流。

(2)逆行造影:

患者取半直立位,于腹股沟股静脉注入造影剂。视反流情况分为五级:0级:无造影剂向远侧反流;Ⅰ级:少量造影剂反流,但不超过大腿近段;Ⅱ级:造影剂反流至腘窝水平;Ⅲ级:造影剂反流达小腿;Ⅳ级:造影剂反流直达踝部。0级示瓣膜功能正常,Ⅰ~Ⅱ级结合临床加以判断,而Ⅲ~Ⅳ级提示瓣膜功能明显受损。

1.保守治疗

对于大部分患者保守治疗效果不满意,仅适用于早期轻度静脉曲张、妊娠期妇女及难以耐受手术的患者。可要求患者适当卧床休息,避免久站,休息时抬高患肢。在行走或站立时采用加压治疗,减轻下肢酸胀和水肿。根据病变范围选用合适的弹力袜,一般建议Ⅰ~Ⅱ级的压力梯度。另外服用一些静脉活性药物,如马栗种子提取物或者地奥司明可以增加静脉壁张力、促进静脉血液回流并减少毛细血管渗出,从而减轻静脉功能不全的症状。

2.大隐静脉高位结扎加剥脱术

对于下肢浅静脉和穿通静脉瓣膜功能不全且深静脉通畅者,可行手术治疗。深静脉瓣膜功能不全者同样可以手术。手术主要是剥脱曲张浅静脉并消除引起下肢浅静脉高压的原因(股静脉或穿通静脉血液反流)。目前多提倡采用的是大隐静脉高位结扎+曲张静脉点式剥脱术。术前嘱患者站立,用记号笔标记曲张静脉。手术步骤:患者取仰卧位,自足背向上驱血,将驱血带缚于大腿中段。于腹股沟皮纹下方0.5~1cm做平行切口约4~5cm。切开浅筋膜,显露大隐静脉主干后结扎各属支,距隐股交界点约0.5cm切断大隐静脉,近端结扎并缝扎。结扎大隐静脉应距股静脉0.5cm,过长可能残留属支导致复发,过短则可使股静脉狭窄。向远端大隐静脉内插入剥脱器至膝关节附近引出,将静脉残端缚于剥脱器头部,慢慢抽出。同法剥脱静脉主干至内踝(图2)。对术前标记的曲张静脉作长约5mm的小切口,用纹式血管钳于皮下进行分段剥脱。对湿疹及溃疡部位,应剥脱位于其下的穿通静脉。剥脱曲张静脉时,应尽量避开伴行的隐神经,避免术后小腿及足内侧的感觉障碍。缝合切口,弹力绷带自足背向上加压包扎至腹股沟。术后鼓励患者尽早活动,一般术后第2天可下床行走,第7天拆线。术后穿弹力袜2~4周。

图2 大隐静脉剥脱术

3.大隐静脉高位结扎加电动刨切术

该术式是在大隐静脉高位结扎的基础上,采用微创手术器械,即动力静脉切除器以及灌注照明棒,配合充盈麻醉,对曲张浅静脉行微创刨吸切除术。目前手术器械主要采用美国Smith-Nephew公司的TriVex系统,由切除刨刀和带灌注的冷光源组成。术中首先完成大隐静脉高位结扎,在大腿部用剥脱器将大隐静脉主干剥出。然后在小腿曲张静脉的近端和远端各做一个切口,一个插入刨刀头,一个插入冷光源。经切口将冷光源插入静脉下至少3~4mm处。液体由头端注入,以显现曲张静脉的范围和轮廓,同时将其与周围组织分离。刨刀头插入静脉周围的皮下组织内,沿着组织的侧方和下方轻轻滑动,力求将更多的静脉组织切除(图3)。切口可交替使用,以减少切口数目。该手术适用于下肢深静脉通畅的曲张静脉病例,但对于有血栓性浅静脉炎和溃疡的患者,效果欠佳。其优越性在于:①切口数少,美观;②在直视下进行曲张静脉刨吸术,③避免在皮肤存在病变区做切口,减少术后创口不愈的机会。

图3 电动刨吸术中照片

左为冷光源,右为刨刀

4.静脉腔内激光治疗术(endovenous laser treatment,EVLT)、射频消融术(RFA)

EVLT和RFA治疗下肢静脉曲张可在局麻下进行,具有不遗留手术瘢痕,恢复时间较短,并发症少,兼具美容效果等优点。两者均是通过光纤或导管,以脉冲式或持续向静脉腔内输入不同波长(810~1046nm)红外线激光或射频,损伤内皮细胞和整层管壁,使受损管壁纤维化愈合和腔内少量血栓形成,最终导致大隐静脉永久性闭合。治疗适应证类同于大隐静脉高位结扎加剥脱术,但无法治疗穿通静脉瓣膜功能不全。术中最好先显露并高位结扎大隐静脉主干,然后由踝部穿刺大隐静脉向上将光纤、导管导入至隐-股静脉交界结扎处,连续脉冲或者间断脉冲方式,一边发射激光或者射频,一边将光纤缓慢持续后撤将静脉闭合。对大隐静脉的分支用多点穿刺方法导入光纤。术毕患肢用弹力绷带均匀加压包扎。综合文献资料,近期和中期疗效较满意,但术后有闭塞浅静脉再通引起症状复发的情况。

5.硬化剂治疗

硬化剂治疗适用于浅静脉主干无明显反流或反流已得到纠正的静脉曲张。适应证包括:①毛细血管扩张症;②网状静脉曲张;③孤立的静脉曲张;④术后残留和复发的静脉曲张;⑤难以耐受手术的患者。治疗的原理是向曲张的静脉内注入硬化剂后加压包扎,使静脉壁发生炎性反应相互粘连而闭塞。传统硬化剂有鱼肝油酸钠、十四烷基硫酸钠和高渗生理盐水等,但是目前国内使用较多的为泡沫硬化剂,可在彩超定位下泡沫硬化剂注射治疗,短期疗效满意。治疗时患者先取站立位或斜卧位使静脉充盈,细针穿刺静脉后改平卧位,患肢45°抬高以利排空静脉。每处注射完毕1分钟后,局部用纱布垫压迫。随后用弹力绷带自足背向上加压包扎至最高注射点上方10cm,并可加穿弹力袜。术后即应鼓励患者主动活动,避免持久站立。加压包扎时间争议较多,从1~6周不等。但目前硬化剂治疗复发率较高,而且有硬化剂过敏、局部炎症反应明显、硬化剂外渗局部皮肤坏死等并发症。

6.深静脉瓣膜手术

对保守治疗无效且具有下肢皮肤营养性改变的深静脉瓣膜关闭不全患者,以及有Ⅲ~Ⅳ级严重反流的下肢肿胀患者,可考虑行深静脉瓣膜手术。但是此类手术效果总体不理想,因此对无胀痛且无皮肤营养性改变的患者,应慎行手术。术前应明确静脉反流的程度并除外深静脉血栓形成后遗症。

(1)静脉瓣膜修复术:

1975年Kistner首先报道股浅静脉瓣膜修复术治疗原发性下肢深静脉瓣膜关闭不全获得成功。手术取腹股沟股动脉搏动内侧纵切口或皮纹下斜切口。显露股总、股浅和股深静脉的汇合处,股浅静脉最高一对瓣膜常位于其远端1~1.5cm处,测试证实反流后可行瓣膜修复。瓣膜修复分腔内修复、腔外修复、血管镜辅助腔外修复和静脉壁修复等多种方法。行腔内修复时需清楚辨别两瓣叶的会合处,于瓣膜会合处向近远端切开静脉壁各约3cm行修复。(图4)。行腔外修复时,不需切开静脉壁而直接于腔外自瓣叶会合处向下作一系列贯穿缝合,将两瓣叶的附着缘拉紧,从而使松弛的瓣叶游离缘拉直。腔外修复有一定盲目性,准确性不如腔内修复,但操作简便,可适用于小口径静脉。单纯修复股浅静脉第一对瓣膜即能取得一定的临床疗效,但仍有约20%的患者术后再次出现反流或溃疡复发。此时可修复股浅静脉第二对瓣膜、股浅静脉下段瓣膜甚至腘静脉瓣膜予以纠正。

图4 腔内静脉瓣膜修补术

(2)股静脉瓣膜人造血管套袖术:

在手术显露股静脉时,因操作可致静脉痉挛而使瓣膜处反流消失。此时,可选择长约2cm的短段PTFE或Dacron人造血管包绕于股浅静脉最高一对瓣膜处,使静脉维持于痉挛状态下的口径,消除反流。此法不需切开静脉,操作简便,可适用于小口径静脉。但缩窄程度较难掌握,过度可导致静脉血栓形成。

(3)静脉瓣膜移植术:

移植段静脉可选取腋静脉、肱静脉、颈外静脉和健侧股浅静脉,而以腋静脉和肱静脉效果较理想。手术方法为:腹股沟切口显露股总、股浅和股深静脉,测试股浅静脉最高一对瓣膜证实反流后,于一侧上臂内侧近腋窝处作纵行切口,显露腋静脉和肱静脉。证实瓣膜功能良好后,切取长约2cm带有瓣膜的静脉段,上肢静脉不需要重建。在股深静脉和股浅静脉汇合处以下,切除相应一段股浅静脉,用7-0无损伤缝线将自体带瓣静脉段移植其间。移植静脉段外应用PTFE或Dacron人造血管作套袖加强,以免日后移植静脉扩张。该术式近期效果较理想,但由于上肢静脉抗逆向压力较股浅静脉最高一对瓣膜为弱,远期效果受到影响。此外,因上肢静脉与股浅静脉口径常相差太大,该术式应用有一定限制。

(4)静脉瓣膜移位术:

该术式由Queral于1980年报道,目的是将瓣膜关闭不全的股浅静脉远端与瓣膜功能健全的大隐静脉或股深静脉相吻合,借助后者的正常瓣膜防止血液反流(图5)。如大隐静脉瓣膜关闭不全,可将股浅静脉远端与瓣膜功能良好的股深静脉吻合。由于临床上股浅、股深和大隐静脉瓣膜关闭不全多同时存在,适宜手术的患者不多。同时术后血栓形成率较高,较难普及。

图5 静脉瓣膜移位术

(1)显露股总、股深、股浅静脉及大隐静脉,沿虚线切断股浅静脉,近端缝闭,远端待吻合;(2)股浅静脉与股深静脉端侧吻合;(3)股浅静脉与股深静脉端端吻合;(4)股浅静脉与大隐静脉端侧吻合;(5)股浅静脉与大隐静脉端端吻合

(5)肌襻代瓣膜术:

1968年Psathakis首创股薄肌-半腱肌肌襻代瓣膜术治疗下肢深静脉血栓形成后遗症。20世纪80年代后适应证被推广至原发性下肢深静脉瓣膜关闭不全。该术式于80年代初被引入我国,经改良后成为股二头肌-半腱肌肌襻代瓣膜术。手术原理是在肌襻形成后,当腓肠肌收缩时肌襻放松,使静脉完全开放,以利深静脉回流;当腓肠肌放松时肌襻收缩,静脉即因肌襻收缩而产生的悬吊作用受压闭合,从而阻挡深静脉的血液反流。手术时患者健侧-侧卧,于腘窝处做S形切口或于腘窝两侧做纵切口,显露胫神经、腓总神经和动静脉。动静脉间只能游离1cm的间隙,以免肌襻形成后上下移动。解剖股二头肌和半腱肌肌腱并于各自起点处切断,将两肌腱断端作重叠1cm缝合形成肌襻,置于胫神经和腓总神经深面、动静脉之间(图6)。因肌襻的作用仅局限于下肢活动时,术后久站患肢仍有肿胀。同时,由于肌襻的长度较难掌握,使手术效果的确切性受到影响。

图6 肌襻代瓣膜术

7.穿通静脉手术

(1)筋膜下穿通静脉结扎术:

Linton于1938年首创筋膜下穿通静脉结扎术。由于采用自膝至踝的小腿内侧切口,术后切口并发症多,不久即被改良。目前常见的是做数个平行于皮纹的短切口,于筋膜下结扎穿通静脉。此外,也可在术前多普勒超声定位下做点式切口剥脱穿通静脉。

(2)内镜辅助筋膜下穿通静脉阻断术(subfacial endoscopic perforator surgery, SEPS):

内镜辅助筋膜下穿通静脉阻断术始于1985年,由Hauer首先采用。方法为经皮下隧道置入内镜,直接电凝或钳夹穿通静脉。近年来主要采用腹腔镜技术行穿通静脉阻断术。首先在筋膜下间隙充二氧化碳,做小切口置入内镜,经另一小切口置入操作器械,在内镜直视下钳夹穿通静脉。操作范围应包括胫骨内缘至后侧中线的小腿部分。随访表明SEPS手术疗效明确,术后下肢静脉血淤滞得到明显缓解,色素沉着减轻,溃疡愈合,目前在国内逐渐推广。