英文名称 :superior vena cava syndrome

中文别名 :上腔静脉综合征

上腔静脉梗阻亦称上腔静脉综合征(superior vena cava syndrome,SVCS)是指出于各种原因所引起的上腔静脉阻塞或狭窄,而产生的上腔静脉完全性或者不完全性阻塞,导致上腔静脉系统血液回流障碍,致使上腔静脉系统的压力升高和颈胸部代偿性侧支循环形成的一系列临床综合征。

William Hunter于1757年首先报道由于梅毒性升主动脉瘤压迫所导致的SVCS。在我国SVCS也很常见:1962年,陆林等应用人造血管治疗SVCS获得成功,1962年,张振湘报道应用大隐静脉治疗SVCS获得满意疗效。1981年,顾铠时等报道28例SVCS,其中4例为慢性静脉炎所致,并应用带不锈钢环的人造血管替代上腔静脉,术后远期疗效满意。随着医学的发展,诊断技术水平的提高,SCVS的发病率也逐渐增高,对此病的治疗亦不断进步。

上腔静脉综合征病因可分为良、恶性两大类。由恶性肿瘤引起者称为恶性SVCS,多起病急、病程短、预后差;由良性病变引起者称为良性SVCS,通常发病缓慢、病程较长,常可手术治疗,预后也较好。

SVCS最常见的致病原因为胸腔内肿瘤压迫或侵犯上腔静脉。右上叶支气管肺癌特别是鳞状上皮细胞癌和小细胞癌侵入或纵隔淋巴结转移压迫上腔静脉导致上腔静脉梗阻约占75%~85%。纵隔原发性恶性肿瘤如淋巴瘤、胸腺瘤,来自甲状腺、乳腺的纵隔转移性癌肿,以及巨大的良性纵隔肿瘤如胸骨后甲状腺和其他肿瘤,亦可压迫上腔静脉。

非肿瘤病变如慢性纤维性纵隔炎,纵隔真菌感染,梅毒性主动脉动脉瘤,上纵隔照射治疗逾量导致纤维化病变,上腔静脉因长期放置导管导致血栓静脉炎造成梗死等均可为致病原因。

极为罕见的病因尚有先天性上腔静脉隔膜等引起的上腔静脉梗阻。

上腔静脉位于右侧上纵隔,其上端起于右第一肋软骨下缘水平,由左、右无名静脉会合而成。在第一和第二肋间隙后方垂直下行,穿过心包在右第三肋软骨上缘平面进入右心房,全长约为7cm。上腔静脉下段在心包腔内,约长2cm。奇静脉在第四胸椎水平跨越右侧肺门在心包腔上方汇入上腔静脉后壁。上腔静脉前方从上而下为右肺前缘、胸膜和心包。后方为右总支气管、右肺动脉、气管旁淋巴结和迷走神经。右侧为膈神经和胸膜。左侧为升主动脉、无名动脉和气管(图1)。

当上腔静脉阻塞后,上腔静脉系统的血液主要通过侧支循环,经下腔静脉回流至右心房。上、下腔静脉之间的侧支循环主要有以下5条途径(图2)

图1 上腔静脉的局部解剖图

1.第1肋 2.食管 3.气管 4.右最上肋间静脉5.奇静脉 6.支气管 7.肺动脉(右) 8.肺静脉(右) 9.交感神经干 10.大内脏神经 11.隔胸膜 12.横膈 13.锁骨下动脉 14.锁骨15.锁骨下静脉 16.左无名静脉 17.迷走神经18.上腔静脉 19.升主动脉 20.隔神经 21.心包 22.下腔静脉 23.肋胸膜

图2 上腔静脉综合征患者的侧支循环图

(1)奇静脉通路 (2)胸廓内静脉通路(3)胸外侧静脉通路 (4)椎静脉通路

1.奇静脉通路

奇静脉是沟通上、下腔静脉的重要通道之一。奇静脉起自右腰升静脉,沿途主要收集右侧肋间后静脉、食管静脉、支气管静脉以及半奇静脉和副半奇静脉的血液。下腔静脉的属支腰升静脉、腰静脉经奇静脉汇入上腔静脉,奇静脉同时还收集椎静脉丛和胸廓内静脉的血液回流,从而沟通了上、下腔静脉。奇静脉的血流方向因阻塞部位不同而有差异。当阻塞平面位于奇静脉开口以上的上腔静脉时,侧支循环的血流经奇静脉顺行口流至有心房,此时,奇静脉扩张,成为上腔静脉系血液回流的最主要途径;当阻塞平面位于奇静脉开口处或以下的上腔静脉时,侧支循环的血流经奇静脉逆行经腰升静脉、下腔静脉回流至右心房,此时,奇静脉成为相对不重要的侧支通路。

2.胸廓内静脉通路

胸廓内静脉收集膈肌静脉、肋间静脉、胸腔前后静脉、胸壁浅静脉的血液,通过奇静脉回流至下腔静脉;胸廓内静脉又可通过腹壁下静脉,经腹壁下静脉经髂外静脉、髂总静脉注入下腔静脉而沟通上、下腔静脉。

3.胸腹壁浅表静脉通路

腹壁浅静脉和旋髂浅静脉经大隐静脉、股静脉、髂外静脉、髂总静脉注入下腔静脉;同时腹壁浅静脉和旋髂浅静脉向上可经胸腹壁静脉、胸外侧静脉、腋静脉、锁骨下静脉和头臂静脉与上腔静脉相交通。此通路多为浅表静脉,当其曲张时易被发现,有重要的临床意义。

4.椎静脉通路

椎静脉丛的血液一方面经肋间静脉、胸廓内静脉以及奇静脉注入上腔静脉;另一方面与腰、骶静脉沟通,连于下腔静脉。当病变累及奇静脉时,此条通路的作用更为明显。

5.膈下静脉通路

膈下静脉可直接注入下腔静脉,还可以经心包纵隔静脉、头臂静脉与上腔静脉相交通。

另外,体循环系统的静脉可与肺静脉建立侧支循环,形成右向左分流,导致低氧血症。

上腔静脉综合征的治疗方法有药物、放射、介入和外科手术等,应根据不同病因和病情演变情况选择治疗方法。

1.内科治疗

置患者于半卧位或垫高头部并给予利尿药物以减轻水肿。注意保持气道通畅。亦可给予小剂量抗凝药物以防止血管内血栓形成。内科治疗如能减轻症状则可为侧支循环的形成提供时间。恶性胸部肿瘤引起的上腔静脉梗阻可根据恶性肿瘤的组织学类型应用抗癌药物治疗,可能暂时缓解症状。

2.放射治疗

对于恶性肿瘤不能切除或有转移者以及一般状况极差不能耐受手术,而且不能施行介入治疗者,应以放射治疗为主。经过正规的放射治疗,上腔静脉高压的症状会有不同程度的缓解。临床上常用两种治疗方式,即慢性小剂量疗法和快速大剂量疗法,文献报道两者的缓解率及生存率无明显差别。经过正规治疗后临床症状无改善者,应考虑上腔静脉内有血栓形成,可加用尿激酶溶栓治疗。部分病例治疗后可出现“放射性水肿”,可酌情停用数天或减少放射剂量。

3.介入治疗

Rocchini于1982年及 Bensen于1985年先后应用球囊导管行血管成形术治疗大血管转位术后的SVCS,并获得成功。随之,血管腔内支架置入术、血管腔内激光成形术等介入技术广泛应用于上腔静脉。

球囊导管血管成形术和腔内支架植入术,适用于无新鲜血栓形成而且静脉管腔未完全闭塞的病例,使以往无手术机会的患者得到有效的治疗,延长了生命,提高了生活质量。此方法操作简单易行,手术创伤小,不会破坏侧支循环,可以迅速、有效地恢复上腔静脉回流,缓解症状,而且符合正常生理,治疗效果令人满意。文献报道临床治愈率达68%~100%。

术前需要了解病变阻塞的部位、长度和阻塞程度以及有无血栓形成,并测量静脉的内径和静脉压。术中可经上肢肘正中静脉穿刺或股静脉穿刺,经下腔静脉到达上腔静脉系统进行球囊扩张,将静脉扩张至满意的直径后,再视具体情况决定是否放置内支架。上述步骤完成后,需行顺行静脉造影以及测量病变近、远端压力,以明确疗效。术后给予抗凝和祛聚治疗,防止继发血栓形成;可酌情应用皮质激素,以预防静脉内膜水肿而导致管腔狭窄。

介入治疗注意事项:谨防肺栓塞的发生,术前应明确是否存在血栓;防止静脉破裂,球囊成形术时,不必将病变静脉扩张至最大,只要有效血流恢复,降低病变近、远端压力差即可;多需同时行内支架置入支撑静脉壁,尤其是外在性压迫因素无法完全去除的病例。

SVCS介入治疗存在一定复发率,国外报道为4%~45%,但可重复施行介入手术,多可取得满意疗效。

4.外科手术治疗

手术指征:恶性肿瘤引起的上腔静脉梗阻病例,大多在诊断明确后已不适施行外科手术。良性肿瘤压迫上腔静脉、良性或炎性病变侵及上腔静脉的病例,应根据病情,尽可能争取施行手术切除肿瘤,消除病因。

手术大多采用全身麻醉,术前应对患者进行全身评估除外麻醉及手术绝对禁忌。

术前还应根据疾病原因,准备相应血管手术器械、血管修补材料、人工血管或患者自身替代血管。

人造血管可采用GoreTex人造血管,其口径齐全。一般选用直径18~20mm的直型人造血管。Y型人造血管易堵塞,不适于静脉系统的血管替代。

自体心包膜缝成的管道和用自体静脉缝成的管道相比较,后者疗效更满意,但由于大隐静脉口径比腔静脉细小,因此必须将大隐静脉拼集缝合成为口径与腔静脉相似的管道。拼集缝合大隐静脉的方法可采用:①纵向拼集缝合法:游离大隐静脉,结扎、切断各个分支,按静脉代用品所需长度将大隐静脉剪成三段,用肝素溶液灌洗静脉管腔。纵向剪开各段大隐静脉,修除血管外膜及静脉瓣。将三个静脉片边缘在口径适当、表面光滑的塑料棒的支撑下,用7-0Prolene缝线连续缝合成管状(图3)。缝制过程中,操作者宜戴放大镜,注意静脉内膜对合平整,缝线间不要夹带结缔组织。缝制完毕后,将拼集缝合的静脉代用品浸泡在含肝素的生理盐水中待用。②螺旋形拼集缝合法:采用的大隐静脉长度按拟缝制的静脉管道直径与大隐静脉直径之比乘以所需的管道长度计算(例如:拟缝制的静脉管道长度为10cm,直径为16mm,大隐静脉直径为4mm,则应采取的大隐静脉长度为16/4×10,即40cm)。取下的大隐静脉用肝素溶液灌洗血管腔后,纵向剪开静脉全长,修除切口边缘结缔组织。用与拟缝制的静脉管道口径相同的塑料管为支架,将剪开的大隐静脉内膜向内绕置在支架上,在放大镜的帮助下用7-0 Prolene缝线精确地连续缝合相邻的大隐静脉切缘,缝合完成后缝线呈螺旋形(图4)。缝成的静脉管道置放在含肝素的生理盐水中待用。施行植入术时先将支架部分退出静脉管道,待一端吻合口缝合完毕后,全部去除支架,缝合另一端吻合口。

图3 纵向拼集大隐静脉,将大隐静脉剪成3段,纵向剪开后缝合拼集

图4 螺旋拼集缝合大隐静脉

具体术式:

(1)上腔静脉隔膜切除术

上腔静脉隔膜是很少见的先天性畸形,一旦明确诊断,应尽早手术,疗效较好。手术方法是在气管插管全身麻醉下经胸骨正中切口,锯开胸骨,切开心包膜,显露右心房。游离上腔静脉于其近、远端各绕置一根纱带。于右心耳基部放置荷包缝线,在其中央部分切开右心耳,伸入手指在上腔静脉内探明隔膜所在部位后,退出手指,结扎右心耳荷包缝线,收紧纱带或放置血管钳阻断上腔静脉血流。在隔膜所在部位作上腔静脉横切口,切除隔膜,缝合上腔静脉切口,恢复上腔静脉血流(图5),缝合心包膜切口,放置前纵隔引流管,分层缝合胸骨及胸壁切口。

图5 上腔静脉隔膜切除术

(1)经右心耳指探隔膜;(2)上腔静脉切口切除隔膜

(2)上腔静脉扩大缝补术

此手术适于良性的上腔静脉短段狭窄及部分上腔静脉血栓摘除术后的病例。游离上腔静脉,于其近、远端各放置一把无创伤血管钳,阻断。纵向切开狭窄段血管壁,用心包膜片或自体静脉片缝补扩大上腔静脉(图6)。

图6 运用心包补片扩大修补上腔静脉狭窄段

(3)上腔静脉梗阻段切除重建

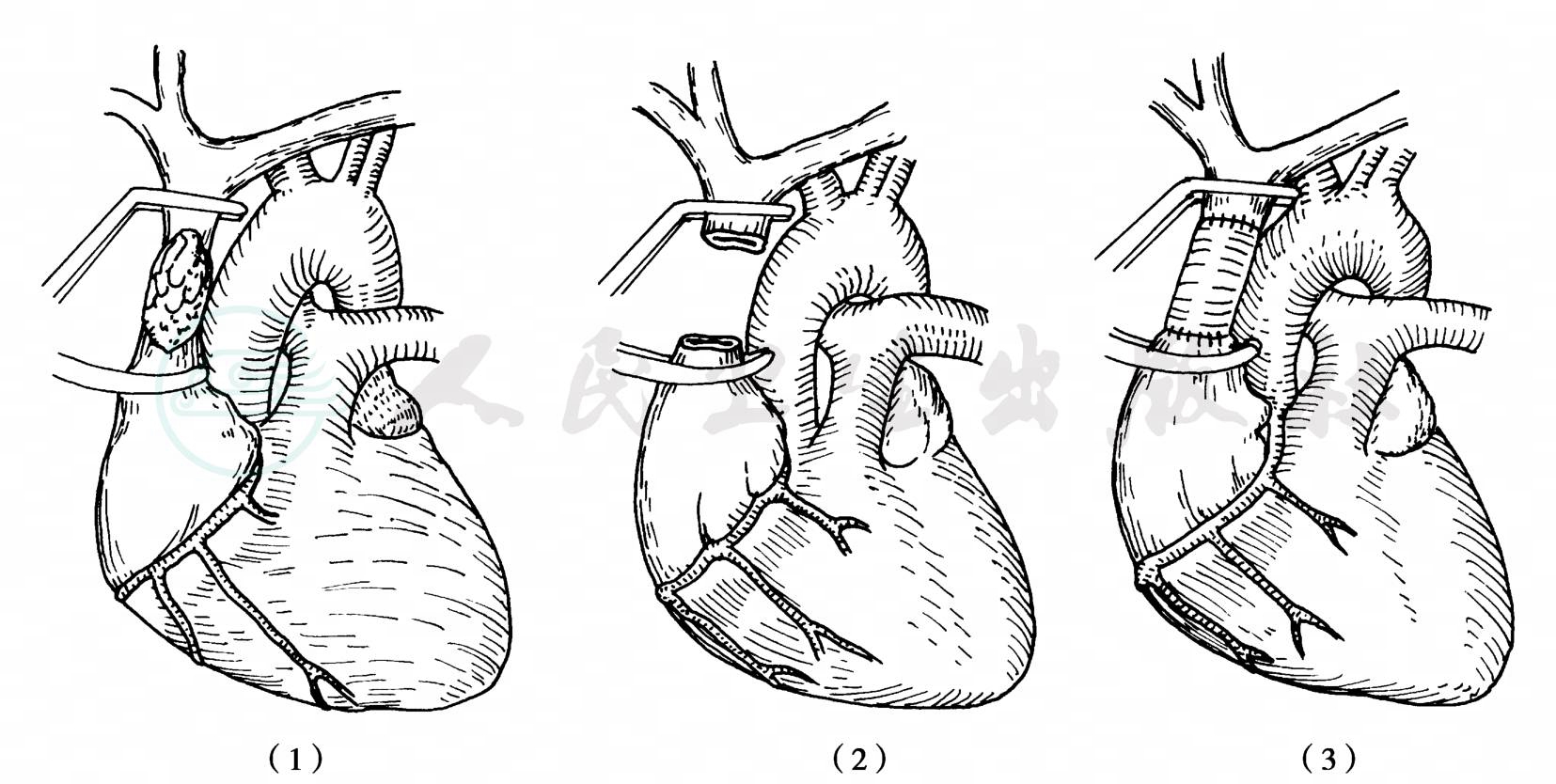

此术式适用于良性肿瘤或恶性肿瘤较小,侵及上腔静脉以及无名静脉,无法完整剥除者。经中线胸骨,推开胸腺,纵切心包。游离上腔静脉及头臂静脉。梗阻段病变局限于上腔静脉未累及分支者,仅需切除病变段后,在上腔静脉近、远段切端之间或远段切端与右心耳之间植入一段口径、长度相近的人造血管(图7)。放置上腔静脉阻断钳之前予全身肝素化(可以经静脉给予肝素200~300U/kg),切除病变段上腔静脉后,用肝素生理盐水冲洗血管腔并清除血栓,用7-0Prolene缝线间断或连续缝合近端和远端两个吻合口的前、后壁。梗阻病变累及上腔静脉与右心房连接处者则切除病变段后,连续或间断缝合右心房切口。另在右心耳根部放置无创伤血管钳,切除右心耳尖部,形成与上腔静脉口径相近的开口,剪除右心耳腔内肌小梁,将上腔静脉代用品的近端切口与右心耳切口作对端吻合(图8)。全部吻合口缝合完毕后去除远、近端血流阻断钳。如创面

渗血严重,可经静脉给予鱼精蛋白中和肝素。部分缝合心包切口,前纵隔放置引流管,缝合胸骨,分层缝合胸壁切口。

图7 上腔静脉梗阻段切除重建术

(1)病变段阻断;(2)切除病变段;(3)人造血管替代

图8 上腔静脉替换术

(1)钳夹右心耳,剪除肌小梁;(2)与右心耳吻合;(3)手术完成

梗阻病变累及两侧头臂静脉,切除病变段后,宜选用口径和长度合适的两根静脉代用品,分别连接两侧头臂静脉切端与右心房切口及右心耳切口或上腔静脉切端。

(4)旁路分流术

由于病变广泛,压迫或累及上腔静脉和无名静脉,且与周围组织粘连严重而病变静脉无法切除者,可行血管旁路移植术。

用上腔静脉分支、静脉管道或自体静脉在上腔静脉梗阻段的近、远段建立血流通道可以改善静脉血液回流,减轻症状。根据梗阻部位可施行奇静脉-右心耳吻合术、奇静脉-下腔静脉旁路分流术、头臂静脉-右心耳旁路分流术或大隐静脉-颈外静脉旁路分流术等(图9)。

图9 上腔静脉阻塞的几种旁路分流术

(1)奇静脉直接与右心耳或心包上腔静脉吻合;(2)奇静脉远端直接与下腔静脉吻合(侧侧吻合);(3)左颈内静脉-右心耳旁路手术;(4)大隐静脉与左颈外静脉吻合

旁路分流术对于非肿瘤疾病导致的一部分慢性良性上腔静脉梗阻性病例可以取得较好疗效。术后头、颈部和上肢静脉压降低,症状显著减轻,分流的静脉可多年保持通畅。