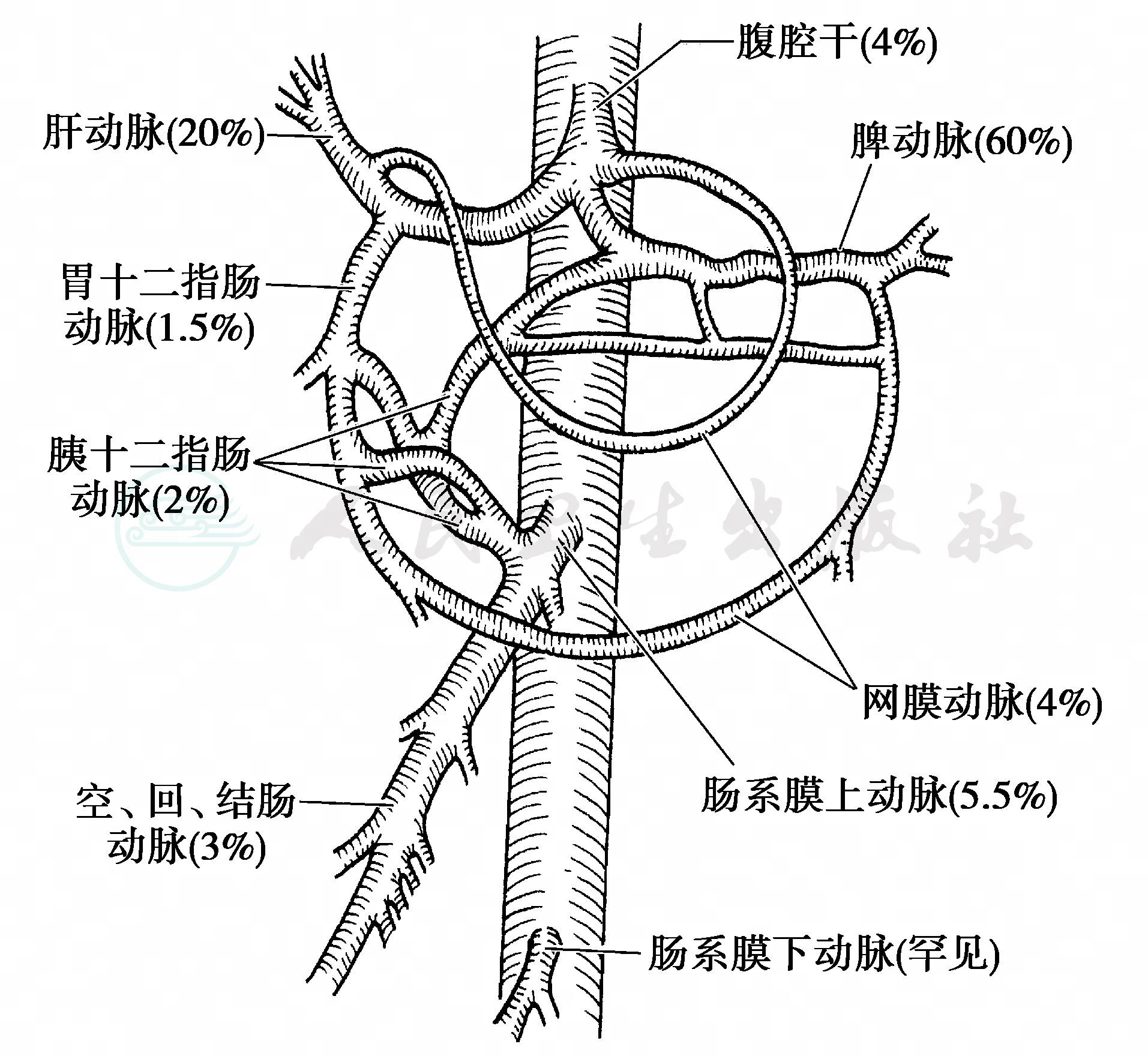

内脏动脉瘤是指腹主动脉所属各内脏动脉及其分支的动脉瘤,虽然比较少见,但是一种重要的血管疾病(图1)。约22%的患者以急诊就诊,而8.5%的患者发生死亡。最重要的内脏动脉瘤依次有脾、肝、腹腔干、肠系膜上动脉及肾动脉等的动脉瘤。胃十二指肠、胰十二指肠及胃网膜动脉等动脉瘤也有报道。内脏动脉瘤大多为单发性的,也可为多发性。有的可同时伴有胸和(或)腹主动脉瘤。

内脏动脉瘤的真正病因尚不清楚,可能与动脉粥样硬化、感染和创伤等因素有关。其他病因如滥用药物或胃十二指肠穿透性溃疡、结节性动脉周围炎及先天性纤维肌发育不良等也偶见。上海中山医院40年来收治的88例内脏动脉瘤中,12例与胆道感染及胰腺炎有关,动脉粥样硬化引起者48例,创伤11例,门脉高压症10例,十二指肠穿透溃疡引起2例,肌纤维发育不良致脾、肾动脉瘤各2例,大动脉炎所致1例。

图1 内脏动脉瘤的分布

1.脾动脉瘤

最常见的腹部内脏动脉瘤(约占60%),人群发病率估计为0.78%,而在60岁以上的人群中,其发生率则高达10.4%。门脉高压症患者中脾动脉瘤的发生率高达18%,可能与其高血流动力学引起脾动脉扩张有关。多见于女性,男女发生率比1∶4。多次妊娠与脾动脉瘤的发生有密切关系,可能与妊娠时由于雌激素和局部血流动力学改变引起脾动脉中层缺损之故。引起脾动脉瘤的原因包括动脉粥样硬化、慢性胰腺炎伴胰腺假性动脉瘤、感染、损伤等。脾动脉瘤常为囊性动脉瘤,多位于脾动脉分叉部,约20%患者为多发性脾动脉瘤。

脾动脉瘤通常无临床症状,而是在偶然的剖腹术或动脉造影时被发现。多数脾动脉瘤直径小于2cm,很少有患者可扪及腹部搏动性肿块。部分患者表现为定位模糊的左上腹或上腹部不适,偶伴左侧肩胛下区放射痛。脾动脉瘤的快速增大可加重上述症状。5%患者在瘤体破裂前常有较明显的先驱症状:间歇性左季肋区或左上腹部疼痛,放射至肩背部,还可伴有Kehr征,即左肩疼痛,甚至由于瘤体在破裂前的突然增大表现出左肩或右肩的疼痛,伴恶心、呕吐。有的患者却表现为右上腹疼痛而误为胆囊炎。脾动脉瘤破裂可表现为两种主要形式,一种是直接破入腹腔(75%),另一种称为两次破裂现象:即动脉瘤先破入小网膜腔,1~2天后血肿继续增大破入腹膜腔。脾动静脉瘘为脾动脉瘤破裂更为罕见的并发症且可伴有继发性门脉高压。腹部X线片中脾动脉瘤可表现为左上腹曲线形或环状不透亮区域的印戒样钙化灶,该表现存在于70%的患者。但是多数患者最终通过超声血管造影、CTA、MRA或血管造影检查获得诊断。

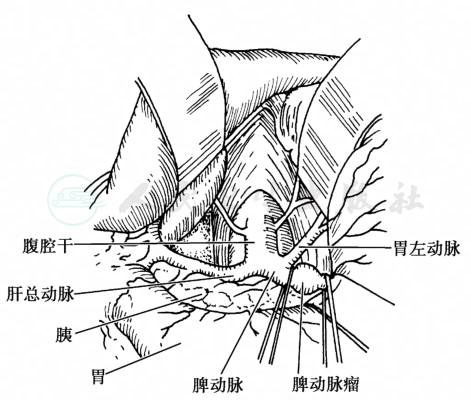

脾动脉瘤手术治疗的适应证已较为明确,有症状的脾动脉瘤应早期手术治疗。考虑到脾动脉瘤破裂导致的产妇死亡率近70%(婴儿死亡率约75%),因此妊娠期妇女或育龄期女性,如发现存在脾动脉瘤,则应手术治疗。妊娠妇女的动脉瘤切除术宜在妊娠期的最后12周以前进行,因为瘤体的破裂好发生于妊娠最后12周。手术时应尽量保留脾脏,以不影响脾切除后带来免疫功能改变。对于动脉瘤直径超过2cm而手术风险较小的脾动脉瘤患者,建议行择期手术。手术仍是脾动脉瘤的标准治疗方式(图2)。瘤体靠近腹腔动脉或远离胰腺时,可行瘤体切除和脾动脉重建术。如果瘤体紧靠胰腺,则行远近端脾动脉结扎术。如果脾动脉瘤位于脾动脉远端,甚至累及脾门,脾脏切除则不可避免。脾动脉瘤破裂时,扩容以及钳夹脾门是有效的抢救措施,而且对于妊娠妇女来说,提倡在脾动脉钳夹后,才将胎儿娩出。由于脾脏具有丰富血供,因此脾动脉瘤栓塞术已成为首选的治疗方法。

图2 显露腹腔干及脾动脉瘤,近远端脾动脉套绕塑料带控制

2.肝动脉瘤

占内脏动脉瘤的20%,以男性多见,男女比2∶1,发病年龄常超过50岁。以往感染是肝动脉瘤的主要病因,现在肝动脉感染性动脉瘤仅占10%,动脉中层变性占24%,而损伤引起的假性动脉瘤发生率有所升高。少数肝动脉瘤与结节性多动脉炎及动脉中层囊性坏死等因素有关。80%肝动脉瘤累及肝外动脉。肝外型中,累及肝总动脉63%、肝右动脉28%、肝左动脉5%、左或右肝动脉均累及4%。损伤引起的假性动脉瘤多为肝外型肝动脉瘤。除动脉炎症(如结节性多动脉炎)引起的多发性动脉瘤外,多数肝动脉瘤为单个。超过1/3的肝动脉瘤患者合并其他内脏动脉瘤,最常见为脾动脉瘤。

绝大多数肝动脉瘤患者无临床症状,常见的临床表现为右上腹或胸前区定位不清的疼痛或不适,呈持续性,易与胆囊炎相混淆。但多数情况下,疼痛与进食无关。肝动脉瘤快速增大时,常可导致严重的上腹部疼痛不适,并放射至后背部,需鉴别胰腺炎。症状的出现往往是由于并发症所致,如压迫胆道和瘤体破裂分别引起阻塞性黄疸和出血。瘤体破入腹腔和胆道的机会均等,约1/3的肝动脉瘤患者表现为腹痛、黄疸、胆道出血的Quincke三联症。大多数胆道出血患者有发热,少部分可表现为肿大的胆囊或者上腹部肿块。实验室检查缺乏特异性。腹部X线片可显示上腹部的钙化圈(钙化的动脉瘤壁)。上消化道钡餐能够显示由于肿块压迫所致十二指肠变形异常。胆囊及胆道造影有时可显示瘤体的存在。肝动脉瘤可通过超声多普勒成像和CTA获得诊断。对于不明原因的胃肠道出血或严重腹部外伤的患者,行血管造影检查可提高肝动脉瘤的诊断率。DSA造影已成为目前术前诊断最可靠的方法,它还可提供侧支循环的情况,对治疗具有重要的意义。

如果不存在手术禁忌,肝动脉瘤患者可选择动脉瘤切除或栓塞治疗。肝动脉瘤破裂发生率超过20%,甚至有文献报道超过40%。破裂肝动脉瘤患者死亡率不低于35%,因此需要积极的治疗策略。术前通常需要选择性血管造影检查。根据肝动脉瘤的位置,肝外动脉瘤分为两类,可采取不同的手术方式。胃十二指肠动脉近侧的肝总动脉瘤通常可仅行动脉瘤切除或栓塞治疗,而不需要重建血运。胃右动脉和胃十二指肠动脉可提供充足的代偿。如术中发现肝脏血供代偿不足,可重建肝动脉血供以避免肝脏坏死。胃十二指肠动脉远侧的肝固有动脉瘤或累及肝左、肝右动脉的动脉瘤,切除后需要重建肝动脉的血运,选用人工血管或者自体血管(髂内动脉、大隐静脉)进行搭桥替代。对于严重感染或者肝内动脉瘤患者,目前大多采用肝动脉结扎术。对于肝内动脉瘤来说,结扎所有供应动脉瘤的侧支血管是手术成功的关键。如果结扎失败或者是肝内巨大动脉瘤,可考虑切除动脉瘤所在的肝叶或肝段。对于肝内动脉瘤破裂出血的患者,肝动脉结扎虽然存在肝坏死的风险,但创伤仍小于肝切除术。总的来说,手术的风险及创伤仍较大,经导管介入栓塞或支架型人工血管腔内修复术已成为治疗肝动脉瘤的首选方法,尤其适用于远端的肝动脉瘤、肝内动脉瘤以及不能耐受大手术的患者。

3.肠系膜动脉瘤

根据发生部位可分为肠系膜上动脉主干、分支动脉瘤及肠系膜下动脉瘤,占内脏动脉瘤的5.5%,主要累及肠系膜上动脉主干(近端5cm)。其中以感染性动脉瘤为主,其他原因包括动脉粥样硬化、先天性动脉发育不良和外伤。肠系膜上动脉瘤发病率无性别差异,与非感染性动脉瘤相比,感染性动脉瘤患者年龄常小于50岁。

肠系膜动脉瘤破裂发生率为13%。一旦破裂,死亡率则高达75%。多数学者认为动脉瘤的形成原因与瘤体破裂有关,一些患动脉炎、Ehlers-Danlos综合征的肠系膜动脉瘤患者,破裂机会很大。除动脉瘤破裂导致的腹腔内出血、休克等症状外,由于瘤体增大压迫肠系膜上动脉或瘤腔内血栓脱落栓塞远段动脉及其分支,导致肠系膜上动脉供血不足,患者还可出现肠绞痛、腹泻等症状。较大的动脉瘤体检时可扪及可左右移动搏动性肿块,偶闻及杂音。但总体而言,术前临床诊断仍然比较困难。瘤体破裂前大多没有症状,少数可有上腹部不适,常常在腹腔内出血出现急症时才考虑到内脏动脉瘤存在可能。有症状肠系膜上动脉瘤患者可表现为间断性上腹部不适或持续性胸前区疼痛。某些情况下,较难辨别症状是由肠系膜血管缺血还是动脉瘤增大所引起。约半数患者可及腹部搏动性肿块,稍可推动。考虑到肠系膜上动脉的特殊位置和作用,与其他内脏动脉瘤不同,无症状肠系膜上动脉瘤患者较少,诊断也较困难。腹部X线片显示上腹部钙化影可提示肠系膜上动脉瘤。选择性血管造影可证实诊断,CTA及MRA也具有较高诊断价值。

由于肠系膜动脉瘤易并发出血或栓塞远段动脉引起肠供血障碍,因此一旦确诊,应尽早手术。肠系膜上动脉主干动脉瘤因其解剖及生理特点,治疗颇为棘手。动脉瘤切除血管再重建为最佳手术方式,但其难度甚高。动脉瘤旷置远近端血管旁路术也有成功报道。肠管耐受缺血时间试验可作为动脉瘤手术方式选择提供依据,应酌情进行。仅有1/3的肠系膜上动脉瘤病例采用动脉瘤近远端血管结扎,而毋需作肠切除。对于肠系膜上动脉分支动脉瘤,可作动脉瘤远近端动脉结扎术,或将动脉瘤及该动脉所血供肠段一并切除。肠系膜下动脉瘤可单纯切除动脉瘤,一般不影响乙状结肠血供。经导管栓塞或支架型人工血管腔内修复术治疗肠系膜上动脉瘤已有普遍应用,已逐渐成为治疗的首选。

4.腹腔干动脉瘤

占内脏动脉瘤的4%。动脉粥样硬化及中层退行性变是腹腔干动脉瘤最常见的病理变化。感染、损伤或狭窄后扩张引起的腹腔干动脉瘤较为少见。腹腔干动脉瘤发病率无性别差异,起病年龄平均为52岁。

腹腔干动脉瘤多数无任何症状,少数可表现为上腹疼痛不适放射至背部,常误认为胰腺炎或消化性溃疡病。上腹疼痛、搏动性肿块、胃肠道出血、休克、偶伴有阻塞性黄疸,常是腹腔干动脉瘤破裂的表现。约30%患者体格检查可发现腹部搏动性肿块。腹腔干动脉瘤破裂发生率为13%。腹腔干动脉瘤术前诊断甚难,B超、SCTA、MRA对诊断有较大帮助。由于动脉造影或DSA广泛应用,腹腔干动脉瘤的发现日益增多。动脉造影及DSA是诊断腹腔干动脉瘤最可靠手段。

腹腔干动脉瘤一旦确诊,应及早手术,破裂后手术死亡率达80%,而非破裂的腹腔动脉瘤手术死亡率仅10%。最常用的手术方法是:腹腔干动脉瘤切除,人工血管或自体静脉移植恢复肝、脾等脏器血供;动脉瘤切除,近远端动脉结扎术,因肝脏具有丰富血供,约35%的病例采用此方法而不引起肝坏死,但不适用于伴有肝硬化之病例。术中一旦发现肝颜色有改变,应立即重建腹腔干。动脉瘤切线切除仅适合于部分囊状动脉瘤患者。腹腔干动脉瘤的栓塞治疗已有报道。术后随访极为重要,因为腹腔干动脉瘤常伴有其他动脉阻塞性疾病或动脉瘤存在。

5.胃十二指肠动脉、胰十二指肠动脉和胰腺动脉瘤

交通腹腔干和肠系膜上动脉的胃十二指肠动脉、胰十二指肠动脉和胰腺动脉的瘤样扩张病变很少见,男性多于女性,可能与饮酒导致的胰腺炎有关。动脉粥样硬化为另一重要原因。多发性大动脉炎、创伤、感染、先天性因素及十二指肠穿透溃疡作为动脉瘤的病因偶见报道。

该类动脉瘤缺乏特有的症状与体征,临床诊断甚至剖腹探查时确诊都极为困难。动脉瘤压迫周围器官组织可产生上腹持续性疼痛并向肩背部放射,常与原发病胰腺炎等无法鉴别。50%~80%的动脉瘤可发生自发性破裂而致出血,少数病例呈无痛性梗阻性黄疸。有的患者可在上腹部触及搏动性肿块,且可闻及收缩期杂音。

内镜检查、钡餐或腹部超声多普勒检查可发现伴发的胃十二指肠及胰腺疾病,但对于动脉瘤的诊断价值有限。SCTA及MRA作为诊断方法具有一定价值。选择性腹腔和(或)肠系膜上动脉造影是最具有诊断价值的方法,且可行治疗性血管栓塞以控制出血。因此,我们认为,对于采用其他方法仍不能确定上消化道和腹内出血原因的病例,应常规进行腹内动脉造影,这一方法确诊动脉瘤可靠性强,成功率高,值得推荐。

胃十二指肠动脉瘤破裂死亡率接近50%,而胰十二指肠动脉瘤破裂死亡率稍低。因此对于无症状的动脉瘤,应严密随访,一旦动脉瘤增大直径超过正常动脉3~4倍,应手术治疗。动脉瘤趋向破裂或破裂者应紧急手术。胰十二指肠动脉瘤和胰腺动脉瘤的治疗较胃十二指肠动脉瘤困难,动脉瘤切开,瘤腔内缝扎流入道和流出道优于动脉瘤分离结扎。对于胰腺动脉广泛瘤样扩张的患者,必要时可考虑胰十二指肠切除。经导管介入栓塞治疗已有尝试,但术后可能发生侧支血管反流及动脉瘤增大再破裂。肠系膜上动脉支架型人工血管腔内修复术覆盖胰十二指肠动脉开口,同时栓塞反流的侧支血管治疗胰十二指肠动脉瘤已有报道。介入栓塞治疗胃十二指肠动脉瘤和胰腺动脉瘤也有尝试。

6.肾动脉瘤

病因包括动脉硬化、肌纤维发育不良、动脉炎和损伤。肾动脉瘤可发生在肾动脉主干或其分支。临床上有四种类型:①梭形动脉瘤:常与动脉粥样硬化或肌纤维发育不良有关,通常小于2cm,多发生于肾动脉分叉处。②囊状动脉瘤:约75%的肾脏真性动脉瘤为囊状动脉瘤,直径通常小于5cm,常伴有肾动脉狭窄。是狭窄后远端扩张,且常与肌纤维发育异常有关。③夹层动脉瘤:局限于肾动脉的自发性动脉夹层分离很罕见,动脉粥样硬化、肌纤维发育不良和损伤都是自发性肾动脉夹层的病因。④肾内动脉瘤:在肾动脉瘤中肾内动脉瘤不足10%,常为多发性,与先天性因素、外伤或胶原血管病等有关。

肾动脉瘤临床表现为高血压、血尿、腹痛、腹部杂音(发生率<10%),有时也能触及搏动性肿块。肾动脉瘤导致的肾集合系统梗阻很少见,多数肾动脉瘤患者无临床症状。术中探查发现,右侧肾动脉瘤与左侧发生比例为2∶1,而且近50%的肾动脉瘤在发现时已有钙化灶存在。肾动脉瘤诊断主要依靠肾动脉造影,特别是临床上出现高血压、腹痛和血尿且IVP检查有排泄延迟时,肾动脉造影常能发现肾动脉瘤存在。近年来,多普勒超声检查也越来越受到重视,尤其是临床上没有动脉粥样硬化或大动脉炎表现的患者,仅仅表现为腹部杂音,就需高度警惕肾动脉瘤的可能,彩色多普勒常能清晰地显示肾动脉瘤。因为超声具有无损伤、高敏感的特点,所以对肾动脉瘤筛选诊断起积极作用。同时,SCTA及MRA对肾动脉瘤有较高诊断价值,应用日益增多。

对于肾动脉瘤手术治疗尚有争论。大多数学者不主张对所有肾动脉瘤进行手术治疗。另一方面认为:直径超过15mm的肾动脉瘤,妊娠妇女患者、肾血管性高血压患者、孤立肾的肾动脉瘤患者以及瘤体逐渐增大者均是手术的指征。手术方式根据其位置、破裂风险、高血压、急性夹层及其他临床症状综合考虑。肾动脉瘤破裂发生率不足3%,死亡率约10%,是急诊手术治疗的指征,而积极治疗无症状肾动脉瘤是预防动脉瘤破裂的重要手段。当单个肾动脉瘤位于第一级或第二级分支的远端时,可切除动脉瘤外加修补术,如果肾动脉瘤切除后肾动脉太短或者近端肾动脉条件不好时,可采用肾动脉主动脉搭桥法。一般取大隐静脉或人工血管作为材料,若肾动脉瘤累及肾门,且为多发性时,可以将动脉瘤逐个切除,然后用大隐静脉或下腹部血管进行重建。也可以行肾切除术,当然必须保证对侧肾脏有良好的功能。腔内介入栓塞和支架型人工血管腔内修复术的出现,为肾动脉瘤的治疗提供了选择,短期结果较满意。

7.胃动脉瘤和胃网膜动脉瘤

占内脏动脉瘤的4%,确切病因目前尚不清楚,可能与动脉中层变性及退行性变有关。胃动脉瘤发病率是胃网膜动脉瘤的10倍。胃动脉瘤和胃网膜动脉瘤多以急诊就诊,诊断时动脉瘤破裂发生率超过90%,70%患者伴有严重的胃肠道出血症状(如呕血),而无症状动脉瘤很少发现并获得诊断。胃动脉瘤和胃网膜动脉瘤治疗的关键是控制动脉瘤破裂后的出血。早期诊断和急诊手术(动脉瘤结扎或切除)对于提高患者的生存率具有重要意义。

8.空肠、回肠和结肠动脉瘤

约占内脏动脉瘤的3%,病因和发病机制尚不清楚。除结缔组织疾病引起的动脉瘤外,上述肠系膜血管分支动脉瘤绝大多数(90%)为单发,且直径多小于1cm。发病率无性别差异,多数动脉瘤因破裂症状就诊并获得诊断。针对不明原因胃肠道出血的患者行选择血管造影提高了上述肠系膜血管分支动脉瘤的诊断率。治疗包括动脉结扎、动脉瘤切除及血运受累肠段切除,术中探查排除多发性动脉瘤。

内脏动脉瘤自发破裂发生率为22%~79%,瘤体破裂后死亡率高达75%~80%,因此一旦确诊应尽早手术治疗。手术方法应根据动脉瘤的部位、大小、局部解剖条件,侧支循环以及原发病等具体情况而定。常用的手术方法有下列几种:动脉瘤切除和动脉端-端吻合;动脉瘤切除和自体静脉移植;动脉瘤切除和近远侧动脉结扎;动脉瘤腔内修补术;动脉瘤切线切除和动脉壁修补术。内脏动脉栓塞术为新发展的一种治疗内脏动脉瘤的有效方法,尤其适用于治疗内脏动脉瘤破裂出血。一般采用Seldinger穿刺法,栓塞剂种类很多,以弹簧不锈钢圈常用。根据被栓塞的血管大小、部位、动脉瘤性质,出血与否而选用不同的栓塞剂。