英文名称 :postoperative pancreatic fistula

胰瘘是急慢性胰腺炎、腹部外伤和腹部外科手术,特别是胰腺手术后的严重并发症之一。此时,胰液由非生理途径流出,常导致腹腔内的感染和出血。若处理不当,胰瘘、感染与出血又会相互影响,形成恶性循环,甚至造成死亡。

胰瘘分为胰内瘘和胰外瘘。胰液经引流管或切口流出体表则为胰外瘘,多见于胰腺手术后。2005年胰瘘国际协作组(ISGPF)对并发于胰腺手术后的胰瘘正式命名为术后胰瘘(postoperative pancreatic fistula,POPF),特指胰肠吻合口瘘(如胰十二指肠切除术),或胰腺残端漏(如远端胰腺切除术)。胰内瘘是指漏出的胰液向内通向腹腔、胸腔或各个相邻空腔器官,常见于急慢性胰腺炎。若胰液经破裂的胰管漏出后被周围组织包裹,可形成假性囊肿。如果流入游离腹腔则导致胰源性腹水。有时胰液可流向后方,向上进入胸腔而产生胰源性胸腔积液。罕见情况下,胰液腐蚀周围的肠壁可形成胰肠瘘。

(一)非手术治疗

非手术治疗包括非特异一般治疗和特异性治疗,在目前,非特异性一般治疗依然是所有治疗的基础。

1﹒非特异性治疗包括下面几个方面。

(1)引流通畅:畅通的引流是胰瘘闭合的前提。因此,确保胰液流出道的无梗阻,在无引流管或术中置入的引流管脱落时,置入引流管是必要的。胰液量明显减少、或已无胰液流出时,不宜立即拔管,而应逐渐退管,在确定无胰液流出时后,方能拔管。

(2)控制感染:感染的存在直接影响胰瘘的闭合。重症急性胰腺炎坏死组织感染是手术治疗的绝对指征,因此此类手术术后的胰瘘多有感染存在,故控制感染即是治疗胰腺炎的需要,也是治疗胰瘘的一个重要方面。对感染的坏死组织进行反复清除有助于增加胰瘘的自闭几率。如果感染仅限于窦道周围,可以用生理盐水持续或反复冲洗,冲洗液中可加入甲硝唑0.5g/天和庆大霉素160000U/天。

(3)进食控制:适当禁食,让消化道处于休息状态以避免刺激性胰腺分泌,有利于瘘道的闭合。可以考虑使用全胃肠外营养,如果禁食时间较长,有空肠造瘘的情况下,宜早经造瘘管进行肠内营养。如无空肠造瘘,可考虑将喂食管管(feedingtube)插入空肠,进行肠内营养。急性胰腺炎病情稳定后而胰瘘仍未能自闭时,鉴于胃肠外营养和肠内营养较为昂贵的费用,可以尝试进食,并每日监测胰瘘引流量,待全身情况改善后,再决定是否需要禁食。

(4)营养支持:禁食可以减低胰腺的刺激性分泌,利于胰瘘的闭合,但禁食后的营养主要靠胃肠外静脉营养的支持方能维持。如果胃肠外静脉营养时间较长,应考虑肠内营养,解决营养问题,也可以减少饮食对胰腺分泌的刺激,同时避免了长期TPN导致的小肠粘膜萎缩、细菌移位等弊端。长期高流量胰瘘的病人,如果感染尚未完全控制,可考虑小肠造瘘,及早给予肠内营养。

(5)水电解质平衡:高流量瘘由于每天丢失大量碱性胰液,易于导致代谢型酸中毒,必须予以纠正。每天计量胰液的引流量,以等渗晶体液补充丢失的胰液。由于非显性体液丢失在胰瘘病人可能较高,每天测量体重,有助于了解体液平衡状态。

(6)瘘口周围皮肤的护理:含有胰消化酶的胰液可以腐蚀暴露于瘘口周围的皮肤,使皮肤发生糜烂,密闭的引流可以避免此种情况。如果瘘口和引流管周围仍有胰液漏出,引流管应加负压吸引,且瘘口周围皮肤用氧化锌软膏保护,涂抹的氧化锌软膏要足够厚,通常达到一元硬币的厚度,方可有效地保护瘘口周围的皮肤。

遵循上述处理原则,经积极保守治疗的胰瘘病人中,约80%能够自然闭合。已证明持续性经鼻胃管胃肠减压和H2受体拮抗剂对瘘管的闭合无明显作用。

2﹒生长抑素及其衍生物的治疗

生长抑素(Somatostatin)是由体内神经内分泌系统产生的十四肽物质,对消化道有广泛的抑制作用,如抑制胃肠道运动和降低门静脉系统的血流和压力,尤其对胰腺外分泌(包括基础分泌和刺激性分泌)有较强的抑制作用,并对Oddi括约肌起松弛作用。目前临床使用的生长抑素,商品名为思他宁,其有非常强的抑制胰腺外分泌的作用,通常使用6mg/天,连续静脉滴注,因其半衰期仅为3分钟,采用静脉微泵给药可以更好的控制给药的速度和均匀给药,效果更好。奥曲肽(Octreotide)是合成的生长抑素八肽衍生物,有与生长抑素相似的生物学特性。制品有善宁,其半衰期较长,达到2小时,可以静脉、皮下或肌注给药,0.6mg/天也能明显抑制胰腺的基础分泌和刺激性分泌,但对Oddi括约肌的作用尚无定论。

生长抑素及其衍生物用于胰瘘的治疗已有十多年的历史,至20世纪90年代引入我国并开始临床使用。虽然临床使用的历史不短,但至目前前瞻性临床随机对照研究的报告并不多见,可能与胰腺疾病并发胰瘘和术后单纯胰瘘的发生率较低,在相当长的时间内不能收集足够病例有关。同时由于大多数胰瘘可以经一般临床治疗后自闭,因此需要生长抑素及其衍生物治疗的病人的比例可能更少。文献中报告的前瞻性研究中,大部分为笼统的消化道瘘的治疗,胰瘘的比例较小,且缺乏单纯胰瘘的治疗结果,因此对生长抑素及其衍生物的治疗结果较难解释。但从总的结果可以看出治疗后,胰瘘的漏出液减少、闭合时间缩短。

生长抑素和其衍生物对胰瘘治疗的病例报告则较多,绝大多数作者认为生长抑素或其衍生物能够减少胰瘘的漏出量、促进瘘道自闭,至少可以缩短自闭时间。作者采用生长抑素治疗胰瘘16例,4例为胰十二指肠切除后胰瘘,12例为重症急性胰腺炎手术治疗后胰瘘;治疗方法为连续使用生长抑素5天,每天6mg持续静脉滴注;7例在治疗期间闭合,6例漏出量明显减少并在使用后20天内闭合,3例漏出量治疗期间明显减少,在停药后又逐渐增多,最后经手术治疗治愈。综上所述,生长抑素及其衍生物有减少胰瘘漏出量和促进胰瘘早期闭合的作用,对持续时间较长胰瘘能缩短闭合时间,在短期内提高胰瘘闭合率。但是如果存在胰管的器质性病变,如胰头胰管内结石、近端胰管狭窄和主胰管断裂,则不是生长抑素及其衍生物治疗的适应证。因此我们建议生长抑素及其衍生物的使用指征为:感染控制后低流量胰瘘持续时间超过1~2月;近期发生的高流量胰瘘并无感染并发症;持续时间超过1个月的高流量胰瘘应在瘘道造影或经胃十二指肠逆行胰胆管造影排除近端胰管的器质性病变后,方可使用。

思他宁用法为3mg静脉持续滴注12小时,1天2次,更换药瓶期间,中断生长抑素输入的间期不宜超过3分钟,如果超过3分钟,应用1mg静脉推注后,再开始静脉滴注,连续使用5~7天。由于药泵给药均匀并能准确控制给药时间,有条件的情况下,宜采用药泵给药。

善宁用法为0.1mg皮下注射,1天3次。如果胰瘘量无明显减少,可以逐渐增大用量,最大可用到0.3mg,每天3次。

用药前和用药期间,应仔细计量胰液漏出量,以观察和判断疗效。

3﹒医用生物胶封堵胰瘘

纤维蛋白封闭剂(生物胶)含有纤维蛋白原、ⅩⅢ因子等主体胶成分和作为催化剂的凝血酶原及含Ca2+的催化剂溶解液,各成分混合后,在5~10秒内可以在组织表面形成网状的凝固体,类似于凝血机制的最后一个步骤和组织愈合的第一个步骤,可达到封闭组织缺损的作用。

对少于100ml/天低流量胰瘘,可考虑采用生物胶封堵。方法是将专用的双路导管插入胰瘘引流管内进入瘘道,然后缓慢退出引流管3~5cm或完全退出引流管。从双路导管注入生物胶,注射的同时,缓慢退出双路导管,直到完成封堵瘘道。

需要注意的是高于100ml/天的流量的胰瘘采用生物胶封堵的成功率比较低,此时应配合思他宁或善宁,将漏出量控制在100ml/天以下,再用生物胶封堵。如果条件允许,生物胶封堵前后使用5~7天的思他宁或善宁,可能会提高成功率。

(二)经内镜胰管支撑(endoscopicstenting)治疗

对采用生长抑素治疗也难显效的胰瘘病例,应考虑是否存在造成胰头部胰管梗阻的状况,如十二指肠乳头、Oddi括约肌或胰头部胰管狭窄和胰管结石等,实施ERCP有助于证实这些病变。对证实胰头部胰管存在梗阻的病例,有报告采用十二指肠内镜经十二指肠乳头插入支撑管进入胰管的方法,来解除梗阻后的胰管压力并引流胰液,期望达到胰瘘的闭合。理论上插入的支撑管有可能阻断胰瘘的胰管破裂口,将达到促进瘘口闭合的目的,支撑管置入6周后常规拔出。Saeed等报告5例顽固性胰瘘,均经这种方法治愈,其他人也取得了类似的令人鼓舞的治疗效果。

由于此种方法,尚处于试验阶段,缺乏大宗病例报告和长期疗效的评价,因此还需要进一步的作临床研究工作,以便准确评价此种治疗方法。可以肯定的是,对胰管完全断裂的病例,支撑管治疗是无效的。

(三)手术治疗

非手术治疗无效的持续性胰瘘需要手术治疗,然而判断什么情况下的胰瘘属于非手术治疗无效、即制定出非手术治疗无效的标准可能较为困难。根据笔者的经验,有两种情况需要手术干预,一是在病人营养状况改善、感染控制后,经生长抑素或其衍生物治疗为基础的非手术治疗半年后胰瘘不愈的病例或高流量胰瘘治疗3个月后胰瘘量无明显变化者;二是证实存在造成胰瘘不能自闭的器质性病变,如胰头部胰管狭窄、结石或胰管断裂等。

手术术式的选择取决于胰腺的胰瘘部位和胰管梗阻因素是否存在,通常手术分为胰腺部分切除术和胰瘘管空肠吻合术。分述如下:

1﹒胰体尾切除术

适于胰体尾的胰瘘、且胰头部胰管无狭窄因素。胰体尾与相连的瘘道一并切除。

2﹒胰管空肠吻合术

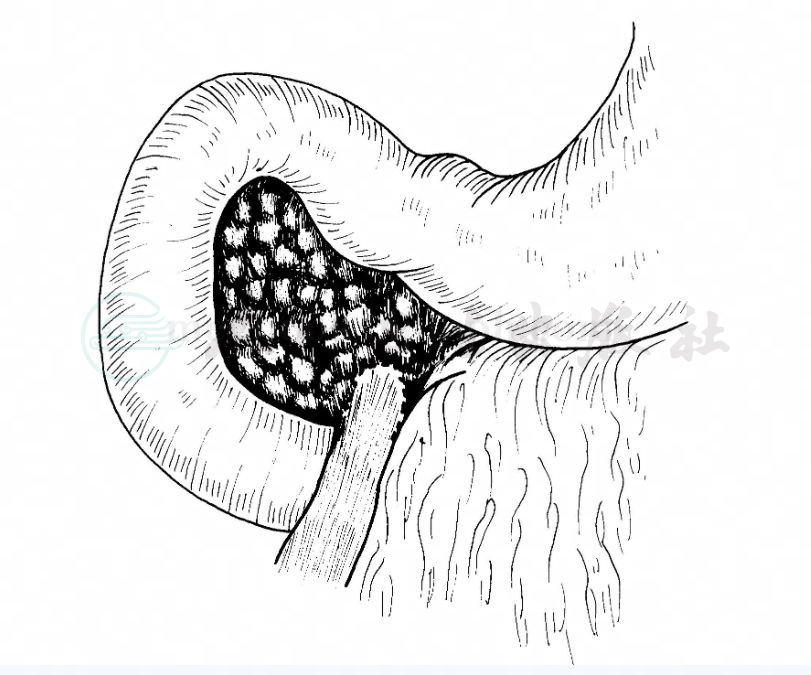

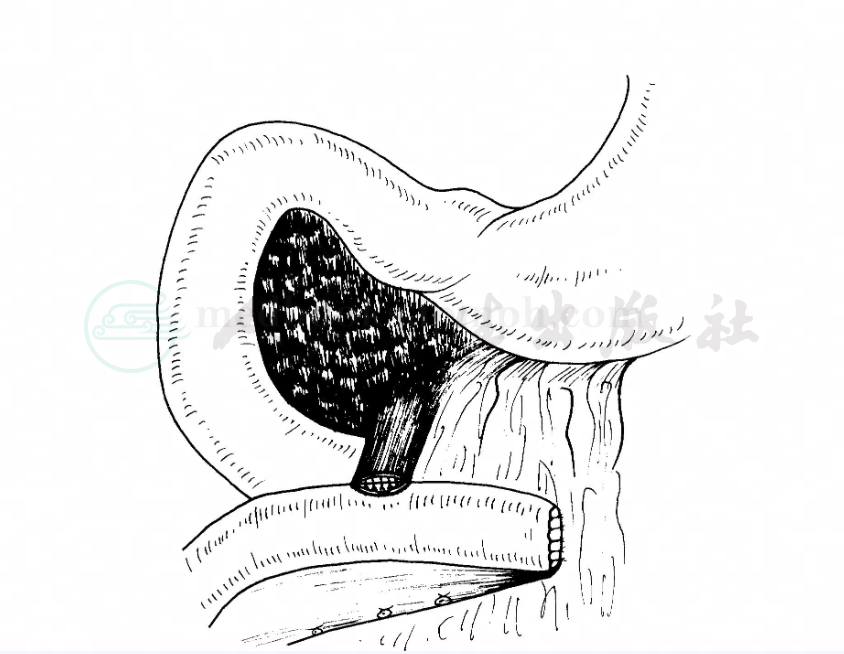

这是最常采用的手术术式,包括Roux‐en‐Y胰瘘管空肠吻合术和胰瘘管空肠吻合术,特别是存在胰管狭窄、胰体尾切除不能包括胰管的狭窄段的胰瘘病例。有学者认为采用Roux‐en‐Y胰瘘管空肠吻合能降低胰腺逆行感染的风险。笔者常采用胰瘘管空肠端侧吻合,未见到胰腺和胰管的感染,且手术术式简单(图1,图2)。采用何种术式主要取决于术者的临床经验和术中实际状况。

图1 显示胰瘘窦道管形成

图2 胰瘘引流管与空肠Roux‐en‐Y吻合

3﹒胰十二指肠切除术

主要用于合并胰头部胰管狭窄伴胰头部胰瘘者。由于胰瘘管空肠吻合术通常可以解决,而该手术创伤大、并发症多,极少采用。

影响术后胰瘘的危险因素除了患者因素(年龄、伴随疾病、黄疸、低蛋白血症等),疾病因素(胰腺质地、胰管直径、胰腺外分泌功能等)外,胰腺手术的围术期处理和手术相关因素(术中出血量、吻合方式、手术技巧等)尤为重要。

(1)抑制胰腺外分泌:

生长抑素类制剂具有抑制胰液分泌的作用,常被用于术后胰瘘的预防,但其预防作用尚有争议。Montorsi的前瞻性对照研究显示,预防性应用生长抑素类制剂奥曲肽(octreotide)能有效降低术后胰瘘的发生;国内学者的回顾性研究结论也多肯定其预防作用。但2005年Moon等对190例胰十二指肠切除术患者进行了回顾性研究,单因素分析显示奥曲肽不能降低术后胰瘘的发生率。复旦大学附属中山医院的经验是,如术后第一天腹腔引流液淀粉酶浓度≥5000U/L时使用生长抑素类制剂,而非常规应用。

有文献报道,术前接受放疗、化疗或介入治疗的患者术后胰瘘的发生率较低,可能因胰腺组织纤维化而抑制了胰腺的外分泌功能,从而降低术后胰瘘发生的危险。但术前放疗、化疗或介入治疗因其严重的不良反应且可能增加其他的术后并发症,不可作为预防术后胰瘘的常规手段。

(2)提高手术技巧,改进手术方式:

胰腺手术是复杂的高难手术,手术者的技术和经验是发生术后胰瘘的重要影响因素。术中解剖层次不清,操作粗暴,使胰腺损伤严重,或者直接伤及胰管,则发生术后胰瘘的机会极多。术后胰腺肿胀、坏死并继发感染,造成胰管破裂,也是发生胰瘘的因素。胰十二指肠切除术时如果钩突未能完全切除,残留的胰腺组织可能在术后发生出血、坏死,导致胰瘘的发生。吻合时胰管被缝扎或受压,胰液流出不畅,胰管内压力增高导致破裂,胰瘘发生。此外,吻合口不严密,或张力高而使吻合口血供不良,都会影响吻合口愈合。

胰腺残端的处理是预防术后胰瘘的关键。胰腺与消化道重建的经典方式是胰空肠吻合,目前大多采用套入式端端或端侧胰空肠吻合、胰管对空肠黏膜(即黏膜对黏膜)端侧胰空肠吻合。彭淑墉教授设计的“捆绑式胰肠吻合”也为临床所采用。Fabre主张胰胃吻合以减少胰瘘,但胰腺断端出血、胃排空障碍及术后胰酶分泌不足等并发症限制了其临床应用的普及。胰管内放置支架管,通过内引流或外引流使胰液引流至远离吻合口的部位,同时有胰管内减压的作用,是降低胰瘘的有效技术。至于远端胰腺切除术的残端处理,关键是必须缝扎主胰管及大的胰管分支,然后用大网膜或横结肠系膜包裹胰腺残端,可以有效预防胰瘘。

根据目前的文献资料,尚难评价某一吻合方式的优劣。复旦大学附属中山医院的经验是,首先手术者应选择自己最熟悉的吻合方式,不可盲从。其次,操作轻柔,“善待”胰腺,吻合口必须有良好的血供。缝合要紧密、牢固,吻合口不能有张力。胰管内放置支架管可有效防止胰瘘,需注意支架管远端应超过胆肠吻合口,防止胰酶被激活而直接腐蚀吻合口。腹腔引流管的放置不要贴紧吻合口,防止压迫吻合口而影响愈合。