英文名称 :cholelithiasis

胆石症是最常见的胆道系统疾病,发病率有逐年上升的趋势,严重危害人民的健康,在我国胆石症的患病率已达10%~20%,全国有数千万胆石症患者。女性患者较男性约多2~3倍。20世纪中期,原发性胆管结石约占了半数。20世纪80年代,由于人民生活水平提高和卫生条件改善,胆囊结石的发生率明显提高。1992年调查发现,胆囊结石占79.9%,而原发胆管结石和肝内胆管结石的发生率分别下降至6.1%和4.7%。我国地域辽阔,胆石发生的部位和性质等方面也有很大的区别。根据结石的化学成分分析胆囊结石大多为胆固醇性结石,胆管和肝内胆管结石多数为胆色素钙结石,大多为原发性胆管结石。胆石的类型及其组成:胆石最主要的成分有胆固醇、胆色素(结合性或未结合性)和钙(以胆红素钙、碳酸钙和磷酸钙形式存在),还有钠、钾、磷、铜、铁和镁等金属离子。此外,还有脂肪酸、三酸甘油酯、磷脂、多糖类和蛋白质等有机成分。

一般认为,胆汁潴留、胆汁理化性质的改变以及胆道感染是形成胆石的3个主要因素,并且多数是三者综合作用的结果,但某一种类型的结石在其形成过程中常是其中一个因素起主导作用。如胆囊内胆固醇结石的形成就以胆汁理化成分的改变和胆固醇结晶的析出起主导作用,而胆管内胆色素钙结石则以胆道感染为主要原因,但胆固醇结晶的析出与胆红素钙的沉积有密切关系。此外,神经内分泌因素也对结石的形成有一定的影响。

(一)胆石成因研究的历史回顾

胆石症的研究历经若干阶段。20世纪前期,主要集中于胆石的形态学检查和化学成分的分析,认为胆石分为胆固醇性结石和胆色素性结石,两者的发生机制不尽相同;20世纪60年代后,着重于胆汁的理化性质和成分的测定和分析,胆汁胆固醇的微胶粒学说和胆红素的β-葡萄糖醛酸酶学说分别构筑了胆固醇性结石和胆色素性结石形成机制的基石,代表学者分别为Small-Admirand和Maki。20世纪80年代,开始对胆汁中成核因子集中研究,探寻胆汁中成核活性物质成为胆石研究学者关注的热点,这时期开展了三方面的探索,一是确立了成核时间的概念和意义,二是分离纯化各种成核因子,包括各种成核效应蛋白质,三是提出胆汁成核载体-泡的概念及其泡相胆固醇饱和度。21世纪以来,进入胆石病的易感基因和细菌感染致病学说研究阶段,这方面的研究方兴未艾。

(二)胆固醇结石的成因

胆固醇结石的成因尚未完全阐明,一般认为,胆石形成是多因素综合作用的结局,大致需经过三个阶段:①胆汁中致石成分过饱和,形成所谓的“致石胆汁”,这是胆汁中热力学平衡体系失衡和遭到破坏的过程;②胆汁中产生结石核心,结石核心的形成主要与胆汁中促成核和抑成核因素稳态的破坏有关,其中主要的调节因子是蛋白质,包括促成核蛋白和抑成核蛋白,此外尚有胆色素、无机盐离子等;③胆石核心的增大和发展,这个过程常与胆道运动功能紊乱导致排胆障碍有密切关系。因此,胆汁热力学平衡体系的破坏、胆汁成核动力学稳态的紊乱以及胆道运动功能的异常是胆石形成的重要因素,其中胆汁成分的改变(胆汁热力学失衡)是成石的基础,促-抑成核体系的改变是成石的关键,而胆道运动的紊乱则是胆石形成的重要条件。

1.胆汁热力学平衡体系的改变

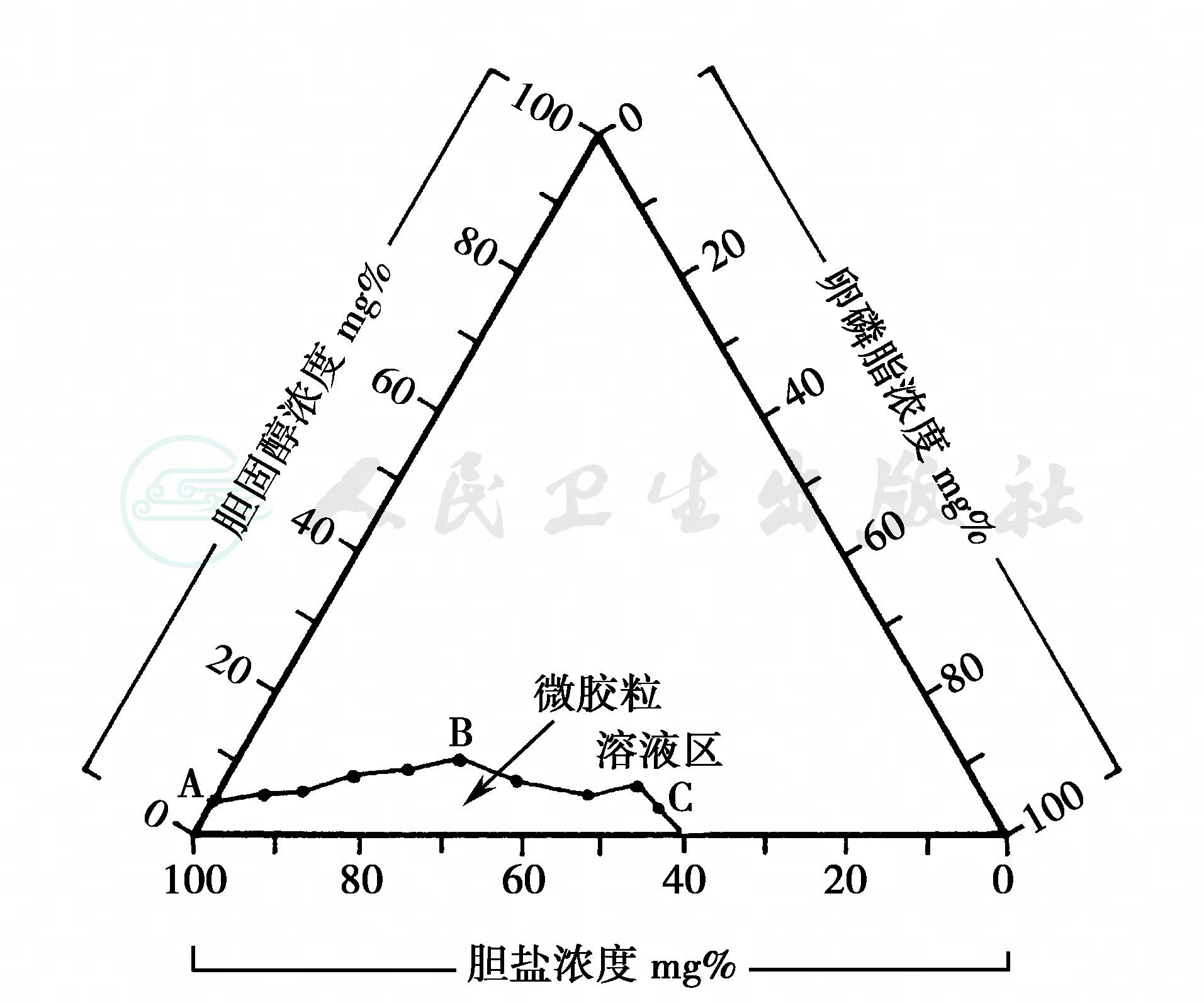

胆固醇分子几乎不溶于水,在胆汁中溶解依赖于胆汁酸和磷脂形成的分子聚集物。这些聚集物称为混合脂类微胶粒和胆固醇磷脂泡。正常胆汁是一种由胆盐、卵磷脂、胆固醇按一定比例组成的混合微胶粒溶液。早在1968年,Admirand和Small就报道用“微胶粒学说”三角坐标图(图1)来表示胆汁中胆盐、卵磷脂、胆固醇三者的关系,并描绘出一条不同浓度的胆盐、磷脂混合液中胆固醇的最大溶解度的极限线。当超出此线时胆固醇即呈过饱和状态,并有可能结晶析出,形成结石。任何因素促使胆汁中胆固醇浓度的增加,或胆盐成分的减少,均可影响胆汁的微胶粒状态,造成胆固醇呈过饱和结晶析出。但“微胶粒学说”不能解释过饱和胆汁未迅速形成胆固醇单水结晶的现象。研究表明,胆固醇在肝细胞中以单层胆固醇磷脂泡的形式通过出泡排入胆道系统,部分泡与胆盐结合形成微胶粒,部分仍以胆汁泡的形式存在,两者在胆汁中形成一个动态平衡体系,在一定条件下可相互转换:微胶粒?单层泡?复合泡?聚合物中央部成核?结晶前体形成及核消失胆固醇单水结晶形成。胆汁过饱和时,胆固醇从微胶粒相转移至泡相,因此,胆汁泡是成核胆固醇的重要载体。从相变动力学角度看,含单层泡胆汁是一种层状液晶形式的悬浮液体,在热力学上处于不稳定状态,在诸如促成核因子与金属离子配伍产生的能量提供亚稳相跃迁势垒的能量等影响下形成复合泡,此种形式泡不稳定而融合形成结晶。泡的聚集、融合、结晶及成核是胆石形成的关键步骤。Halpern等研究发现均相胆汁在预处理后2小时内重新形成泡,这是一种直径1~5μm的单纯小泡;2~4小时后由多个小泡聚集、融合成大泡,并出现直径30μm的复层泡;6小时后出现胆固醇晶核(由4~8个胆固醇分子组成),进而聚集成胆固醇单水结晶。初期结晶尚与泡的巨大聚合体相连,随后游离漂浮于胆汁中。在人的成石胆汁中,微胶粒和囊泡可以同时存在,互相转换。在胆固醇未饱和胆汁中,胆固醇以微胶粒的形式溶解,当胆固醇过饱和胆汁中,则主要以泡的形式溶解。泡越多,胆固醇越不稳定。泡是胆固醇溶解的尽可能小的颗粒。当胆固醇含量增多,则囊泡靠拢发生聚集、增大由此产生胆固醇单水结晶进而形成结石。

图1 Admirand-Small三角

2.成核因子学说

胆汁中溶解状态的胆固醇形成胆固醇单水结晶(CMC)的过程,称为成核。有均质成核和异质成核两种类型。成核时间是指胆汁在保温孵化条件下,出现胆固醇单水结晶所需的时间。肝分泌的胆汁通常是过饱和的,但胆固醇结石很少在肝胆管内生成,正常人胆汁有40%~80%是过饱和胆汁未形成结石,解释其原因是胆汁中存在促成核/抗成核因子。正常人胆汁中两种因子处于平衡状态,当两者失平衡时,会诱发结石的形成,这些成核因子大多为糖蛋白。目前发现的促成核蛋白包括免疫球蛋白、α-酸性糖蛋白、黏蛋白、磷脂酶C等,抑成核蛋白包括APOA1、结晶结合蛋白、120kd糖蛋白、15kd蛋白质等。

3.胆道运动功能异常

胆囊的功能异常除了胆汁的成分改变因素外,胆囊在胆固醇结石形成中也起到一定的作用,如胃大部切除术后胆石病发生率增高可能与迷走神经切断有关。

4.其他

近年在胆固醇性结石中发现了丰富的细菌DNA,表明感染也可能成为胆固醇结石的形成原因。此外,遗传易感性是近年胆石成因研究的热点,HMG-CoA还原酶、高密度脂蛋白(HDL)、载脂蛋白E、7α-羟化酶等胆固醇代谢基因的多态性对胆固醇形成有重要影响。

(三)胆色素结石的成因

胆色素结石是由于胆汁中非结合胆红素含量的增高,并与钙离子结合产生胆红素钙颗粒,在黏液物质的凝集作用下形成结石。多数人同意日本Maki在1966年提出的细菌性酶解学说。认为在胆道感染时或蛔虫等寄生虫进入胆道后,胆道中的细菌(主要是大肠埃希菌)在胆汁中大量繁殖,它所产生的β-葡萄糖醛酸酶可使结合胆红素双葡萄糖醛酸脂分解出非结合性胆红素,后者的羟基与钙离子结合即形成水溶性胆红素钙,并以蛔虫卵、细菌和脱落上皮等为核心,逐渐沉积成胆色素钙结石。正常情况下,胆汁中有葡萄糖醛酸1、4内脂,能抑制β-葡萄糖醛酸酶的活性,保护结合胆红素不被分解。但当大肠埃希菌释放β-葡萄糖醛酸酶超过葡萄糖醛酸1、4内脂的抑制能力时,这种保护作用就消失。胆红素钙是由胆红素和多种金属离子形成的螯合型胆红素盐,并以高分子聚合物的形式存在于胆汁中。目前已能确定该产物的钙含量变动在3%~12%之间。这种高分子聚合的胆红素钙在胆汁的特定条件下,其胆红素和钙两者离子浓度的乘积是一个常数(Ksp),若高于常数便产生沉淀,低于常数则部分溶解。直至两者离子浓度的乘积重新达到其Ksp值为止。此外,胆盐的浓度也与胆色素结石的形成有一定的关系。胆汁酸既能与钙离子结合又能与未结合胆红素结合到微胶粒中,使两者离子溶度的乘积降低,而产生抑制胆红素钙的沉淀及结石的形成。胆汁酸对游离胆红素有助溶作用。因此,胆盐浓度的下降,如肝硬化时,胆红素就容易沉积。而胆汁中糖蛋白黏液物质能促使沉积的胆红素凝集形成结石。

1.胆固醇性结石的形成机制

正常时胆汁中一定浓度的胆盐和卵磷脂可以和胆固醇、蛋白质组成混合体胶粒,混悬于胆汁中而不被析出。胆汁中如胆固醇含量过多呈过饱和状态,则易析出形成胆固醇结石。在某些肠道疾病时,由于丧失了胆盐则促进胆固醇的析出,形成结石。

2.胆红素性结石形成机制

正常胆汁中的胆红素与葡萄糖醛酸结合成酯类。大肠埃希杆菌等肠道细菌中的葡萄糖醛酸酶则有分解上述酯类使胆红素游离出来的作用,胆汁中的游离胆红素浓度增高可与胆汁中的钙结合,形成不溶性的胆红素钙而析出。所以在有肠道细菌感染、肠道蛔虫症及胆道炎症时,易形成胆红素结石。此外,胆色素含量增加(如红细胞破坏过多),胆汁内钙量增加以及胆汁的酸度增加等都可促进此类结石的形成。

按其所含成分的不同,一般将结石分为三种类型:①胆固醇结石:含胆固醇为主,占80%以上。多呈圆形或椭圆形,表面光滑或呈结节状。淡灰黄色,质硬,切面有放射状结晶条纹。经常是单发的大结石,亦可为多发的。绝大多数在胆囊内形成,直径大小约2~40mm。X线平片常不显影。②胆色素结石:是由未结合胆红素和不同数量的有机物和少量钙盐组成。一般含胆固醇量少于25%。寄生虫卵、细菌和脱落的上皮细胞常组成结石的核心。一般为多发性。可分为两种形式,一种是呈块状或泥沙样结石,棕黄色或棕黑色,质软而脆,呈块状的结石,大小不一,小如砂粒,大的直径可达5cm。多发生在胆总管或肝内胆管内。由于含钙量较少,在X线平片上不显影。另一种呈不规则形,质地较硬,呈黑色或暗绿色结石,或称黑色素结石。这种结石多数发生在胆囊内。X线也能透过。③混合结石:约占胆结石的1/3左右,是由胆固醇、胆红素和钙盐等混合组成,一般胆固醇含量不少于70%。多数发生在胆囊内,常为多发性,呈多面形或圆形,表面光滑或稍粗糙,淡黄色或棕黄色。直径一般不超过2cm。切面呈多层环状形结构,由于其所含成分的不同,各层的色泽不同,钙盐呈白色,胆固醇呈淡黄色,胆红素呈棕黄色。如含钙较多,X线平片上有时可显影。

1.胆红素代谢

胆红素代谢指标包括血清直接胆红素、间接胆红素、总胆红素和尿胆红素、尿胆原、粪胆原。当胆石引起胆管梗阻时,血清总胆红素增高,其中主要是结合胆红素增高,1分钟胆红素与总胆红素之比常大于40%,若胆管完全梗阻,其比值可大于60%。尿中胆红素含量显著增加,而尿胆原则减少或缺如,粪胆原亦减少或消失。

2.血清酶学检查

常用的血清酶学指标有谷丙转氨酶(GPT)、谷草转氨酶(GOT)、γ-谷氨酰转肽酶(γ-GT)、碱性磷酸酶(ALP)、乳酸脱氢酶(LDH)等。梗阻性黄疸时,ALP明显增高,常高于正常值的3倍,γ-GT亦显著性升高,ALT、AST呈轻到中度升高,LDH一般稍增高。

3.凝血酶原时间测定

凝血酶原时间是反映结石引起胆管梗阻主要指标。胆管梗阻时,凝血酶原时间延长,应用维生素K后可恢复正常。但如胆管长期梗阻而引起肝功能严重损害时,即使注射维生素K,凝血酶原时间也不会恢复正常,提示肝细胞制造凝血酶原有障碍。

胆石症的治疗目的在于缓解症状,减少复发,消除结石,避免并发症的发生。急性发作期宜先行非手术治疗,待症状控制后,进一步检查,明确诊断;如病情严重、非手术治疗无效,应在初步诊断的基础上及时进行手术治疗。

1.一般治疗

(1)控制饮食:

脂肪类食物可促进胆汁的排泌,因此,在急性发作期应禁食脂肪类食物,而采用高糖流汁饮食。

(2)缓解疼痛:

轻度疼痛可经控制饮食、休息而缓解,严重病例除禁食外,应行胃肠减压,从而减少胆绞痛的发作频率和减轻疼痛的程度。还可以应用解痉止痛药与镇静药。

(3)利胆治疗:

在无胆道梗阻时应用利胆药物增加胆汁排泌,有利于冲洗胆道。

(4)抗感染治疗:

急性发作期胆石症患者多伴有细菌感染,适当应用抗生素是必要的。常选用广谱抗生素,尤对革兰阴性杆菌敏感的抗生素和抗厌氧菌的药物。

(5)慢性病例的治疗:

可采用利胆剂如熊去氧胆酸、消炎利胆片等,同时注意饮食调节,减少发作。

2.非手术治疗

(1)经皮肝穿刺胆道引流术(PTCD):

对胆管严重梗阻或化脓性胆管炎者,可行PTCD术,以引流胆道、降低胆道压力控制感染、减少病死率、赢得手术时间等。

(2)内镜下十二指肠乳头切开术(EST):

此方法适用于直径较小的胆总管结石,乳头狭窄经ERCP证实伴有胆总管扩张、淤胆等。术后可自行排石或以取石器械取出结石,同时可在胆总管内放置鼻胆引流。

3.手术治疗

(1)胆囊结石的手术治疗

1)适应证:

有症状的胆囊结石;曾经有胆源性胰腺炎的胆囊结石;合并糖尿病的胆囊结石;结石较大、胆囊无功能者;上腹部手术同时行胆囊结石手术。

2)手术方式:

开腹胆囊切除和腹腔镜胆囊切除,目前多数学者不主张行保胆取石手术。

(2)肝外胆管结石的手术治疗

1)适应证:

非手术治疗不成功症状反复发作的肝外胆管结石。

2)手术治疗的原则是:

术中尽可能取尽结石;解除胆道狭窄和梗阻,去除感染病灶;术后保持胆汁引流通畅,预防胆石再发。

3)手术方式

胆总管切开取石加T管引流术:适用于单纯胆管结石,胆管上、下端通畅,无狭窄或其他病变者。通常同时行胆囊切除术。有条件者可采用术中胆管造影或纤维胆道镜检查,有助于减少胆石残留率。

胆肠吻合术:适用于:①胆总管扩张且下端有狭窄、梗阻性病变,且难以用手术方法解除者,但上段胆管必须通畅无狭窄;②结石呈泥沙样不易取尽,有结石残留或结石复发者,常用的是胆管空肠Roux-en-Y吻合术。

Oddi括约肌成形术:适应证同胆肠吻合术,特别是胆总管扩张程度较轻而不适于行胆肠吻合者。

(3)肝内胆管结石的手术治疗

1)适应证:有明显症状;合并胆道梗阻或胆道感染;合并肝外胆管结石;长期肝内胆管结石考虑恶变者。手术应当遵循“去除病灶,取净结石,矫正狭窄,通畅引流和防止复发”的原则。

2)距肝门较近的肝内胆管结石可行胆总管切开,取石钳或胆道镜取石。

3)如肝内胆管结石范围较大、病灶多,难以术中取净,可留置胆道引流管术后经引流管窦道行胆道镜取石。

4)当肝内胆管结石伴发下列情况时,应采取肝部分切除的方法进行治疗:①结石伴发肝段或肝叶萎缩;②结石伴胆管癌;③结石伴外周肝内胆管多发性狭窄或囊性扩张,不能采取内镜或放射介入方法处理时。

4.中药治疗

一般认为胆囊功能好,胆总管下端无狭窄的肝外和肝内胆管结石以及胆道术后残留结石均可用中药排石或溶石,胆石以直径不超过10mm为宜。中医中药治疗胆石症主要采用理气通降、利胆排石,常用方剂:柴胡、白芍、茵陈、金钱草、大黄、栀子、黄芩、厚朴、枳实、鸡内金、莪术、威灵仙、木香、甘草。

1.控制饮食中胆固醇的过多摄入。平时要进行适当的体育锻炼,以防止脂肪在体内过度积存。

2.每年应定期体检,包括肝胆B超检查,便于早期发现、早期治疗。