英文名称 :hepatic primary leiomyosarcoma,HPLMS

肝平滑肌肉瘤(leiomyosarcoma)较罕见。有关肝脏平滑肌肉瘤的组织起源尚不明确。多数认为起源于血管或胆管平滑肌细胞,或系多潜能的肝内间叶细胞分化所致。有学者认为平滑肌起源的良性或恶性肿瘤的发病率在免疫抑制的患者中偏高,如AIDS患者群体、器官移植术后,提示其发病率的增高可能与机体免疫力下降有关。文献报道发现肝脏平滑肌肉瘤可同时或先后并存其他恶性肿瘤,如白血病、脾脏血管肉瘤、乙状结肠癌、肝门部胆管癌等。还有文献报道其与EB病毒感染有关。

肝脏原发性平滑肌肉瘤恶性程度极高,早期可发生肝内转移,其次也可以发生肺、胰腺、腹膜、甲状腺、肾上腺及肾转移。肝平滑肌肉瘤目前主要的治疗措施仍为手术切除。对放疗及化疗均不敏感。如能早期发现,在发生转移之前切除完整肿瘤,术后插管化疗,仍可有一定的疗效。

肉眼观肿瘤呈灰白色鱼肉样。质较软,有囊性感。病灶内可有不同程度的出血和坏死。

显微镜下见梭形瘤细胞编织状排列,胞核两端钝圆。

免疫组织化学标记物vimentin、desmin及较特异性标记物actin呈阳性。

原发性肝平滑肌肉瘤可发生于左、右叶,以右叶多发。单发病灶多见。病灶边缘光滑,无结节。2/3病灶有假包膜。源发于肝内血管壁平滑肌细胞的肿瘤因血运丰富,增长速度快,呈膨胀性生长,继发出血和囊性变。发生于肝静脉的平滑肌肉瘤可引起Budd-Chiari综合征。病灶较大时,可呈外生性生长。

CT平扫显示病灶呈相对肝组织低密度灶,往往出血、坏死引起病灶密度不均匀。肝脏原发性平滑肌肉瘤瘤内出血坏死率很高,即使较小肿瘤也发生点状出血坏死,新鲜出血呈高密度;陈旧出血后,呈低密度。如果是小病灶内微量出血,由于容积效应不能显示,CT平扫往往显示病灶密度比较均匀。肿瘤病灶内可合并条片状钙化影。

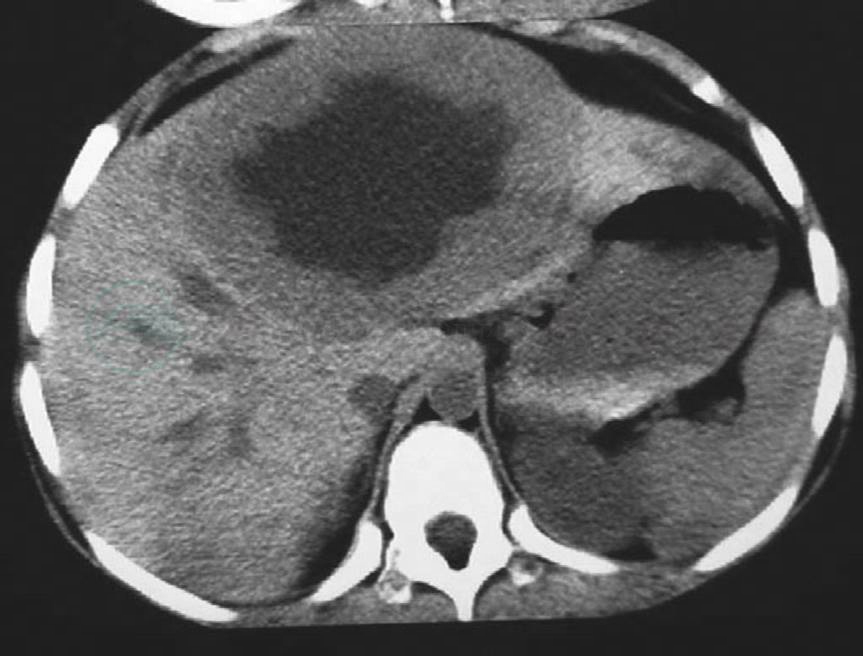

肝脏平滑肌肉瘤血供主要以肝动脉供血为主,动态增强扫描肝动脉期可显示供血动脉。当肿瘤较小时,血液供应相对丰富,动脉期表现为肝内实质性低密度占位,明显强化,而且强化持续时间长,表现为门静脉期和平衡期密度高。随着肿瘤不断生长和增大,病灶表面血液供应仍较丰富,但中心和(或)部分周边因缺血易发生囊变坏死,CT扫描显示巨大混合密度灶,中心巨大坏死区囊变更低密度区,大片不规则更低密度区可占据肿瘤大部分,直达肿瘤边缘。动态增强扫描显示病灶周边不规则强化,往往仅病灶边缘或实质部分有轻度强化,囊性变部分无强化(图1)。有作者研究发现,病理分析CT显示的无强化低密度区并非完全为液化坏死,很大比例仍是肿瘤实质,只是伴有散在陈旧出血。包膜有时可出现强化,但CT显示不确切,偶表现为肿瘤周边部分带状强化影,部分病例延迟期肿瘤周围可出现一圈明显强化影。

A

B

图1 肝平滑肌肉瘤

A.CT平扫见肝脏左叶巨大占位,病灶中心大片坏死囊性变;B.增强扫描病灶周边软组织成分轻度强化,中心区域未见强化

病灶增大可以压迫推移或侵犯门静脉及其分支,但无门静脉高压和脾大等表现。易出现肝内转移,其子灶多为小囊性改变。有学者提出,当CT扫描发现肝脏内巨大混合性占位病灶,且以囊性成分为主时,应考虑肝脏平滑肌肉瘤的可能。

原发性肝平滑肌肉瘤平均生存期20个月,手术切除后预后较好。