中文别名 :肠系膜上动脉压迫综合征;Wilke综合征

十二指肠血管压迫综合征系指十二指肠第三部(即水平部)受肠系膜上动脉压迫所致的肠腔梗阻,1842年由奥地利病理学家Rokitansky首次描述,1921年Wilkie临床报道了该病例,故又称肠系膜上动脉压迫综合征、Wilkie综合征等,多见于瘦长体型的中青年女性患者。

十二指肠水平部位于腹膜后,从右至左横跨第三腰椎和腹主动脉,其远端有十二指肠悬韧带(Treitz韧带)固定,其后方为腔静脉、椎体和腹主动脉,其前方被肠系膜根部内的肠系膜上血管神经束所横跨。肠系膜上动脉一般在第一腰椎水平处与腹主动脉呈30°~41°角分出,该夹角内十二指肠水平部宽度(腹主动脉和肠系膜上动脉间的距离)平均为10~30mm。如果肠系膜上动脉与腹主动脉之间角度过小,或肠系膜上动脉于腹主动脉起源处位置过低,使得两者角度小于15°或距离小于8mm时,可压迫从中间通过的十二指肠引起梗阻症状。

此外,如Treitz韧带过短致十二指肠的远端位置较高,胎儿期肠管分离异常,腰椎前凸畸形,骨科手术后石膏固定致患者过伸体位,Treitz韧带和肠系膜根部邻近淋巴结炎性肿大,消瘦所致肠系膜和后腹膜脂肪减少、内脏下垂等均可压缩脊椎与肠系膜上动脉近端部分之间的空隙,易使十二指肠受压。

胃肠钡餐造影可见十二指肠近端扩张,出现逆蠕动,钡剂可回流入胃内,呈“钟摆样运动”。在十二指肠水平部可见一横行压迹和钡剂通过受阻现象,称“刀切征”或“笔杆征”。患者改胸膝位或立位腹部加压时,钡剂可通过。

腹部彩色多普勒超声可显示肠系膜上动脉和腹主动脉之间所形成的夹角,动态观察十二指肠蠕动时肠腔内径变化及肠腔内容物流动状态。十二指肠上动脉与腹主动脉之间的夹角<13°,胸膝位时夹角>20°有助于诊断,但其检查精度常受腹腔内积气等因素影响。CTA检查可明确十二指肠上动脉与腹主动脉之间的角度,从而作出诊断。

本病多先采用保守疗法,主要治疗原则为对症及营养支持治疗。在急性发作期可给予禁食、鼻胃管减压及对症支持治疗,症状缓解后,逐步恢复正常饮食,可少量多餐及餐后采用膝胸位。加强腹肌锻炼。下床活动时可用围腰或腹带防止内脏下垂。

经内科保守治疗失败后可采用手术治疗。手术方法不外乎以下三种:①屈氏韧带松解术;②十二指肠空肠吻合术;③十二指肠复位术。

屈氏韧带松解术收效甚微,仅适用于十二指肠悬韧带过短的病例,临床上已很少应用。

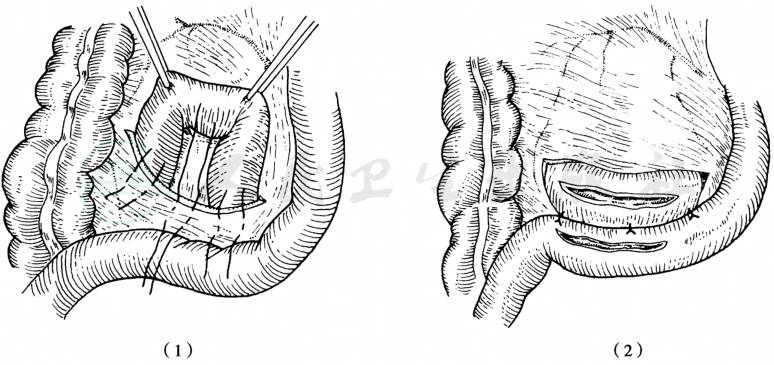

十二指肠空肠吻合术疗效较好,目前被认为是常用术式。术中将横结肠向上翻转后切开横结肠系膜,即可暴露出膨大的十二指肠第二部、第三部交界处,取距离十二指肠空肠曲约10~15cm的第一段空肠与之作侧-侧吻合(图1)。近年来也有行十二指肠空肠Roux-en-Y吻合的报道。该术式并未解除十二指肠受压状态,对十二指肠逆蠕动明显的患者,术后仍会存在呕吐等症状。

本病不宜采用胃空肠吻合术,因吻合口距梗阻部位较远,吻合口远端仍留下较长盲襻,不能解除十二指肠淤滞。

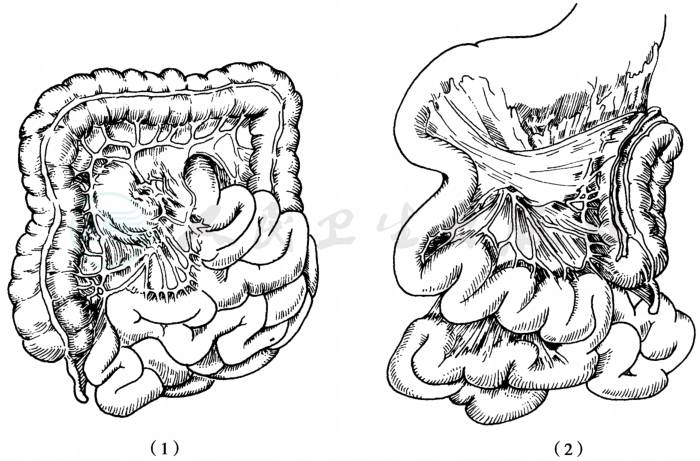

十二指肠复位术多应用于儿童患者。术中游离右半结肠和整个C形十二指肠袢,包括腹膜后的第三、四部,直达肠系膜血管压迫处,并松解Treitz韧带,再将十二指肠和空肠在肠系膜血管后方拖出,安置在腹中线的右侧(图2)。

图1 十二指肠空肠吻合术

(1)切开横结肠系膜,暴露和拖出膨大的十二指肠第三部;(2)作十二指肠空肠侧侧吻合

图2 十二指肠复位术

(1)游离右半结肠和整个十二指肠C形肠袢;(2)将十二指肠和空肠置于腹中线的右侧

该方法的优点是不切开肠壁而仅将近端小肠和结肠回复到在胚胎期尚未转位前的位置。

自1998年报道腹腔镜十二指肠空肠吻合术成功治疗本病以来,随着微创技术的进步,微创腹腔镜手术将会成为未来治疗本病的选择。