随着内镜技术的发展和人们多健康的日益重视,胃十二指肠良性病变并不少见,传统上称为息肉,其中胃良性肿瘤约占胃肿瘤的1%~5%,而十二指肠良性肿瘤占所有小肠肿瘤的9.9%~29.8%。息肉按Morson的组织学分类为基础,将息肉分成肿瘤性、错构瘤性、炎症性和增生性四类。根据息肉有蒂与否,分为无蒂、亚蒂和有蒂息肉,根据息肉的数目分为单发性和多发性息肉。

其组织来源分为两类:来自黏膜的上皮组织,包括息肉及腺瘤;来自胃肠壁的间叶组织,统称为间质肿瘤,大多来源于平滑肌、脂肪、纤维、神经及血管等,临床上以息肉和来源于平滑肌的肿瘤比较多见,约占全部胃十二指肠肿瘤的40%。胃良性病变详见表1。

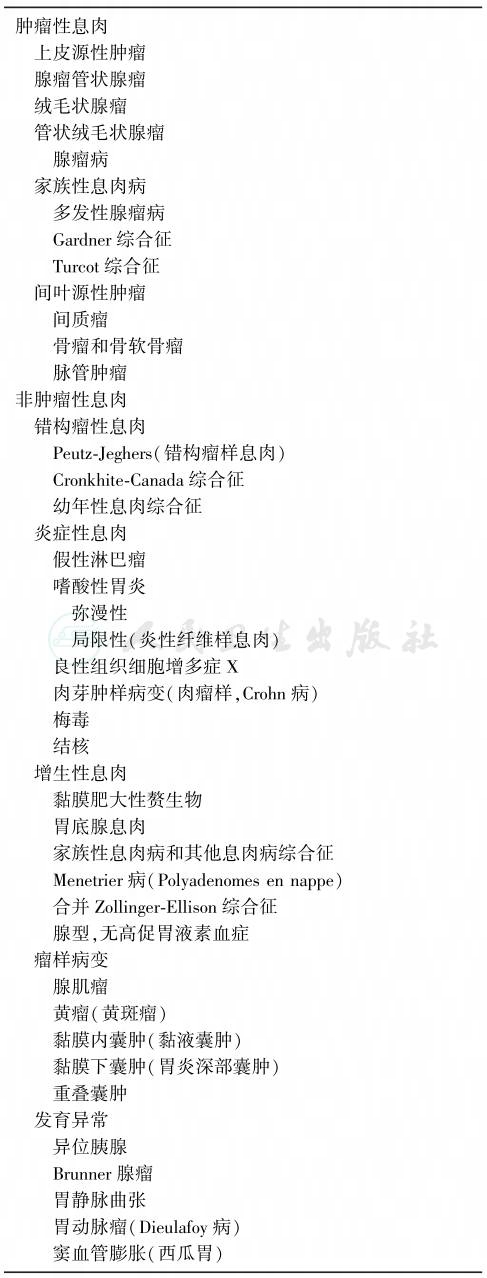

表1 胃良性病变

胃十二指肠息肉是一种来源于胃十二指肠黏膜上皮组织的良性肿瘤,发病率占所有良性病变的5%以上。

根据息肉的组织发生、病理组织形态、恶性趋势可分为腺瘤性息肉、增生型息肉和炎性纤维样息肉等。

(一)腺瘤性息肉

为真性肿瘤,发病率占息肉的3%~13%,多见于40岁以上男性,60%为单发性,外形常呈球形,部分有蒂或亚蒂,广基无蒂者可占63%,胃腺瘤直径通常在1.0~1.5cm,部分可增大到4cm以上,胃窦部多见,腺瘤表面光滑或呈颗粒状,甚至分叶状、桑葚状,色泽可充血变红,位于贲门、幽门区者经常形成糜烂或浅溃疡,息肉之间的黏膜呈现正常。若整个黏膜的腺体普遍肥大,使黏膜皱襞消失而呈现一片肥厚粗糙状,并伴多发性息肉者,称为胃息肉病。

腺瘤虽属良性,但腺上皮有不同程度的异常增生,重度者与早期癌不易鉴别,故称其为交界性病变。依据病理形态可分为管状腺瘤和乳头状腺瘤(或绒毛状腺瘤),前者是由被固有层包绕分支的腺管形成,腺管排列一般较规则,偶见腺体扩张成囊状,腺体被覆单层柱状上皮,细胞排列紧密;后者是由带刷状缘的高柱状上皮细胞被覆分支状含血管的结缔组织索芯组成,构成手指样突起的绒毛,有根与固有层相连。该两型结构可存在于同一息肉内(绒毛管状或乳头管状腺瘤),伴有不同程度异形增生是癌变的先兆。同一腺瘤内亦可发生原位癌乃至浸润癌的变化。息肉性腺瘤的癌变率不一,管状腺瘤的癌变率约为10%,乳头状腺瘤癌变率则可高达50%~70%。息肉直径大于2cm,息肉表面出现结节、溃疡甚或呈菜花状,息肉较周围黏膜苍白,息肉蒂部宽广,周围黏膜增厚,则常是恶性的征象。

(二)增生性息肉

较常见,约占胃良性息肉的90%。多为单发,无蒂或有蒂,表面光滑,色泽正常或稍红,突出黏膜表面,其表面是分泌黏液的柱状细胞,基质丰富。息肉直径通常<1cm。常见于胃窦部,是慢性炎症引起黏膜过度增生的结果,该息肉是由增生的胃小凹上皮及固有腺组成,偶可观察到有丝分裂象和细胞的异形增生。间质以慢性炎症性改变为其特点,并含有起源于黏膜肌层的纤维肌肉组织条带,常见于萎缩性胃炎、恶性贫血以及胃黏膜上皮化生患者,其中90%患者胃酸缺乏。增生性息肉的癌变率很低(<5%),极少部分癌变系通过腺瘤样增生或继发性肠化生、异形增生发展而来。随访发现部分增生性息肉患者胃内除息肉外同时存在浸润癌,发生率约为2.3%,值得注意。

(三)炎性纤维样息肉

可能是一种局限形式的嗜酸性胃炎,可为单发或多发,无蒂或蒂很短,也好发于胃窦部。病变突向胃腔,组织学所见为纤维组织、薄壁的血管以及嗜酸细胞、淋巴细胞、组织细胞和浆细胞的黏膜下浸润。其发病机制仍不清楚,可能是一炎性病变的过程。

内镜下切除息肉是治疗胃息肉的首选方法。随着内镜技术及超声内镜的发展和广泛应用,镜下采用EMR、ESD技术处理胃十二指肠息肉已普遍开展,且方法较多。内镜超声确定肿块来源于黏膜肌层或黏膜下层,通过ESD治疗可完整剥离,不受肿瘤大小的限制。

开腹手术的适应证:未能明确为良性病变的直径大于2cm的息肉;息肉伴周围胃壁增厚;不能用内镜圈套器或烧灼法全部安全切除的息肉;内镜切除的组织学检查为侵袭性恶性肿瘤;位置特殊内镜操作困难的息肉。手术切除包括息肉周围一些正常组织,如果发现浸润癌或息肉数量较多时,可行胃大部切除术或根治术。